高校英语专业学生文化认同与反思

2015-03-06安守荣朱丽娇

■ 冯 卉 安守荣 朱丽娇

(天津大学 文法学院,天津 300073;山东省泰安市环球教育集团,山东 泰安 271099;河北金融学院 国际教育学院,河北 保定 071051)

高校英语专业学生文化认同与反思

■ 冯 卉 安守荣 朱丽娇

(天津大学 文法学院,天津 300073;山东省泰安市环球教育集团,山东 泰安 271099;河北金融学院 国际教育学院,河北 保定 071051)

全球化背景下,强势文化扩张和文化霸权使得本土文化认同处于各种挑战和威胁中。对天津大学与南开大学部分英语专业学生英语发育偏好及其在实际发音中的特点的研究显示,他们在文化认同上更倾向于欧美文化。这种选择与美国的国际地位和强势文化的侵略性息息相关。面对这种情况,政府、社会和高校都应采取切实可行的措施,共同消除青年学生的文化认同危机。

高校英语专业学生 文化认同 发音偏好 欧美文化

语言不仅是符号系统,更是一个社会和民族历史文化的积淀,也是非常复杂的社会心理活动及实践活动的系统表达。一个社会和民族的历史文化的传续以及民族与国家文化的认同,首先是通过语言的学习和传承来延续的。然而全球化背景下,强势文化扩张和文化霸权使得文化认同处于各种挑战和威胁中。当今在校大学生的文化取向和对某种强势文化的趋附性会影响未来中国社会的文化价值取向,为此,文化认同这一语言学习带来的“非语言性结果”正日益受到中外学者的广泛关注。

一、高校英语专业学生文化认同研究现状

文化认同理论由美国著名精神分析家Eriksson于20世纪50年代初期提出,之后被广泛运用于社会、政治、文化、历史等领域的研究。学术界关于认同问题的研究主要集中于自我认同、社会认同、政治认同、国家认同、文化认同等。文化认同具有复杂性,当一种文化遇到另一种文化时,首先遇到的就是“认同”问题,“认同”需要一个建构的过程。在现代社会,文化与认同常结合起来形成特定的文化认同,作为个人或群体界定自我、区分他者、加强彼此同一感、拥有共同文化内涵的标志。文化认同是人们在一个区域共同体中长期共同生活所形成的对本区域核心基本价值的认同,是凝聚这个民族、国家及区域共同体的精神纽带,是民族、国家及区域共同体生命延续的精神基础。文化认同是人们之间或个人同群体之间的共同文化的确认,它既包括对本己文化的认同,也包括对异己文化的认同,会经历文化比较、文化类属、文化区辨和文化定位这一特殊的心理过程[1]。作为交流工具的语言,同时也作为一种文化世界观参与到人的身份或文化认同的建构中。学习者在经历了一种新的语言学习后,在个人能力的认识、交际方式、价值观念等方面都可能发生某种程度的变化。Giles & Johnson从社会心理学角度分析,认为第二语言的学习会危及学习者的母语文化身份[2]。陈新仁通过对当代大学生母语文化认同的调查,认为总体上我国现有的外语教育在一定程度上影响了大学生对中国文化的认同*参见陈新仁:《全球化语境下的外语教育与民族认同》,北京:高等教育出版社2008年版。。边永卫提出,外语学习会导致学习交际方式和文化身份的改变,因为对于一种全新语言的接受可能意味着对一种新的社会文化和/或行为模式的接受*参见高一虹等:《中国大学生英语学习社会心理:学习动机与自我认同研究》,北京:外语教学与研究出版社2004年版,第1-24页。。

自2005年“全球化背景下中国英语与认同”圆桌会议在北京召开,国内外有更多学者对中国高校青年学生文化认同这一问题进行探究。高莉君通过调查中国高等学校英语专业学生的文化认同现状发现,这些学生中很大一部分都存在着文化认同的困惑*参见高莉君:《创新中国主流文化消除文化认同危机——提高高校英语专业学生中国文化认同的对策研究》,载《贵州师范学院学报》,2010年第7期。。尤丹的研究显示,英语专业学生对中国本土文化存在着“文化失语现象”,即无法用正确的英语表达来描述中国的文化*参见尤 丹:《从文化认同视角对英语专业学生“全球公民意识”的实证研究》,2012年杭州师范大学硕士论文。。曹梅也通过问卷和访谈的方式对新疆少数民族英语专业学生的文化认同现状进行了调查,结果显示,在英语学习过程中,少数民族学习者的文化认同受到了目的语文化的影响,在学习英语之后,他们在宗教信仰、风俗习惯等方面保留传承了自己的母语文化传统,对本民族的文化表示认同。

同时,这一群体在学习英语的过程中逐渐接受了英语文化中一些行为方式,对自己民族的本土文化和英语文化均持有肯定的态度*参见曹 梅 王 超:《英语学习与文化认同——新疆少数民族英语专业学生调查研究》,载《昌吉学院学报》,2013年第2期。。

本文在这些研究的基础上,借助调查问卷的方法调查英语专业学生这一独特群体的文化认同倾向,并用实验语音学的研究方法量化考察英语专业大学生实际的言语行为,即学生群体实际发音倾向,同时针对调查中发现的文化认同问题展开分析,为文化认同方面的研究提供更具说服力的实证性数据。

二、英语专业大学生发音偏好中折射出的文化认同

本研究始于对天津大学与南开大学部分英语专业学生的发音偏好调查,在此基础上对学生实际发音情况进行实验语音学调查,并由此考察学生对中国文化和欧美文化认同方面表现出的特点。

中国高校独特的英式和美式英语交融的英语教育环境,使英语学习者有了更多选择。 英式英语发音(Received Pronunciation,RP)自20世纪初形成了较为严谨完善的语音研究、教学体系后,便成为主要的英语发音标准。RP在现阶段是我国中小学英语教学采用的主要标准。美式英语(General American,GA)随着美国政治经济话语权的增加,在20世纪中期开始逐渐成为和RP相竞争的发音标准,也越来越多地被中国学生所模仿。地道的英语发音,作为专业素养的一部分,在学生的跨文化交际中起着举足轻重的作用。英语专业大学生的发音偏好究竟如何?为此,笔者以天津大学与南开大学的60位英语专业全日制在校生为调查对象(包括30名本科四年级学生、30名研究生,鉴于英语专业独特的男女生比例,本研究的调查对象均为女生),通过问卷和访谈的形式围绕这些在校生的英语语音发音倾向及其选择的原因展开调查。

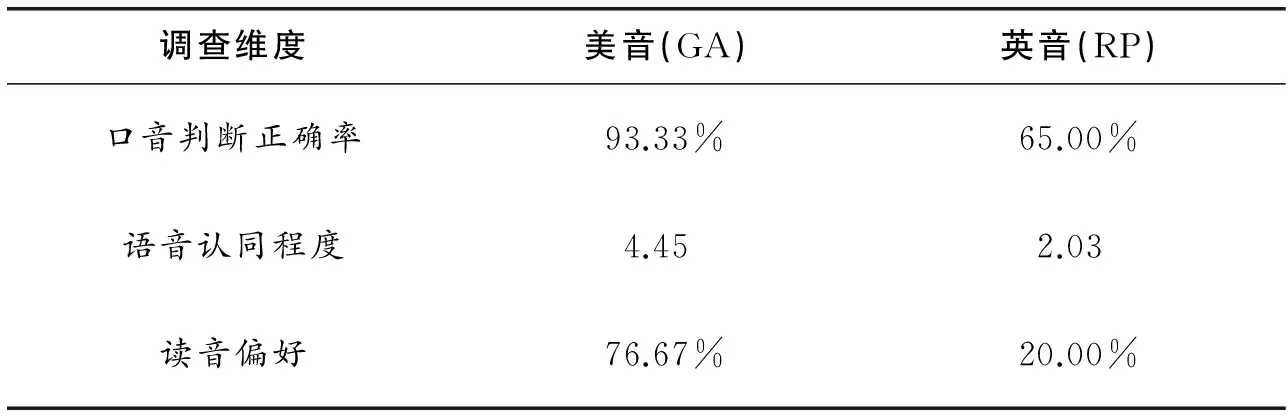

为了了解被试者对美国英语和英国英语的态度,我们从Bayard的言语变体试验材料中选取了三段录音: 美国口音、英国口音和作为实验控制条件的新西兰口音*参见Bayard, D., A. Weatherall, C. Gallois & J. Pittam. Pax Americana? Accent Attitudinal Evaluations in New Zealand, Australia and America. Journal of Sociolinguistics 2001, 5(1).。通过三个方面了解英语专业学生的英语读音的认同和偏好情况:判断录音中的口音及判断依据、明确说明自己对所听口音的认同程度及原因、报告自己的英语读音偏好及原因。同时通过课上课下的交流和观察印证她们各自所提供的信息。其中,被试者对英美语音的认同程度参照 Bayard 以及 Ladegaard & Sachdev研究中的语义区分量表格式来测量*Ladegaard, H. J. & I. Sachdev. ‘I like the Americans... but I certainly don’t aim for an American accent’: Language Attitudes, Vitality and Foreign Language Learning in Denmark. Journal of Multilingual and Multicultural Development 2006, 27(2).,即被试者用6点量表确定所列形容词在多大程度上适于描述英美口音说话人的个性和其语言特点。初步调查结果如表1所示。

表1中三组数据呈现出“一边倒”的趋势,即对美音的认同及偏好明显高于英音的相应调查项目,这也与周榕和陈国华在2008年的调查结果及趋势相吻合*参见周 榕 陈国华: 《英语专业大学生英美英语态度偏好与实际口音特点研究》,载《现代外语》,2008年第1期。,反映出美音在目前国内高校学生中普遍被认可的程度。在口音判断过程中,本次实验的被试者针对美音特征所提供的语音语调方面的依据正确率明显高于对英音特点的把握;语音认同程度上,被试者将美音与可靠性高、能力强、更友好、更勤勉、更自信、交流更有效等方面联系起来;在对读音偏好做选择时,有高达76.67%的学生毫不犹豫地选择美音作为自己模仿的语音标准,并将元音末卷舌音〔r〕的有无作为一个重要的评判依据。

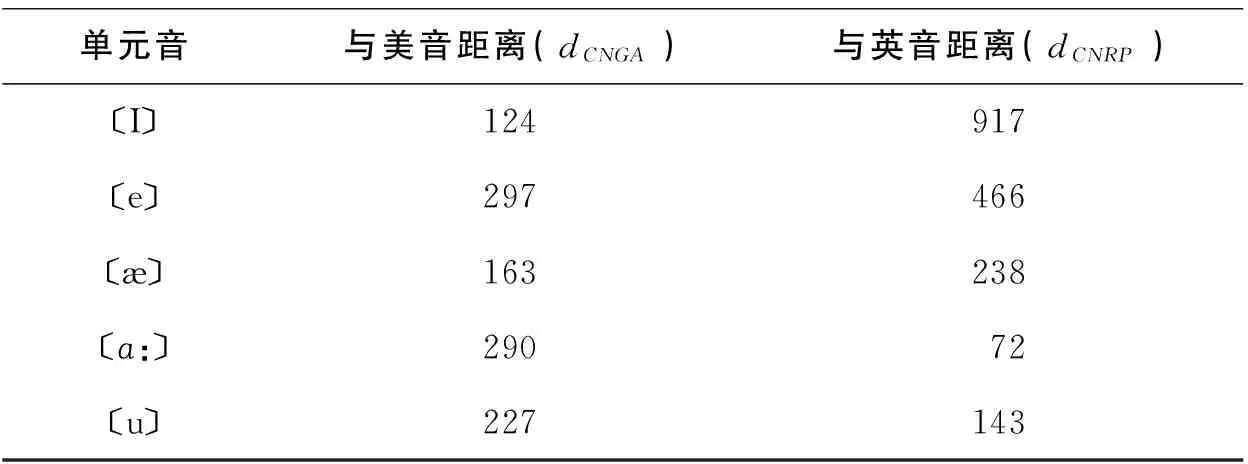

为了进一步验证学生在实际语言行为与自我报告的口音偏好之间的一致性情况,我们从中选出15名研究生,用实验语音学的方法实际测量其元音发音特点与英音和美音的接近程度。这15名学生均能正确区分美国口音和英国口音,并明确表示偏好美音,且自己认为其语音更接近美音。被试女生需要朗读hid、head、had、hard、hood这5个〔hVd〕格式的单词,每个词读三遍,每个单元音的共振峰的值都取三次的平均数。语音信号的采样频率是16kHz,采用16Bit量化,单声道录音。录音通过PRAAT软件进行标注和数据提取。对比数据参照Deterding在1997年*参见Deterding, D. The formants of monophthong vowels in Standard Southern British English Pronunciation.Journal of the International Phonetic Association 1997, 27(1).和 Ladefoged & Johnstone*参见Ladefoged, P. & K. Johnstone. A Course in Phonetics. Canada: Wadsworth Cengage Learning 2011,p.193.提供的相应的英音和美音数据。篇幅所限,我们用欧式距离计算出每组数据与英美音中各对应点的相似性,用以科学考察这些学生的语音在特征上是偏向于美音还是英音,如表2所示,表中数值越小,说明越接近所在列的发音标准。

表1 英美文化认同及偏好汇总

表2 中国学生发音与英音和美音的欧氏距离

尽管学生的部分实际语言行为与其报告的语言偏好之间存在差距,但在进一步的访谈和日常英语交流中的反馈信息使得我们不得不关注美国文化的影响。学生日常接触的影像中,美语资料占绝大部分,课堂教学中极少涉及中国文化,美国文化被介绍分析的机会要远远高于英国文化。虽经历着经济衰退但依然强大的美国经济和不断扩大的文化影响都是学生在谈及原因时经常提到的。访谈中学生们总在不自觉地将其和中国文化、英国文化相比较,部分同学或自豪或忧虑地表达出自己目前使用英语表达比用汉语更能传情达意的想法。

为了进一步了解当代英语专业大学生的文化认同现状,我们借鉴陈静所设计的文化认同现状调查问卷*参见陈 静:《关于涉外大学生文化认同现状的研究——以上海外国语大学为例》,2004年复旦大学硕士论文。,对天津大学和南开大学的140名英语专业学生进行了问卷调查(其中包含上一实验中的60名学生),调查结果让人喜忧参半。比如,在回答“如果可以选择,你更希望接受西式教育还是中式教育”时,有近70%的学生选择接受西式教育;在对待出国留学问题时,有近65%的学生选择“如果到国外留学,会很愉快地融入当地社会”;在回答“你认为世界上最有用的语言是哪一种”时,高达85%的学生选择了英语,只有占10%的学生选择了汉语;在语言使用习惯上,95%以上的学生表示在说汉语时夹带着英语单词,原因竟然是“想不起或找不到汉语中合适的词”;在娱乐方面,90%以上的学生喜欢观看美国影片。这些调查结果一方面说明英语专业大学生文化适应能力强、乐于接受新鲜事物,另一方面也反映出这些大学生对欧美文化,尤其是美国文化的认同率相当高,而对本民族和民族文化的自豪感明显不足。

从上述三项实验的相关结果不难看出:中国高校英语专业学生在文化认同上更倾向于欧美文化,尤其是美国文化,言语行为上不仅表现在其实际发音的偏好方面,也体现在其对美式发音的语言态度方面。这一文化认同倾向使得学生在日常生活和学习过程中偏重于选择与美式英语相关的影像资料和学习材料,将美国文化作为模仿的对象,而忽视了自己本民族的文化。

三、英语专业学生文化认同中的隐忧及反思

文化认同中的隐忧是多方面原因互相作用的结果。美国的政治、经济地位以及媒体的全球性发展,为美国文化传播提供了有利条件和便捷手段,使中国当前的社会生活中充斥着大量的美国文化。如今中国高校学生普遍对美剧、美国电影、音乐、杂志兴趣十足,借由美剧来模仿美国人的发音及举止的例子也不胜枚举。美国的强势文化造成了文化秩序的破坏和文化生态的失衡。

从我们的调查结果不难看出,学生的诸多选择结果说明了美国英语具有较强的话语竞争力,这与美国的国际地位和强势文化的侵略性息息相关。本研究也进一步说明了语言竞争力对外语学习者的外语态度和认同感有一定的影响。正因如此,存在于英语专业学生中中国文化认同的隐忧不容忽视。如今英语已经成为全球通用语,拥有较多话语权的英美等国借着全球化趋势来推行同语言紧密联系的文化霸权,进一步影响甚至控制像中国这样的发展中国家。鉴于已经有很多民族语言受到强势语言文化的冲击,甚至被同化,中国当代的文化教育体制也很有可能被外国强势文化入侵,弱化中国本土文化。本次调查更为这种可能性提供了实证性的依据。中国英语专业学生的文化认同趋势已经在向西方文化,尤其是向处于霸权地位的美国文化发生偏转。这种状况将直接加剧中西文化交流的不平衡,对未来中华文化的复兴和新世纪中西文化的协调和整合会产生消极影响。通过数十年的英语学习,英语专业的大学生对使用英语表达英美文化游刃有余,但是令中国学者担忧的是,即便是英语达到专业八级的专业学生用英语表达汉语文化的语言能力还是比较薄弱,这种现象被中国学者称为“中国文化失语”现象。这种现象体现的是深层次的中国学生汉语文化的缺失,更是一种文化认同感的缺失。这对中国学生民族意识和民族感情的增强以及中国政治、经济的未来发展的严重影响都是不容小觑的。

从宏观上来看,政府、社会与高校在消除青年学生文化认同危机、重塑青年学生核心价值观方面都肩负着重要的历史使命。一方面,政府要加强文化认同教育,重塑青年学生的核心价值观。另一方面,要大力弘扬以中华民族文化为核心的多元文化观。继续弘扬中华民族的爱国主义、集体主义以及社会主义精神,对西方文化应以批判性思维有选择地吸收其精华,增强青年学生的跨文化交际能力。

就具体的教学而言,高校内最容易受西方文化影响的一个群体是经常接触西方文化的英语专业学生,解决好这个群体的文化认同将有助于解决广大高校在校生文化认同方面的问题。将西方文化引入课堂教学、强调学生跨文化交际意识的培养是我国国内外语教学的现实要求,一直为学界所提倡。但这一做法也无意中导致了中国文化认同意识的缺失。随着全球化时代的来临,在英语教育中,强化中国文化认同意识成为迫切要求。为了减轻并消除西方强势文化对中国文化的负面影响,帮助英语专业学生处理好西方文化与中国文化的关系,首要的是加强母语文化认同教育。高校在课程设置上可以适当增加用英文讲解中国文化方面的课程,帮助学生了解本民族的文化精髓,增加民族自豪感。同时,开课教师要努力提高自己的中华民族文化素养,立足本土文化,做好两种文化的中介和传播者。在教学实践中,尝试将中西方文化进行对比教学,培养学生对中国文化的敏感性,有意识地弥补专业特性所带来的本土文化缺失,增强学生的文化认同感,从而真正有效地提高学生的跨文化交际能力。

[1]陈世联:《文化认同、文化和谐与社会和谐》,载《西南民族大学学报(人文社科版)》, 2006年第3期。

[2]Pagliai, V. Lands I Came to Sing: Negotiating Identities and Places in the Tuscan “Contrasto”. In C. B. Paulston & G. R. Tucker (Eds.), Sociolinguistics: The essential readings. Oxford: Blackwell,2003,p.49.

(实习编辑:张宇慧)

2015-06-04

冯 卉,天津大学文法学院语言科学研究中心副教授,博士,主要研究变异社会语言学和实验语音学; 安守荣,山东省泰安市环球教育集团教师,主要研究实验语音学和社会语言学; 朱丽娇,河北金融学院国际教育学院助教,主要研究实验语音学和社会语言学。

本文系天津大学研究生创新人才培养项目(课题编号:YCX15027)、教育部人文社会科学研究项目“典籍英译的‘异化’原则分析——以赛珍珠英译《水浒传》为例”(课题编号:12YJC740067)的阶段性研究成果。