大学生创业意愿和动因研究

2015-03-06冯喜良毛畅果

■ 郭 磊 冯喜良 毛畅果

(中国青年政治学院 社会工作学院,北京 100089;首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京 100070)

大学生创业意愿和动因研究

■ 郭 磊 冯喜良 毛畅果

(中国青年政治学院 社会工作学院,北京 100089;首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京 100070)

大学生创业是解决我国当前劳动力市场供求不平衡的重要途径,国家通过一系列政策进行了引导和扶持。对北京市四所高校的研究结果表明,不同个体特征和环境特征的大学生在创业意愿上具有显著性的差异,需要更有针对性地进行引导和培养。在大学生创业的动因中,自我实现和家庭支持的驱动力较强,追求名利和社会支持的驱动力则不显著,一方面要继续强化家庭的推动作用,另一方面要加大对国家的扶持政策和学校的支持计划的宣传力度,增进大学生对相关政策的了解。

大学生 创业意愿 创业动因 自我实现 家庭支持

一、问题的提出

自从2008年世界经济危机之后,我国大学毕业生的就业形势日趋严峻。从总量上看,2015年大学毕业生保持在700万人以上,总量维持在高位状态;从趋势上看,大学毕业生人数在2013、2014和2015年分别达到699万、727万和749万,逐年上升;从结构上看,适合毕业生的岗位相对不足,传统行业用人需求下降幅度较大,进校招聘的单位数量和岗位数量明显减少,用人单位和毕业人数的匹配度不理想。

在我国经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加的阶段,大学生进行创业无疑是一条解决当前就业问题的有效途径,创业带动就业的相关研究就验证了这一点[1]。创业对就业有较好的正向作用,已有研究较多集中在人格特质与创业意向的关系上[2],对创业意愿和动因的研究不足,因此就显得非常必要。本研究以大学生为对象,通过问卷调查的方式,了解大学生的创业意愿及创业动因,试图回答以下三个问题:大学生的总体创业意愿有多强?不同背景(个体特征和环境特征)的大学生在创业的意愿上存在怎样的差异?驱动大学生创业的因素有哪些?

二、研究方法

本研究的调查样本来自清华大学、中国人民大学、中国青年政治学院和首都经济贸易大学四所高校的在校本科生。共发放问卷352份,回收341份,剔除作答不完整或不认真的无效问卷后,有效样本总数为319人,有效回收率为90.6%。参与调查的学生年龄在18-22岁之间,平均年龄19.6岁,其人口统计学特征为:(1)性别。男性90人,占28.2%;女性229人,占71.8%。(2)年级分布。大一70人,占21.9%;大二140人,占43.9%;大三31人,占9.7%;大四78人,占24.5%。(3)生长地。农村或县镇的为184人,占57.6%;城市132人,占41.4%(信息缺失3人)。(4)是否独生子女。独生子女175人,占54.9%;非独生子女144人,占45.1%。

本研究采用赵向阳、李海和孙川设计的题目来测量创业意愿[3],请被调查者回答自己创业的可能性(从“1可能性很小”到“6可能性很大”),量表 (信度系数为0.86)采用高日光、孙健敏和周备的创业动机量表来测量大学生的创业驱动因素[4],包括追名求富、自我实现、家庭影响和社会支持四个维度,每个维度4个题目,共16个题目(从“1很不符合”到“6非常符合”)。其中,追名求富的具体题目如“提高自身的社会地位”,自我实现的具体题目如“发挥自己的专业特长”,家庭影响的具体题目如“我的家人朋友鼓励我创业”,社会支持的具体题目如“学校提供创业基金和条件”。本研究中量表四个维度的信度系数分别为0.80、0.89、0.86和0.68,达到了测量学的基本要求。

三、数据分析

(一)大学生的总体创业意愿

总体来看,参与调查的大学本科生有一定的创业积极性(M= 3.86,SD= 1.19)。数据显示,虽然只有12.7%的学生表示自己大学毕业以后就会立刻创业,但当问及大学毕业后5年内的创业规划时,36.1%的学生表示有可能;而当问及大学毕业后5-10年内的创业规划时,这一比例上升到56.8%。

(二)大学生创业意愿的差异

1.个体特征方面

(1)性别与创业意愿。独立样本t检验结果显示,相对于女生(M= 3.67,SD= 1.18),男生(M= 4.34,SD= 1.07)的创业意愿较强,且差异显著(t(317) = 4.72,p<0.001)。(2)年级与创业意愿。通过单因素方差分析(ANOVA)检验不同年级学生的创业意愿差异,结果表明,不同年级学生的创业意愿存在显著的差异(F=11.11,p<0.001)。进一步的对比分析更清晰地显示了不同年级学生创业意愿的差异,表1中LSD分析结果表明,大三和大四学生的创业意愿显著高于大一和大二的学生。(3)成绩排名与创业意愿。单因素方差分析结果表明,成绩排名不同的学生在创业意愿上存在显著的差异(F=4.75,p<0.01)。表2中LSD事后对比分析进一步表明,相对于学习成绩在前30%和后30%的学生,成绩排名在中间的31%-70%的学生创业意愿明显更为强烈。

表1 不同年级学生的创业意愿LSD比较结果

年级创业意愿均值差异标准误P值大一大二-0.280.170.09大三-0.53*0.240.03大四-0.56**0.190.00大二大一-0.280.170.09大三-0.81**0.230.00大四-0.84**0.160.00大三大一- 0.53*0.240.03大二0.81**0.230.00大四-0.030.240.90大四大一 0.56**0.190.00大二0.84**0.160.00大三0.030.240.90

注:**p<0.01,*p<0.05,双尾检验

表2 不同成绩排名学生的创业意愿LSD比较结果

注:**p<0.01,*p<0.05,双尾检验

2.环境特征方面

(1)独生子女与创业意愿。独立样本t检验结果显示,相对于独生子女(M= 3.73,SD= 1.24),非独生子女(M= 4.00,SD= 1.11)的创业意愿较高,且这种差异显著(t(317) = 2.09,p<0.05)。(2)生长地与创业意愿。相对于城市的学生(M= 3.63,SD= 1.25),生长地为农村和县镇的学生(M= 4.06,SD= 1.07)的创业意愿较高,且这种差异显著(t(314) = 3.21,p<0.01)。(3)父母是否创业与创业意愿。相对于父母没有自主创业的学生(M= 3.78,SD= 1.19),父母本身就自主创业的学生(M= 4.11,SD= 1.14)的创业意愿较高,且这种差异显著(t(317) = 2.18,p<0.05)。(4)父母教育程度与创业意愿。单因素方差分析(ANOVA)结果表明,父母最高受教育程度不同的学生在创业意愿上也存在显著的差异(F=7.41,p<0.01)。LSD事后对比分析表明,对于父母最高受教育程度在初中或以下的学生,其创业意愿明显更为强烈。(5)周围自主创业的亲朋好友人数与创业意愿。周围自主创业的亲朋好友也会对大学生的创业意愿产生显著的积极影响。相关分析结果表明,身边自主创业的亲朋好友越多,大学生的创业意愿会越强烈(r=-0.23,p<0.05)。

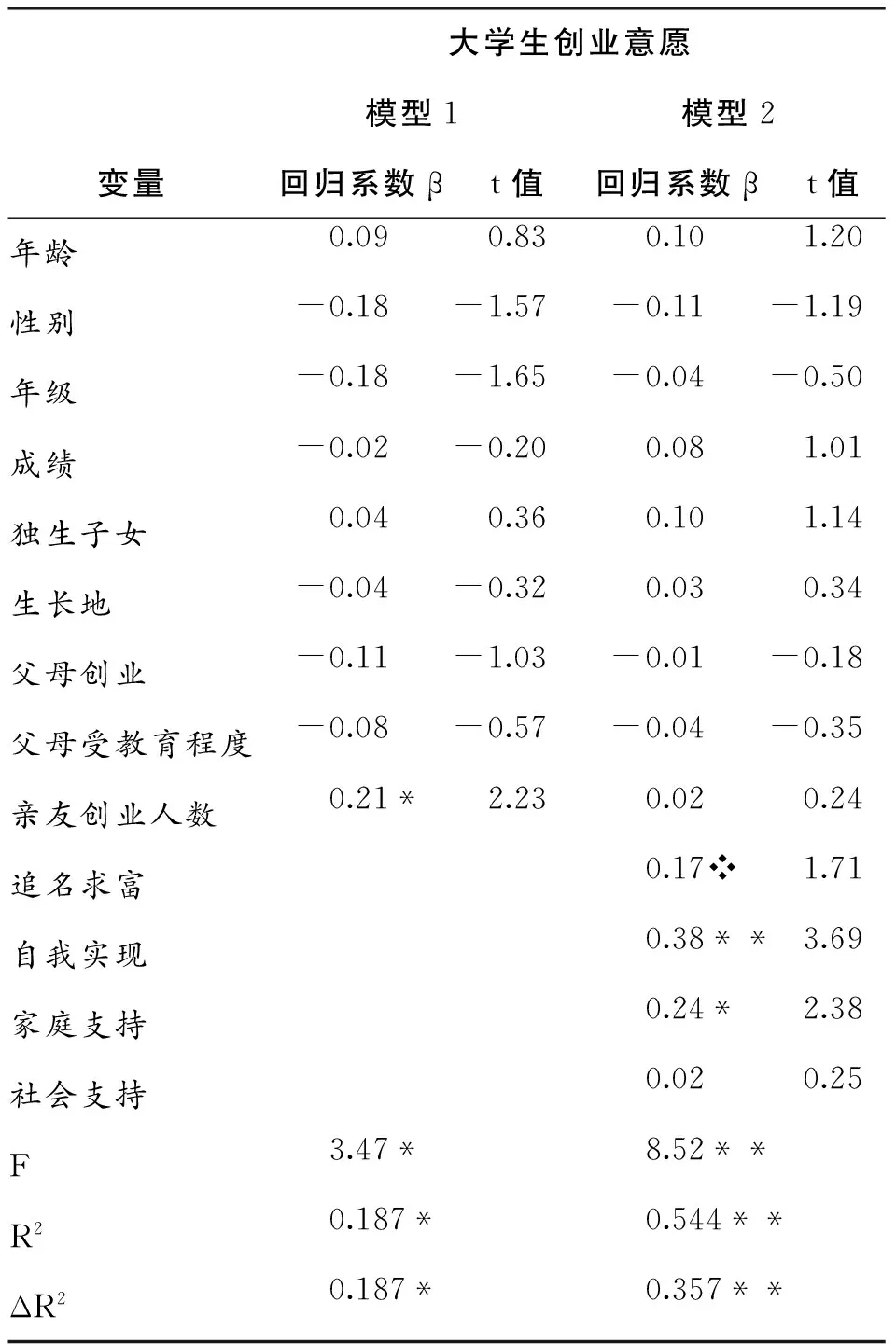

(三)促进大学生创业的潜在动因

为了更好地探讨促进大学生创业的潜在动力因素,本研究检验了追名求富、自我实现、家庭影响、社会支持这四种不同的动机对大学生创业意愿的影响。其中,追名求富指对于权力、地位和名利的追求,自我实现指实现自身的价值、证明自己的才华等,这两者属于内部动因;家庭影响是指家庭、亲戚和朋友对创业行为的支持和帮助,社会支持指国家和学校在优惠政策、创业氛围等方面提供的条件保障,这两者属于外部动因。

表3 大学生创业动因的回归分析结果

注:**p<0.01,*p<0.05,p<0.10, 双尾检验

回归分析结果如表3所示。控制了个体特征(年龄、性别、年级和学习成绩)和环境特征(是否独生子女、生长地、父母是否创业、父母受教育程度、亲朋好友创业人数)的影响之后,追名求富(β=0.17,p<0.10)、自我实现(β=0.38,p<0.01)、家庭支持(β=0.24,p<0.05)均对大学生的创业意愿有显著的正向影响,但社会支持对于创业意愿的影响并不显著(β=0.02)。这些动因解释了大学生创业意愿35.7%的变异。对比四个驱动大学生创业的因素,自我实现是大学生创业最重要的动机,解释了创业意愿14.4%的变异;家庭支持次之,解释了创业意愿5.8%的变异;追名求富和社会支持对于大学生创业意愿的影响最小。

四、讨论与分析

(一)大学生的总体创业意愿及差异

在总体创业意愿上,参与调查的大学本科生虽然在毕业初期并没有表现出很强的创业意愿,但随着时间的推移,超过半数的学生表示可能会进行创业。在毕业时立刻创业有一定的风险,从传统的经济学理论出发,风险规避者可能更倾向于一份相对稳定的工作,在积累了一定的工作经验以后,可能会有更多的人选择开始自己的事业。该结果在一定程度上支持了王国宇和边文霞等的研究:在前者的研究中,虽然52.6%的学生认为自己具备了创业素质,但63.6%的大学生在毕业时优先选择“就业”,只有2.6%的大学生选择在毕业后“自主创业”[5];在后者的调查中,761名被调查者中有646名选择了先就业后择业再创业[6]。

具体而言,大学生个体之间的创业意愿存在较为明显的差异,主要体现在个体特征和环境特征方面。在个人特征方面,不同性别、年级和成绩排名之间的个体存在较为显著的差异。(1)从调查的结果来看,男生的创业意愿明显高于女生。该现象继续支持了国内外的多数研究结论[7]。已有研究大多表明,男女生不同的创业自我效能感可能会导致创业意愿上的性别差异,在创业的自我效能感上,男生明显高于女生[8]。这是因为在中国传统文化的影响下,“男主外、女主内”的观念依然存在,男女在家庭中承担的社会角色不同,男性需要更多的在外,在对风险的偏好和规避上,性别差异也较为明显。(2)不同年级学生的创业意愿存在显著的差异——大三和大四学生的创业意愿显著高于大一和大二的学生。大一和大二的学生处于打基础的阶段,更多的专注于学业,而大三和大四的学生由于很快面临毕业和就业的现实问题,更直接地感受到了就业的现实压力,职业生涯规划更加明确,所以对于创业的考虑可能更多一些,也更清晰和透彻地了解国家和学校的创业扶持政策。(3)在学习成绩与创业意愿上,相对于学习成绩在前30%和后30%的学生,成绩排名在中间的31%-70%的学生创业意愿明显更强烈。这样的结果可能是因为学习成绩较好的学生更为关注自身的优势,就业机会更多,选择范围更广,而自主创业的机会成本高,风险大,所以除非有强烈的自主创业意愿,否则都会选择稳定且收入较高或者声望较高的职业。这也是受中国传统文化的影响,学而优则仕的观念根深蒂固,安稳牢固的铁饭碗成为大部分家长对孩子的期许,也成为很多同学的追求。学习成绩较差的学生可能对学业和未来职业的关注度都稍有欠缺,尚无明确的规划。学习成绩处于中游的同学在就业选择上的优势并不明显,更会积极地思考如何通过多种渠道提高自己的就业可能性,进行创业是一种很好的选择。

在环境特征方面,本研究主要考量了独生子女、生长地、父母是否创业、父母受教育程度和周围自主创业亲朋好友人数。(1)相对于独生子女而言,非独生子女的创业意愿更高。非独生子女的资源相对有限,父母的生活资源不会完全放在某一个子女身上,因此非独生子女的独立性和自主能力相对较高。从就业资源来说,非独生子女很难完全依靠父母资源来就业,因此自己容易产生更多的想法和计划。高日光、孙健敏等的研究也发现,独生子女在自我实现需要和家庭影响诱因方面低于非独生子女[9]。(2)相对于城市的学生,生长地为农村和县镇的学生的创业意愿较强。农村和城市的大学生在生长环境上存在较大差异,接触人、事、物的不同可能会引起自我实现上的差异。该结果支持了边文霞的调查数据:相对发达城市的学生,经济欠发达地区的学生有创业想法的比例更高[10]。(3)相对于父母没有自主创业的学生,父母本身就自主创业的学生的创业意愿较高。这一结论得到了较多研究的证实——对企业家群体的研究表明,他们的父母往往也是企业家或者私营企业主[11]。如果父母本身进行了创业,一方面,这会对子女的价值观和职业观产生直接的影响,增强他们的创业意愿[12];另一方面,父母能够提供更广的人脉,为子女的创业创造更好的机会和条件[13]。(4)父母受教育程度在初中或以下的学生,其创业意愿明显更为强烈。父母受教育程度较低的,其子女可能有更强烈的愿望出人头地,改变现状,而进行创业正是一条快捷的途径。(5)身边自主创业的亲朋好友越多,大学生的创业意愿会越强烈。社会影响理论能够较好地解释这一现象,在周围亲朋好友的影响下,大学生个体或多或少会产生行为与态度的变化,增强其创业意愿。

(二)大学生创业的潜在动因

本研究在控制了个体特征(年龄、性别、年级和学习成绩)和环境特征(是否独生子女、生长地、父母是否创业、父母受教育程度、亲友创业人数)的影响之后,检验了四种不同的动机对于大学生创业意愿的影响。

在内在动因方面,相对于追名求富,自我实现的推动作用更为明显。这说明我国家庭和学校的教育与引导是较为成功的,大学生的价值观和职业观并未出现扭曲,创业的动因没有过多地停留在追求名利的层次,而是上升到了要求自己不断提高和进步的层面。实现自身价值、提升自身综合素质、发挥自己的专长是大学生创业的主要内在驱动力。这也与已有的研究互为印证——目标、愿景和自我效能是新企业创立和发展的三个关键要素[14]。

在外在动因方面,相对于社会支持,家庭支持的拉动作用更为显著。一方面,家庭无论是在物质上,还是在心理上都是大学生最为坚强的后盾,对于每一个创业的人来说,家庭的支持和保障都是十分重要的。另一方面,调查的结果表明,社会支持的拉动作用并不显著,虽然我国近些年对大学生创业的扶持政策日趋完善,比如国务院办公厅于2015年5月印发了《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,要求加快培养规模宏大、富有创新精神、勇于投身实践的大众创业、万众创新生力军。为了进一步贯彻落实意见精神,各部委也相应出台了很多政策措施,但可能由于宣传不到位等原因,大学生对国家和学校在创业上的支持政策并不完全了解。

五、结论与启示

综上所述,当以下要素存在差别时,大学生的创业意愿会出现显著性差异:性别、年级、成绩排名、是否独生子女、生长地是城市还是县镇、父母是否创业、父母受教育程度高低和周围自主创业亲朋好友人数的多少。控制了上述个体特征和环境特征后,我们发现大学生创业的潜在动因集中在自我实现和家庭支持上,追名求富和社会支持的驱动相对较弱。

基于上述结论,需要更有针对性地考虑如何引导大学生的创业:(1)人口学变量与创业意愿的关系紧密,在选择和培养大学生创业时,应该考虑性别、年龄、成长环境等因素。(2)家庭的支持对于大学生的创业非常重要,应当持续地发挥其推动作用。(3)国家发布了全面而系统的创业扶持政策,各高校也有一系列的创业支持计划和活动,但其效果尚未完全显现。这就需要从各个渠道(网络、电视、亲朋好友、课堂内外等)加大对大学生创业政策的宣讲力度,让大学生更加清晰地了解相关政策,消除信息不对称带来的影响。

[1][6][10]边文霞:《大学生创业带动就业路径依赖模型研究——基于创业意愿视角》, 载《经济与管理研究》,2013年第7期。

[2][8]Veciana, J., Aponte, M., & Urbano, D. University Students’ Attitude towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison. International Entrepreneurship and Management Journal,2005(1).

[3]赵向阳 李 海等:《从个人价值观到创业意愿:创造力作为中介变量》,载《北京师范大学学报(社会科学版)》,2014年第3期。

[4][9]高日光 孙健敏等:《中国大学生创业动机的模型建构与测量研究》,载《中国人口科学》,2009年第1期。

[5]王国宇 曾宪皆等:《关于大学生就业与创业意向的调查研究》,载《中国青年研究》,2004年第12期。

[7]王满四 李楚英:《基于6 因素模型的大学生创业意愿影响因素分析——来自广州的调查》,载《广州大学学报(自然科学版)》,2011年第1期。

[11]Dyer, W. G. & Handler, W. Entrepreneurship and Family Business: Exploring the Connections. Entrep Theory Pract, 1994 (1).

[12]Carr, J. C., & Sequeira, J. M. Prior Family Business Exposure as Intergenerational Influence and Entrepreneurial Intent: A Theory of Planned Behavior Approach. Journal of Business Reasearch. 2007(60).

[13]Dunn, T., & Holtz-Eakin, D. Financial Capital, Human Capital, and the Transition of Self-employment: Evidence from Intergenerational Links. Journal of Labor Economics, 2000(2).

[14]刘万利 胡 培等:《创业机会真能促进创业意愿产生吗——基于创业自我效能与感知风险的混合效应研究》,载《南开管理评论》,2011年第5期。

(责任编辑:王俊华)

2015-06-10

郭 磊,中国青年政治学院社会工作学院讲师,博士,主要研究劳动就业、社会保障; 冯喜良,首都经济贸易大学劳动经济学院院长,博士生导师,教授,主要研究劳动关系、劳动就业; 毛畅果,首都经济贸易大学劳动经济学院讲师,博士,主要研究人力资源管理。

本文系国家自然科学基金资助项目“员工沉默行为的产生机制:基于内隐理论的研究”(课题编号:71402107)、中国青年政治学院青年教师学术创新支持计划项目“养老保险并轨:再分配调节机制的完善”(课题编号:182070204)的研究成果。