析论1971年南亚危机产生的地区根源

2015-03-02张威◎

张 威◎

析论1971年南亚危机产生的地区根源

张 威*◎

1971年南亚危机是冷战时代一次具有重大国际影响的地区危机,它的爆发是印巴的长期敌对与东巴、西巴的矛盾斗争日趋尖锐化的结果。1947年分治以来,印巴两国水火不容,互视对方为最大的威胁和敌人,宗教与领土问题纷争不断。此为1971年南亚危机爆发的地区根源之一。另一方面,分治后的巴基斯坦由于西巴对国家政治生活的垄断控制,和对东巴孟加拉族的经济压榨和文化排斥,使得民族融合与国家认同始终无法形成,国家内部的裂痕成为巴基斯坦难以根治的“硬伤”。

南亚危机 地区根源 印巴冲突 民族矛盾

在种族冲突、宗教冲突、国家对抗、大国的竞争性介入与干涉等诸多因素的作用下,冷战时期的次大陆是名副其实的“南亚火药桶”,而1971年南亚危机正是“南亚火药桶”剧烈喷发的深刻写实。此次危机是以巴基斯坦国内制度缺陷和东巴内乱为逻辑起点,在西巴政府军武力镇压东巴民族主义浪潮之后,激化民族矛盾,引发大规模难民潮涌向印度,使国内利益冲突外溢到次大陆,诱发印巴的新一轮纷争对抗。同时,危机亦严重动摇地区稳定并撼动大国的利益诉求,在印巴持续对峙和大国竞争性介入的双重影响下导致第三次印巴战争爆发,孟加拉国最终获得独立。就时间跨度而言,自3月25日“探路灯”行动实施引发东巴内乱,到12月16日东巴守军投降战争结束,整个危机的持续时间长达10个月之久。近年来,随着相关档案文献的不断解密,学术界对于此次危机的发展过程、印巴美苏中等国的危机政策与反应均进行了较为深入的研究,*相关研究参见Nicole Ball, Regional Conflicts and the International System: A Case Study of Bangladesh, Brighton: Institute for the Study of International Organizations, University of Issues, 1974;G.W. Choudhury, India, Pakistan, Bangladesh, and the Major Powers: Politics of A Divided Subcontinent, New York: The Free Press, 1975;Sucheta Ghosh, The Role of India in The Emergence of Bangladesh, Calcutta: Minerva Associates Pvt. Ltd., 1983;Dennis Kux, The United States and Pakistan 1947-2000: Disenchanted Allies, Washington, D.C.: National Defense University Press,2001.但对此次危机爆发的原因及内在机理的研究相对偏少。*有关1971年南亚危机爆发原因之研究可参见Kabir Uddin Ahmad, Breakup of Pakistan:Background and Prospects of Bangladesh, London: Social Science Publishing,1972;D.K. Palit, The Lighting Campaign, Salisbury: Compton,1972; Matiur Rahman, The Role of India and the Big Powers in the East Pakistan Crisis of 1971, London: Razia Rahman,1984.

本文拟在史料分析和吸收学界已有研究成果的基础上,从印巴长期敌对和巴基斯坦立国之后东巴、西巴间的矛盾纷争两个层面探究1971年南亚危机爆发的地区根源。

一、印巴敌对

印巴之间的敌对是南亚国际关系的核心。历史上,南亚各国曾遭到葡萄牙和荷兰的殖民侵略与掠夺。18世纪中叶起又先后沦为英国的殖民地和附属国。政治上遭奴役,经济上被剥削,文化上受贬抑,这是南亚诸国在长达数百年的殖民主义统治时期的共同历史命运。1947年8月印巴分治后,南亚次大陆形成了新的格局和国家间关系,也带来了新的矛盾和问题。而印巴敌对是次大陆局势动荡的主要源头。

自英国殖民主义者退出次大陆之始,印巴关系实为印度教徒与穆斯林对立关系在政治表现形式上的转变,即“由前英属殖民地内部纷争仇杀转变为国家间的对抗。”*Mizanur Rahman, Emergence of A New Nation in A Multi-polar World: Bangladesh, Dacca: Dacca University Press, 1979,p.52.1947年印巴分治使原本属于同一个国家的印度和巴基斯坦彼此之间互视对方为最主要威胁。怀疑、互不信任、纷争与冲突是两国关系的四大关键词。两国之间敌对冲突的持久性是次大陆国家内部政治变动和南亚国际关系发展走向的重要制约因素,而且内部矛盾的外化亦为区外大国介入两国纷争提供了机遇,使两国之间本已纠缠不清的矛盾在国际因素的注入之下更显扑朔迷离。从印巴矛盾斗争的焦点来讲,主要表现在以下三个方面:

第一、宗教差异与对抗。古代印度是拥有悠久历史和灿烂文化的文明古国,也是一个饱受外敌入侵、战乱不断的国家,民族矛盾、宗教矛盾错综复杂。其中,近代以来最突出的是印度教与伊斯兰教难以调和的教派对立。“两大宗教在宗教信仰上的巨大分歧成为南亚历次战争的主要根源之一。”*Sumit Ganguly, The Origins in South Asian: Indo—Pakistani Conflict Since 1947, New Delhi: Westview Press,1994. p.22.1857年印度民族大起义之后,为削弱和打击莫卧儿王朝的统治,英国人竭力网罗印度教徒,同时对穆斯林大加贬抑。随后,英国人开始推行西方教育模式和文官考试制度。穆斯林教徒在很长一段时间内很少接受西方教育,这使他们在地方行政、司法、教育机构中所占份额微不足道。因此,到19世纪末,穆斯林在社会政治、经济、教育等方面已经远远落后于印度教徒。宗教差异与政治、经济利益交织在一起造成了印度教徒和穆斯林之间时断时续的冲突。“湿婆神”的信徒与“真主安拉”的教士之间的相互屠戮和纷争造就了印度教与伊斯兰教在次大陆的持久对峙。

第二、关于“两个民族”理论的论战。英国人按照宗教因素实行的分治并未能解决次大陆的宗教矛盾和冲突,相反,随着两个国家的诞生,分治却加剧了国家间的政治对立。集中表现即为国大党和穆斯林联盟在关于“两个民族(Two Nations)”理论上的分歧与对立。“两个民族”理论是巴基斯坦立国的理论基石,萌发于19世纪末期,正式形成于20世纪40年代初期。它的主要含义是指印度次大陆的印度教徒组成印度民族,而穆斯林则组成穆斯林民族,两个民族均有单独建国的权利。1930年穆罕默德·伊克巴(Mohammad Yekbar)在穆斯林联盟年会上提出建立“穆斯林国家”的设想。1940年在拉合尔召开的穆盟第27届年会上,通过了建立“独立的穆斯林国家”的决议。这两大事件标志着“两个民族”的最终形成。*张忠祥:《尼赫鲁外交研究》,北京:中国社会科学文献出版社,2002年版, 第89页。在1940年穆盟年会上,穆斯林的政治领袖和精神导师穆罕默德·阿里·真纳(Mohammad Ali.Jinnah)致辞指出:“穆斯林不是少数派,不管从哪种意义上讲,穆斯林都是一个民族”,“假如英国政府确实是真诚地希望次大陆人民得到平安和幸福,那么,对我们大家来说,都能接受的惟一出路是,通过把印度分成自治的民族国家,给予其主要民族以单独建国的权利。把从人数上来说一个是多数,另一个是少数的两个民族(印度教徒和穆斯林)束缚在一个单一的国家中,一定会导致日益增长的不满和为治理这样一个国家所可能建成的任何机构的最后毁灭。”*张忠祥:《尼赫鲁外交研究》,第90页。

1947年年初,国大党与穆斯林联盟因政见不和,特别是在巴基斯坦建国问题上分歧难以弥合而彻底决裂,教派冲突和仇杀接连发生。迫于压力,英国当局在1947年6月3日抛出《蒙巴顿方案》。方案规定英国在印度的政权将移交给印度继承的自治领。如果穆斯林占多数地区的代表希望单独建国,可以建立一个单独的自治领。8月14日和15日,巴基斯坦和印度先后宣布独立。对于巴基斯坦的立国,印度领导人坚决反对。尼赫鲁在《印度的发现》一书中曾指出:“如果民族以宗教为划分依据的话,那么印度就有很多的民族。” “从真纳先生的‘两个民族’的理论发展出了巴基斯坦的概念,也就是割裂印度的概念。”*[印]贾瓦哈拉尔·尼赫鲁:《印度的发现》,齐文译,北京:世界知识出版社,1956年版,第519页。在尼赫鲁眼中,按照“两个民族”理论建立起来的巴基斯坦是割裂历史、人为臆造的结果。因而,在有关巴基斯坦的建立是否具有政治合法性、“两个民族”理论是否正确的争论,在两个主权国家建立后上升为国家意识形态的对立。巴基斯坦将“两个民族”理论视为其立国的根本,以此证明巴基斯坦的建立是有理可依的;而印度则竭力反对“两个民族”理论,否定巴基斯坦的存在依据。缺乏民族统一性是印度对于巴基斯坦发生的任何重大政治事件几近同一“口径”的说辞。对巴基斯坦内部要求区域自治和民族独立的政治运动,印度均持同情和支持态度。这一点在独立以来的印巴关系的变化中可以得到强有力的证明。

第三、克什米尔争端。印巴两国在克什米尔的归属问题上存在难以调解的严重分歧。印巴克什米尔之争既是领土之争,也是“两个民族”理论论战在国家权势斗争中的继续。它直接关系到印巴两国的领土主权、意识形态、宗教信仰和安全战略等根本性问题。一方面,克什米尔归属巴基斯坦是证明“两个民族”理论正确性的最有利证据,同时也是对印度“世俗主义”建国原则的否定;如若巴基斯坦听任印度夺取克什米尔将是对“两个民族”理论的自我否定。另一方面,克什米尔所具有的重要地缘战略价值使得印巴两国都对克什米尔志在必得。*张忠祥博士认为印巴克什米尔之争表面上是领土之争,本质上是“两个民族问题”争论的继续。参见张忠祥:《尼赫鲁外交研究》,第92页。笔者借鉴了张忠祥博士的这一观点。就印度一方来看,如果失去对克什米尔的控制,将会在印度国内引发政治上的连锁反应,打开国家裂变的“潘多拉之盒”。更为重要的是,若印度控制克什米尔地区,将切断巴基斯坦与中国、苏联等区外大国的陆上联系,并使西巴连接拉合尔—伊斯兰堡—白沙瓦—卡拉奇的交通干线面临印度直接的安全威胁。对于缺乏战略纵深的巴基斯坦,克什米尔是抵御印度入侵的一道天然屏障,同时据守这一地区也可对印度东北部的军事部署和调动情况洞若观火。所以,在克什米尔的归属问题上互不退让,是印巴两国历届政府的一贯政策,为此不惜发动战争。1947年11月爆发的第一次印巴战争和1965年战火重燃的第二次印巴战争的起因均为克什米尔争端。在这两次战争中双方互有胜负,非但没有解决任何实质性问题,而且由于克什米尔归属问题的悬而未决,使得两国积怨更深,两国关系上任何擦枪走火行为都有可能带来新的战争。

二、西巴与东巴之间的民族矛盾

独立以来,西巴与东巴之间的民族矛盾是1971年南亚危机爆发的导火索。

巴基斯坦内部西巴与东巴间的关系与印巴关系在外部表现形式上有两个共同点:怀疑(suspicion)和冲突(conflict)并存。*Sucheta Ghosh, The Role of India in The Emergence of Bangladesh, Calcutta: Minerva Associates Pvt. Ltd., 1983, p.6.1947年分治后的巴基斯坦由相距1600公里的西巴和东巴共同组成 。巴基斯坦是一个多民族国家,旁遮普族是西巴的第一大民族,亦是巴基斯坦的第二大民族,在1951年占全国人口的23%,孟加拉族占东巴人口的98%,是巴基斯坦的第一大民族,占全国人口的54.4%。*Rounaq Jahan, Pakistan:Failure in National Integration, New York: Columbia University Press, 1972,p.11.西巴、东巴之间在历史、语言文化、生活习俗、价值观念等方面都存在相当大的差异。由于地理位置相距甚远,民族融合很难解决,“除了共同的伊斯兰教信仰和对印度的极大恐惧之外,西巴、东巴民众之间没有多少联系纽带。”*Gowher Rizvi, Pakistan:The Domestic Dimensions of Security, in Barry Buzan and Gowher Rizvi, eds., South Asian Insecurity and The Great Powers, p.63.

1956年6月,巴基斯坦独立后第一部宪法颁布实施。宪法规定巴基斯坦是伊斯兰教国家,实行联邦制,由西巴省和东巴省组成,并对联邦、省的权力作出详细规定。虽然宪法得以颁布,但巴基斯坦政局动荡不定,政府更迭频繁,宪法精神并未得到贯彻实施。主要由西巴旁遮普族控制的巴基斯坦中央政府未能平等对待西巴和东巴的政治、经济权益,常把西巴的局部利益视做整个国家的利益,完全忽视东巴民众的正当要求,联邦制有名无实,东巴与西巴在民族建设和国家整合问题上的矛盾分歧日渐显著。就其表现形态来看,可从以下三个方面加以分析:

第一、东巴语言文化运动的兴起。这里所说的语言文化运动即指东巴民众在巴基斯坦立国之后为争取本民族语言——孟加拉语获得应有的法律地位,成为当时巴基斯坦国语之一而开展的群众性政治运动。巴基斯坦成立后,东西两翼的各种矛盾便日渐暴露出来。西巴中央政府力图以伊斯兰教思想体系统领国家的政治文化,建立国家意识形态。而东巴民众发现自己在政治、经济、文化教育领域处于弱势地位,开始争取平等权利的斗争。东巴语言文化运动就是在这种背景之下产生发展的。

巴基斯坦是一个多民族、多语言的国家。除上层社会通行英语外,主要的语种包括:孟加拉语(Bengali)、乌尔都语(Urdu)、旁遮普语(Punjabi)、信德语(Sindhi)、普什图语(Pushtu)等。当时西巴的政治领袖认为“乌尔都语是正统的伊斯兰语言,是穆斯林和巴基斯坦历史的象征,以它为唯一的国语可以促进伊斯兰教思想的传播,巩固国家的统一和团结。”而其他语言则无法发挥这一作用,尤其是孟加拉语,被认为同印度教思想文化存在紧密联系,与巴基斯坦国家体制不符,并有碍于伊斯兰教思想在国家政治生活中的正统地位。*Jyoti Sen Gupta, History of Freedom Movement in Bangladesh 1947-1973, Calcutta: Naya Prokash Press, 1974,p.135.

但巴基斯坦的国家现实与西巴不无优越感的观念存在相当大的反差。据1951年巴基斯坦人口普查数据显示,东巴讲孟加拉语的人占东巴总人口的98%,占全巴基斯坦总人口的54.4%。而讲乌尔都语的仅占全巴基斯坦总人口的7.2%,其他语言集团在总人口中所占比例更少。*Rounaq Jahan, Pakistan:Failure in National Integration, p.12.

1950年巴基斯坦制宪议会通过的一项决议,将乌尔都语作为巴基斯坦的唯一国语。*Moudid Ahmad, Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy,1950-1971,Wiesbaden: Steiner,1978,pp.21-23.为此,东巴穆斯林联盟理事会极力反对,民众反应强烈,东巴全省在10月-11月相继举行大规模的罢课、罢工和游行集会以示抗议。东巴的抗议行动迫使巴中央政府不得不决定延期讨论制宪议会的建议,民众的激愤情绪暂时得以平息。1952年1月26日,巴政府宣布乌尔都语为巴基斯坦的唯一国语。*Moudid Ahmad, Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy,1950-1971,p.25.东巴再次掀起一场新的争取民族平等权利的群众运动。达卡大学学生首先行动,1月27日在校园内举行抗议集会,决定1月30日停课一天。2月4日,东巴政治领袖阿卜杜勒·哈米德·汗·巴沙尼(Abdul Hamid Khan Bhashani )和其他政党的领导人在公众集会上强烈要求将孟加拉语定为巴基斯坦的国语。他们宣布2月21日为“国语日”,若要求未被接受,全省将在这一天举行总罢工。在剑拔弩张的紧张形势下,1952年2月21 日,东巴民众发起反对以乌尔都语作为国语的示威游行,游行过程中,民众与警察发生冲突,造成19人死亡,80多人受伤。这一惨案深深刺伤东巴民众的感情,他们把这一天确定为“烈士日”,以纪念在惨案中死难的同胞。迫于压力,1956年宪法中承认孟加拉语同乌尔都语并列为巴基斯坦的国语,但东巴、西巴之间的民族裂痕已经难以弥合。更为重要的是,1952年东巴语言文化运动的兴起使东巴的政治局势发生了急剧变化,东巴处于朦胧状态的民族主义情绪被激活,语言运动逐渐与摆脱西巴控制、争取自治权利为要旨的政治运动紧密地结合起来,并成为它的有机组成部分。从这个意义上讲,“ 1952年达卡民众争取语言权利,以及保护民族文化独特品质的自发运动是1971年孟加拉国独立的元点。”*Jyoti Sen Gupta, History of Freedom Movement in Bangladesh 1947-1973, p.199.

第二、西巴垄断国家政治权力。独立之后,东巴、西巴在国家权力分配中地位不对等,西巴几近垄断国家的最高政治权力,而东巴则处于一种“半殖民化”的政治地位(Semicolonial Political Status)。*“Possibility of separation between East and West Pakistan discussed, Central Intelligence Agency, Intelligence Memorandum, March 1,1971”, DDRS, Document Number: CK3100330984, available at http://galenet.galegroup.com/servlet/DDRS?locID=ecnu1947年至1958年,东巴、西巴在总督、政府总理、部长、副部长、国务部长及制宪议会和国民议会议员的任职人数上基本持平,*Muhammed A. Quddus, Pakistan:A Case Study of A Plural Society, Calcutta: Sage Publications,1980, p.111.但即便东巴人身居高位,却没有掌握实权。例如,东巴政治领袖克瓦贾·纳泽姆丁(Khwaja Nazimuddin)和哈桑·萨赫德·苏赫拉瓦迪(Huseyn Shaheed Suhrawardy)担任总理时,实权分别被穆罕默德·古拉姆(Mohammad Gaulmu)总督和伊斯坎德尔·米尔扎总统(Iskander Mirza)把持。*“Possibility of separation between East and West Pakistan discussed, Central Intelligence Agency, Intelligence Memorandum, March 1,1971”, DDRS, Document Number: CK3100330984, available at http://galenet.galegroup.com/servlet/DDRS?locID=ecnu自苏赫拉瓦迪之后,再无任何东巴人担任总理或总统。

1958年10月7日,巴基斯坦实行军法管制。阿尤布·汗担任军法管制首席执行官,开始长达10年的军人政权统治时期。军方的高级军官直接干预和左右国家事务。西巴人(特别是旁遮普高级将领)在军队中的绝对优势地位使之更少倾听和考虑东巴的民声和政治要求。在军队中,东巴校级军官人数在巴军军官总数中所占的比例极少,其中,陆军占5%, 空军占16%,海军占10%。 到1970年,仅有两名孟加拉人被授予将军军衔,最高军衔者为克瓦贾·瓦斯杜丁(Khawaja Wasiuddin)中将。*“Possibility of separation between East and West Pakistan discussed, Central Intelligence Agency, Intelligence Memorandum, March 1,1971”, DDRS,Document Number: CK3100330984, available at http://galenet.galegroup.com/servlet/DDRS?locID=ecnu

在高级文官中,东巴人同样处于少数地位。巴基斯坦独立后的10年间,93%的高级文官是西巴人。*Muhammed A. Quddus, Pakistan:A Case Study of A Plural Society, p.113.尽管之后文官规模不断扩大,但占据国家强力部门和关键部门的文官仍然是西巴人(尤以旁遮普人为主要构成)。*Khalid B. Sayeed, The Political System of Pakistan, p.72.

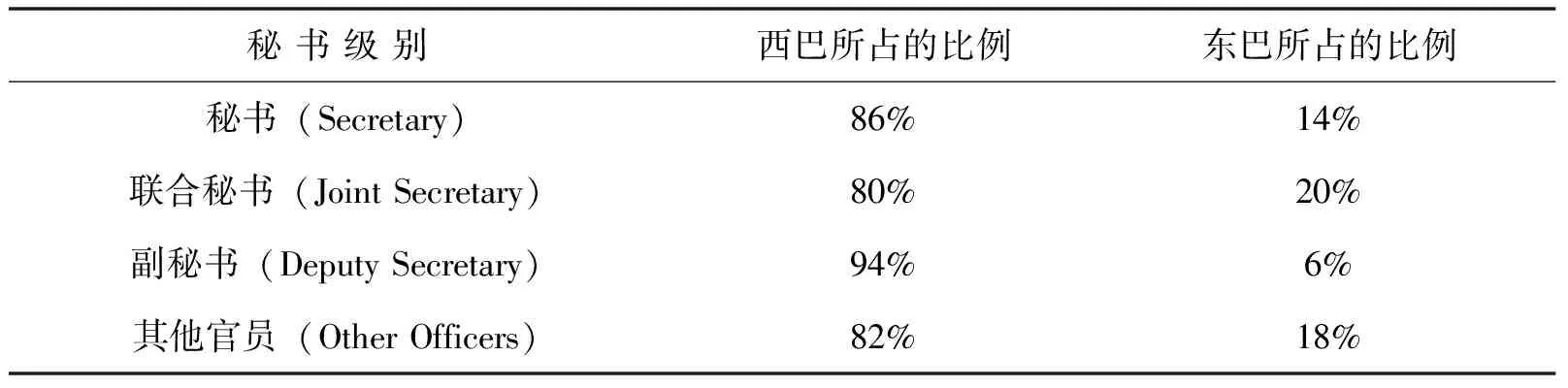

表1 1968-1969年度巴基斯坦中央政府秘书处高级文官结构表*Sukumar Biswas,ed., Bangladesh Liberation War -Mujibnagar Government Documents 1971, Dhaka: Mowla Brothers, 2005, p.173.

独立后的巴基斯坦继承了英国殖民统治时期的官僚和军事机构。不管是在作为“人民的监护人”的文官机构中,还是在作为“法律和秩序的保护者”的军队中,西巴人的地位凌驾于东巴人之上,“巴基斯坦东西两翼不能平起平坐的政治现实引发了东巴民众的极端嫉恨。”*Sumit Ganguly, The Origins in South Asian: Indo—Pakistani Conflict Since 1947,p.87随着历史车轮的不断推进,这种嫉恨进一步加深为巴基斯坦的内部裂痕。

第三、巴基斯坦东西两翼在经济发展方面的极端不平衡。巴基斯坦独立以来,中央政府在经济政策上最重大的失误是东巴、西巴经济发展的严重失衡,这是导致1971年内战与分裂的最重要的内部原因之一。在独立后的二十多年间,东巴与西巴的经济差距不断拉大,形成 “令人难以忍受的区域间不平等经济结构”(An Intolerable Structure of Injustice)。不仅国民生产总值和人均国民生产总值的差距不断增大, 工业、农业发展以及教育投入的差距也日趋明显,财政金融政策上也明显向西巴倾斜。

独立以来,巴基斯坦东西两翼的经济发展极端不平衡,西巴对于东巴经济发展采取强制控制和巧取豪夺的不合理方式,有学者将巴基斯坦这种畸形的经济发展模式称为“一国内部经济发展的帝国主义运作形式”(Intra-State Imperialism)。*K.P. Misra, “Intra-State Imperialism: The Case of Pakistan ”, Journal of Peace research, Vol. 9, No.1, 1972,p.27.

表2 1949-1950、1959-1960、1967-1968年度年西巴、东巴国民生产总值与人均国民收入一览表*Sukumar Biswas,ed., Bangladesh Liberation War -Mujibnagar Government Documents 1971, p.163.

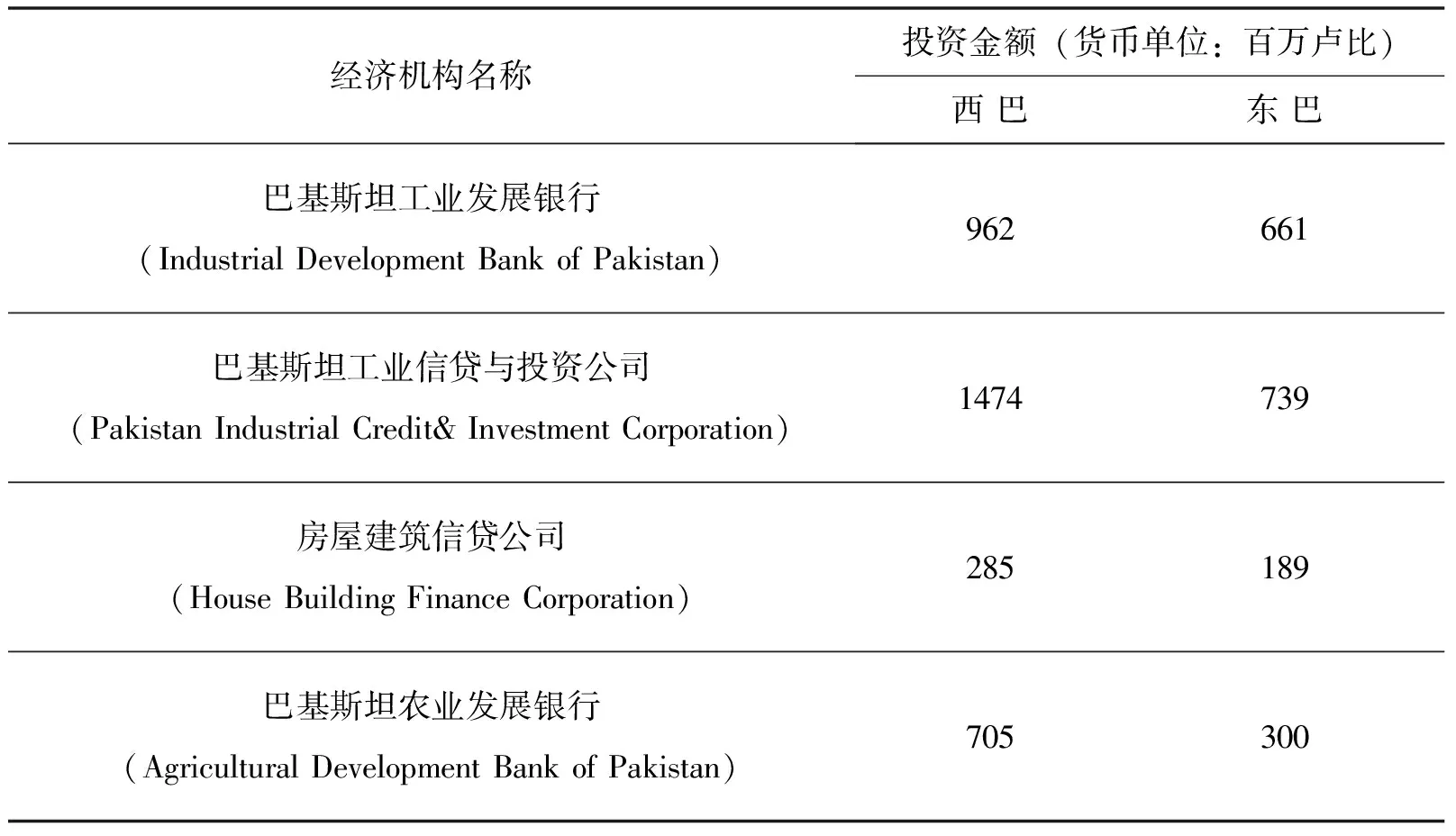

表3 1968-1969年度巴基斯坦四大经济结构对西巴、东巴投资额度*Sukumar Biswas,ed., Bangladesh Liberation War -Mujibnagar Government Documents 1971, p.182.

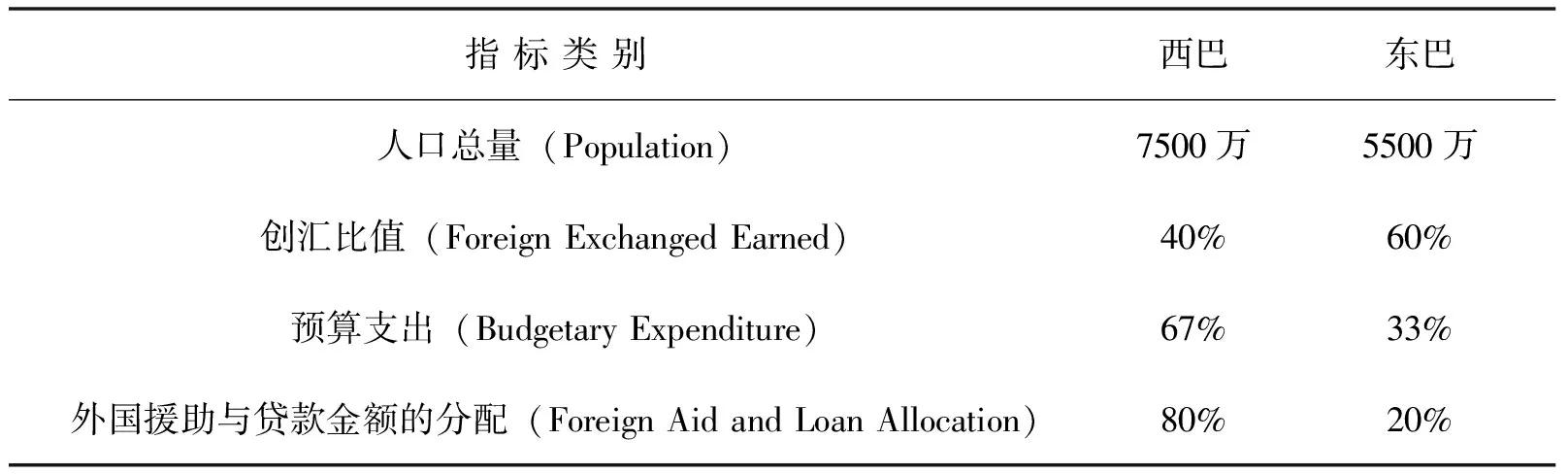

表4 1968-1969年度西巴、东巴各类指标数据一览表*Sukumar Biswas,ed., Bangladesh Liberation War -Mujibnagar Government Documents 1971, p.151.

东西巴之间的矛盾由来已久,但在阿尤布·汗统治时期矛盾进一步升级,东巴要求区域自治的呼声愈发高涨,国家出现了分裂迹象。1966年3月23日,东巴人民联盟(The East Paksitan Awami League)*人民联盟( Awami League)成立于1949年6月23日。原名称为“巴基斯坦穆斯林人民联盟(All Pakistan Muslim Awami League),1955年更名为“东巴基斯坦人民联盟”(East Paksitan Awami League)。该党的首任主席是哈桑·萨赫德·苏赫拉瓦迪。主席谢赫·穆吉布·拉赫曼提出著名的“六点纲领”(The Six Points)*主要内容包括:1、建立以成年人普遍直接选举权为基础的代议制联邦政府,联邦立法机构和联邦组成单位的立法机构席位组成应按人口多少分配;2、联邦政府只负责国防、外交事务和在承认东巴具有单独发行货币与金融管理职能的前提下,负责货币管理;3、东巴和西巴可发行单独的、自由流通的货币,或者由全国发行统一的货币,但必须在宪法中明文规定制止东巴资本流向西巴,同时东巴应建立单独的地区储备银行,实行单独的货币和金融政策;4、由各联邦单位掌握财政政策和税收权力,联邦政府无税收权。各联邦单位应根据宪法规定的程序以一定的方式和比例向联邦政府提供财政收入;5、由各联邦单位控制自己的外汇收入;联邦政府的外汇需要应当由各联邦单位按照宪法规定的程序和比例予以满足,各联邦单位有权处理对外贸易和外国政府提供的援助;6、宪法应授权各联邦单位建立民兵或准军事组织,以便有效地促进国家安全。参见Bangladesh Documents,Vol.I, .New Delhi:The B.N.K. Limited Press,1972,pp.23-33.。

“六点纲领”一经出现便在东巴民众中引起强烈反响。阿尤布·汗以破坏国家统一为由,于1966年4月18日下令逮捕穆吉布·拉赫曼,其后迫于东巴民众和政要的强大压力,不久便将穆吉布·拉赫曼释放。1968年东巴和西巴由于“阿加尔塔拉阴谋案(Agartala Conspiracy)”*“阿加尔塔拉阴谋案”(Agartala Conspiracy)是印巴关系史上的一宗悬案,至今学术界难对其有令人信服的史实论证。1968年1月6日,阿尤布·汗突然宣布在东巴发现一个由印度人支持的,企图分裂巴基斯坦的阴谋集团,并先后以从事反对巴基斯坦为由逮捕包括文官和军官在内的35人。并宣称早已在押的穆吉布·拉赫曼与这一阴谋有牵连。巴基斯坦政府称这一阴谋是在印度的阿加尔塔拉策划的,所以史称“阿加尔塔拉阴谋案”。1968年6月19日,巴政府在达卡设立特别法庭对穆吉布·拉赫曼进行审讯,但1969年2月22日突然宣布撤消对这一案件的调查,全部释放有关人员。东巴一方认为这一“阴谋案”为莫须有之罪名,目的是为干扰东巴人民争取合法权利的斗争。参见:Jyoti Sen Gupta, History of Freedom Movement in Bangladesh 1947-1973, pp.212-215. 来自美国国务院的档案也持有相同观点,参见Roedad Khan ed., The American Papers( Secret and Confidential) India—Pakistan—Bangladesh Documents,1965-1973, New York: Oxford University Press, 1999,pp.248-249. 但前印度国外情报局官员阿索卡·拉伊纳则在其著作中指出早在1962年10月印度国外情报局研究分析处(the Research and Analysis Wing)巴基斯坦科的特工人员即与人民联盟成员在阿加尔塔拉有过一次秘密接触,在1967年12月双方再次在阿加尔塔拉举行秘密会议,商讨印度对人民联盟资助对抗阿尤布·汗政权的问题。参见 Asoka Raina, Inside RAW: The Story of India’s Secret Service, New Dehli:Vikas Publishing House,1981,pp.49-50. 由于缺乏其他史料来源,笔者现在还很难确切地说明印度是否与人民联盟在阿加尔塔拉有过秘密交易,对这一问题的探讨还有带于史料的进一步公开。再度关系激化。

客观上讲,巴基斯坦建国后20年的不均衡、不对称发展使原本仅以共同的伊斯兰教信仰为共同精神纽带的西巴与东巴民众的政治关联度日渐降低,东巴民众对巴基斯坦的国家认同感在西巴统治者的高压和盘削之下几近烟消云散。如果说巴基斯坦独立之时,出于对印度的极端恐惧是使东巴、西巴共同走向建国道路的政治心理动因的话,那么在20年后,对印度的极端恐惧,穆斯林与印度教徒纷争的不可调和性则在东巴、西巴矛盾斗争日益尖锐化的过程中逐渐淡出东巴民众的视野。而西巴穆斯林与孟加拉穆斯林的斗争成为关系到巴基斯坦国家存在和国家统一问题的主要隐患。因此,在1960年代中后期,一股新的民族主义思潮在东巴逐渐兴起,它的出现标志着旧有的以印度教与伊斯兰教对抗为特质的巴基斯坦国家民族主义在东巴逐渐衰退,取而代之的是体现孟加拉人自主独立意识为思想内核的新民族主义思潮。其与“两个民族”理论有着不同的思维路径,体现的是非教派对立的理念(non-communal character)。这一新的民族主义思潮的矛头并非指向印度,而是指向西巴统治者对东巴的绝对控制。

结 语

1971年南亚危机的爆发是印巴的长期敌对与东巴、西巴的矛盾斗争日趋尖锐化共同作用的结果。1947年分治以来,印巴两国水火不容,互视对方为最大威胁和敌人,宗教与领土争端纷争不断,此为1971年南亚危机爆发的地区根源之一。另一方面,分治后的巴基斯坦由相距1600公里的西巴和东巴共同组成,西巴、东巴之间在历史、语言文化、生活习俗、价值观念等方面都存在相当大的差异,加之地理位置相距甚远,民族融合始终未能实现。不仅如此,由于西巴对国家政治生活的垄断控制、经济压榨和文化排斥使得世居东巴的孟加拉族民族情感始终没有超越地域本位限制而升华为对巴基斯坦的国家普遍认同,国家内部的裂痕成为巴基斯坦难以根治的“硬伤”。正是在这两个因素的共同影响下,在以猜疑、不信任、仇恨与隔阂对立作为共同特点的国家政治、地区政治氛围中,西巴军人政权和孟加拉族裔民族主义的暴力冲突,与印巴国家对抗构成双重联动效应,使得危机进程逐步滑向高度暴烈性的战争。

* 本文为国家社科基金后期资助项目“1971年南亚危机与美巴关系”(项目编号:12FSS006);湖北省教育厅2013年度人文社科青年项目“美国国际危机管理与对外战略的关系研究——基于1971年印巴危机的考察”(项目编号:13q154)、黄冈师范学院博士科研启动基金“地区危机与大国战略的互动性研究-以1971年南亚危机为个案的考察”(项目编号:09CD150)、湖北省高校青年教师海外研修计划(鄂外教函〔2011〕79)。

D73/77

A

53-1227(2015)02-0066-12

**张 威:湖北省黄冈师范学院政法学院副教授,华中师范大学政治学研究院博士后