创意空间与地方政府:广州红专厂的案例分析

2015-03-01菲利普苏克迈克尔韦伯陈忠暖

◎ [德]菲利普·苏克 / 迈克尔·韦伯 王 帅 / 陈忠暖 译

创意空间与地方政府:广州红专厂的案例分析

◎[德]菲利普·苏克/迈克尔·韦伯王帅/陈忠暖译

摘 要:创意空间被视为中国向知识经济转型中突出的成果。本文旨在建构分析广州市创意空间发展的理论框架,分析地方政府在其中的复杂角色,并以红专厂为案例进行深入分析。红专厂经历了一条独特的发展路径:最初它只是看作一个创意空间,但很快发展成中国南部地区一个著名的创意园区,现在它却又面临着被拆除的威胁。本文分析采用了郑洁建构的“企业化政府”概念。结果表明:(1)掌握关键资源的个人主导政府决策现象在地方政府仍然高度盛行。尽管创意空间的管治框架在逐步演变,这在市一级政府中仍然发生。(2)现阶段,创意空间的制度化发展框架不仅没有完成,而且显得破碎化。(3)案例研究也表明企业化的地方政府及其政策制定都高度依赖上级政府。

关键词:创意空间 经济升级 地方政府

过去十年,中国的经济政策经历了大规模转型,从劳动力和资源密集的出口导向型增长,转向知识和创新主导新经济发展模式。“十一五”和“十二五”规划都明确提出要从“效率为主”(Keane, 2007)转向发展“新的、创新型、无污染的增长性产业”(厉无畏, 2009)。在这种背景下,中国大城市的城市规划主管部门日益关注城市创意空间的发展。许多废弃的内城的工厂被开发和再开发,以吸引艺术家的工作坊、画廊、创新媒体和设计公司入驻(Keane, 2011; Zheng, 2010)。

近期研究发现创意空间的发展会影响政府决策(Keane, 2011, 2013; Ren and Sun, 2012)。原因之一是地方政府在发展创意空间时的多重主导角色(Zielke and Waibel, 2014)。地方政府的这种行为方式导致了房地产的投机行为(Keane, 2011; Zheng,

2010)。本文试图深入分析创意空间是如何发展的。通过对市和地方不同层级政府在创意空间发展中作用的分析,本文展示了一个理解政策制定过程的多重图景。基于此,本文(1)分析广州市发展创意空间方面的政治和法治框架;(2)以红专厂为例分析地方层面的决策过程。实证研究采用郑洁①在分析上海创意产业园区发展时构建的“企业化地方政府”的理论框架(Zheng, 2010, 2011),这个框架把创意空间的发展放进“企业化政府”②这一广泛的概念下,从而避免了把政府作为一个统一行动者的错误认知。

2008年,一批艺术家搬进本要被拆除的原先为鹰金钱食品厂的破旧厂区内,红专厂的发展自此开端。起初,这些艺术家并不为地方政府所接受。为了阻止拆迁计划,艺术家们在林学明③的组织下,利用他们的人际关系影响政策决策者。最后,他们获得了成功,政府保证红专厂将会被保留到2019年。这些艺术家一度想整合红专厂和周边厂区,打造成全中国最大的创意园区。2013年,广州市政府改变原先态度,宣布拆除红专厂,建立起更具盈利能力的“国际金融城”,但直到2015年初,红专厂的未来仍然悬而未决④。因此,红专厂的发展轨迹比较适合作为探讨“中国城市创意空间如何发展的?”这一问题的案例。

试图分析中国地方政府政策制定过程中的复杂性是困难的。因此,本研究分为两个阶段:首先,为了对红专厂有一个深入的了解,搜集分析了关于红专厂发展的中英文报纸、博客、政策文件、法规及相关论文。第二,与相关专家、关键的政策决策者及相关利益者进行半结构式访谈,访谈在2012—2014年的三次实地调研中进行。

一、理论框架:企业化地方政府

近期相关研究都明确指出了中国地方政府在创意空间发展中的突出作用(Keane, 2011, 2013; Zheng, 2010; Zheng and Chan, 2014; Zielke and Waibel, 2014)。在本文,地方政府指市级以下的,包括区政府、街道办、创意园区管理办公室、土地流转办公室、公安等(Keane, 2011)。

改革开放以来,中央政府逐渐放权,地方政府获得了更大的自主权(Wu et al., 2007)。为了加快地方经济增长,许多地方政府都和私有部门建立起了亲密的合作联盟。同时,学者们也提出了诸如“地方法团主义”(Oi, 1995)、“发展型政府”(Mc-Nally and Chu, 2006)以及“企业化政府”(Duckett, 1998; Wu et al., 2007)的概念,试图解释这种公私合作的多面性。

本文的实证研究框架借鉴郑洁的“企业化地方政府”概念。理论层面上,郑洁的研究是基于城市企业主义之上的。1980年代末,大卫·哈维和其他学者发现在国家放权和经济去中心化的背景下,北美城市在经济发展上采取了“干预、指导和主动”的策略(Eisinger, 1988),通过建立“公私伙伴关系”来增强其城市竞争力(Harvey, 1989),并且积极进行城市营销(Philo and Kearns, 1993)。杰索普等人通过对香港的研究,认为“相对于其他城市,一个企业型城市会努力追求新的发展策略来巩固或提升其经济竞争力”(Jessop and Sum, 2000)。郑洁的研究把创意空间的发展放入到中国城市企业化的框架中来,并且行

之有效,因为它聚焦于市级以下政府。相比其他研究(Jessop and Sum, 2000; Wu et al., 2007),郑洁认为,政府并不是一个统一体,不同层级政府及不同政府部门在发展经济时的行为动机是不同的。

本文在这个基础上,对郑洁的理论框架进行适当修正。郑洁在上海创意产业园区发展的研究中,认为地方政府可以定义为“企业化政府”,主要有以下三点原因:第一,地方政府并不是作为一个统一的发展型政府(Zheng, 2010)。相对的,地方政府不同主体和机构的利益并不一致,具有“相对独立自主的追求利益的经济行为”(Duckett, 1998)。第二,地方政府鼓励创意空间发展的意图可以看作城市场所营造(place-making)策略的一部分,利用“文化资本和符号资本来提高地产价值”(Zheng, 2011),以此吸引投资者和游客。创意空间成为地方政府和房地产开发商“新的地租生产工具”(Zheng, 2010),得到城市增长政体的全面支持(Webster et al., 2011)。第三,企业化地方政府采用“新的策略”来管理这些创意空间,一方面,为了管理这些空间,政府逐渐向土地流转、工业遗产(再利用)等领域拓展和落实其影响力(Zheng, 2011);另一方面,地方政府积极与开发商、投资者、企业和艺术家进行合作——地方政府提供廉价土地和基础设施、税收优惠,有时甚至绕开正式规则和审批程序来帮助其合作者(Huang, 2011; Keane, 2011)。私人部门提供投资、规划和管理的专业知识以及经营创意空间的高素质人员(Keane, 2013)。同时,郑洁还发现地方政府和上级部门(如省、市、市国土局及相关官员)间形成的“合作联盟”,是地方政府参与管理这些创意空间的另一项重要机制(Zheng, 2010)。最终,地方政府可以视为一个“企业化的市场行动者”,而不仅仅是调节的第三方(Wu et al., 2007)。

企业化政府概念之所以需要修正是因为近期研究发现公私合作关系发生了变化(Dittmer, 2003; Xu and Wang, 2012),即正式制度对地方政府行为影响减弱,而非正式“关系”主导着地方政治。人际关系网络构建了一个“特殊的协调框架”(ten Brink, 2011),导致政府绕过规范性制度框架进行决策。另一方面,中共组织“巡视”对干部进行考核,地方官员希望打造标志性工程提升他们的政绩。研究同时发现,中央政府试图通过一系列正规化的措施来控制地方主义蔓延(ten Brink, 2011),如收紧土地指标、干预地方规划等。决策走向正规化的主要特征就是低层级政府自主性减弱,从上至下的干预增多。

本文试图展现地方政府不同的企业化角色、它与私人部门之间的互动及其权利结构。

二、背景:创意空间与地方政府

本章首先对创意空间进行定义,并对创意空间如何在中国城市发展成为一个普遍现象进行梳理回顾。创意空间在中国是一个十分流行的概念,我们将其定义为:旧工业区和废旧工厂经改造后,供艺术家和文化工作人员工作、会面、交流思想、产生新创意的空间(Grandadam et al., 2013)。20世纪70、80年代,首批创意空间出现在经历大规模工业衰退的西方城市中(Kong, 2000)。许多创意空间都是自发和有机的(Mommaas, 2004),在政府控制力薄弱的背景下,艺术家们非正规地占有了这些

废旧工厂(Evans, 2009)。在经历了自下而上的发展后,创意空间大部分通过彻底的改造更新,最终变成了高度商业化的、具有“小资情调”的审美化景观(Ley, 2003; Zukin, 1982)。

初看之下,中国创意空间的发展路径与西方类似。Webster等人定义了两种典型的中国创意空间发展模式:“自下而上的艺术区(bottom-up art districts)”和“自上而下的文化生活区(top-down cultural lifestyle zones)”(Webster et al., 2011)。北京798和上海M50就是自发的、自下而上驱动产生的。直到2004、2005年,北京、上海两地的地方政府才意识到这些创意空间可以带动经济发展(Currier, 2012; Zhong, 2012)。此后,地方政府才逐渐建立了一个发展创意空间的制度和法律框架。最后,2006年,中央政府也开始鼓励城市创意空间发展。创意空间成为了规划师手中的一个“新的开发模板”,产生了“艺术的城市化”(Ren and Sun, 2012)。

创意空间在中国大城市中的数量激增,但我们对“真正”的创意空间数量存疑。许多情况下是地方政府打着“创意”的旗号进行地方更新改造,但却无法建立起“文化氛围”(Zheng and Chan, 2014),而这不利于创意产业的发展(Zheng, 2011)。原因之一是政府在报告中随意使用文化、创新、创意等词语(Keane, 2011),对创意空间没有一个统一的全国范围内的分类标准,导致“创意”成为一个大而空的词语。根据Keane (2011)和Webster等 (2011)的分类,创意空间包括:位于历史文化区的消费主导的文化区(如上海田子坊)、新型创意园区和传媒集群(如苏州国家动画产业基地)、创新科技园(如北京清华科技园)以及作为高端服务业办公地的LOFT工作区(如杭州LOFT49创意产业园)。

尽管近年来出现了一些分析创意空间及相关城市政治框架的文献(如Keane, 2007、2011、2013; Zheng and Chan, 2014),但少有针对单一具体案例的分析。同时,相关研究多集中在北京、上海,对广州的研究较少,这也是本文选择案例的意义所在。

三、广州的创意园区热——市级层面

就全国而言,广州创意空间发展起步较晚。2004年,广州首家创意园区——信义国际会馆开业,它主要由地产公司主导。创意空间的发展,使工业遗迹得以保护,并使广州摆脱了“文化沙漠”的名声⑤,同时,推动了城市的“二次转型”(Ng and Xu, 2014)。时任广州市市长张广宁曾亲自主导了太古仓码头遗址的保护与转型利用⑥。此时,广州市还没有明确提出对创意空间进行管理的法律法规框架。

2008年“国际金融风暴”席卷广州,经济转型的压力凸显。广州市政府提出从“广州制造”向“广州创造”转型发展。而经济向创意产业转型需要建立一套清晰的框架,特别是当创意空间发展与现有的政府及其决策制度不符的时候(Pratt, 2012),并能够推出相应投资。

于是,广州市制订了一套城市层面的、法定的和制度化的框架来发展和管理创意园区。首先,广东省和广州市都出台了政策来发展服务业,如2008年提出“退二进三”政策⑦,即鼓励第二产业(工业)从市区退出,合理利用腾出来的

厂房,发展商业、服务业等第三产业。在“进三”的产业重组政策实施过程中,区一级政府发挥了重要作用:选择改造的厂区、指导安置、制定废旧厂区向创意空间转化的规划方案并进行投资。其次,2009年推出“三旧改造”政策⑧来管理相应的土地使用,土地使用权从工厂转移到城市。并且,规定指定工业地块的土地只能卖给政府,不能直接向私人开发商转卖。作为法定的、仅有的土地买卖者,市、区政府的权利因此大大增强。由此也产生了相应的投机行为,如区政府经常坐等地块升值——有时能达到原始价格的5倍之多。第三,为了促进和帮助广州市创意产业健康发展,2009年成立了广州市文化创意行业协会,成员包括相关领域专家、城市规划师和私有企业部门的专家。该协会确定了创意空间在广州的名称是“文化创意产业园”。成立行业协会这种制度化手段可以看做成一种创新——一种偏离从上到下管理的模式,有利于非政府的利益相关者参与。

2011年,广州市提出一项大胆的计划——2020年前文化创意产业的产值比重要占到GDP的12%,打造成为“创意之都”⑨。在此背景下,许多创意空间被建立起来。根据广州市文化创意行业协会的统计,截止2014年底,广州市共有40多家创意产业园区。

下面用红专厂的案例,在郑洁“企业化地方政府”的框架下,进一步阐述创意空间是如何发展的。

四、红专厂案例——地方层面

红专厂位于天河区,临近珠江,周边被城中村、新式公寓和大面积的旧厂房所包围,占地16万平方米,是广州市最大的创意园区。红专厂的发展可以分为3个阶段:自下而上发展阶段(2008-2009)、巩固阶段(2009-2013)和2013年后的待拆阶段。

图1 红专厂景观

(一)自下而上发展阶段(2008-2009)

这一阶段,第一批艺术家进入红专厂,并建立起了保护红专厂的联盟。2008年9月,林学明搬进大多是破旧厂房的鹰金钱食品厂。原厂区遭废弃是因为鹰金钱公司决定搬迁至郊区⑩。林学明意识到这些废旧工厂的开发潜力,之后,他和鹰金钱公司签订了租赁合同,而这多亏了他那位与鹰金钱公司有不错关系的朋友。林回顾说:“我是第一个从鹰金钱公司租厂房的,当时冒了很大风险,但是成功了。后来,我邀请其他朋友进来一起发展。”不久之后,艺术家和设计师都相继搬入。他们直接和公司签订合同,成为了这一阶段的主要利益主体。

然而,广州市政府通过收归这一地块

的土地使用权已经支付给广州鹰金钱公司数亿元。广州市和天河区政府打算在这一区域建设“广州国际金融城”。虽然政府有此打算,但这些艺术家凭借个人关系网络成功地影响了政府决策。

2009年,天河区政府、艺术家、鹰金钱公司经过长达半年的协商,达成共识。区政府承诺维持红专厂的保护地位,直到2019年。这可以看作形成了一个新的公—私合作联盟,其中包括艺术家群体、当地政府。在此基础上,艺术家们又进一步提出打造“北岸文化码头创意园区”的计划,这项计划占地70万平方,涵盖邻近的城中村和工厂。如果能够按计划实施,这将会成为中国最大的创意空间。

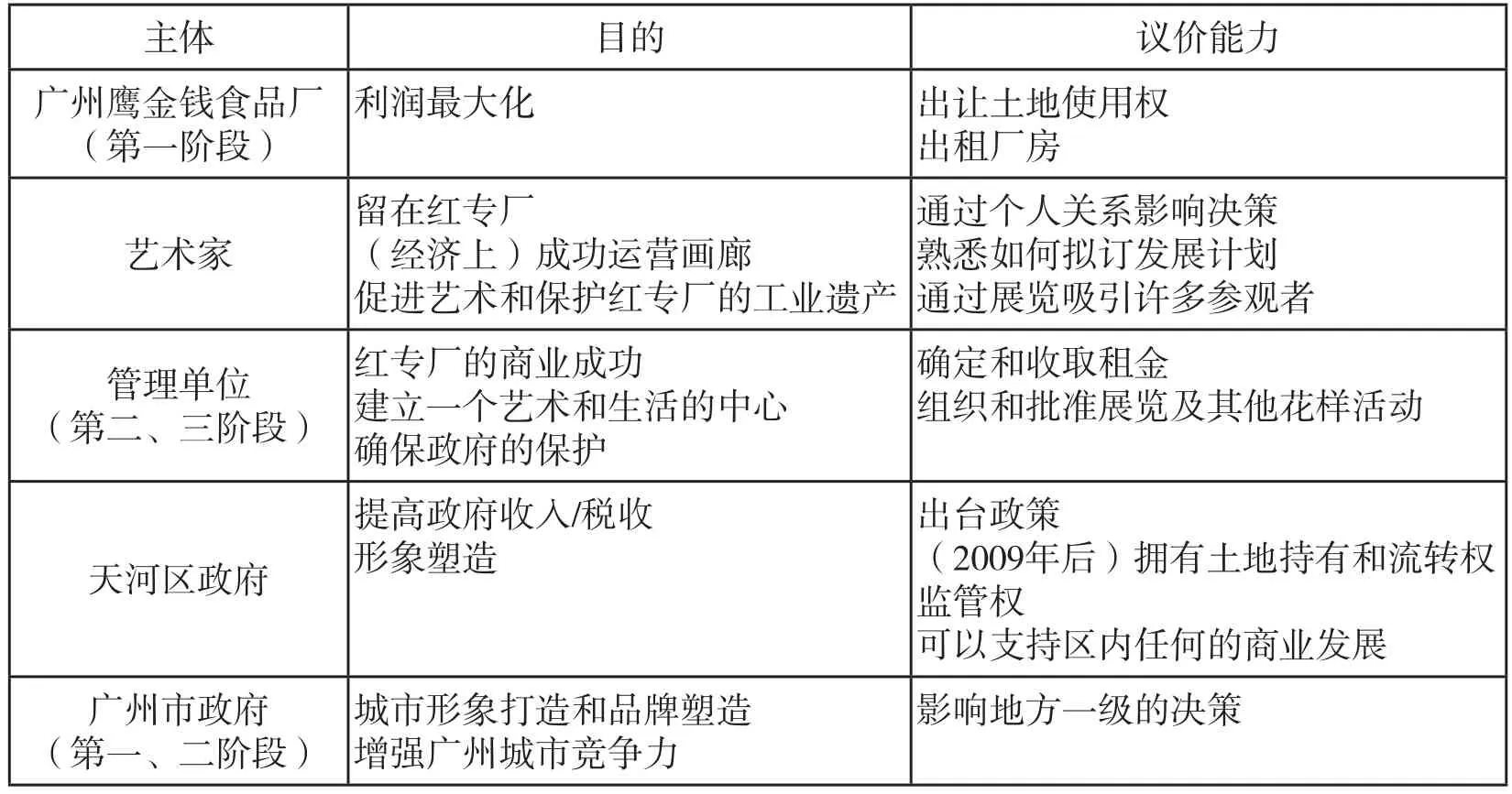

表1显示了红专厂不同发展阶段中的主要决策者及其追求目标。艺术家们想要留在红专厂,地方政府把红专厂当成创收工具和城市形象工程。在这一阶段,红专厂成为了广州显示其所标榜的开放、宽容和世界主义的展厅。

表1 红专厂的利益主体和目的

(二)巩固阶段(2009-20 3)

在城市“三旧改造”和“退二进三”的框架下,地方政府承诺将保护红专厂。除了正式的制度框架外,天河区政府成立红专厂艺术设计有限公司来管理运营红专厂。天河区政府一度决定独自开发红专厂,不引进任何个人投资。这与很多其他的创意空间开发有很大不同。

红专厂由两个不同的机构来管理发展:天河区政府和红专厂艺术设计公司。区政府进行长期的发展计划和大型投资决定,同时,决定厂房租金和展览数量。红专厂艺术设计公司主要负责日常运营——作为“设施管理经理”,负责基础设施建设;作为“地产代理人”,负责出租房屋。公司收取租金,并支付给区政府部分数额。管理单位本身也经营艺术商店,因此也可以被称为“商业公司”。两个机构的权责划分是双方协商决定的。

在涉及红专厂的决策中存在三种平

行的决策过程。首先,地方政府和艺术家们的关系由正式的租让合同划定。第二,根据访谈获知,管理单位经常和租户们交流,租户们可以自下而上地进行一定程度的决策参与,决策产生在共识基础上。第三,租户们抱怨合同上没有说明租金是如何上涨的。因此,一些艺术家们尝试绕开合同,利用其与管理单位的私人关系进行寻租活动。“我(和管理单位)没有关系。如果你有好的关系,你就可以支付很低的租金,当然,所有事情都会好办”(受访者)。这显示了一个相互交织的管理结构,正式的和制度化的手段确定了一个更具参与性的管理模式,但与此同时,行为者也可以通过其他特殊方式发挥影响。

2009年以来,红专厂发展成为艺术家和设计师的理想中心。在2012年“广州当代艺术三年展”期间,包豪斯展览吸引了大量游客,毕加索的仿真画展也备受瞩目。为了得到国家的认可,红专厂在北京798内设立了一个小分支机构。在广州市民看来,红专厂成为了一个别致的休闲空间,有周末廉价集市和餐馆。但有的受访者对这类“商业事件”表示批评,说“红专厂最初是独一无二的,一个类似798的地方。但现在变了,现在它已经商业化了,和广州其他创意空间没什么两样”,“创意正和商业联姻”。商业化也导致了租金的上升,2009年租金只有30元/平方米,2014年涨到140元/平方米。尽管租金上涨了,但相比在该地段建商业项目的可能收入,政府收入显得微不足道。

(三)待拆阶段(20 3—)

2013年以来,广州国际金融城的建设启动使红专厂的前途未卜。2012年,政府因其成本太高,否定了打造“北岸文化码头创意园区”的计划。2013年,城市政府和投资者制订了新的规划,该地块被划入“广州国际金融城”的建设范围内。

市、区政府极力促进“广州国际金融城”建设项目,因为这个巨型项目远比红专厂盈利。与红专厂租户们的合同也可能以“非常合理的赔偿金”进行解约,这些付出最终会从金融城建设的巨大盈利中得以弥补。金融城的开发商们因此成了新任政府领导青睐的客户,而利益相关者们的地位则在减弱。

2013年以来,红专厂是否拆迁的决定悬而未决。艺术家们积极寻求保护红专厂的方法,红专厂为他们提供了比同等地段办公场所——邻近广州城市CBD,并且艺术家们彼此邻近方便交流,便宜的大型办公空间。艺术家们和管理单位尝试利用博客和报纸,来取得公众支持。2013年8月,广州市政府表态“红专厂拆不拆尚未最终敲定”,“我们力求在规划编制中,将已经形成一定氛围的文化创意区保留,同时也能够尽量地发挥这一区域的土地价值,力求做到双赢”。直到2015年初,政府仍然没有宣布对红专厂去留的最终决定。一位当地专家认为,红专厂的未来取决于地方政府与上级政府之间的讨价还价:“政府没有决定是因为正在彼此协商,这涉及省、市、区等不同层面。一旦他们做出最后决定并公布计划,下一步动作将很快进行。迟早有一天,他们会关掉红专厂。国际金融城建设对政府的意义更大,但也有这种可能——红专厂被保留在金融城内”。

这一阶段从决定拆除红专厂到规划建

设国际金融城的决策过程,可以看成一种威权模式下的自上而下的决策过程。

五、结论

本文分析了中国创意空间的发展情况,试图阐明地方政府决策的复杂性。并以红专厂为案例,揭示了不同层级政府之间错综复杂的相互影响。

中国城市产业政策转向创意产业始于2003年科学发展观的提出,此后,中央政府加速中国向创新型高收入国家转型。这项政策的一个显著成果就是创意空间在中国迅速发展。当创意空间风靡中国城市时,广州市开始从政策制度层面上重视创意空间的发展。在此之前,创意空间只是零星出现。时任广州市长张广宁也十分注意保护新兴的创意空间。后来,省市政府逐渐确立了以“三旧改造”和“退二进三”为主要内容的治理框架。最后,政府以程式化的发展模式打造了许多创意空间,其中包括一些标准化的实践,如土地流转、专业化咨询机构、大规模资金投资、管理机构以及行业协会。这些都加强了国家政府的管理能力,并且逐渐取代非正式的特殊人际交往对政策制定所产生的影响。

通过红专厂的案例分析,发现了两不同的决策过程:一方面是正式化的、以达成共识为目的的,自下而上的决策;另一方面是为了获取个人资源,关键决策者之间的互动,如红专厂的待拆命运显示了威权体制下自上而下的决策。红专厂的案例分析,不仅体现了地方政府通过制度化手段,如“三旧改造”、“退二进三”等政策来促进创意空间的发展;同时,政府由保护到拆除的前后态度变化,也反映了威权体制下主政者对政府决策的影响巨大。

本文证实并拓展了郑洁在中国创意空间研究中建立的“企业化地方政府”框架。第一,地方政府由不同机构组成,包括区政府和红专厂管理单位。第二,地方政府都以追求利益为目标——最大化租金和税收。但相比金融城建设可能带来的利益,红专厂作为艺术家的中心和另类生活方式的符号化价值,变得无足轻重。同时,本文也发现企业化地方政府对上级主政官员的依赖,如红专厂由保护到待拆除处境的变化,与主政官员的变化不无关系。在这个变化过程中,私人部门,包括保护红专厂的艺术家们和金融城的开发商们,都通过个人关系与上层官员建立起了相应的合作联盟。上级官员能轻易绕开现有的地方发展计划,以支持他们的“客户”。地方政府通过调整政策方向,以保持与上级政府或主政官员的意图一致。

红专厂从受保护到待拆的命运,显示了政府以制度化手段发展创意空间的过程仍然任重道远。原因之一可能是,相比其他大规模投资的开发项目,创意空间对城市经济的贡献确实太低。因此,政府开始逐渐考虑其他更加保险且利润丰厚的内城再开发项目,发展创意空间(或创意产业)也只是地方政府的一个经济性的选择。

注:原文以英文的形式发表在《City, Culture and Society》2015年第6期上。本文的翻译与发表已得到作者授权。在翻译过程中,进行了部分删减,并添加了注释。

注释:

①郑洁(Jane Zheng),香港中文大学文化管理学系助理教授,博士。

②“政府企业化”即地方政府利用自己对行政、公共资源等的垄断性权力转变为经济人,追逐特定利益集团的经济与政治利益(张京祥等,2006)。

③林学明(Sherman Lin),红专厂创始人之一,集美组创意总监。

④2011年11月,广州市提出建设广州国际金融城。红专厂所在地块属于金融城二期建设范围,但二期控制性规划至今还未审批。

⑤《广州未来有“北岸”文化码头将花落珠江新城》,南方日报,2010年1月27日。

⑥太古仓码头是近代工业遗址。2003年底,时任广州市市长张广宁到太古仓调研,对作为“三旧改造”项目之一的太古仓提出了今后“原貌保留开发”的设想,之后广州港集团将太古仓打造成创意园。

⑦《关于推进市区产业“退二进三”工作的意见》,广州市政府,2008年。

⑧《广州市人民政府关于加快推进“三旧”改造工作的意见》,广州市政府,2009年。

⑨《广州建设文化强市培育世界文化名城规划纲要(2011-2020年)》,广州市政府,2011年。

⑩2009年,广州鹰金钱企业集团公司实施易地搬迁,罐头厂由天河区员村搬迁至从化太平经济开发区。

参考文献:

[1]厉无畏.创意改变中国[M].北京:新华出版社,2009.

[2]张京祥,殷洁,罗小龙.地方政府企业化主导下的城市空间发展与演化研究[J].人文地理,2006(4):1-6.

[3]Currier, J.(2012).Selling place through art.The creation and establishment of Beijing’s 798 Art District.In P.W.Daniels, K.C.Ho, and T.A.Hutton (Eds.), New economic spaces in Asian cities: From industrial restructuring to the cultural turn (pp.184-201).London: Routledge.

[4]Diesener, S.(2013).The governance of creative spaces in transitional China: The case of Guangzhou Redtory art and Design Factory (unpublished master thesis).Hamburg.

[5]Dittmer, L.(2003).Three visions of Chinese political reform.Journal of Asian and African Studies, 38, 347-376.

[6]Duckett, J.(1998).The Entrepreneurial State in China: Real Estate and Commerce Departments in Reform Era Tianjin.London: Routledge.

[7]Eisinger, P.K.(1988).The rise of the entrepreneurial state: State and local economic development policy in the United States.Madison: University of Wisconsin Press.

[8]Evans, G.(2009).Creative cities, creative spaces and urban policy.Urban Studies, 46, 1003-1040.

[9]Gao, B., Liu,W., and Dunford, M.(2014).State land policy, land markets and geographies of manufacturing.Land Use Policy, 36, 1-12.

[10]Grandadam, D., Cohendet, P., and Simon, L.(2013).Places, spaces and the dynamics of creativity: The video game industry in Montreal.Regional Studies, 47, 1701- 1714.

[11]Hall, P.(2000).Creative Cities and Economic Development.Urban Studies, 37(4), 639-649.

[12]Harvey, D.(1989).From managerialism to entrepreneurialism: The transformation in urban governance in late capitalism.Geografiska Annaler, 71(1), 3-17.

[13]Hsing, Y.T.(2010).The great urban transformation: Politics of land and property in China.Oxford: Oxford University Press.

[14]Huang, P.C.C.(2011).The theoretical and practical implications of China’s development experience: the role of informal economic practices.Modern China, 37(1), 3-43.

[15]Jessop, B., and Sum, N.(2000).An entrepreneurial city in actions: Hong Kong’s emerging strategies in

and for (inter)urban competition.Urban Studies, 37, 2287-2313.

[16]Keane, M.(2007).Created in China: The great new leap forward.London: Routledge.

[17]Keane, M.(2011).China’s new creative clusters.Governance, human capital and investment.London: Routledge.

[18]Keane, M.(2013).Creative industries in China.Cambridge: Polity Press.

[19]Kong, L.(2000).Culture, economy, policy: Trends and developments.Geoforum, 31, 385-390.

[20]Ley, D.(2003).Artists, aestheticization and the field of gentrification.Urban Studies, 30, 2527-2544.

[21]McNally, C.A., and Chu, Y.-W.(2006).Exploring Capitalist Development in Greater China: A Synthesis.Asian Perspective, 30(2), 31-64.

[22]Mommaas, H.(2004).Cultural clusters and the post-industrial city.Urban Studies, 41, 507-532.

[23]Ng, M.K., and Xu, J.(2014).Second metamorphosis? Urban restructuring and planning responses.In U.Altrock and S.Schoon (Eds.), Maturing megacities.The Pearl River Delta in progressive transformation (pp.29-60).Dordrecht: Springer.

[24]Oi, J.C.(1995).The role of the local state in China’s transitional economy.The China Quarterly, 144, 1132-1149.

[25]Philo, C., and Kearns, G.(1993).Selling places: the city as cultural capital, past and present.Oxford University Press.

[26]Pratt, A.(2012).The cultural and creative industries: Organisational and spatial challenges to their governance.Die Erde, 143, 317-334.

[27]Ren, X., and Sun, M.(2012).Artistic urbanization: Creative industries and creative control in Beijing.International Journal of Urban and Regional Research, 504-521.

[28]ten Brink, T.(2011).Institutional change in market-liberal state capitalism.MPIfG Discussion Paper, 11/2.

[29]Webster, D., Muller, L., and Cai, J.(2011).The emerging cultural economy in Chinese cities: Early dynamics.International Development Planning Review, 33, 343-369.

[30]Wu, F., Xu, J., and Gar-On Yeh, A.(2007).Urban Development in Post-Reform China: State, market, and space.London, New York: Routledge.

[31]Xu, J., and Wang, J.J.(2012).Reassembling the state in urban China.Asia Pacific Viewpoint, 53, 7-20.

[32]Zheng, J.(2010).The ‘entrepreneurial state’ in ‘creative industry cluster’ development in Shanghai.Journal of Urban Affairs, 32, 143-170.

[33]Zheng, J.(2011).Creative industry clusters’ and the ‘entrepreneurial city’ of Shanghai.Urban Studies, 48, 3561-3582.

[34]Zheng, J., and Chan, R.(2014).The impact of ‘creative industry clusters’ on cultural and creative industry development in Shanghai.City, Culture and Society, 5, 9-22.

[35]Zhong, S.(2012).New economy space, new social relations.M50 and Shanghai’s new art world in the making.In P.W.Daniels, K.C.Ho, and T.A.Hutton (Eds.), New economic spaces in Asian cities: From industrial restructuring to the cultural turn (pp.166-183).London: Routledge.

[36]Zielke, P., and Waibel, M.(2014).Comparative urban governance of developing creative spaces in China.Habitat International, 49, 99-107.

[37]Zukin, S.(1982).Loft living.Culture and capital in urban change.New Brunswick: Rutgers University Press.

员,主要从事城市研究、人口地理和区域规划研究等。

译者简介:王帅,华南师范大学地理科学学院人文地理学硕士研究生。陈忠暖,华南师范大学地理科学学院教授,博士生导师。

(责任编辑:卢小文)

Creative Spaces and the Local State in China: the Case of Guangzhou’s Redtory Art+ Design Factory

Philipp Zielke, Michael Waibel

Abstract:Creative spaces can be regarded as significant visible outcomes of China’s transition towards a knowledge-based economy.The aim of this paper is to analyze the process of building a framework to develop creative spaces in the southern mega-city Guangzhou and to provide further insights into the complex aspects of the local state.To this end, it presents an indepth study of Guangzhou’s Redtory Art + Design Factory.Redtory witnessed a unique development path: while it was initially merely tolerated as a creative space, it soon developed into one of the most prominent creative zones in southern China; presently, however, it is threatened with demolition.This analysis employs the concept of the “entrepreneurial state” developed by Jane Zheng.The results of the analysis suggest that a high degree of personalized coordination of key resources still prevails at the local level.This is nonetheless happening in spite of the gradual evolution of a regulatory framework governing creative spaces at the municipal level.This indicates that the institutionalization of creative spaces is in no way complete, but rather fragmented.Ultimately, this case-study indicates that the entrepreneurial local state and its policy-making are highly dependent on higher levels of the party-state.

Keywords:creative spaces, economic upgrading, local state, entrepreneurial state, Guangzhou, China

作者简介:菲利普·苏克,德国汉堡大学人文地理学系博士研究生,主要研究方向:中国现代化、珠三角经济转型升级、城市管治和创意空间。迈克尔·韦伯,德国汉堡大学人文地理学系高级研究

【中图分类号】G124 doi:10.3969/j.issn.1674-7178.2015.06.003