拉赫玛尼诺夫《#c小调前奏曲》作品分析

2015-02-27丁运成

丁运成,王 琦

合肥幼儿师范高等专科学校艺术系,安徽合肥,230011

拉赫玛尼诺夫《#c小调前奏曲》作品分析

丁运成,王 琦

合肥幼儿师范高等专科学校艺术系,安徽合肥,230011

从主题音调、整体结构及和声手法三个方面,对拉赫玛尼诺夫的《#c小调前奏曲》进行了分析。乐曲开头一个半小节所展示出来的三个音是贯穿全曲的主题音调;长度递减,非均衡、非对称是乐曲组织结构的基本特点;旋律声部的局部半音化和调式的交替运用是作品主要的和声手法。作品中所表现的情感变化幅度之大,足以震撼听者的心灵,不愧为世界钢琴音乐文献宝库中的珍品。

拉赫玛尼诺夫;升C小调;前奏曲;主题音调;结构;和声

1 作者与作品简介

谢尔盖·拉赫玛尼诺夫是自古至今最为优秀的钢琴家之一,并且是少数几个能够获得不朽声望的艺术家之一[1]95。这位才华横溢的作曲家、指挥家,同时又是一位技艺精湛的钢琴家,他的成名作品《#c小调前奏曲》(《拉赫玛尼诺夫二十四首前奏曲》作品3之2)被誉为杰出的佳作,而成为世界钢琴音乐文献宝库中的珍品。

1892年,19岁的拉赫玛尼诺夫初出茅庐,写了五首《幻想小品》(Morceaux de fantasie),其中第二首就是著名的《#c小调前奏曲》。该曲一鸣惊人,后来成为拉赫玛尼诺夫在每次钢琴演奏会上必须演奏的名曲。

《#c小调前奏曲》表现了俄国知识分子在沙皇亚历山大三世的黑暗统治下的痛苦压抑和悲愤激动的情绪。全曲由三部分组成。第一部分是慢板,从三个沉重的低音开始,表现出俄国知识分子在残酷的压迫下发出的痛苦呻吟,因受压力的束缚,而情绪没能充分宣泄出来。第二部分速度转快,三个沉重的低音不再出现,痛苦的呻吟使旋律一变而成为半音阶下行的曲调,悲愤激动的热情像汹涌的怒涛一样不可抑制的爆发出来。第三部分是再现部,又回到慢板,三个沉重的低音以痛苦呻吟的旋律又发出了更为强烈的呼唤,悲愤激动的情绪在第二部分推动下表现得更为激动人心,但最后还是无可奈何地归于沉寂。这首乐曲虽是拉氏早期的创作,却明显地展现出作者鲜明的创作个性[2]1。以下从主题音调、整体结构特征和和声手法三个方面对该作品进行赏析。

2 主题音调分析

乐曲开头一个半小节所展示出来的三个音,成为贯穿全曲的核心音调。这三个沉重的低音一开始就表现出当时俄国知识分子背负着沉重的压力,乐曲威严、忧郁的旋律犹如用力撞击克里姆林宫的世界钟王而发出的巨响,表现了僵硬无情的黑暗势力和作曲家身处复杂历史环境中内心剧烈的矛盾冲突。

这三个低音不仅处于右手低音区和左手的极低音区(用八度加强),而且使用了“ff”力度,其宽广的泛音,犹如撞击教堂磬钟所发出的强烈声音那样,给人以心灵上的震撼。同时,三个音以下行的方式排列,在小调调式背景下,犹如一声无奈的叹息。可以说,引子部分的写法为全曲情感的发展奠定了坚实的基础,无论从创作技法的角度还是从情感布局的角度,它都是核心。这样的写法,足见青年拉赫玛尼诺夫的创作才华。

从另外一个角度来看,这三个音在#c小调中分别是下中音、属音和主音,代表了传统和声完全进行中的三种功能,以主音结束使得这三个音具有短小精悍的效果。

从整个呈示段来看,三音列贯穿始终,或以原形出现,或以模进的形式出现,似乎代表黑暗势力压得人透不过气来(图1)。

图1

图2是呈示段中三音列的原形和两次模进,从中可以看出三音列是以三度为一个单位有规律的迁移。同时,三个三音列中首音、中间音与末音分别构成#c小调的b3Ⅳ、b3Ⅴ和Ⅰ,这是原始三音列的放大,也可看作是一种局部和整体上的和声呼应,而且该音列所蕴涵的和声还暗示了同主音多种调式在音乐中的相互渗透,这是拉赫玛尼诺夫常用的创作手法。

图2

三音列在呈示段起到固定低音的作用,而真正的上方旋律音调体现了拉赫玛尼诺夫作品典型的浪漫主义气质。旋律音调在徐缓、柔和的慢板速度中显得气息宽广、优美抒情。

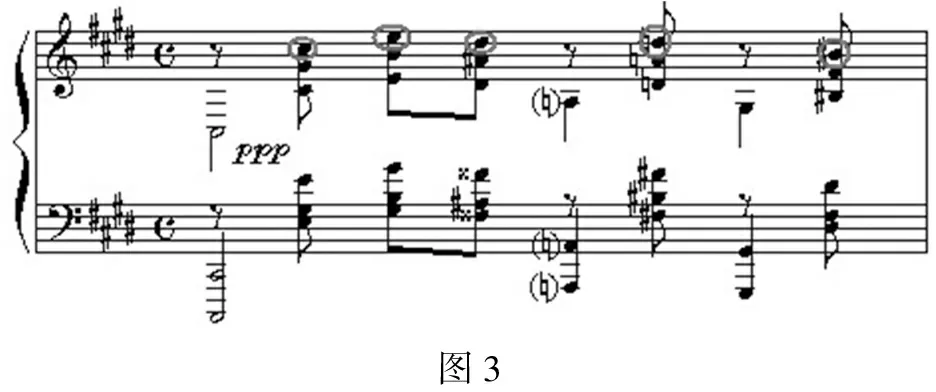

图3

图3是上方旋律主题的音调,这个音调可以分成两个截断。第一个截断来自引子中的三音列,由前两拍三个音#C、E、#D组成,共同构成了小调所特有的“叹息”音调;后两个音E、#D与第二个截断中(后两拍)的D、#B构成下行半音阶。如果将这个旋律主题音调的前四个音重新排列,则构成乐曲中段的主题音调,如图4。

图4

于是这四个音在主题上将整首乐曲统一起来,但从更深层次看,统一和控制全曲的依然是引子中的三音列。在呈示段,这个核心三音列控制着低音,其变体的旋律给人以无助、绝望的感觉,而且在中段又将绝望的情绪转化为悲愤、抗挣。因此,在弹奏时,一定要注意这个核心三音列以及其变体在各个部分不同的作用。

3 整体结构特征分析

非均衡、非对称是浪漫主义时期音乐作品结构组织的重要特点之一。拉赫玛尼诺夫在这首前奏曲中呈现出来的是整体对称(ABA三段式)、局部不对称结构,其不对称的结构设计是有规律可循的:整个乐曲的结构是一个带再现的单三部曲式,具体结构如表1。

对硅基进行刻蚀时采用硅与SiO2的高选择气体SF6作为反应气体,进行干法刻蚀,其选择性大于1∶100。反应中通过改变物理参数与化学参数控制刻蚀深度与精度;同时调整刻蚀功率缓解刻蚀中产生应力对SiO2边缘平整度的影响。制备出楔形谐振腔最大直径8 mm。

3.1 不平衡与平衡的内在统一

音乐作品结构的平衡与否、对称与否以及结构长度的奇偶关系是衡量其水平的重要指标。该作品全长61小节,是一个整体不平衡结构,这与其表现的内容有关。在整体不平衡的结构中,又包含着内在的平衡。如呈示段小节数为12(偶数),呈示段各部分长度也都是偶数,各部分长度递减的单位也是偶数。中段的总长度为31小节,亦为偶数,但中段的两个部分:13小节是奇数,18小节却是偶数;中段后部分长度的增加是因乐曲到达了高潮,而第一部分奇数长度是为中段推向高潮设计的。另外,引子和尾声的小节数也都是奇数,这一前一后自然代表着全曲的情绪特点。如果将中段的长度减去呈示段与再现段的长度之和(31-22),得到数值是9,与引子、尾声的长度之和8.5基本接近。

表1

3.2 长度递减

无论是呈示段还是再现段,内部结构划分都呈现出以2小节为一个单位,且乐句长度逐步递减。以呈示段为例,其内部结构表现为完整乐句结构与不完整片段共同存在的特点,结构组成是:6(2[b+b]+2[b1+b2]+2[属持续音])+4(2[b+b]+2([主持续音])+2(2[b+b]),前两个部分是完整的乐句,后一部分只有两个小节,是一个片段。另外,这三个部分的开头(即旋律音调及其重复)是完全一样的,这就好像旋律音调完整出现并作一定展开之后,通过两次重现将展开部分逐层剥离,直到旋律音调的“孤立出现”为止。拉赫玛尼诺夫通过对这种“特殊”的旋律音调,强化了对忧郁、无奈心理的刻画。

4 和声手法分析

拉赫玛尼诺夫对于和声语言的创新并没有什么特殊的贡献,他只是把晚期浪漫主义的和声语言恰如其分地运用到自己的作品中。由于拉赫玛尼诺夫作品独特的“气质”,所以这些和声语言也焕发出了某种特别的色彩。《#c小调前奏曲》是拉赫玛尼诺夫青年时代作品,乐曲的半音化程度还没有他晚期浪漫主义作品那么高,仅体现在局部的旋律声部中。另外,交替调式的使用对该曲感情色彩的润饰起到了很好的作用,如关系大小调式的交替和同主音中古调式与小调的交替。即便是在尾声,交替调式和弦的使用也成为对忧郁情绪、绝望心理刻画的最好方式。

4.1 旋律声部的局部半音化

旋律声部的半音化首先发生在呈示部的开头,即第二小节。该小节的和声进行为:Ⅰ-Ⅲ6-Ⅴ/Ⅴ6-b3Ⅶ2-Ⅴ7,此处由b3Ⅶ2这个变音导七和弦替代了#c和声小调的导七和弦,由一个调式色彩较为暧昧的大小七结构的和弦替代了本该出现在此处同为大小七结构的#c和声小调属七和弦。中段开头的和声序进方式较第二小节略有改变,旋律来自第二小节的旋律音调。由于织体、音区及速度的改变,音乐一扫呈示段的忧郁和悲沉,开始疯狂地宣泄情绪。

图5

呈示段与中段开头一小节的旋律都是半音化的,小节末和声一个是开放式的(以Ⅴ7结束),一个是收拢性的(以Ⅰ结束),并且都重复了一个小节。从乐曲演奏的进程看,呈示段开头小节开放性的进行表现出心理上巨大的压抑感,开放性的和声表现出“想要抗争”却又徘徊犹豫的心理;而滞重的织体则如同一副沉重的镣铐,压在作曲家的心头。中段开头一卸前面沉重的负担,收拢性的和声表现出与黑恶势力做斗争的那种一往无前的勇气(图5)。

4.2 交替调式的使用

多种调式交替是拉赫玛尼诺夫作品中使用频率较高的创作手法。这种以调式色彩对比为主的手法,表现出拉赫玛尼诺夫作品中的浪漫主义情怀和俄罗斯民族气质,这在他后期作品中表现得更为鲜明。如《第二钢琴协奏曲》第三乐章中的副部主题,已然没有了传统和声大小调的调式特点,整体旋律充满着浓郁的俄罗斯民族风味。再如《前奏曲》第六首的呈示段主题,不仅没有和声大小调式的色彩,更没有浪漫主义早期德奥派作品中的旋律那样华丽、纤细,这个主题的旋律风格更加朴素、自然,调式色彩更具有东方风味。

调式的交替主要包含关系大小调的交替、同主音调的交替(又包括同主音大小调交替和同主音多种调式的交替)。这首作品在整体上运用关系大小调交替,在局部使用小调与中古调式(弗里几亚调式)的交替。

图6

如果说图3中的Ⅲ6依稀闪烁着关系大调(E大调)的色彩,那么在图6中则是E大调对#c小调明显的渗透。图3有E大调的完全功能进行,其中C调正是和声小调与和声大调共有的,因此,这两个调式有了相同的调式音列,而小调也因此附带有一定的大调色彩。总的来说,大小调“明暗”两种色彩互相交替和融合,对呈示段而言,这种手法的运用,使得乐曲在情绪上巨大的负重感得到稍稍的释放,同时又增添了一丝忧郁的色彩,正如一步一叹息,三步一长啸。

图7是呈示段的第六小节,低音持续在#c小调属音#G上,和弦部分是以两个一组、以二度音程为单位的连续下行模进,实际上是平行六和弦。由于前小节最后一个和弦到该小节第一个和弦形成四度的向上进行(Ⅴ7/Ⅴ-Ⅴ),而此处的Ⅴ又是一个自然小调和弦,所以第六、七小节可以看作是向#g小调短暂的离调。从谱面上看,这个短暂的#g小调的级音A与主音#G却不是小调所应有的大二度关系,而是一个小二度关系。其原因是#G弗里几亚调式向#g小调渗透。弗里几亚调式音列最大的特点是主音与上导音之间的小二度关系,“那波里和弦”(小调bⅡ和弦)就是这个调式向小调渗透的结果。图8如法炮制了这个手法,只是这里变成了#c小调与#C弗里几亚调式的交替。

图7

图8

自然小调与中古调式的交替,并配合整体音区的上移,在这里起到了软化音响力度、增强悲凉色彩的作用。

5 结 语

综上所述,拉赫玛尼诺夫这首作品之所以堪称精品,除了作品中情感变化的幅度之大,足以震撼听者的心灵外,更是因为作品各个环节合理的设计。“他不凭直觉来进行音乐诠释。他不仅从钢琴家的角度,而且也从作曲家的角度解读每首作品,弄懂它的基本音乐结构,包括曲式上的和感情上的。”[3]优秀的音乐作品总能在最短的时间内打动人,感染人;总能透过情感,将自然界的规律渗透到作品的每一个环节中,从而达到理性与感性的高度结合。拉赫玛尼诺夫如此,人们所熟知的贝多芬亦是如此。他们总能在悲苦的生活中,对社会人生进行深度思考,提炼出有关人生的哲理,并将这些哲理用音乐的语言“暗藏”在作品中。正是这些“有意却无意”的设计,如旋律、结构、和声、节奏、主题变化等,让他们的作品经久不衰。

[1]拉塔利诺.拉赫玛尼诺夫传记[M].陆辛耘,译.上海:上海音乐出版社,2013:95

[2]林育.怎样弹好拉赫玛尼诺夫的24首前奏曲[M].上海:上海音乐学院出版社,2006

[3]Harold C Schonberg.不朽的钢琴家[M].顾连理,吴翠华,译.台北:世界文物出版社,1998:394

(责任编辑:李力)

10.3969/j.issn.1673-2006.2015.06.020

J605

A

1673-2006(2015)06-0073-04

2015-02-10

丁运成(1963-),安徽合肥人,讲师,主要研究方向:音乐教育理论。