双环醇对抗精神病药物所致肝损伤患者血清碱性磷酸酶(ALP)及白蛋白(ALB)水平的影响

2015-02-24刘建国,高辉,于俊玲等

双环醇对抗精神病药物所致肝损伤患者血清碱性磷酸酶(ALP)及白蛋白(ALB)水平的影响

刘建国,高辉,于俊玲,田玉来,李鸿章

(黄骅安定医院 精神科,河北 黄骅061100)

肝脏是人体最大的腺体,含有丰富的药酶系统,是体内最大最主要的生化和药物代谢器官,也是药物损伤的主要靶器官。药物引起的肝脏损伤具有致残、延长住院时间甚至危及患者生命的风险。抗精神病药进入体内经消化道、门静脉后主要通过肝脏代谢,所以,在使用抗精神病药治疗时,要考虑到用药时间长、药物剂量大、联合用药较多,甚至终身服药,往往会引起患者不同程度的肝损伤,是精神病人停止治疗的最常见原因之一[1-3]。目前,关于治疗抗精神病药物所致肝损害相关研究较多,如甘草酸制剂、多烯磷脂酰胆碱类、葡醛内酯等,近年来,对于双环醇治疗药物性肝损害(drug-induced liver injury, DILI)已取得重要进展,但目前尚未见双环醇对抗精神病药物所致肝损害的相关报道。我们前期研究发现,双环醇用于治疗抗精神病药物所致肝损伤的显效率和有效率均高于甘草酸二胺胶囊,且对于患者肝功能指标ALT、AST和γ-GT改善更明显,能够有效地减少肝损害,起到保护肝脏的作用[4]。本研究采用临床对照研究的方法,探讨双环醇片对于抗精神病药物所致肝损伤患者血清碱性磷酸酶和白蛋白水平的影响,现将结果报道如下。

1资料与方法

1.1 临床资料

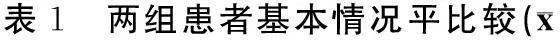

选择2012年6月至2013年6月就诊于黄骅安定医院门诊及病房的由抗精神病药物(氯丙嗪、氯氮平等)治疗出现药物性肝损害的患者120例为研究对象。其中男性77例,女性43例,年龄21-77岁,平均年龄(48.22±12.11)岁。所有患者按入院先后时间顺序进行编号,入选病例按1∶1比例,按随机数表法分为观察组和对照组。观察组60例,男40例,女20例,年龄21-74岁,平均年龄(46.45±11.68)岁;对照组60例,男37例,女23例,年龄23-77岁,平均年龄(49.94±13.31)岁。药物性肝损害的诊断标准参照全国肝病协作组建议使用的药物性肝病的诊断标准[5],所有患者均经医生诊断并确诊,且符合以下标准:①均为使用抗精神病药物所致DILI,抗精神药物治疗后出现急性肝损伤,血清ALT超过正常值上限2-10倍;②无肝功能衰竭表现;③患者知情同意;④无既往肝炎或其他肝脏疾病史;⑤无心、肺、肾及糖尿病等躯体疾病史,无药物及酒精滥用史;⑥体重均>45 kg,入选女性处于非妊娠期及哺乳期。两组患者在性别、年龄以及抗精神病药物使用等基线资料基本一致,具有可比性,见表1。本研究经我院伦理委员会批准。

±s)

1.2 治疗方法

观察组和对照组患者均给予一般支持治疗,如卧床休息、高蛋白(无肝性脑病先兆时)、高糖、丰富维生素及低脂肪饮食,补充维生素、氨基酸。患者合并胆红素升高加服茵栀黄胶囊。对照组患者给予甘草酸二铵胶囊(50 mg/粒)治疗,450 mg/d(每次150 mg,tid)。观察组患者给予双环醇片(25 mg/片)进行治疗,75 mg/d(每次25 mg,tid),患者治疗期间未停用抗精神病药物,且未使用任何保肝药物。两组患者均治疗4周后进行评价。

1.3 检测方法

患者血清血清碱性磷酸酶(ALP)和白蛋白(ALB)水平均按照试剂盒说明书进行测定(均购自南京建成科技有限公司)。比较两组患者在保肝治疗前后血清碱性磷酸酶(ALP)和白蛋白水平(ALB),观察记录患者用药后是否出现恶心、腹泻、发热、食欲减退等不良反应。

1.4 统计学方法

2结果

2.1 治疗前后两组患者临床疗效比较

治疗4周后,观察组显效52例,有效6例,无效2例,显效率为88.3%;对照组显效42例,有效5例,无效13例,显效率为 70.0%,差异有统计学意义(χ2=4.910,P<0.05)。

2.2 治疗前后患者ALP、ALB变化情况

两组患者经治疗后血清ALP水平较治疗前降低,差异有统计学意义(P<0.05),治疗后血清ALB水平较治疗前升高,差异有统计学意义(P<0.05);与对照组比较,观察组ALP、ALB水平虽有改善,但均无统计学意义(P>0.05),见表2.

表2 两组患者治疗前后血清ALP、ALB水平比较

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05,&P>0.05

2.3 不良反应

观察组60例患者中,8例主诉恶心、2例轻微呕吐,不良反应发生率为16.7%;对照组60例患者中,4例食欲减退,3例恶心,不良反应发生率为11.7%,两组不良反应发生率比较差异无统计学意义(χ2=0.617,P>0.05)。观察组和对照组患者不良反应均为非特异性,在治疗过程中患者不需要停药即可基本缓解。

3讨论

药物性肝损害(drug induced liver injury,DILI)是指由于药物或其代谢产物引起的肝脏损害,可表现为肝细胞坏死、胆汁淤积、细胞内微脂滴沉积或慢性肝炎及肝硬化等。近年来,抗精神病药物引起药物性肝损害的报道逐年增加[7],考虑到抗精神病药物的用药时间长、药物剂量大、联合用药较多,甚至终身服药,往往会引起患者不同程度的肝损伤。目前对于双环醇治疗DILI取得重要进展,但尚未见双环醇对抗精神病药物所致肝损害的相关报道。本研究采用临床对照研究的方法,探讨双环醇片对于抗精神病药物所致肝损伤患者血清ALP和ALB水平的影响。

目前常用的一线抗精神病药物中氯丙嗪、氯氮平等对肝脏损害最常见,氯丙嗪作为经典的抗精神分裂症药物,可直接产生肝毒作用,可致0.5%-1.2%的患者产生胆汁淤积性肝损伤[8];氯氮平能引起患者无症状转氨酶水平升高[9]。ALP存在于机体的各个组织,其中以骨骼、肝脏和肾脏含量较多,正常血清中的ALP主要来自于骨骼,由成骨细胞产生,经血液到肝脏,从胆道系统排泄,胆汁淤积性肝炎和肝外梗阻时ALP明显升高。当肝脏受到损伤或者发生障碍时,经淋巴道和肝窦进入血液,同时由于肝内胆道胆汁排泄障碍,反流入血而引起血清ALP明显升高。ALB是由肝实质细胞合成,其主要功能是调节血液的胶体渗透压,肝细胞病变及肝功能严重受损等会导致ALB水平会降低,ALB水平反映了肝细胞蛋白质合成代谢功能。

本研究发现,双环醇片在一定程度上可降低患者血清ALP含量,升高ALB水平,对于改善患者因服用抗精神病药物所致的肝损伤具有肝保护作用,有助于抗精神病药物所致肝损伤患者肝功能的恢复。

综上所述,双环醇片对抗精神病药物所致的肝损伤有一定的保护作用,可改善患者血清ALP和ALB水平,如何有效地治疗抗精神病药物所导致的肝损伤是临床急需解决的问题,考虑到本研究纳入的病例数有限,仍需要进一步扩大样本数进行临床验证。

参考文献:

[1]杜建霞,沈玲. 170例药物性肝损害的临床分析[J].中国药房,2008, 19(2):138.

[2]谢志萍. 药物性肝病378例病因和临床分析[J]. 传染病信息,2006,19(4):212.

[3]金通观, 王金镛, 邬烈铭. 长期服用氯丙嗪或氯氮平对于肝功能的影响[J]. 上海精神医学, 1992, 4(1):25.

[4]刘建国,高辉,于俊玲,等. 双环醇片治疗抗精神病药物所致肝损害的疗效观察[J]. 海南医学院学报, 2014, 20(4): 123.

[5]Xu B, He WP, Zhang AM, et al. Comparison and analysis of two international diagnostic criteria for the diagnosis of 230 cases with drug-induced liver injury[J].Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi, 2007, 15(12): 926.

[6]李小钧, 刘琳, 王向群, 等. 双环醇片治疗氯丙嗪、氯氮平所致肝损害临床疗效和安全性分析[J].中国民康医学, 2011, 23(11): 1314.

[7]Selim K,Kaplowitz N. Hepatotoxicity of psychotropic drug[J]. Hepatology, 1999, 29(5): 1347.

[8]王家芳,肖承文. 抗精神病药药物相关性肝损害的临床分析[J].中国实用医药, 2012,7(30):136.

[9]孔庆梅,司天梅,舒良. 氯氮平对体重、肝功能、血糖、血胆固醇水平的影响[J]. 中国新药杂志,2003,12(10):847.

收稿日期:(2013-12-30)

作者简介:刘建国(1978-),男,主治医师,主要从事精神卫生相关工作。

文章编号:1007-4287(2015)01-0059-03

基金项目:河北省沧州市科技支撑计划项目 编号:131302200