重音渗漏原则下存现动词论元说之研究

2015-02-20袁利

袁 利

(四川民族学院 英语系,四川 康定 626001)

重音渗漏原则下存现动词论元说之研究

袁利

(四川民族学院英语系,四川 康定626001)

摘要:存现动词的研究一直围绕着动词的非宾格性、论元的构成、there的虚义、NP赋格等问题,备受生成语法学家和其他学者的关注。存现动词是否具有非宾格形式产生了内外论元两种不同的假设,这两种假说彼此矛盾但其推论都有一定合理性,因此在学界关于存现动词论元假说一直没有形成定论。重音影响话语语义解释,从本质上讲,重音是话语焦点在语音上的表现形式;在重音分配原则中,内论元和外论元焦点投射理论与重音渗漏原则为焦点范域内词项与短语重读提供重要依据,通过重音渗漏原则,可静态分析话语中存现动词与NP的表层和深层结构,理清几种假说的前提与合理性。

关键词:存现动词;论元;内论元说;外论元说;重音渗漏

作为一种极其重要的超音段特征,音调重音(Accent)在英语中得到了广泛的研究(Chomsky&Morris1968[1],Gussenhoven1983[2],1992[3],Hirschberg1993[4],Truckenbrodt2006[5]等),其中对重音的分布规律研究取得了丰硕的成果,形成了实词重读虚词不重读、重音居后、内论元优先、新信息优先重读等重音分布原则。重音是语义表达的焦点,对于一句话,不可能每个单词都重读。因此在广域焦点下,“重音渗透”使焦点投射到焦点域的谓词、论元和修饰语上。

存现动词论元假说讨论由来已久,较早提出的内论元说认为,存现动词属于非宾格动词,只带一个内论元(Perlmutter[6]119,Burzio[7]5,Levin & Rappaport[8]等),而赵彦春(2001)在质疑Burzio 的推导过程及其错误结论后否定了其内论元假说,同时提出存现动词的论元不是内论元假说[9]。这两种假设都有一定合理性,究竟哪一种假说更具可信性?本文在论元理论框架下,以重音为载体,结合重音渗漏的分配原则,重点讨论存现动词的论元假说,从可能性、真实性进行推论与佐证。

一、存现动词论元说

存现动词是表示人、事物存在或出现、消失的动词。对存现动词的讨论围绕两个问题,一方面,存现动词是否是非宾格动词;另一方面,存现动词的论元问题,从某种意义上讲,这与前一个问题相似。Burzio把动词划分为及物动词、不及物动词、非宾格动词,并把存现动词归属非宾格动词,从而形成了存现动词内论元说。许多学者基于Burzio定律来讨论存现动词的格、主语宾语以及there虚位等,但有些学者开始质疑存现动词与非宾格动词的内在联系,质疑存现动词单内论元,甚至质疑Burzio内论元假说并提出存现动词带外论元新假说。这些假设是根据存现动词是否是非宾格动词来推论外论元和内论元假说,因此我们有必要先了解存现动词和论元的关系。

(一)存现动词的深层结构

Chomsky转换-生成语法的基础部分深层结构,是从语义角度认知,而论元是述语跟与之相关名词短语之间的语义关系的语义角色,即论旨角色,它通常指那些带有论旨角色的名词短语。这一概念,反映了语言学家们想透过表层的语法关系深入了解述语和论元角色语义关系;当述语作为范围,论元就有域内和域外论元之分,存现动词是根据特定的语义和句法特征划分的一类动词。在英语中,根据词义的不同,Levin & Rappaport(1995)对存现动词再次分类: 表存在或位置的动词(如exist, live, stand, lie, remain, stay),表示运动或方向的动词(如come, go, run, approach)以及表某事件发生、发展或出现、消失的事件动词(如occur, happen, develop, arise, appear, emerge, disappear, vanish)。

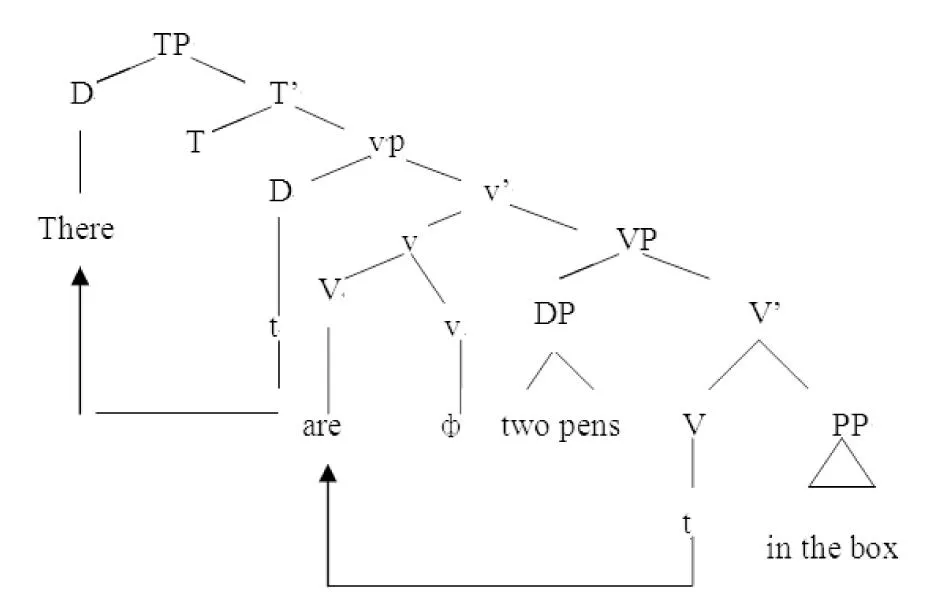

顾阳(1997)指出,存现结构基本上有两种句型,一种称为存在句,另一种称为方位语倒装句。存在句主要是There结构[10],其表层结构为:There+be+NP+X,其中X表示任何可跟在NP后的词组或结构,如形容词、介词词组等;there通常出现在主语位置上,却不能接受论旨角色的指派, 缺乏实质语义。在深层结构中,虚义成分there没有语义内容对其语法结构进行语义解释。因此, there必须从逻辑式(LF)中消除, 由NP来取代。深层逻辑宾语NP的逻辑词缀发生移位,移至句首表层主语位置以获取主语格位。深层结构中虚词there基于VP内部主语假设和VP壳假设,与实义LP内层小句构成一个外层小句,成为存现动词的补足语,there虽为虚义但也有格特征要求,移位到主语位置(spec-TP)获得格、数、EPP赋值[11](潘海华, 韩景泉,2006)。通过例子(1)可以清楚认识there-be树形结构:

例1, There are two pens in the box.

图1 There be 结构树形图

(二)几种存现动词论元说

存现动词到底带内论元还是外论元? 如果是带内论元,那到底带一个论元还是两个论元?国内学者对此看法不一,其争论的焦点来源于存现动词是否属于非宾格动词,这类动词因不能给自己的深层逻辑宾语指派宾格而得名“非宾格动词”;对于其讨论源于非宾格理论,即Perlmutter(1978)的非宾格动词假说和Burzio(1986)的布尔慈欧定律。他们指出,不及物动词包括非宾格动词和普通不及物动词,其各自所带论元不同。非宾格动词在深层结构中处于宾语位置属深层逻辑宾语,因此只有一个唯一内论元,无外论元,而普通不及物动词为深层逻辑主语,其论元为外论元。存现动词属于不及物动词,那么它是否属于非宾格动词,这一问题产生了两种存现动词论元的不同假说。

众所周知,非宾格动词最明显的特征是它们没有外论元。Burzio将提升动词、存现动词和被动词统一,从而推导出存现动词为非宾格动词,根据ne语素化特征得出存现动词的唯一的论元是内论元的结论。对于there存现结构,Bolinger(1997)从词汇语义、Rando & Napoli(1978)从功能主义、Chomsky(1991)从形态的概念等角度对存现句there和真正意义上的主语的语义关系以及存现句表层主语是否发生过移位进行讨论,就存现结构的主语,虚词there的句法地位与格理论深入分析,进一步论证存现动词的非宾格性,在此基础上,顾阳(1997)得出存现句的非宾格动词可以带宾语的结论。韩景泉(2001)提出语链传递格位假说,通过共同的派生模式进一步解释there结构中存现动词后的名词短语的赋格问题[12];唐玉柱(2001)基于存现动词内论元说并结合英语和汉语的研究提出存现动词属于特殊的非宾格动词具有双内论元说,即存现动词带有客体受事和处所两个内论元[13]。

相对内论元说,另一假说即存现动词外论元说,学者赵彦春认为,存现动词只是不及物动词中的一类,没有受抑的外论元,当然就不是非宾格动词。他通过例子分析证明,存现动词唯一的论元不是内论元,而是表现为通格的外论元,非作格;同时他指出,非宾格动词通过预设受抑外论元,而存现动词arrivare 没有受抑外论元,因此推断Burzio内论元假说结论错误在于其推导过程,并认为被动词和提升、存现词形式上的相关并不能代表语义深层分析一致。他通过把意大利语和英语同类进行表层和深层结构比较提出新假说:存现动词的论元不是内论元,非宾格动词必有受抑的外论元。这种假说不仅否定了存现动词的内论元说,还指出了非宾格动词必然有受抑的外论元。

二、重音渗漏原则下内外论元重读规律

在论元理论下借助重音渗漏原则来进一步从结构和语义上论证存现动词内外论元假说,可以从另一角度对这些假说做进一步推导和印证。虽然单纯依靠句法结构或语义结构无法完全解释英语重音分布问题,但话语的静态分析可以帮助我们进一步了解论元假说。从功能角度讲,存现结构被描述为具有“表征”功能,起着引起人们对存在人物、事物、事件等的注意(Hannay1985)[14]。从焦点范域上来看,句子重音对说话者和听话人获取意思尤为重要,不管是句法派还是语义派,他们对重音的讨论都基于句子焦点范域。语言表达中说话人认为最有必要传达给听话人的、相对来说最为重要或显著的那部分信息就是句子焦点(Dik,1997:326)[15]326,焦点对应的句法成分即焦点范域,对句子重音讨论常集中于广域焦点,而重音在广域焦点中就会发生重音渗漏。 “重音居后”原则从语义和语用上表明其对重音的影响,然而Chomsky & Halle(1968)根据句法成分提出核心重音原则,充分表达了纯句法的重音观。

论元原则在实际话语中成为重音渗漏原则又一重要组成部分,带有论旨角色的名词短语可以是外论元也可以是内论元。按照管辖与约束理论的原理,论元和论旨角色是一一对应关系,因此名词短语获得的论旨角色,不能既是施事又是客体,只有这样述语,在深层结构和表层结构中句子意义才能得到准确解释。外论元在中心语动词所属的动词短语之外,与动词之间形成主述关系,带有施事的论旨角色, 而内论元在中心语动词所属的动词短语内与深层结构中动词的宾语相呼应,带有受事论旨角色。内论元可以从动词直接获得论旨角色,也可以间接通过相关介词获得论旨角色(顾阳,1994)[16]。在重音渗漏原则下,内论元优先原则是重音居后原则的补充,从语义结构角度讨论重音如何分布。在广域焦点域中焦点投射到谓词、论元和修饰语上,当述宾结构成为焦点时,在论元结构中担当受事语义角色并作为宾语的内论元常常重读,重音直接渗漏到内论元上;而对于外论元来说,论旨角色改变重音分布是否也发生改变?Stechow(1986)回答了这一问题。他指出,外论元中施事主语不允许发生重音渗漏[17]。因此,内外论元重音渗漏原则无疑从语义结构上对句子焦点做了进一步解释,为存现动词内外论元假说印证进一步提供依据和可能性。

三、存现动词论元假设印证

语言中的重音分布,无论从句法结构还是从语义结构上讨论,都是从句子本身出发进行话语静态讨论,由于英语存现动词是根据特定的语义和句法特征划分的一类动词,在重音渗漏原则下讨论存现动词论元假设,实际上也是对句子进行静态话语分析,因为重音的指派除了受词类规律支配外,还受韵律、句法、语义和语用等多种动态因素的制约(陈虎,2003)[18]。英语的存现动词可以是存在、出现、消失、发生、发展等动词,常用于存在结构there中,其存现动词主要是be动词,除此之外,还有表位置、表运动方向、表事物发生发展的动词,这些词都是不及物动词。

例2,a.[There is a BOOK on the TABLE]Foc.

b. [There is a BOOK on the table]Foc.

例3,a. [There flows a RIVER beside our SCHOOL]Foc.

b. [There flows a RIVER beside our school]Foc.

在上述存现结构例2和例3中,焦点投射到动词之后的NP和方位LP。Truckenbrodt(2006)的重读最大投射理论认为,每一个论元或附加语都包含一个实意词的最大投射。因此在例2和例3中,NP和LP中的实词带有短语重音,按照Gussenhoven(1992)“句子重音分配规则”, 焦点域的每一个谓词、论元和修饰语都必须被重读,但如果所有实词都重读,有违重音渗漏的临摹性和经济性原则。然而,在存现动词的焦点范域(广域)中,焦点是什么?最有必要传达给听话人的、相对来说最为重要或显著的那部分信息应该是什么?这是重音分布原则中首先应弄清楚的问题。Selkirk(1995)提出的“焦点特征渗透 ”理论指出,重读的单词具有焦点特征,而焦点是选择性地渗透[19]。特别对于多个名词短语,重音也是有选择的。这种选择,不仅可以从语义和句法出发,在动态话语中则依据具体语境。Halliday(1967)最先用“focus”来指称句子中韵律突现的部分,说话人想要表达的重要信息,也就是说话人的焦点,是说话人最想传递的意思。Chomsky(1971)认为,句子的重音分布决定焦点在句子中的位置,焦点是含有句子中语调核心的部分[20]。笔者认为,焦点不仅如此,它也是句子的语义核心,是最能传递说话人意图的最高信息。例2a、例3a与例2b、例3b不同的是,焦点投射在NP还是投射NP、LP上。在There+be十NP+X存现结构中,X表示任何可跟在NP后的词组或结构,如形容词、介词词组。在存现结构中,存现动词后名词组是最重要、最显著的信息,也是句子中韵律突现的部分,并成为句子焦点。存现动词内论元假说表明,其动词只有语义上的宾语而无语义上的主语,在正常情况下,非宾格动词的宾语要移至句子的主语位置上去获得格位,原本空缺的主语位置可供动词后名词组的逻辑词缀移位来使用,存现结构动词作为一种非宾格动词也只有语义宾语,其主语位置本身就是空缺的,带唯一内论元,按照重音渗漏内论元优先的原则,there存现结构焦点投射到NP上获得重音,如例2b、例3b。但唐玉柱(2005)提出存现动词的双内论元假设,认为存现动词不是带一个单内论元,而是带双内论元,即客体论元和处所论元。如果按照双内论元的假说,我们可以由重音渗漏内论元优先原则推论,NP和LP都获得重音。根据Gussenhoven(1992)所提出的重音分布原则,当 “中心语+论元”结构成为焦点时,重音只落在论元上,但当“中心语+附加语”结构成为焦点时,附加语和中心语则都必须重读。因此(2)a,(3)a中方位短语LP获得重音,抛开内外论元之见,如果是双内论元,重音就会分别渗漏到NP和LP上,从重音渗漏原则来看,把其作为附加语而不是存现动词的另一个内论元更合理,从there-be结构存在的合理性来看,其强调某物或某事件的存在、出现、发生,具有引起人们注意的语用效果,相对方位、事件变得更加突出,成为焦点;从信息分布上看,NP和LP都是新信息,但关注的焦点在重要信息NP上。

例4,a. On the hill stands a building.

b. [e] stands a building on the hill

c. There stands a building on the hill.

顾阳(1997)所提到存现结构的另一种句型, LP前移至句首位置形成“方位词倒装句”,如例4a。对于这一存现结构,他并未作太多阐释;韩景泉(2001)认为,这是因为“方位词倒装句”原始底层结构应该是例4b,NP的逻辑词缀there前移至表层主语位置赋格,形成例4c。因此,“方位词倒装句”实际上基于 There + V + NP上的一种派生结构,此不赘述。

另一方面,存现动词外论元假说明确表示存现动词不是非宾格动词,存现结构的论元处在中心语动词所属的动词短语之外,与动词之间形成主述关系,产生外论元。根据重音分布外论元施事主语不允许重音渗漏原则可以推断,重音投射到NP上,如例2b、例3b所示,虽然焦点投射在NP上,但推论过程中如果外论元假说成立,就意味着在there 结构中,中心语NP既是客体又是施事,这也是矛盾之所在。按照生成语法,There存现结构中there为表层的主语,但众多学者都认为there无实际语用意义,虽然there通常出现在其主语位置上,但它本身并不接受论旨角色的指派。关于there结构存现动词主语的确认、来源以及赋格问题,已有不少学者对此进行了深入研究。Belletti认为,存现动词可以带宾语,虽不能给它的逻辑宾语NP指派结构格位,但可以给它指派一个固有格位[21]。从例1树形结构看,NP在深层结构作为宾语——这个动词唯一的论元为了解决赋格问题,只好移至表层主语的位置,以满足格位传递的要求。如果there存现结构带的唯一论元是外论元,NP是主语和施事者,那么对于there和NP从表层结构和深层结构就不能进行较好的解释。

我们在重新回到赵彦春(2001)的外论元推导过程,在其对存现动词内论元反驳过程以及新假说推导过程,并无不当,得出新假说也似乎顺理成章,但为何此结论和众多学者的内论元假说产生本质的区别。笔者认为,其使用的例子大部分为例4、例5这样的句子,这些句子的主语无虚义。

例5, Giocomo arrives.

例6, Many students arrived.

例7,There hangs a photo on the wall.

上面例5、例6和there存现结构最大的区别就是表层和深层结构中Giocomo,Many students都占主语位置,具有实际语义和语用功能。尽管其新假说中出现过一个例7这样的例子,但没有把there存现结构和例5、例6结构进行对比分析并说明其区别与联系;相反,按照Chomsky的生成语法理论,存现结构可有三种形式:

例8, a. A problem exists.(D-structure)

b. e exists a problem.

c. There exists a problem.(S-structure)

例8a 是深层结构,名词组占居主语位置,英语存现句能够成立说明它不存在格位方面的问题,或者说其中的两个主语都是有格位的。因此在表层结构例8c中,there占主语位置,虚义,名词组被赋予一个固有宾格;例8b与例8c不同的是,占虚位的是there 还是其他。潘海华(2006)提出,虚词there的处理可以推广到虚词it。

因此,我们可以做出这样的推论,存现动词内论元和外论元假说都有一定合理性,但各自前提不一样,对内论元说主要是从there及其派生的存现句来进行假设和论证,而外论元假说是基于存现动词没有受抑外论元这样一个事实,通过对提升动词、被动词与存现动词结构类比,推翻内论元说形成新的假说,在此情况下,对外论元假说的推导与论证还需进一步深入研究。

四、结语

存现动词在英语中大量存在并被广泛使用,存现结构作为一个有标记的句型长期存在,存现结构的问题围绕着there的虚义、NP为主的填充与赋格、论元的构成等,研究也取得一定成果。从上面的分析看,英语存现动词论元问题是值得重新探讨,在讨论重音渗透原则同时就外论元和内论元假说的合理性进行再次论证,在基于各自前提下,内外论元假说仍需进一步论证和研究,以达到对存现结构的清晰认识。同时我们意识到,就重音分布来说,只句法结构和语义结构是无法完全诠释话语中的重音问题,对存现动词论元的讨论,也只能做话语的静态分析,就话语的语篇动态分析有赖于以后的研究中继续探讨。

参考文献:

[1]Chomsky,N.& Morris Halle.The Sound Pattern of English[M].New York: Harper & Row,1968.

[2]Gussenhoven,C.Focus,mode,and the nucleus[J].Journal of Linguistics,1983,(19):337-419.

[3]Gussenhoven,C.Sentence accents and argument structure[C]//In I.M.Roca (ed.) Thematic Structure:Its Role in Grammar.Berlin,NewYork:Foris,1992:79-106.

[4]Hirschberg,J.Pitch accent in context:Predicting intonational prominence from text[J].Artificial Intelligence,1993,(63):305-340.

[5]Truckenbrodt,H.Phrasal stress[C]//In K.Brown (ed.).The Encyclopedia of Languages and Linguistics(Vol.9,2nd edn.).Oxford:Elsevier,2006:572-579.

[6]Perlmutter,D.Impersonal passives and the unaccusative hypothesis[C]//Proceedings of the fourth.annual meeting of the Berkeley Linguistic Society.Berkeley:University of California.1978:157-189.

[7]Burzio,L.Italian Syntax:A Government-Binding Approach[M].Dordrecht: Reidel,1986.

[8]Levin,B.,and M.Rappaport Hovav·Unaccusativity:At the Syntax-Lexical Semantic Interface[M].Cambridge,MA:MIT Press,1995.

[9]赵彦春.Burzio 内论元说证伪[J].现代外语,2001,(2):133-142.

[10]顾阳.关于存现结构的理论探讨[J].现代外语,1997,(3):14-25.

[11]潘海华,韩景泉.虚词there的句法地位及相关理论问题[J].当代语言学,2006,(1):17-35.

[12]韩景泉.英汉语存现句的生成语法研究[J].现代外语,2001,(2):143-158.

[13]唐玉柱.存现动词的双内论元假设[J].广东外语外贸大学学报,2005,(3):5-9.

[14]Hanny,M.English Existentials in Functional Grammar[M].Dordrecht, Holland:Foris Publications,1985.

[15]Dik,S.C.The Theory of Functional Grammar[M].Berlin,New York:Mouton de Gruyter,1997.

[16]顾阳.论元结构理论介绍[J].国外语言学,1994,(1):1-11.

[17]von Stechow,Arnim.Focusing and Backgrounding Operators.In W.Abraham(ed.)Discourse Particles[M].Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,1991:37-84.

[18]陈虎.自然语言的重音分布及其予以解释—西方研究综述[J].现代外语,2003,(1):94-102.

[19]Selkirk,E.Sentence Prosody: Intonation,stress,and phrasing[C]//In J.Goldsmith(ed.)Handbook of Phonological Theory.London:Blackwell,1995:550-569.

[20]Chomsky,N.Deep structure,surface structure and semantic interpretation[C]//In D Steinberg and L.Jakobovits,(eds.),Semantics:An Interdisciplinary Reader in Philosophy:Linguistics and Psychology.Cambridge:Cambridge University Press,1971.

[21]Belletti,Adriana.The case of unaccusatives[J].Linguistic Inquiry,1988,(19):1-34.

责任编辑:刘玉邦

Hypothesis of the Internal and External

Argument Based on Percolation of English Accent

YUAN Li

(English Department of Sichuan for Nationalities, Kangding Sichuan626001, China)

Abstract:The important issues of existential verbs which focused on the unaccusative verbs, the formation of argument, the expletive ‘there’ , the explanation of the Case assignment of the postverbal NP etc. have drawn the linguists’ and scholars’ attention. Whether the predicate verb in the existential Construction is unaccusative in nature formed two different argument hypothesis, i.e. internal argument hypothesis and external argument hypothesis, which is contradictory in thematic role and relationship between the verb and the postverbal NP, but reasonable to some extent. No one come to conclusion definitely that two hypotheses are not true or one of them is true through further study. Accent, which is the phonetic symbol of focus of discourse, can affect the meaning of discourse. Meanwhile, some words and phrases in the sentence come to the focus and are stressed based on the principles of percolation of English accent, which refer to the principles of internal argument and external argument projection in the focus domains. This paper will try to analyze the deep and surface structure of existential verb and NP and provide the way to prove whether two hypotheses is reasonable and practical.

Key words:existential verbs; argument; internal argument hypothesis;external argument hypothesis;accent percolation

中图分类号:H14

文献标志码:A

文章编号:1672-0539(2015)03-0103-06

作者简介:袁利(1974-),女,四川绵竹人,副教授,硕士, 研究方向:语言学及应用语言学。

收稿日期:2014-10-05

DOI:10.3969/j.issn.1672-0539.2015.03.020