“翘足而待”“翘首以待”源流考

2015-02-15凌英

凌 英

(上海师范大学 人文与传播学院, 上海200235)

《史记》中出现的“翘足而待”一直活跃在古代文献中,《汉语大词典》释为“一举足的时间内即可等到。言极短之时。”然在现代汉语普通话中已几乎不用了,而用“翘首以待”。这两个词之间有着怎样的源流关系,现代汉语普通话中为何只用“翘首以待”? 本文拟从词义考释切入,分析其源流演变,以理清二者的关系,并从中管窥汉语词语更替的影响因素。

一、“翘足而待”考

“翘”有高举义。《说文·羽部》:“翘,尾长毛也。”段玉裁注:“尾长毛必高举,故凡高举曰翘。”《说文·足部》:“足,人之足也,在下。”那么“翘足”的具体姿势是怎样,与这些姿势相关的引申义又有哪些呢?

“翘足”①有三个义项:1.抬起脚,引申为“形容时间短暂”。如《庄子·马蹄》:“龁草饮水,翘足而陆,此马之真性也。”[1]唐杜荀鹤《题江山寺》:“沙鸟多翘足,岩僧半露肩。”[2]抬起脚的时间不会很长,用来形容时间短。如唐陆贽《奉天奏李建徽杨惠元两节度兵马状》:“强者恶积而后亡,弱者势危而先覆,覆亡之祸,翘足可期。”[3]

2.踮起脚,含有“盼望仰慕之切”义。见于中古到近代文献,如汉陈琳《檄吴将校部曲文》:“是以立功之士,莫不翘足引领,望风响应。”[4]唐释道世《法苑珠林·发愿》:“若翘足举望,则见城中宝树华盖,若平立即无所见也。”[5]明申时行《答徐华阳巡抚》:“执馘告捷,侧耳翘足而望之。”[6]

3.跛脚。《汉语方言大词典》中“翘足”在吴语里还有“跛脚”义。

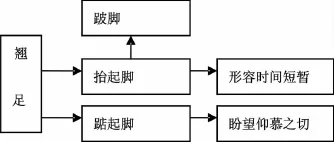

为方便理解,下用表格推演“翘足”的义项分析过程。

图1 “翘足”义项推演过程

由“翘足”的义项可推出“翘足而待”的两个义项。“翘足”有“形容时间短暂”义,“翘足而待”便有“一举足的时间内即可等到。言极短之时”。《史记·高祖本纪》:“大臣内叛,诸侯外反,亡可翘足而待也。”[7]《大唐新语·知微》:“玄龄密告彦谦曰:‘隋帝盗有天下,不为后嗣长计,混淆嫡庶,使相倾夺。今虽清平,其亡可翘足而待。’”[8]清陈澹然《权制·军势述·外藩》:“太宗神武,东征必结纳,而后南向,其国负山带海,屹然为东道枢机,得一中主,可以争雄海表,而其主昏弱不能自强,亡可翘足而待。”[9]

另外,“翘足”有“盼望仰慕之切”义,可引出“翘足而待”的踮起脚期盼地等待义。此义初见于宋代,文莹《湘山野录》卷上《日本国忽梯航称贡》:“时张尚为小官,醉饮于樊楼,遣人遍京城寻之不得,而夷人在门合门翘足而待,又中人三促之,紫微大窘。”[10]《宋史·高登》:“践阼之始, 兵革扰攘,朝廷政事一切未暇,人人翘足以待事息而睹惟新之政。”[11]清张云章《与方灵皋》:“观吾友之所以事两尊人者,无力之不竭;所欲报之两尊人者,何心之不尽。今日移孝作忠四字,吾将翘足而待之。”[12]

“翘足而待”与“跷足而待”可以通用。《玉篇·足部》:“跷,举足。”《说文·足部》:“跷,举足行高也。”段玉裁注:“晋灼注《汉书·高帝纪》作‘小高’。玄应引文颖曰:‘跷,犹翘也。’又引《三苍解诂》云:‘跷,举足也。’”《汉语大词典》:“跷足而待,踮起脚跟等待。形容短时间内便能见到事情的结果。”语出《汉书·高帝纪》:“大臣内畔,诸将外反,亡可跷足待也。”[13]而同一事迹也出现在《史记·高祖本纪》:“大臣内叛,诸侯外反,亡可翘足而待也。”[7]另连词“而”或作“以”、“可”,故“翘足而待”又有异形“翘足以待”、“翘足可待”。

所以,“翘足而待”有两个义项:1.一举足的时间内即可等到。言极短之时。2.踮起脚期盼地等待。《汉语大词典》可以补第二个义项。

二、“翘首以待”考

现代汉语普通话常用的“翘首以待”,《汉语大词典》未收。《汉语大词典》中“翘首”释为“抬头而望。多以喻盼望或思念之殷切”。初见于三国时期魏阮籍 《奏记诣太尉蒋济》:“英豪翘首, 俊贤抗足。”[14]《晋书·刘琨传》:“温峤前后表称:‘姨弟刘群, 内弟崔悦、卢谌等, 皆在末波中, 翘首南望……’”[15]清蒲松龄《聊斋志异·耿十八》:“翘首一望,则门闾庭院,宛在目前。”[16]

由于“翘首”有盼望期许义,“翘首以待”便有了“抬起头期待地等着”义,其中的连词“以”或作“而”。“翘首以待”最早出现在宋代,如宋石介《上范中丞书》:“以相国中丞同德协心, 左右我圣天子,天下太平,可延颈翘首而待也。”[17]明叶向高《催点阁臣》:“伏蒙圣恩,令吏部会推阁臣,业于二十二日推上,中外人情翘首以待点用,而臣之焦思仰望又不待言。”[18]清王夫之《宋论·真宗》:“伊、吕之能无嫌于此者,其道大,其时危,沟中之民,翘首以待其浣涤,故莘野、渭滨,非为卷娄集羶之地。”[19]现当代的例子很多,则不赘述。

所以,“翘首以待”应释为:抬起头期待地等着,泛指期盼地等待。《汉语大词典》可以补录。

三、“翘首以待”替换“翘足而待”的原因

“翘足而待”和“翘首以待”出现、发展的时代及文献中的用例数均从表1可以分析得出。

从文献资料中我们可以看到“翘足而待”比“翘首以待”出现得更早,用例更多。“翘首以待”在古代文献中用例不多。“翘足而待”与“翘首以待”没有在同一文献中出现的情况, 但在宋代以后,“翘足而待”与“翘首以待”并行,直到现代,普通话中不见“翘足而待”了,而用“翘首以待”,表明替换已经完成。

弄清了“翘足而待”和“翘首以待”的义项及发展情况,可以将二者的义项进行对照。

表1 “翘足而待”和“翘首以待”用例数的对比

表2 “翘足而待”和“翘首以待”义项的对比

由此可知,“翘足而待”和“翘首以待”的义项有相近之处,“翘足而待”在汉代至宋代均表时间极短义, 宋代开始有期盼地等待义; 宋代还出现“翘首以待”有期盼地等待义。“翘足而待”“翘首以待”二者间的构词原理、形式极其相似,无论是踮脚还是抬头, 都能表现人们满含期待的样子,而“首”“足”连用以描绘人踮脚抬头貌,亦有盼望、仰慕等义。如《旧唐书·褚遂良》:“自当春诵夏弦,亲近师傅,体人间之庶事,适君臣之大道,使翘足延首,皆聆善声。”[20]《续资治通鉴长编·仁宗嘉祐八年》:“今四方之人,翘足引首,倾耳注目,愿观新政者,累月于兹,而未御正殿以见群臣。”[21]明方希古《乐毅》:“故拔一城,取一国,他国之民惟恐其来之不速,翘足举首而望之,此其为王者之师也。”[22]

“翘足而待”和“翘首以待”如此的形近义似给替换提供了前提条件。可是,为什么“翘足而待”在现代汉语口语中消失, 而人们最终选择“翘首以待”用来表示期待盼望之切呢?

1.“翘首以待”表义更加形象。由于使人体本身拉长而看得更远,以更早看到事情结果的方式,无外乎踮脚、抬头两种方式,这两种方式连用或单用其一皆可。人们便根据类推的方式由“翘足而待”造出“翘首以待”这个词,词义上也自然有所联系,但是由于和“眼睛”直接相关的是头部,人们从感官上就会觉得“翘首”比“翘足”更为直接,感受更为强烈,能更形象而直接地表达意义。

2.“翘首以待”表义更加清晰。“翘首”的动作指向相对明确,使得“翘首以待”的意思单一、清晰。“翘足”有三个义项,负担过重。此外,“足”在现代汉语口语中已很少使用,多用“脚”,人们会自然地将“翘脚”的意思与“翘足”相联系,而“翘脚”的姿势多样,如翘二郎腿,向前、向后伸直或弯曲地抬起脚等, 而这些姿势的不同直接影响“翘足而待”的意思,使其指义不够明确。故在表期盼地等待义上“翘首以待”更加清晰。

3.文化心理因素。这是文化、民俗心理的体现。由于人们将“翘脚”的意思与“翘足”相联系,方言中“翘足”和“翘脚”的意思也会影响人们对“翘足而待”的印象。“翘脚”在《汉语方言大词典》中有“跛子”义,这出现在吴语中,如江苏吴江盛泽、吴江黎里都有此说法;还有“所痛恨的人死了(贬)”义,这出现在西南官话中,如云南弥勒就有这一用法,武汉官话也用“翘脚”形容人死了。由于人们在生活中常常避开这类词, 防止它的贬义对人们造成伤害,让人们开始慎用“翘足”“翘脚”。

综上所述,“翘足而待”有两个义项:1.一举足的时间内即可等到。言极短之时。2.踮起脚期盼地等待。“翘首以待”:抬起头期待地等着,泛指期盼地等待。由于表义形象、清晰及文化心理因素等方面的原因,“翘首以待”承接了“翘足而待”的部分义项并完成了替换, 现代汉语口语中几乎不出现“翘足而待”了,多用“翘首以待”。

注释:

① 《汉语大词典》中“翘足”解释为:1.举足。形容时间短暂。2.形容盼望仰慕之切。

[1] [民国]刘文典.庄子补正[M].上海:商务印书馆,1947(民国三十六年).

[2] [唐]杜荀鹤.杜荀鹤文集[M].上海:上海古籍出版社影印,1980.

[3] [唐]陆贽.陆宣公奏议[M].台北:台湾商务印书馆,1972:27.

[4] [梁]萧统.六臣注文选[M]//四部丛刊初编:第312 册.上海:商务印书馆,1926:22.

[5] [唐]释道世.法苑珠林[M].上海:上海涵芬楼影印,1929.

[6] [明]申时行.纶扉简牍[M]//四库禁毁书丛刊:集部第161 册.北京:北京出版社,1997:157.

[7] [汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959:392.

[8] [唐]刘肃.大唐新语[M].北京:中华书局,1984:110.

[9] [清]陈澹然.权制[M].长沙徐崇立刻本,1900(清光绪二十六年).

[10] [宋]文莹.湘山野录[M].北京:中华书局,1984:6.

[11] [元]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977:12129.

[12] [清]张云章.朴村文集[M]//四库禁毁书丛刊:集部第167 册.北京:北京出版社,1997:637.

[13] [汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:80.

[14] [魏]阮籍.阮籍集[M].上海:上海古籍出版社,1978:51.

[15] [唐]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,1974:1691.

[16] [清]蒲松齡.铸雪斋抄本聊斋志异[M].上海:上海人民出版社影印,1974.

[17] [宋]石介.徂徕石先生全集[M]//北京图书馆古籍珍本丛刊:集部第85 册.北京:书目文献出版社,1998:707.

[18] [明]叶向高.纶扉奏草[M]//续修四库全书:史部第482册.上海:上海古籍出版社,2001:194.

[19] [清]王夫之.宋论[M].北京:中华书局,1964:69.

[20] [后晋]刘昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:2737.

[21] [宋]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,1979:4816.

[22] [明]程敏政.明文衡[M]//文渊阁四库全书:第1373 册.上海:上海古籍出版社,1987-1989:633.