发展不均衡与政府责任:农村社会养老保障制度的实证评估

2015-02-03郑军龙俊桃

郑军+龙俊桃

摘 要:基于区域经济发展失衡理论,从农村社会养老保障发展不均衡与政府责任之间内在关联的视角,重点考察了各地区农村社会养老制度提供保障的理论水平和现实差异,并得到以下结论:由于政府主观层面的原因,地方政府在农村社会养老保障制度中承担责任的实际水平与无差异偏好下的理论水平之间有较大差异。

关键词: 农村社会养老保障制度;政府责任;区域差异;实证评估

中图分类号:F840.0 文献标识码: A 文章编号:1003-7217(2015)01-0034-05

一、引言

2009~2011年,我国新型农村社会养老保险(简称“新农保”)的制度建设已初见成效。截至2011年底,我国农村居民参保人数增加到32644万人,其中有约9000万人已经超过了60周岁,开始领取养老金,“新农保”制度为此共支出养老金588亿元①。短短两年,“新农保”制度取得了迅猛的发展。尽管“新农保”政策的施行促使各地区的农村养老保障事业发展速度明显加快,然而该制度在实际运行过程中,仍然存在着诸如制度保障能力不强,区域间以及区域内部制度发展不均衡等问题。

国家要切实解决好“三农问题”,首要任务就是要保证全国农村人口都能够老有所养,老有所依。而国家或政府在履行这项职能时,关键是要明确政府责任,才能保证我国农村社会养老保障事业的可持续发展。然而,各级政府在承担责任过程中还存在以下问题:(1)没有充分考虑到地区之间的差异,政策的制定存在着一刀切的现象;(2)中央财政转移支付制度仍需完善,各级政府的事权与财权财力不相匹配;(3)没有提出一个合理的标准来规范政府应承担责任的大小。为此,本文在相关文献回顾的基础上,对我国农村社会养老保障发展失衡中政府责任的相关理论进行了梳理,并着重对政府责任的理论水平与现实差异进行了实证评估分析。

二、文献综述

(一)区域差异背景下农村社会养老保障制度的改革与创新

作为一个地大物博的国家,我国各地区经济发展水平不一致,农民的收入水平呈现较大差距,其养老需求也明显不同。对于建立怎样的养老保险制度,学者们基本上达成一致意见,认为应分区域分层次建立不同的农村养老保险制度。李迎生(2002)针对我国区域经济发展不均衡,认为经济发达地区可以尝试社会养老保障制度改革,并为其他地区提供借鉴经验。[1]武深树(2003)指出我国农村社会养老保障的制度建设,应根据不同区域、不同群体,实行差异化政策,建立农村社会养老非均衡保障制度。[2]邓大松,李琳(2008)则进一步提出,应针对我国不同群体的农村社会养老保障制度差异,设计出相应的转换机制,保证农民在不同群体身份的自由转换,增加其参保的自主选择权。[3]

(二)区域差异背景下农村社会养老保障模式的选择与构建

关于农村社会养老保障的制度模式,现有成果较为丰富,主要有以下三种观点:其一,依据我国不同地区不同的经济发展水平进行分类构建,强调农村社会养老保障制度建设实行分类分层的差异化建设思路的合理性,如要求优先保障城镇化进程中的失地农民和已经实行计划生育的农村夫妇[4],以多元化为起点,因地制宜、突出重点、分类管理、逐级推进[5],不同区域,采用不同的模式[6]。其二,我国可以建立一个“三管齐下”的农村社会养老保障体系,根据不同地区的经济发展水平差异,实行不同的制度模式,并重点解决资金来源问题[7]。其三,“实物换保障”,即改革现有的缴费方式,将农民拥有的土地、农产品或股权等实物在折算后抵充保费,如被征地农民与老年农民可以实现“土地换保障”,而年轻农民可以实行“产品换保障”的方案等[8]。

(三)区域差异背景下农村社会养老保障制度中政府责任的研究

对于政府在农村社会养老保障制度承担责任的具体内容,学者们均认为主要包括制度设计、财政支持、组织实施、制度监管等。但是由于各地区的区域差异明显,各地方政府应承担的责任也有所不同。即不同区域和不同时期,政府承担责任应有所不同,特别是政府责任的重点和功能应表现出较大差异[9]。另外,考虑到地方经济与各级财政责任的差异性,应突出财政补贴的激励和引导作用[11],并建立中央政府对地方政府的社会保障转移支付制度[10]。特别是针对中西部经济欠发达地区,政府要加大财政资金的投入,以保证和推动这些地区农村养老保障体系的制度建设[12]。

财经理论与实践(双月刊)2015年第1期2015年第1期(总第193期)郑 军,龙俊桃:发展不均衡与政府责任:农村社会养老保障制度的实证评估

综上所述,尽管理论界对我国农村养老保障制度发展的地区差异和政府责任关系进行了大量研究,已经取得了丰硕的研究成果,然而,这些研究更注重考察农村社会养老保障制度的模式选择,以适应各地方经济的区域差异,并没有提出一个有效的评价标准来规范政府应承担多少责任。为此,本文基于区域经济发展失衡理论,实证考察了政府承担财政责任的水平对农村社会养老保障制度的保障程度的影响水平,并提出了政府承担责任的理论标准和相关政策建议。

三、相关理论界定

(一)区域经济发展失衡理论

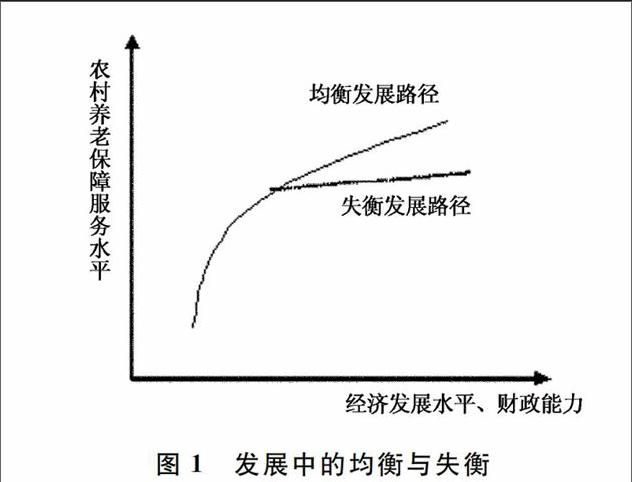

改革开放以来,我国东中西之间的地区差距在急剧拉大,经济由西向东呈梯形发展。相对于经济的快速发展,社会发展较为缓慢与滞后。虽然我国经济社会在快速发展,政府财政收入也在不断增加,然而,我国农村社会养老保障制度并没有在全国范围内实现应保尽保。由此,考察该制度的区域发展失衡时,应注意:其一,经济发展水平与政府财政收入能力;其二,农村养老保障制度的服务水平。如图1中,分别用实线和虚线表示社会经济发展的均衡路径(即农村社会养老保障服务水平与经济发展呈相对稳定的正相关关系),与社会经济发展的失衡路径(经济的快速发展并没有带来农村社会养老保障服务水平的同步提高)。[13]

图1 发展中的均衡与失衡

对制度失衡中政府履行责任的程度进而进行深度考察,可以分为两种:其一是责任型失衡,即政府提供的农村社会养老保障服务水平与政府的财力不相符合,即政府由于主观原因使得农村社会养老保障服务供给的实际水平小于理论水平。其二是发展阶段型失衡,即限于发展水平提供的财政收入,政府提供的财政资金数额无法满足农村老人的养老需求。这种失衡政府不存在主观失责的原因。[14]显然,针对区域失衡的原因差异进行深入分析,应采取不同的解决办法。

(二)政府间转移支付理论

政府间的财政转移支付通常是指一个国家、地区的各级政府在现有的财税收入、事权和职责框架体系内部的一种财政资金进行转移的制度。转移方式包括上下级的纵向转移与同级之间(部门之间、地区之间等)的横向转移。我国财政转移支付的本质是一种财政补助,即中央政府“加强国家凝聚力”,并对各地域的“利益外溢”进行补偿,主要表现为“抽肥补瘦”,体现国家的宏观经济财政政策。[14]

财政转移支付的相关理论表明,政府之间进行转移支付有如下特点:其一,公共物品的外部性。各地提供的公共服务水平也使本辖区以外居民受益,如铁路;其二,各级财政收支的不均衡。即各地方财政往往收入有限,需要上级财政通过转移支付帮助其实现收支平衡。其三,公共服务的公平性。政府只有通过相互之间的转移支付,弥补各地的财力差异,才能保障经济欠发达地区居民也能享有同等的公共服务,如农村社会养老保障制度服务。

四、农村社会养老保障制度发展失衡的实证分析

(一)变量选取

本文认为制约农村养老保障制度服务水平主要有以下四个因素:(1)同期的经济社会发展水平;(2)政府财政收入能力;(3)政府加大制度投入的意愿,具体表现为政府主观上愿意将财政资金投入农村社会养老保障制度的程度;(4)农村社会养老保障制度提供服务的效率。上述因素中经济发展水平和政府财政收入能力是客观变量,它们共同决定了政府确保该制度提供服务水平的能力。然而,政府意愿与服务效率应为主观变量,存在政府责任缺失的可能性。因此,判断农村社会养老保障制度发展失衡中政府是否存在失职,考察政府主观因素对农村社会养老保障服务的影响可以作为判断依据。

由于本文研究的问题是政府责任缺失是否是我国农村社会养老保障制度发展区域失衡的重要原因,如是,这种影响程度又有多大。为此,本文在充分利用各省相关数据基础上,考察了政府在经济发展水平和财政收入的双重限制下,能够保证制度服务水平的一般规律(理论数据),从而勾勒出一条如图1中所描述的均衡发展路径作为参照系,然后再比较各地区的实际水平与理论数据之间的差距,从而判断政府是否存在主观责任缺失。

(二)数据来源和模型构建

本文中数据均来自2011和2012年中国统计年鉴。在变量选取方面,本文以社会保障和就业支出占GDP的比值,Y代表各地农村社会养老保障制度提供的保障水平,以农村人均纯收入X1代表地区经济发展水平,以各地方政府财政收入与当地GDP的比值代表当地政府财政收入能力。一般而言,各地农村社会养老保障制度提供的保障水平增速相比当地的经济社会发展速度要缓慢些。因此,两者不能呈线性关系。为此,本文将农村人均收入X1进行适当变换,取其对数值,并设定回归模型为:

Y=β0+β1Ln(X1)+β2X2+ε。

本文假定政府支出意愿与制度效率等主观变量与各地经济水平和财政收入能力等客观因素之间是相互独立的,据此假定模型中并没有引入政府主观方面的意愿和制度效率,因此这些主观变量对制度提供服务水平的影响表现在残差项ε里。最后,通过加权最小二乘法的变换,得到经验模型如下:

Y=21.93-2.488Ln(X1)+0.2112X2

(21.54) (-19.88) (16.12)

R2=0.9941 F=219.7052 D.W.=1.653

显然,模型设定中各变量值均通过了显著性检验,整个模型设计较为合理,拟合度较高,达到了0.994。这些数据说明,当各地政府对当地农村社会养老保障制度的支持意愿与制度效率基本一致的情况下,当地的经济发展水平与政府财政收入能力对该地区农村社会养老保障制度提供的保障水平产生重要影响。

(三)实证结果分析及说明

将全国31个省市地区的2010年与2011年相关数据代入计算公式,不难计算出各地方政府能够确保当地农村社会养老保障制度提供服务水平的理论值,并将其与该制度提供服务水平的实际值相比

较,最终得到我国各地农村社会养老保障制度建设中政府责任的实现程度。

从表1可以看出,自“新农保”试点在全国推广后,我国绝大多数地区农村居民的家庭人均纯收入不断增加,说明经济水平在不断增长;而各地财政收入与GDP的比值也呈同步增长趋势,这表示各地政府在确保该制度提供服务水平的能力也在相应增加。

将表格中31个省市地区的相关数据代入上述回归模型中,不难计算出各地方政府能够确保该制度提供服务水平的理论值,具体结果如表2所示。表2显示,我国大多数地区政府在确保制度提供服务水平的实际值与理论值有较大差异,这种差异是由于政府主观层面的原因所造成的。地区间的政府责任实现程度日趋完善,但也存在着较大的区域差异:东部地区的政府责任实现程度大部分要低于中西部地区。自2009年实施新农保政策以来,我国大部分地区政府责任的实现程度都在100%以上,这说明我国大多数地区政府财政责任完全履行到位了,因此这些地区的农村社会养老保障制度不存在政府责任缺失问题。但是也有部分地区的政府责任实现程度低于100%,甚至包含东部一些经济发达地区,例如江苏、广东、福建等。

五、农村社会养老保障发展失衡中政府责任缺失的简要分析 如前所述,导致我国农村社会养老保障制度发展是否失衡的主要原因在于,政府对制度投入的支出意愿积极性程度和政府管理该制度的效率水平。因此,深入探索分析影响这两个要素的关键性因素,无疑是解决和修正农村社会养老保障发展失衡的重要思路和手段。

(一)政府支出意愿缺失的原因分析

相对于政府财政能力的高速增长,我国政府财政支出的制度设计有着诸多限制,制约了政府对农村社会养老保障制度的财政投入水平。改革开放后,地方政府官员的考核指标,主要以经济绩效为主。尽管这种考核方式有助于我国经济发展取得了世所瞩目的成就,然而在一定程度上也导致了农村社会养老保障事业发展的滞后。基于这种官员考核制度,各级政府往往忽视了应该承担的农村社会养老保障服务职能。特别是1994年的分税制改革以及改革中对地方政府放权让利等政策,在利益的驱动下,各地方政府更愿意进行农村社会养老保障的投资,而不愿直接改善农村养老服务的水平。这种体制性的“投资饥渴”现象,无疑是导致我国各地农村社会养老保障制度保障水平与其投资比例失调的重要原因。

(二)政府效率低下的原因分析

农村社会养老保障制度的管理体制经常调整,资金管理效率有待提高,制约了该制度的效率水平。这种影响主要包括:其一,各地政府对当地制度建设是否投入以及投入水平如何,没有一个有效的监督机制,从而导致各地制度提供服务水平的主观差异性较大。[15]其二,农村社会养老保障制度没有建立合理有效的政府财政投入的稳定机制,各地方政府在实际投入时,往往受到诸多因素的影响,存在较大的随意性。另外,央地政府间的现行转移支付制度仍不合理,许多转移支付项目及数额的决策主观性较强,“基数法”在税收返还和体制补助等方面仍在使用,这些缺陷为各地政府为赢得中央更多转移支付在制度设计层面留下了非合作博弈的空间。[16]

六、结论与政策建议

(一)结论

由于我国中央和地方政府独特的财政分权制度,与各地众多的财政支出项目相比,地方政府的财政收入能力十分有限。因此,如何吸引竞争流动性强的外资,加快地方的经济社会的发展速度,调整有限的财政支出项目,无疑是各地政府的重要手段之一,这往往导致经济欠发达地区政府被迫减少了对当地包括农村养老在内的公共服务制度的财政投入,这无疑是我国农村养老保障制度地区发展失衡的重要原因之一。

在财政资源有限的条件下,中西部地区政府官员在地方建设的“最优决策”是调整政府财政资金投入的项目,为其升迁提供政绩,即增加见效快、周期短的基础设施建设,减少那些见效慢、周期长的公共服务项目的资金投入力度,如农村社会养老保障制度。同时,在人才竞争方面,经济欠发达地区与发达地区相比总是处于弱势地位,这些地区呼吁机制的不完善,使得地方政府对于满足辖区居民农村社会养老保障服务的需求更加忽视。源于地方政府支出偏好的空间差异性,才从主观的层面上导致了基本农村社会养老保障服务供给水平的区域差距。

(二)政策建议

综上所述,要解决农村社会养老保障制度的区域发展失衡问题,应该加快建立科学合理的农村养老保障制度的财政投入体制,促使各地方政府从执政理念上从单纯追求经济增长,转变为注重服务保障、关注民生。具体而言,可以从地方政府的考核体制入手,逐步改变政府对农村养老等公共服务的投入意愿不足和制度管理效率有待提高的状况。具体做法主要有以下四个方面:其一,将关注民生引入地方政府政绩考核体系,从主观意识上增强各地政府对农村社会养老保障制度财政投入的意愿,逐步落实政府在制度建设中的财政责任。其二,采取财税优惠等工具刺激民间消费,减轻体制性的消费压力,逐步调整并改善农村社会养老保障支出的结构,帮助各地政府对农村社会养老保障制度财政资金投入的压力有所降低。其三,加快建立科学合理的农村社会养老保障制度的财政体制,建立中央和地方各级政府财政投入的稳定机制。其四,进一步加大地方政府绩效考核的改革力度,将农村社会养老保障服务水平等公共投入,逐步纳入地方政府绩效考核的指标体系范围,从制度设计层面,规避政府责任缺失的风险[17]。

注释:

①数据来源于《中国统计年鉴2012》。

参考文献:

[1]李迎生.区域经济发展不平衡与农村养老保障制度的改革[J].宁夏社会科学,2002,(1):57-61.

[2]武深树.构建非均衡的农村养老保障制度[J].改革,2003,(1):110-116.

[3]邓大松,李琳.中国农村耕地农民养老保险制度的路径选择[J].经济与管理,2008,(9):71-76.

[4]郑功成.专家把脉未来就业和社保[J].劳动保障通讯,2002,(3):12-22.

[5]卢华东.建构多元化农村养老保障体系[J].统计与决策,2005,(7):59-61.

[6]郝金磊.区域差异背景下农村养老模式的构建[J].广西社会科学,2012,(12):100-104.

[7]杨翠迎.中国农村养老保障何去何从——对农村养老保障的现状与问题的思考[J].商业研究,2005,(8):167-169.

[8]卢海元.实物换保障:农村社会养老保险制度的创新之路[J].湖湘论坛,2003,(1):46-48.

[9]马雁军,孙亚忠.农村社会基本养老保障的农村养老保障产品属性与政府责任[J].经济经纬,2007,(6):111-114.

[10]柯卉兵.中国社会保障财政支出的地区差异问题分析[J].农村养老保障管理学报,2009,(1):55-63.

[11]毕红霞,薛兴利.财政支持农村社保的差异性及其有限责任[J].财政金融,2011,(2):41-48.

[12]曹信邦,刘晴晴.农村社会养老保险的政府财政支持能力分析[J].中国人口资源与环境,2011,(10):129-137.

[13]吕炜,王伟同.发展失衡、农村养老保障服务与政府责任—基于政府偏好和政府效率视角的分析[J].中国社会科学,2008,(4):52-64.

[14]官永彬.财政分权体制下的区域基本农村养老保障服务差距研究[D].西南财经大学,2011:1-168.

[15]潘明清,高文亮等.我国城镇化对居民消费影响效应的检验与分析[J],宏观经济研究.2014,(1):118-125.

[16]赵佳佳,朱黎.农村养老保障服务区域差距及影响因素分析[J].吉林工商学院学报,2008,(3):39-44.

[17]杨立雄.建立健全贫困线制度,切实保障低收入群体的基本生活[J].湖湘论坛,2012,(4):8-10.

Uneven Development and Government Responsibility:

Empirical Evaluation of Rural Social Endowment Security System

ZHENG Jun 1,LONG Juntao2

(1. School of Finance, Anhui University of Finance and Economics, Bengbu, Anhui 233030,China;

2. Chengdu Branch of The People's Bank of China,Chengdu, Sichuan 611130,China)

Abstract:Based on the theory of uneven area economic development,this paper empirically analyses the theoretical and practical difference about service levels of rural social oldage security system in various areas from the aspect of the relationship between the imbalance of development of rural social oldage security system and government responsibility. The research result has discovered the following: there is a large gap between actual supply and theoretical supply in the indifference preference of rural social oldage security system public service due to subjective reasons of local government. At last, the paper offers policy advices on how to improve government responsibility in rural social oldage security system in the context of regional differences.

Key words:Rural social oldage security system; Government responsibility; Regional differences; Evaluation