基于TRIZ理论的建筑技术创新团队认知过程模型研究1

2015-01-24丁志坤韩卫梅江双龙

丁志坤,韩卫梅,江双龙,李 婷

在经济全球化的大背景下,各行业技术创新越来越多的依靠创新理论指导,例如TRIZ理论,并以创新团队的形式,利用团队成员之间的合作来加快技术创新的研发过程,提高竞争力[1]。因此,揭示团队技术创新认知过程的潜在规律对减少创新的时间和经济成本,有效提高技术创新的成功率和质量,制定科学的管理对策具有十分重要的意义。

近年来,建筑业技术创新成果增长迅速。据不完全统计,建筑业专利数量从2009年的18 878项增加到2011年的36 054项,增长将近两倍。这体现出建筑业对技术创新的潜在需求,但针对建筑业技术创新团队的相关研究成果却鲜有见到,这无疑阻碍了行业技术创新步伐的进一步提高。另外,TRIZ理论所包含的发明创造原理可以针对不同行业的技术问题,有效启发技术人员进行创新,得到国内外不同行业的广泛应用,但该理论在建筑业技术创新中的作用机理仍有待研究。

考虑以上不足,本研究基于实验方法,探索团队利用TRIZ理论进行建筑业技术创新的认知过程理论模型,以揭示技术创新团队的认知规律。

一、TRIZ理论

TRIZ是俄文“发明问题解决理论”首字母缩写。TRIZ是由Altshuller创立的发明问题解决理论,他从各个领域中筛选出符合要求的250万份发明专利,从中归纳总结出解决发明问题的基本方法,从而帮助技术人员获得发明所需要的最有效的解决方案。TRIZ理论包括发明原理、进化趋势和科学效应三大理论体系。其中发明原理体系主要有 39个工程矛盾参数、40个发明原理以及矛盾矩阵表组成。Altshuller在专利中寻找并总结提炼出工程领域常用的表述系统性能的 39个工程通用参数。在问题的定义、分析过程中,选择相应的工程参数来表述问题的性能,这样就可以将具体的问题用 TRIZ的通用语言表述出来。40个发明原理是 Altshuller通过对大量专利的研究、分析、总结,提炼出具有普遍用途的发明原理。TRIZ理论指出,发明问题的关键是解决矛盾,创新解决的过程就是克服矛盾的过程,方案设计中只有不断的发现并解决矛盾,才能推动技术向理想化方向前进。通过对专利的分析、比较、统计,Altshuller归纳出当39个工程参数中任意2个参数产生矛盾也即改善一个参数会导致另外一个参数恶化时,化解该矛盾的发明原理,形成矛盾矩阵。除此之外,基于对大量专利的分析,Altshuller注意到技术系统进化都遵循一些普遍的模式,从而提出了技术系统进化趋势;Altshuller还提出一个来自不同领域科学技术界的效应和现象知识库,工程师们指定一项功能,知识库就为他们提供实现此功能的来自不同领域的效应和现象的知识。

二、文献回顾

技术创新过程大致可分为需求分析、方案设计、技术设计和详细设计等阶段,由于方案设计不确定性因素多,设计的可塑性和自由度大,创造力要求高,从而成为技术创新的核心阶段,如何在方案设计阶段激发设计者的创造力已成为国内外的研究热点。关于该阶段认知过程方面的研究,刘小莹等指出概念设计过程包括分析、产生、组成、评价四个阶段[2]。Dorst提出设计过程的构建设计目标、建立问题解决框架、寻找方案、方案突显四步设计思维模型[3]。这些学者提出的方案设计过程总体上可分为分析、选择问题解决策略和形成方案四个阶段。孙兆洋等提出了设计思考过程的聚焦、分析、产生、交流、评价和综合六种设计思考过程片段模式[4],其中交流模式强调了设计者与外部设计环境的交互作用。Nigel Cross分析了创新团队设计过程中顿悟出现的认知机制,主要包括联合、突变、类比、第一原则等认知行为[5]。以上研究从设计者进行技术创新的认知过程及认知特点出发,建立了技术创新认知过程的进程模型,有助于计划、预测和控制技术创新活动,但在建筑行业关于技术创新认知过程的研究还没有见到。

目前,建筑业应用TRIZ理论的实证研究已经展开,Cheng、丁志坤等根据TRIZ理论对建筑专利进行了系统分析,发现TRIZ理论可以应用于建筑模板技术创新[6-7]。Yu等基于TRIZ提出一种用于提升建筑业技术创新能力的系统性技术创新方法[8],以上研究证明了TRIZ在建筑业技术创新中的适用性,但对TRIZ理论应用的认知机理尚未有实证研究成果。近年来,有学者提出了一套比较完整的研究创新思维过程的实证研究方法,比如刘小莹等指出利用实验方法对创新过程的认知行为进行探索,可以窥视设计者创新设计过程的内在思维状态,从而获得创新设计的认知活动信息[2,9]。而我国在建筑业技术创新方面的实证研究比较匮乏,通过实验方法可以克服以往研究中的不足。因此,本文基于实验方法收集数据,利用扎根理论作指导分析数据,建立建筑业创新团队背景下,团队成员利用 TRIZ理论,合作进行技术创新的认知过程模型。

三、实验研究方法

1.实验方案设计

实验方案设计主要包括实验问题的选择、实验对象的选取及实验器材的准备。本文实验问题是从广东省专利服务系统[10]建筑模板类专利中选取,并根据专利说明书提炼出对于被试难度适中且容易展开思路进行分析的专利问题。实验对象的选取采用目的性随机抽样,从深圳大学在校土木工程专业大三学生中随机抽取具有TRIZ理论基础的被试组成团队。用到的实验器材主要包括一台摄像机、一台电脑(供被试查阅完成任务时需要的信息)、TRIZ理论中的发明原理以及矛盾矩阵表等资料。为确保可重复验证实验结果,本研究进行了三组独立实验,其中每组实验由两名被试以团队形式合作完成。

2.实验实施

实验前,主试对被试进行口语报告训练,让被试适应口语化的思维方式。实验中,两名被试利用TRIZ理论,合作完成实验问题,该实验问题内容包括介绍目前施工现场用到的柱模板加固工具(简单的用钢管和对拉螺杆进行加固)即原方案,并指出该加固工具的缺陷,要求被试利用TRIZ理论在改善该工具缺陷的基础上,提出一种新的柱模板加固工具即新方案。实验过程中被试边解题边口语报告,报告内容以及被试的行为表现用摄像机记录。实验后,对被试做一个结构化的回顾采访,作为对实验过程口语报告数据的补充。

3.实验数据转录与分析

数据转录是根据摄像机记录的内容,完整、清晰的把被试的口语报告数据转录成文字,导入到数据分析软件NVIVO 8.0中,便于进行后续的实验数据分析。

数据编码并建立模型的过程是在扎根理论指导下,借助质性分析软件NVIVO 8.0对转录的文字进行分析。扎根理论方法是在系统收集资料的基础上,寻求反映所研究现象的核心概念,并通过概念之间的联系建立理论[11]。其中对资料进行逐级编码是扎根理论的核心内容,通过将NVIVO 8.0质性分析流程与扎根理论方法的一般流程相结合,可以发现三个级别的编码分别为:第一步,将原始资料编码为自由节点属于开放式编码阶段,目的在于形成初步的资料范畴;第二步,将自由节点归类到树节点属于关联式编码阶段,目的在于划分出适当的范畴,并建立范畴的连结[12];第三步,核心式编码阶段,通过不断比较节点编码的内容,建立节点之间的联系,发展成熟的概念,进而建立完整的概念框架即理论模型。

四、数据分析及结果

1.开放式编码

本阶段对口语报告数据采用逐词、逐行、逐段相结合的方法进行编码,试图描述技术创新的认知过程,编码的自由节点尽量贴近原始数据内容。这一轮分析中,采取的是一种完全开放的态度,不带任何理论框架全身心地投入到原始资料之中。在编码过程中把出现的新想法、新思维记录在与原始数据相对应的备忘录中,最后形成了面向问题背景、面向原方案、面向约束条件、面向问题目的、提取改善参数、提取恶化参数、查找发明原理、生成创新概念、生成创新概念(否,即在发明原理启发下没有生成创新概念)、评价创新概念、形成子目标、解决子目标、评价等自由节点。

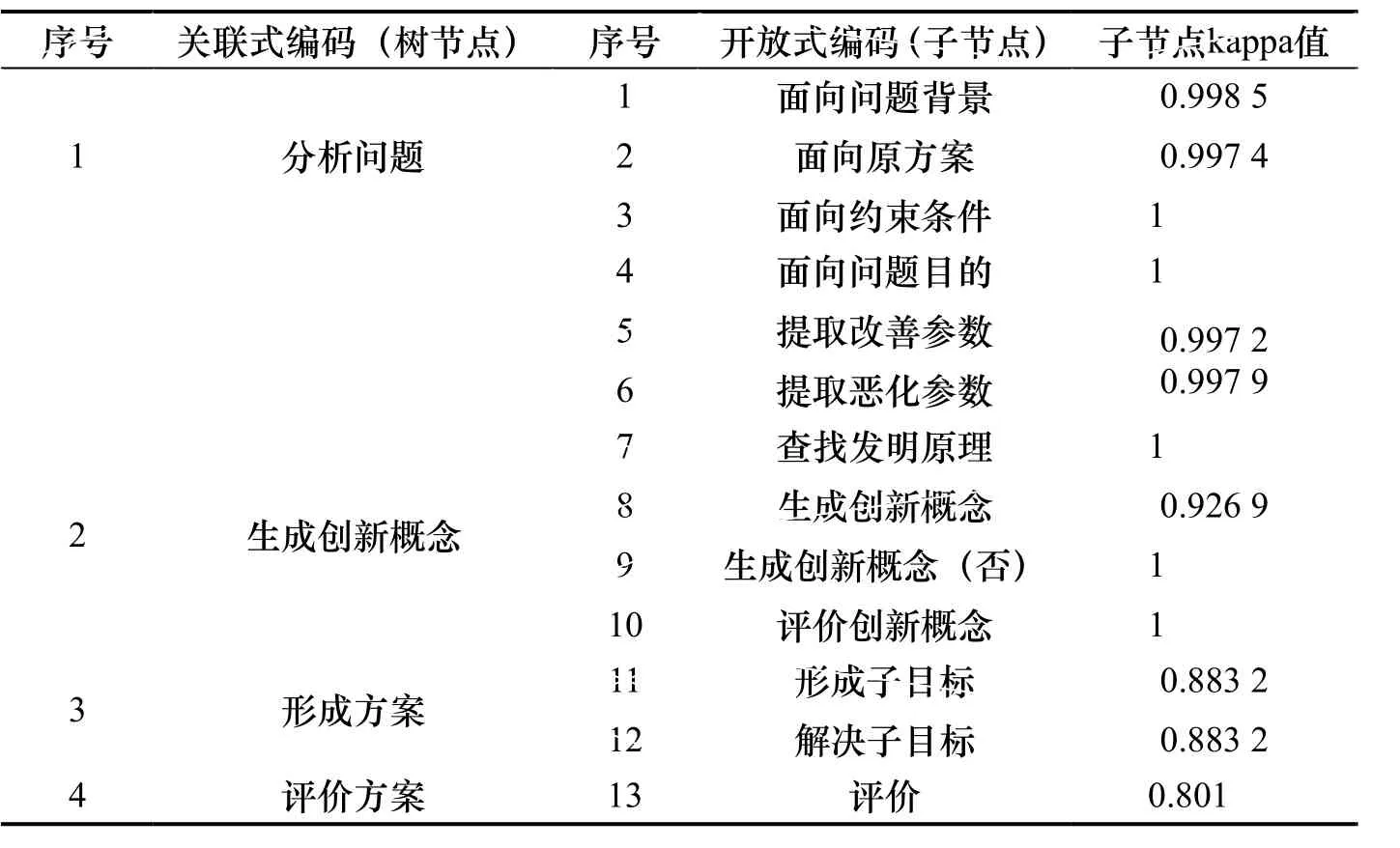

2.关联式编码

通过对照原始资料内容进行分析,从自由节点中提取出4个范畴,包括问题分析的范畴(面向问题背景、面向原方案、面向约束条件、面向问题目的、提取改善参数、提取恶化参数);生成创新概念的范畴(查找发明原理、生成创新概念、生成创新概念(否)、评价创新概念;形成方案的范畴(形成子目标、解决子目标);评价方案的范畴(评价)。每个范畴为父节点,自由节点分别成为相应范畴下的子节点。为了保证编码的信度,由一位编码员在不同的时间(相隔至少两个星期)[13]进行编码,并在NVIVO 8.0中进行重测信度分析,直到满足一致性要求。最终得出每个节点编码的一致性系数Kappa值≥0.75,如表1所示,表明已取得较满意的一致性程度[14]。

表1 开放式和关联式编码

(1)问题分析.在问题分析阶段,被试对问题背景、原方案、原方案存在的缺陷即约束条件及问题目的进行理解与分析,在TRIZ理论指导下提取改善和恶化参数。其中把原方案的缺陷或被试经过问题分析认为新方案还需加强的特性,标准化为改善参数;恶化参数的提取思路主要是被试结合问题背景认为恶化某些特性对新方案的适用性不会产生太大影响,于是允许这些特性恶化。或者被试结合对问题背景以及改善参数的分析,把新方案可能会恶化的特性作为恶化参数。以下口语报告数据表明被试对改善和恶化参数的提取思路。首先,被试把原方案的缺陷(占用体积量大)标准化为改善参数(静止物体体积):

被试 A:把原方案的缺点变成改善参数。/被试B:对呀,它的缺点的话?/被试A:体积量大。/……/被试A:然后把缺点标准化,应该对应的哪个参数?/被试B:架管的所占空间较大。/被试A:是不是静止物体的体积?/被试B:对呀。

然后,结合问题背景,被试认为恶化某些特性对新方案的适用性不会产生太大影响,从而允许这些特性恶化,并标准化为恶化参数:

被试 A:然后开始我们愿意牺牲什么?/被试B:牺牲什么?/被试A:对,反正可以重复使用,我们可以让整个系统变复杂。/被试 B:对,可以让它整个变复杂一点。/被试 A:牺牲的话也无所谓(让系统复杂一点对新方案没有影响)。/……/被试A:OK,得出了恶化参数—系统的复杂性。

(2)生成创新概念。在该阶段,被试根据提取的改善和恶化参数,查找TRIZ矛盾矩阵表,找出对应的发明原理,之后被试在内部知识环境基础和外部知识环境启发下,以改善约束条件为目的,运用创新思维生成创新概念。影响被试生成创新概念的因素包括图1中的环境因素以及创新思维方式,其中内部环境包括被试对问题的表征以及被试本身的知识结构。外部环境对被试主要起到一个启发的作用,包括发明原理、团队成员之间的提示以及原方案。在该阶段主要激发的创新思维形式包括直觉、联想、灵感、归纳演绎推理以及类比推理。

图1 生成概念阶段认知原理

被试查找的发明原理主要包括:①功能原理,如气压与液压原理、机械系统的代替、中介物等。针对功能原理,被试主要利用类比思维进行创新;②操作指导原理,如分割、抽取、合并等。针对操作指导原理,被试一般会根据指导对原方案做出改善。生成的创新概念比如用一个机械系统代替原方案、借助一个完整的中介物来加固柱模板、分割原加固工具、抽取原加固工具中有用的部分,抛弃没用的部分。这些创新概念形成了解决问题的方向,启发被试对自身内部知识的提取,也有利于激发被试对创新思维的运用。

在功能原理(中介物)启发下,被试形成创新概念(用一个整体的矩形框加固柱模板)的过程如下口语报告数据所示:

被试 B:中介物原理。/被试 A:哎,如果一开始那个框就是一整个矩形的话会怎么样?/被试B:一开始就是矩形,然后套进柱子里呀?/被试A:对,原本它是一根一根的对吧,但如果一开始是一整个框,这边拧完之后,就可以跑到另外一边,然后我一个人就可以做成。这是根据中介物原理做的一个改善。

针对操作指导原理(抽取原理),被试根据指导对原方案做出改善,形成创新概念(抽取原方案中有用的部分,抛弃没用的部分),如下口语报告数据所示:

被试B:抽取原理你觉得可不可以? /被试A:抽取?/被试 B:因为原方案它这个钢管跟螺杆,有没有其中一些是它有用的,我们要抛开其它没有用的部分。/……/被试B:就是说我们不一定需要这两样东西(钢管和对拉螺杆),我们的最终目的只是希望把模板固定紧。比如我们可以把模板做大一点,然后直接在模板中间拉一个杆,就可以把钢管省掉。

(3)形成方案。在形成方案阶段,被试在外部环境启发下,内部知识环境基础上,利用创新思维以及问题解决策略,以改善约束条件为目标形成方案。影响方案形成的因素如图2所示,此阶段和形成概念阶段有一些不同之处,形成方案阶段的认知特性主要包括:①外部环境因素中的发明原理已经转化为创新概念,形成了解决问题的方向,对方案的形成有启发作用;②外部知识环境包含专业知识,即专业知识对方案的形成过程有重要的影响;③形成方案过程用到了问题解决策略即手段—目的分析策略,即在形成方案的过程中会形成若干个子目标,然后对子目标逐个实现,直至形成完整的方案;④形成方案阶段的创新思维中未激发直觉思维,因为要形成用于实际操作的方案,该阶段每一步都要具有可行性,不能依靠直觉来解决形成的子目标。

图2 形成方案阶段认知原理

(4)评价方案。在评价方案阶段,根据团队成员的提示以及自身知识结构,被试对形成的方案进行可靠性、实用性、可操作性、可制造性、重复使用性、通用性以及是否满足约束条件等方面进行评价,如下口语报告数据所示:

被试A:直接用钢丝缆固定它(柱模板)怎么样?/被试B:钢丝缆本身没有一定的形状,而且你人工很难把钢丝缆变成一根柱子的形状(实用性)。/被试A:对,受力也不均匀,会在某些地方产生应力集中,容易拉断(可靠性)。/被试 B:而且钢丝缆接头部分也没办法固定,拆开之后也很难重复使用(重复使用性)。

3.核心式编码

在该阶段,反复查阅编码的节点及原始数据,并对比分析,通过探讨已有类别之间的联系来串起各个概念间的关系,最后构建技术创新认知过程模型。由关联式编码分析结果可知,技术创新认知过程主要分为分析问题、生成概念、形成方案、评价方案四个阶段,但每个方案完成设计的过程并不是一个线性前进的过程,而是有多个认知循环回路贯穿其中,循环前进的一个过程。基于原始数据分析各范畴之间的关系,本文提出了4个有利于实现建筑业技术创新的认知循环回路,包括重新表征认知回路、酝酿认知回路、生成概念和形成方案互相交叉认知回路、操作和评价同步认知回路,表达了各阶段之间循环往复的联系机理,建立了技术创新认知过程模型,如图3所示。

重新表征认知回路主要涉及以下两个方面:(1)该回路是被试在形成方案遇到阻力时,会对原方案进行重新表征或者回到其它发明原理,寻求对新方案的启发;(2)当对新方案的形成没有任何思路时,被试对问题背景进行重新表征,缩小问题空间,或者回到约束条件重新搜寻问题解决的思路,如图 3回路①所示。

酝酿认知回路是指在技术创新过程中,被试暂时无法利用产生的创新概念或在形成方案过程中形成的子目标暂时无法解决时会先搁置,从其它思路进行方案设计,而在之后解决问题的过程中被试会对前面的创新概念或者疑问突然产生灵感,找到如何利用创新概念的思路和解决子目标的想法,或者被试会突然想出新方案,如图3回路②和③所示。这从一个方面说明了TRIZ理论的应用并没有束缚被试的思维,对技术创新过程启发的同时,被试可以自由发挥自己的创新思维。

生成创新概念和形成方案互相交叉认知回路是指,在形成方案过程中,被试还会不断生成创新概念,在这些创新概念的启发下解决子目标,并形成其它的子目标,即生成概念和解决子目标的操作依次交叉进行,如图3回路④所示。

操作和评价同步认知回路是指在形成方案过程中,被试会同时对子目标的形成以及解决过程进行评价,对方案的形成过程进行控制,使达到的每一步都能满足约束条件要求以及可靠性等要求。如图3回路⑤所示。

图3 技术创新认知过程模型

五、总结与展望

本文通过实证研究建立了TRIZ理论启发下的建筑业技术创新团队认知过程模型及各阶段的思维特点,弥补了基于创新理论进行技术创新认知过程研究的不足。本文在刘小莹对技术创新认知过程阶段划分的基础上进行细化,分析了各阶段的认知特点,并提出了4个认知回路。根据本研究所发现的思维特点,可以开发符合建筑业技术创新人员各阶段思维特点的辅助工具,提高技术创新效率及质量,比如在生成概念和形成方案阶段被试多次用到了类比思维,可以据此开发类似发明实例的数据库用于激发这两个阶段技术创新人员的创新思维。本研究所选取的实验对象是有一定建筑业专业知识的在校大学生,专业实践经验较少,与有经验的设计者相比存在一定的差距,因此对建筑业设计者认知模型的代表性存在一定局限。以后的研究可以针对建筑业从业人员展开实验研究,以便更加深入的了解TRIZ理论启发下的建筑业技术创新认知规律。

[1] 闫淑敏. 企业技术创新能力提升与人力资本团队研究[J]. 科学管理研究, 2007,25(3):81-84.

[2] 刘小莹,李彦,麻广林,等. 面向产品创新的概念设计认知过程及支持系统 [J]. 四川大学学报:工程科学版,2009,41(1):190-196.

[3] DORST K,CROSS N. Creativity in the design process:co-evolution of problem-solution [J]. Design Studies, 2001,22(5):425-437.

[4] 孙兆洋,刘继红. 设计思考过程模型中设计意图的表达[J]. 机械工程学报, 2009,45(8):182-189.

[5] Nigel Cross. Creativity in Design: Analyzing and Modeling the Creative Leap [J]. The MIT Press, 1997,30(4):311-317.

[6] Shao-tsai Cheng, Wen-der Yu, Chih-ming Wu, Ruey-sen Chiu. Analysis of construction inventive patents based on TRIZ [C]. Proceedings of International Symposium on Automation and Robotics in Construction.2006,Tokyo,Japan, 2006:134-139.

[7] 丁志坤,王家远,廖钊斌,等. 基于 TRIZ 的建筑脚手架专利技术创新规律探索[J]. 西安建筑科技大学学报:社会科学版, 2013,32(1):38-44.

[8] WEN-DER YU, CHIH-MING WU, TEEN-WEI HUANG.Development and Application of a Systematic Innovation Procedure for Construction Technology [C]. 26th International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC 2009. Austin, Texas, U.S. 2009:149-159.

[9] 麻广林, 李彦, 熊艳等. 基于认知试验的创新设计研究[J]. 计算机集成制造系统,2009,15(4):625-632.

[10] 广东省知识产权研究与发展研究中心. 广东省专利信息服务平台[DB/OL]. http://www.gdzl.gov.cn/.

[11] 马红霞,马桦,李佳嘉. 有关品牌文化内涵及影响因素的探索性研究[J]. 南开管理评论, 2009,12(4):11-18.

[12] 吴继霞,黄希庭.诚信结构初探 [J]. 心理学报,2012,44(3):354-368.

[13] 范伟达. 现代社会研究方法[M].上海:复旦大学出版社,2001.

[14] 封苏琴. 一致性检验方法介绍[J]. 江苏民政医学,2000,12(2):66-67.