政府干预技术创新联盟主观博弈模型研究

2015-01-17王蓉

王蓉

【摘要】文章构造了一个政府干预技术创新联盟的主观博弈模型,尝试解析政府干预技术创新联盟的内生路径特征,进而区分政府干预与市场选择在技术创新联盟形成过程中的作用边界,最后通过对中国经验的分析,重点阐述政府引导技术创新联盟构建与中国技术追赶这一特殊国情的匹配性。

【关键词】政府干预 市场选择 技术创新联盟 主观博弈模型

【中图分类号】F0 【文献标识码】A

引言

技术创新联盟需要创新个体长期投资于高层次的联盟学习,不确定性风险较大,而且,共性技术等创新成果具有广泛的正外部性,需要政府支持,这是政府干预技术创新联盟的理论逻辑。创新经济学者针对政府干预对技术创新联盟的作用与效果问题进行了大量研究。主要集中于以下方面,一是区分政府干预在创新联盟基础项目与应用项目方面的差异化作用(Arrow 1962, Nelson 1993, Ostry & Nelson 1995);二是界定政府在研发合作上采用直接与间接干预的具体方式与适用领域,以及政府干预无效的领域(Katz 1986, Vonortas 1994, 1997, Niosi 1995, Inkpen & Beamish 1997);三是政府干预在联盟内学习合作方面的最优程度研究(Giesecke 2000)。上述学者都赞成“政府对技术创新联盟的适度干预可以弥补市场缺陷”这一观点,他们通过总结工业化国家的先进经验,刻画新型工业国联盟的政府支持特征,重点研究政府对技术创新联盟干预的程度、方向、效果等。但是,迄今为止,我们仍然不清楚政府干预对技术创新联盟绩效的传导机制,这一未开启的黑匣子直接制约着学术界对以下关键性问题的回答:由市场选择自发形成的技术创新联盟是否是唯一合理模式?该模式是否适用于技术落后的发展中国家?如何正确区分政府干预与市场选择在技术创新联盟形成过程中的影响边界?对这些问题的回答对市场契约不完备的中国如何实现技术追赶,具有重要的学术价值和现实意义,这正是本文研究的核心与价值所在。

根据新制度经济学理论,在政府干预与创新联盟绩效之间存在一个中间变量—创新个体的选择行为,他们的行为空间可设为政策的函数,政府干预政策通过影响创新个体行为的可行性空间而对联盟绩效产生影响。这一“规则(政策)—行为—绩效”的制度研究框架有助于打开政府干预技术创新联盟构建的黑匣子,它可以通过Masahiko Aoki(2001)的主观博弈思想得到有效解释。

Aoki认为博弈个体具有有限理性,行为决策依赖其主观认知。作为心理预期的一种表现,主观认知控制着个体的选择行为,由最终可观察到的均衡结果展示。主观认知源于个体过去的经验,认知习惯具有强烈的路径依赖,只有在环境发生重大变化或认知出现内部危机时才被修改。当个体行为决策在各个时期相互一致(即均衡化)时,他们的主观认知将被他们行动共同决定的可观察的事实证实,并作为未来行动决策的指南而不断再生产出来。Aoki将这种均衡的主观认知称为共有信念的自我维系系统,即规则或惯例。事实上,个体行为决策在很大程度上受到现行惯例和规则而不是最优化目标的约束,这表明规则在博弈过程中起着协调个体信念的作用,并通过影响个体行为决策最终影响均衡结果。

在现实世界中,技术创新的复杂性以及信息的不完全,致使有限理性的创新个体长期面对不确定的预期收益与投资风险,建立联盟进行合作创新,是创新个体降低风险与成本、提高预期收益的有效手段。他们在选择是否进行联盟创新之前,一般先通过自身的主观认知机制对制度环境以及其他个体行为进行评判,个体的主观认知作为其心理预期的一种表现—人们在比较可观察到的外界信息以及被储存起来的某些规则信息之后所做出的一种预期—控制着他们的选择行为。也就是说,个体的主观认知在本质上是一种控制其自身行为的选择机制,它由最终达成的可观察到的选择的均衡结果显示出来。具体到技术创新活动,创新个体运用有限理性的主观认知机制,推断制度环境状态,预测研发合作绩效(收益),最终做出是否进行联盟创新的选择决策。

由于国内市场契约体系的不完备、有限理性的创新个体不得不长期面对更加不确定的风险和收益。鉴于政府支持政策能够降低创新的交易成本和投资风险,因此,政府干预走向与强度就成为影响创新个体是否做出联盟创新选择决策的重要因素。本文尝试模型化Aoki的主观博弈思想,解释国内政府干预技术创新联盟构建的路径特征:技术创新的复杂性与市场契约规则体系的不完备,致使国内创新个体选择联盟创新的交易成本太高,群体主观认知机制不易形成对不完备市场契约体系的共有信任,而更容易基于权威政府的公信力形成快速信任,在政府引导下构建技术创新联盟。

建立政府干预技术创新联盟的主观博弈模型

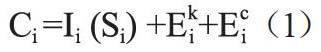

技术创新联盟作为一种合作博弈,其运行需要规则支撑。Aoki认为个体主观认知中的某些信念是可以自我维系的共有信念,定义为规则(或惯例),本文设其为E,它是重复参与博弈的个体自我维系的基本预期。假设存在n个创新个体开展联盟创新,令任意创新个体i∈(1,n)。在创新合作博弈中面临的规则分为两类,一类是政府干预性规则,另一类是市场契约性规则。令表示政府干预性规则,其中k(0≦k≦1)是衡量政府对联盟构建干预程度的参数,它反应个体的共有信念。当k=1时,政府对联盟创新的干预程度最强,基本主导了联盟的建立与运行;k值越小,表示政府干预程度越小,当k=0时,创新联盟由市场选择自发形成,政府干预程度为零。表示市场契约性规则,c(0≦c≦1)可衡量支撑创新联盟运行的契约性规则的完备程度。当c=1 时,契约性规则最完备,c值越小,表示该经济体的市场契约性规则越不完备,当c=0 时,表示市场契约性规则不存在。这两类规则存在一定的替代性,即k+c=1,一般地说,较强政府干预一般出现在市场契约性规则相对不完备的背景下,即较大的k和较小的c相对应;反之,在契约性规则完备的市场环境中,政府对创新联盟的干预程度较弱,市场选择居主导地位,此时,k较小而c较大。基于上述思想,建立支撑创新联盟运行的规则函数为。该函数的设立使研究内生于多个域的技术创新联盟规则系统成为可能。令Ii (Si)为创新个体i与联盟有关的剩余信息,它是个体i行为策略Si的函数,则i的主观认知函数设为:

(1)

式(1)中,个体i的主观认知对象包括剩余信息与规则系统。也就是说,创新个体的合作活动在规则系统E的支撑下完成,通过主观认知,他们将规则系统转化为其可自我维系的共有信念,从而影响其行为决策以及最终合作绩效。创新个体只要得到规则系统中的扼要信息,而不是全部,就能做出与均衡策略组合完全相同的决策,而不管这些状态的进一步的细节如何。换句话说,创新个体i无法、甚至也不需要推断出其他个体行动决策规则的全部细节,只要知道其他个体在决策时可能遵循规则(共有信念)的一些显著特征,如参数k与c的大小,就能做出均衡策略选择。

由于技术创新的复杂性、长期性与收益的不确定性,创新个体i关心的是一旦创新联盟建立,如何使联盟的预期绩效ER最大,即,在共有信念的支撑下,个体i对创新联盟博弈产生主观认知,在其策略的启用集合中,选择与共有信念(k或c的取值)相匹配的最优策略 ,实现纳什均衡,最大化创新联盟预期绩效ERi 。

推导模型的均衡解

在技术创新联盟博弈中,信息不完全造成了创新个体的有限理性,制约创新合作的纳什均衡的实现,但是创新个体对规则系统的内部主观认知,能够弥补外部信息的不完全。因此,可以通过主观博弈模型中的主观认知机制,将不完全信息下的技术创新联盟博弈转化为完全信息博弈。基于简化模型的考虑,假设存在两个创新个体,企业A和科研机构B,双方都是独立的创新决策者,有一个单期的技术研发项目等待二者共同决策是否组建联盟,进行合作创新。A、B均有两种行动策略,合作和不合作。通过混合策略求个体策略选择的均衡解,最后得出技术创新联盟实现最大的预期绩效的决定式:

(2)

(2)式中,技术创新联盟预期绩效最大化与创新个体的 Ii、,和密切相关。或,作为支撑技术创新联盟构建与运行的两大规则系统,推动创新联盟博弈沿着既定的路径依赖稳定运行下去,进入重复博弈。例如,在完全竞争市场中,市场契约体系的完备性和信息的完全性,决定着创新个体在一个没有政府干预的市场环境中选择是否进行联盟创新,此时,k=0,c=1,政府干预对个体主观认知没有影响,创新个体基于完备的市场契约性规则来搜寻关于合作者的剩余信息,并对其进行主观认知,选择是否进行联盟创新。

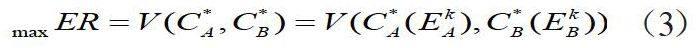

但是在真实世界里,尤其是在市场契约性规则不完备的中国(0 (3) 式(3)中,创新个体能否达成合作,由政府规则Ek决定,或者说与k值密切相关。若创新个体A和B所面临的k相同,并都在对方认知的场域内,且 k≠0,则他们可以基于权威政府的公信力构建合作信任,构建创新联盟的速度将快于市场选择,有利于技术后发国家在技术追赶中实现弯道超车。 中国经验分析 中国正处于市场经济转型时期,市场契约规则体系尚未达到完备水平,创新合作的交易成本与风险较高,创新个体很难建立基于市场契约精神的合作信任,由市场自发选择的技术创新联盟形成缓慢、供给短缺,不利于中国实现技术追赶,因此,较强的政府干预不得不成为推动中国技术创新联盟构建的主要力量。这不但反映出中国作为技术后发国家,为了集中有限的资源实现技术追赶,选择政府干预道路的历史必然性,也反映出强势政府推动经济体制改革过程中,国有资本处于主导地位的特殊国情。 在国内技术创新联盟形成初期的20世纪80年代,北京中关村一些有胆识的科技人员从中科院辞职,下海创建民营科技企业,他们遵循科技转化和市场经济规律,打破了计划经济体制,自筹资金、自负盈亏,从科研人员转变成为企业家。在这段时期,北京政府并没有给予相应的技术创新扶持政策,科技中介机构也很不健全,这些民营科技小企业不得不依赖它们与原科研院所之间历史的天然联系,建立自发的技术创新联盟,实现技术研发合作,开拓市场。中关村试水的初步成功进而激发了北京市政府鼓励技术创新政策的陆续出台,1988年至2004年,在北京市政府的引导下,中关村内企业、科研机构等不同创新个体间的合作信任快速建立,加速了信息、技术设备、人员、资本等创新要素向中国村的各种技术创新联盟聚集,技术创新活动迸发出强大活力。北京中关村逐渐演变成为一个以电子信息产业为主导的综合性高科技工业园。 此后,伴随着中国经济体制改革与开放不断向纵深化推进,基于市场选择缓慢形成的技术创新联盟已经远远不能满足国内进行技术追赶、推进产业结构升级、提高产业核心竞争力的发展需要,中关村在技术创新合作方面的成功模式被国内其他省市纷纷效仿,各级政府干预开始强力介入,国内技术创新联盟的发展路径逐渐由最初偶然的市场选择转为政府引导。 2008年以来,为了大力扶持关系国家战略安全的重点产业实现技术升级,突破发达国家对战略性高端技术的封锁,中国政府以已经成熟的产学研联盟为基础,引导建立了由领军型企业、供应商、客户、大学、科研机构等创新个体构成的重点产业技术创新战略联盟。到2013年为止,科技部累积批准了100多个国家级联盟,与此同时,各地方政府也推动成立了一大批省市级联盟。经过几年的发展,这些联盟引领国内重点产业技术升级的作用正在显现。虽然中国市场契约规则体系的不完备性随着经济体制转型而日趋改善,但是,至少从当前来看,较强的政府干预仍是推动中国技术创新联盟构建的主要力量。 中国经验在主观博弈模型中可以得到很好地解释。仍然假设只有A、B两个创新个体,他们被限定在经济社会转轨、市场契约体系不完备(0 虽然政府干预有利于技术创新联盟在短期内实现快速构建与充足供给,但是,也存在问题需要克服。与其他创新个体一样,对于产业技术创新,国内各级政府也有自身的目标偏好。这些目标偏好与企业目标并不总是一致的。各级政府可以通过操纵个体信息交流平台上创新要素的数量、流动速度与方向,进而影响创新联盟构建的结点及连接方向。当政府与企业出现目标出现不一致时(例如,政府往往更偏好产业共性与关键性技术突破等长期目标,而企业更偏好应用性技术创新等短期目标),政府由科研项目审批、经费投入、鉴定评级,以及税收优惠等政策组合形成的强大引导力量,加上大量创新个体的国有或者准国有身份,就很可能使政府目标在联盟创新选择中胜出,企业目标追求则被置于次要地位。因此,与基于市场选择自发形成的技术创新联盟相比,政府引导的联盟很难像前者那样,内生出利润最大化的动力机制,政府目标偏好往往会干扰联盟成员对市场选择的快速反应,企业目标与政府偏好不匹配,从而导致技术创新联盟绩效低下。国内经验显示,这是政府引导构建的技术创新联盟当前面临的主要问题。如何使市场之手与政府之手对联盟调节的边界更加清晰,避免出现越位与缺位现象,是待解的难题,需要进一步的学术探索。 (作者为沈阳化工大学经济与管理学院副教授;本文系资助项目:本文系资助项目“辽宁省科技厅软科学项目”研究成果,项目编号:2011414006) 责编 / 王坤娜