综合性大学医学类学生与非医学类学生对心肺复苏知信行的比较研究

2015-01-13瞿琴黄日清王铁英陆荣柱

瞿琴 黄日清 王铁英 陆荣柱

心脏骤停是临床研究上最紧急的危险情况,因而心肺复苏术(CPR)是急救过程的关键步骤[1]。有研究显示院外心搏骤停存活率仅2%~9%,而院内存活率可达18%[2]。我国心搏骤停急救成功率不到1%,仅为世界平均水平2%的一半。与发达国家相比,则差距更大,西方发达国家的急救存活率则为60%,美国的一些城市甚至高达74%[3],这可能与国外向社会公众广泛普及培训CPR技能有关[4]。德国早在2004年就立法规定实施急救是每一个公民的义务,且适龄青少年必须接受36 h的相关培训课程。然而我国并没有把心肺复苏作为公民的必备技能,各类高校仍未将心肺复苏列为必修课。大学生这一特殊群体,数量大,活动范围广,其对学习、传播和执行CPR的积极态度更能为低年级和社会人群做出榜样。因此,加强大学生对CPR的认知及其相应的培训意义重大[5]。

医学类学生的专业课一般涉及心肺复苏,但掌握与应用情况仍不确定。至于非医学类学生,虽然部分高校开设了急救选修课或者成立急救协会等相关学生社团,但是覆盖人群有限,绝大多数非医学类学生接触心肺复苏的机会极少。为了探究医学类学生与非医学类学生对心肺复苏的掌握程度的差异及其原因,笔者对某综合性大学同年级医学类与非医学类在校大学生进行问卷调查,为在大学生中开展CPR培训提供基础数据,以提升我国的急救成功率。

一、资料与方法

1.调查对象:采用整群抽样法,结合调查的可行性及当今大学生的学业进度,以江苏某综合性大学三年级在校医学类与非医学类大学生作为调查对象。

2.调查内容:参照相关专业文献及和急救医学专业人员讨论,自拟心肺复苏知信行调查表,并在医学类学生和非医学类学生中进行预调查,根据调查结果,调整调查表的内容。调查表分为基本信息和CPR知识调查两部分,基本信息包括年龄、性别、专业和年级;而CPR知识调查则包括心肺复苏技能了解程度、专业操作技能以及关于信的主观题,两道关于行的主观题,还有一道拓展题,共20题。

3.调查方法:按照是否为医学类学生将江苏某综合性大学三年级在校大学生分为医学类与非医学类两类。2015年5月4日开始统一对他们进行心肺复苏知信行问卷调查。调查员当场发放问卷720份,让其自行填写。专业知识调查结果每题1分,满分为8分,并以5分作为合格线,将其分未合格和和合格两组。

4.统计学分析:采用SPSS 19.0统计软件。数值变量资料的采用t检验,分类变量资料用百分比进行描述,采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义。

二、结果

1.基本情况:调查员当场收回720份问卷,剔除6份无效问卷,有效问卷714份,有效率99.1%。医学类330份,男性89人(27%);女性241人(73%)。非医学类384份,男性203人(52.9%);女性181人(47.1%)。其中医学类专业主要包括临床医学、全科医学、卫生检验以及药学;而非医学类涉及学院主要为机械、电气、财经、材料、外国语、理学、汽车、马克思主义。年龄在21~23岁。

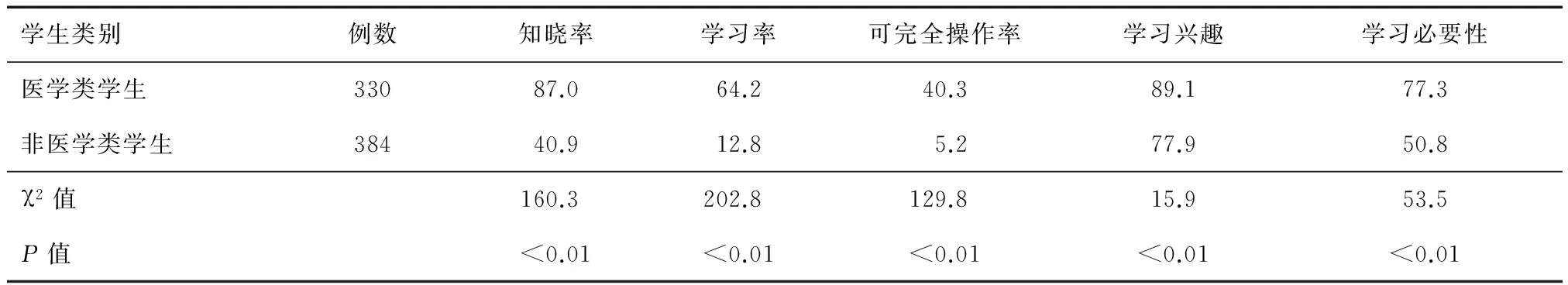

2.心肺复苏认知度和意愿度的差异:医学类学生与非医学类学生在认知度方面有较大差异,有87%的医学类学生了解心肺复苏,而非医学类学生了解心肺复苏的人不到医学类学生的一半,仅为40.9%,见表1,(P<0.05,有统计学意义)。医学类学生中有64.2%的人学习过心肺复苏,而非医学类学生仅为12.8%。心肺复苏是一项很重要的急救方式,而了解学习过并不代表一定能完整操作,因而调查发现仅有40.3%的医学类学生能完全操作,而非医学类学生仅为5.2%。总体上看,医学类学生认知度为非医学类学生的2.1倍。在学习兴趣与学习必要性方面,非医学类学生占比都低于医学类学生,但均超半数。

3.心肺复苏专业知识掌握的差异:8道CPR专业操作知识题的调查结果见表2。调查发现医学类学生在心肺复苏的专业知识掌握方面确实要比非医学类学生略胜一筹,大部分的医学类学生(82.7%)和非医学类学生(60.7%)都知道什么时候使用心肺复苏。但是在有关操作的专业知识方面的结果,医学类学生和非医学类学生之间存在显著性差异,如75.8%的医学类学生知晓心肺复苏胸外按压深度,而非医学类学生仅有28.1%知晓(χ2=161.071,P<0.05)。同时有55.5%的医学类学生知晓胸外按压频率,而非医学类学生仅有9.9%(χ2=172.364,P<0.05)。在胸外按压吹气频率和胸外按压操作顺序上医学类学生和非医学类学也存在显著性的差异。

表1 医学类学生与非医学类学生对心肺复苏认知度和意愿度比较(%)

表2 医学类学生与非医学类学生对心肺复苏专业知识认知情况比较(%)

医学类学生与非医学类学生专业知识得分调查结果差异有统计学意义P<0.05。医学类得分超过5分的人数约为77.9%,是非医学类大学生的3倍,但是医学类学生仍有22.1%的得分低于5分,非医学类学生不合格率为73.4%。

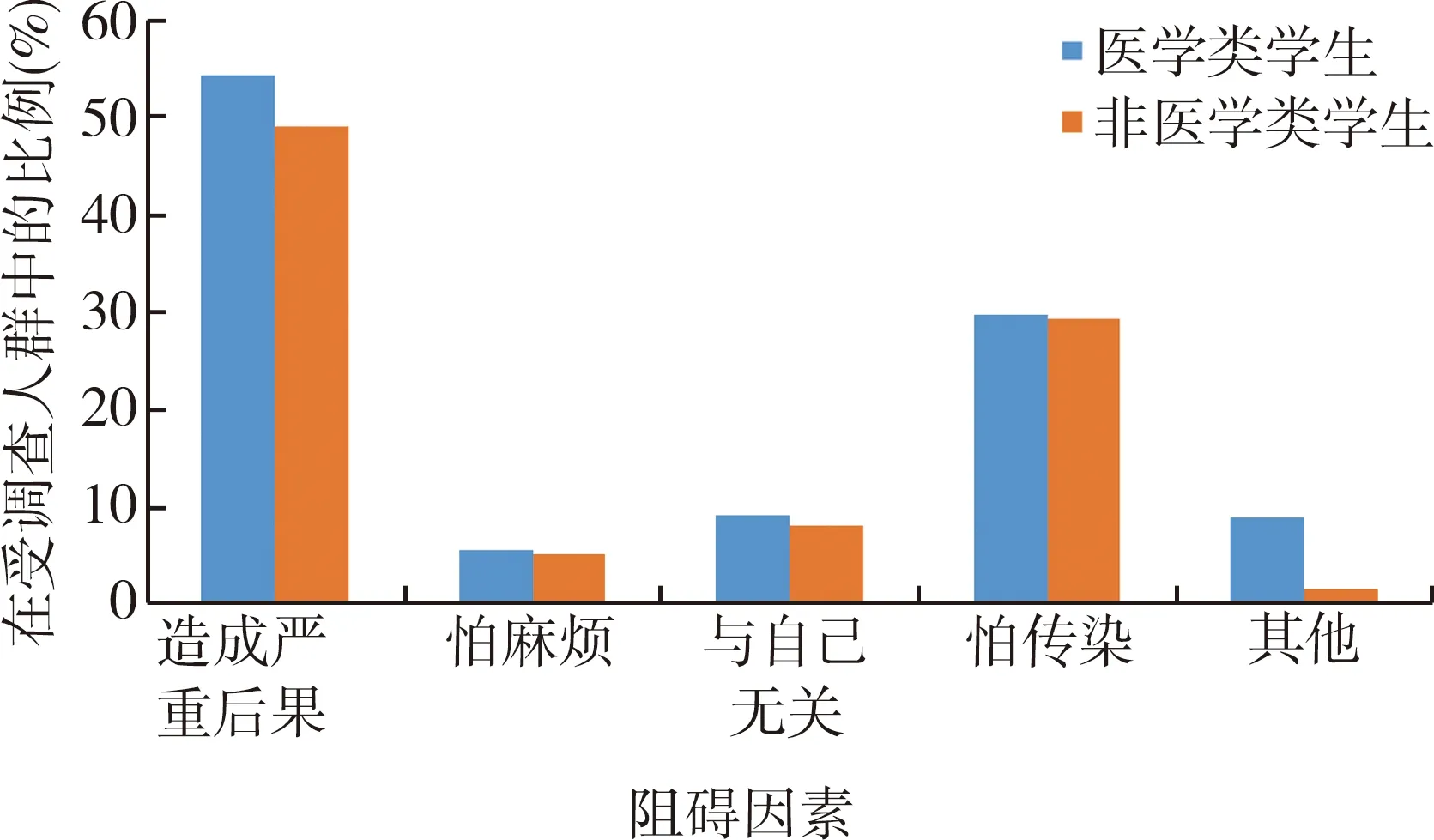

4.现实中执行心肺复苏的阻碍因素:在执行的拓展调查中发现,即使掌握了心肺复苏技能,在进行急救时仍然存在一些阻碍因素,根据问卷调查数据可以得出一些阻碍因素。见图1。

图1 医学类学生与非医学类学生执行心肺复苏阻碍因素比较情况

讨论1.非医学类学生心肺复苏技能知晓率低,医学类学生心肺复苏操作能力仍有待加强。在新疆研究中发现,心肺复苏知识,非医学类大学生认知程度不高,医学类大学生掌握情况也较差[6]。而在本次研究中则发现非医学类学生对心肺复苏的知晓率很低,医学类学生则明显高于非医学类学生,特别是医学类学生对专业知识的了解程度明显优于非医学类学生,这可能与两者的专业环境不同有关,医学类学生比非医学类学生有更多的机会接触心肺复苏。所以在普及心肺复苏时不能一概而论,要根据差异合理分配社会资源,对非医学类学生的普及力度要加大。

有研究显示,大中学生对执行CPR的态度远没有学习和传播CPR的态度积极,学习过并知道如何执行CPR不等于会执行CPR[7]。调查中同样也发现了这个问题,能够完全操作心肺复苏的医学类学生很少,而非医学类学生更少,这可能与缺少接触现场心肺复苏、模拟训练、相关课程学习等有关。故应加强他们在现实中的可操作培训,特别是未来担任救死扶伤重任的医学类学生,让其能够真正的做到学以致用。

2.国外心肺复苏研究状况及参考价值。有研究证实,在普及了心肺复苏的欧美国家,每天有100多人幸免于死亡[8]。目前我国CPR 普及率仅为1%。与发达国家25%的普及率有很大差距[9]。挪威把高年级学生当成能提升围观者心肺复苏救治率的重要目标[10]。日本,新西兰等国家都注重大学生的BLS训练且通过研究显示这样可以改变旁观者的态度,使他们更加乐意去救助[11]。而我国现阶段在这方面的重视程度还不够,大学生对心肺复苏的知晓率还比较低,希望通过此次调查,了解医学类学生与非医学类学生的差异从而对医学类学生与非医学类学生进行针对性的培训,只有在大学生和中学生掌握了心肺复苏认知与培训现状的情况下, 才能有效的改进培训方法, 提高培训效果, 加快大学生和中学生心肺复苏知识普及的速度[12]。让他们在以后的工作领域中更好的普及心肺复苏技能,用科学的方法拯救生命,为社会急救事业发展作出贡献。

3.针对阻碍因素的应对措施。挪威的研究显示,不执行CPR的最常见原因是缺乏CPR的相应技能(79%),且仅有少数学生(6%)害怕疾病传染[10]。而在本次研究中同样发现,掌握CPR,可能会因为各种原因而不去执行。

对于以上调查中阻碍CPR执行的因素应该有针对性的去解决:技术不好的应该加大培训力度并在平时学习考核中更加严谨,增加训练;对于怕惹事和觉得跟自己没关系的心理我们应该加强宣传和教育,号召人人为我,我为人人的奉献精神。针对怕传染病这点,挪威研究显示,73%的学生认为将口对口人工呼吸从CPR中剔除会使自己更容易给别人做CPR[10]。为此我们可以运用新的心肺复苏途径,比如腹部提压心肺复苏不须进行口对口人工呼吸,使施救者放弃针对口对口人工呼吸的戒备心理[13],这种心肺复苏方法更容易在普通群众中推广[14]。在日本一项调查中,接受了基本生命支持训练后的大学生无论对家人或者陌生人的救助意愿都极大程度的提升[15],对于那些只愿意救助家人朋友的人,我们可以借鉴日本的调查结果。

4.针对医学类学生与非医学类学生的心肺复苏普及模式值得推广。通过本次调查我们发现,35%的非医学类学生和49%的医学类学生希望能在课堂学习;19%的非医学类学生和22%的医学类学生希望跟已经掌握的人学习;少部分人希望通过网络等多媒体或者培训机构学习。此外,可在高校施行心肺复苏的普及措施,可以在非医学类大学生专业里开设这门必修课,通过课堂讲解方式让更多的非医学类学生有机会去学习。也可以多设立急救协会之类的社团,加大宣传力度让更多的人明白心肺复苏的重要性,让大家更加主动的去学习。同时,要提高医学类学生心肺复苏的教学成效,应当关注医学类学生的特点、需求,以教学方法与教学理论为指导,形成以需求为基础、目标为导向的课程设计,追求最佳的教学体验和最大化的教学成效[16]。

5.研究的局限性及进一步研究。由于知识结构的差异及部分专业未放入考虑,性别、年龄、高中时就受该方面教育情况的差异皆可能会对研究结果存在一定的影响。此外,可以进一步研究不同年级的情况,通过增大样本量会使结果更加具有参考价值。

1 黄子通,蒋健,周荣斌. 现代复苏医学[M]. 北京:人民卫生出版社,2009:26.

2 Eckstein M,Stratton SJ,Chan LS. Cardiac Arrest resuscitation evaluation in Los Angeles: CARE-LA[J]. Ann Emerg Med,2005,45(5):504-509.

3 胡伟政,幸耿鹏,彭灿星,等. 广州市高三学生心肺复苏知识认知现状的调查分析[J]. 调查研究,2014,22(5):38-39.

4 Taniguchi T,Sato K,Fujita T,et al. Attitudes to by stander cardiopulmonary resuscitation in Japan in 2010[J]. Circ J,2012,76(5):1131-1135.

5 陆翠,靳英辉,马雯靖,等. 学生对心肺复苏术的态度研究现状[J]. 中华护理教育,2014,11(7):554-557.

6 陈凤辉,张春月,赵阳阳,等. 新疆高校医学类及非医学类大学生灾难救援心肺复苏知识认知现状调查分析[J]. 科技创新导报,2013,28:181-182

7 Chew KS,Yazid MN,Kamarul BA,et al. Translating knowledge to attitude:a survey on the perception of bystander cardiopulmonary resuscitation among dental students in University Sains Malaysia and school teachers in Kota Bharu,Kelantan [J]. Med J Malaysia,2009,64(3):205 -209.

8 桂月玲,陈艳,贺喜元. 警察心肺复苏知识认知现状调查分析[J]. 南方护理学报,2005,12(8) : 17-19.

9 田建广,陆峰,解炯,等. 心脏骤停患者现场心肺复苏成功影响因素分析[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2011,6(4): 292-294

10 Kanstad BK,Nilsen SA,Fredriksen K. CPR knowledge and attitude to performing bystander CPR among secondary school students in Norway[J]. Resuscitation,2011, 82(8): 1053-1059.

11 Cho GC,Sohn YD,Kang KH,et al. The effect of basic life support education on laypersons’willingness in performing bystander hands only cardiopulmonary resuscitation[J]. Resuscitation,2010,81(6):691-694.

12 陈根芝,胡高楼,李旭华. 师范大学生心肺复苏知识调查[J]. 中国学校卫生,2006,27(5):429-429.4.

13 Pargett M,Geddes LA,Otlewski MP,et al. Rhythmic abdominal copression CPR ventilates without supplemental breaths and provides effective blood circulation[J]. Resuscitation,2008,79(3):460-467.

14 张思生,孟志剑,刘青,等. 腹部提压心肺复苏术在胸部创伤患者院前急救中的应用[J/CD]. 中华卫生应急电子杂志,2015,(1):32-34.

15 Hamasu S,Morimoto T,Kuramoto N,et al. Effects of BLS training on factors associated with attitude toward CPR in college students [J]. Resuscitation,2009,80(3):359-364.

16 彭玥,杨明施,欧好,等. 对医学生心肺复苏课程设计的思考[J]. 卫生职业教,2014,32(8):136-137.