管棚支护体系与施工工法配合效果研究

2015-01-12薛根平

薛根平

(山西省公路局 吕梁分局,山西 吕梁 033000)

0 引言

超前管棚是一种超前预支护方式,是隧道施工中穿越破碎、软弱围岩的常用加固方法[1]。该支护方法首先将一组钢管沿套拱打入软弱破碎地层,将钢管与钢拱架焊接形成棚架预支护体系,然后通过钢管上布置的注浆孔向地层进行加压注浆,加固软弱破碎地层,提高地层的自稳能力。

近年来,国内学者对管棚预支护机理进行了大量的研究。王海涛等基于Pasternak弹性地基梁对管棚支护体系的力学行为进行研究,并与现场实测数据进行对比验证;同时,对管棚长度、钢管直径及搭接长度进行了优化分析。贾金青等推导了管棚的内力和挠度方程计算公式,对管棚的Winkler弹性地基梁模型进行了改进。李健等开展了浅埋大跨黄土隧道长大管棚受力机制的研究,对隧道进入下穿高速公路前的管棚纵向变形进行监测和分析。以上研究中仅针对管棚在某一施工工法条件下的受力分析,对不同施工工法下管棚支护体系对围岩的支护效果研究较少。孙志杰等采用将注浆体对围岩的加固效应和管棚的梁效应相结合,采用管棚注浆加固区与钢管分离的模型,成功解决了单纯提高加固区参数模型无法揭示管棚自身的受力和变形的难题。同时对管棚打设角度和间距进行了优化。申俊敏等采用有限差分程序对隧道洞口段不同围岩刚度下管棚支护体系对地层稳定的控制效果进行分析。得出管棚对地层沉降的控制程度与管棚与土体之间的刚度比相关,土体刚度越大,刚度比越小,管棚的骨架作用随之逐渐减弱,相应地对地层沉降的控制就逐渐降低。

本文依托某高速公路隧道,采用有限差分软件FLAC3D,以软弱破碎段围岩为研究对象,对各施工工法下(有无超前管棚支护)围岩变形进行分析。为管棚预支护法在隧道中的应用提供参考。

1 工程概况

隧道所处地层主要由太古界涑水群表壳岩组合解州片麻岩(Hgn)组成,该段地层岩性复杂,围岩软弱破碎,组合无规律,故采用SVc型加强型复合式衬砌。超前管棚采用热轧无缝钢管,φ108,壁厚6 mm,长22 m,搭接长度为2 m,环向间距0.35 m;超前导管采用4.5 m超前小导管,壁厚4 mm,环向间距0.35 m。锁脚锚杆采用φ22螺纹钢,长3.5 m,中台阶拱脚、下台阶边墙脚各打设2根。钢拱架为I20a型钢拱架,纵向间距0.75 m,环形间距1.0 m;初支为C25喷射混凝土,厚度26 cm;二次衬砌和仰拱为C30钢筋混凝土,厚度50 cm。

2 数值模型

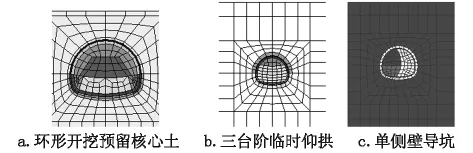

数值模型采用有限差分软件FLAC3D进行建模分析。为简便计算,模型的边界尺寸为x=110 m,y=42 m,z=70 m。数值分析采用环形开挖留核心土法、三台阶临时仰拱法和单侧壁导坑法3种施工工法,模型如图1。

图1 环形开挖预留核心土

图1 中管棚注浆加固区采用提高加固区围岩参数来模拟注浆效果。

环形开挖留核心土法上台阶环形开挖先于上台阶核心土开挖4 m,对拱部进行锚喷支护;上台阶核心土开挖先于下台阶周围土6 m,对边墙进行锚喷支护;下台阶周围土开挖先于下台阶核心土4 m,然后对仰拱进行锚喷支护。

三台阶临时仰拱法上台阶先行中台阶4 m进行开挖,中台阶先行下台阶6 m进行开挖。

单侧壁导坑法左侧导坑上部先行左侧导坑下部土体6 m开挖,进行左幅锚喷支护;左侧导坑下部土体先行右侧导坑上部土体16 m,右上部土体先行右下部土体6 m,然后进行右幅锚喷支护。

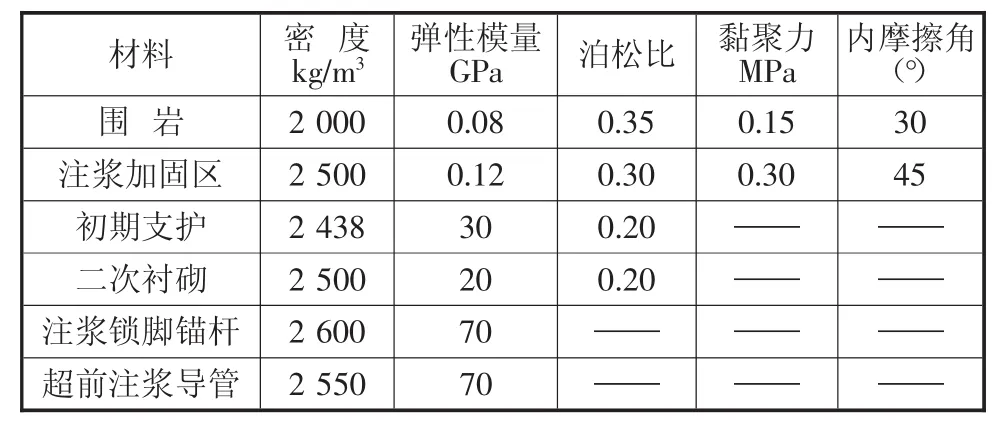

初衬厚度0.26 m,采用弹性模型;二衬和仰拱均采用shell结构单元,厚度为0.5 m;土体参数结合实际选取,隧道轴线以上土体模量为一定值,隧道轴线以下土体的模量按照卸荷模量考虑,取为正常情况下模量的3倍,并沿深度线性分布,至模型最下方可以取为8倍的正常模量,土体采用摩尔库伦模型。各参数见表1。

表1 材料力学参数

3 数值模拟结果分析及方案比选

为定量研究管棚注浆法的加固效果,针对不同施工工法,分别对不采用和采用管棚注浆加固措施的三维模型进行了模拟。

3.1 管棚支护效果分析

拱顶沉降则是评判隧道开挖的拱顶稳定性的重要因素。图2为环形开挖预留核心土工法下不采取和采取管棚注浆法超前预加固措施时,隧道施工至1/2截面时,围岩的竖向位移云图,由于其他工法位移云图类似,在此不在赘述。

图2 环形开挖预留核心土围岩的竖向位移云图

图2a竖向位移云图中,竖向位移最大值发生在Y=0 m处断面,且位移较大值向掌子面方向延伸趋势较明显,Y=0 m处拱顶最大位移为4.52 cm,Y=0 m仰拱最大位移为1.69 cm。而采用管棚支护后,竖向位移最大值发生在掌子面处断面,位移较大值向竖向延伸趋势明显。掌子面拱顶最大位移为1.91 cm,Y=0 m仰拱最大位移为2.17 cm。隧道开挖过程中,掌子面前方1.5~2.0倍开挖跨度范围内的围岩产生了变形,采用超前管棚可以有效抑制隧道开挖过程中围岩破坏范围向地表的发展,可见管棚注浆支护体系改变了围岩的位移场分布,很好地约束了围岩拱部的竖向变形,但不能控制围岩仰拱部位的变形。

3.2 不同施工工法管棚支护效果分析

为消除图2中隧道开挖过程中边界效应的影响,选择Y=20 m断面作为数值模拟的目标断面。

图3为Y=20 m断面拱顶施工过程沉降曲线。

图3 拱顶沉降曲线

从图3可以看出,不管采用何种施工工法,隧道拱顶沉降具有大致相同的变化趋势,即隧道地表的纵向变形始于掌子面前方一定距离,并随着开挖的推进急剧增大,当掌子面通过监测断面2~3倍洞后,掌子面效应消失,地表沉降达到峰值后趋于稳定。

在选取的3个目标断面中,环形开挖留核心土法施工引起的拱顶沉降量都是最小的,三台阶临时仰拱法引起的拱顶沉降量是最大的。

4 结论

通过对超前预支护系统作用效果与施工工法配合方案的研究,得出以下结论:

a)隧道开挖过程中,掌子面前方1.5~2.0倍开挖跨度范围内的围岩产生了变形,采用超前管棚可以有效抑制隧道开挖过程中围岩破坏范围向地表的发展,并对隧道顶部围岩起到很好的促稳作用;浅埋隧道施工时,隧道的开挖高度会影响围岩松弛区域的高度。一般情况下,围岩松弛区域的高度约为隧道开挖高度(9.5 m)的2倍。

b)不管采用何种施工工法,隧道地表的纵向变形始于掌子面前方一定距离,并随着开挖的推进急剧增大,当掌子面通过监测断面2~3倍洞后,掌子面效应消失,地表沉降达到峰值后趋于稳定。

c)管棚支护条件下,环形开挖留核心土法的拱顶沉降最小,在软弱围岩地段,应优先采用环形开挖留核心土法进行施工,减小开挖跨度,从而减少隧道开挖影响范围,保证开挖面的稳定。