西部民族地区城镇化健康发展的实证分析

2015-01-12谭鑫朱要龙

谭鑫,朱要龙

(1.中共云南省委党校经济学教研部,云南昆明650111; 2.云南大学发展研究院,云南昆明650091)

西部民族地区城镇化健康发展的实证分析

谭鑫1,朱要龙2

(1.中共云南省委党校经济学教研部,云南昆明650111; 2.云南大学发展研究院,云南昆明650091)

本文基于对城镇化健康发展的理论梳理,在实践考察的基础上,从政府力、市场力两个层面建构了西部民族地区城镇化健康发展的评价指标。文中的基本假设是基于城镇化发展中“政府悖论”社会事实的存在,在一定意义来讲,政府的过度干预,并不有利于城镇化的健康发展,因为“政府非理性行为”所导致的问题层出是当下城镇化发展中的实践共识。通过实证评价分析,我们认为,西部民族地区城镇化的发展总体是靠政府力来推进的,但是又具有其异质性:特定区域下政府力的不作为凸显低水平市场力的高效应。最后是本文的相关补充说明、结论及其建议。

西部民族;城镇化;健康发展;政府力;市场力

一、引言

在当代中国城镇化推进的大格局下,一方面由于历史格局和现实因素制约,我国民族地区在城镇化发展中普遍有经济落后、贫困问题突出、财政收支困难、产业结构失衡、体制机制不健全等方面的问题,而这些特征在西部民族地区更为突出(陈碧琼,2012),这些特征导致的西部民族地区城镇化发展水平严重滞后,进程迟缓,影响了西部民族地区经济社会的快速发展和人民生活水平的提高(张克俊,2005)。另一方面由于未能正确把握城镇化发展的作用机理以及城镇化发展的管理体制不健全,一些地区为了加速城镇化进程,盲目扩张建成区面积,甚至征收耕地,让农民上楼,结果造成的不过是一种有名无实的“表象城镇化”(林毅夫,2004)。这种脱离实际的城镇化不仅没有给城市的健康发展注入活力,也没有给农村和农业经济发展创造新的生机(赵曦,2002),即便有可能兴盛一时,但终究难以持续,并且给西部脆弱的生态环境、民族文化等造成了不可修复的伤害(杨金江,2013)。

如何解脱西部民族地区城镇化发展困境,实现西部民族地区城镇化的健康发展,是摆在我国现代化实践面前的重大难题。党的十八大和中央城镇化工作会议为推进西部民族地区城镇化的健康发展提供了很好的指导思想和发展思路,中央提出:要注重中西部地区的城镇化发展,在有条件的地区,依靠市场力量和国家规划引导,逐步发展形成若干城市群,成为带动中西部发展的重要增长极。既要坚持使市场在资源配置中起决定性作用,又要更好发挥政府在创造制度环境、编制发展规划、建设基础设施、提供公共服务、加强社会治理等方面的职能。完善城镇化健康发展体制机制,坚持走中国特色新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化。因此,对西部民族地区城镇化的健康发展状态进行实证分析具有重要的实践意义。

关于西部民族地区的界定,有些学者直接选择西部大开发的12个省份来替代,也有学者选取5个民族自治区来考察,鉴于对民族地区的理解,并结合相关学者成果(李豫新,2013),课题组选取5个民族自治区广西、新疆、西藏、宁夏、内蒙古,此外还有具有较多民族分布的云南、贵州作为西部民族地区的考察对象。[1]

二、西部民族地区城镇化的发展现状

在这里需要作出说明的是人口城镇化必然具有经济的特定意涵,即居住于斯的消费意义,特别是生存于斯的生产、劳动和就业意义,否则人口就是一种非人的抽象;同样,经济城镇化也必然具有特定的人口意涵,即城镇化的经济影响、效用、经济要素聚集以及各种经济指标的变化,都必然是因人而起的属性,否则经济就失去了主体性;两者之间更多的是关联而非分割;但值得关注的是,人口城镇化与经济城镇化并非是同步演进,二者之间存在时间序列的梯次关系;①这种梯次关系的表达是指人口的城镇化总是以经济城镇化为导向,二者在时间关系中应存在一种先后顺序关系。在实践考察中,人口城镇化的推进并非必然伴随经济城镇化的发展,“拉美陷阱”的存在便是最好的事实佐证。因此,本部分从人口城镇化与经济城镇化角度来阐释西部民族地区城镇化的发展现状,并非是割裂二者之间的内在关联,而是对城镇化演进规律的把握,其更具现实意意。

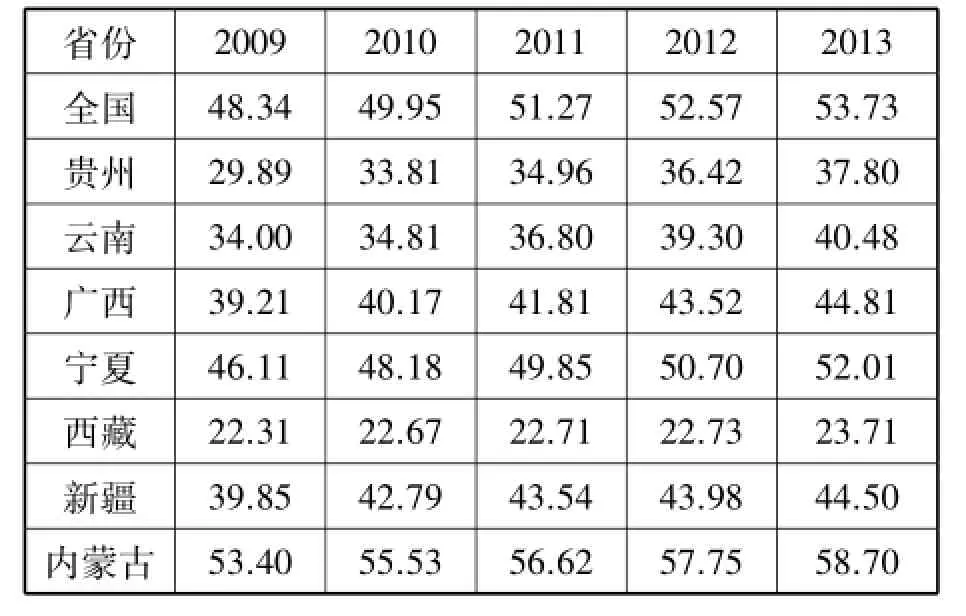

(一)人口城镇化水平明显滞后

选取的7个省份中,截至2013年,内蒙古的城镇化率最高,为58.7%,高于全国平均水平4.97个百分点;其次是宁夏的城镇化率为52.01%,接近全国的平均水平;其他5省份城镇化率明显低于全国53.73%的平均水平,在2007~2013年度内,贵州、云南、广西、西藏等城镇化率差值在10%以内分布,其中西藏差值高达30.02个百分点;新疆、广西差值在0~10%内分布(见图1)。显而易见,在总体上西部民族地区人口城镇化进程明显滞后于全国平均水平。

表1 西部民族地区人口城镇化率与全国水平的对比单位%

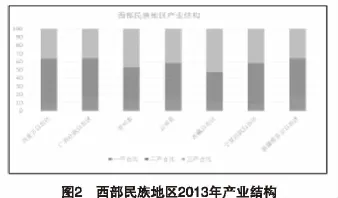

(二)经济城镇化发展迟滞

鉴于经济城镇化的内涵以及数据的可得性,本文选取产业非农化率来表达经济城镇化的内涵。虽然经济城镇化的内涵不能完全用产业非农化水平来替代,但是毋庸置疑,产业非农化的发展是推进经济城镇化的重要基础。截至2013年,选取7省份的产业非农化率为:内蒙古90.50%、广西83.70%、贵州省87.15%、云南省83.83%、西藏89.25%、宁夏91.31%、新疆82.61%,与全国90.42%的平均水平相比,仅有宁夏、内蒙古两省达到了平均水平;此外按照产业结构演进的变化规律来看,选取的7个省份中,广西、云南、贵州、新疆的一产占比均在10%以上,第三产业发展明显滞后;内蒙古二产占比虽然超过了50%,但是第三产业发展明显不足;西藏三产占比虽然超过了50%,但是旅游业占了相当大的比重。总体来讲,西部民族地区产业结构不尽合理,尤其表现在第三产业发展不足;与全国经济非农化程度相比,无论是“量”还是“质”均显著滞后(见图2)。

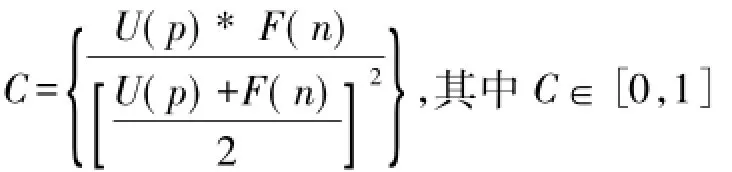

(三)经济城镇化与人口城镇化未能协调发展按照理论梳理,城镇化健康发展的基本前提是以经济城镇化为导向稳步推进人口城镇化,实现两者的协调发展。缺乏经济支撑的人口城镇化就像无源之水,不可能实现持续发展;而缺乏人口支撑的经济城镇化就像无本之木,受制于有限的消费力,经济发展也难以为继。因此,经济城镇化与人口城镇化的协调度也是考察一个地区城镇化发展水平的重要参考。本部分依托相关文献,构建了人口城镇化与经济城镇化协调系数(C)模型和协调发展系数(D)模型[2-5]。C模型:

式中C表示协调系数,U(p)、F(n)分别表示人口城镇化、经济城镇化水平;理论上来讲,二者离差越小越好。K为系统调节系数,因为本文中涉及城乡人口转变、一二三产结构演变以及考虑到二者的协调互动,所以K=2。此外,人口城镇化与经济城镇化的协调发展应该作为一个整体系统来考量,因此在计算人口城镇化与经济城镇化协调系数的基础上,本部分构建了人口城镇化与经济城镇化协调发展系数测度模型。D模型:

式中T=λU(p)+ωF(n)为人口城镇化与经济城镇化的综合评价指数,C模型表达的是二者的偏差性;而D模型则是反映人口城镇化与经济城镇化作为一个整体系统,二者的整体效用水平。λ、ω为权重系数,考虑到在经济系统中人口城镇化与经济城镇化的发展具有同等重要的作用,故本文令λ=0.5,ω=0.5。人口城镇化与经济城镇化协调发展划分标准见表2:

表2 协调度的等级划分及标准[6]

依据协调度模型,我们测度了7省份近5年的经济城镇化与人口城镇化协调水平,(结果参见表3),测算结果显示:贵州省2009、2010、2011、2012年处于严重失调状态,但是这种失调状态正逐步改善,到2013年协调系数为0.48,属于中度失调状态;云南省2009、2010年处于严重失调状态,2011、2012年处于中度失调状态;广西一直处于中度失调状态;宁夏2009~2012年处于中度失调状态,2015年转变为轻度失调;西藏一直处于极度失调状态;新疆一直处于中度失调状态;内蒙古2009-2012年度处于轻度失调状态,2013年实现基本协调。总体来讲,西部民族地区人口城镇化与经济城镇化基本处于中度失调状态,但是我们欣喜地看到:7省份协调系数呈上升趋势,表达出协调状态在逐步改善。

表3 经济城镇化与人口城镇化协调度结果

三、西部民族地区城镇化健康发展的实证评价

(一)实证评价的基本假定

基于城镇化发展的理论分析,鉴于当代国情下城镇化发展的事实梳理,民族地区城镇化的健康发展应实行市场主导和政府调节相结合的优化路径;市场力是城镇化发展的内生动力,政府力是城镇化健康发展的外生助力。如果这一过程中,出现市场力与政府力的本末倒置,那么可以认为政府在城镇化发展中干预过度,这种城镇化的发展并不是一个健康的发展态势;即便是特定时间内城镇化呈现出良好的发展态势,但我们并不认为,当下体制环境下,政府行为能够理性化;从长远来看,大包大揽的政府行为推动的城镇化并不可行,因为“政府非理性行为”的普遍存在是当下中国城镇化发展的事实。正是因为政府力的高度干预,使得当下城镇化的推进越来越受到体制机制的制约。因此,政府力的背后是一系列不合理体制机制的存在。正如相关学者所言:今后一个时期推进新型城镇化健康发展,须把深化改革特别是体制机制改革放在突出位置,加大难题破解,在体制机制的重点领域和关键环节有突破(张占斌,2013)[7];以体制机制创新推动新型城镇化发展。在当代中国城镇化的发展事实面前,我们的基本假定也具有丰厚的实践基础,中国城镇化发展进程中“政府悖论”的社会事实正是最好的佐证①张孝德(2002)指出:“中国实施城市化战略需要政府,但是在计划经济体制尚严重存在的制度环境中,存在着诱发政府脱离市场导向,以计划方式推进城市化从而引发城市化泡沫的风险。”。

(二)评价指标建构[8-12]

本部分选取2006—2012年相关省份的年度数据,根据城镇化健康发展的基本内涵,把指标体系设定为三级,第一级包括市场力、政府力两类指标;第二级由五个部分组成,分别是产业发展、劳动就业、城乡差异、公共服务、政府经济能力;第三级指标是二级指标的具体体现,第三级指标选取了14个指标;如表4所示。其中市场力用M来表示,政府力用G来表示;市场力二级指标中经济发展指标为M1,劳动就业指标为M2,城乡差异指标为M3,市场力三级指标用M1x,M2x,M3x来表达。政府力指标表示方法类似,在此不做赘述,具体参见表4。

表4 西部民族地区城镇化健康发展的评价指标

对于指标选取的几点说明:市场力指标M1、M2大类下代表的是城镇化发展的产业发展能力、经济支撑能力,政府力指标虽然不能直接表达出体制要素,但是无论是财政支出抑或是公共服务的供给政策,都要一系列体制的有效安排。

(三)模型建构及其结果分析

1.数据的无量纲化处理

进行数据无量纲化的处理,就是为了消除指标之间量纲不一致和数量级的差异大等现象;数据经过无量纲化之后,就可以将不同性质的指标进行加总处理。

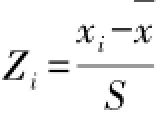

本文采用最常用的无量纲化方法,Z变换,其定义公式如下:

其中,x 表示变量的均值,S表示变量的标准差。

2.回归模型构建及其贡献度测算

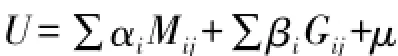

通过建立多元回归模型,通过回归系数计算,确定市场力、政府力下不同指标的权重,然后对指标权重加总,观察市场力、政府力指标对城镇化发展的贡献度。多元回归模型建构如下:

其中,U表示城镇化率,M表示市场力指标群,G表示政府力指标群;i=1,2……,j=1,2……自然数。

3.实证结果分析

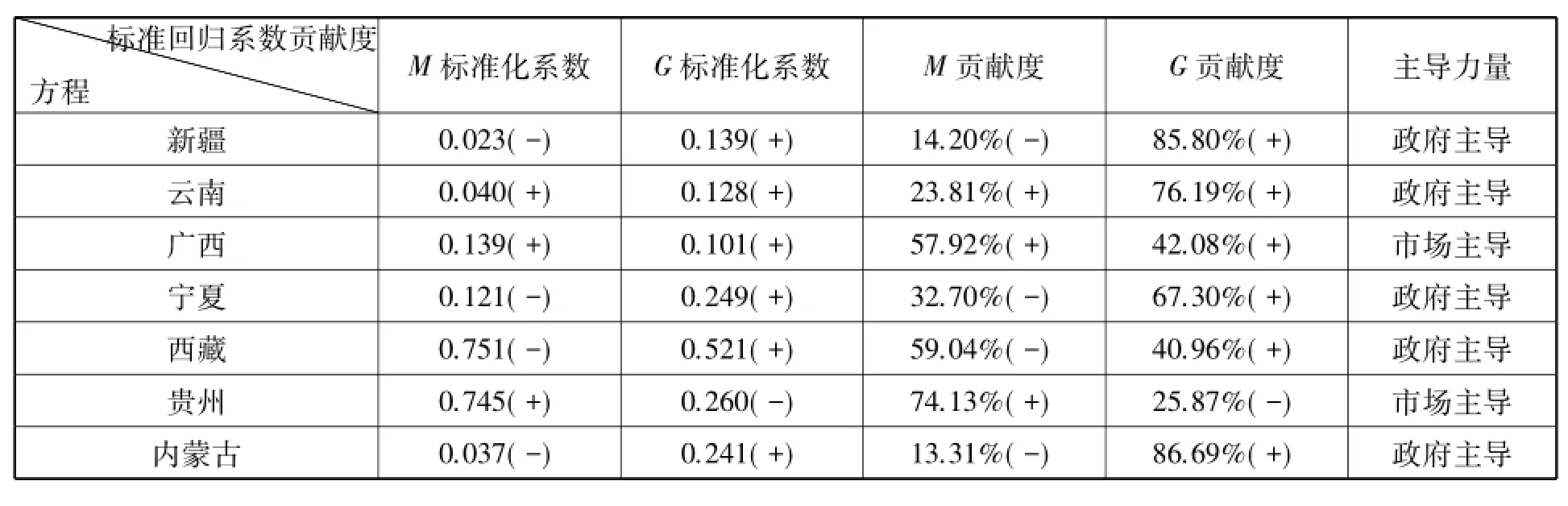

通过测试结果来看:选取的西部民族地区七省份表现出四类不同的城镇化运行态势。第一类,政府力主导,市场力负反馈城镇化运行态势。从回归系数来看,新疆、宁夏、西藏、内蒙古的市场力量对城镇化的发展均是负向反馈,其中,新疆、内蒙古的政府力贡献度高达80%以上;宁夏政府力贡献度为67.30%,政府主导型城镇化痕迹明显;西藏政府力对城镇化的发展贡献度仅为40.96%,但是其市场力作用效用为负,它是市场力、政府力双重薄弱的表现。第二类,政府力主导,市场力正反馈的城镇化运行态势。从评价指标来看,云南市场力对城镇化的发展虽是正向的,但是其贡献度仅为23.81%,政府力量贡献度高达76.19%。第三类,市场力主导,政府力正反馈的城镇化运行态势。广西市场力量贡献度为57.92%,政府力贡献度为42.08%。第四类,市场力主导,政府力负反馈的城镇化运行态势。贵州政府力贡献度为25.87%,并且从回归系数来看,其贡献度是负向反馈效应;市场力贡献度高达74.13%。值得关注的一个事实:贵州城镇化水平严重滞后于全国平均水平,在我们选取的七省份中也是处于低端水平;并且其经济发展、产业发展水平也较低;由此来看,虽然贵州城镇化发展市场力占据主导位置,但是这是政府推动城镇化发展不力、市场化水平低下的双重表达。

因此,总结来讲,西部民族地区城镇化的发展总体是靠政府力来推进的,但是又具有其异质性:特定区域下政府力的不作为凸显低水平市场力的高效应。

表5 西部民族地区城镇化发展两种力量贡献度评价结果①由于行文匆匆,我们选取的样本量十分有限,本文对无量纲化的数据加总后,只测度一级指标的贡献度;在后续研究中,我们将弥补这一不足;但是这并不妨碍我们对西部民族地区城镇化健康发展中两种力量的总体分析。

我们不可否认:政府行为在城镇化发展中的巨大推进作用,取得的相应成果;但是伴随城镇化的快速发展,政府行为下的各种体制问题日益成为西部民族地区城镇化健康发展的巨大阻滞。基于城镇化的演进规律,政府的过度干预,市场的不能回归市场,民族地区城镇化过程中的悖论就不能破解;继续在“从造城到鬼城、从农村贫困到城市贫困”的泥淖内无法自拔。正如党的十八大和中央城镇化工作会议指出的,“要坚持使市场在资源配置中起决定性作用;又要更好发挥政府在创造制度环境、编制发展规划、建设基础设施、提供公共服务、加强社会治理等方面的职能;完善城镇化健康发展体制机制。坚持走中国特色新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化”。

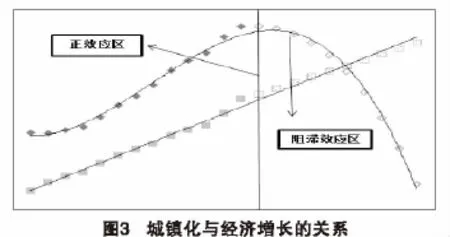

我们在分析云南省城镇化与经济增长关系时,就曾发现:城镇化与经济增长可能存在倒U关系(参见图3)的可能,并且我们也在实证层面给出了证明。这种倒U关系的存在,我们发现正是现行体制下城镇化发展的负反馈。正如我们在实践中观察到的那样,政府行为强力推动的城镇化,在初期由于人口聚集带来的聚集效应、规模效应红利,促进了经济增长;但是由于缺乏市场的导向,随着红利的结束,盲目推进的城镇化问题频出,尤其是对城市农民工利益诉求的牺牲,使得农民很难融进这个城市;城镇发展的消费潜力在下降、城镇发展成本在上升,便出现了负效应区(阻滞效应区),城镇化的持续发展不仅没有带来经济的持续增长,反而对经济的发展呈现出阻滞效用。

四、结论及补充说明

本文在实践层面对西部民族地区城镇化的健康发展做出了尝试性的思考。最后,本文从以下几个方面对西部民族地区城镇化的健康发展做出相关补充说明,并做出一些有启示性的总结及其思辨。

第一,对西部民族地区城镇化健康发展评价指标的补充说明。虽然本文选取的市场力指标与政府力指标并不能直接完全表达或替代“城镇化健康发展”的内涵;但是市场力指标背后是城镇化发展的经济内涵、产业发展内涵、市场内涵;政府力指标的背后则是对应着政府行为下的一系列制度安排内涵,譬如指标中的社会保障、财政支出等公共服务的供给等,如若存在不合理的制度安排,必然导致区域“制度特权”,形成不合理的地域制度安排,当下城乡对立的事实格局正是最好的佐证。在当下城镇化发展中的“政府悖论”,不也正是一系列不合理体制存在的结果?正如学者张孝德(2002)所言:“中国实施城市化战略需要政府,但是在计划经济体制尚严重存在的制度环境中,存在着诱发政府脱离市场导向,以计划方式推进城市化从而引发城市化泡沫的风险。”[13]因此,从本文选取的两大类指标可以窥见西部民族地区城镇化健康发展的基本现状。此外,本文指标群中的细化指标也正是城镇化健康发展的基本内涵表达(参见表4)。

第二,西部民族地区城镇化的健康发展应有两个方面的特殊内涵。一是文化型城镇化内涵。我国是一个统一的多民族国家,按照西部大开发计划的省份及直辖市来看,55个少数民族中有52个主要分布在西部地区,5个民族自治区全部分布于西部,西部民族自治地方面积为591.31万平方公里,占全国民族自治地方总面积的96.84%;各民族在生产实践中创造了丰富的民族文化。由此,西部地区丰富的民族文化应是我们在城镇化发展进程中不得不考量的重要因素。文化是城市的灵魂与生命,是城市的核心、实力和形象;城市是文化的凝结与积淀,是文化的容器。[14]如果一味地追求城镇化的现代文明,忽视了对优秀民族文化的传承与保护,一个同质化的城镇化也便失去了城镇自身发展的灵魂,用一种城市文明来剥夺民族文化的文明也不是城镇化健康发展的应有内涵。当下,城镇化高速推进,西部民族地区城镇发展中往往忽视了对传统文化的传承与保护,使文化建设处于城镇化发展中的边缘化状态,城市文脉断裂,形成了“千城一面”的怪相;这种与生俱来的“天生丽质”——人文特色被无情地埋葬与遗失;因此,西部民族地区的城镇化发展要注重对民族文化资源的保护与传承,从过去片面追求城市规模的扩大、空间扩张,改变为以提升城市的文化、公共服务等内涵为重点,真正使城镇空间成为具有较高品质的“宜居宜业宜游”的人文家园[15]。从另一层面来讲,任何城镇都具有或相同或差异的文化内涵,西部民族地区文化型城镇化应采取以“民族文化为动力机制的城镇化路径”,因为,文化不能成为城镇建构的直接产业基础,必须将民族文化转化为民族文化产业,形成产品和服务市场,才能成为城镇建构的产业基础,才能推进城镇化。二是生态型城镇化内涵。其内涵有两层意蕴,一方面是利用西部民族地区丰富的自然景观、良好的气候条件和优美的生态环境作为城镇建设、要素聚集、宜居吸引力的自然基础,推进城镇化;自然生态是西部民族地区城镇发展的比较优势、差异化竞争策略和特色。另一方面是要充分认识到西部民族地区的弱生态特质,西部民族地区由于历史因素制约和现实地理格局条件,生态环境保持良好,但是由于地理环境的复杂性,良好的生态环境极易遭受破坏,一旦破坏就难自行修复,其弱生态性特征明显。在城镇化发展中,如果盲目扩张建城区面积,将为人类所赖以生存的生态环境造成不可修复的伤害。例如新疆、内蒙古地区的沙漠化现象严重,再如云南、贵州等地生态环境的破坏。因此,西部民族地区城镇化的健康发展应在生态友好型城镇建设上做文章、下工夫;坚持“全面优化生态环境”的城镇化发展理念,按照“统筹兼顾、科学合理、人文自然、生态和谐”的总体要求,积极推动城镇的绿化建设,利用独特的山水地貌及组团功能形态,把建筑美与自然美相结合,给山造势,给水补形,设计自然、宁静、幽朴的生态城镇,打造出生态良好、环境优美、人文和谐的居住环境,实现城镇生活垃圾无害化处理、生活污水集中处理,实现“路在绿中、城在花中、人在景中”的生态绿化发展目标。与此同时,应将西部民族地区的自然生态和人文生态转化为对城镇发展的生态产业支持,也即生态资产化与生态产业化,因为任何时候,我们不应脱离这一城镇化的基础来讲“生态型”。

第三,西部民族地区城镇化的健康发展呈现两个显著特征:一是发展速度不适中,着力表现在与经济发展的不协调上,城镇化的发展缺乏经济支撑;二是发展水平不适当,一方面表现在城镇化发展水平明显滞后全国平均水平,另一方面表现在与非农产业发展的脱节上,城镇产业发展不足,产业结构不尽合理。

第四,西部民族地区城镇化健康发展中两种力量的“位次倒置”。在实证分析中,我们观测到西部民族地区城镇化发展中“政府力量”起到主导作用,市场力量被边缘化;这基本符合中国城镇化发展的事实。基于“有限理性政府”的假设,在集权国家,权力高度集中,政府决策受少数富有或精英阶层影响较大,而相对较少考虑更大空间范围内的居民,尤其是农村往往被忽略。因此,政府分配公共资源时常常倾向于城市居民。这种城乡差异既影响公共品的消费(如医疗卫生和教育的消费),也影响到投资和经济增长(农村地区获得的基础设施投资较少,从而影响私人资本流入,阻碍农村经济增长)。[16]从长远来看,西部民族地区城镇化的健康发展发挥市场力量的主导作用,注重制度的改革与完善,实现政府行政之手“有所为有所不为”,更加注重和强调统筹城乡发展。

第五,我们通过对城镇化健康发展的文献梳理以及实地调研分析,认为西部民族地区城镇化健康发展的动力机制应来源于“产业非农化”框架下内在稳定机制的形成与外部合理体制条件的驱动。其一,在工业化、农业现代化的推进下实现城镇化的经济内涵、产业意蕴;其二,以人的城镇化为核心的价值判断是城镇化健康发展的基本框架;其三,人口城镇化、土地城镇化、经济城镇化与社会城镇化的内在协调与同步性则是实现城镇化健康发展的内在稳定机制;其四,资源环境、政府导向、市场发育与需求、技术进步、城乡互动五个影响要素,则是实现城镇化健康发展的主要因素和动力条件。鉴于此,我们在关注两种力量的基础上,应该透过市场力、政府力两种力量指标的实证评价,看到在这背后隐藏的一系列不合理的体制机制,在更深入的层面去挖掘、探究西部民族地区城镇化健康发展的体制机制制约,并提出相关政策建议。

[1]李豫新,张争妍.西部民族地区自我发展能力测评及影响因素分析[J].广西民族研究,2013,(3):161-169.

[2]罗淳,舒宇.中国人口“城”“镇”化解析——基于人口普查数据的观测[J].人口与经济,2013,(4):3-11.

[3]陆汝成.边境地区土地利用与经济社会协调发展研究——以广西崇左市为例[J].广西社会科学,2012,04:58-62.

[4]陈稚蕊.中国碳排放与经济发展协调性测度研究[D].杭州:浙江工商大学,2012.

[5]张燕,张洪,彭补拙.土地资源、环境与经济发展的协调性评价——以通州市为例[J].长江流域资源与环境,2008,04:529-534.

[6]李刚,魏佩瑶.中国工业化与城镇化协调关系研究[J].经济问题探索,2013,05:72-79.

[7]张占斌.新型城镇化的战略意义和改革难题[J].国家行政学院学报,2013,(1):48-54.

[8]景春梅.城市化、动力机制及其制度创新——基于政府行为的研究视角[D].中国社会科学院研究生院,2009.

[9]吴文钰.政府行为视角下的中国城市化动力机制研究[D].上海:华东师范大学,2014.

[10]金鑫,肖宇亮.“加速度”视角下的中国城市化动力机制研究[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2013,04:35-37.

[11]顾朝林,吴莉娅.中国城市化问题研究综述(Ⅱ)[J].城市与区域规划研究,2008,03:100-163.

[12]顾朝林,吴莉娅.中国城市化研究主要成果综述[J].城市问题,2008,12:2-12.

[13]张孝德,钱书法.中国城市化过程中的“政府悖论”[J].国家行政学院学报,2002,(5):37-41.

[14]刘易斯·芒福德:城市的形式与功能[G]//陈一筠:城市化与城市社会[M].光明日报出版社,1986:52.

[15]卜希霆,齐骥.新型城镇化的文化路径[J].现代传播,2013,35(7):119-123.

[16]万广华,郑思齐,Anett Hofmann.城市化水平的决定因素:跨国回归模型及分析[J].世界经济文汇,2014,(4):20-35.

An Em pirical Analysis of the Healthy Development of Urbanization in W estern M inority Areas

TAN Xin1,ZHU Yao-long2

(1.Department of Economics Teaching and Research,Party School of CPC Yunnan Provincial Committee,Kunming,650111,Yunnan,China;2.School of Development Studies,Yunnan University,Kunming,650091,Yunnan,China)

Based on theoretical review and actual investigation of the healthy development of urbanization,this paper constructs evaluation indexes in westernminority areas from aspects of government forces andmarket forces.Our basic assumption is the existence of“government paradox”,since excessive government intervention is,in a certain sense,not conducive to healthy development,as is revealed by the current problems caused by irrational behavior of government.By empirical evaluation and analysis it is found that the developmentof urbanization inWestern ethnic areas is advanced by government forces on thewhole,but ithas its heterogeneity;that the inaction of government power under specific fields can highlight the high efficiency of low-levelmarket power.Finally,relevant supplement,conclusion and suggestions are provided.

westernminority nationalities;urbanization;healthy development;government forces;market forces

C912.82

:A

1006-723X(2015)03-0070-07

〔责任编辑:左安嵩〕

国家民族事务委员会2014年课题(2014-GM-032);中央党校2014年度课题(DY140216)

谭鑫,男,中共云南省委党校经济学教研部副教授,经济学博士,硕士生导师,主要从事城镇化、生态经济、产业经济、农村经济研究;

朱要龙,男,云南大学发展研究院2012级硕士研究生,主要从事城镇化、人口资源与环境经济学研究。