补偿核算新视角:土地征收与农民“被动性”市民化

——以江苏省南京市为例

2015-01-12唐云锋温其玉郭贯成

唐云锋,温其玉,郭贯成

(1.浙江财经大学财政与公共管理学院,浙江 杭州 310018;2.南京农业大学公共管理学院,江苏 南京210095)

补偿核算新视角:土地征收与农民“被动性”市民化

——以江苏省南京市为例

唐云锋1,温其玉2,郭贯成2

(1.浙江财经大学财政与公共管理学院,浙江 杭州 310018;2.南京农业大学公共管理学院,江苏 南京210095)

研究目的:从失地农民“被动性”市民化新的视角探讨土地征收补偿核算。研究方法:逻辑推理法、价值评估法、实证研究法。研究结果:(1)土地征收是引起“被动性”市民化的原因之一,也包含在“被动性”市民化的第一个阶段;“被动性”市民化的成本补偿应由产权补偿、代价补偿和发展补偿构成,其中代价补偿可分为第一过渡补偿、第二过渡补偿和第三过渡补偿;土地征收补偿应是产权补偿和代价补偿中的第一过渡补偿组成;(2)2011年南京市对失地农民市民化的补偿应达到610.39元/m2,其中产权补偿约占60%,代价补偿和发展补偿约占40%;土地征收补偿应达到390.81元/m2,是南京市现有征地补偿标准的6.15倍。研究结论:“被动性”市民化过程中农民丧失的不仅是土地的产权财富,还有为整个社会发展承担的发展代价以及成为新城镇居民后的个人发展权利损失。

土地制度;土地征收;“被动性”市民化;产权补偿;代价补偿;发展补偿

联合国关于世界城市化展望的最新研究报告预计,中国城镇化从现在到2030年还会保持一个较快的速度,届时城镇化率将提高到65%—70%左右[1]。在城市化过程中,中国的城市建成区面积在过去20年中增加了2倍以上,一些城市的建成区更是扩张了20倍以上[2]。城市扩张使得每年都有大量土地被征收为国有,被征地农民被迫成为失地农民,进而转换为市民[3]。这种被动性的市民化导致了一种现象:城市化进程中粗放式规模扩张的痕迹非常明显,土地城市化进程远超前于失地农民市民化进程。失地农民市民化滞后不仅严重制约了城市化进程,而且降低了城市化对经济发展和社会进步的推动作用,同时失地农民市民身份心理认同的缺失也衍生出许多社会问题,增加了城市管理的难度[4]。

农民市民化问题历来是学术界关注的重点,对郊区农民市民化的研究主要集中在动力与困境等方面,事实上,在土地征收背景下,大多数农民市民化的过程是一种完全被制度化安排的“被市民化”的过程[5],城郊农民“农转非意愿不强,积极性不高”,有的甚至拒绝市民化[6]。农民为市民化付出的成本问题没有引起足够的重视。与此同时,对于土地征收补偿范围的研究有逐步扩大的趋势。农民所拥有的耕地不仅具有经济产出功能,还具有社会保障和稳定功能[7]。有学者认为,耕地价值应该包含经济价值、社会价值和生态价值,并以耕地价值来确定土地补偿标准[8];还有学者提出土地征收补偿的理论构成应包括土地质量价格、社会保障价格、粮食安全价格和生态安全价格[9];更有学者认为征地补偿应当包含农民基本养老保险、失业保险等内容[10],并将土地征收的研究对象从土地本身逐渐转移到土地使用者身上,认为土地价值不仅包括直接使用价值、间接使用价值、选择价值、存在价值,还包括遗赠价值[11]。基于此,本文试图理顺城郊土地征收和“被动性”农民市民化的关系,并试图去探讨土地征收补偿与失地农民市民化的成本补偿问题,为进一步完善土地征收补偿制度、保护农民市民化进程中的财产与福利提供理论依据。

1 土地征收与“被动性”农民市民化的关系分析

土地征收导致土地的所有权由农民集体所有转变为国家所有,这种所有权转变在一定程度上割裂了农民分享土地后续发展带来收益的可能,也使得农民变成了失地农民,无地可种迫使他们抛弃农耕生活,寻求其他生活方式,从而不得不市民化。即使土地没有被(全部)征收,城市的扩张也会使得他们不得不融入城市生活,迫使他们不得不市民化,因此“被动性”市民化有两方面的推力:土地的征收和城市的扩张,这两种推力是相互交织在一起,共同对“被动性”市民化产生推动作用。

对于大多数城郊农民来说,一旦土地被征收,就面临着向市民角色转换的问题,土地征收成为大多数城郊农民市民化的起因。从农民转换为市民这一漫长过程称之为农民市民化,它大致可以分为三个阶段:传统农民变为失地农民,失地农民向市民转变,市民化基本实现。

传统农民变为失地农民阶段。这是角色转换的初期阶段,也是土地征收发生的阶段。这一时期土地被征收,住宅被拆迁,传统农民变成了无土地无住房的失地农民,从而失去了基本生存的基础:土地与工作[3],这一时期的农民已经失去了土地以及建立在土地上的营生模式,闲置在家而无所事事,处于失业状态,但是他们仍旧保留着传统的农村生活方式,他们内心还处于传统农民的角色,却被动地处于向市民转换的状态。

失地农民向市民转换阶段。农民市民化过程中的第二阶段,也叫过渡的中期。这一阶段土地征收已经完成,失地农民开始像市民一样进入社区生活,其生活质量显著提高,同时他们开始寻求就业机会,以保障在城市的生活。但是他们很快发现,他们在农业生产时所获得的技能以及经验对在城市就业并没有多大用处,他们面临着就业门槛和生活压力,其子女进城入学也面临着困难,他们进入了城市却无法享受市民权利,心理上开始由于“过渡人”身份而不安[12]。为了便于下文分析,笔者把这种既不同于农民也不同于市民的状态,称之为半市民。

市民化基本实现阶段。这是角色转换的最后一个阶段,他们逐渐融入城市生活,在城市的再就业率也明显提高,学会了城市的生活、生产方式,基本抛弃了原有的农村生活、生产方式,从外表上已经看不出他们与市民的差别。他们毫不例外地受到城市各方面竞争的影响,这大大提高了他们在城市生活的竞争能力和心理承受能力,城市也为他们提供基本的养老、医疗以及失业保险等社会保障。

综上所述,土地征收使得有地农民变成了失地农民,显然这也是“被动性”市民化的第一个阶段,土地征收和“被动性”市民化具有相同的起点,土地征收完成后,“被动性”市民化并没有完成,失地农民不得不被迫进一步向市民转换,因此,土地征收是“被动性”市民化的起因,也存续在“被动性”市民化的第一个阶段,土地征收的结束意味着“被动性”市民化第一个阶段的完成。

2 “被动性”市民化的成本核算与补偿

在上述分析的基础上,笔者把“被动性”市民化分为前中后三个部分,在图1中用I、II、III表示 “被动性”市民化的三个阶段。在整个分析框架里,可以清晰地梳理出从土地征收开始到完全市民化这一进程中,土地产权损失、农民市民化的代价损失以及真正市民化后发展能力缺失等情况,这构成了农民“被动性”市民化后发展能力缺失等情况,也构成了农民“被动性”市民化的全部成本。

2.1 产权的“剥夺”

根据产权理论,产权可以分解为所有权、占有权、支配权、使用权等权能①产权权能在经济分析上有意义的产权与法律规定上的产权可能存在很大区别甚至截然不同(张曙光,程炼.复杂产权论和有效产权论.经济学(季刊),2012年第4期)。,而收益权则是通过行使这4种中某种权能所获得的权利,与其他权能是孪生的。由于各种原因,权能分离,从而收益权也会分离,各权利人依靠各自权利取得收益。产权权能能带来收益成为产权权能定价的理论依据,产权权能的价格就等于该项权能所带来收益的还原值。用公式表示为:

式1中,Pj是第j种产权权能的价格;Rj是相应的第j种产权权能的收益;r是还原率,一般取存款利率代替。

具体到土地产权权能上,在土地未被征收时,也就是角色转换未进行之前,传统农民依靠土地进行生产,土地也成为他们所拥有的许多权利和利益的载体。《中华人民共和国土地承包法》第20条规定耕地的承包期为30年。之后,中共中央、国务院为了稳定土地承包关系,在原定的耕地承包期到期之后,再延长30年不变,这一决定基本确保了农民一生除所有权外的其他3项权能。对于土地的所有权,中国宪法规定一切土地归公有即国家所有或者集体所有,在现实中,进行土地征收一般是把集体所有的土地流转为国家所有,土地的集体所有一般是指乡镇及以下的农民集体所有[13],所以对于集体土地的征收补偿实际上是对土地各项权能的转移补偿,土地的产权补偿价格是土地各项产权权能所带来的收益之和的折现值,可以用下列公式表示:

图1 农民“被动性”市民化的成本损失与补偿Fig.1 The cost of the farmers’ passive urbanization and compensation

式2中,Pc表示土地产权价格的补偿;Rj为各项产权权能的收益,0<j<5,取整数;r为土地的还原率。值得说明的是土地的各项产权权能的收益不仅包括现有的土地产权权能收益(这一部分收益的总和等于土地的现有产值收益),还应该包括潜在收益即土地的增值分配,对于前者由于是通过产值来计算,则需要将其通过还原率还原成土地的现有价值。土地的增值可以分为两个部分,第一部分是由产权转移引起的增值,这一部分发生在政府将集体所有转变为国家所有的过程中,第二部分是由用途转变引起的增值,这一部分发生在政府已经取得土地所有权后将土地转让给开发商的过程中[14],从产权角度来说,农民参与土地增值分配的是增值的第一部分,因此“被动性”市民化中的产权补偿价格又可以表示为:

式3中,R1为现有土地的收益,一般取一定期限内的平均值,R2为农民所应得的土地的增值收益分配份额,根据上面的分析,R2表达式为:

式4中,括号内表示土地增值的第一部分,即由产权转移引起的增值,VK是待出让熟地的价格,可通过对区域内不同用途和级别的土地的基准地价进行加权平均得到,E为政府投入的成本,根据陈兴雷[15]的论文,一般政府的“五通一平”的成本为300元/m2;R3为土地的原有收益,等于式3等号右边的第一部分,∂为土地增值农民分配比例,根据朱一中等[16]的计算,从土地征收到土地出让农民的分配比例大约是30%—40%。

2.2 代价的“承受”

历史证明,人类社会的发展是建立在一定的代价基础之上的。所谓代价是指一定的社会主体在从事某项活动取得积极成果的同时所产生的副作用,在经济学中,代价是指在创造价值的过程中被抛弃、压抑或损害的部分[17],因此代价有别于成本。事实表明某个集体、某种文明、某一地区或某一些人能够取得发展,相应的会有另一个集体、文明、地区或者另一些人为此付出代价,作出牺牲[18]。美国威尔伯教授专门探讨了代价问题,并指出社会的发展必然要付出各种代价,尤其是人的代价。在社会的发展过程中,社会强势主体通过自身优势向弱势群体转嫁发展代价,使其成为主要的承担者[19]。代价应该被控制在一定的范围内,及时进行补偿,以便维持社会发展的稳定,代价的产生是由发展引起的,因而应由发展的成果来对代价进行补偿,并且对代价的补偿会促进其进一步发展,这就是“代价—发展—新的代价—新的发展”的发展代价规律。

在“被动性”市民化过程中,政府为了公共利益对农民的土地进行征收,农民根本没有机会以市场的方式与土地征收方进行征地协商[20],被迫以极低的土地价格转让其重要的生活、工作保障基础——土地,是以牺牲失地农民利益为代价[21],并没有对土地的保障职能进行补偿,使失地农民独自承担社会发展的代价。在失地农民市民化过程中,传统农民一旦失地就意味着失业,同时失去了最低生活保障,医疗、养老等问题也得不到保障。及时对失地农民的这种代价补偿,有利于稳定社会发展,促进社会和谐和公平正义。根据对“被动性”市民化三个阶段的分析,可以将农民市民化所承担的代价分为三部分:(1)第一阶段:从农民变成失地农民;(2)第二阶段:从失地农民变成半市民;(3)第三阶段:从半市民变成市民。因为这段时间是农民市民化的过渡时期,因此将这三部分的代价补偿分别称为第一过渡补偿、第二过渡补偿以及第三过渡补偿,公式表示为:

式5中,Pd为土地征收后失地农民市民化所承担的代价的补偿额,简称代价补偿,Pd1表示第一过渡补偿,Pd2表示第二过渡补偿以及Pd3表示第三过渡补偿,cs表示土地征收后失地农民市民化过程中的代价,l为人均农地面积。

2.3 发展的“受制”

发展作为人类的当然要求显然是与人性的复苏历程相伴生的,但发展上升为一项权利要求却是最近几十年间的事情。根据国际性及区域性人权文件规定可以看出,发展作为一项权利在20世纪60年代已初具雏形。一是自由权、平等权、生存权的保障、实现和发展密不可分;二是发展既包括作为团体的人民、妇女、儿童的发展,也包括作为个人人格的发展;三是国家与社会应为主体的发展创造条件、提供保障[22]。

具体到农民市民化来说,实现角色转换后的“农民”已经完全和市民毫无差别,但由于他们本身条件有限会限制其在城市中的发展,而对被征地农民的补偿远不足以弥补其自身这种“能力缺口”,他们将因缺乏足够的发展能力而持续落后[23],这不仅对其发展不利,而且这部分新的城镇人口也会成为未来社会发展的难点。这种“能力缺口”最突出的表现为他们平均获取经济收益的能力仍然与市民有一定差距,这种“能力缺口”最大的原因在于其自身的文化水平较低,很难让失地农民达到城市居民的一般生活水平,更不用说农民市民化的后续发展。因此,可以将对发展权利的补偿表示为:

式6中,Pf表示为对发展权利的补偿,简称为发展补偿,co为失地农民市民化后的平均“能力缺口”,l是人均农地面积。

基于上述分析,被征地农民不仅失去土地本身的产权,而且由于失去土地被迫从传统农民向市民转换,承担社会发展的代价,同时,在成为市民后自身因素的限制导致其后续发展存在“能力缺口”,所以本文认为“被动性”市民化的补偿构成应该包括三个方面:产权补偿、代价补偿、发展补偿,其构成可以用图1表示,由于土地征收存续在“被动性”市民化的第一个阶段,因此认为土地征收补偿应该包括全部的产权补偿和部分代价补偿,其中部分代价补偿应该是 “被动性”市民化中第一过渡补偿。

3 实证分析——以江苏省南京市为例

3.1 数据来源

以2012年江苏省南京市统计局的《南京市统计年鉴》为基础,综合查阅南京市国土资源局、南京市民政局等部门的有关文献资料,以及中国太平洋保险公司和中国人寿保险公司等机构的有关资料,以下数据无特别说明均来自2012年《南京市统计年鉴》。

3.2 “被动性”市民化的成本补偿测算

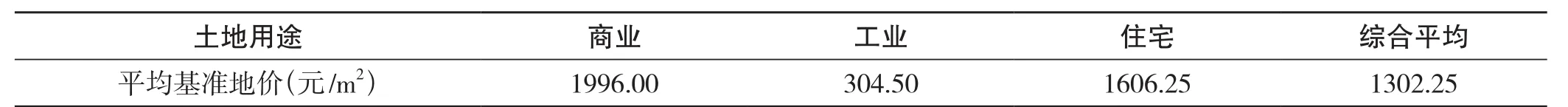

3.2.1 产权补偿 南京市2009—2011年的农业总产值分别为1228116×104元、1394403×104元、1624518×104元,根据南京市国土资源局统计的数据,南京市2011年初的农用地面积为425329.1 hm2,还原率取存款利率为当年一年期整存整取利率3.5%,南京市平均基准地价见表1,土地增值农民的分配比率取30%①保守起见,取分配比率区间的下限。,通过式4计算得出农民应得的土地增值分配额为272.15元/m2,根据式3得出“被动性”市民化补偿中产权补偿为367.25元/m2。

表1 南京市基准地价Tab.1 The benchmark land price of Nanjing City

3.2.2 代价补偿 代价补偿来源于土地征收后失地农民市民化过程中为社会发展所承担的代价。笔者在参考已有研究的基础上[20,24],认为失地农民市民化过程中大致会遭遇的困境如表2所示。

表2 “被动性”市民化的困境及评估Tab.2 The dilemma of the farmers’ passive urbanization and its assessment

南京市2011年农民人均收入为15749元,全市636.3641万人,全市男女比例为101.73∶100,男女分别占总人口的50.4%和49.6%,全市平均年龄为43岁,农村人均学杂费184元。根据南京市民政局有关资料,农村最低生活保障标准南京市除郊区3县市为210元/月外,其他10区为240元/月,城镇最低生活保障标准为360元/月。根据秦旻的研究结果显示50%的人在9次心理咨询时达到临床显著效果,75%在17次后达到临床显著效果[25],心理咨询门诊费为50元/次。中国太平洋保险公司太平盛盛世·长健医疗保险A款缴费表(保至70岁)得出43岁的男女应缴金额分别为1394元和1168元,中国人寿个人养老金保险(A型)费率表中43岁的男女应缴金额分别为20687元和21519元。根据上述资料分别计算困境损失(表2)。

利用表2中的困境损失价值额,求得在整个角色转换过程中代价总额大约为104487.6元/人,从而根据式5,求得“被动性”市民化补偿中代价补偿为156.33元/m2。

3.2.3 发展补偿 发展补偿是对农民市民化后与原有市民间的“能力缺口”进行的补偿,考虑的是农民市民化后的后续发展。对这种“能力缺口”的衡量有两种方法:第一种是通过收入来衡量,即用原有城镇居民与新的城镇居民之间的收入差额表示,这种方法偏重于结果;第二种是通过投入来衡量,即用原有城镇居民与新的城镇居民之间的人力资本投入差额表示,这种投入既有个人的,也有社会的,本文主要考虑的是社会的投入,因此本文选择第二种方法计算发展补偿,这种方法更偏重于原因,有利于更好的认识发展补偿。

根据上文分析,选择教育、就业培训支出等指标来衡量“能力缺口”,2010年南京市城镇用于教育文化支出的人均水平为3263元,农村教育文化支出人均为1167元,财政支出中用于社会保障和就业金额为45.94×108元,2011年南京市城镇用于教育文化支出的人均水平为3732元,农村教育文化支出人均为1294元,财政支出中用于社会保障和就业金额56.58×108元。1998年中国正式加入《准予就业最低年龄公约》中规定最低劳动年龄为16岁,以此为标准划分教育文化“能力缺口”时长为16年,就业培训支出以最低劳动年龄到农民市民化后为时限,以2011年平均年龄代替农民市民化时年龄,得出就业培训“能力缺口”时长27年,算得市民化后“能力缺口”为58020.87元/人,根据式6计算得出“被动性”市民化补偿中的发展补偿为86.81元/m2。

根据上述测算,2011年南京市农民“被动性”市民化补偿价格至少应达到610.39元/m2,其中土地产权补偿应达到367.25元/m2,农民“被动性”市民化补偿构成如表3所示,其中产权补偿所占比例最高,达到60%;其次是代价补偿;发展补偿的比例最低,为14%。南京市的土地征收补偿应该是390.81元/m2,约占整个“被动性”市民化成本补偿的64.03%,显然土地征收补偿在“被动性”市民化的成本补偿中占较大比例。依据《南京市征地拆迁补偿安置办法》,南京市征地补偿的标准是63.50元/m2。显然,基于农民“被动性”市民化视角核算的土地补偿要远高于现有的补偿标准,是现有标准的6.15倍,但又低于表1中平均后的基准地价,因此现实中具有一定合理性和可行性。

表3 “被动性”市民化的成本补偿Tab.3 The cost compensation of the farmers’ passive urbanization

4 结论与讨论

土地征收是引起“被动性”市民化的原因之一,也发生在“被动性”市民化的第一个阶段,对土地征收补偿的范围应终止在“被动性”市民化第一个阶段的结束,“被动性”市民化的成本补偿应由产权补偿、代价补偿和发展补偿构成。以南京市为例,产权补偿在“被动性”市民化的成本补偿中占60%,一方面说明了“被动性”市民化的成本补偿中产权补偿的重要性,另一方面说明产权补偿只是“被动性”市民化的成本补偿中的一部分,有必要充分考虑其他两种补偿,“被动性”市民化过程中农民丧失的不仅是土地的产权财富,还有为整个社会发展承担的发展代价以及成为新城镇居民后的个人发展权利损失。

参考文献(References):

[1] 李克强.协调推进城镇化是实现现代化的重大战略选择[J] .行政管理改革,2012,(11):4 - 10.

[2] 王雷,李丛丛,应清,等.中国1990~2010年城市扩张卫星遥感制图[J] .科学通报,2012,57(16):1388 - 1399.

[3] 赵同春.失地农民角色转换探究[J] .民族论坛,2007,(7):16 - 17.

[4] 杨圆圆.失地农民市民化相关问题研究[J] .农业技术经济,2011,(11):24 - 33.

[5] 文军.“被市民化”及其问题——对城郊农民市民化的再反思[J] .华东师范大学学报(哲学社会科学版),2012,(4):7 - 11.

[6] 毛丹,王燕锋. J 市农民为什么不愿做市民——城郊农民的安全经济学[J] .社会学研究,2006,(6):45 - 73.

[7] Shoemaker,Robbin. Agriculture land values and rents under the conservation reserve program[J] . Land Economics,1989,65(2):130 - 133.

[8] 王仕菊,黄贤金,陈志刚,等.基于耕地价值的征地补偿标准[J] .中国土地科学,2008,22(11):44 - 50.

[9] 吴焕发.从资源价值角度分析征地区片综合地价的构成[J] .科技创新导报,2010,(26):231 - 232.

[10] 刘慧芳.论我国农地地价的构成与量化[J] .中国土地科学,2000,14(3):15 - 18.

[11] 诸培新,曲福田.从资源环境经济学角度考察土地征用补偿价格构成[J] .中国土地科学,2003,17(3):10 - 14.

[12] 章辉美,赵同春.湖南城市化进程中失地农民角色转换研究[J] .长沙铁道学院学报(社会科学版),2007,8(4):34 - 37.

[13] 王克稳.论我国集体土地征收中的被征收人[J] .苏州大学学报(哲学社会科学版),2013,(1):72 - 78.

[14] 金山,史平平,古丽.农地征收增值收益的形成机理分析[J] .中国城市经济,2011,(30):47 - 48.

[15] 陈兴雷.城市扩展过程中的农地非农化:代价性消耗与过度性消耗——对南京市的考察[D] .南京:南京农业大学,2011.

[16] 朱一中,曹裕.农地非农化过程中的土地增值收益分配研究——基于土地发展权的视角[J] .经济地理,2012,32(10):133 - 138.

[17] 贺善侃.社会发展代价的实质及支付原则[J] .学术月刊,2000,(8):23 - 29.

[18] 赵丽君.发展和代价的博弈关系[J] .理论研究,2010,(6):51 - 53.

[19] 李迎生.社会转型加速期的代价支付及其补偿问题[J] .中国人民大学学报,2007,(3):63 - 70.

[20] 刘春荣.城市化进程中失地农民问题的分析与对策[J] .黑龙江农业科学,2010,(3):103 - 105.

[21] Chengri Ding. Policy and praxis of land acquisition in china[J] . Land Use Policy,2005,(14):1 - 13.

[22] 齐延平.论发展权的制度保护[J] .学习与探索,2008,(2):99 - 106.

[23] 张国林,封凯栋.从发展的视角看农地补偿[J] .中国土地,2013,(2):51 - 52.

[24] 郑桂兰.城市化进程中的失地农民问题对策探析[J] .产业与科技论坛,2006,(10):37 - 39.

[25] 秦旻.门诊心理治疗的效果评价研究[D] .重庆:西南大学,2010.

(本文责编:仲济香)

New Perspective of Compensation Accounting: Land Expropriation and Farmers’ Passive Urbanization: A Case of Nanjing, Jiangsu Province

TANG Yun-feng1, WEN Qi-yu2, GUO Guan-cheng2

(1. School of Public Finance & Administration, Zhejiang University of Finance & Economics, Hangzhou 310018, China; 2. College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

The purpose of this paper is to explore the compensation accounting for land expropriation from a new perspective of farmers’ passive urbanization. Research methods include logical reasoning, valuation method and empirical research method. Results show that 1) Land expropriation is one of the reasons causing farmers’ passive urbanization, as well as the first stage of the passive urbanization. And the cost of the passive urbanization should be constituted by the property rights compensation, cost compensation and development compensation, the cost compensation can be divided into the first transition compensation, the second and third transition compensation. Land expropriation compensationcould be composed by the property rights compensation and the first transition compensation. 2) In 2011, compensation for landless farmers in Nanjing should reach 610.39 RMB/m2, of which property rights compensation accounted for 60%, cost compensation and development compensation accounted for about 40%. Land expropriation compensation of Nanjing should reach 390.81 RMB/m2in 2011, which is about 6.15 times as the current standard of Nanjing. The conclusion is that the loss of the farmers includes property wealth of the land, the development cost for the entire social development, and the individual development rights after becoming new urban residents.

land institution; land expropriation; passive urbanization; property rights compensation; cost compensation; development compensation

F301.1

A

1001-8158(2015)05-0048-07

10.13708/j.cnki.cn11-2640.2015.05.007

2014-12-02

2015-03-16

国家自然科学基金项目(71233004,71003052);浙江省自然科学基金项目(LY15G030019)。

唐云锋(1971-),男,湖南祁阳人,博士,副教授。主要研究方向为土地经济与管理。E-mail: tyf9959@163.com

郭贯成(1977-),男,江苏涟水人,博士,副教授,博士生导师。主要研究方向为土地经济与政策、不动产评估与管理。E-mail: ggc@njau.edu.cn