利用教材习题开发物理实验,提高教学效率

2015-01-08黄晶

黄 晶

(江阴市第一中学,江苏 江阴 214400)

实验是物理教学的基础,也是物理学的魅力所在.通过实验可以极大地促进学生学习物理的兴趣,让学生保持学习物理的热情.在实际教学中,物理教师除了要利用实验室现成的器材为学生演示实验,更要重视自己开发实验器材并运用到教学中去.教材的课后习题都是精挑细选,情景都是比较新颖或者比较经典,具有很高的借鉴价值.此外,开发实验、自制教具的灵感还可以来自教材中的课后习题的启发.

1 利用课后习题开发实验,激发学生的兴趣

兴趣是最好的老师.兴趣是对事物喜好或关切的情绪,心理学上指力求认识某种事物或从事某项活动的意识倾向.兴趣可以刺激大脑皮层,进行积极地思考,兴趣也是一切行动的催化剂.只有学生对物理课堂表现出浓厚的兴趣,才会在课堂上跟上教师的思路,学习中才会主动去探索、思考物理问题,才会发挥学生主观能动性,促进学生进行有意义的学习.

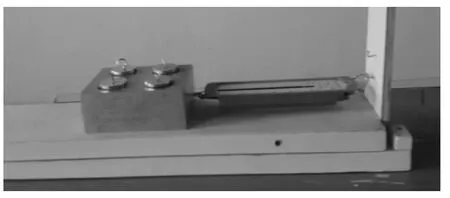

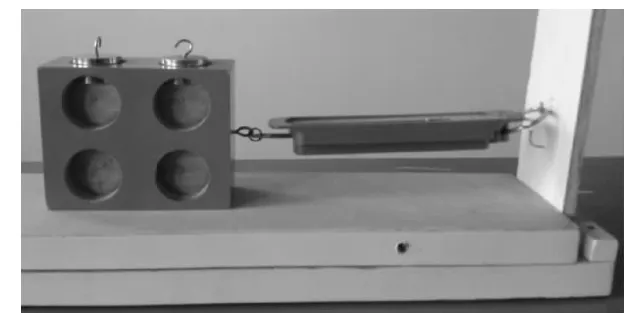

在物理教学中,实验是激发学生学习兴趣和热情的重要途径之一.尤其是用自制教具做的演示实验,更能吸引学生.以“力的分解”为例,可以利用粤教版教材课后实践栏目中的练习题,教师自制“一指断钢丝”的教具,在课堂上可以极大地调动学生学习的积极性.

这个习题如下.两条长约12cm的木条用铰链连接成人字形支架.在两个L形木块上各装一颗羊角眼螺丝,在羊角眼螺丝之间拴上一根细线,把人字形支架放置在两个L型木块上,通过调节细线的长度来改变人字形支架的夹角.如果用一只手指在人字形支架的铰链处用力往下按,如图1所示,可以轻易地将细线拉断.如果用细铁丝代替细线,重复上述实验细铁丝也可被拉断.常识运用所学的知识来说明“一指断钢丝”的原理.[1]

制作这一教具,木方铰链都比较容易找到,难点在于L形木块和钢丝的连接.为此可以用网线中细铜丝代替钢丝,用实验室铁质的小车代替L形木块,如图2所示.在教学中通过这个实验演示,凝聚了学生的注意力,很好地激发了学生的兴趣,收到了较好的教学效果.

图1

图2

2 利用课后习题开发实验,突破教学难点

在物理教学中,重点、难点的突破事关教学的成败.只有有效突破教学重点、难点,才能为学生后面的学习奠定基础,扫清学习障碍.故而,在教学设计中,教师都会花大力气来设计每一节课的重点、难点的教学,而实验是最常用、最有效的手段之一.实验的设计可以是实验室成套的设备,也可以只自制教具、甚至生活物品等我们也可以根据课后习题来开发演示实验.

以探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关为例.在粤教版教材中,滑动摩擦力大小公式的探究没有通过实验得出,而是直接给出:“实验表明,滑动摩擦力f的大小跟接触面的压力(正压力)FN成正比,即f=μFN”.关于滑动摩擦力的大小虽然学生在初中已有所知,但是都只是定性的描述.如果直接给出结论,显得有些唐突.而有些版本的教材中探究滑动摩擦力大小的实验方案又显得不够科学.例如人教版教材采用如图3所示的方案.这样的方案要弹簧测力计的读数等于木块所受的摩擦力,对木块必须是匀速拉动,然而这很难做到.为了突破这一教学的重、难点,可以借鉴粤教版课后的练习开发一个演示实验来实现.

图3

图4

“如图4所示,物体A重20N,物体B重10N.物体A与B之间、A与地面之间的动摩擦因数都相同.用细线系住物体B,对物体A施加20N水平向右的拉力时,能将物体A匀速拉出,求接触面之间的动摩擦因数.”[1]

需要的材料有:木块、长木板2块(不带滑轮)、弹簧测力计、铁钉、钩码.装置如图5所示.这样的装置只需要拉动木块下面的长木板即可,无论是否匀速,只要长木板在运动,木块(含钩码)受到的都是滑动摩擦力,而且木块(含钩码)受到的摩擦力和弹簧对它的拉力都是二力平衡,这样保证了实验中所测量的滑动摩擦力的准确性.要探究滑动摩擦力与压力的关系只要在木块上增加钩码即可.要探究滑动摩擦力与接触面性质的关系(粗糙程度、材料)等,只需要更换更粗糙的木板,在木板上铺上毛巾或换成玻璃板、铁板.

图5

3 利用课后习题开发实验,突破错误前概念

在学生学习新的物理概念之前,由于生活经验、思维定势、旧知识的错误迁移等会在学生头脑中产生前概念.这些前概念有些是正确的,有些是错误的.不破不立,错误的前概念对学生学习新的正确的物理概念会造成很大障碍.要让学生很好地接受、理解、运用正确的新概念,就必须想办法铲除学生错误的前概念.通过实验的演示,让学生亲身体验、感知,让事实说话,对于错误前概念的破除,正确新概念的习得,有事半功倍的效果.实验的来源依然可以根据课后的习题来开发.

以摩擦力的教学为例,学生会认为“只有运动的物体才会受到滑动摩擦力”、“滑动摩擦力的大小与接触面积有关,接触面积越大,滑动摩擦力越大”等.这两个错误前概念可以由图5和图6所示的实验来解决.当拉动木块下面的木板时,木块(相对于地面)静止,但是木块和木板之间有相对滑动,木块受到了木板施加的滑动摩擦力,故而静止(相对于地面)的物体也可以受到滑动摩擦力.然后进一步阐释,研究对象是否运动要看我们选择什么参考系,我们所说的运动在没有特别说明的情况下是以地面为参考系.而产生滑动摩擦力的两个物体之间要有相对滑动,指的是两个物体以对方为参考系是滑动的,而以地面为参考系它们中可能会有静止的物体.后一个错误的前概念只要将图5中减去两个钩码,拉动木块下的长木板,读出弹簧测力计的读数F1.然后换成图6所示,拉动木板,读出弹簧秤的读数F2.实验中F1、F2大小相同,可以说明滑动摩擦力的大小与接触面积无关.

图6

4 利用课后习题开发实验,构建物理情景

建立物理情景是构建物理模型的基础,是建立物理模型的一个重要步骤.在建立物理情景的过程中,可以引导学生从物理问题中获取建立物理情景的重要信息,再对这些信息进行必要的加工整理、去伪存真的同时,引导学生积极思考问题.

例如,一根长0.1m的细线,一端系着一个质量为0.18kg的小球,拉住线的另一端,使小球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,使小球的转速很缓慢地增加,当小球的转速增加到开始时转速的3倍时,细线断开,线断开前的瞬间线受到的拉力比开始时大40N,求:

(1)线断开前的瞬间,线受到的拉力大小.

(2)线断开的瞬间,小球运动的线速度.

(3)如果桌面高出地面0.8m,求小球飞出后的落地点与O点的水平距离L.

图7

求解本题中,学生常在第3问受阻,最根本的原因就是,没能建立如图7所示的物理情景.这里可借助鲁科版教材第4章“圆周运动 离心运动”一节课后习题提供的情景,就可以模拟演示上题中的类似情景:“一把打开的雨伞边缘半径为r,且高出水平地面h.当该雨伞以角速度ω旋转时,雨点自边缘甩出落在地面上形成一个大圆.试求该圆的半径.”[2]

其实这一物理情景,离学生的生活并不遥远.当雨天来临时,学生打雨伞上学.雨伞上有雨水,会看到有学生把伞旋转,甩掉上面的水滴,水滴从伞的边沿飞出,其运动情景就和该题中的一样.

为了帮助学生构建这样的物理情景,找来雨伞一把、弄湿,重现学生甩雨滴的过程,让学生观察水滴落点到伞中心在地面上投影的距离,然后转至上题,让学生尝试画出如图7所示的运动情景图.图画出来后,问题自然迎刃而解了.物理情景与物理模型的建立,让抽象的物理知识贴近于现实实际生活,贴近学生的生活经验,使学生学习物理知识有亲切感和现实感,不仅能激发学生的学习兴趣,也丰富了物理课程的形式.

5 在课后习题中穿插实验探究,渗透情感态度价值观的教育

要实现三维教学目标,就要在教学过程中除了让学生习得知识与技能,习得过程与方法,还要渗透对学生的情感态度价值观的教育.在物理教学中,根据课后练习提供的情景,利用身边物品开发演示实验对学生渗透情感态度价值观的教育,往往会有很好的教学效果.

以牛顿第一定律的教学为例,可以利用人教版必修1教材“牛顿第一定律”一节课后练习的第2题开发实验、模拟情景,进行交通安全和对生命情感的渗透教育.“我国道路交通安全法规定,在各种小型车辆前排乘坐的人必须系好安全带.为什么要做这样的规定?”[2]

本题的情景,可以利用生活中学生常见的物品来模拟.玩具小车模拟轿车,鸡蛋模拟驾乘人员,橡皮筋模拟安全带,开发成演示实验模拟遇到交通事故时系安全带和不系安全带的的区别,让学生通过情景模拟明白系安全带的重要作用,并运用物理知识分析其原理,使学生留下深刻的印象.

所用材料:小车、细木条、502胶水、玻璃胶、卫生纸、鸡蛋、橡皮筋.

制作方法:(1)在小车里用502胶水竖直固定3跟细木条,1根在后,另外2根在左右,并在另一相同的小车里填充玻璃胶,上面为曲面;(2)玻璃胶干后取出,用小刀划成3部分,分别放在小车上3根木条之间,并用502胶水固定;(3)在细木条上裹上多层卫生纸.

图8

实验操作与结果:(1)将一张桌子紧贴水平放置;(2)将鸡蛋放入小车上的3根木条之间,如图8所示.用力猛推小车,小车与墙壁相撞,鸡蛋飞出小车而被击碎;(3)将另一鸡蛋放入小车上的3根木条之间,用数条橡皮筋套在3根木条上,用力猛推小车,小车即与墙壁相撞,但鸡蛋却安然无恙.(4)引导学生分析,为何系上安全带可以起到保护驾乘人员?原来鸡蛋(模拟人)和小车一起保持原来的运动状态,当小车遇到障碍物发生碰撞后,小车运动状态改变,速度骤降,而鸡蛋(人)由于惯性,还要保持原来的速度.如果没有系上橡皮筋(安全带),靠摩擦力不能在极短时间和极短位移内改变运动状态,于是就会往前飞出或发生激烈碰撞而造成严重伤害.如果系上橡皮筋(安全带),在橡皮筋(安全带)拉力作用下,驾乘人员(鸡蛋)能在极短时间和极短位移内改变运动状态,避免与小车发生剧烈碰撞或者飞出去.

显然,借助实验模拟生活中的场景,让学生从实验中体验、感悟到系安全带的重要性,再通过实验结果的对比,让学生产生震撼,这样的教学效果比“说教”要好多了.

1 保宗悌.普通高中课程标准实验教科书物理必修1[M].广州:广东教育出版社,2005:58,66.

2 廖伯琴.普通高中课程标准实验教科书物理1[M].济南:山东科学技术出版社,2011:84.