拔河比赛问题的物理因果与胜负因果

2015-01-08胡扬洋

胡扬洋

(首都师范大学教育学院,北京 100048)

1 拔河比赛问题的困惑

“拔河比赛”作为一个生动的案例在初高中物理教学中都经常被使用.然而对其理解长期以来也存在着一些困惑与争论,其焦点在于“拔河比赛比的是什么?”或“拔河比赛何以取胜?”.

一种有代表性的观点认为,“获胜的关键在于增大最大静摩擦力”.“拔河比赛取胜的关键是:(1)选择与地面摩擦因数较大的跑鞋,能够增大摩擦因数,使摩擦力增大;(2)选择质量较大的队员,因为队员的体重越重,对地面的正压力越大,摩擦力也会增大.”“拔河比赛取胜的关键还要看蹬地时倾斜的角度是否合适.”[1]对此,笔者认为,以上因素的层次性尚未被清晰地厘定.这直接导致了对如下题目的困惑.[2]

例1.甲乙两队拔河,甲队胜,若不计绳的质量,则下列说法正确的是

(A)甲对乙的拉力大于乙对甲的拉力,所以甲队胜.

(B)当甲队把乙队加速拉过去时,甲对乙的拉力等于乙对甲的拉力.

(C)当甲队把乙队加速拉过去时,甲对乙的拉力大于乙对甲的拉力.

(D)甲对乙的拉力始终等于乙对甲的拉力,只是地面对甲的最大静摩擦力大于地面对乙的最大静摩擦力,所以甲队胜.

该问题的“标准答案”为选项(B)、(D),然而对该答案,有质疑声称:“如果拔河靠地面对人的摩擦取胜,那拔河的意义何在?测一下双方体重与地面对人的最大静摩擦就可以判断谁胜谁负.”还有论者认为,“拔河要求体重一样恰好体现了拔河不是靠摩擦.”事实上,已有诸多基于刚体力学给出的讨论.但是笔者认为,当前的诸多讨论都未能真正回答“拔河比赛究竟比的是什么”这一问题.有鉴于此,笔者尝试给出系统的解释.

2 拔河比赛的物理因果:合理建立并使用物理模型

所谓物理学中的模型方法就是把研究对象(原型)的一些次要的细节、非本质的联系舍去,从而以简化和理想化的形式去再现原型的各种复杂结构、功能和联系的一种科学方法.[3]建立模型、使用模型是颇具物理学科特色的研究方法.对拔河问题的研究自然应该从合理建立模型开始.然而需要指出的是,在保证科学性与合理性的基础上,需要注意建立的模型有不同精密程度的层次性,并且应做到在分析过程中所使用模型的前后一致,这正是以往的讨论所忽视的.

具体而言,对拔河比赛的情境可以建立质点模型和更为精细的质点组模型.而在不同层次的模型下,也自然有不同的物理解释与物理因果.

如图1所示,将拔河双方与拔河绳构成的系统抽象为质点模型时,只有质点的质量和位置两个信息被抽取、组合,其他信息均忽略.受力分析易得质点水平方向仅受地面给予的摩擦力f1和f2.若左方获胜,则质点向左运动,由牛顿第二定律易得f1>f2.由于牛顿第二定律是一条“经典”的物理因果律,因此说,“因为f1>f2,所以质点向左运动”是正确的.

图1

第2种方式是建立质点组模型.由质点组运动定律,当左方获胜时,即拔河系统的质心C向左运动,也即质点组所受合外力方向向左,同样有f1>f2.该问题中,质心竖直方向的运动无关胜负,因此不讨论.

总结可见,无论建立质点模型还是质点组模型,都有地面给予的合摩擦力决定了拔河系统的运动状态,运用整体法,也可以得到这一结论.因此,这一解释作为拔河比赛中的物理因果,是确切无疑的.

3 拔河比赛的过程因果:博弈过程的动态因果链条

因果关系的研究正是科学研究的核心内容,而其前提是控制实验条件(控制无关变量),以往的讨论未能体现这一意识,以至于将一些无关变量混淆进来.其直接原因或许是师生日常参与的拔河比赛竞技性不强.国际标准拔河比赛对比赛中的各种条件作了严格的规定.比赛要求使用专门的拔河道、拔河鞋、拔河绳,亦要求双方有相同的人数与重量级.以上都体现了对无关变量的控制,亦是以下研究的前提.

此外,由于拔河道与拔河鞋之间的摩擦因数是有限的,因此许多论者都基于刚体力学推证拔河运动员的“最大倾斜角”,进而认为超出这一倾斜角而“打滑”是导致拔河失败的原因.然而笔者基于从物理事实出发的考虑,查阅多段标准拔河比赛的视频,仔细观察发现,在众多高规格的比赛中,胜负双方都没有出现打滑现象.事实上,“打滑”对于高规格竞赛而言则是一个“低级错误”.因此,对拔河比赛胜负原因的研究亦须控制“打滑”这一变量,即限定于“双方比赛中均不打滑”的前提下.

图2

如图3所示,当拔河左方增大倾角之时,若右方未能及时应对而被拉起,则导致倾角变小,此时左方就获得了主动,进而就可以在“主动时间”内不断后退.右方为了换回主动权,则不得不适度前进,以及时增大倾角,这是一种策略的选择.这样一个回合后,双方又回复平衡,继续拔河的博弈,左方试图扩大“战果”,右方试图收复“失地”.若将系统视为“刚体-连接体”,则拔河过程正是多个回合内的转动与平动的叠加.实际中的“回合”比上述模拟更为复杂,瞬息万变、一鼓作气、稳中求进、且进且退、协调一致都是拔河过程的生动体现.而存在于拔河博弈过程之中的是一个动态的因果链条,很难说哪一动作是哪一动作的“因”、哪一动作是哪一动作的“果”.

图3

“拔河比的是什么”这一问题在拔河过程的分析中最易于凸显.事实上,最大静摩擦力对应的“最大倾角”是一个令人十分“纠结”的状态,因为参赛者既希望能够最大程度地利用静摩擦力(最大静摩擦力),又害怕身体一旦不小心超过最大倾角,则最大静摩擦力瞬间变为较小的滑动摩擦力进而打滑,给对方以可乘之机.因此,“最大静摩擦力”虽然存在,但是不一定都能被利用上,这需要技巧.由此,笔者认为,拔河比赛就是这样一个控制与反制、平衡与再平衡的博弈过程.如果真的要问“拔河比赛比的是什么”的话,那么比的就是双方利用摩擦力的技巧.因此,前述例1中的(D)选项是不正确的.

拔河比赛中一方为什么获胜?另一方为什么失败?细究起来,这并不是一个纯粹的物理学问题,而是一个生活意义上的问题.虽然该问题可以从物理的层面与角度来解释,但是并不完全,生活事件的因果关系往往是错综复杂的,鲜有经典物理学中那样决定论的因果定律.

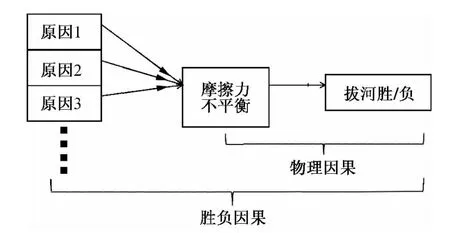

4 拔河比赛的胜负因果:生活事件的复杂因果关系

如前所述,拔河比赛比的是双方利用摩擦力的技巧,实战中,这些技巧是非常丰富有趣的.标准拔河比赛中,在进攻阶段,成员采取中低姿势,随着指挥员的口号,全体成员有节奏地下(后)坐,同时双脚与地有节奏地摩挲、向后蹬地(磨移).当处于守势时,采取低姿势,全体成员双脚有节奏地、协调一致地摩挲前进,以免重心被拉高,并随时寻找后退的机会.全国拔河锦标赛冠军鞍钢男队教练在描述获胜经验时说:“先稳定住队形,找着机会,感觉他们耐力不行,有破绽了,再开始全力进攻、突破.”[4]以上都生动地表明,拔河就是一场博弈、太极的过程.

图4

如图4所示,如前所述,应首先区分物理意义与生活意义.拔河比赛的胜负作为一个生活事件,是一个“一果多因”问题,并且众多原因之间还有可能互为因果.可能是力矩的不平衡,也有可能是耐力不足、发生摆尾、节奏不均、甚至心理素质、疲劳因素等等.事实上,“胜负”的因果是一个生活意义的问题,远比物理因果内涵丰富.

5 总结与讨论

物理教学中的因果关系不仅包括我们熟悉的合力对加速度的决定作用,以及合力矩对角加速度的决定作用,还涉及如前所述的丰富的因果联系,这些都需要教师予以关注和研究.事实上,因果是结构物理学学科体系的重要思维方式,体现了归因及其物理学的价值判断.在皮亚杰理论中与因果律对应的是形式运算的最高亚层次,[6]因此理解它是不容易的,需要高度严密的分析思维、综合思维、逻辑思维的基础.因此,应更为深入地探索对物理教学中因果推理的研究.

1 朱梅香.拔河比赛比的是什么[J].物理教学,2009,30(8):54.

2 毛小平.拔河问题不能简单用牛顿第三定律和地面对人的摩擦来解释[J].物理教师,2011,32(7):25-26.

3 邢红军.论科学教育中的模型方法教育[J].教育研究,1997(7):53-56.

4 CNTV.全国拔河锦标赛 鞍钢力保霸主地位[EB/OL].http://sports.cntv.cn/20111104/102881.shtml,2011-11-4.

5 李容宙,吴昆德.拔河基本常识[EB/OL].http://163.32.98.15/teacher/benme/TugOfWar/bsTc.htm,2014-6-21.

6 陈清梅,邢红军,雷凤兰.论因材施教及其对基础教育改革的启示[J].首都师范大学学报:自然科学版,2009,30(1):22-26.