浅谈2015年诺贝尔化学奖:DNA的损伤修复

2015-01-05朱晨旭宋靖慧伊成器

朱晨旭 宋靖慧 伊成器,2

(1北京大学生命科学学院 北京 100871; 2北京大学化学与分子工程学院 合成与功能生物分子中心 北京 100871)

浅谈2015年诺贝尔化学奖:DNA的损伤修复

朱晨旭1宋靖慧1伊成器1,2

(1北京大学生命科学学院 北京 100871;2北京大学化学与分子工程学院 合成与功能生物分子中心 北京 100871)

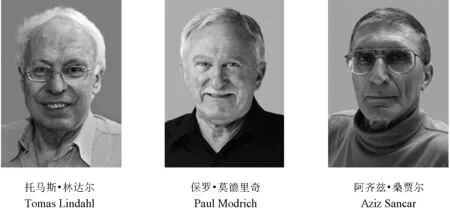

DNA是生物体发挥功能的遗传基础,随时都承受着来自体内或体外环境的各种压力。这些压力可以使DNA的化学结构发生变化,即产生“DNA损伤”;如果这些损伤不能被及时修复,会对生命体产生严重的后果。为了应对这样的挑战,细胞存在一系列的DNA损伤修复机制;这些机制的存在使得基因组在很长的时间内得以稳定维持。2015年度诺贝尔化学奖授予了托马斯·林达尔、保罗·莫德里奇以及阿齐兹·桑贾尔,以表彰他们在DNA损伤修复研究领域的杰出贡献。本文简述了DNA损伤修复机制研究的发展历程及其与人类健康密不可分的联系。

DNA损伤 碱基切除修复 核苷酸切除修复 错配修复

遗传物质DNA是所有生命的蓝图,它是从最简单的单细胞生物细菌到复杂的人类等生命体发挥功能的基础。DNA由鸟嘌呤(G)、腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)及胞嘧啶(C)4种碱基组成,A-T以及C-G能分别形成特异性的氢键来互补配对,细胞利用这种特异性的配对关系复制DNA并将遗传信息准确地传递给下一代。DNA的稳定结构与准确复制对生命体正常发挥功能起着决定性的作用。

当DNA碱基受到来自细胞内或者环境中的各种物理化学压力时,其化学结构可能会发生改变:这种发生损伤的DNA如果不被修复的话,既可能影响碱基的正常配对而导致基因突变,也可能干扰DNA的复制与转录过程而直接导致细胞死亡。当人类从单个受精卵细胞发育为一个成熟的个体时,体内所有细胞DNA拉直长度相加会从最初的大约2米到地球与太阳距离的250倍。即使DNA经过了这么多轮的复制,却仍然和最初的模板保持着惊人的一致。2015年的诺贝尔化学奖颁发给了托马斯·林达尔(Tomas Lindahl),保罗·莫德里奇(Paul Modrich)以及阿齐兹·桑贾尔(Aziz Sancar)这3位研究细胞内保持基因组稳定性的DNA修复机制的先驱者(图1)[1]。

图1 2015年诺贝尔化学奖获得者[1]

在20世纪60年代时,人们普遍相信作为生命基础的DNA分子是非常稳定的(图2):一方面,尽管生物体在进化过程中需要突变,但突变的频率必须非常低,即在复制好几代中只需要非常少的突变数量;另一方面,如果DNA分子很不稳定,那么多细胞生物个体经过了多次的复制之后细胞之间便会存在非常大的差异,而这显然是不合理的。当时,托马斯·林达尔正在普林斯顿大学进行RNA方面的博士后研究工作。当他加热RNA分子时,这种与DNA结构很相似的分子总是会发生非常迅速的降解。虽然大家已经知道RNA分子相比DNA分子会更加不稳定,但是如果RNA分子能这么快被降解掉,DNA分子真的能在人类几十年的生命过程都保持稳定吗?这个问题深深地刻入了林达尔的脑海。但是,直到数年后林达尔回到了瑞典,他才真正开始寻找许多年前他所提出问题的答案。在卡罗琳斯卡学院,越来越多的实验结果证明了他的猜想:DNA每天都在以一个不快但是不可忽略的速度进行降解。林达尔估测每个细胞的基因组中都会发生几千次致命的损伤,这种频率高到让人类不可能在地球上存在,因此一定存在一种机制可以修复基因组中出现的这些损伤。由此,林达尔开启了一个全新的研究领域。

图2 DNA的结构与复制DNA由腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶4种碱基组成。腺嘌呤与胸腺嘧啶、鸟嘌呤与胞嘧啶能分别通过特异性的氢键来互补配对。DNA的双螺旋可以通过螺旋盘绕形成高度致密的染色单体,从而将其长度压缩为原长度的1/8000左右,使其能被细胞容纳。DNA的两条链在复制时都可以作为模板,复制合成新的DNA链。

托马斯·林达尔最早使用细菌的DNA作为材料来寻找修复蛋白。胞嘧啶是组成DNA的4种碱基之一,其化学性质的一个“弱点”是它很容易发生氧化脱氨基从而转变成尿嘧啶。在DNA双螺旋结构中,胞嘧啶与鸟嘌呤配对,而发生脱氨基损伤的胞嘧啶(尿嘧啶)与胸腺嘧啶类似,从而更偏好与腺嘌呤配对。因此,如果这种胞嘧啶的损伤不被细胞修复的话, DNA进行复制时就会产生基因突变。林达尔意识到细胞内一定存在某些保护机制能够抵消这种影响。1974年,他在细菌中鉴定出了可以去除DNA损伤的尿嘧啶DNA糖基化酶,这个发现开启了连续几十年的关于碱基切除修复的研究[2](图3)。

在随后的几十年里,林达尔一直在继续关于DNA修复蛋白的研究工作。在20世纪80年代初期,他加入了英国伦敦帝国癌症研究院(Imperial Cancer Research)。由于出色的科研能力,他在1986年成为新成立的克莱尔大厅实验室(Clare Hall Laboratory)的主任。经过日积月累,林达尔逐渐完成了生物体维持基因组稳定性的重要机制——碱基切除修复这幅分子拼图。碱基切除修复对于修复基因组中能导致突变或会导致复制中止的损伤碱基至关重要。碱基切除修复过程的起始是由DNA糖基化酶来完成的,林达尔在1974年发现的第一个DNA修复蛋白就是一种DNA糖基化酶。DNA糖基化酶能将损伤碱基的糖苷键切断,释放损伤碱基并留下一个缺碱基位点(AP site)。缺碱基位点能被AP内切核酸酶(AP endonuclease)识别并切除,留下的缺口能被DNA聚合酶以互补链为模板进行合成修复。然而林达尔并不满足于在细菌中的这些发现,他领导的研究小组于1996年最终证明,在人类细胞内也存在相似的修复机制,这为人类疾病与癌症的研究打下了坚实的基础[3](图3)。

DNA损伤与衰老、疾病以及癌症有着密不可分的联系。在很多不同的组织中,如果与碱基切除修复相关的基因发生了突变,这些细胞会出现更高频率的基因突变,说明了碱基切除修复功能缺失会促进癌症发生[4]。实际上,在30%的人类癌症体细胞中都发现了polβ基因的突变,这个基因所编码的蛋白是在碱基切除修复的复制修复过程中发挥功能的主要聚合酶。MUTYH是人类细胞中用于修复DNA氧化损伤的一个重要的DNA糖基化酶,它的功能缺失导致更容易发生结肠癌[5]。

托马斯·林达尔发现即使在细胞内相对温和的条件下,DNA发生损伤也是不可避免的。可以想象,在一些更剧烈的条件下,DNA发生损伤的概率就更高了。比如,人们很早就认识到,紫外光照射会导致DNA损伤。细胞内紫外线照射引起的损伤是由核苷酸切除修复(nucleotide excision repair)来完成的,这项修复机制是由阿齐兹·桑贾尔发现并完善解释的(图3)。

图3 DNA的修复机制

阿齐兹·桑贾尔出生在土耳其,当他从伊斯坦布尔大学获得医学博士学位后,在土耳其的乡间做了几年医生。一个有趣的现象吸引了他:当细菌被紫外光照射到快死亡的时候,如果用蓝色的可见光来照射它们,这些细菌又能马上恢复生命力。这个“魔法”一样的现象的化学本质是什么呢?当时美国科学家克劳德·鲁普特(Claud Rupert)正在研究这种现象,被好奇心驱使的桑贾尔决定加入他在德克萨斯大学达拉斯分校的实验室来从事生物化学研究。他利用当时简陋的分子生物学研究条件,克隆了细菌中用于修复UV造成DNA损伤的重要蛋白——光裂合酶(photolyase),并在细菌中过表达了这种蛋白。他将这项工作作为他的博士论文内容,但是当时人们对于这项工作并不感兴趣:他分别向3个地方递交了博士后研究申请,却收到了3份拒绝信。他关于光裂合酶的研究被迫中止了,但是这并没有打破他研究DNA修复的强烈愿望。桑贾尔前往了在DNA修复领域中最领先的研究所——耶鲁大学医学院,在那里作为技术工作人员继续了最终使他获得诺贝尔化学奖的研究工作。

当时人们已经认识到有两套不同的系统可以应对UV造成的损伤:受光诱导的光裂合酶系统以及不受光诱导的暗反应修复系统。阿齐兹·桑贾尔在耶鲁大学的新同事从20世纪60年代中期开始就一直在研究暗反应修复系统并从UV敏感的菌株中鉴定出了3个重要的基因突变:uvrA,uvrB及uvrC。桑贾尔利用之前研究光裂合酶的分子生物学基础继续研究暗反应修复系统中的关键基因,他用了数年时间鉴定并纯化了uvrA,uvrB及uvrC所编码的蛋白质。他所做的开拓性的体外实验证明了这些酶能够识别UV损伤的DNA,并在DNA发生损伤部位的两端切除两个缺口,产生一段包含有损伤长度为12~13个碱基的单链DNA片段[6]。他在1983年发表了这一重大发现,随后他获得了北卡罗来纳大学的教职并在这里继续进行他的研究工作。他带领的研究小组发现,当损伤被移除后,与其互补的未损伤DNA单链可以作为模板重新合成新的DNA链,最后由DNA连接酶完成修复过程[7]。

桑贾尔也研究了人类细胞内修复UV损伤的分子机制。在真核细胞中的核苷酸切除修复比原核细胞要复杂一些,但是基本原理是类似的。真核细胞中的核苷酸切除修复可以分为全基因组核苷酸切除修复及转录偶联核苷酸切除修复两大类。两类机制中包含不同的用于识别损伤的蛋白质,但在识别损伤之后,两类机制共用同一套酶来完成切除单链、合成新链及连接的修复过程。全基因组核苷酸切除修复能同时发生在转录活跃和不活跃的基因上,并且独立于转录进行。着色性干皮病(xeroderma pigmentosum)已经被证实与全基因组核苷酸切除修复的功能缺失相关,这种病的患者对于紫外线异常敏感,他们的身体若暴露在阳光下会有非常高的癌症发病概率[8]。一般情况下,基因组中的绝大部分基因并不进行转录,而转录活跃的区域与不活跃的区域的核苷酸切除修复的效率是存在一定差异的。转录偶联核苷酸切除修复主要负责更高效率的修复转录活性高的基因。当RNA聚合酶被DNA损伤阻碍时,转录偶联核苷酸切除修复就会启动,修复复合体会帮助RNA聚合酶后退便于损伤修复及重新继续转录。科凯恩氏综合征(Cockayne syndrome)及毛发硫营养不良(trichothiodystrophy)都对紫外光非常敏感,这些疾病也被证明与转录偶联核苷酸切除修复的功能缺失相关[9]。

细胞中第3类非常重要的修复机制是错配修复(mismatch repair,MMR)。MMR是由保罗·莫德里奇发现的。莫德里奇出生在美国新墨西哥州北部的一个小镇,他的父亲是一位生物教师。在1963年,沃森及克里克因为发现了DNA的双螺旋结构而获得诺贝尔奖后不久,莫德里奇的父亲告诉他:“你应该学习一些关于DNA的事情”。几年之后,“关于DNA的事情”成为了莫德里奇生活中最重要的部分。从他在斯坦福大学攻读博士学位开始,到在哈佛大学进行博士后研究,以及后来在杜克大学作为助理教授进行的研究工作,他发现了一系列各种各样与DNA相关的酶:DNA连接酶、DNA聚合酶以及限制性内切酶EcoRI。直到20世纪70年代末期,Dam甲基化酶(Dam methylase)的发现将他对于DNA的兴趣集中在这个有趣的领域[10]。

Dam甲基化酶可以在DNA上进行甲基化修饰。保罗·莫德里奇认为这些甲基化修饰可以作为指示牌来指导一些特定的限制性内切酶在正确的地方切断DNA。而恰恰在不久之前,来自哈佛大学的分子生物学家马修·梅塞尔森则提出了DNA上的甲基化修饰以另一种完全不同的机制来发挥信号传递作用。梅塞尔森构建了一种在DNA中含有若干个错配碱基的细菌病毒。当他使用这些病毒感染细菌的时候,宿主细菌能够修复这些错配。因此他推测,细菌中存在一种可以在DNA复制的过程中进行修复的机制,同时DNA中的甲基化修饰可以帮助细菌来区分模板链以及还没有被甲基化修饰的新合成链:当发生错配时,只有不带甲基化的新合成链上的错配碱基会被切除并修复[11]。

保罗·莫德里奇与马修·梅塞尔森的工作在DNA甲基化上出现了交集。他们开始合作,构建了同样含有错配DNA的病毒,并同时使用Dam甲基化酶将其中的一条链进行了甲基化。当他们使用这种病毒感染细菌时,宿主细菌会不断地修复未被甲基化的DNA链上的错配碱基。莫德里奇及梅塞尔森总结了细胞内存在一种DNA错配修复的机制,这种机制可以通过甲基化状态来区分模板链与新合成的链并修复在复制过程中产生的错配[12]。

梅塞尔森并没有满足于他们的发现,他在接下来的几十年里一直专注于错配修复的系统性的工作。通过逐个鉴定、克隆与错配修复通路相关的基因,1989年他已经能在体外环境下成功地复现这种复杂的修复通路,清晰地揭示了错配修复的分子机制[13]。与托马斯·林达尔及阿齐兹·桑贾尔一样,保罗·莫德里奇也研究了人类细胞中的错配修复。不过直到今天,我们也只是知道细胞中的基因组在进行复制时,每复制1000个碱基就会产生一个错配,这些错配都是由错配修复来进行校正的;但对于在人类细胞内错配修复如何区分模板链与新合成链的机理仍然不是很清楚。错配修复功能的缺失会提高癌症发生的概率:如遗传性非息肉病性大肠癌(HNPCC)与错配修复中发挥关键作用的MSH2及MLH1的功能缺失联系紧密[14]。

DNA本质属性是化学物质,其化学特性决定了它很容易受到环境中的物理因素(如紫外光等)及化学因素(如空气污染物等)的影响而发生化学结构的变化,从而产生DNA的损伤。同时在细胞的分裂过程中,复制过程也会产生错配。碱基切除修复、核苷酸切除修复、错配修复以及其他修复机制,通过多种生物化学反应途径去除结构发生变化的损伤碱基、并将具有正确结构的正常碱基重新合成到DNA双链中,保持了DNA分子的化学结构以及基因组的稳定性。

细胞中的DNA修复机制每天都在修复细胞内几千个各种各样的损伤,如果这些损伤不能被修复的话,我们的基因组将会很快崩塌。如果这些机制中的某一条通路出现了缺失,遗传信息则会发生非常快的变化并带来了极高的癌症发病率。事实上,发生癌变的组织细胞中DNA修复机制往往都会缺失。修复机制的缺失会让癌细胞的基因组更加不稳定,高突变率会让癌细胞对化疗出现耐药性。但另一方面,这些癌细胞更依赖于还能够工作的修复系统:如果所有的修复系统都不能正常工作了,癌细胞的DNA将会很快积累过多的损伤从而导致细胞死亡。研究者正在开发新的治疗手段,期望利用癌细胞的这种弱点来攻克癌症。

2015年诺贝尔化学奖授予给了托马斯·林达尔,保罗·莫德里奇以及阿齐兹·桑贾尔关于DNA修复的工作。他们的工作不仅能帮助我们从更深层次认识我们自身是如何发挥功能的,同时也为人们攻克癌症、提高人类寿命的不懈努力提供了重要的理论基础与巨大的帮助。

[1] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2015/

[2] Lindahl T.ProcNatlAcadSciUSA,1974,71:3649

[3] Robins P,Lindahl T.JBiolChem,1996,271:24257

[4] Starcevic D,Dalal S,Sweasy J B.CellCycle,2004,3:998

[5] Farrington S M,Tenesa A,Barnetson R,etal.AmJHumGenet,2005,77:112

[6] Sancar A,Rupp W D.Cell,1983,33:249

[7] Sancar A,Sancar G B.AnnlRevofBiochem,1988,57:29

[8] Hou S-M,Fält S,Angelini S,etal.Carcinogenesis,2002,23:599

[9] Qiao Y,Spitz M R,Guo Z,etal.MutationRes,2002,509:165

[10] Geier G E,Modrich P.JBiolChem,1979,254:1408

[11] Meselson M S,Radding C M.ProcNatlAcadSci,1975,72:358

[12] Pukkila P J,Peterson J,Herman G,etal.Genetics,1983,104:571

[13] Modrich P.JBiolChem,1989,264:6597

[14] Oki E,Oda S,Maehara Y,etal.Oncogene,1999,18:2143

A Brief Introduction to 2015 Nobel Prize in Chemistry: DNA Damage & Repair

Zhu Chenxu1Song Jinghui1Yi Chengqi1,2 *

(1SchoolofLifeSciences,PekingUniversity,Beijing100871,China;2CollegeofChemistryandMolecularEngineering,SyntheticandFunctionalBiomoleculesCenter,PekingUniversity,Beijing100871,China)

DNA carries the genetic information for living organisms, but is challenged by both endogenous and exogenous stresses all the time. Chemical structures of DNA may be changed by these stresses and hence DNA damage can be produced. DNA damage may be cytotoxic or mutagenic when left unrepaired. Cells possess several pathways to repair DNA damage and maintain the stability of genome. The Nobel Prize in Chemistry 2015 was awarded jointly to Tomas Lindahl, Paul Modrich and Aziz Sancar "for mechanistic studies of DNA repair". Here we briefly describe the history of DNA repair research and its enormous influence to human health.

DNA damage; Base excision repair; Nucleotide excision repair; Mismatch repair

10.3866/pku.DXHX20150601

*通讯联系人,E-mail:chengqi.yi@pku.edu.cn

O6; G64