胡怀琛的白话文写作学与新文学教育

2015-01-03卢永和

卢永和

(肇庆学院文学院 广东肇庆 526061)

·文学研究·

胡怀琛的白话文写作学与新文学教育

卢永和

(肇庆学院文学院 广东肇庆 526061)

20世纪早期的白话文写作学具有新文学普及教育的意义。胡怀琛结合自己的写作及教学经验,整合文字学、语法学、修辞学、文学理论等学科知识,初步建构起一套白话文写作理论。胡怀琛借鉴现代西方语言与文学观念,区分文学与非文学之文体差异,藉此凸显新白话文学的美学追求;另一方面,其白话文写作学以汉语文化为本,遵循母语审美基本原则。胡怀琛的白话文写作学开启的是一条新旧通变、中西兼融的新文学创作路径。

胡怀琛;白话文写作学;新文学教育

20世纪早期,新文学倡导者提出各种激进的文学观念变革口号,如文学改良“八事”主张(胡适)、文学革命“三大主义”(陈独秀)等,其核心观念则是颠覆文言,提倡白话,以白话文学作为中国文学之正宗。但新文学观念普及下移于社会大众,缺少不了一个重要的技术实践环节,即白话文学怎样写。新文学倡导者们对文言书写的弊端言之凿凿,但对白话文写作技巧经验问题则语焉不详,更不用说探讨“实用”白话文与“文学”白话文之区别。从这个层面而言,20世纪早期的白话文写作学,具有新文学普及教育的特殊意义。

胡怀琛(1886—1938),号寄尘,安徽泾县人,成年寓居上海,以编报卖文教书谋生,属标准的“沪上文人”。胡怀琛曾在中国公学、沪江、持志等大学讲授文学(国文)课程,参与过初中等学校教科书编选工作,对白话文写作及教学理论颇有研究,并编撰有《一般作文法》、《作文研究》、《诗的作法》等著述。世界书局于1934年出版的《文章作法全集》,集白话文写作之大成,其中收8个单行本,胡怀琛一人独撰《抒情文作法》、《说明文作法》、《修辞方法》、《标点符号使用法》等4本。集中检视以上著述,一是彰显胡怀琛为新文学普及教育所作的历史贡献,另外,亦为当今的文学写作研究提供若干助益。

一

胡怀琛写有上百首新旧体诗歌及30多篇“鸳鸯蝴蝶派”小说;学术研究涵盖新文学、中国文学史、文学批评、诗话、小诗、修辞学以及文字学等领域,被认为“是旧文学的专家,也是新文学的巨子”[1]。陈望道说:“我曾见有一位胡怀琛先生——这位先生诸位大约也知道他学问很博的,当他署名‘胡寄臣’的时候,便会做礼拜六派的文章;当他署名‘胡怀琛’的时候,又会做新小说新诗。”[2]此语虽为批评胡怀琛而发,亦显见他的博学能文。作为一名兼跨文坛报界及教育界的多面手文人,胡怀琛也编选过许多大中学教科书及文学普及类读物。

胡怀琛在其编著《新文学浅说》“自序”道:“这本小册子,是我在江苏省立第二师范学校里教国文时做的。我之目的,是要学生知道文学是甚么;且要他知道如何能将文章做得好。”[3]1此书前四章阐述新文学基本知识:“文学定义”、“文法”、“论理学与文学”、“修词学”;第五章标题为“美的文学”,下面列“整齐句法”、“错杂句法”、“直线句法与曲线句法”、“单纯句法与综合句法”、“音节”、“趣味”、“生趣”、“意境”、“创造”、“自然”、“打破文法的范围”、“打破伦理的范围”等十五节。从编排体例看,该书章节分配极不平衡,但细究则知,胡怀琛重在教导学生如何写出好的“新文学”,故他指出:“对于文学性情不相近的人,只须研究前四章够了,第五章不必研究,因为只须如此已能做得通了;对于文学性情相近的人,觉得前四章枯燥无味,只管从第五章研究起。”[3]2

若探讨文学写作,首先需要给“文学”作出一个明确界定。根据现代学科分类及心理学所谓智情意的区分,胡怀琛将“文”分为“智的文(历史是代表)”、“情的文(诗歌是代表)”、“意的文(哲学是代表)”。文学属于“情的文”,与历史、哲学等学科判然有别;但文学亦注重思想及文法的逻辑性,“没读过文法的人,没读过论理学的人,作文往往也能自然合法,但这是要他自己领悟天然的法则;倘然不能领悟自然法则,还须读文法和论理学,所以教员教学生,只好用文法和论理学”[3]14。由此,普通作文法成为文学写作的基本准备,如叶圣陶所言,“文学作品跟普通文字本没有划然的界限,至多像整幅彩色画跟木炭习作一样而已。画画不像,写作写不出所要写的,那就根本不成,别再提艺术啊文学啊那些好听的字眼。在基础上下了工夫,逐渐发展开去,却就成了艺术跟文学。舍此以外,没有什么捷径”[4]。

胡怀琛所编著的《一般作文法》,即供初学白话写作者之用:“现在我们要人家懂一点作文的基本知识,练习一点作文的技术,就是希望人家能做到不错和好的地步。”[5]2胡怀琛借鉴夏丐尊关于作文的“六W说”——“(1)为什么要做这文?(Why)(2)在这文中所要述的是甚么?(What)(3)谁在做这文?(Who)(4)在什么地方做这文?(Where)(5)在什么时候做这文?(When)(6)怎样做这文?(How)”[5]4,并将第一项扩分为两项, “(1)为什么要做这文?(Why)”、“(2)这是什么文?(Which)”。由此他的“一般作文法”变为“七W说”,其中所述与白话文写作关系甚密。如新增论题“这是什么文?”,涉及到现代文体分类问题。胡怀琛将文体分为“记实文”、“叙事文”、“说明文”、“论辩文”、“抒情文”,并指出,同一题材,可以不同文体作文;不同文体,有不同的作法。他举例说,他写此书时正值冬天,窗外腊梅花开,以此为题材,可写为“记实文”:“我们的窗前有一株腊梅,约有四尺多高,现在正开着满树的花,花是黄色的。”或写为“说明文”:“腊梅于冬日开花,性耐寒,与梅花相似。”或写为“抒情文”:“我们的窗前,有腊梅一株,是我母亲种的。现在我的母亲死了好几年了,腊梅仍旧是一年年的开花。我每看见它开花,自然禁不住想起我的母亲来。”[5]13-14几种文体相比较,抒情文显然更具文学味。

早期新文学运动激进者提倡“作文如说话”,意在鼓吹白话新文学。但白话文学写作真会如此简单,没有技术含量么?朱自清认为,“写的白话不等于说话,写的白话文更不等于说话。写和说到底是两回事”[6]。周作人亦指出:“我想一国里当然只应有一种国语,但可以也是应当有两种语体,一是口语,一是文章语。口语是普通说话用的,为一般人民所共喻;文章语是写文章用的,须得有相当教养的人才能了解,这当然全以口语为基本,但是用字更丰富,组织更精密,使其适于表现复杂的思想感情之用,这在一般的日用口语是不胜任的。”[7]“文章语”即书面语,白话文学作品是以书面形态存在的,是“写”出来的,而不是“说”出来的。胡怀琛进一步指出:“文是发表意见的工具;作文是运用工具;练习作文的方法,就是练习运用工具的方法。……作文岂不是技术么?……所谓作文,只不过练习字的用法,句子的结构法。换一句说法,就是练习技术。”[8]胡怀琛澄清时人的一些混沌认识:“一般的人,以为‘技术’是指技巧而言。旧的作文者过于注重‘技巧’,所以做不出多少好文。因此,新的作文者便多主张全不讲‘技巧’。我以为‘技巧’固然是极不重要的事,然我所说的‘技术’和‘技巧’有些不同。……‘技巧’是指雕琢修饰而言,‘技术’不过是要用适当的方法把文做得没有毛病。……‘技巧’是可要可不要的,‘技术’是必不可少的。”[5]35-37胡怀琛认为作文是一门技术,文学写作更是如此;但写作技术的习得,须以掌握一般作文法为前提。胡怀琛的《一般作文法》、《作文研究》、《抒情文作法》、《修辞方法》、《标点符号使用法》等著述,互为呼应,形成一套由普通作文到白话文学写作的理论体系。

二

早期新文学倡导者提出“作诗如作文”、“作诗如说话”,意在破除旧诗观念束缚,解放白话新诗,却导致初期白话诗的幼稚粗糙、直白乏味,如梁实秋所言,“自白话入诗以来,诗人大半走错了路,只顾白话之为白话,遂忘了诗之所以为诗,收入了白话,放走了诗魂”[9]。白话新诗需具备哪些诗的质素?如何遵循诗歌创作的基本规律?

胡怀琛的《诗的作法》一书分三章:“作诗的基本知识”、“如何写诗”、“杂论”。胡怀琛解释道:“我这里所说的诗的作法,不过把作诗的经验写出来,供给人家的参考,以启发人家的心思,引起人家的兴味,绝对不是规定了几种格式,叫人家按照这格式去填字。……这里所说的作法,只算是举例,全靠读者触类旁通,因此自己创造出方法来。”[10]2-3作诗的前提是明确“诗与非诗”的界限。此问题作为“作诗的基本知识”,在二十世纪新诗初创期具有观念变革的意义。中国古代对诗的功能界分虽有“言志”、“缘情”之说,但由于诗歌处于文学之正统地位,古人写历史、政论、哲理论文以及应用文等亦大量运用对偶、押韵等诗歌的写作手法;另一方面,散文手法及句式,如议论、说理、虚字等,不断被诗歌吸收。题材与文体的不断膨胀扩张,导致诗体混杂不分。胡怀琛已具明确的现代诗学意识,他抓住诗歌的抒情本质,对诗歌的界定更趋精严:“我们认定了诗是人们情感的表现,所以每首诗里都有人们的情感。虽然有时候诗的中间也有外面的事实,或作者的思想,但终必以情感为主;倘然绝对没有情感,那就可以说不是诗。”[10]5据此,他对旧诗中的咏史诗与吊古诗、咏物诗与比兴诗、纪事诗与感事诗等几对容易混淆的诗体作出细致区分。如他指出,“咏史诗是立在客观的地位评论历史上的人物,吊古诗是作者写他对于古迹而发生的感慨”[10]6。其例如下:

霸越亡吴计已行,论功也合赏倾城。 西施亦有弓藏惧,不独鸱夷变姓名。(吴伟业《戏题仕女图》)

大王真英雄,姬亦奇女子。惜哉太史公,不纪美人死!(吴永和《咏虞姬》)

江乡春事最堪怜,寒食清明欲禁烟。残月晓风仙掌路,何人为吊柳屯田?(王士祯《真州绝句·吊柳永墓》)

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。(刘禹锡《乌衣巷》)

胡怀琛解释道:“前两首(咏史诗—笔者注)是立在客观的地位评论西施与虞姬,后两首是作者对柳屯田及王、谢所发生的感慨。所以前两首没有情感,后两首有情感。前两首看似议论纵横,其实细细一读,便觉得毫无意味;后两首(吊古诗—笔者注)看似平淡,其实越是细读,越觉得好。”[10]7由此他认为吊古诗是诗,而咏史诗不是诗。姑且勿论胡怀琛的评判是否确当,其力图纯化诗歌的意图昭然若揭。

五四新文化运动时期学写诗歌,绕不开新诗与旧诗之关系问题。胡怀琛对二者作平情裁论:“诗的体裁有新旧,作诗的对象有新旧,而诗的原理无新旧。能合于原理的,无论新旧都好,不合于原理的,无论新旧都不好。”[10]12他同时指出,“我们现在所要解决的不是新诗与旧诗的问题,乃是合于诗的原理或不合于诗的原理的问题”[10]13。为此,他提出几点个人看法:“(1)情感的自身是超越新旧的,只有各个人的差别,而没有时间上的差别;(2)思想及事实是有新旧的,生于现代的人当然要有现代的思想及写现代的事;(3)体裁的新旧,当以受束缚不受束缚为标准;(4)诗的原理万万不可违背。违背了便不成为诗。但是不明白诗的原理的人所作的诗,也可以与诗的原理暗合。”[10]13-14由此可见,胡怀琛力图沟通新旧诗体,走中西新旧融合的新诗创作之路。

关于“如何写诗”,胡怀琛道出了自己的作诗经验。比如,他内心有如下感想:

我有一种说不出的隐痛,平时不和外界的东西接触,倒也不觉得甚么;一天,是个早秋的夜里,月光很好,我抬头看见天上的明月,不知怎样便引起我的感想来。想到:“我的痛苦没有人能够知道的,大概只有月亮能够知道。现在月亮是很明朗地照在我的头上,把我一身都照得很清楚;但不知道他肯不肯照一照我的心。现在我就请求它照照我的心罢!”[10]37

此段幽曲之思如何成诗?胡怀琛给出的方法是:先细读这段文字,然后找关键句,再以简练的达意文字将它写出来。他细读文字后,认为“请求月亮照我的心”这句话很关键,因为有此请求,固然是先有隐痛。他抓住这个关键,写成一首新诗:“月儿!/你不要单照在我的头上,/请你照我的心罢。”[10]38-39亦写成两句旧诗,“寄言头上团圆月/劝汝分光照我心”[10]39。他认为作诗方法多端,其引例“不过立在启发的地位,替读者引一个端,将来读者凭自己的聪明,由此变化出来的方法,由此创造出来的作品,比我要好得十倍,百倍,是不足为奇的”[10]40。此即抛砖引玉,开启作诗者之灵心慧悟。

新诗初创时期,胡怀琛认为“改诗”亦不失为一种好的作诗方法。他所说的“改诗”,即是新旧诗的“互改”:

别梦依依到谢家,小廊回合曲阑斜。

多情只有春庭月,犹为离人照落花。(唐·张泌《寄人》)

胡怀琛将这首唐人绝句改写为一首新诗:

我昨夜作了一个梦,梦见到了谢家。分明看见那边回环的长廊,曲折的栏杆,还看见满地的落花;只是冷清清的没有一个人。多谢那天上的明月,在慰藉我的寂寞。[10]48-49

胡怀琛在他的《小诗研究》中也谈及古诗“摘句”与现代小诗的“互改”问题。所谓“摘句”,即把一首律诗或绝句中精彩的一两句摘录下来。胡怀琛改“摘句”为“小诗”的示例如下:

寂寞空庭春秋晚,梨花满地不开门(刘方平《春怨》)

寂寞空庭,春光暮了;满地上堆著梨花,门儿关得紧紧的。[11]60

胡怀琛也尝试将现代小诗改写为律诗形式,如下例:

生离——是朦胧的月日,死别——是憔悴的落花。(冰心《繁星》第二十二首)

憔悴落花成死别/朦胧残月是生离[11]63

胡怀琛指出,改诗的目的,不是“改头换面”做新诗,“只不过是列举两种不同样的写法,启发初学者的心思,使他从此中自悟出一些写诗的方法”[10]59。另一方面,胡怀琛“互改”新旧诗,意在沟通新旧诗的精神内蕴。“我们倘然能彻底明白了它们的异同,那么便可以打破新旧之界,而省却许多无谓的争论”[10]58。

胡怀琛重视诗歌语言的精雕细琢。他谈到诗歌“用字”时指出,“用这个字可以增加一句诗的好处”[10]78。如他将一句诗“晚潮已没芦花顶”改为“晚潮渐没芦花顶”。他认为“渐”字比“已”字好,理由是:“‘已’字说潮水已经浸没芦花顶了,是呆板的情景。‘渐’字能写出潮水慢慢来的情景,越涨越高,渐浸到芦花顶了,是活泼的情景。所以说‘渐’字比‘已’字要好。”[10]78

作诗重技艺,亦重“诗德”。胡怀琛在《诗的作法》“杂论”中提出作诗的“四条戒约”,“第一,就是戒作‘诗贼’。所谓‘诗贼’,就是偷窃他人的诗,算是自己的诗。偷又有明偷和暗偷的分别。明偷就是抄袭。……暗偷就是取他人的大意,改头换面,称为自己的作品”[10]99-100;“第二,是戒作‘诗奴’。所谓‘诗奴’,是自己不能创造,只知摹仿他人”[10]102;“第三,是戒作‘诗匠’。所谓‘诗匠’,是钩心斗角,造出巧妙的句子来,想出巧妙的意思来,毕竟不能算是文学作品”[10]103;“第四,是戒为‘诗优’。所谓‘诗优’,就是指那些专作应酬诗的人而言”。[10]104他认为这“四条戒约”可以合并为一条:“不要有意作诗。因为诗是真情的流露,须有所感触,真情不得不流露而后作。倘然无所感触,就可以不作。”[10]105胡怀琛强调诗人须遵守的戒律,意在防范白话新诗的粗制滥造,着力提升其精神与艺术纯度。

三

前已述及,胡怀琛认为文学的本质是抒情的,抒情文写作即文学写作。胡怀琛在编著《抒情文作法》(《文章作法全集》丛书第一本)之“前言”道:“抒情文在文章中,完全是‘文学的’,而与说明论辩等文重在学术方面的不同。”[12]1《抒情文作法》相当于一本白话文学写作教材,如胡怀琛自己所言,“本书可供大学或高中教本,或教师参考之用”[12]1。基于新文学向白话与散文方向发展的实际,该书重点讨论“抒情散文”的写作技巧,全书分“本质论”、“预备论”、“方法论”等三编,初步构建了一套白话散文写作的理论体系。

“预备论”编主要探讨抒情文写作的“情感”预备问题,其中包括情感的“触动”、“涵养”和“测度”等三方面。胡怀琛认为这是抒情文写作的“预备”功夫。如“情感的涵养”方面,胡怀琛认为,一不要滥用;二不要用尽;三不要被理智所消灭。所谓“不要滥用”,即“不要滥作文。必须遇到值得作抒情文的事而后作,必须到了不得不写的时候而后写”[12]53;所谓“不要用尽”,则是沿继含蓄的中国文统;所谓“不要被理智所消灭”,则关涉艺术思维与理性思维之差异。对于最后一点,胡怀琛引例予以阐释:如果不用科学头脑思维,我们会深信月亮里头有广寒宫,广寒宫里有嫦娥、玉兔;而用科学头脑思维,则知道月亮里头是没有一丝生机的世界,月亮的一明一暗,是借日光作用而生成的。所以,“照科学说起来,这都是迷信,是应该破除的。然照文学说,无妨迷信,而且迷信的程度愈深愈好”[12]55。

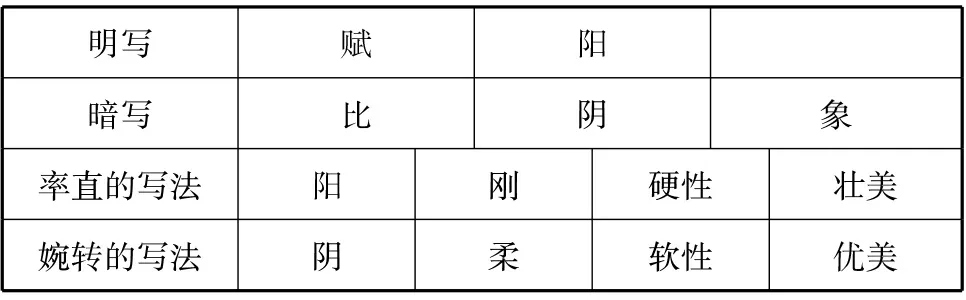

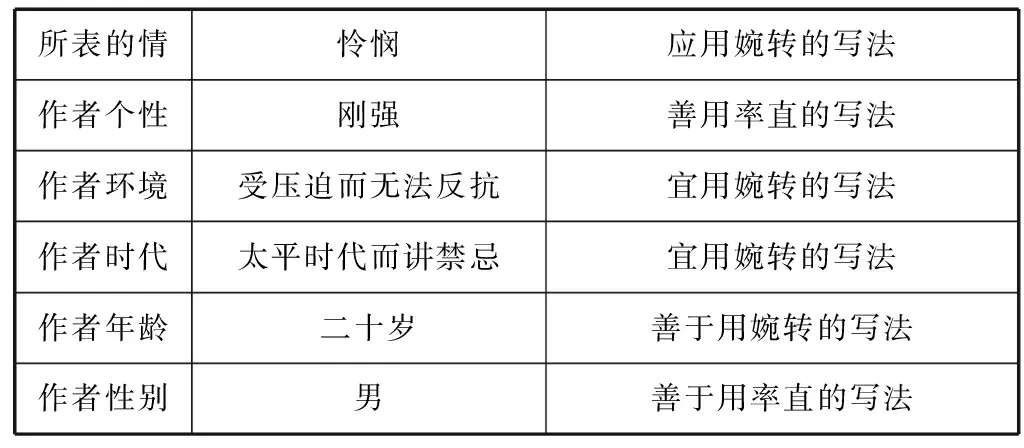

“方法论”编着重探讨如何动笔写作抒情散文。胡怀琛对各种新旧写作方法进行整合归类,“一方面说,不外是‘明写’或‘暗写’;从另一方面说,不外是‘率直的写法’和‘婉转的写法’”[12]59,并以图表形式直观呈示[12]61(见表1、表2):

表1

表2

以上几类写作方法,胡怀琛均引例作解。如“明写”,他以林觉民的《与妻书》为例,认为其开头语“吾今以此书与汝永别矣”,是“烈士的口吻,而不是他人所能勉强学到的”[12]62,并作点评:“这封信所抒的情,是怎样的真挚,而抒写得又怎样的明白!虽然是文字不及那些古文家做得那样工,却是感人的程度,实在是在古文家的古文之上。”[12]64胡怀琛也指出,中国抒情文善用“婉转”的写法,故有“文曲星”,而无“文直星”之谓。“婉转”之“婉”即“柔婉”,“转”即“转折”。他引清人施闰章《马季房诗序》开头一段为例:“呜呼!世之善诗而不传者众矣!布衣苦吟,不得志而死,身名俱殁,尤可愍焉!然名公巨卿,著书满床,旋踵消灭,或反不如布衣之声名者,盖不可胜数也。”胡怀琛评点此段文字的“婉转”笔法:“照理,善诗是应该传的。而今善诗而不传的很多,是一曲。布衣苦吟,不得志而死,声名具殁,尤为可愍,是二曲。然名公巨卿,著书满床,旋踵消灭,而布衣中的诗人,或反有流传的,声名反超过名公巨卿,是三曲。这一段短文,一共不过六十个字上下,而一共有三曲。可见他婉转的程度了。”[12]86

文学作品为了更好地抒发情感,需要遣词造句,这就牵涉到“修辞学”问题。胡怀琛对“修辞学”作过系统研究,并撰有《修辞学要略》(1923年)、《修辞学方法》(1931年)、《修辞方法》(1934年)和《修辞学发微》(1935年)等著作。综观以上著述可见,胡怀琛的修辞学更像是写作学研究,如《修辞学要略》分上下两编:上编为“文章之结构”,设“用字”、“造句”、“措词”、“谋篇”等章;下篇为“文章之精神”,分“声”、“色”、“格”、“律”、“神”、“理”、“气”、“味”等八章(借鉴姚鼐的《古文辞类纂》)。胡怀琛注重他所说的“狭义的修辞”,即“要用巧妙的方法,使我所作的文更为优美。换一句话说,所谓的‘修辞’,就是注重在‘美’”[13]17。他引例阐释道,“我家的天井里有一株梧桐树,这株梧桐树是我的母亲栽的”一句是“记叙的文”。如说:“整天的坐在树下,回想做小孩时的情景,我总觉得这株树能把我带回到儿童时代。他真是一个魔术师。”此句即是“修辞”。胡怀琛认为,“修辞之目的既然是‘唯美’,那末,只要能够做到‘美’,其他的事,有时候可以不顾”[13]18。

根据中国文字构造法以及语言表达习惯,胡怀琛概括出几条汉语修辞美学原则。其中根于语言文字构造的有:(1)偶语(2)四声(3)语尾可自由取弃(4)名词可自由分合(5)隐语(6)巧对。而根于语言表达习惯的有:(7)简练(8)含蓄(9)反复(10)婉转。[14]26譬如,胡怀琛解释道:“所谓偶语,就是同样结构的句子,连用两句,四句,或四句以上,而所表明的意思并不多,只不过如此说,觉得表面上是富丽华美而已。其例如下:‘至于长洲之滨,故城之墟,曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛’(苏辙《黄州快哉亭记》)。”[14]26论及汉文之“简练”,胡怀琛引以下两句诗文作比较分析:

洞庭秋水远连天(刘长卿《自夏口至鹦鹉洲望岳阳寄元中丞》)

洞庭春尽水如天(柳宗元《别舍弟宗一》)

胡怀琛指出柳诗中的“尽”字比刘文中的“远”字用得好,并释其因由:“既然说过了‘水连天’,这当然是远水,这个‘远’字等于无用。柳诗‘春尽’二字,是表明一个时候,而读者在此略微停顿一下,觉得‘春尽’二字,是包涵着许多暮春的情景在里面,不单是说水。如刘长卿的‘秋水’二字,‘秋’字限定用在‘水’字上,比较的范围小些,它们同是七个字一句的诗,但是一个包涵的意思多,一个包涵的意思少,这就是一个善于用简,一个不善于用简了。”[14]31-32由此可见胡怀琛精审的文字感悟力。

另需指出的是,胡怀琛虽强调“修辞”之于文学审美的重要性,但他并不认为“修辞”即“文学”。在他看来,“修辞是文学的衣服,而不是文学的生命,生命有时候要衣服来保护或点缀,也有时候赤裸裸的不要衣服。倘然只有衣服,而没有生命,那就是泥塑木雕的偶像”[14]38;“‘文学’的生命就是作者的情感及思想”[13]13。胡怀琛辩证看待“修辞”与“文学”之关系,体现了他兼采古今中西的文学审美观。“五四”新文化运动时期,中西新旧文学观念碰撞剧烈,大致而言,旧派重视古文的形式美趣;新派借鉴西方文学观念,则以思想情感作为新文学的第一要义,如周作人所言:“文学革命上,文字改革是第一步,思想改革是第二步,却比第一步更为重要。”[15]胡怀琛一方面以情感(思想)作为文学的生命,体现了他趋新开放的文学观念;另一方面,他重视新文学的语言修辞,意在赓续中国古典文学的审美传统,同时抵制初期白话文学的粗滥。

结语

五四新文学颠覆了文言文的写作传统,确立了白话文写作的主流地位。但早期的新文学倡导者们并未认真探讨如何用白话文进行写作;即或他们的白话文运动檄文也是用文言(或半文半白)写成的。新文学建设的第一步,即怎样用白话写文章,这对于习惯于用文言写作的五四学人而言,并非易事。草创时代的现代白话文学,不是利用一种既成的语言,而是探索一种新的语言形式,承载着建设现代文学与现代汉语的双重任务,即“文学的国语”与“国语的文学”。五四白话文学作为一套新的书面语系统,一方面吸纳西方语言与西方文学的文化元素,丰富提升自身的语言表现力;但另一方面也割弃了汉语作为母语文化的内生趣味传统。现代白话文写作如何做到中西语言的有机融合,既关乎白话新文学的健康发展,亦影响到现代汉语自身品质问题。

胡怀琛具有白话新文学建设的自觉意识,他结合自己的文学写作及教学实践经验,初步建构了一套整合文字学、语法学、文体学、修辞学、文学理论等多学科门类知识的白话文写作理论。一方面,胡怀琛借鉴现代西方语言学与文学观念,区分文学文体与非文学文体的本质差异,藉此凸显新白话文学写作的独特美学追求;另一方面,胡怀琛的写作学以汉语文化为本,紧扣母语审美的基本原则,并将其落实到白话新文学的语言组织层面,使初习者能够从文本细微处领略汉语文化的审美意趣。胡怀琛站在20世纪中外文化交汇的历史节点,不崇洋,不斥古,其白话文写作学开启的是一条新旧通变、中西兼融的新文学创作路径,这对于当今的汉语文学建设亦不无裨益。

[1] 胡怀琛.大江集[M].上海:梁溪图书馆,1924:1.

[2] 陈望道.陈望道语文论集[M].上海:上海教育出版社,1980:156.

[3] 胡怀琛.新文学浅说[M].上海:泰东图书局,1921.

[4] 叶圣陶.木炭习作和短小文字[C]//怎样写作. 北京:中华书局,2007:82.

[5] 胡怀琛.一般作文法[M].上海:世界书局,1931.

[6] 朱自清.论诵读[C]//朱自清论语文教育.郑州:河南教育出版社, 1985:114.

[7] 周作人.国语文学谈[C]//周作人批评文集.珠海:珠海出版社, 1998:211.

[8] 胡怀琛.作文研究[M].上海:商务印书馆,1925:22-23.

[9] 梁实秋.读《诗的进化的还原论》[N].晨报副刊, 1922-05-27.

[10] 胡怀琛.诗的作法[M].上海:世界书局,1931.

[11] 胡怀琛.小诗研究[M].上海:商务印书馆,1924.

[12] 胡怀琛.抒情文作法[M].上海:世界书局,1931.

[13] 胡怀琛.修辞学发微[M].上海:大华书局,1935.

[14] 胡怀琛.修辞方法[M].上海:世界书局,1934.

[15] 周作人.思想革命[C]//胡适.中国新文学大系·建设理论集.上海:上海良友图书印刷公司,1935:200-201.

[责任编辑 姚春花]

Hu Huaichen’s Vernacular Chinese Grammatology and the New Literature Education

LU Yong-he

(SchoolofHumanities,ZhaoqingAcademy,Zhaoqing,Guangdong, 526061,China)

Vernacular Chinese grammatology in the early twentieth century has, in effect, helped to popularize the new literature. By integrating his own experience in writing and teaching, and knowledge in grammatology, syntactics, rhetorics, literary theories and other disciplines, Hu Huaichen has constructed a set of writing theory in vernacular Chinese. Hu Huaichen has cleared the difference between literary and non-literary style through borrowing from modern western language and literature concepts to highlight the aesthetic pursuit of the new-vernacular literature; on the other hand, his writing is based upon Chinese culture and follows the aesthetic principles of the mother tongue. Hu Huaichen’s writing in vernacular Chinese has opened a new creation path for new literature, that is, accommodation of the new and the old, fusion of the west and the east.

Hu Huaichen; writing in vernacular Chinese; the new literary education

2014-09-14

中国博士后科学基金项目“胡怀琛与转型期新旧文学调和问题研究”(项目编号:2013M531409);广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“胡怀琛文学史料的整理与研究”(项目编号:GD13XZW06)。

卢永和(1972—),男,博士,副教授,主要从事中国现代文艺理论与批评研究。

I044

A

1672-8505(2015)02-0015-06