苏丹某油田原油中间层处理工艺优化

2015-01-03王兴旺李世洪楚海强李国辉张丽莉

王兴旺 李世洪 孙 岩 楚海强 李国辉 张丽莉

中国石油工程设计有限公司北京分公司

苏丹某油田原油中间层处理工艺优化

王兴旺 李世洪 孙 岩 楚海强 李国辉 张丽莉

中国石油工程设计有限公司北京分公司

苏丹某油田是将于2015年投产的新区块,其原油在油水分离的过程中,在油水界面形成一层非常稳定的中间层,该中间层会严重影响油水分离效果。实验结果表明,使用破乳剂SD-01,在温度75℃、加药量25 mg/kg、化学热沉降时间为2 h的条件下,脱水效果可达到100%,能够完全消除中间层;通过对设备改进,也可以减少中间层的形成。

中间层;组分分析;消除;破乳剂;优化

苏丹某油田是将于2015年投产的新区块,在针对该油田原油脱水工艺进行优化过程中发现,热化学沉降脱水时一直伴随有大量的中间层出现,有时甚至无清晰水层。研究表明,在破乳脱水过程中,如果油水界面膜在水滴聚并时无法完全破裂,就会富集在油水界面上,虽然水滴变大,但无法实现彻底的油水分离;随着聚并变大的水滴的下降过程,在油水界面形成了中间层。中间层主要组成是更为复杂的乳状液,如W/O/W、O/W/O等,乳状液的界面膜组分主要有固体杂质、大分子沥青质、结晶蜡和一些表面活性成分。中间层的存在会成为油水上下流动分离的障碍,减缓上层原油与水层的传质速度,降低了油水分离效率。这一现象不断加重,造成中间层不断增厚,严重的可能最终导致整个脱水系统瘫痪,所以对于易生成中间层原油的破乳就是消除中间层。

1 实验

(1)主要材料及仪器。二甲苯、甲苯、硝酸银、氢氧化钠、氯化铵、氨水、无水乙醇均为分析纯,由国药集团提供。实验所用破乳剂均为实验室自主研发。XZ-SYL-4D机械杂质测定仪,长沙汇一仪器有限公司;PZ-X-1空气恒温振荡器,姜堰分析仪器厂;PHS-3C pH计,上海仪电科学仪器股份有限公司;BSA224S-CW分析天平,德国赛多利斯股份公司;SXL-1200高温箱式炉,上海大恒光学精密机械有限公司;HH-S数显恒温水浴,常州国华电器有限公司;SYS-1含水自动快速测定仪,姜堰分析仪器厂。

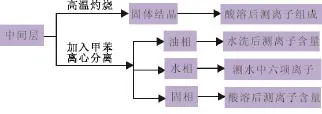

(2)实验方法。根据中间层的组成特点,制定分析方案如图1所示。脱水室验参照《石油天然气行业标准(SY/T 5281—2000(瓶试法))》,准确称量50 g原油乳状液于脱水瓶内,向已升至预热温度的脱水瓶内加入定量的破乳剂恒温30 min,放入空气恒温振荡器振荡5 min,排气,再置于恒温水浴中,分别记录不同时间的脱水量,并观察油水界面、脱出水颜色及挂壁情况。原油水含量的测定参照国家标准GB/T 8929—2006蒸馏法进行,根据实验所得结果计算破乳剂的脱水率。

图1 中间层组成的分析方案

2 实验结果与讨论

2.1 中间层组分及成因分析

(1)离心分离。在沉降罐中取18.0 mL中间层与50.0 mL水饱和甲苯溶液混合后充分离心。离心条件:转速3 000 r/min,时间30 min,温度60℃。离心后油相体积为12.4 mL,水和固体体积为5.6 mL。分层情况如图2所示。从图2中可以清楚看到,溶液分为四层,从上至下依次为油甲苯混合物层、悬浮物层、带有悬浮物的水层和沉淀层。中间层大部分为油,体积分数为68.9%,水与固相占31.1%。不溶物的存在会富集在油水界面上,增强界面膜强度,增加破乳难度。

(2)水层六项离子分析。分离水相,在分离水中加入定量蒸馏水加热并搅拌,测定溶液的pH值。冷却后定容分析六项离子含量。定容至250 mL,无不溶物,无色透明,pH值为9.06。根据pH值判断溶液中不存在HCO3-,滴定结果见表1。由表1可以看出,水中主要是可溶性的无机盐。相关文献表明[1],无机盐对原油的破乳效果有明显的影响,有较强盐析作用的正离子低价盐(NaCl、KCl)能使乳状液稳定性提高,降低破乳剂的破乳效果。

图2 离心后离心管溶液分层情况

(3)沉淀物。对过滤得到的固相用无水乙醇多次冲洗烘干后,对沉淀物用酸溶解,过滤酸不溶物后定容测离子含量。酸不溶物在中间层的质量分数为0.51%,沉淀物中Ca2+质量分数为64.8 mg/kg、Mg2+为31.1 mg/kg。沉淀物中存在大量的不溶物,微细不溶的固体粒子是重要的一类乳化剂,被水相和油相部分润湿的固体粒子能够有效地稳定乳状液[2-4]。固体粒子存在的油水界面表现出黏弹行为,这种黏弹界面膜可大大地提高空间位阻,减缓乳状液液珠间液膜变薄的速率,从而增加乳状液的稳定性,降低破乳效果。

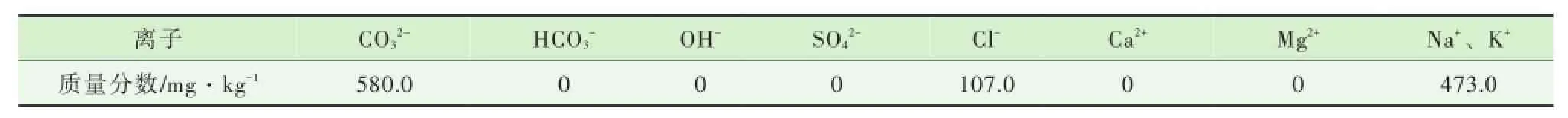

表1 水相离子分析结果

(4)坩埚残留物。用盐酸溶解并稀释至250 mL,测得Ca2+占中间层的质量分数为23.4 mg/kg、Mg2+为7.01 mg/kg。灼烧后坩埚残留物和沉淀物成分一样,主要是一些固体不溶物。不溶物的存在会导致破乳更加困难,脱水慢、效果差。

2.2 中间层成因分析

原油在脱水过程中产生中间层的原因很多,比如原油本身就存在的组分,同时化学助剂和黏土也都会导致中间层的形成。苏丹某油田是首次开采,其特殊性在于脱出水碱性较大,pH值甚至达到11。原油呈碱性的原因有很多种,首先对此区块油田地质构造成分分析后发现,该地质结构形成碱性的原油可能性不大,另外一种可能在开采过程中受到化学助剂的污染造成的,例如钻井液,大多数的钻井液为碱性。碱可以与原油中的酸性成分(例如环烷酸)反应,生成表面活性物质:

这些表面活性物质可使原油乳化形成稳定的乳状液。碱与原油反应生成的活性物质,导致乳状液的稳定性增加。同时,乳状液的牢固膜中包含有机酸和碱、带有可电离基团的沥青质和固体颗粒。加入无机酸和碱影响这些物质在界面膜上的电离,从而改变了界面膜的物理性质。因此,苏丹某油田原油中的碱能与原油作用形成稳定的乳状液,进一步形成稳定的中间层而难以消除。

苏丹某油田原油中间层的形成还有另外一个重要的因素,即中间层成分含有无机盐和不溶物。中间层含有正离子高价盐,主要是由于无机盐的存在,一方面稳定了乳状液界面的双电层,油、水两相的密度差减小,使内相水析出较慢;另一方面不溶物存在于原油中早已被证明其对乳状液的稳定性起很大的作用,这些胶体粒子通过在油水界面形成高黏度或高强度的膜而明显提高乳状液的稳定性。

2.3 中间层消除方法

为消除苏丹某油田原油的中间层,考察不同破乳剂类型、加药量、温度因素对中间层厚度的影响,同时也对沉降罐结构进一步优化。

2.3.1 破乳剂类型的确定

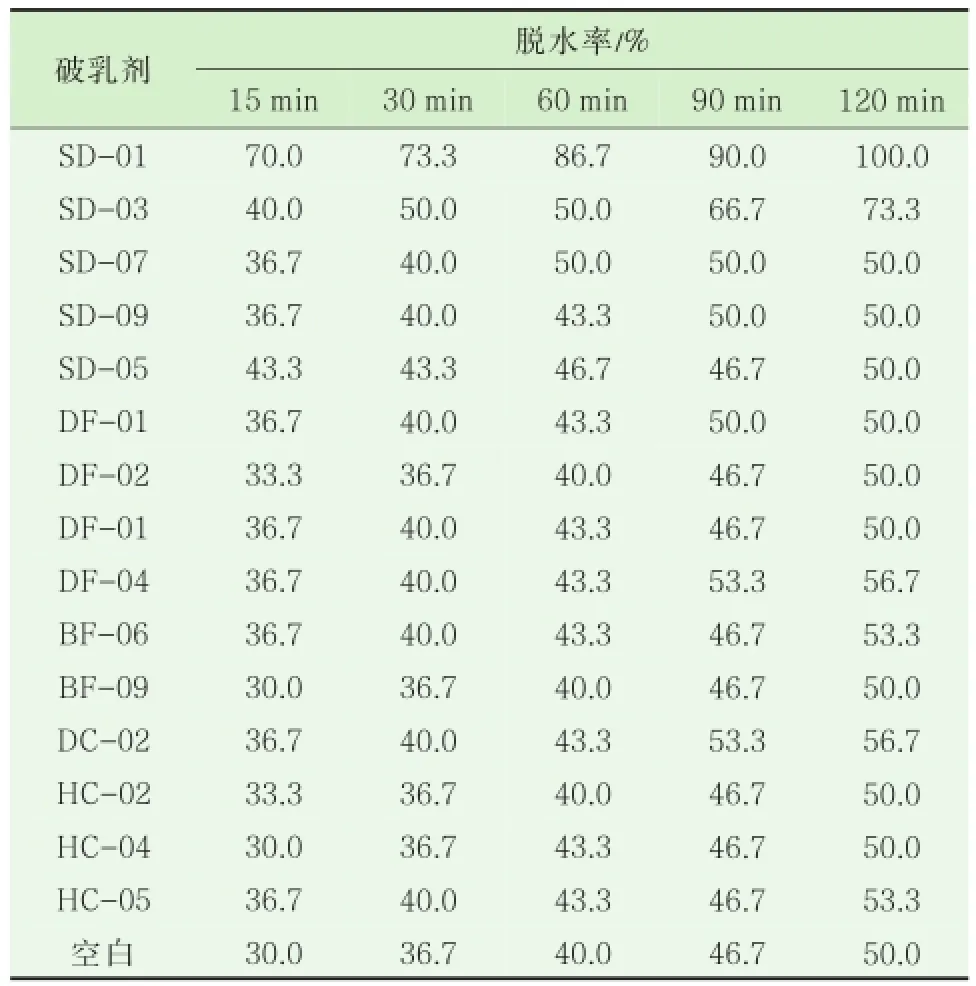

针对苏丹某油田原油物性特点,选择自主研发系列消除中间层的特效破乳剂。实验条件:原始含水率30%,温度为70℃,加药量为100 mg/kg。破乳剂筛选结果见表2。从表2中可以得知,在此脱水条件下SD-01的前期脱水速度快、脱出水更清,水质达到Ⅰ级,热沉降2 h后脱水效果达到100%,中间层消失,油水界面整齐。

表2 破乳剂筛选结果

2.3.2 破乳剂加药量对中间层的影响

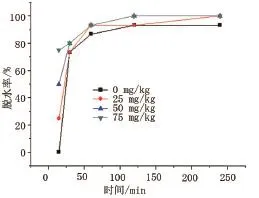

实验条件:原始含水率为30%,破乳剂为SD-01,温度为75℃,加药量为分别为0、25、50、75 mg/kg。不同加药量对原油脱水率的影响见图3。

图3 不同药量对原油脱水率的影响

当破乳剂质量浓度较小时,破乳剂单体分子的数量较少,无法充分置换油水乳状液中乳化剂,因此不足以改变油水界面膜的强度。但随着破乳剂的质量浓度增大,破乳剂在油水界面形成饱和吸附状态,此时破乳效果最好。如果破乳剂质量浓度进一步增大,则破乳剂的分子形成聚结的破乳剂胶团,破乳空间拥挤,反而降低原油乳状液的破乳效率。从实验数据可以得知,温度为75℃、含水率为30%、化学热沉降3 h后,在加药量为25 mg/kg时脱水率达到100%,中间层完全消除;在加药量为50、75 mg/kg,化学热沉降2 h后,脱水率达到100%。为尽量减少化学药剂对原油后期炼制的影响,同时考虑经济成本,选择加药量为25 mg/kg。

2.3.3 温度对中间层的影响

在一定范围内,温度上升破乳脱水效果好、速度加快,净化油含水率降低、出水水质变清,中间层厚度变小甚至消除。在原始含水率30%、破乳剂为SD-01、加药量25 mg/kg条件下,开展了温度为65、70、75℃的脱水实验,不同温度对原油脱水率的影响见图4。

随着温度升高,由于加剧了破乳剂和乳化剂的分子热运动,提高破乳剂充分置换乳化剂的效率,使破乳剂分子不易聚集成团状,因此会提高破乳剂的脱水率。但是如果处理温度过高,有可能会使破乳剂失去活性,同时对相关工艺设备要求更高,而且热能能耗提高,因此在满足原油集输要求的前提下,应该尽量地降低脱水温度[5]。从图4可以看出,在此脱水条件下,苏丹某油田E-1原油,在含水率30%、破乳剂为SD-01、加药量为25 mg/kg、热沉降2 h的条件下,温度为75℃时脱水效果达到100%,中间层消失。

图4 不同温度对原油脱水率的影响

3 结论与建议

根据实验结果,建议现场脱水条件如下:破乳剂为SD-01,化学热沉降时间为2 h,温度为75℃,药量为25 mg/kg。

根据现场调查和破乳剂适应性测试结果表明,优化沉降罐内部结构,将进油口位置降低到中间层以下,可避免沉降罐内乳化中间层过快增长,其原理是由于中间层不断受到来液的搅动和上浮油的冲击,从而达到减缓中间层增长速度。

除上述方法外,还可以在沉降罐中增加润湿导流板或润湿填料,同样对中间层的减少起到一定作用。如果在实际的生产过程中出现中间层厚度增加的情况,可以对中间层进行搅拌;或者为防止影响生产可以对中间层引流出后特殊处理。上述措施在现场试验对原油中间层的消除具有明显效果,在提高原油质量的同时也提高了原油集输效益。

[1]王任芳,李克华,楚军.无机盐对W/O型原油乳状液稳定性的影响[J].油田化学,1992,9(4):366-369.

[2]Freitas A M,Sharma M M.Detachment of particles from surfaces: an AFM study[J].J.Colloid Interface Sci.2001(233):73-82.

[3]Binks B P,Lumsdon S O.Pickering emulsion stabilized by monodisperse latex particles:Effects of particle size[J].Langmuir,2001(17):4 540-4 547.

[4]Binks B P,Lumsdon S O.Influence of particle wettability on the type and stability of surfactant-free emulsion[J].Langmuir,2000(16):8 622-8 631.

[5]孙旭东,冯玉.浅谈稠油脱水中破乳剂利用率的提高[J].高师理科学刊,2002,22(1):40-41.

(栏目主持 张秀丽)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.9.026

王兴旺:工程师,硕士研究生,研究方向为油田化学助剂研发及地面工程工艺优化。

2015-04-14

15911023608、15911023608@126.com