关于我国居民消费率的研究与反思

2014-12-26庄昌意倪嘉彬冯诗杰

○庄昌意 倪嘉彬 冯诗杰

(中国矿业大学(北京)管理学院 北京 100083)

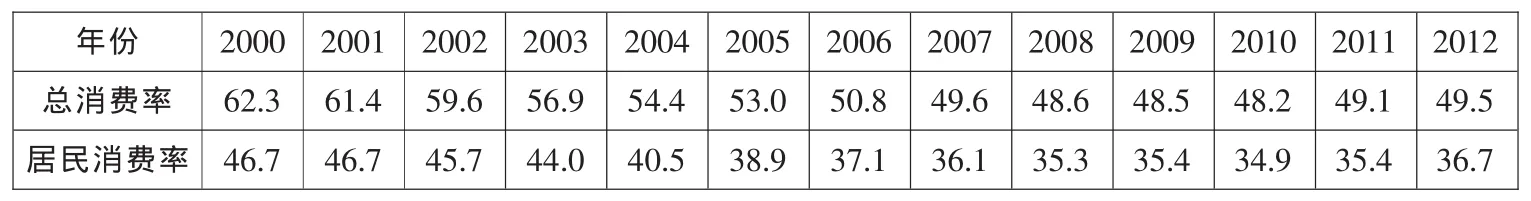

投资、消费、出口是拉动经济的“三驾马车”,其中消费拉动作用尤为突出,在欧美一些发达国家消费占GDP的比重超过80%。反观中国,根据近年来由国家统计局公布的数据(见表1)可以看出,我国消费总体趋势走低,即使2012年有回升的迹象,但不足50%的总消费率和仅仅36.7%的居民消费率仍然与国际平均水平有较大差距。消费率对于了解宏观经济运行状况有重要的参考意义,国内许多专家学者认为过低的居民消费率会导致宏观经济结构的失调,不利于经济的长期发展,破坏国民经济的良性循环。尤其在2008年金融危机之后,学术界普遍提出我国应将发展模式从依赖出口、投资转向以内需为主的方式,这就迫切要求居民消费率的提高。另外,一些专家学者针对“中国居民消费率太低”这一流行观点持否定态度,认为这是由于对国家统计局统计数据认知片面和基于不当的理论基础得出的结论。中国作为一个新兴的巨大的消费市场,手机、电脑、汽车等行业发展迅速,消费量在近年来跃居世界第一。此外,2008—2013年,中国的房价节节高升,住房消费也大幅上升。除了这些具体的消费增长案例外,根据2013年统计公报,全国居民人均可支配收入18311元,比上年增长10.9%,扣除价格因素,实际增长8.1%,高于7.7%的GDP增速。这也是我国近年来人均可支配收入增速首次超过GDP增速。高速增长的收入无疑也促进了消费。但历史上几乎没有哪个经济体像中国这样长期保持如此低的消费率,因此一些学者认为官方的统计数据大大低估了我国的消费数据。然而,在消费率被反复强调甚至“妖魔化”的今天,我们更要清醒地认识到消费率的高低是宏观经济运行的数据表现之一,正常的消费率是正常发展的国民经济的结果,而非目的,我们的目的是国民经济的健康发展,良性循环。

一、研究现状

1、认为我国居民消费率被低估

王秋石、王一新(2013)认为,居民消费“企业化”、居民消费“投资化”以及居民消费“公款化”是造成我国居民消费率被低估的原因;此外,他们认为原因还有服务性消费低估、企业逃税行为及信用体系落后等几个方面。康远志(2014)认为,低估问题是对服务业的统计不健全、对住房等自有商品定价过低,加之住户调查技术性低估等造成的。王松、付志刚(2012)则用加权法和状态空间模型构建出修正模型对我国居民消费率数据进行修正,发现下降趋势并非修正前所反映的那么快。

2、对“低估论”的反驳

李稻葵、陈实(2010)认为,上世纪80年代以来,越来越多的对于国有企业和职工的补偿是以现金的形式,而不是用实物的形式来体现的,即集团消费在整个经济中的比重是不断下降的。何冬妮(2013)认为,我国国民经济中存在大量灰色投资,这使得“灰色消费论”不一定能成立,1998年取消住房实物分配后,大量房改房以较低价格作为半福利品卖给城镇职工,加之我国还有占户籍人口超过60%的农村人口,这两个因素导致我国住房支出较低,“住房支出论”也就有待商榷了。

3、结论

综上所述,我们认为我国关于消费率的统计方法确实存在一定的问题,方法有问题则数据就有误差。但综合国情来看,那些声称导致消费率被低估的因素会被另一些因素抵消一部分或只能造成细小误差。然而,研究消费率是否被低估,都是为了研究我国经济症结所在,既然如此,何必拘泥于消费率这一点,应把眼界放开,纵观整个经济体系,找到病根,对症下药。

二、透过现象看我国经济本质问题

走到2014年,我国的经济似乎处于一个多事之秋,出口下滑了,房地产要崩溃了,制造业不景气了,煤炭钢铁积压了,高速路上门可罗雀,许多地方出现“鬼城”,民间借贷风雨飘摇……站在这个时代节点上,我们必须清醒认识现状,看到问题的本质,把握住转型的桨舵,切不可盲人摸象,做温水青蛙。

1、经济结构的失衡

改革开放以来,中国经济经过了30多年的高速增长,平均增长率接近10%。这个速度背后的代价是各种结构性的矛盾。其中最为突出的就是供给结构问题。一边是煤炭、钢铁及低端制造业的供给过剩,一边却是由于有效供给不足导致的消费不足。农业基础较弱,我国农业受土地资源和水资源短缺的严重束缚,农田的基础设施建设、科技支撑能力也还不强,这一系列因素都制约了农业长久可持续的发展;工业大而不强,工业发展的质量和效益体现在工业增加值上,尽管我国目前工业产品种类有500多种,但高档次、高技术含量、高附加值的产品占的比重不大,导致工业增加值不高,在国际市场的竞争中处于不利地位;服务业发展滞后,市场化程度低,产业化进程慢,城市化滞后,服务业在我国GDP中仅占41%左右,低于世界平均水平约18个百分点。

表1 2000—2012年中国总消费率及居民消费率(%)

2、国民收入分配结构的失衡

国际货币基金组织最近发布的报告表明,中国将在2016年内成为世界第一大经济体。虽然其真实性还有待考证,但中国经济腾飞有目共睹。然而,在繁荣景象之下,还有一亿多国人生活在贫困线以下。近几年,政府、企业和居民三者之间分配关系呈现较为明显的失衡状况,国家财政收入增长速度和企业利润增长速度在总体上远高于居民个人收入增长速度,2013年上半年国有企业的收入增幅达到了24.2%,同期国家财政收入的增长更是达到了31.2%。相比之下,城乡居民的收入增幅却只有7.6%。而且城乡之间、地区之间、行业之间的收入差距都有扩大的趋势。无疑,这种格局必然导致需求结构的失衡,居民收入低将直接导致消费难以增长。

3、产业结构转型的阵痛

有些传统行业在走向衰亡,新兴行业在茁壮成长,这是革命带来的新旧交替。我们这个时代正在上演两场技术革命——互联网—智能硬件对传统行业的替换,以及清洁能源对传统能源的替换。平面媒体在衰落,唱片音乐在衰落,固话在衰落,煤炭在衰落。衰落的另一面,则是互联网技术和新能源技术的兴起。在我国能源消费总量稳定增长的同时,煤炭的占比从2009年的70.3%降到2013年的65.7%,下降了近5个百分点;近三年我国出口额增长了50%,在如此凌厉的涨势下,却是温州、东莞、泉州的服装业由于人民币升值带来的萧条。实际上不止服装业,所有低端制造业都存在出口艰难,占比明显下降的颓势。我国城乡二元结构突出,大量的“农民工”曾支撑起了飞速发展的低端制造业和基建,行业的兴衰更替使得对从业者的技能知识要求也发生了变化,如何让传统行业从业者跟上时代的脚步也是亟需解决的问题。再者就是过去的粗放式以环境为代价的发展方式使得我国欠下一大笔“环境治理账”,全国各地频发的自然灾害,土地荒漠化,被严重污染的河流、大气……这些环境问题严重阻碍了国民经济的健康发展,曾经的发展方式在资源和环境的约束下将寸步难行。大量落后产能必须被淘汰,而这一势在必行的变革必然加剧转型的阵痛。

三、对策与建议

1、开放政策,重配资源

首先,政府应该放松服务业部门的市场准入门槛,特别是在医疗、社保、交通、通讯、金融等服务业部门放松管制,建立公平的市场竞争环境。其次,将关注重点从过剩产能行业转向服务业,大力扶持低能耗、高效益的第三产业。最后,增加政府在卫生、贫困人口生活保障以及众多公共产品性质的服务供给,弥补当前市场在提供公共产品方面的严重匮乏。

2、让利于民

首先,降低国家的财政收入,包括中央及地方政府。具体措施包括减税、退税、提高个税起征点和提供更多的社会保障金,以进一步完善社会福利政策。其次,调整企业利润与劳动者的收入关系。除了涨工资,政府还应该关注劳动者权益的保障,包括完善劳动法,严格处理拖欠、克扣工资的劳动纠纷,加强劳动合同及各种保险的实施,维护普通劳动者的利益。最后,提高居民财产性收益。包括完善股票市场等投资市场,让国民除了去银行储蓄外还有更多理财选择。这点与开放民间金融业有共同的需求。

3、辞“旧”迎“新”

首先,用现代科技改造传统产业。加快落后产能的淘汰,应用新能源、新技术,以环保为要务,改变牺牲资源、牺牲环境为代价的经济发展方式。其次,政府应加大研究与试验发展经费的投入,以改变我国科技进步贡献率和科技成果转化率奇低的现状,如此也将改变我国工业科技水平低下,没有核心竞争力的现状。除了投入,控制我国科研经费乱用现象也尤为重要,应完善科技经费管理制度,建立问责机制,加强经费管理的监督。最后,对传统行业失业工人进行工作技能再培训和失业基本生活保障。尽最大的可能弥补新兴行业的职业空缺,将阵痛减到最小。

四、结语

综上分析,我们认为一昧地高喊扩大内需提高消费率的言论是盲目的。在我国现在的经济环境下,公共产品匮乏,滞后贫乏的服务业,社会保障不完善,低水平的生产能力过剩……出于种种原因,国民只能把钱存在银行。很难说消费率低是需求不足的原因,更多是供给的结构问题。凯恩斯理论认为:当经济在低于其潜在产能的水平运行时,需求可以决定一个国家当前或短期的经济增长率。而我国的现状是经济结构问题制约了消费。

虽然我国消费率的统计数据存在一定的统计方法问题,但从我国经济结构、国民收入分配结构看来,我国居民消费不足是有据可循的,这就需要我们透过数据的表象看到我国经济的本质问题,找出病因,对症下药。政府要引领国民经济走向正确的改革之路,开放政策,重配资源;让利于民;辞“旧”迎“新”方能药到病除。

[1]曾国安、胡晶晶:1990年以来中国居民消费率变动的实证分析[J].税务与经济,2006(1).

[2]王秋石、王一新:中国居民消费率真的这么低么[J].经济学家,2013(8).

[3]王秋石、王一新:中国消费率低估研究[J].山东大学学报,2013(3).

[4]康远志:中国居民消费率太低吗[J].贵州财经大学学报,2014(2).

[5]王松、付志刚:中国居民消费率:数据误差与修正[J].湖南商学院学报,2012(5).

[6]李稻葵、陈实:破解中国消费率下降之谜[R].清华大学中国与世界经济研究中心,2010.

[7]何冬妮:拨开笼罩在消费率统计数据上的迷雾[N].上海证券报,2013-09-10.