转型背景下福建产业升级与就业结构演变研究

2014-12-23谭苏华林李月

谭苏华,林李月

(福建师范大学地理科学学院,福建福州350007)

产业升级是产业由第一产业为主向以第二、三产业为主转变,由劳动力密集型产业向资本、技术、知识密集型转变和由低附加值向高附加值转变的过程,其实质是产业结构的合理化和高级化.产业作为人口就业的载体,在升级过程中,劳动力将由传统产业占主导地位转变为现代服务业部门占优势地位,劳动力的这种梯度化转移过程就是就业结构的“高度化”.

产业升级和劳动力就业对于任一地区都至关重要,这是因为二者是相互促进、相互制约的关系.产业升级虽有助于资源的优化配置、合理开发和充分利用,提高区域竞争力和可持续发展能力,但会导致对高素质和专业化人才需求的增加、对低技能人才需求的减少,进而引发大量技术水平不高的人口失业,影响社会稳定;人口流动及其派生的消费需求又会影响产业结构.因此,产业升级与人口在产业间的流动受到政界和学界的广泛关注,并取得了许多有价值的研究成果.20世纪90 年代以来,国外学者开始从价值链(Value Chain)和技术进步对就业的影响角度研究产业结构升级问题.他们认为企业对高附加值活动的追求和技术的进步会推动产业升级,这一方面会破坏现有的工作岗位,导致大量人口失业,另一方面,又会创造新的就业机会,以更充分合理地利用人力资本较高的人力资源,但短期内破坏性是主要的[1-2].而国内学者则更多地是从大区域产业结构的对比、分别对产业升级和就业进行研究的视角进行分析[3-6],较少针对某一区域的产业升级与人口流动进行综合分析.

有鉴于此,本文拟以福建省为例,通过产业结构与就业结构协调系数与就业弹性系数的计算从整体上分析福建经济发展与劳动力就业的关系,再利用结构偏离度和比较劳动生产率从微观上研究各产业与就业结构的关系,以准确把握转型时期的福建省产业升级与就业结构的互动关系.

1 理论基础

源于E·G·雷文斯坦(E·G·Ravenstein)的“推—拉”理论仍是当今学界广泛用于解释人口迁移与流动的重要理论.该理论认为人口之所以会发生迁移是因为迁出地的推力因素(不利因素)和迁入地的拉力因素(有利因素)共同促成的,而经济是最主要的诱因.阿瑟·刘易斯(W·A·Lewis)认为发展中国家往往存在着一个传统的农业部门和一个现代的工业部门,这二者构成“二元经济结构”或“两部门”.其中,农业部门的边际生产率极低甚至为零,而工业部门的边际生产率相对较高,这将引起人口从农业部门流向城市现代部门,进而导致城市产业结构与就业结构的变化[7].

与刘易斯将发展中国家的经济部门划分成农业部门和工业部门不同的是,威廉·配第(W·Petty)将全部社会经济部门划分成三大产业,后经柯林·克拉克(C·Clark)的补充和完善,形成了著名而经典的“配第—克拉克定律”.该理论认为产业结构的演进具有一定的规律性:随着经济的发展和国民收入水平的提高,劳动力首先由第一产业向第二产业流动,当经济发展到更高水平时,劳动力又向第三产业流动.产业间的相对收入差异是引起人口在产业间流动的主要原因[8].西蒙·库兹涅茨(Simon·Kuznets)在克拉克的研究基础上,通过进一步研究发现:随着时间的推移,农业部门在整个国民收入中的比重和在全部劳动力中的比重均处于下降中;工业部门在整个国民收入中的比重大体上呈上升趋势,而在全部劳动力中的比重基本上是稳中略有上升;服务业在全部劳动力中的比重基本上是稳中有升,而在整个国民收入中的比重却不一定与劳动力的比重一样同步上升,综合地看,大体上是稳中略有上升.这就是“库兹涅茨法则”.钱纳里(H·Chenery)与塞尔奎因(M·Syrquin)等人在库兹涅茨的研究成果上,经过研究发现,初级产业产值占国民生产总值的比重和劳动力就业比重均随收入水平的提高而下降,而工业和服务业的产值比重和就业比重却随收入水平的提高而上升[9].

根据以上定律可知,产业间的收入水平和就业机会的差异推动着人口流动,进而引起人口分布和就业结构的变化.这种变化遵循着一定的规律,即随着产业结构由以第一产业占主导向以第二、第三产业占优势转变,人口将从农业流向工业和服务业.同时,人口的流动及其产生的消费需求也会引起产业结构的变化.不同产业由于资本和技术构成以及发展阶段的不同,可以提供的就业机会也不同.发达国家的经济发展历程表明,产业结构的高级化将使人口大量流向第二产业和第三产业,特别是第三产业,使其成为就业份额最大的产业.

2 福建省的产业结构及就业结构现状

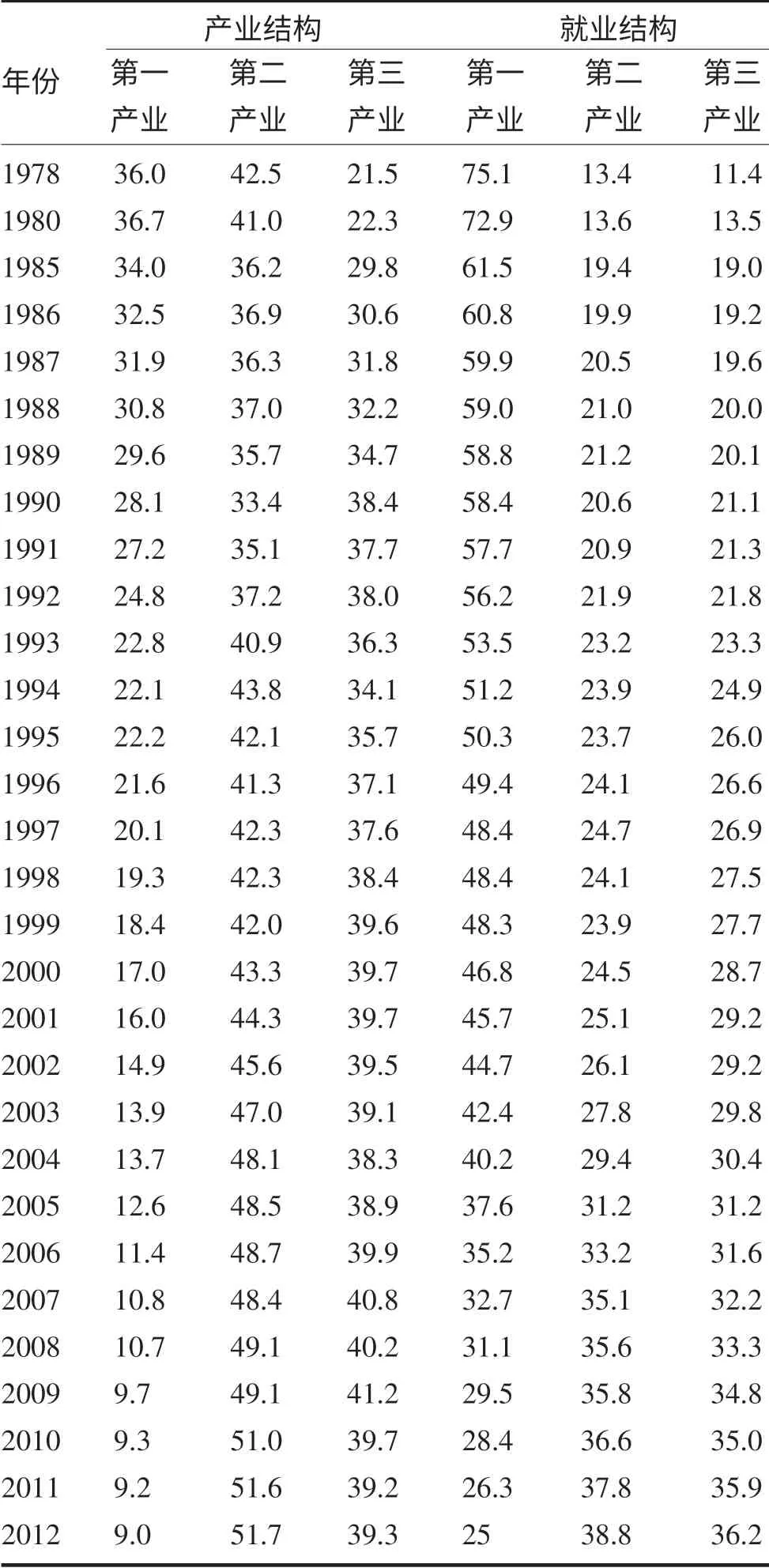

随着生产力的发展、科学技术的进步,以及市场对资源配置决定性作用的逐步显现,福建省GDP 从1978 年的66.37 亿元增加到2012 年的19701.78 亿元,增长了296.85 倍,年均增长率为18.23%;产业结构从改革之初的36∶42.5∶21.5 转变为2012 年的9∶51.7∶39.3;就业结构相应地从75.1∶13.4∶11.4变为25∶38.8∶36.2.由此可知,经过35a 的发展,福建的经济获得飞速发展,虽仍处于工业化阶段,但第一产业比重迅速下降,第三产业比重快速上升,促使从农业和农村释放出来的剩余劳动力流向第二、第三产业,产业升级和就业结构调整取得明显成效,基本符合产业结构一般演变规律.

1978—2012 年,福建的产业结构和就业结构均得到极大的优化.首先,第一产业的增加值和就业比例均急剧下降,但就业比重的下降速度快于产值比重.由表1可以看出,第一产业的增加值比例从改革之初的36%降至2012年的9%,减少了27个百分点;而就业比重则从75.1%降至25%,下降了50.1%,降幅比产值比重高23个百分点.这表明农业增加值对福建GDP 的贡献已很小,在该产业就业的人口数量及其所占比重持续下降,但所占比重仍大大高于发达国家5%的平均水平[10],呈现出显著的“低产出、高就业”特征.其次,与第二产业就业比重稳步上升趋势不同的是,增加值比重可分为二个阶段:一是1978—1990 年,增加值比重持续下降,二是1991—2012 年,产值比重在波动中上升,但上升的速度减缓.尽管如此,第二产业仍是福建省经济增长的主导产业和主要动力.再次,第三产业的产值比重和就业比重均呈平稳上升态势,但就业比重的增长速度快于增加值比重.1978—2012 年,就业比重从11.4%增加至36.2%,增长了24.8个百分点,而增加值比重在此期间仅增加了17.8 个百分点,明显低于吸纳就业人口的增长量.最后,劳动力就业结构的转换滞后于产业结构的转换.福建的产业结构在改革开放之初就是以第二产业为主,而就业结构直到2007年才成为吸纳劳动力就业的主体,这与我国一直实行工业优先发展战略和重投资紧密相关.此外,尽管第三产业的增加值占全部地区生产总值的比重仍大大低于第二产业,但第三产业的就业比重与第二产业的就业比重相差很小,说明第三产业对劳动力的吸纳能力更强,在未来2~3年内将超越第二产业,成为福建劳动力就业的主导产业.

值得注意的是,福建省第三产业的产值比重和就业比重不仅低于全国平均水平(产值比重为44.6%,就业比重为36.1%),而且进入21世纪以来,二者均增长缓慢,特别是产值比重有下降趋势.

表1 1978—2012年福建省产业结构与就业结构的变化 %Tab.1 The change of industrial structure and employment structure in Fujian province in 1978-2012%

3 福建省产业结构及就业结构的协调性

3.1 产业结构与就业结构的整体协调性研究

为了准确地衡量福建省产业结构高级化是否创造了大量的就业机会,通过引发人口在产业间的流动为产业升级提供强有力的劳动力支撑,本文拟通过计算产业结构与就业结构协调系数[11]对改革开放以来福建产业结构与就业结构的协调性进行评估.

从图1 可知,福建省的产业结构与就业结构协调系数一方面始终高于全国水平,这表明福建和国家在大力发展经济的同时,努力增加就业岗位和扩大就业规模,实现经济与就业的协调发展,但福建取得的实效更为明显;另一方面,协调系数从1978 年的0.764提升至2012年的0.95,这表明福建省的产业结构调整创造了大量的就业机会,拓展了劳动力的就业空间,推动了人口在产业间的流动,实现了GDP与劳动力供给的良性互动,产业升级与就业结构日益均衡,协调性得到了极大的改善和提高.

图1 福建和全国历年产业结构与就业结构协调系数Fig.1 Industrial structure and employment structure coordination coefficient of Fujian and the country

就业弹性系数作为另一个反映产业升级与就业结构的宏观指标,它是指从业人数增长率与GDP 增长率的比值,或就业增长速度与经济增长速度的比值,它反映了经济增长对促进劳动力就业的能力.系数越大,表示吸收劳动力的能力就越强,反之则越弱.

福建省就业弹性系数最大出现在2011年,最低值出现在1994 年,系数相差0.4782,波动性明显.同时,1978—2012年,就业弹性系数平均仅为0.006,说明过去的35年间,经济的高速增长并未带来就业的大幅增加,印证福建存在经济增长与就业增长具有非一致性的现象,也表明得到国际社会广泛印证的“奥肯定律”在福建发生了变异.这受到5 大因素的作用:第一,以户籍制度为代表的制度性歧视和城乡二元结构长期得不到有效改善抑制了就业总规模的扩大;第二,产业升级和资本有机构成的提高,使得经济增长对促进劳动力就业的吸纳作用减弱;第三,经济体制改革带来的企业改制和关闭破产,导致就业岗位减少;第四,劳动力素质与市场需求的结构性矛盾影响了就业规模的扩大.此外,第一产业就业人员逐年减少也是导致总就业弹性下降的重要原因[12].

根据就业弹性系数的变化,可分为四个阶段,分别是1985—1989 年、1989—1991 年、1991—1994 年和1994 年以后.其中,第一阶段和第三阶段的就业弹性系数急剧下降,这表明国企改革和经济整顿削弱了经济的发展对促进人口就业的带动作用;而第二阶段和第四阶段均为就业弹性系数的反弹阶段,这说明在这两个阶段,市场经济的引入和逐步建立激发了市场活力,经济的增长有力地带动了人口就业(见图2).总的来看,福建省的就业弹性系数在不断增大,说明产业升级与促进人口就业和产业间流动的联动性在增强.

图2 1985—2012年福建省的就业弹性系数变化Fig.2 The change of employment elastic coefficient in Fujian Province in 1985-2012

由于产业结构与就业结构协调系数和就业弹性仅能从整体上反映区域产业结构与就业结构或经济发展对劳动力吸纳的均衡状况,而无法从微观的视角对各产业与劳动力的互动状况进行分析,故通过计算结构偏离度和比较劳动生产率弥补这一不足.

3.2 福建省三次产业与就业结构的协调性

结构偏离度是某一产业的就业比重与产值比重之差,是从微观视角反映产业结构与就业结构均衡状况的重要指标.从表2可知,福建省第一产业的结构偏离度一方面一直处于正偏离状态,另一方面,呈快速递减趋势.这表明福建第一产业的就业比重高于产值比重,劳动生产率低,存在大量剩余劳动力,但随着经济的发展和产业结构的升级,第一产业的劳动生产率得到提高,劳动力转移压力逐步减小.

表2 1978—2012年福建三次产业结构偏离度Tab.2 Industrial structure deviation degree of Fujian in 1978-2012

第二产业和第三产业的结构偏离度自改革开放以来均为负值,且日益变大.这表明,当前福建第二、三产业的产值比重高于就业比重,存在吸纳人口就业的吸引力和空间,但空间日益缩小,特别是第三产业.2012年,第二、三产业的结构偏离度分别为-12.9和-3.1,反映出第三产业的就业空间大大小于第二产业,日益向产值结构与就业结构均衡状态靠近.

从绝对值来看,第一、二、三产业的结构偏离度依次减小,但第一产业存在强大的人口转移压力,而二、三产业则刚好相反,存在较大的吸纳空间,这有助于人口向二、三产业转移,实现产业升级与人口流动的积极互动.

比较劳动生产率是指某一产业的收入比重与劳动力比重的比值,该指标从效益的角度衡量产业结构与就业结构的协调性.从图3可知,第一产业的比较劳动生产率基本位于0.5以下,显著小于1,且呈逐步下降趋势.这表明第一产业劳动密集型特征明显,且日益增强,数量众多的农业剩余劳动力有待向工业和服务业转移.值得注意的是,在改革开放以来的35年间,第一产业比较劳动生产率在1978—1989年和2006以后有所上升,这主要是因为家庭联产承包责任制的推行和农业税的取消推动的.

第二、第三产业的比较劳动生产率具有两个特点:一是在波动中下降,日益接近1,这说明福建第二、三产业的收入比重与就业比重日益接近1∶1,资本密集程度大幅下降,有利于经济与社会的协调发展.这主要与福建转变经济发展方式,不再严重依赖投资拉动经济增长有关.二是比较劳动生产率仍大于1,这表明二、三产业的劳动生产率较高,尚存吸纳第一产业剩余劳动力的就业空间.

图3 福建省历年三次产业的比较劳动力生产率Fig.3 Comparative labor productivity of three industries in Fujian Province

4 结论

本文首先对产业结构和就业结构的相关理论进行了梳理,然后对改革开放以来福建产业结构与就业结构的变化进行了分析,最后计算了产业结构与就业结构协调系数、就业弹性系数、结构偏离度和比较劳动生产率,得到以下几点结论:

1)1978—2012 年,福建的产业结构和就业结构得到极大的优化:第一产业的增加值和就业比重快速降低,二、三产业的产值比重和就业比重持续提高,但存在第一产业“低产值、高就业”,第三产业发展后劲不足和就业结构转换滞后于产业结构转换等问题.

2)福建省的产业结构与就业结构协调系数不仅高于全国水平,而且在不断提高,2012年,达到0.95,非常接近1,这表明福建省的产业升级与就业结构日益均衡.

3)就业弹性系数在波动中增大,说明产业升级与促进人口就业的联动性在增强.

4)结构偏离度表明转移第一产业劳动力的压力仍较大,而第二、三产业虽存在吸纳人口就业的吸引力和空间,但空间日益缩小.

5)比较劳动生产率表明第一产业劳动密集型特征明显,且日益增强,数量众多的农业剩余劳动力有待向工业和服务业转移;第二、第三产业的资本密集程度大幅下降,尚存一定的吸纳劳动力就业的空间.

从上述可知,经过35a 的发展,福建的产业结构与就业结构整体上协同度较好,符合产业升级与就业结构演进的一般规律.为了更好地实现经济发展和扩大就业的同步发展,今后应继续关注技术进步与劳动就业、资本密集型产业与劳动密集型产业的关系.

[1]Gereffi G.International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J].Journal of international eco⁃nomics,1999,48(1):37-70.

[2]Postel-Vinay F.The Dynamics of Technological Unemploy⁃ment[J].International Economic Review,2002,43(3):737-760.

[3]杨德勇,董左卉子.资本市场发展与我国产业结构升级研究[J].中央财经大学学报,2007,26(5):45-50.

[4]黄茂兴,李军军.技术选择、产业结构升级与经济增长[J].经济研究,2009,55(7):143-151.

[5]赵建军.论不同要素密集型产业的就业效应[J].中共中央党校学报,2005,9(2):84-87.

[6]温杰.中国产业结构升级的就业效应[D].武汉:华中科技大学经济学院,2010.

[7]李竞能.现代西方人口理论[M].上海:复旦大学出版社,2004.

[8]李小建,李国平,曾刚,等.经济地理学[M].2 版.北京:高等教育出版社,2006.

[9]王庆丰.中国产业发展与就业界协调发展研究[D].南京:南京航空航天大学经济与管理学院,2010.

[10]王万山.开放经济背景下的中国农村剩余劳动力转移[J].山西财经大学学报,2007,29(1):32-37.

[11]王庆丰.我国产业结构与就业结构整体协调性测度研究[J].科技管理研究,2009,27(11):112-114.

[12]程凯.高增长为何带不来高就业[N].中华工商时报,2006-08-29(01).