传播辩证论:先秦辩证传播思想及其现代理论转化

2014-12-20邵培仁姚锦云

邵培仁,姚锦云

(浙江大学 传播研究所,浙江 杭州310028)

传播学的学科很年轻,传播的问题却很古老。“当代令人困惑的许多问题,其实是最古老的哲理问题,是历代思想家和哲学家试图回答的问题”。[1](译者前言,PP.6-7)传播(communication)具有两大基本问题:一是符号能否指代意义,意义能否共享,这是传播的前提;二是交流如何进行,交流障碍能否解决,这是传播的最终目的。前者是符号学传统,后者是哲学和伦理学传统,它们在西方都有着悠久的历史,贯穿于从古希腊到现代的各个时期。

对中国来说,这两大问题同样源远流长。中国古代的传播思想蕴含于哲学、文学著作中。中国哲学的特点,是发展出了独特的辩证思维。“当希腊人和印度人很早就仔细地考虑形式逻辑的时候,中国人则一直倾向于发展辩证逻辑。”[2](P.337)中国古代的传播思想也带有强烈的辩证色彩。先秦作为中国哲学的童年时代,对这两大问题的思考深远影响了后世。首先,符号和意义的关系问题,在中国古代是以“名实”关系和“言意”关系体现的。先秦时代,《老子》最早辩证而系统地论述了名与实、符号与意义的关系,《庄子》进一步对言意关系进行责难,其他各学派也各有论证,《荀子》则集先秦符号辩证论之大成。其次,交流如何进行、交流障碍如何解决的问题,在中国表现为“是非”与“辩讷”之争。《老子》提出“大辩若讷”;《墨子》则主张辩论,与《老子》完全相反;《庄子》第一次系统而辩证地论述了“是非”与“辩讷”问题,提出了“成心”导致儒墨“是其所非而非其所是”,因而交流无法进行;而《荀子》则提出“解蔽”,全面回答了无法交流的原因和实现交流的途径。先秦的这些辩证传播思想,始终有一条主线一以贯之,可称之为“传播辩证论”。

一 传播辩证论的《老子》开端:道可道,非常道;名可名,非常名

“名实”之辩的核心问题,是“名”能否指“实”;“言意”之辩的核心问题,是“言”能否尽“意”。两者实质上均指向符号与意义的关系问题,《老子》第一次辩证而系统地论述了符号和意义的关系,并奠定了中国古代辩证传播思想的基调。《老子》开篇59个字,就是一篇言简意赅的传播“论文”:“道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”(《老子·第一章》,下文引用只保留篇名)

这篇传播辩证论的精彩之作,体现了《老子》辩证法的精髓。《老子》第65章以玄德为例,将矛盾的发展分为“深、远-反-大顺”三个阶段:“玄德深矣,远矣,与物反矣,然后乃至大顺。”“第一阶段的特点,表现为矛盾持续深化和不断扩大(深矣、远矣),当矛盾深化扩大到一定程度时,便会由量变导致质变,而出现‘物极必反’的现象,此时矛盾发展进入第二阶段,其对立双方的相互转化,呈现出与第一阶段截然相反的趋势(与物反矣)。……‘反’,是指以对立转化为形式的回归返本运动,‘反’者,‘返’也,然而这是一种升华的‘返’,并非简单地回到原来的起点。随着‘返本’过程的结束,矛盾的对立双方再次完成由量变到质变的相互转化,并在此基础上达成新的统合,这一重新统合后的第三阶段,被老子称之为‘大顺’”,“大顺”是指“矛盾循环发展的更高阶段”。[3](PP.192-193)但是,“大顺”也不是矛盾发展的终极阶段,矛盾的对立统一和相互转化,是一个永无休止的过程。

《老子》的开篇,便是用辩证的思维,来论述“名”“言”与天地万物的关系,以及人对“名”“言”的态度。《老子》首先肯定了“名”“言”有其积极作用,认为“道可道”、“名可名”。接着又指出了“反”的一面,认为“名”“言”有其局限。一方面,“道可道,非常道”。“道”就是宇宙的本体,世界的本源,渺小的人类是无法用语言来完整表述的。“道”这个东西,不明不暗,无形无象,来无影去无踪:“其上不皦,其下不昧。绳绳兮不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后”(《第十四章》);“道”这个东西,既隐约缥缈,若有若无,又无时不有,无处不在,包含了永恒的真理和规律:“道之为物,惟恍惟惚。忽兮恍兮,其中有象;恍兮忽兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信”(《第二十一章》)。因而对于人来说,那个永恒的“道”是无法用语言表述的,可言之道非恒道。后来的《庄子》推出了“大道不称”,《尹文子》则进一步总结“大道无形”、“大道不称”。另一方面,“名可名,非常名”,可用之名难为恒名,人的认识在不断发展,名称概念也在不断改进,因此名称概念的变化是永无止境的。

但是,尽管“名”、“言”如此困难,人们还是要名之言之,以认识天地万物。《老子》继而认为,要认识天地万物,就要辩证地认识“名”和“言”在人类认识世界过程中的作用。一方面,“无名,天地之始”,天地之始没有人类,因而无所谓名称概念,“故常无,欲以观其妙”,人们应保持开放的思维,不拘泥于名称概念,学会从“常无名”的角度来观察事物的发展[3](P.4)。另一方面,“有名,万物之母”,“常有,欲以观其徼”,名称概念是认识万物的前提,只有通过不断完善各种名称概念,不断更新对客观世界的整体认识,才能探索浩瀚宇宙的无穷奥妙[3](P.4)。这便是“然后乃至大顺”的状态。对这个问题,《老子》第25章作了详细说明。《老子》用语言创造了“道”这个名称,来指称那个“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母”的事物,是因为“不知其名,字之曰道,强为之名曰大”。也就是说,名称是人类认识事物过程中的勉强之举,“道常无名”(《第三十二章》)。为了认识“道”,《老子》用不同的名称来形容:有时将“道”称之为“大”,“字之曰道,强为之名曰大”(《第二十五章》),以描述其无所不包的存在;有时将“道”称之为“朴”,用“小”来比喻“道”,“朴虽小,天下莫能臣”(《第三十二章》),描述其细不可挡的无形作用[3](P.76)。

正因为人类是“不知其名,强为之名”,“有名”与“无名”才是对立统一而又相互转化的。人们对世界的认识是不断变化的,当“有名”不能正确反映天地万物时,人们会用新“名”来代替旧“名”,此时“有名”变“无名”,“无名”成“有名”。“有”和“无”都是来自同一个世界,只是名的不同状态而已,“此两者,同出而异名”。正如科学理论一样,在没有被“证伪”之前,理论便暂时充当解释世界的工具,直到有更为精确的理论将其取代。

《老子》从“有名”和“无名”的辩证关系,推出了多个命题。“始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止可以不殆。”(《第三十二章》)当人们学会了用名称概念来认识事物的时候,也要明白名称概念其实是人为产生、约定俗成的,有其局限,认清了这一点,就不会有危险。否则,容易陷入“自见、自是、自伐、自矜”的状态,导致矛盾的消极转化。这其实是矛盾转化的主观条件。因此,《老子》主张:“大辩若讷”(《第四十五章》),“知者不言,言者不知”(《第五十六章》),“信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知”(《第八十一章》)。用《老子》的话来总结,就是“正言若反”(《第七十八章》)。此外,“道生之,德畜之,物形之,势成之。是以万物莫不尊道而贵德……生而不有,为而不恃,长而不宰。是谓玄德”。(《第五十一章》)“势成之”的“势”即“客观环境和实际条件”,也即矛盾转化的客观条件。“万物的生长、发展乃至衰亡,无一不受客观环境的制约,所以《老子》主张‘无为无不为’,意在提倡顺天应时行事,有为但绝不妄为,而要做到这点,就必须尊重客观规律和注意矛盾发展的趋势”[3](P.191)。因此,老子又主张“希言自然”(《第二十三章》),回应了第二章提出的“处无为之事,行不言之教”。正是基于对“名”和“言”的辩证认识才得此结论。“玄之又玄,众妙之门”,矛盾的对立统一是一个永无休止的过程,这就是万物发展的奥妙。

通过以上论述,便可得出《老子》在“名”“言”与天地万物(符号与意义)的关系问题上,提出了六个命题,体现了“深、远-反-大顺”和“玄之又玄”的辩证逻辑:

(一)道可道,名可名;

(二)道非常道,名非常名;

(三)不知其名,强为之名;

(四)有名无名,同出异名;

(五)正言若反,希言自然;

(六)名亦既有,知止不殆。

《老子》“深、远-反-大顺”的辩证逻辑,与黑格尔“正-反-合”的辩证法异曲同工。正如《老子》所说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”(《第四十二章》)这里的二已非一,三更非二。后世儒家《荀子》的“度之以远事,验之以近物,参之以平心”(《荀子·大略》),就深受《老子》辩证法的影响。《老子》搭起了整个传播辩证理论的主体架构,提出了人与符号、符号与意义的辩证关系,并提出了“有名”与“无名”之间的“对立统一”和“相互转化”说,还提到了矛盾转化的主客观条件。这个架构以辩证为支架,以符号和意义的关系为内容,极具现代意义。在此后两千多年的中国传播思想史中,历代学者基本在老子开创的辩证传播框架内论述,总是运用辩证思维看待传播问题与现象,并建立或丰富着中层架构。对今天的传播研究者来说,古代辩证传播思想是我们理解中国人传播价值和传播心理结构的金钥匙。今人的目标是:厘清古代辩证传播思想的脉络,使其互有层次、相互贯通,从而形成传播辩证论的思想体系,进行现代理论的转化。

二 传播辩证论的《庄子》发展:大道不称,大辩不言;言者在意,得意忘言

《庄子》沿着《老子》的辩证传播思想框架,进行了精微的理论建构:承接《老子》,认为“物之粗可言论,物之精可意致”;但继而以极为宏观的哲学思维,提出了“不期粗精,言不能论,意不能致”的命题,并展开论证,从而提出“大道不称,大辩不言”;《庄子》开创性的发展是提出了“得意忘言”的论断。

(一)物之粗可言论,物之精可意致

《庄子》认为:“道行之而成,物谓之而然。”(《庄子·齐物论》,下文引用只保留篇名)事物的称谓是人赋予的,因为人们要认识世界和相互交流,就要通过名称和概念来区分事物。但以名谓物是有条件和限度的。《庄子》说,“夫精,小之微也;垺,大之殷也;夫精粗者,期于有形者也”,“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也”(《秋水》)。《庄子》认为,语言只能描述“物”之粗者,而精者要由“意”来获得。也就是说,“言”可以触及的只不过是事物外在的粗迹,“意”的触角也仅仅能达到事物的幽微精细之处,但两者皆“期于有形”。这就在《老子》“道可道,名可名”的基础上,进一步解释了“何物可道,何物可名”的问题。《尹文子》在这方面有着更为精辟的见解。

(二)粗精之外,言不能论,意不能致

对命题“物之粗可言论,物之精可意致”进行“深”而“远”的外推,便得到了“反”命题,这是《庄子》辩证式论证的重点。《庄子》对“至精无形,至大不可围”(《秋水》)这种说法的态度,借北海神的口吻说:“夫自细视大者不尽;自大视细者不明。……故异便,此势之有也”,“无形者,数之所不能分也;不可围者,数之所不能穷也”,“言之所不能论,意之所不能致者,不期精粗焉”。(《秋水》)就是说,无论“粗”或“精”都是有形的,而超出粗精有形之外的限度,则是“无形”者和“不可围”者,是“数之所不能分”、“数之所不能穷”的。最难把握的就是“道”,《庄子》认为“道”不仅在语言之外,亦在“意”之外,故“言”与“意”均无法触及“道”,无法把握“道”,即“大道不称”、“道昭而不道”(《齐物论》)。以上就是《庄子》对言、意、道三者关系的阐释,《庄子》具体从三方面进行了论证。

1 数之不穷,巧历不得

《庄子》认为,言语难以穷尽宇宙的极限,这其实是一个终极哲学问题。“有始也者,有未始有始也者,有未始有夫未始有始也者。有有也者,有无也者,有未始有无也者,有未始有夫未始有无也者。俄而有无矣,而未知有无之果孰有孰无也。”(《齐物论》)宇宙之大无穷无尽,宇宙之始遥不可及,更何况宇宙空间之外,之外的之外,宇宙诞生之前,乃至之前的之前,渺小的人类如何能认识?从人对宇宙万物根本法则的无法把握,《庄子》推知人也无法把握其他事物。“天地与我并生,而万物与我为一。既已为一矣,且得有言乎?既已谓之一矣,且得无言乎?一与言为二,二与一为三,自此以往,巧历不能得,而况其凡乎!”(《齐物论》)这段论述被很多学者认为是诡辩,实则不然。庄子意在指出:人类无法用语言来一一对应宇宙万物以及事物之间的关系。“万物一体加上我所说的就成了‘二’,‘二’再加上‘一’就成了‘三’”[4](P.90),这里的逻辑是:如果将所有物质实体的存在归入一类A,那么非物质语言的存在则是另一类B,加起来就是两类存在,需要两个名称A和B;而能统摄这两类存在的抽象度更高的存在,就是第三类存在,就需要有第三类名称C与之对应。从传播的角度来说,“名”除了对应相应的事物,还要对应事物之间的关系,因此庄子所说的“一二三”之间还有三种关系:AB(平行)、CA与CB(归属)(见图1)。因此,在如此高度抽象的情况下,已经把“世界万物”抽象成“一”了,尚且能生出三个名称、三种关系和两种层次,何况从一到世界万物呢?如果要用名称来对应宇宙万物,以及彼此千头万绪的复杂层次和关系,几乎是无法穷尽的。不仅如此,“道未始有封,言未始有常”(《齐物论》),宇宙是发展变化的,“名”也是发展变化的,“言”未必有定说,因而“名副其实”几乎不可能,故“巧历不能得,而况其凡乎”(《齐物论》)。

图1 庄子关于名称与事物和关系的对应关系

2 得心应手,口不能言

《庄子》认为,高超的动作技能不可言传,在《天道》篇以“轮扁斫轮”的寓言加以论证。轮扁认为,桓公所读的“圣人之言”是“古人之糟粕”,这是根据他斫轮的经历而得出的结论。斫轮的技巧极为复杂,“不徐不疾,得之于手而应于心,口不能言”,用语言和文字是说不清的,只能意会不可言传。因此,书上所记载的,是那些能用语言和文字说清的,当然就把那些高超的技艺遗漏了,书上的“圣人之言”便成了“古人之糟粕”。《庄子》所说的“斫轮之技”与波兰尼所说的“默会之知”或“不可言传之知”[5](PP.94-95)异曲同工,都说明了有一种技能型的知识是言语无法传达的。

3 形色声名,有待而然

《庄子》认为,事物的表象不能反映事物的本质,以“罔两问景”的寓言加以论证。“罔两问景曰:‘曩子行,今子止;曩子坐,今子起。何其无特操与?’景曰:‘吾有待而然者邪?吾所待又有待而然者邪?吾待蛇蚹蜩翼邪?恶识所以然?恶识所以不然?’”(《齐物论》)影子的背后有本体,而我们有时描述的,有可能是影子的影子!现象背后的本体到底是什么?庄子说:“若有真宰,而特不得其朕;可行己信,而不见其形。有情而无形。”(《齐物论》)“仿佛有‘真宰’,然而又寻不着它的端倪;可通过实践来验证;虽然不见它的形体,它本是真实存在而不具形象的。”[4](P.61)因此,现象背后的事物本体是很难捉摸的,“视而可见者,形与色也;听而可闻者,名与声也。悲夫,世人以形色名声为足以得彼之情!”(《天道》)《庄子》认为,“道”是无形的,而看得见的现象未必是其真相,名称和语言未必能将其说清,因而“道”不可言,回应了《老子》的“道可道,非常道”。用今天话来说,可见的有可能只是表象即相关关系,但相关不等于因果,现象的关联不等于本质的关联。

(三)大道不称,大辩不言,得意忘言

认清了“名”与“言”的作用和局限,《庄子》便提出了独到的见解。

1 大道不称,大辩不言

正因人们看到的是事物的表象,用语言描述的也是事物的表象,因而每个人从自己的视角出发,所看到的也就是一己之见。从客观上讲,是环境使然。“井蛙不可以语于海者,拘于虚也;夏虫不可以语于冰者,笃于时也;曲士不可以语于道者,束于教也。”(《秋水》)从主观上讲,“成心”干扰了对是非的判断。“夫随其成心而师之,谁独且无师乎?奚必知代而心自取者有之?愚者与有焉。未成乎心而有是非,是今日适越而昔至也。是以无有为有。无有为有,虽有神禹,且不能知,吾独且奈何哉!”(《齐物论》)判断的标准是由于心中的标准,而这个标准就是成见;如果心中还没有成见就有了是非的标准,那就好比“今天到越国去而昨天就已经到了”。由于“成心”的遮蔽,是非都是相对的。“物无非彼,物无非是。自彼则不见,自是则知之。故曰彼出于是,是亦因彼……是亦彼也,彼亦是也。彼亦一是非,此亦一是非……彼是莫得其偶,谓之道枢。枢始得其环中,以应无穷。是亦一无穷,非亦一无穷也。”(《齐物论》)《庄子》的这个论点很容易被认为是先验论。但是,《庄子》“成心先于是非”提出的问题,用今天的话语来说就是人文社科知识的客观性问题,这是一个没有解决的“斯芬克斯之谜”,曼海姆、波兰尼、格尔茨都对它提出了有力的责难。《庄子》的观点是:“道隐于小成,言隐于荣华。故有儒、墨之是非,以是其所非,而非其所是。欲是其所非而非其所是,则莫若以明。”(《齐物论》)“道”容易被小的成就所遮蔽,言论也容易被浮华之辞所遮蔽。因此才有儒墨之间相互非议,“是其所非,而非其所是”。如果是这样,不如以空明的心境、开放的心态来观照现实世界。因此《庄子》说:“辩也者,有不见也”(《齐物论》),即陈启天说的“只见自己之是,而不见自己之非”[4](P.93)。

不仅如此,《庄子》从逻辑上也能推出“是非”的相对性。“既使我与若辩矣,若胜我,我不若胜,若果是也,我果非也邪?我胜若,若不吾胜,我果是也,而果非也邪?其或是也,其或非也邪?其俱是也,其俱非也邪?我与若不能相知也,则人固受其黮暗,吾谁使正之?使同乎若者正之?既与若同矣,恶能正之!使同乎我者正之?既同乎我矣,恶能正之!使异乎我与若者正之?既异乎我与若矣,恶能正之!使同乎我与若者正之?既同乎我与若矣,恶能正之!然则我与若与人俱不能相知也,而待彼也邪?”(《齐物论》)《庄子》的这段论证,逻辑非常严密,提出的问题也非常现代。宇同认为,“辩之胜负,并不足以决定是非。胜者未必真是,负者未必真非。辩者两方,既无从决定是非,第三者亦无以决定之。真是与真非,实非辩所能决定。则自然不用辩争了。要之,辩则无真是真非,有真是真非则无辩。”[6](P.112)也就是说,无论是辩者双方,还是第三方,都无法决定是非。原因在于双方“是其所非而非其所是”,而第三方无论是同意一方观点,还是同意另一方观点,或是都不同意双方观点,或是都同意双方观点,都无法作为是非的评判者。《庄子》的观点是:“是不是,然不然。是若果是也,则是之异乎不是也,亦无辩;然若果然也,则然之异乎不然也,亦无辩。”(《齐物论》)有是就有不是,有然就有不然,人的认识总是有限的,看清了事物的一面,就有看不清的一面,因而是非这种东西没有绝对的。如果固执地认为自己绝对正确,那么就是“自以为是”。《庄子》认为,反而在自然状态下,清者自清。《庄子》“成心”说的现代版,就是曼海姆。用曼海姆的观点来讲,某种思想模式与一些特定集团的社会地位以及他们解释世界的方式有着独特的密切关系[7](P.275),受到意识形态的影响。因此曼海姆要用知识社会学来揭示和分析知识与存在之间的这种关系,并建构一个“与价值无关的意识形态的概念”。然而,这也陷入了悖论,格尔茨就指出,“曼海姆悖论提出了社会学分析的客观性这样无法解决的问题。意识形态和科学的界限,如果有什么界限的话,成了现代社会学思想的斯芬克斯之谜,而且是它的敌人的万灵的武器”[8](P.233)。就连曼海姆自己也承认,“用于批评知识的那些原则,本身就受到社会和历史条件的制约”,因此“它们似乎只能用于特定的历史时期和当时流行的特殊知识类型”。[7](P.288)而格尔茨提出的解决方案是“更精确地理解我们的研究对象”,其着眼点在研究受体。但《荀子》则将着眼点放在研究主体,要对主体“解蔽”,对《庄子》提出的“无是非”问题进行了正面回答。这对现代各种思想学派之间的交流无疑具有启示意义。在当今社会科学的各大流派中,同样存在着各种“是其所非而非其所是”的现象,而且即使自诩为“客观”的自然科学也同样如此。库恩在分析新范式替代旧范式时就认为,一部分人接受了新范式,乃至接受新范式的人越来越多,但仍有一部分人顽抗到底,包括“较年长、较有经验的科学家”,因为“科学家也是人”,科学此时与其说是科学,不如说是一种信念或信仰。直到他们“死光以后”,新范式才完全能取代旧范式,而这个过程往往要花“一代人的时间”。[9](P.137)正如普朗克所说:“一个新的科学真理的胜利并不是靠使它的反对者信服和领悟,还不如说是因为它的反对者终于都死了,而熟悉这个新科学真理的新一代成长起来了。”[9](P.136)

于是《庄子》主张:“大道不称,大辩不言”,“道昭而不道,言辩而不及”。(《齐物论》)并发问:“孰知不言之辩,不道之道?若有能知,此之谓天府。注焉而不满,酌焉而不竭,而不知其所由来,此之谓葆光。”(《齐物论》)《庄子》已经发现了人类认识和符号表达的局限,并主张必须有这种自知之明。《庄子》进一步回应《老子》的“道可道,非常道”(《第一章》),“夫亦将知止,知止可以不殆”(《第三十二章》),认为“大道不称,大辩不言”,“知止其所不知,至矣”(《齐物论》),知道自己的局限,止于不知,反而是最高境界。有了这种境界,那就是“不言之辩,不道之道”,达到一种完全顺应自然的状态,就是“和之以天倪,因之以曼衍”(《齐物论》)。要实现这种境界,就要做到《庄子》在《人间世》中提出的“心斋”,即“虚而待物”、“唯道集虚”,只有保持开放的心态,超越是非的相对性,才能真正把握“道”的真谛。这样的境界,就是“忘年忘义,振于无竟,故寓诸无竟”(《齐物论》),即“安适于生死年岁,安适于是非仁义,遨游于无穷的境遇”[4](P.108)。

2 言者在意,得意忘言

一方面,正因为有了成心,是非是相对的;正因为语言能遮蔽真理,每个人都是一己之见,因而“大辩不言”(《齐物论》)。另一方面,即使人能知晓事物的真相,也未必能表达清楚;那些说出来的,也未必知晓了真相。这样的境界,就是“知者不言,言者不知”(《天道》)。《老子》也说过同样的话,意思是明智的人不随便说话,随便说话的人没有真知灼见(《第五十六章》)。因此《庄子》认为,“世之所贵道者书也,书不过语,语有贵也。语之所贵者意也,意有所随。意之所随者,不可以言传也,而世因贵言传书。世虽贵之,我犹不足贵也,为其贵非其贵也。”既然“意之所随者,不可以言传”,庄子就创造性地提出了“得意忘言”的结论,一语道破传播的实质:“荃者所以在鱼,得鱼而忘荃;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。”(《外物》)

综上所述,《庄子》提出了如下命题:(一)物之粗可言论,物之精可意致(Z1);(二)粗精之外,言不能论,意不能致(Z2);(三)Z2命题又包含三个子命题:数之不穷,巧历不得(Z2A);得心应手,口不能言(Z2B);形色声名,有待而然(Z2C);(四)道未始有封,言未始有常(Z3);(五)是非之争源于成心(Z4);(六)道不可语束于教(Z5);(七)是不是,然不然(Z6);(八)大道不称,大辩不言(Z7);Z7又包含两个子命题:知止其所不知,谓天府葆光(Z7A);忘年忘义,振于无竟(Z7B);(九)言者在意,得意忘言(Z8)。

《庄子》承接《老子》,进一步完善了传播辩证理论的大厦。第一,《庄子》肯定“道可道,名可名”,认为“物之粗可言论,物之精可意致”。第二,《庄子》对《老子》的命题“道可道,非常道;名可名,非常名”中“反”的部分进行了重点解析,一方面提出“道未始有封,言未始有常”;另一方面提出“粗精之外,言不能论,意不能致”,并以“数之不穷,巧历不得”、“有数存焉,口不能言”、“罔两问景,有待而然”进行论证。第三,《庄子》在“大顺”部分,将《老子》“无名”和“有名”的对立统一,转化成“是”与“非”的对立统一。一方面,继续推进“正言若反,希言自然”的命题,提出“成心”导致儒墨“是其所非,非其所是”,因而推知“辩也者,有不辩”,“辩也者,有不见”,“是不是,然不然”,因而主张“大道不称,大辩不言”。另一方面,《庄子》创造性地提出了“言者在意,得意忘言”。

三 传播辩证论的各家论说:《墨子》《公孙龙子》和《尹文子》

《老子》搭起的传播辩证论架构,经过《庄子》的进一步拓展和丰富,已初具雏形。在《庄子》前后,还有一大批先秦思想家对名实和言意问题展开过论述,使传播辩证论的羽翼逐渐丰满。《墨子》的辩证传播思想不同于《老子》,却影响了《荀子》;《公孙龙子》的《名实论》在“名”的认识上,超越了《墨子》,但是在“辩”的问题上,却又不及《墨子》详尽。两人在“名辩”上互见高低[6](P.208)。《尹文子》也针对“名实”问题提出了超越性的见解。总的来说,《墨子》《公孙龙子》和《尹文子》不仅提出命题,还开始提出概念;不是从宏观层面,而是从微观层面论证。

(一)《墨子》:以名举实,取实予名;名实不必;言必立仪

《墨子》是极为讲究逻辑的,在符号与意义的辩证性上也有论述。《墨子》提出了四对命题:名为实名,实不必名(M1);不知白黑,取实予名(M2);以名举实,以辞抒意(M3);言必立仪,辩明是非(M4)。

1 以名举实,取实予名

《墨子》不仅注重逻辑,而且重视建立概念,以概念的关系建立命题。首先,《墨子》定义了“名”、“实”的概念:“所以谓,名也;所谓,实也”(《墨子·经说上》)。“名”即用来称谓的东西,就是现代符号学说的“能指”;“实”就是“名”用来称谓的内容,即现代符号学说的“所指”。其次,《墨子》提出“名”“言”的作用是“以名举实,以辞抒意,以说出故”(《墨子·小取》),用名称反映事物,用言词表达思想,用推论揭示原因。最后,要达到这个作用,就必须“名”“实”相符,“名实耦,合也”(《墨子·经说上》);否则,就会引起“惑”,“惑,过名也;说在实”(《墨子·经下》)。

《墨子》在“名实”关系上主张,“概念应该受实践经验的检验。如果只知道从名称、概念上分辨,而不知道在实际上对事物进行选择分别,那就不能叫真正的知识。”[10](P.74)“今瞽曰:‘钜者白也;黔者黑也。’虽明目者无以易之。兼白黑,使瞽取焉,不能知也。故我曰瞽不知白黑者,非以其名也,以其取也。今天下之君子之名仁也,虽禹、汤无以易之,兼仁与不仁,而使天下之君子取焉,不能知也。故我曰天下之君子不知仁者,非以其名也,亦以其取也。”(《墨子·贵义》)《墨子》的意思是,盲人不能判断黑白之别,不是因为他不懂名称的不同,而是因为他无法实际区分。这就是《墨子》“取实予名”的思想,即要根据事物的实际情况给予相称的名称,“实”是第一性的,“名”由“实”决定,只有根据“实”来理解“名”,关于“名”的认识才是真正的认识。《墨子》反对了儒家认为“名”决定“实”,指责“实”不符“名”,企图用“名”来纠正“实”的“正名”思想。

2 名实不必,形名未必

《墨子》认为“名实不必”,符号不一定会有指谓对象,指谓对象也不一定会有符号[6](P.193),“名,实名;实不必名。苟是石也白,败是石也,尽与白同。是石也唯大,不与大同。是有便谓焉也。以形貌命者,必智是之某也,焉智某也,不可以形貌命者,唯不智是之某也,智某可也。”(《墨子·大取》)《墨子》不仅认为要“取实予名”,还进一步指出:名称概念是用来指称和反映实际事物的,但要真正了解事物,只有明白事物的实际性质才行,而不是其名称。例如,白色的石头即使打碎,也还是白色的石头,但白色的“大”石头打碎以后,却已经不是“大”石头了。可见名称对事物的指称非常有限,一旦实际事物发生变化,生搬硬套名称就不行。这与《公孙龙子》的“实变名止”说的是同一个意思。

3 言必立仪,辩明是非

与《老子》的“大辩若讷”不同,《墨子》主张辩论。“辩,争彼也。辩胜,当也。”(《墨子·经上》)《墨子》对辩论具有深刻见解。“夫辩者,将以明是非之分,审治乱之纪,明同异之处,察名实之理,处利害,决嫌疑焉。摹略万物之然,论求群言之比,以名举实,以辞抒意,以说出故。以类取,以类予。有诸己不非诸人,无诸己不求诸人。”(《墨子·小取》)《墨子》将用言语辩论的作用提到极高的境地,强调了语言符号对现实的建构作用。其背后的逻辑,便是认为是非的标准是客观的。“俱无胜,是不辩也。辩也者,或谓之是,或谓之非,当者胜也。”(《墨子·经说下》)这与《老》《庄》观点迥异,深刻影响了儒家的荀子。冯契认为:“关于名与实是否相符合的标准问题,孔子讲‘能近取譬’,实际上是说,理性本身能衡量是非。后来孟子讲得更明确:‘是非之心,人皆有之。’就是说,人心皆能辨别是非,真理标准就在人的理性思维中。而墨子却指出,判明是非、真伪的标准是客观的,说:‘必立仪。言而毋仪,譬犹运钧之上,而立朝夕者也,是非利害之辩,不可得而明知也。’(《墨子·非命上》)”[10](P.74)

(二)《公孙龙子》:一名一实;实变名止;实正名正

《公孙龙子》同样注重概念化和建立命题,其辩证传播思想主要见于《名实论》篇。关绍箕认为,《名实论》主张“审名实,慎所谓”,是一篇抽象层次极高的理论之作。[6](P.208)这实际上就是概念化及阐明概念关系,建立规范理论,已经具备现代社会科学理论的形态。《名实论》实际上是一种关于符号的规范理论。《名实论》首先定义了“名”、“实”的概念:“夫名,实谓也”,“名”是对实的称呼;“实”,是“物用来形成它自己而不过分的那个本体”[11](P.43),“物以物其所物而不过焉,实也”。接着,《名实论》提出了对“名”与“实”的规范性命题。《公孙龙子》提出了三对命题:名实相符,一名一实(G1);正其所实,即正其名(G2);知此非此,实变名止(G3)。

1 名实相符,一名一实

第一个命题是“一名一实”。“谓彼而彼不唯乎彼,则彼谓不行;谓此而此不唯乎此,则此谓不行。其以当,不当也;不当而当,乱也”,意思是说,一个名称不能对应于多个“实”,一名多“实”就会导致“乱”。正确的做法是一个名称只能对应于唯一的“实”,即“一名一实”,这样才是适当的,就是“正”。“故彼彼当乎彼,则唯乎彼,其谓行彼;此此当乎此,则唯乎此,其谓行此。其以当而当也,以当而当,正也。故彼彼止于彼,此此止于此,可;彼此而彼且此,此彼而此且彼,不可”。

2 知此非此,实变名止

第二个命题是“实变名止”:“知此之非此也,知此之不在此也,则不谓也。知彼之非彼也,知彼之不在彼也,则不谓也”。意思是说,当名称A不再指称A之“实”,或者名称A曾经指称了A之实,但现在不再指称A之实了,那么就不要再用A这个名称了。

3 正其所实,即正其名

第三个命题是“实正名正”。每一个“实”都有其“位”,也就是有对应的“名”,而“实”处在应该在的位置,对应于正确合宜的“名”,就是正。“实以实其所实而不旷焉,位也”,“位其所位焉,正也”。进而,“以其所正,正其所不正;以其所不正,疑其所正。其正者,正其所实也。正其所实者,正其名也”。只要将“实”和准确合宜的“名”对应,那么就“正”了,同时也矫正了“不正”;而如果“实”没有和准确合宜的“名”对应,那么就要对“名”进行检验。这是立足于“实”来与“名”进行匹配,将“实”匹配得正确合宜,就相当于“正”了“名”。《公孙龙子》的反推法,指出了“名实”关系的关键在于“实”而非“名”,认为矫正了实,就是“正名”,极为接近《墨子》观点。

(三)《尹文子》:名形有别,不乱不无;名定分明,万事不乱

在各家论说中,《尹文子》具有超越性的贡献,对《老》《庄》进行总结,构建了自己的辩证传播思想理论体系。关绍箕认为,《尹文子》的“名实”见解超越老庄。[6](P.136)

1 名形辩证,不乱不无

《尹文子》极为注重“名”与“形”的辩证关系,将其辩证性发挥到了极致。“大道无形,称器有名。名也者,正形者也。形正由名,则名不可差。故仲尼云:‘必也正名乎!’‘名不正则言不顺’也”;“大道不称,众有必名。生于不称,则群形自得其方圆,名生于方圆,则众名得其所称也”。(《尹文子·大道上》,以下仅注篇名)在这里,“大道无形,称器有名;大道不称,众有必名”,是《尹文子》对《老》《庄》的进一步归纳和解释,融合了《老子》的“道可道,非常道;名可名,非常名”与《庄子》的“大道不称”。一方面,强调“名”的作用:“名者正形”、“形正由名”,主张名实相符,“名不可差”,赞同孔子的“正名”说。另一方面,赞同《老》《庄》的大道观,归纳为“大道无形”、“大道不称”。“生于不称,则群形自得其方圆”,解释了《老子》第一章中的“无名,天地之始”,意即万物原本就是没有名的,却各有自己的性状。“名生于方圆,则众名得其所称也”,如果名称是依据事物的性质来制定,那么就是“名得其所称”。

在归纳了孔子和老庄的名形(实)观以后,《尹文子》提出了自己的辩证名形(实)观:“有形者必有名,有名者未必有形。形而不名,未必失其方圆白黑之实;名而不可不寻名以检其差。故亦有名以检形,形以定名,名以定事,事以检名。察其所以然,则形名之与事物,无所隐其理矣。”(《大道上》)有“形”的事物必有名称,但仅有名称,却未必有“形”与之对应。因此,有形的事物,即使不为其命名,也不会丧失自己的性状;但如果名字没有对应的形(实),或者与形(实)不符,那就必须检查“名”“形(实)”之间的偏差。因此,名实之间是一种辩证的关系,既要用“名”来检验是否有“形”与之对应,又要以“形”为依据来制定恰当的名称;既要用名称来区分事物,又要用事物来检查名是否恰当。做到这些,形名之间的辩证关系就昭然若揭了。《尹文子》在这里提出了五个命题:大道无形,称器有名;大道不称,众有必名(Y1);形必有名,名未必形(Y2);形而不名,未必失实;名而不形,必检其差(Y3);生于不称,自得方圆,生于方圆,名得其称(Y4);名以检形,形以定名;名以定事,事以检名(Y5)。

《尹文子》不但厘清了“名”“形”之间的关系,还从这种关系中推出各自的功能,并进一步强调了名形关系的重要性。“名者,名形者也;形者,应名者也。然形非正名也,名非正形也,则形之与名居然别矣,不可相乱,亦不可相无。无名,故大道无称;有名,故名以正形。今万物具存,不以名正之则乱;万名具列,不以形应之则乖。故形名者不可不正也。”(《大道上》)《尹文子》认为,名称是用来给形命名的,而形应该适合于名称。但即便如此,它们之间的联系是人为的,不是理所当然的。因此,既“不可相乱”,也“不可相无”。在天地之初的混沌状态,是没有名的,正如《老子》所说的“无名,天地之始”,这是世界的本源,是“道”,是无法用语言和名称准确表达的,正所谓“不知其名,字之曰道,强为之名曰大”(《老子·第二十五章》),“无名,故大道无称”。但自从世界形成以后,“万物具存,不以名正之则乱,万名具列,不以形应之则乖”,这就是“名”的作用。《尹文子》用新的内容,诠释了《老子》关于“有名”和“无名”、“同出而异名”的辩证关系。这里又提出了两个命题:形非正名,名非正形(Y6);形名有别,不乱不无(Y7)。

2 名定分明,万事不乱

《尹文子》强调“名”的作用,并进一步融合了儒家“正名”和法家“正名”的思想,提出了“名”、“分”的建构作用。陈鼓应认为,今传《尹文子》一书最大的特色,是从道家立足点出发,开发了“正名”的形名学说和名为法用的政治思想。这种宣扬道法形名的学说,正是稷下黄老学派的共同处[6](P.135)。还有学者认为,“‘名定’与‘分明’显然是社会分层、分类与分配问题,具有一定的价值取向,而非仅为语言学领域的事情了。”[12]

在《尹文子》看来,“名”是用来区别事物类别的,“名称者,别彼此而检虚实者也”(《大道上》)。而“分”则是用来区分事物的性质的。“白黑、商徵、膻焦、甘苦,彼之名也;爱憎、韵舍、好恶、嗜逆,我之分也。”(《大道上》)“名”和“分”也往往是融合在一起表达的,例如“我爱白而憎黑,韵商而舍徵,好膻而恶焦,嗜甘而逆苦”(《大道上》)。关于定名的方法,《尹文子》认为:“名有三科,法有四呈。一曰命物之名,方圆白黑是也;二曰毁誉之名,善恶贵贱是也;三曰况谓之名,贤愚爱憎是也。”(《大道上》)在定名的同时,也进行着“明分”的过程。“善名命善,恶名命恶,故善有善名,恶有恶名。圣贤仁智,命善者也;顽嚚凶愚,命恶者也。今即圣贤仁智之名,以求圣贤仁智之实,未之或尽也;即顽嚚凶愚之名,以求顽嚚凶愚之实,亦未或尽也。使善恶尽然有分,虽未能尽物之实,犹不患其差也。故曰:名不可不辨也。”(《大道上》)也就是说,在“定名”的同时,还要注意“明分”,从而“使善恶尽然有分,虽未能尽物之实,犹不患其差也”。这里提出了四个命题:命物之名,方圆白黑(Y8);毁誉之名,善恶贵贱(Y9);况谓之名,贤愚爱憎(Y10);善恶有分,不患其差(Y11)。

《尹文子》进一步总结:“定此名分,则万事不乱也”,“自古至今,莫不用此而得,用彼而失。失者,由名分混;得者,由名分察”。(《大道上》)这种作用体现在:“名定,则物不竞;分明,则私不行。物不竞,非无心,由名定,故无所措其心;私不行,非无欲,由分明,故无所措其欲。”意思是说,“名义定了,众人将不会有竞争;分属明了,私欲就行不通。人们不互相竞争,并不是他们没有竞争之心,而是由于名、分已定,无所用其竞争之心了。”[13](P.16)这里,《尹文子》又提出了三个命题:失由名分混,得由名分察(Y12);名定物不竞,无所措其心(Y12A);分明私不行,无所措其欲(Y12B)。

四 传播辩证论的《荀子》集大成:名无固实,名有固善,期命辨说,解蔽治曲

战国后期,先秦哲学达到了总结阶段,荀子对“名实”之辩作了比较全面的总结,达到了朴素唯物主义和朴素辩证法的统一。[10](PP.191-192)荀子在《正名》篇中,详细论证了名的来源和名实关系,在辩证逻辑中蕴含形式逻辑,建构了完整的符号理论,是先秦传播思想的集大成者。

(一)名无固实,约定俗成

《荀子》认为,符号(能指)和事物(所指)之间是任意性关系。“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜。名无固实,约之以命实,约定俗成,谓之实名。”(《荀子·正名》,下引同此)也就是说,名称和事物的联系不是固有的,也不是本来就适宜的,而是约定俗成的结果。最典型的例子,就是“后王之成名”:“刑名从商,爵名从周,文名从礼,散名之加于万物者,则从诸夏之成俗曲期,远方异俗之乡,则因之而为通。”意思是说,各个不同的地区之所以能沟通交流,也是因为名称的制定是约定俗成的,约定的原则是那些被广泛使用和接受的名称,如刑罚名称依据的是商朝,爵位名称依据的是周朝,礼仪制度的名称依据的是《礼经》,其他各类名称则是依据中原地区华夏各诸侯已有的习俗和共同的约定。那么,为什么名称可以约定俗成?或者说,为什么人们可以通过符号交流?《荀子》认为,人们能通过对事物命名来互相交流,是因为同一文化背景下的人对事物的体会是相同的,因而相同意义的共享是可能的。“凡同类同情者,其天官之意物也同。故比方之疑似而通,是所以共其约名以相期也。”从《老子》的“无名,天地之始;有名,万物之母”(《老子·第一章》),到《庄子》的“道行之而成,物谓之而然”(《庄子·齐物论》),都认为事物的名称是人赋予的。《荀子》则进一步明确名实之间“名无固实,名无故宜”的关系,指出原因在于“约定俗成”,更深刻的原因在于“同类同情者,天官之意物也同”。

(二)名有固善,制名指实

符号和事物之间是任意性关系,是以符号能表达意义为前提的。也就是说,任意性只是名实关系的基本性质,但命名的过程却不是随意的。“名有固善,径易而不拂,谓之善名”。好的名字是有标准的,即“直接平易而不违背事理”[14](P.238)。《荀子》认为,名辞是思想、学说的使者,只要名辞能够表达意义,能够用来沟通就可以不用管了,但如果不严肃对待就是邪恶。“彼名辞也者,志义之使也,足以相通,则舍之矣。苟之,奸也。故名足以指实,辞足以见极,则舍之矣”。正因“名有固善”,“制名”需要严肃对待,有其“枢要”。

1 同则同之,异则异之

《荀子》认为,对事物的命名要“同则同之,异则异之”,如果事物是相同的,就用同样的名字,反之则用不同的名称。“知异实者之异名也,故使异实者莫不异名也,不可乱也,犹使异实者莫不同名也”。交流的关键就在于,不仅知道事物的同异,还得用语言表达事物的同异。《荀子》认为心灵对外物的感知是通过感官实现的,而感官对外物的认知则需要说出来,这就必须建立名称和概念,以此来指示万物和说明相互关系。不然,“五官簿之而不知,心征之而无说,则人莫不然谓之不知。此所缘而以同异也”。这就是在名称上“同则同之,异则异之”的原因。最基本的方法,是“单足以喻则单,单不足以喻则兼;单与兼无所相避则共;虽共不为害矣”。这就是《荀子》的“最简”原则,能用单音节词表达就用单音节词;单音节词表达不清才用多音节词;如果两者没必要互相回避,那就共同使用一个名称,因为那样也不会有什么害处。

2 推而共之,推而别之

上述方法是就最基本层次的事物而言的。当面对世界万物时,就会涉及分类与统合的问题。“故万物虽众,有时而欲遍举之,故谓之物;物也者,大共名也。”如果要用一个名称来表示各类事物,就用“物”这个名称,它是所有事物的共有名称。具体的推论方法是:“推而共之,共则有共,至于无共然后止。”即每一个事物都和同类事物一起,共同属于上一层次的种类,上一层次的种类与同类事物又共同属于上上一层次的种类,如此类推,直到没有更上一层次的种类,那就达到了顶层。这类顶层事物的名字,就是“大共名”,例如“物”,这是一个统合的过程。与之相反的过程就是分类:“有时而欲偏举之,故谓之鸟兽。鸟兽也者,大别名也。”即用一个名称来表示一类事物,那就得从上一层次往下一层次推。“鸟兽”只是较高层次的分类,继续往下分,即“推而别之,别则有别,至于无别然后止”,不断往下,直到达到底层不能再分。以生物分类学中的“界、门、纲、目、科、属、种”为例,“推而共之”是从“种”往“界”的方向,由小到大推;“推而别之”是从“界”往“种”的方向,由大到小推。

3 状所状实,化实可指

在命名与分类的过程中,还需要辨别“状”与“实”的关系。“物有同状而异所者,有异状而同所者,可别也。状同而为异所者,虽可合,谓之二实。状变而实无别而为异者,谓之化。有化而无别,谓之一实。此事之所以稽实定数也。此制名之枢要也。”也就是说,形状相同但实体不同的,是两类事物;而形状不同但实体相同的,那只是形的变化,实质还是一类。《荀子》把这种通过考察事物实质来确定数目的方法,称为“稽实定数”,这是“制名之枢要”。“稽实定数”与《庄子》的“巧历不能得”(《庄子·齐物论》)形成鲜明对比,命题截然相反,推论亦然,一个指向“名能指实”,一个指向“言不尽意”,但各自的论证却都很严密。仔细分析,便可发现两者实际上说的不是一个层面:《庄子》是从极为宏观的角度出发,在哲学认识论的范畴里,考察人类认识能否把握世界原理的问题,意在认清人类认识的局限,其问题是一个无法回答的终极问题;而《荀子》则从中观的视角出发,在语言学和社会学关注的层面,考察人类如何用语言区分事物,从而认识世界和相互交流。从不同的层面考察,最终得出符号和意义之间的不同关系,两者并不矛盾。用《庄子》的话来概括《荀子》的理论适用范围,即“可以言论者,物之粗也;可以意致者,物之精也”。而《庄子》不仅赞同“名能指实,言可尽意”有其范围,更指出其局限:“言之所不能论,意之所不能致者,不期精粗焉”。因此,《荀子》的理论可以包容在《庄子》理论之中(见图2)。两者是包容关系而非对立关系,从不同层面丰富了传播辩证论的理论架构。

图2 《庄子》与《荀子》符号理论的关系

《荀子》的“名无固实,约定俗成”和“名有固善,制名指实”,理论层次分明,逻辑论证严密,见解超越《老》《庄》。一方面指出了符号与意义之间的任意性,又指出了命名的非随意性。这也是现代语言学和符号学关注的问题。列维·施特劳斯认为语言记号是先验任意性的和后验非任意性的。罗兰·巴尔特则进一步提出,既存在任意的和理据性的系统,也存在非任意的和非理据性的系统[15](PP.42-43)。

(三)期命辨说,解蔽治曲

《荀子》的集大成,就在于提出了系统的符号理论,将名实言意、期命辨说完整阐释。一方面,《荀子》不仅提出概念,而且推出命题,并且明析命题之间的关系,形成命题系统。概念化与命题系统,是现代的社会科学理论最主要的形式标准。另一方面,《荀子》将孔子“名正言顺”的观点进一步发展,详细论述了符号对现实的建构作用。

1 期命辨说,喻实喻道

《荀子》在《正名》篇中,提出了“期、命、辨、说”的概念,并阐明其作用。“实不喻,然后命,命不喻,然后期,期不喻,然后说,说不喻,然后辨。”命,就是给事物命名;期,就是共同约定名称。两者的性质都是“制名指实”。说即解说,辨即辩论,两者方式不同,但都是为了“喻”,即让人明白“实”。“名闻而实喻,名之用也。累而成文,名之丽也。用丽俱得,谓之知名。名也者,所以期累实也。辞也者,兼异实之名以论一意也。辨说也者,不异实名以喻动静之道也。”“期累实”,即相互约定名称来“指实”,是最基本的,目的在于“名闻而实喻”。再进一步就是“累而成文”,组词造句,串句成文,从而“兼异实之名以论一意”,用不同事物的名称来阐述一个意思。如果兼通这两者,那就算是精通名称了。辩论与解说的目的,就是让名实关系不致混乱,从而“喻动静之道”,明是非之理。

2 正名辨异,正道辨奸

阐明了概念和作用后,《荀子》提出一连串命题,这些命题之间环环相扣,组成了严密的命题系统。首先,《荀子》指出了“期命”、“辨说”与“心”、“道”的关系:“期命也者,辨说之用也。辨说也者,心之象道也。心也者,道之工宰也。道也者,治之经理也。”这里的关系是,“期”和“命”是供“辨说”使用的;而“辨说”只是心灵对“道”认识的一种表象。而心灵才是“道”的主宰,《荀子》的“道”指的是“治之经理”,即“政治的永恒法则”[14](P.240)。《荀子》极为强调人的主体性,认为人是能把握“道”的。如果“心合于道,说合于心,辞合于说”,那么就能“正名而期,质请而喻;辨异而不过,推类而不悖;听则合文,辨则尽故”。即名称正确并能相互约定,内涵质朴而能使人明白;辨别不同的事物而不失误,推论类似的事物而不违理;听取意见合于礼法,辩论起来能尽知其所以然。这样做的意义,就是“以正道而辨奸,犹引绳以持曲直”,即用正确的原则来辨别奸邪,就如拉出墨线来判别曲直一样。因此,“邪说不能乱,百家无所窜。有兼听之明,而无奋矜之容;有兼覆之厚,而无伐德之色。说行则天下正,说不行则白道而冥穷。是圣人之辨说也”。这样一来,邪说和各家的谬误都没有“市场”,从而能使人兼听各方、兼容并包,避免骄傲自大、自我夸耀。自己的学说能实行,天下就能治理好;若不能实行,那就甘愿沉默,彰明正道。《荀子》在《正名》篇中用严密的逻辑和推理,全面拓展了孔子的“正名”说。孔子曾说:“名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所措手足”(《论语·子路篇》)。冯友兰认为,孔子的正名“仅有伦理的兴趣,而无逻辑的兴趣”,类似柏拉图;而荀子生在辩者盛行的时代,对逻辑的兴趣更大,接近亚里士多德[16](P.227)。孔子与荀子的“正名”,虽出自先秦时代,说的却是符号对现实的建构作用,完全是现代人关注的问题。詹姆斯·W·凯瑞提出,传播不仅是信息的传递,还是一种“仪式”。传播可被定义为现实得以产生、维系、修正和转变的符号过程。“符号既是现实的表征(of),又为现实提供表征(for)。我们先是用符号创造了世界,然后又居住在我们所创造的世界里。”[17](P.17)

3 物异为蔽,解蔽治曲

古往今来,为何交流如此困难?尤其是学派之间的交流,比日常交流更为困难。《荀子》对于传播辩证论最了不起的贡献,就是《解蔽》篇。《荀子》传承了《庄子》的“成心”说,指出了“弊”对交流的阻碍,不仅指出“弊”的缘由,更提出了“解蔽”之策。此外,《荀子》还认为“是非”有着客观的标准。

《荀子》认为,大凡人的毛病,就是“蔽于一曲,而暗于大理”(《解蔽》,下引同此),即蔽于局部,不明全局。“乱国之君,乱家之人,此其诚心,莫不求正而以自为也。妒缪于道,而人诱其所迨也。”“弊”的表现之一,就是这些“乱国之君,乱家之人”内心是想寻求“道”的,但又对“道”既嫉妒又带有偏见。他们“私其所积,唯恐闻其恶也。倚其所私,以观异术,唯恐闻其美也。是以与治虽走,而是己不辍也”,既怕别人非议自己的学识,又怕不同于己的学说获得赞美,背离了正道却还自以为是,这就是“蔽于一曲,而失正求”。可以看出,《荀子》赞同《庄子》关于“是其所非而非其所是”的责难,并进一步将其定义为“弊”。

那么,究竟什么导致了蒙蔽呢?《荀子》认为,不仅仅是拘泥于对立的一个方面,只要落入了对立陷阱,都会造成“弊”。《解蔽》篇提出了五对对立关系,均是“弊”的原因。“欲为蔽,恶为蔽;始为蔽,终为蔽;远为蔽,近为蔽;博为蔽,浅为蔽;古为蔽,今为蔽。凡万物异则莫不相为蔽,此心术之公患也。”也就是说,爱好和憎恶会造成蒙蔽,只看到开始或终了会造成蒙蔽,只看到远处或近处会造成蒙蔽,知识广博或知识浅陋会造成蒙蔽,只了解古代或现在会造成蒙蔽。简言之,事物都有对立面,只停留在对立的一面,或陷入了对立的陷阱,都会造成“弊”。

而各家学者正是落入了对立的陷阱,“蔽于一曲,而暗于大理”。“墨子蔽于用而不知文”,“由用谓之道,尽利矣”,墨子蔽于只重实用而不知文饰,过于功利;“宋子蔽于欲而不知得”,“由俗谓之道,尽嗛矣”,宋子蔽于只见寡欲而不知人还有贪得,过于重视满足;“慎子蔽于法而不知贤”,“由法谓之道,尽数矣”,慎子蔽于只求法治而不知任用贤人,过于重视法律条文;“申子蔽于势而不知知”,“由势谓之道,尽便矣”,申子蔽于只知权势而不重才智,过于重视权势的作用;“惠子蔽于辞而不知实”,“由辞谓之道,尽论矣”,惠子蔽于只务名辩而不知实际,过于空谈;“庄子蔽于天而不知人”,“由天谓之道,尽因矣”,庄子蔽于只知自然而不知仁,过于重视因循依顺。这些学者,都是“道之一隅”,即只从一个方面来认识道,这是远远不够的。“曲知之人,观于道之一隅,而未之能识也。故以为足而饰之,内以自乱,外以惑人,上以蔽下,下以蔽上,此蔽塞之祸也。”蔽塞之祸的实质,是一知半解,以偏概全,以至于内扰自己,外惑别人。不过,虽然《荀子》也批判了庄子的“蔽”,但其“解蔽”的思想却与《庄子》思想极为接近。

如何解蔽呢?《荀子》认为要像圣人一样,“无欲、无恶、无始、无终、无近、无远、无博、无浅、无古、无今,兼陈万物而中县衡焉。是故众异不得相蔽以乱其伦也”。解蔽的“枢要”,是超越爱好与憎恶、开始与终了、近处与远处、广博与浅陋、古代与现在的对立,同时摆出各种事物,根据一定的标准进行权衡。超越了对立,又经过了比较、权衡,差异与对立面就无法互相掩盖。具体的方法,是“度之以远事,验之以近物,参之以平心”(《荀子·大略》)。庞朴认为,“这里的‘平心’,系指对待‘远事’、‘近物’乃至一切客观实际存在的对立应该持平,应该保持一种客观的、公平的精神状态,并非以内‘心’与‘远事’、‘近物’鼎立。所谓‘参之以平心’,是说要从‘远事’、‘近物’这种导致疑意引起蔽塞的对立中,以平心得出一个第三者来。”[18](PP.104-105)这就是儒家“一分为三”的辩证法,这种辩证法的特点,就是“承认对立而又尚中,很自然地,世界便被分割成左中右或上中下,分成过去现在和未来,以三分观点观察一切和处理一切”[18](P.101)。而这种辩证法的源头却是《老子》。

《荀子》进一步明确了《庄子》超越是非对立的论断,认为有是就有不是,有然就有不然,这样总是片面的,只有超越了对立,以一种开放的心态来看待世界,才能解“蔽”。只不过,《庄子》的方法更为消极,《庄子》在《齐物论》中认为,是非是相对的,必须超越这种对立,做到“和之以天倪,因之以曼衍”,“忘年忘义,振于无竟,故寓诸无竟”。《荀子》虽然赞同《庄子》的论断,但并不同意超越是非的途径,转而寻求一种更为积极的方法,就是庞朴所说的“一分为三”的辩证法。这“一分为三”并非《荀子》所独创,源头可以追溯到《老子》的“深矣,远矣,与物反矣,然后乃至大顺”(《老子·第六十五章》)。

总之,从《老》《庄》到《荀子》的传播辩证论的发展,既有着一以贯之的主线,又有着不同层次的发展。正如庞朴所说:“从辩证法的角度比较,向往一的道家,更多地注意于对立的直接同一;保持二的法家,着眼于对立的绝对对立;而提倡三的儒家,倒似乎兼顾及对立和同一,虽仍不能忘情于调和统一。他们在各自的领域内,对于辩证思想的发掘,都做出了贡献;而他们的先后嬗递,又为辩证思想的辩证发展,绘出了一幅生动的画图。儒家由孔子始到荀子终,正好占据了这个过程的首尾两端,一起一合,地位十分重要。”[18](P.101)

五 传播辩证论的现代理论转化:阐明概念,提炼命题,关联逻辑,建构理论

古代传播思想与现代传播理论,并不会因为两者相隔几千年而完全隔绝;相反,由于传播学直接深入人性,面对人类的交流与冲突问题,那些起始于人类思想童年期的古代传播思想,完全有可能成为现代传播理论的基石乃至核心材料。传播学思考的问题,也就是古代传播思想思考的问题,只不过这些问题在人类早期还没有如此受到重视。因而不能以“朴素”或“旧学”来形容古代传播思想。这也许是传播学不同于其他社会科学的显著特点。中国思想“统之有宗,会之有元”(王弼《周易略例·明彖》),在历史的长河中延续成一个整体,几千年来沉淀为一脉相承的哲学思想、价值观念、行为习惯等,对中国人的日常生活和传播实践起到极大的指导和约束作用。[19]

我们要做的,就是对其进行“创造性”转化,这不仅是因为中国古代没有传播理论,还因为中国先哲的特殊表达方式。正如徐复观所言:“中国的先哲们,则常把他们体认所到的,当作一种现成事实,用很简单的语句,说了出来;并不曾用心去组成一个理论系统。尤其是许多语句,是应机、随缘,说了出来的;于是立体的完整生命体的内在关连,常被散在各处,以独立姿态出现的语句形式所遮掩”,而我们要做的,就是“把这些散在的语句集合在一起,用比较、分析、‘追体验’的方法,以发现其内在关连,并顺此内在关连加以构造”,“使散布在各处的语句,都能在一个完整的生命体中,尽到一份构成的责任,占一个适当的位置;并彼此间都可以发挥互相印证的作用”。只有这样,“才算尽到治思想史的责任”。[20](再版序,P.3)

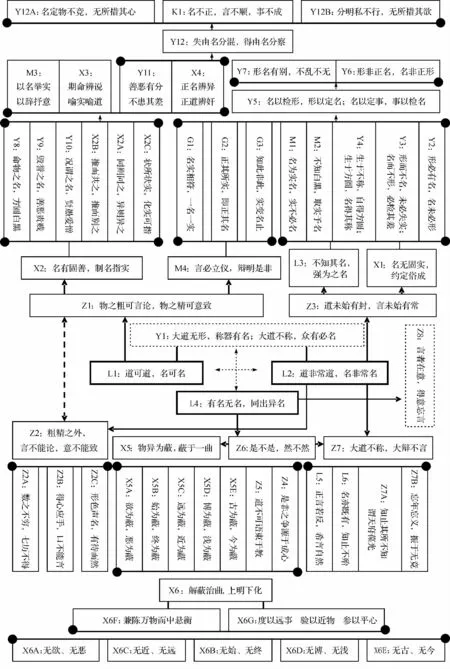

传播辩证论的建构,很适合采取这样的尝试,但又不能止于“治思想史”,还要寻求新的传播理论的建构。具体的步骤是:阐明概念,提炼命题,关联逻辑,自成系统;提炼命题与建立命题之间的逻辑关联是核心。默顿认为,社会学的中层理论应满足这样的条件:首先,理论指逻辑上相互联系的一组命题,而不只是一个纯粹的经验概括,不是那种概括观察到的两个或更多变量之间关系一致性的孤立命题。其次,一个理论包含了一组能推导出经验概括自身的假设,能直接指导相应的经验研究。第三,各种理论之间并不是相互独立的。也就是说,理论可抽象为几组具有逻辑关系的连续命题,并能经受实践的检验,对实际生活具有很强的解释力,而且,这些理论之间相互联系,允许有重叠部分。[21](PP.50-56)根据这样的理论“操作定义”,以古代传播思想为基础,提炼概念和命题,重新整合概念和命题间的逻辑关系,从而形成命题系统,并接受实践的检验,那么,古代传播思想的现代理论转化就是既有理论意义、又有操作性的“学术淘金”。经过先秦众多思想家的创造,传播辩证论完成了初步的概念化和命题系统的建立。在命题的建立上,总共可归纳出62个命题(包括子命题)。其中,《老子》有6个命题(L);孔子有1个命题(K);《墨子》有4个命题(M);《庄子》有13个命题(Z);《尹文子》有14个命题(Y);《公孙龙子》有3个命题(G);荀子有21个命题(X)。这些命题在总体框架上,体现的是辩证思维;但在各个层次的论证上则逻辑严密。如果忽略各命题提出的年代,并且按照各命题之间的逻辑关系来考察命题系统,就构成了一幅先秦传播辩证论的理论图谱(见图3)。在这幅图谱中,时间已经被忽略,作者和著作也被淡化,但各个命题之间的逻辑关系则被重新确立,形成了一个关系紧密、逻辑严密、推论连续的命题系统,构成了先秦传播辩证论的理论图谱。

图3 先秦辩证传播思想的命题系统

根据辩证法正、反、合的逻辑,先秦传播辩证论大致可分为紧密相连的三部分。《老子》建立主要架构,基本命题为“道可道,名可名”(正),“道非常道,名非常名”(反),“有名无名,同出异名”(合)。《尹文子》则将《老子》的一正一反加以整合,提出“大道无形,称器有名;大道不称,众有必名”(Y1)。

首先是“正”的部分,《老子》提出基本命题“道可道,名可名”(L1),这是人们认识可能、交流得以开始的前提。沿着这个命题,便发展为《庄子》的命题“物之粗可言论,物之精可意致”(Z1)。继续延伸,可以推出《荀子》的命题“名有固善,制名指实”(X2)和《墨子》的命题“言必立仪,辩明是非”(M4)。也就是说,在一定的限度内,人们能够用语言和符号来认识世界,交流思想,不仅需要用最为高效的办法制定名称和概念,还要为语言和符号的使用订立规则。而制定名称和概念,包含六个子命题,《荀子》和《尹文子》各有三个:同则同之,异则异之(X2A);推而共之,推而别之(X2B);状所状实,化实可指(X2C);命物之名,方圆白黑(Y8);毁誉之名,善恶贵贱(Y9);况谓之名,贤愚爱憎(Y10)。有了这些制名的方法和规则,就可以实现《荀子》的命题“期命辨说,喻实喻道”(X3)和《墨子》的命题“以名举实,以辞抒意”(M3),透过言辞,通过约定、命名、辩论和解说,是能够说明事实和事理的;更为重要的,是实现《尹文子》的命题“善恶有分,不患其差”(Y11)和《荀子》的命题“正名辨异,正道辨奸”(X4)。这是对“名”的最大价值。具体的逻辑是:失由名分混,得由名分察(Y12);名定物不竞,无所措其心(Y12A);分明私不行,无所措其欲(Y12B)。“名”与“分”的“察”与“混”,往往是“得”与“失”的原因。除了《尹文子》的这三个命题,孔子的“名不正,言不顺,事不成”(K1)同样包含其中。至于订立规范的命题“言必立仪,辩明是非”(M4),则包含了《公孙龙子》三个命题:名实相符,一名一实(G1);正其所实,即正其名(G2);知此非此,实变名止(G3)。也就是说,必须对语言制定规则,从而辨明是非。

其次是“反”的部分,强调符号(名称、概念)的局限性,即道非常道,名非常名(L2)。《庄子》进一步提出“道未始有封,言未始有常”(Z3),这个命题又可以推出“不知其名,强为之名”(L3)和“名无固实,约定俗成”(X1)。在整个“反”的部分,基本上是关于“名”和“实”的辩证关系的,因此接下来又包含五个命题:名为实名,实不必名(M1);不知白黑,取实予名(M2);形必有名,名未必形(Y2);形而不名,未必失实;名而不形,必检其差(Y3);生于不称,自得方圆;生于方圆,名得其称(Y4)。而无论是这些“名”和“实”的辩证关系,还是关于以“名”指“实”时的规则,《尹文子》提出了高度概括名实辩证性的命题“名以检形,形以定名;名以定事,事以检名”(Y5),具体包含两个子命题:形非正名,名非正形(Y6);形名有别,不乱不无(Y7)。

第三是“合”的部分,即《老子》提出命题,认为有名和无名都是源自同一世界,“有名无名,同出异名”(L4),这种辩证的认识就带来了极具启发性的命题。《庄子》进一步发展为“是”与“非”的辩证统一,提出没有绝对的是非,是非都是相对的。“是不是,然不然”(Z6),有是就有不是,有然就有不然。一方面是说,由于人类认识的局限,不可能穷尽所有的知识,尤其是宇宙的永恒规律,越是声称清楚地表达了这些,有可能越是陷入了认识的局限之中,因而《庄子》主张“大道不称,大辩不言”(Z7)。这也是承《老子》而来,包含四个命题:正言若反,希言自然(L5);名亦既有,知止不殆(L6);知止其所不知 谓天府葆光(Z7A);忘年忘义,振于无竟(Z7B)。另一方面,如果还是自以为是,那就会导致《荀子》所提出的“物异为蔽,蔽于一曲”(X5),包含《荀子》的五个命题和《庄子》的两个命题。《庄子》分别从主观和客观方面提出了“蔽”的原因与表现,主观是“是非之争源于成心”(Z4),客观是“道不可语束于教(Z5);《荀子》则提出了五种对立的“蔽”的原因与表现:欲为蔽,恶为蔽(X5A);始为蔽,终为蔽(X5B);远为蔽,近为蔽(X5C);博为蔽,浅为蔽(X5D);古为蔽,今为蔽(X5E)。对于这样的状况,唯有“解蔽”,才能上“明”下“化”,具体的方法就是“一分为三”的辩证法,即“兼陈万物而中悬衡”(X6F);度以远事,验以近物,参以平心(X6G)。它们包含了五对命题:无欲、无恶(X6A);无近、无远(X6C);无始、无终(X6B);无博、无浅(X6D);无古、无今(X6E)。

值得一提的是,由“天下万物,可道可言”(L1)和“有名无名,同出异名”(L4),便能推出《庄子》创造性的命题“言者在意,得意忘言”(Z8)。

因而,传播辩证论也呼之欲出:《老子》奠定了先秦传播辩证论的主体架构,其他各家在宏观、中观和微观层面进行了系统论证,并在各自的层面进行了理论创新。这些命题,有些已经成为常识;有些则类似公理;而有些命题,是现代传播学所密切关注的;还有一些命题,进一步深入

挖掘和提炼,将有利于新的传播研究的开展,乃至新的传播理论的建构。传播辩证论的现代价值,并不仅仅在于“正确”发现符号与意义之间的辩证关系以及交流如何“正确”进行,更在于用辩证的思维来把握它们,以辩证的眼光来看待传播。辩证思维是中国思维的一大特色与传统,对帮助我们更好地理解传播,启发性地看待传播现象,具有重要的意义。

[1]彼得斯.交流的无奈:传播思想史[M].何道宽译.北京:华夏出版社,2003.

[2]李约瑟.中国科学技术史:第三卷·数学[M].北京:科学出版社,1978.

[3]卫周.道德经新译新评[M].上海:华东师范大学出版社,2007.

[4]陈鼓应.庄子今注今译:上[M].北京:商务印书馆,2012.

[5]迈克尔·波兰尼.个人知识——迈向后批判哲学[M].许泽民译.贵阳:贵州人民出版社,2000.

[6]关绍箕.中国传播思想史[M].台北:正中书局,2000.

[7]卡尔·曼海姆.意识形态与乌托邦[M].黎鸣,李书崇译.上海:上海三联书店,2011.

[8]格尔茨.文化的解释[M].韩莉译.南京:译林出版社,1999.

[9]托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾伦,胡新和译.北京:北京大学出版社,2003.

[10]冯契.中国古代哲学的逻辑发展(上)[M].上海:东方出版中心,2009.

[11]庞朴.公孙龙子译注[M].上海:上海人民出版社,1974.

[12]蔡先金,王玉泉.《尹文子》文本之解读[J].山东社会科学,2007,(12).

[13]历时熙.尹文子简注[M].上海:上海人民出版社,1977.

[14]张觉.荀子译注[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[15]罗兰·巴尔特.符号学原理[M].王东亮,等译.北京:三联书店,1999.

[16]冯友兰.中国哲学史:上册[M].上海:华东师范大学出版社,2001.

[17]詹姆斯·W.凯瑞.作为文化的传播[M].丁未译.北京:华夏出版社,2005.

[18]庞朴.儒家辩证法研究[M].北京:中华书局,2009.

[19]邵培仁,姚锦云.寻根主义:华人本土传播理论的建构[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2013,(4).

[20]徐复观.中国人性论史·先秦篇[M].上海:上海三联书店,2001.

[21]罗伯特·K.默顿.社会理论和社会结构[M].唐少杰,齐心译.南京:译林出版社,2008.