创新驱动背景下城市空间的响应与布局研究*——以上海为例

2014-12-16邓智团

邓智团

2012年11月党的十八大报告在论述加快转变经济发展方式时明确提出,要实施创新驱动发展战略,把“实施创新驱动发展战略”放在加快转变经济发展方式部署的突出位置,创新在中国经济发展中的位置再次提高。“实施创新驱动发展战略”在城市转型发展中的重要一环是由投资驱动向创新驱动的转型。当前上海的经济社会发展进入一个新的等级跨越期,城市发展仍主要表现为要素驱动和资本驱动型特征,相应的城市功能设计与空间配置主要是围绕两者展开。对已有文献的梳理发现,在传统投资驱动下城市功能与城市空间的设计,以及传统意义上科技创新能力提升、创新资源的空间集聚以及科技创新在城市的功能定位等领域,现有文献都有着较为丰富的研究。但对创新驱动空间响应问题的研究则较为缺乏,因此探讨在上海新一轮的发展中,创新驱动对大都市的空间诉求,以及大都市响应“创新驱动”在空间上做出的战略优化调整,对我国推动大都市发展转型有着重要的借鉴意义。

一、创新驱动的空间响应:内涵与理论架构

(一)经济发展与空间响应

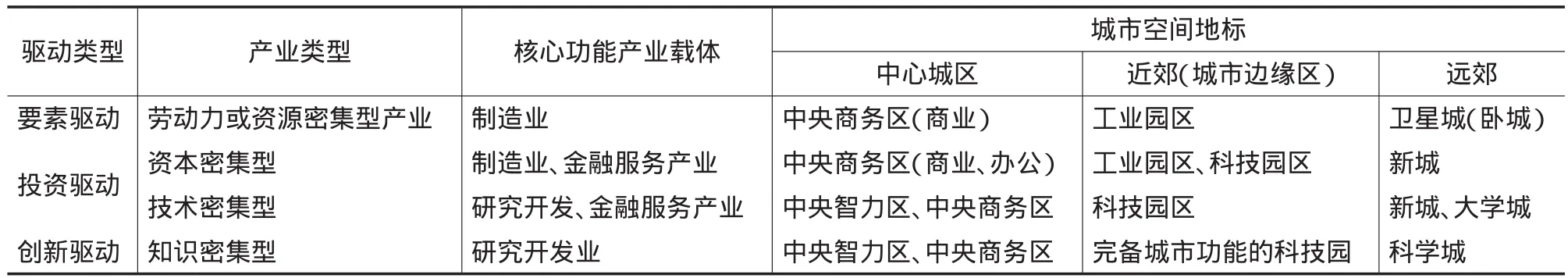

将经济发展阶段理论与城市空间结构理论结合起来,要素、投资、创新和财富管理四个经济发展阶段,分别对应着不同的核心产业,这些核心产业在城市空间里集聚形成较为显著的城市空间地标。要素驱动阶段是其经济现代化的初级阶段,国家主要通过开发生产要素资源来驱动经济发展,其产业主要是依靠要素禀赋的农业或加工制造业,其城市空间地标为中央商业区,以商业贸易为主。投资驱动阶段则是经济现代化的起飞阶段,国家大量吸引外国技术和投资,劳动和资源密集型的产业逐渐为资本与技术密集型程度更高的产业所取代,其产业竞争力主要表现在生产某一标准品的效率上,最成功的企业通过自主创新战略开始生产高附加值的产品,并密切关注海外的技术创新活动,其核心功能产业载体为金融服务业,其城市空间地标主要是中央商务区。

可以说,针对生产链的特定环节设计针对性的空间载体,自20世纪中期以来的这一轮经济全球化肇始就有出现。出口加工区、自由贸易区、保税区、科技园、CBD无不是这样的创造物,都是明确对应于全球生产链的特定环节。以CBD为例,就是认为生产链中的管理咨询、营销、金融、专业服务环节,对于载体的需求具有相当的同质性。因此,无论是什么产业或是行业,其生产链的前端(创意、研发)部分,对于要素、资源、环境、文化的需求是具有统一性的,因此有可能创造或供应一个适合普遍意义上各类行业前端业务的普适性创新载体,以推动创意和研发的集聚,从而形成新的推动经济发展的力量,也即所谓的创新驱动。

(二)创新驱动的空间响应

创新驱动阶段是国家经济现代化的重要阶段,也是经济现代化的主要标志,国家开始将技术创新作为国家财富积累和经济现代化的主要驱动力,这一阶段的产业类型以技术密集型产业为主,体现核心功能的产业载体为研究开发业,通过研究开发产业在一定区域内的集中,形成新的城市空间地标,成为城市创新的主要空间依托。事实上,基于功能考虑的城市经济运行结构分析,当代大都市的经济特征或者说核心发动机是金融服务业,表明大都市掌控了经济活动价值链的一个高端,并在城市的功能空间上配合CBD的塑造,以作为这一高端相关活动的物理载体。然而,对于价值链的另一个高端,创意研发活动,则还没有得到应有的重视。为此,需要在观念上把创意研发视为当代大都市另一项重要的经济特征和新的核心发动机;进而需要从城市功能空间上塑造最大限度支持创新研发活动的硬件和软件载体:中央智力区。虽然,对大都市而言,中心城区中央智力区的建设和成形对创新驱动的空间响应才具根本性的意义。但是,大都市的创新空间在具体的项目规划中有多种形式,基于国际和国内的实践经验,依据城市空间的圈层结构,通常可以分为中心城区的中央智力区(Central Intelligence District)、近郊的完备城市功能的科学园(Science Park)与远郊的科学城(Science City)等(见表1)。

表1 经济发展的驱动机制与空间响应

二、创新驱动视野中的城市空间:上海的现状与问题

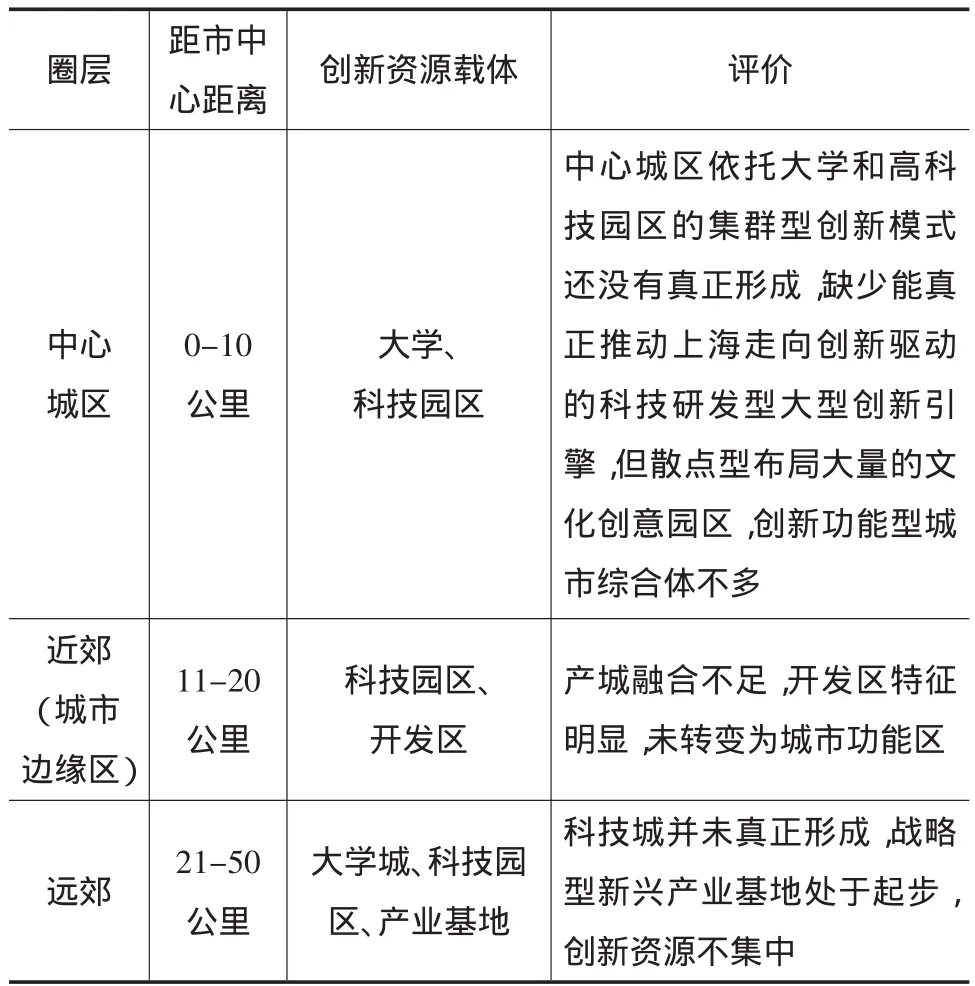

作为人才荟萃、科研技术力量强大的中心城市,研发创新资源和文化创意资源的分布呈现出不同的特点。上海的科技研发资源的格局同样可以概括为圈层式布局的等级特征,各级科技园区均有各自的功能侧重,可以概括为中心城区集聚极其优质的学区、园区和社区等创新资源,但联动机制未完全形成;城市边缘区科技园区产城融合不足,开发区特征明显,未转变为功能完备的城市功能区;远郊新城功能定位分散,科技城并未真正形成,战略性新兴产业基地处于起步,导致远郊的科技资源布局相对较为分散(表2)。

表2 当前上海城市创新资源空间布局与评价

(一)中心城区:创新资源集中但未形成集群

中心城区以漕河泾科技园区和杨浦大学城的创新资源最为集中,但两者均存在一个共同的问题,就是创新资源集中但未形成集群。漕河泾经济技术开发区以企业创新为主导,缺少大学与科研院所,与周边大学的互动相对有限;杨浦大学城则是以高校和科研院所的创新为主,与周边的企业互动相对有限。

中心城区散点型创新城市综合体相对较少,多是以旧厂房改造和城市景观塑造为主的文化创意园区,徐汇区、虹口区、长宁区的数量最多,全部超过10家,同时在十个中心城区中分布了72家创意产业集聚区,占总数的96%。散布在内环、苏州河、大学片区等地区的创意产业园区,缺少高能级研发型的巨构创新综合体或创新楼宇。根据国外中心城区研发集聚发展的趋势,中心城区因为地价租金等商务成本高企的特点,可以建造单体建筑成为多功能的综合体,这种巨构型创新空间是一种集合学习、创新、研发,交流等多功能的智慧综合体;功能的组合是以相互间的协同互动为基础,可以增进空间使用的效率。目前上海的中心城区缺少这种高能级研发型的巨构创新综合体或创新楼宇。

(二)近郊(城市边缘区):开发区特征明显

国际上,城市边缘区的科技园区发展趋势是向城市功能区转型。高新区的发展已不是建设孤立存在的产业区域,而要充分利用其所在城市、区域的资源优势,与外部科研、经济体进行合理的分工协作,整合技术、智力资源,实现集聚功能、示范功能、扩散功能、改革功能,同时产业功能、创新功能和生活功能汇聚一体,成为真正的城市功能区。这些地方是城市经济和产业转型后的生态园区典型,代表着未来城市的发展趋势:产城融合,宜居宜业。

目前上海处于城市边缘区的张江科技园区和紫竹科技园区均存在产城融合化发展不足问题,开发区特征明显,未转变为城市功能区。以张江为例,张江核心区25平方公里聚集了19万人,白天上下班时,在2号线金科路站附近人流量十分巨大,马路上的交通状况几近拥塞。到晚上整个园区却成一座空城,毫无人气,形象的说是“早上潮水般涌入,晚上潮水般涌出。”

(三)远郊:未形成科技城

上海郊区的科技园区处于完全的开发区阶段,而上海的郊区新城建设存在功能定位特性不够,定位雷同等问题。依据国际上成熟的城市远郊园区或新城的发展趋势来看,形成独立的科技型城市是一个重要特征。如美国的硅谷、台湾的新竹,都是从一个园区成长为独具特色的科技型城市。

同时,布局在上海远郊地区的战略型新兴产业基地,如祝桥大飞机项目和临港的装备制造等产业基地仍处于起步阶段,还没有真正形成自己的整体优势,建设为具备城市生活功能的城市功能区还有很大的差距。

三、响应创新驱动:上海推动城市空间调整的战略路径

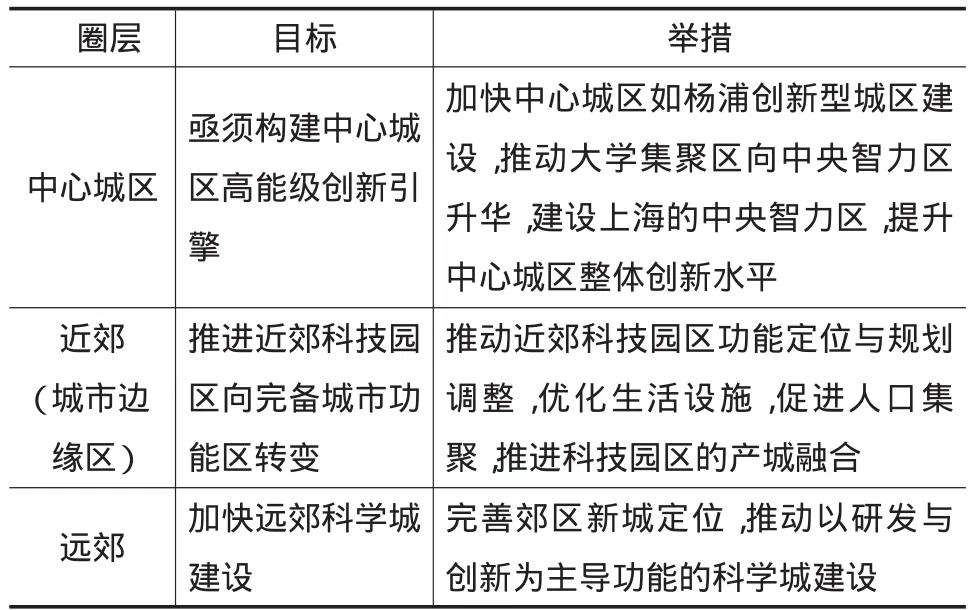

在向创新驱动转变的要求下,城市功能设计与空间配置需要注入新思维,进而形成更为符合创新要求的发展格局。而在城市功能上如何把创新、创意、研发作为发展的新发动机,形成金融与研发创新的双引擎模式;在空间上如何设计主要承担创新功能的城市空间平台,形成中央智力区,成为与中央商务区相得益彰的城市新核心,并以中心城区创新型城区中央智力区——近郊城市功能区型科技园——远郊科学城这样一套创新型城市的空间要素体系来对上海城市创新空间进行部署,进而提升上海城市创新能力。

表3 上海推动城市创新空间调整的战略路径与举措

(一)亟须构建中心城区高能级创新引擎,搭建中心城区散点布局的创新型城市综合体

杨浦知识创新区就是比较典型的位于中心城区,但创新功能潜力尚未充分释放的具备共构型创新空间特质的区域。“十一五”期间,杨浦通过知识创新区的定位,以校区-园区-社区三区联动为抓手,在创新驱动方面获得了初步的发展,成为上海市以创新为特色的中心城区。当前,应将杨浦知识创新区规划为上海创新驱动的核心区域——由政府、企业界和大学、科研机构共同参与构建的“共构型创新空间”。进一步将各类创新要素,尤其是创新服务要素向杨浦集聚,使其成为以创新、创业服务见长的功能区——创新驱动核——中央智力区,与投资驱动核的陆家嘴-外滩中央商务区共同构成“十二五”期间上海中心城区的“投资-创新”驱动双核。

创新型城市综合体是以嵌入式的城市创新空间而存在的。所谓嵌入式的城市创新空间往往建设在大城市的城市中心城区之中,大多以企业的技术研发中心或政府及私人投资独立创办的科研机构的形式存在。这类研发中心通常规模较小,位于中心城区,毗邻大学和科研机构的密集区,是一种点状的嵌入式城市创新空间。其中的创新场所一般功能相对单一,大多采取集中式布局的单体建筑形式;更多的利用城市的服务体系和基础设施,与城市的关系更为密切,可以方便地获得广泛的信息与合作交流的机会,很容易融入城市的社区当中。同时,由于新兴产业的活力与推动力,城市创新空间甚至成为城市复兴的一种手段,带动了城市基础设施的全面发展。福斯特在德国著名的老工业区鲁尔地区设计的杜伊斯堡的电子科技中心,就是建在以前纺织工厂的车间和厂房建设用地上,这个新的创新空间组群的建设对城市环境起到了一个明显的提升作用,改善了城市的景观和局部的空间环境。

目前上海嵌入式的城市创新空间以杨浦区的创智天地最为典型,其他几个高校相对较为集中的虹口、普陀和徐汇等中心城区并未形成真正能促进大学、企业和社区互动的创新型城市综合体。导致中心城区大量分布以旧厂房改造为主的文化创意产业园区,这些区块推动了城市更新,为城区的发展注入了活力,但整个城市的创新能力并没有完全带动起来。因此,当前上海的中心城区在文化创意产业占据主导地位的情况下,加大创新型城市综合体的建设力度,促进中心城区创新能力的进一步提升。

(二)推进近郊科技园区产城融合,完善科技园区的城市功能

根据国际经验,城市边缘区的科技园区将向城市功能完备的城市功能区转变。如日本的关西文化科学城是多中心布局的一个成功的实践。关西地区与东京地区一样,聚集了很多高端的科研机构。这里的文化积淀、科研基础、地理环境都非常适合建设高科技的创新空间组群,主要有12个分区,各个分区内的文化科学研究区是核心,各个地区基本上都有居住区和生活服务等综合功能,形成一个完整的城市功能区。张江、紫竹是比较典型的近郊科技园,它们在当地城市化建设初期就定位于创新研发的城市功能区,到目前为止已经形成了创新机构尤其是创新企业集聚的格局,是上海重要的创新产出、研发转化功能区。但也应当注意的是,张江、紫竹在发展中都存在“业强城弱”的问题,以产业为主,城市生活功能发育不足,总体表现是创新产业发展比较顺利,但是创新所需求的社会环境、社会功能发育不够。当前,应把张江、紫竹这些近郊科技园的二次开发首先定位在从单一功能区、开发区向城区建设转化,成为散点式城市创新空间,每一个片区既有创新功能,也有城市生活功能,达成“产城融合”,一个真正的具备创新功能的城市功能区。

(三)加快远郊科学城建设,促进城市创新空间的圈层化发展

在英美等一些国家里,在大城市的郊区形成以科技创新为主导的科学城,或叫科技新城,建筑基面只占20%-30%,园区的内容已远远超过“产业”或“企业”本身。大型的娱乐休闲设施如高尔夫球场、跑马场、田径运动场、娱乐城;大型的绿地及环境保护区也可以随之形成,为高科技产业所必需的创新环境的形成创造了一个理想的景观和氛围。如,英国Hampshire郡Fareham小城的Solent园区和北爱尔兰的Belfast Antrim园区以及美国因大学而兴起的创新型城市尔湾市。

目前上海尚未有重点新城明确定位于科学城,仍以具体产业或居住为导向进行建设布局,反映了对于创新驱动不够重视。当前,上海首先应对嘉定、临港、松江3个重点新城的发展定位进行修正,加大注入创新综合体的功能色彩,适当隔离市中心地价、房价上涨对新城的辐射,作为未来新进入上海的创新人才的入住地、创新项目的入驻地。第二,上海在新一批新城发展选择中,还应当把已经先期布局的大学科教资源作为更为重要的考虑因子,建设形成上海的科学城、上海的筑波、新竹。

四、结论与对策建议

当前我国城市的经济社会发展面临着各方面的挑战,“创新驱动,转型发展”不仅是上海城市发展的主线,也是其他城市共同的主题。本文构建的圈层式城市创新空间布局理论框架:中心城区(中央智力区)—城市边缘区(完备城市功能的科技园区)—远郊(科学城),将有助于理解当前我国大多城市在响应创新驱动时城市创新空间布局上存在的问题以及未来可能的调整方向。

对推动城市空间积极响应创新驱动,可以形成一些较具实际操作意义的对策:1.引导空间规划,积极响应创新活动,加快中心城区的创新空间塑造,形成中央智力区,提升中心城区整体创新水平。通过调整城市规划与土地用途,引导工业老厂房改建,新开辟研发空间。可以转变城市空间规划布局导向,探索传统工业、商业或居住性的城区功能,向知识和创新导向、重视生活品质兼顾的混合布局城区功能转变,建设中心城区的中央智力区。2.推动近郊科技园区功能定位与规划调整,优化产业导入机制,完善科技园区的社会服务综合功能,推动产城融合发展。在较为成熟的城市边缘区的科技园区里,构筑功能完善、交通便捷、生态良好、文化教育发达的宜居环境,完善科技园区综合服务配置、提升科技园区综合功能,提高居民生活便利程度,吸引大量安居型人口进入。3.完善郊区新城定位,推动以研发与创新为主导功能的科学城建设。如规划建设远郊科技新城,集聚郊区科技资源,鼓励中心城区和老城区的科研院所入驻新城,全力推进远郊区科学城的建设,同时,完善科技新城的社会服务综合功能,构筑功能完善、交通便捷、生态良好、文化教育发达的宜居环境。

[1]戴晓波.城市化进程中科技资源变迁及功能转变[M].上海市政府决策咨询课题研究报告.2012.

[2]屠启宇、邓智团.创新驱动视角下的城市功能再设计与空间再组织[J].科学学研究,2011,(09).

[3]邓智团,屠启宇,李健,林兰.创新驱动背景下上海城市的空间布局和响应研究[J].上海市科委软科学项目研究报告,2012.

[4]刘敏,刘蓉.科技工业园区的新发展——软件园及其规划建设[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

[5]Jeff Saperstein,Daniel Rouach,金马工作室译.区域财富——世界九大高科技园区的经验[M].北京:清华大学出版社,2003.

[6]曾鹏.当代城市创新空间理论与发展模式研究[D].天津大学建筑学院,2007.

[7]宁越敏.世界著名高科技园区的营运和发展[J].世界地理研究,2002,(1).

[8]屠启宇、林兰.创新型城区——“社区驱动型”区域创新体系建设模式探析[J].南京社会科学,2010,(5).

[9]王缉慈.创新的空间——企业集群与区域发展[M].北京:北京大学出版社,2001.

[10]夏天.创新驱动经济发展的显著特征及其最新启示[J].中国软科学,2009,(增刊).