老年再发脑梗死患者颈动脉易损斑块的临床观察

2014-12-13尹长森胡立群

尹长森,荣 荣,胡立群,沈 干

(1.安徽医科大学附属省立医院老年病科,安徽省心血管病研究所;2.安徽省保健委员会,安徽合肥 230001)

脑梗死发生与再发影响着老年患者的生活质量,同时也给家庭和社会带来巨大的压力和沉重的经济负担。颈动脉粥样硬化斑块尤其是易损斑块的形成与脑梗死的发生与再发密切相关。本研究以再发脑梗死的老年保健对象为研究对象,探讨再发脑梗死患者颈动脉易损斑块形成与相关危险因素的关系,从而为脑梗死的二级预防提供临床诊疗策略和致残风险评估提供科学依据。

1 资料和方法

1.1 研究对象 随机选取2007年9月至2011年7月间60岁以上在我院干部病房住院及老年病门诊治疗的再发脑梗死(经颈动脉彩超证实有颈动脉斑块)患者共73例入选本研究,根据临床及影像学将脑梗死分成动脉粥样硬化性血栓性脑梗死和腔隙性脑梗死。入组的再发脑梗死纳入标准:(1)符合1996年全国第四届脑血管病学术会议制定的诊断标准[1],症状和体征在初次发病后1个月以上再次加重,或者出现新的神经功能缺损症状和体征;经MRI扫描证实有新病灶[2]。(2)新发病灶(TIA除外)经MRI证实,至少有一次脑梗死发生在颈动脉供血区(前循环)。(3)年龄大于60岁。排除标准:(1)心源性或其他原因的脑栓塞;(2)不能分类的脑梗死;(3)出血性脑血管病或肿瘤性卒中;(4)伴严重的心、肝、肾疾病;(5)不愿参与该研究的患者;(6)造影剂过敏者。

1.2 研究方法 记录研究对象的相关情况:性别、年龄、吸烟史、高血压史、糖尿病史、冠心病史,并于就诊第2日清晨空腹抽取静脉血行血液生化检查,检测总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)、HbA1C、超敏 C 反应蛋白(HsCRP)、同型半胱氨酸(HCY)、血糖等血清生化指标。了解患者血压、血糖以及血脂的控制情况,血压 <140/90 mmHg为血压控制达标;糖化血红蛋白<6.5%为血糖控制达标,总胆固醇(TC)5.7 mmol·L-1、甘油三酯(TG)1.8 mmol·L-1、低密度脂蛋白(LDL)1.80 mmol·L-1以下为控制达标,反之为未达标。

1.3 颈动脉易损斑块及颈动脉血管狭窄的评价于再发脑梗死7 d内MSCTA进行颈动脉易损斑块的评价,通过不同CT值阈值进行斑块的钙化、纤维组织以及脂质成分的分析。本研究定义的易损斑块即对应CT值小于50的脂核斑块[3],将研究对象分为易损斑块组和非易损斑块组。通过NASCET狭窄分级法计算狭窄率,将狭窄程度分级为无狭窄、轻度狭窄(狭窄率<29%)、中度狭窄(狭窄率30% ~69%)、重度狭窄(狭窄率70% ~99%)和完全闭塞。

1.4 统计学分析 采用SPSS13.0统计软件分析。组间比较,计量资料采用t检验,计数资料采用卡方检验。Logistic回归研究再发脑梗死颈动脉易损斑块形成的危险因素。

2 结果

2.1 再发脑梗死患者的高血压、2型糖尿病 、高脂血症的发病情况 研究人群高血压的发病率为82%,2型糖尿病的发病率为56%,高脂血症的发病率为18%,易损斑块组与非易损斑块组的高血压、2型糖尿病、高脂血症的发病率均差异无显著性(P>0.05)。研究整体均进行了控制血压及血糖的药物治疗,68%的再发脑梗死患者进行了梗死后二级预防的调脂治疗。

表1 易损斑块组与非易损斑块组高血压、2型糖尿病、高脂血症的发病率比较

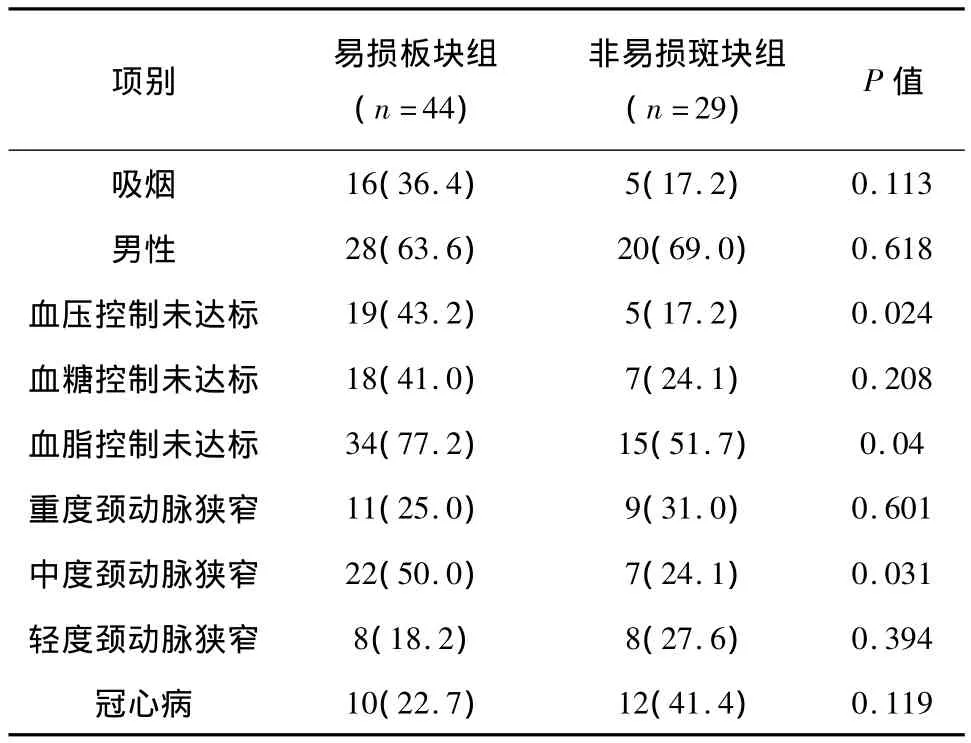

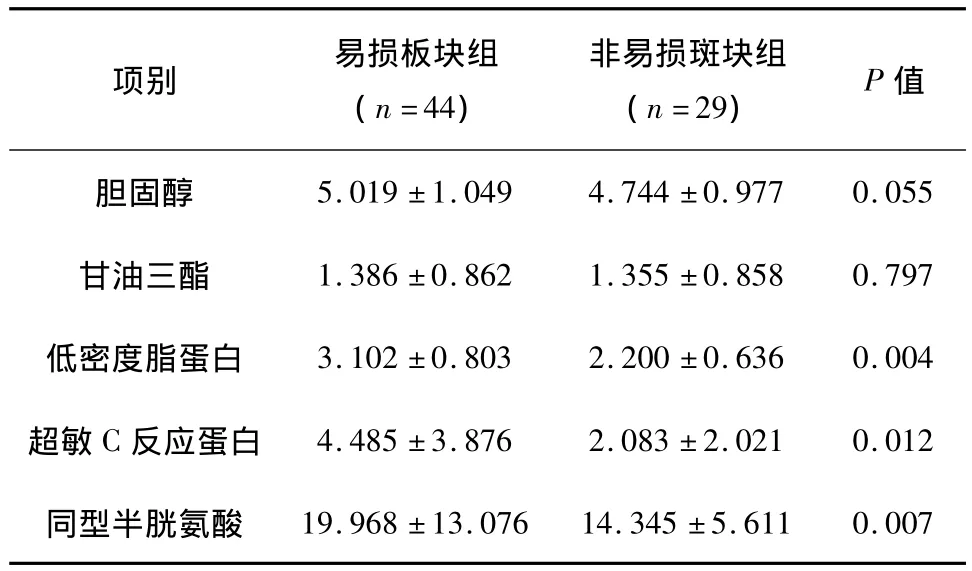

2.2 再发脑梗死老年颈动脉易损斑块组与非易损斑块组的相关危险因素比较 经MSCTA确定的再发脑梗死患者颈动脉易损斑块组44例,非易损斑块组29例。典型的易损斑块的图像见图1、图2。颈动脉易损斑块组与非易损斑块组的相关危险因素的比较见表2、表3。

表2 老年颈动脉易损斑块组与非易损斑块组的相关危险因素的比较/n(%)

图1

图2

表3 老年颈动脉易损斑块组与非易损斑块组的相关危险因素的比较(±s)

表3 老年颈动脉易损斑块组与非易损斑块组的相关危险因素的比较(±s)

项别 易损板块组(n=44)非易损斑块组(n=29) P值5.019 ±1.049 4.744 ±0.977 0.055甘油三酯 1.386 ±0.862 1.355 ±0.858 0.797低密度脂蛋白 3.102 ±0.803 2.200 ±0.636 0.004超敏 C 反应蛋白 4.485 ±3.876 2.083 ±2.021 0.012胆固醇同型半胱氨酸19.968 ±13.076 14.345 ±5.611 0.007

再发脑梗死的老年患者中,颈动脉易损斑块组的血糖控制未达标、血压控制未达标、血脂控制未达标、中度颈动脉狭窄的比例大于非易损斑块组,差异有统计学意义(P<0.05);易损斑块组的低密度脂蛋白、超敏C反应蛋白、同型半胱氨酸水平高于非易损斑块组,差异有统计学意义(P<0.05)。

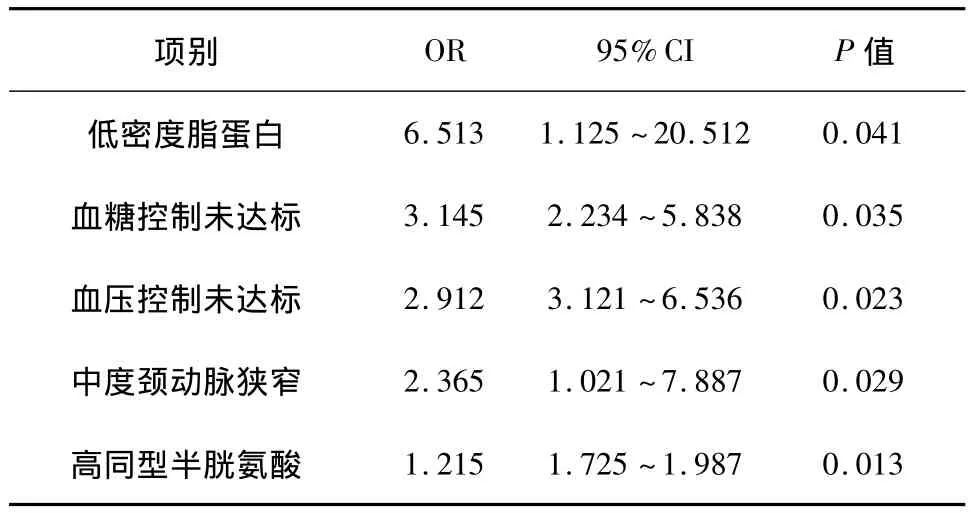

2.3 老年颈动脉易损斑块与脑梗死危险因素的多因素相关分析 以患者的颈动脉易损斑块为自变量,以吸烟、血糖、血压、冠心病、低密度脂蛋白、同型半胱氨酸、超敏C反应蛋白、颈动脉狭窄程度为应变量,探讨再发脑梗死患者的颈动脉斑块易损斑块形成的因素。结果显示,低密度脂蛋白、血糖控制未达标、血压控制未达标、同型半胱氨酸、中度颈动脉狭窄是再发脑梗死易损斑块形成的独立危险因素,具有统计学意义(P<0.05)。其中以低密度脂蛋白异常与再发脑梗死的颈动脉易损斑块形成相关程度最高(OR=6.513,P=0.041),其次是血糖控制未达标(OR=3.145,P=0.035)、血压控制未达标(OR=2.912,P=0.023)中度颈动脉狭窄(OR=2.365,P=0.029)、和高同型半胱氨酸血症(OR=1.215,P=0.013),见表4。

表4 老年颈动脉易损斑块与脑梗死危险因素的多因素分析

3 讨论

所谓易损斑块指的是具有破裂倾向、易于发生血栓形成和(或)进展迅速的危险斑块[4]。CTA可以通过对动脉壁的厚度、斑块溃疡、纤维帽厚度以及脂核、钙化的衡量判定颈动脉斑块的性质[5]。颈动脉易损斑块脱落、附壁血栓形成以及在斑块基础上形成的血管狭窄是导致脑梗死复发的重要原因之一[6],并且再发卒中的易损斑块的生物学特征更为恶化[7]。老年患者由于平滑肌细胞的减少、脂核的增大和钙化的增大,动脉硬化斑块更加不稳定[8],并且就脑梗死的二级预防而言老年患者的获益甚至更多[9],因此研究颈动脉易损斑块在老年患者再发梗死的作用更应引起重视。

高血压、糖尿病、高血脂、吸烟等缺血性脑卒中的危险因素参与了颈动脉粥样硬化斑块的形成[10],它们的协同作用导致血管内皮功能受损、泡沫细胞产生、动脉粥样硬化斑块的形成,同型半胱氨酸水平升高还可以导致氧化低密度脂蛋白形成的增加及内皮细胞内清道夫受体的表达增加,从而促进泡沫细胞的形成,加速动脉粥样硬化的进程。同时高血压、糖尿病、脂质代谢紊乱、高同型半胱氨酸血症等所造成的炎症免疫反应,进一步导致颈动脉粥样硬化斑块纤维帽变薄、泡沫细胞破裂凋亡、软脂质核的增大致易损斑块形成。我们调查再发脑梗死的老年患者中,低密度脂蛋白、血糖控制不良、高同型半胱氨酸、中度颈动脉狭窄是再发脑梗死颈动脉易损斑块形成的独立危险因素,而再发脑梗死的易损斑块的生物学特征更为恶化,就卒中二级预防稳定斑块而言,应重视上述危险因素的控制。调脂治疗不但在脑梗死的二级预防中有重要位置,同样我们的研究显示,对于再发脑梗死患者动脉硬化斑块的稳定性亦有重要意义。动脉硬化性脑卒中是动脉硬化性心血管疾病(ASCVD)的高危险人群之一,调脂治疗是脑梗死二级预防的重要内容。新的2013版ACC/AHA胆固醇降低成人ASVAD风险指南虽然未设定LDL-C控制的目标值,然国内专家共识仍将LDL-C的治疗目标值极高危人群设为<1.8 mmol·L-1[11-12]。同时,新的国际血脂指南同样强调对于75岁以上的老年人不主张血脂的强化治疗。本研究对象原发性高脂血症的患者发病率为18%,调查对象的68%进行了调脂治疗,总体达标率不高,LDL-C的控制均值在目标值以下。无论从稳定斑块还是从脑梗死的二级预防角度,调脂治疗是一项重要内容,对于超高龄患者的治疗,可能需要更深入的思考,在安全性与治疗有效性方面寻求理性平衡点。本研究中高血压在再发脑梗死的老年患者中,在颈动脉易损斑块的形成方面未显示独立作用,可能系脑梗死后人群高血压控制率普遍较高,差异性相对缩小的缘故。斑块的稳定性与颈动脉狭窄程度是否具有相关性尚没有统一的认识[13-14],本研究观察到,再发脑梗死患者中,中度颈动脉狭窄对易损斑块形成上显示了相对独立的作用。这提示我们中度颈动脉狭窄而非重度颈动脉狭窄在易损斑块形成方面可能更具致病力,这与Balestrini S[15]等的研究有相似之处,为颈动脉狭窄的筛查提供了新的思路。

老年患者的脑梗死再发应予以充分的重视,颈动脉易损斑块是其致病的重要机制,多种危险因素与再发患者的易损斑块的形成相关,而这些危险因素很多也是脑卒中的危险因素,对于其中可能存在的交互作用需要做进一步的研究。早期发现颈动脉易损斑块并采取稳定斑块治疗措施是脑梗死二级预防的重要环节。

[1] 中华医学会第四届全国脑血管病学术会议.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):60 -61.

[2] 李 莉,姜玉新,乌正赉,等.高血压及心脑血管疾病与颈动脉粥样硬化[J].中华心血管病杂志,1996,24(2):47 -50.

[3] Saba L,Montisci R,Sanfilippo R,et al.Multidetector row CT of the brain and carotid artery:a correlative analysis[J}.Clin Radiol,2009,64(8):767 -778.

[4] Naghavi M,Libby P,Falk E,et al.From vulnerable plaque to vulnerablepatient:a call for new definitions and risk assessment strategies:Part I[J].Circulation,2003,108(14):1664 - 1672.

[5] Magge R,Lau BC,Soares BP,et al.Clinical risk factors and CT imaging features of carotid atherosclerotic plaques as predictors of new incident carotid ischemic stroke:a retrospective cohort study[J].Am J Neuroradiol,2013,34(2):402 -409.

[6] Chen C,Zhao Y,Zhang J,et al.Analysis of multiple risk factors for the recurrence of non-disabling stroke[J].J Natl Med Assoc,2012,104(7/8):331 -335.

[7] Liu XS,Zhao HL,Cao Y,et al.Comparison of carotid atherosclerotic plaque characteristics by high-resolution black-blood MR imaging between patients with first-time and recurrent acute ischemic stroke[J].Am J Neuroradiol,2012,33(7):1257 - 1261.

[8] van Lammeren GW,Reichmann BL,Moll FL,et al.Atherosclerotic plaque vulnerability as an explanation for the increased risk of stroke in elderly undergoing carotid artery stenting[J].Stroke,2011,42(9):2550 -2555.

[9] Alhusban A,Fagan SC.Secondary prevention of stroke in the elderly:a review of the evidence[J].Am J Geriatr Pharmacother,2011,9(3):143 -152.

[10] Shah PK.Imaging inflammation in atherosclerosis another step forward[J].J Am Coll Cardiol Img,2009,2(10):1223 -1225.

[11] 廖玉华.2013年美国成年人胆固醇治疗指南的更新与局限[J].临床心血管病杂志,2013,29(13):881 -883.

[12] 武汉市医学会心血管病专业委员会,临床心血管病杂志编辑委员会.武汉市心血管病专业委员会关于2013年国际血脂指南的专家共识[J].临床心血管病杂志,2014,30(3):183 -184.

[13] Staub D,Partovi S,Schinkel AF,et al.Correlation of carotid artery atherosclerotic lesion echogenicity and severity at standard US with intraplaque neovascularization detected at contrast-enhanced US[J].Radiology,2011,258(2):618 -626.

[14] Coli S,Magnoni M,Sangiorgi G,et al.Contrast-enhanced ultrasound imaging of intraplaque neovascularization in carotid arteries:correlation with histology and plaque echogenicity[J].J Am Coll Cardiol,2008,52(3):223 -230.

[15] Balestrini S,Lupidi F,Balucani C,et al.One-year progression of moderate asymptomatic carotid stenosis predicts the risk of vascular events[J].Stroke,2013,44(3):792 -794.