提高综合医院焦虑障碍与抑郁障碍的识别率

2014-12-06苏文英赵新宇

苏文英 陈 芸 赵新宇 杨 欣

(川北医学院,四川 南充 637000)

近年来,随着我国市场经济的快速发展和人民生活水平的提高,焦虑、抑郁障碍目前已成为日益严重的公共卫生问题。调查研究显示:焦虑障碍与抑郁障碍是综合医院门诊最常见的情绪障碍,但门诊非精神科医生对其的识别率相对较低,同时,患者对自身存在的焦虑与抑郁障碍未能引起足够重视,或不愿意去精神科门诊就诊,多选择综合医院综合科室就诊。拟通过此次调查研究加强公众及医院对焦虑障碍和抑郁障碍的认识与关注,以期非精神科医生可以早发现、早诊断及早治疗患者的焦虑障碍与抑郁障碍。

1 对象与方法

1.1 对象

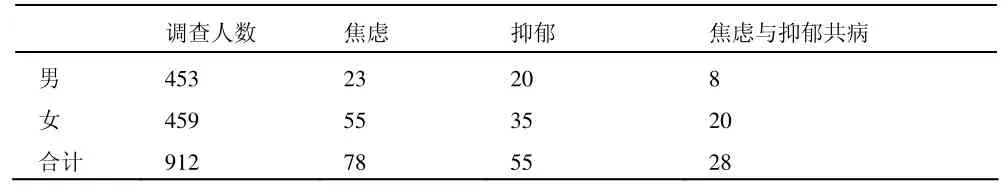

随机抽取2012年12月~2013年2月的1000例门诊患者进行焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)的问卷调查(表1)。

表1 四川南充综合医院门诊患者焦虑障碍与抑郁障碍情况

1.2 诊断标准

焦虑自评量表(SAS)总分超过 40分可考虑筛查阳性,分数越高,反映焦虑程度越重。抑郁自评量表(SDS)总分超过41分,可考虑筛查阳性,抑郁严重指数=总分/80,指数范围为0.25~1.0,指数越高,反映抑郁程度越重[1]。

1.3 方法

采用焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)的问卷调查随机发放的方法,对我院门诊患者进抑郁行与焦虑调查,发放问卷1000份,回收率95.0%,有效率96.0%。数据录入Microsoft Excel核对无误后,以率和构成比进行统计学分析。

2 结果

2.1 焦虑障碍的识别

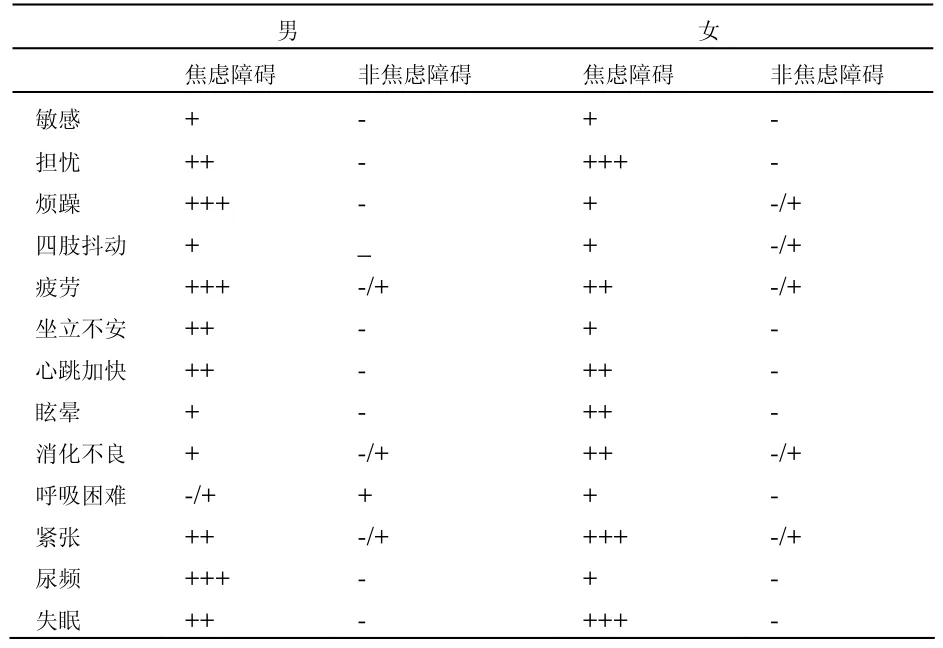

调查显示:男性患者焦虑障碍以烦躁、疲劳、尿频、失眠为主要表现,女性患者焦虑障碍以担忧、紧张、失眠为主要表现(表2)。

表2 焦虑障碍的主要表现与性别的关系

2.2 抑郁障碍的识别

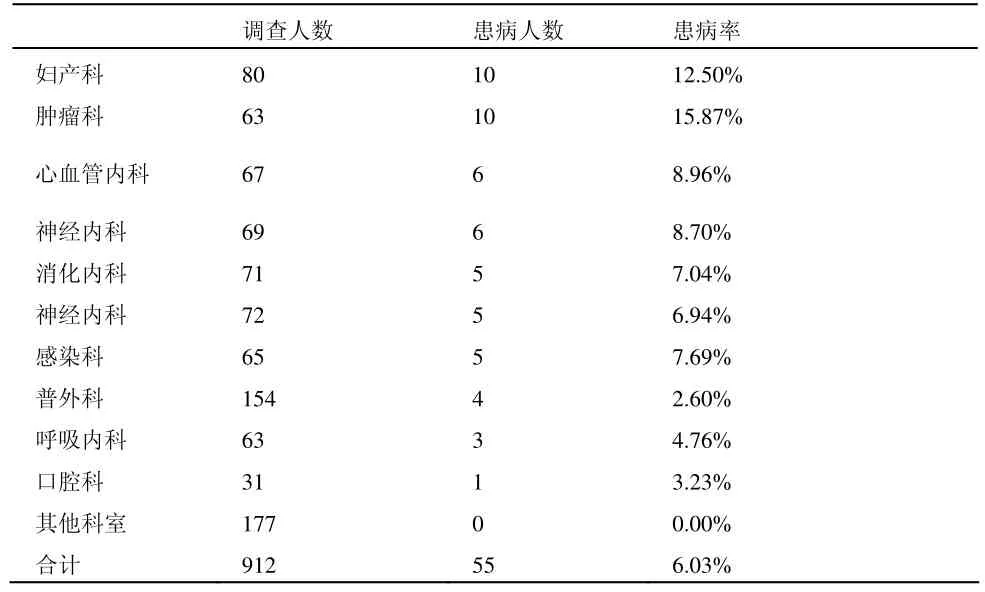

女性抑郁障碍患病率(7.63%)大于男性抑郁障碍的患病率(4.42%)。调查研究显示:抑郁障碍阳性筛查结果提示抑郁障碍与躯体疾病的有关,肿瘤科抑郁障碍患病率(15.87%)排在首位,其次是妇产科抑郁障碍患病率(12.50%),心血管内科(8.96%)(表3)。

表3 抑郁障碍阳性筛查患病率与内科科室之间的关系

2.3 焦虑和抑郁障碍的共病现象

1989年Campell精神病学词典的定义为:共病指在同一患者同时存在或患有一种以上的疾病[2]。焦虑障碍和抑郁障碍的共病现象是以精神心理疾病与精神心理疾病共病的形式存在的。2.96%的患者存在焦虑障碍与抑郁障碍共病现象,此种现象相对少见。

3 讨论

WHO所提出的21世纪的医疗保健发展重点之一是“没有精神健康就没有健康”[3],焦虑障碍和抑郁障碍是常见的精神心理卫生问题,需广大的非精神科医生共同关注,共同提高人民的健康及心理卫生。焦虑、抑郁症状危害性极大,既可单独存在,也可同时并存或先后连续表现出来[4],为此,焦虑障碍和抑郁障碍的阳性筛查极为重要,同时,卫生部门应该加大对焦虑和抑郁障碍知识的宣传,避免大众走入与精神病划等号的误区,耽误诊治。

焦虑障碍具有高度变异性,表现为:敏感焦虑,无诱因的担忧,心烦意乱,发抖、肌肉紧张、出汗,头重脚轻,心悸、头昏、上腹不适,易疲劳,尿频,失眠噩梦。其中主要以无诱因的担忧为主要表现,其中,女性患者围绝经期焦虑障碍较明显,同时出现多种症状,但往往容易被医生忽略,未引起明显关注。焦虑障碍的患者亦可无典型的焦虑障碍的表现,仅以躯体不适为主要表现,各项检查结果均显示阴性,为此应排除其他躯体疾病。

研究表明:目前认为抑郁障碍的核心症状包括情绪低落、兴趣缺乏和快感缺失,可伴有躯体症状、自杀观念[5]。主要表现:情绪低沉(清晨明显),想哭,头昏,失眠,疲乏,易生气,犹豫不决,兴趣减退,想自杀,个人无用论等,但患者常常多合并有内外科疾病,特别是肿瘤科(患病率15.87%)、妇产科(患病率12.50%)表现明显,其中女性抑郁障碍患病率(7.63%)大于男性抑郁障碍的患病率(4.42%)。现综合医院对患者的抑郁障碍多误诊漏诊,常见的原因有:(1)抑郁症状表现较为隐匿;(2)抑郁障碍表现为躯体不适为主要表现;(3)非精神科医生知识经验不足;(4)病人对精神卫生疾病的逃避。建议医生和患者共同努力改变精神心理卫生不重视的格局。

综上所述,综合医院综合门诊的躯体疾病,常常与精神心理卫生疾病相伴随,但非精神科医生一旦确诊相应躯体的疾病,就忽略了精神心理方面的疾病诊断,特别是焦虑障碍和抑郁障碍的早期症状,更容易被认为是躯体疾病所致。现综合医院门诊看病多数需排队等候看病,建议在候诊期间给患者发放焦虑自评量表(SAS)和抑郁自评量表(SDS)的问卷,让患者了解自身状况的同时,帮助非精神科医生进一步诊治,避免出现漏诊现象。对精神心理卫生疾病我们应该做到早发现、早诊断、早期心理干预及药物支持治疗,同时有利于躯体疾病的康复。

[1] 姚树桥.医学心理学[M].第 5版.北京:人民卫生出版社,2008.6:93-94.

[2] Leifor R.The medical model as ideology[J].Int J Psychiatry, 1970,9(1):12-21.

[3] Prince M,Patel V,Saxena S ,et a1.No health without mental health [J].Lancet,2007,370(9590):859-877.

[4] 袁勇贵,吴爱琴,张心保.从焦虑和抑郁的关系谈共病的诊断.国外医学精神病学分册[M].2001.28(1)17-l9.

[5] 郝伟.精神病学[M].第 6版.北京:人民卫生出版社,2008.6:106-107.