四川盆地蜀南地区嘉二段低孔低渗储层特征及控制因素

2014-12-06钟大康杜本强李其荣祝海华周煜哲

杨 喆,钟大康,杜本强,李其荣,祝海华,周煜哲

(1.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;2.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;3.中国石油西南油气田分公司蜀南气矿,四川泸州646000)

0 引言

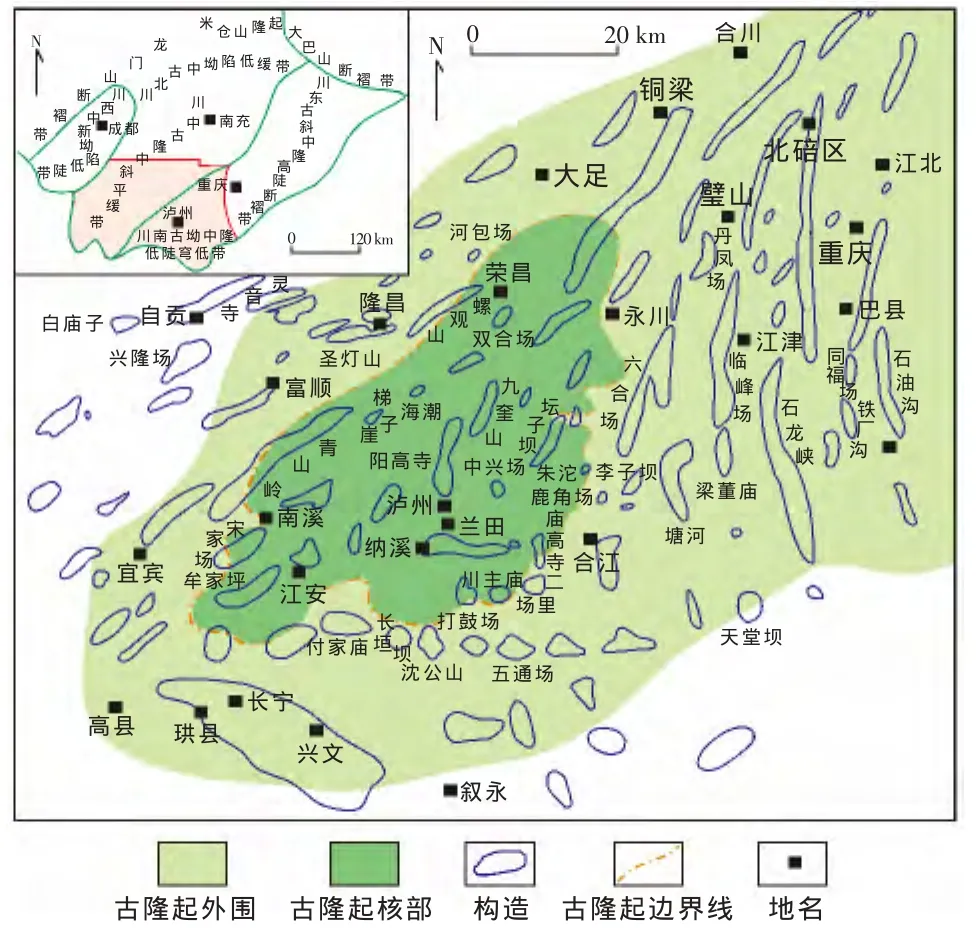

蜀南地区位于四川盆地南部(图1),跨越川西南低缓构造区、川南低陡构造区以及川中—川南过渡带的低平构造区南部这3个构造单元,在嘉陵江期受华蓥山断裂带活动的影响发育泸州古隆起,形成东高、西低的古地貌格局[1]。三叠系嘉陵江组可划分为嘉一、嘉二、嘉三、嘉四和嘉五共5个岩性段,地层厚度为400~600m,总体呈东厚、西薄的趋势。嘉二段又可细分为嘉二1、嘉二2和嘉二3共3个亚段,形成于海平面下降期半干旱—干旱环境,发育混积潮坪、潮缘滩、开阔台地、台内滩、局限台地以及蒸发台地等沉积相[2-4]。

图1 蜀南地区位置Fig.1 Location of the southern Sichuan Basin

下三叠统嘉陵江组碳酸盐岩是四川盆地重要的产层之一,含有丰富的油气资源,自20世纪50年代中期发现嘉陵江组气藏以来,历经几十年的勘探并取得了较大进展[5-7]。其中嘉一和嘉三段气藏勘探程度相对较高[8-9];嘉二段由于储层单层薄和非均质性强,分布范围小,直井勘探开发效果不理想,勘探程度相对较低。2012年在蜀南地区灵音寺构造实施水平井钻探技术,使灵音寺构造分布的低产能薄储层天然气产量每日可达20万m3,为配合水平井技术在实际生产中的应用,需要对嘉二段储层特征及分布规律进行详细研究。因此,笔者利用钻井、录井、岩心、普通薄片及铸体薄片等资料,研究储层的岩石、孔隙类型以及成岩过程,系统认识嘉二段储层特征及其控制因素,为提高蜀南地区油气产量及寻找新的勘探目标提供依据。

1 岩石学特征

根据蜀南地区8口井岩心及32口井的普通薄片和铸体薄片观察,发现该区嘉陵江组嘉二段储层岩石类型主要为白云岩,灰岩次之。白云岩主要分为颗粒白云岩和晶粒白云岩2种类型。颗粒白云岩又分为鲕粒白云岩和生屑白云岩,部分颗粒白云岩中鲕粒和生屑形态基本消失或残留幻影,颗粒间胶结物主要为亮晶方解石,分布规律性强,一般发育在嘉二2—嘉二3亚段,呈不连续的片状分布在潮缘滩及台内滩中;晶粒白云岩,由于准同生白云石化作用时间短,白云石结晶程度不好,晶粒细小,常为泥晶或泥粉晶,具潮上带特征,可见鸟眼构造,常有泥质沉积物和石膏伴生,分布在泸州古隆起的核部及外围水体较浅的局限台地内。灰岩类包括鲕粒灰岩、生屑灰岩、少量的砂屑灰岩及泥晶灰岩,发育在嘉二1亚段的底部,分布在开阔台地及部分潮缘滩内,胶结物主要为亮晶方解石。

岩石实测孔隙度(表1)表明:白云岩平均孔隙度为2.24%,其中粉晶白云岩、泥晶白云岩、生屑白云岩的孔隙度分别为2.47%,2.27%和2.09%;灰岩平均孔隙度为0.98%,除了鲕粒灰岩孔隙度(2.01%)较高外,生屑灰岩与晶粒灰岩孔隙均不发育。因此,储层主要发育于白云岩中,其中鲕粒白云岩孔隙度最大,其次为泥粉晶白云岩,部分储层发育在鲕粒灰岩中。

表1 蜀南地区嘉陵江组嘉二段不同岩石类型孔隙Table 1 Statistics of rock pores of the second memberof Jialingjiang Formation in southern Sichuan Basin%

2 储层孔隙类型及物性特征

通过对同福10井与沈17井等的普通薄片、铸体薄片和扫描电镜分析,发现蜀南地区嘉二段储集空间以次生孔隙为主;原生孔隙为方解石胶结的残余粒间孔,分布在颗粒灰岩中,孔隙小且分布局限(图版Ⅰ-1);次生孔隙主要为与白云石化作用有关的晶间孔、晶间溶孔(图版Ⅰ-2~Ⅰ-4)以及与溶蚀作用有关的粒内溶孔及铸模孔(图版Ⅰ-5)、粒间溶孔(图版Ⅰ-4)和膏模孔(图版Ⅰ-6)。晶间溶孔和晶间孔为嘉二段储层的主要储集空间类型,其次为粒内溶孔和铸模孔(粒间溶孔少见),其孔隙特征为:晶间溶孔具有溶孔边缘不规则、孔隙直径大于白云石晶粒且分布不均匀等特征;晶间孔孔隙细小,孔隙边缘规则,分布均匀;粒间溶孔边缘颗粒不规则,溶蚀痕迹明显,部分溶蚀孔隙被沥青充填;粒内溶孔及铸模孔主要为鲕粒和生屑选择性溶蚀而形成的孔隙,越靠近核部溶蚀越强烈,而颗粒间的胶结物不发生溶蚀。

根据蜀南地区11 007个岩心物性数据分析,认为嘉二段储层属于低孔、低渗孔隙型储层,其中嘉二3亚段物性最好,平均孔隙度为5.08%,渗透率为0.01~144.00mD,渗透率大于0.01mD的样品仅占37.9%;嘉二2亚段物性次之,平均孔隙度为4.51%,渗透率为0.01~116.00mD,渗透率大于0.01mD的样品占33.5%;嘉二1亚段虽然其平均孔隙度为5.03%,但小于0.01mD的低渗透率样品的比例大于77.7%,物性最差。

孔隙型储层渗透率往往随着孔隙度的增大而增大,孔渗之间具有良好的相关性,而裂缝型储层孔渗之间不具有相关性[10]。对岩心物性进行分析,发现蜀南地区嘉二段储层具有双重介质特征:一方面大多数孔隙度与渗透率具有良好的相关性,这类孔隙型储层多位于鲕粒白云岩和泥粉晶白云岩储层中;另一方面仅有少数孔隙度较低而渗透率高,这种裂缝型储层发育在致密的泥晶灰岩中,研究区内裂缝型储层不发育。

3 主要成岩作用特征

通过对普通薄片、铸体薄片及扫描电镜等资料的分析,认为研究区内提高储层质量的成岩作用主要为白云石化作用和溶蚀作用,成岩作用可改善原生孔隙,进而形成次生孔隙。

3.1 白云石化作用

根据薄片镜下白云岩的岩石结构、晶体大小和残余结构,以及各类孔隙的发育状况等,将白云石化作用分为早期混合水白云石化作用、准同生白云石化作用和埋藏白云石化作用[11-12]。根据白云石的不同特征将白云石化作用划分为2种成岩过程:一种是浅滩相中的鲕粒及生屑灰岩经历早期白云石化作用,首先颗粒内易溶方解石及文石先发生选择性溶解,颗粒间胶结物不发生溶解[13],保留原鲕粒、生屑外形,然后在鲕粒及生屑粒内溶孔内白云石沉淀,形成颗粒白云岩(图版Ⅰ-5、图版Ⅱ-1)。此时若白云石化较强,晶形好,则可产生晶间孔或粒间孔[14]。当埋藏到一定深度后,埋藏白云石化作用是在早期白云石化作用形成的颗粒白云岩的基础上进一步加强和调整,一部分颗粒白云岩的颗粒形态基本消失或残余幻影(图版Ⅱ-2),另一部分颗粒由于白云石化作用的加强,白云石发生重结晶而形成晶粒较粗的白云岩,在镜下可观察到白云石核心残余方解石具有雾心亮边结构(图版Ⅱ-3),白云石与方解石胶结物交叉切割。另一种是泥晶灰岩在干旱炎热的泻湖—潮坪环境中,发生准同生白云石化作用而形成泥粉晶白云岩,具有明显的它形粒状泥粉晶结构,局部可见鸟眼构造(图版Ⅱ-4),常与石膏或硬石膏伴生,在镜下可以看到石膏斑晶结构,见细小的晶间孔(图版Ⅱ-5)。准同生白云岩非常致密,即使发生重结晶也很少产生可利用的晶间孔[15],后期埋藏溶蚀作用产生的晶间溶孔可使泥粉晶白云岩的孔隙增加,但其产生的晶间溶孔等溶蚀孔隙的有效性不及鲕粒白云岩中形成的次生孔隙,这也就是鲕粒白云岩的孔隙度好于泥粉晶白云岩的原因。

3.2 溶蚀作用

溶蚀作用主要集中在蜀南地区南部和中部的泸州古隆起及东南部斜坡区、北部的灵音寺等地区。由于溶蚀作用产生的各种溶蚀孔、洞及晶间溶孔等,极大地提高和改善了白云岩储层的孔渗性,是储层中重要的成岩作用。笔者根据溶蚀对象的不同,将溶蚀作用分为早期溶蚀和埋藏期溶蚀2个阶段:①早期溶蚀作用。碳酸盐沉积物暴露于大气淡水渗流带,一般台内滩及潮缘滩内的各种颗粒灰岩容易发生早期的选择性溶蚀作用,文石和高镁方解石质的鲕粒和生物骨架首先被溶解,形成鲕粒、生屑、砂屑粒内溶孔及铸模孔(图版Ⅱ-6),一部分溶孔被方解石胶结物充填(图版Ⅱ-7),颗粒间的胶结物一般不发生溶蚀。此类溶蚀作用仅在嘉二1亚段底部出现,分布规律不明显。②埋藏期溶蚀作用。在蜀南地区古隆起以及东南部的外围区局限台地内广泛发生。埋藏溶蚀作用伴随着埋藏白云石化作用的发生,形成的孔隙具有不规则性。在鲕粒白云岩中鲕粒完全白云石化形成鲕粒幻影,粒间胶结物以及白云石边缘发生溶蚀,形成粒间溶孔(图版Ⅱ-2)。在泥粉晶白云岩及埋藏白云石化作用形成的细粒白云岩中细小的晶间孔发生溶蚀,造成晶间孔边缘不规则且溶蚀扩大形成大量的晶间溶孔。溶孔常被沥青沿边缘或全充填(图版Ⅱ-8),证明海相烃源岩热演化过程中形成的有机酸性水可作为埋藏溶蚀作用的流体[16]。

4 储层发育控制因素

碳酸盐岩储层发育与分布受多种因素的控制。研究区嘉二段储层主要受泸州古隆起、沉积相及成岩作用的控制。

4.1 古隆起对储层分布的控制作用

泸州古隆起位于四川盆地南部,其发育始于东吴运动,定形于印支期早幕形成继承性古隆起[17]。蜀南地区由于古隆起的存在形成了嘉陵江组沉积时期的古地貌差异,呈现出西北低、东南高的古地貌格局(参见图1),这种差异导致了蜀南地区沉积条件的变化,最终控制了储层的空间分布。

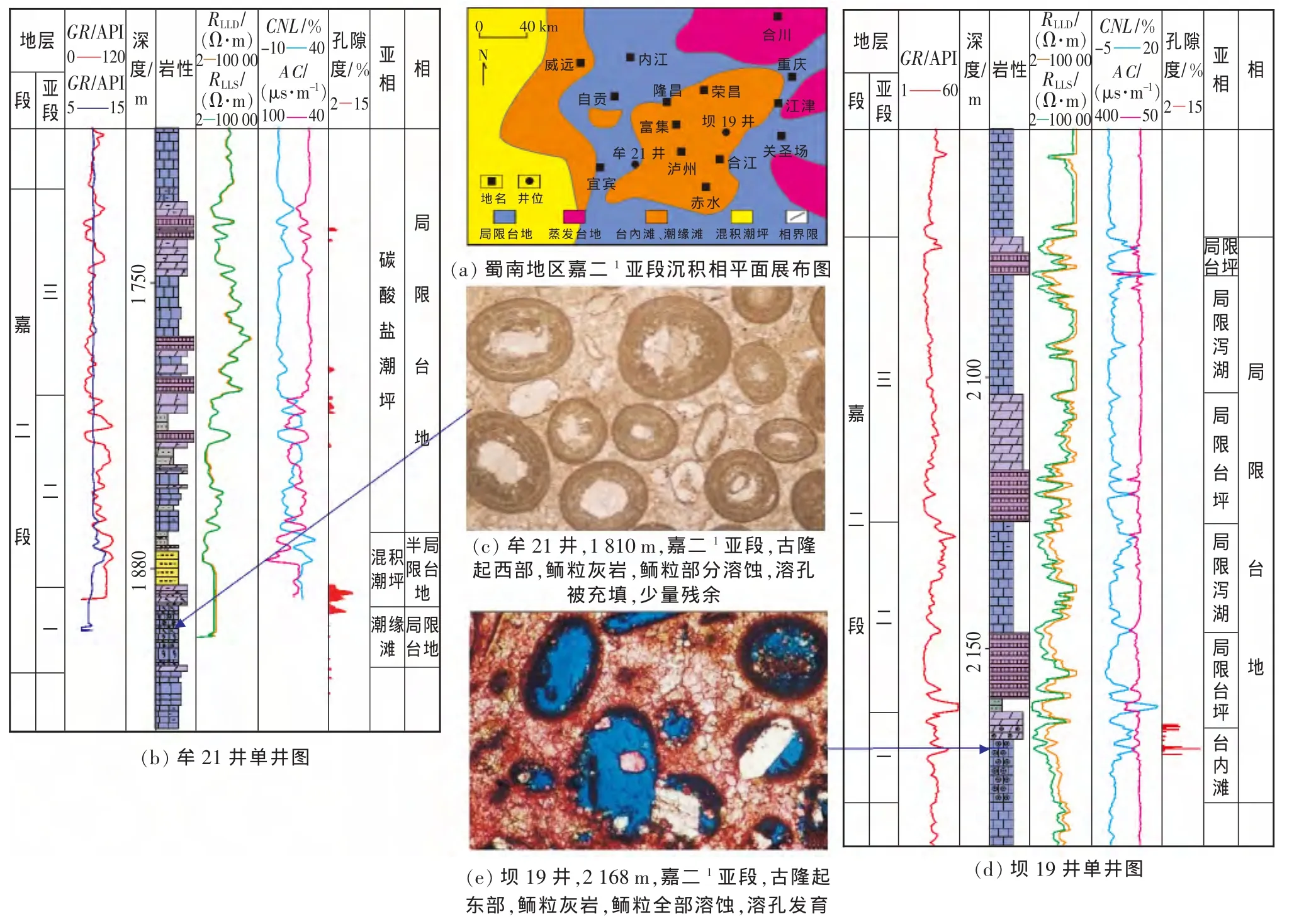

嘉陵江组早期(嘉二1亚段)的岩性分布特征显示:泸州古隆起地貌明显高于周缘地区,沉积水体浅且开阔,水动力相对强,碳酸盐岩沉积速率快,易于形成高能浅滩相[图2(a)],是储层主要发育区域;在古隆起的外围地区,水体深且开阔,水动力弱,沉积物粒度变细,主要沉积泥晶灰岩,后期发生准同生白云石化作用形成致密的泥粉晶白云岩,不利于储层发育。同时,古隆起内部东高、西低的古地貌格局又进一步影响了储层的分异性:①在古隆起西侧古地貌偏低,如牟 21 井[图 2(b)],暴露几率低,虽然颗粒灰岩及白云岩发育,但溶蚀作用弱,形成的溶孔被方解石胶结物充填[图2(c)],储层发育程度偏低;②古隆起东部古地貌偏高,如坝19井[图2(d)],暴露几率高,颗粒灰岩溶蚀更为充分[图2(e)],粒内溶孔及铸模孔更为发育,加之水体浅,环境干旱,盐度高,白云石化作用较古隆起西部更为普遍,因此大部分白云岩储层分布于古隆起的东部地区。

图2 蜀南地区古隆起东西部对储层影响差异Fig.2 The effect of palaeohigh on reservoir in southern Sichuan Basin

4.2 沉积相对储层发育的控制作用

通过对蜀南地区嘉二段局限台坪、局限泻湖、开阔潮下和浅滩4种沉积亚相类型的岩心实测孔隙度统计,发现嘉二段的储集性能与沉积亚相之间存在相关性。根据不同亚相类型的平均孔隙度的大小,认为浅滩相的储集性能最好,其次是局限台地和局限泻湖。

沉积相对储层的影响机理在于其控制着岩石的结构和岩性,从而控制岩石的原生孔隙结构。因为无论是溶蚀作用还是白云石化作用,都需要有大量流体通过作为主要运移通道的残余原生孔隙,而且原生孔隙也是一些溶蚀孔隙的前身,对次生孔隙的发育具有先导作用,很大程度上影响溶蚀孔隙的发育,为储集空间的形成提供了基础[18]。在嘉二段海退初期,研究区内发育大量的浅滩相,沉积了一套较厚的鲕粒灰岩与生屑灰岩,颗粒间存在的残余粒间孔为发生早期溶蚀作用及白云石化作用提供了流体通道,在浅滩相内发育丰富的粒内溶孔及铸模孔,形成的颗粒白云岩为后期埋藏白云石化作用及埋藏溶蚀作用形成的晶间孔及晶间溶孔奠定了物质基础,故浅滩相储集物性最好。在局限台地,沉积的泥晶灰岩在准同生白云石化作用下,形成致密的泥粉晶白云岩,不利于形成储层,与浅滩相相比储集物性较差。

4.3 成岩作用对储层发育的控制作用

对储层的岩石特征以及孔隙类型的研究发现,蜀南地区物性较好的储层均发育在白云岩中,认为白云石化作用是孔隙型储层形成的主要原因,溶蚀作用是储层最终形成的关键因素。

早期混合水白云石化作用发生在浅滩相的鲕粒灰岩与生屑灰岩中,白云石化程度越高,伴生的早期溶蚀作用越强烈,孔隙也越发育。准同生白云石化作用形成非常致密的泥粉晶白云岩,其晶间孔小且连通性差,对储层物性基本没有影响。早期形成的白云质灰岩和泥粉晶白云岩都为后期的埋藏白云石化作用及埋藏溶蚀作用提供了物质基础,形成的孔隙也是后期埋藏白云石化作用及埋藏溶蚀作用重要的流体运移通道。埋藏白云石化作用可提高储层白云石化程度及改善储层的渗透率[19],形成的晶间孔形状较为规则。但值得注意的是,储层中白云石的含量对储层的发育影响很大。当白云石质量分数低于50%时,白云石间的原生孔隙变化很小,随着白云石含量的增高,储层的孔隙度显著增大;当白云石质量分数大于80%时,储层孔隙度显著下降[20-21],即研究区内蒸发台地中的白云岩因为白云石化程度过高,岩石孔隙度低,无法形成储层。

研究区内经过早期溶蚀和埋藏期溶蚀叠合改造而形成储层。发生在浅滩相内的早期溶蚀作用,使海退早期的颗粒灰岩发生溶蚀而形成粒内溶孔及铸模孔,一部分溶孔保留下来作为储层储集空间,另一部分溶孔被方解石胶结物充填,发生早期白云石化作用而形成白云石;埋藏溶蚀作用是研究区嘉二段储层经历的重要成岩过程,为储层提供了丰富的晶间溶孔及各种形态的溶孔,一方面扩大早期形成的各种类型的溶孔(如粒内溶孔、粒间溶孔等)及晶间孔,另一方面白云岩晶体间胶结物溶蚀作用形成晶间溶孔,提高和改善了白云岩储层的孔渗性[22]。但研究区内溶蚀作用并没有形成较大的溶孔与溶洞,储层的连通性仍较差,使得嘉二段储层仍为低孔、低渗孔隙型储层。

5 结论

(1)蜀南地区嘉二段储层基本发育在与白云石化有关的颗粒白云岩及泥粉晶白云岩中,其晶间溶孔及晶间孔可作为主要的储集空间,其次为粒内溶孔、铸模孔及粒间溶孔,储层的孔隙度与渗透率偏低,属于低孔、低渗孔隙型储层。

(2)嘉二段储层主要经历白云石化作用以及溶蚀作用。早期颗粒灰岩发生混合水白云石化,并伴随早期溶蚀作用,形成颗粒白云岩,而泥晶灰岩经历准同生白云石化作用形成泥粉晶白云岩。早期形成的白云岩埋藏到一定深度后发生埋藏白云石化作用,使白云岩结构变粗,形成晶间孔,同时埋藏溶蚀作用溶蚀改造白云岩,形成晶间溶孔,扩大早期形成的溶孔。

(3)嘉陵江组储层发育的主控因素可归纳为3点:①泸州古隆起的存在造成了古地貌差异,导致了蜀南地区沉积条件发生变化,使得白云岩储层主要分布在古隆起的东部,控制了储层的空间分布;②不同的沉积相控制储层的岩石类型,浅滩相沉积颗粒岩为成岩作用提供岩性基础;③成岩作用控制储层孔隙类型及其演化,白云石化作用形成的白云岩是形成储层的主要因素,溶蚀作用的改造为储层提供物质基础。

[1] 童崇光.四川盆地构造演化与油气聚集[M].北京:地质出版社,1992.

[2] 胡明毅,魏国齐,李思田,等.四川盆地嘉陵江组层序-岩相古地理特征和储层预测[J].沉积学报,2010,28(6):1145-1152.

[3] 鲍志东,冯增昭,李永铁.中国南方东部三叠纪古地理演化及其构造控制[J].石油大学学报:自然科学版,1999,23(4):19-21.

[4] 王文之,田景春,张翔,等.川南丹凤—塘河地区嘉陵江组沉积环境分析[J].岩性油气藏,2011,23(6):50-55.

[5] 魏国齐,刘德来,张林,等.四川盆地天然气分布规律与有利勘探领域[J].天然气地球科学,2005,16(4):437-442.

[6] 马永生,蔡勋育,赵培荣,等.四川盆地大中型天然气田分布特征与勘探方向[J].石油学报,2010,31(3):347-354.

[7] 徐国盛,何玉,袁海锋,等.四川盆地嘉陵江组天然气藏的形成与演化研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2011,33(2):171-178.

[8] 朱其,李国蓉,乔占峰,等.四川盆地泸州古隆起嘉陵江组储层特征研究[J].四川地质学报,2008,28(1):30-34.

[9] 陈宗清.论四川盆地下三叠统嘉陵江组三—四段天然气勘探[J].中国石油勘探,2008,3(6):1-11.

[10] 赵澄林,陈丽华,涂强,等.中国天然气储层[M].北京:石油工业出版社,1999.

[11] 魏国齐,杨威,张林,等.川东北飞仙关组鲕滩储层白云石化成因模式[J].天然气地球科学,2005,16(2):162-166.

[12] 高梅生,郑荣才,文华国,等.川东北下三叠统飞仙关组白云岩成因——来自岩石结构的证据[J].成都理工大学学报:自然科学版,2007,34(3):297-304.

[13] 祝海华,钟大康.四川盆地龙岗气田三叠系飞仙关组储集层特征及成因机理[J].古地理学报,2013,15(2):275-282.

[14] 林雄,侯中健,田景春.四川盆地下三叠统嘉陵江组储层成岩作用研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(2):8-12.

[15] 郑荣才,史建南,罗爱君,等.川东北地区白云岩储层地球化学特征对比研究[J].天然气工业,2008,28(11):16-21.

[16] 曾伟,黄先平,杨雨,等.川东北地区飞仙关组储集层中的埋藏溶蚀作用[J].天然气工业,2006,26(11):4-8.

[17] 张廷山,陈晓慧,姜照勇,等.泸州古隆起对贵州赤水地区早、中三叠世沉积环境和相带展布的控制[J].沉积学报,2008,26(4):583-592.

[18] 赵雪凤,朱光有,刘钦甫,等.深部海相碳酸盐岩储层孔隙发育的主控因素研究[J].天然气地球科学,2007,18(4):514-521.

[19] 黄思静,张雪花,刘丽红,等.碳酸盐成岩作用研究现状与前瞻[J].地学前缘,2009,16(5):219-231.

[20] 洪海涛,杨雨,刘鑫,等.四川盆地海相碳酸盐岩储层特征及控制因素[J].石油学报,2012,33(增刊 2):64-73.

[21] 张学丰,刘波,蔡忠贤,等.白云岩化作用与碳酸盐岩储层物性[J].地质科技情报,2010,29(3):79-85.

[22] 马永生.四川盆地普光超大型气田的形成机制[J].石油学报,2007,28(2):9-14.

图版Ⅰ

图版Ⅱ