鄂尔多斯盆地陇东地区延长组长4+5油层组储层特征及主控因素分析

2014-12-06李盼盼朱筱敏朱世发梁晓伟牛小兵郑庆华

李盼盼,朱筱敏,朱世发,梁晓伟,牛小兵,郑庆华

(1.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;2.中海油能源发展股份有限公司 工程技术分公司,天津300452;3.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,西安710018)

0 引言

随着油气勘探开发的不断深入,常规油气藏的发现难度越来越大,非常规油气藏的勘探开发日益重要。鄂尔多斯盆地发现的大中型油气藏多为低渗透油气藏[1],近年来,在该盆地西南部陇东地区新发现的西峰、姬塬等亿吨级油田均具典型的“三低”(低渗、低压、低产)特征。油气资源评价表明,低渗—特低渗油气资源量占我国中西部诸盆地剩余探明资源量的50%以上[2],因此,低渗透油气藏是我国油气增储上产的重要依托,亦是今后储层研究工作的重点领域。

低渗透储层的定义会随着国家政策、资源状况和技术经济条件不同而存在差异[3-4]。前苏联苏尔古伊耶夫等[5]将低渗储层的上限定为50mD(孔隙度小于 12%);美国 Leverson[6]将低渗储层的上限定为10mD(孔隙度小于15%);在中华人民共和国石油天然气行业标准(SY/T 6285—2011)中,将渗透率为10~50mD(孔隙度小于15%)的储层定为低渗透储层,渗透率为1~10mD(孔隙度小于10%)的储层定为特低渗透储层[7]。目前,一般将低渗透储层的上限定为50mD,将渗透率小于或等于1mD的储层定为超低渗透储层。

低渗透油气藏在我国已经成为勘探开发的重点,尤其在鄂尔多斯盆地延长组已得到规模开发。勘探开发实践表明,低渗透油气田中的油气往往都富集在相对高孔渗、裂缝或次生孔隙发育的“甜点”区带。低渗透储层研究的重点是对其形成条件及主控因素的分析,进而在普遍低渗储层的背景下寻找“甜点”。前人已对低渗透储层的形成机理进行过研究[8-9],指出沉积环境、成岩作用和构造活动对低渗透砂岩储层的形成演化至关重要,其中沉积作用作为先天条件决定了低渗透储层砂体的分布范围及初始孔渗条件,成岩作用对低渗透储层进行建设性或破坏性改造,构造活动则促使裂缝发育及孔隙流体的活动。

鄂尔多斯盆地三叠系延长组长4+5油层组的勘探始于20世纪80年代,先后在坪桥、华庆及姬塬等地区取得较好的勘探成果。随着勘探的不断深入,陇东地区已有164口井钻遇延长组长4+5油层组,并获得工业油流井82口。因此,延长组长4+5油层组作为陇东地区增储上产的重要接替层系,确定其储层基本特征及优质储层发育的控制因素,对油气勘探和开发具有十分重要的意义[10-12]。

1 地质概况

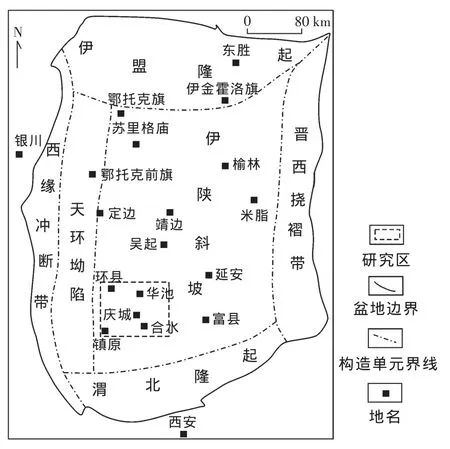

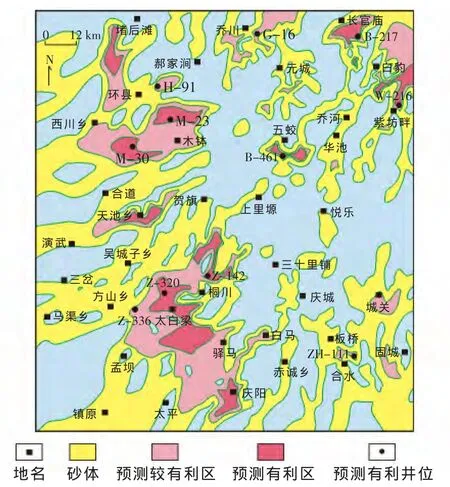

鄂尔多斯盆地是典型的克拉通盆地,由6个一级构造单元组成:东西缘分别是逆冲带、挠褶带,南部和北部为隆起区,中部为宽缓的斜坡,西部为南北展布的向斜带,总体上显示为东翼宽缓、西翼陡窄的不对称矩形盆地[13](图1)。陇东地区位于鄂尔多斯盆地西南部,区域构造上属伊陕斜坡西南部,主要存在西南(镇北地区)、东北(华庆地区)两大物源区,其次为南部(合水地区)次要物源区。延长组自上而下分为长1~长10共10个油层组,此次研究的长4+5油层组主要由三角洲—滨浅湖粉、细砂岩组成,油层厚度80~100m,可进一步划分为长4+51和长4+52等2个小层。

图1 陇东地区构造位置Fig.1 Tectonic location of Longdong area

2 储层特征

2.1 储层岩石学特征

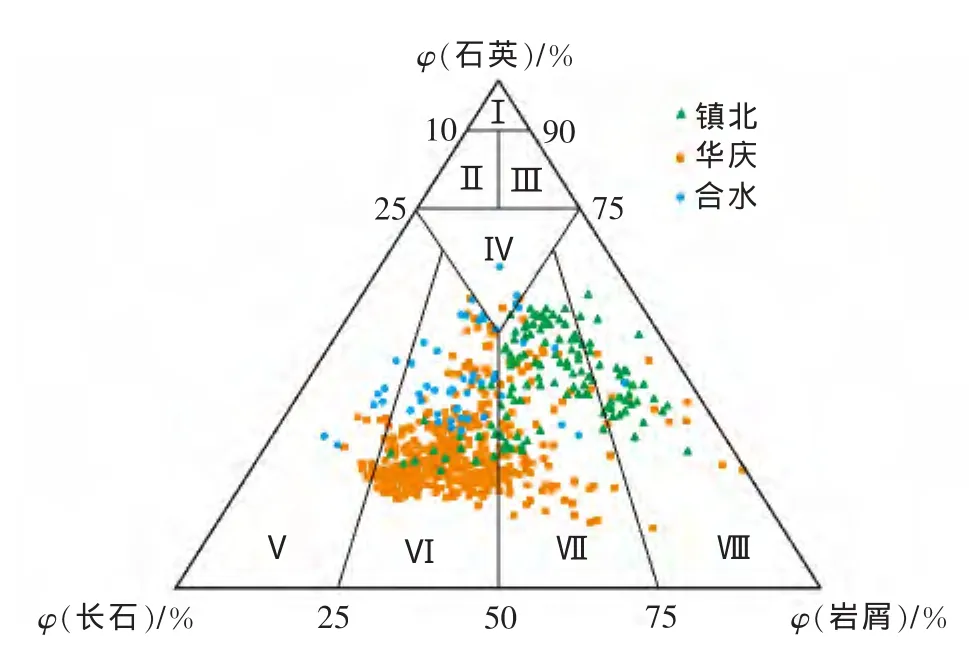

基于60余口井180多块砂岩样品的碎屑成分分析表明,陇东地区延长组长4+5油层组主要由陆源碎屑岩组成,碎屑成分主要为石英、长石和岩屑。受沉积物源影响,镇北地区碎屑岩石英、长石、岩屑平均体积分数分别为44.98%,16.40%和26.07%,岩石类型主要为长石质岩屑砂岩和岩屑砂岩,以岩屑含量高为特征;华庆地区石英、长石、岩屑平均体积分数分别为25.90%,43.67%和17.18%,岩石类型以岩屑质长石砂岩为主,长石含量高;合水地区石英、长石、岩屑平均体积分数分别为38.93%,37.23%和12.40%,岩石类型以长石砂岩和岩屑质长石砂岩为主(图2)。总之,陇东地区延长组长4+5油层组岩屑含量整体较高,其中以镇北地区含量最高,发育岩屑砂岩,表明了其相对近源的特征。

图2 陇东地区延长组长4+5油层组岩石类型F i g.2 S a n d s t o n e t y p e s o f C h a n g 4+5 o i l r e s e r v o i r s e t i n L o n g d o n g a r e a

陇东地区延长组长4+5油层组砂岩粒度较细,以细砂岩为主,其次为粉砂岩、中砂岩,其中镇北地区粒度相对较粗。颗粒分选主要以好和中等为主,磨圆度以次棱角状为主,平面上靠近物源方向分选和磨圆均变差。储层填隙物主要为胶结物,杂基含量较低,体积分数为0.09%。

2.2 储层物性特征

研究区585块样品物性数据分析表明(表1),陇东地区延长组长4+5油层组孔隙度为0.40%~19.80%,平均为11.02%,共有79%的样品孔隙度为10%~12%;渗透率为0.005~4.980mD,平均为0.37mD,渗透率为0.1~1.0mD的样品达88%,是典型的低孔、低渗—特低渗储层。陇东地区延长组长4+52小层的孔隙度、渗透率分别为10.28%和0.26 mD,长 4+51小层的孔隙度、渗透率分别为12.24%和0.55mD,长4+51小层储层的孔渗值整体要高于长4+52小层(表1)。

表1 陇东地区延长组长4+5油层组物性数据Table 1 Porosity and permeability of Chang 4+5 oil reservoir set in Longdong area

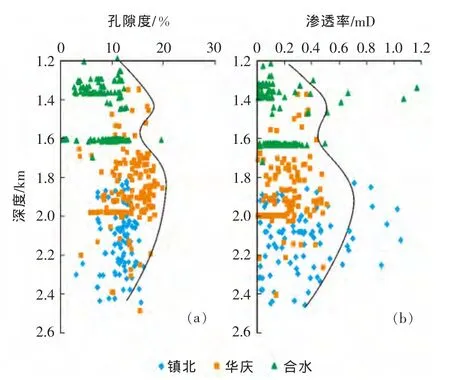

研究区长4+5油层组孔隙度以华庆地区相对较高,合水地区最低;渗透率镇北地区最高,合水地区最低(表1)。华庆地区较镇北地区孔隙度高,渗透率低,孔喉连通性差,储层整体孔渗性仍以镇北地区最好。镇北、华庆及合水地区发育的有利溶蚀带埋深分别为2 000m,1 900m和1 450m左右(图3),优质储层多出现在三角洲前缘水下分流河道和河口坝砂体中,其中以镇北地区辫状河三角洲前缘主砂体中心部位物性最好。

图3 陇东地区延长组长4+5油层组孔隙度(a)、渗透率(b)与深度交会图Fig.3 Relations of depth w ith porosity (a)and permeability (b)of Chang 4+5 oil reservoir set in Longdong area

2.3 储层孔隙类型和孔隙结构

2.3.1 储层孔隙类型

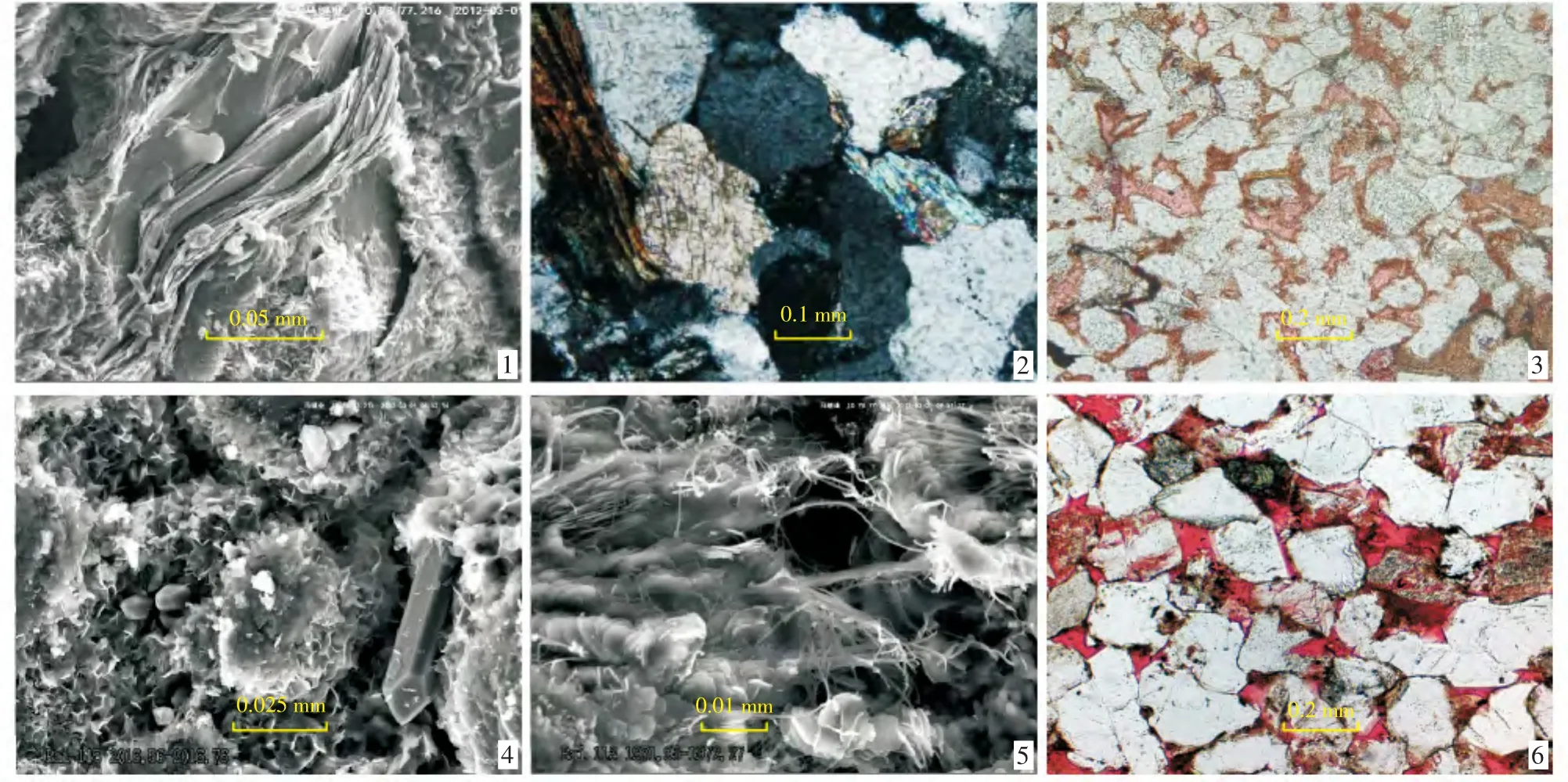

对陇东地区延长组长4+5油层组60余口井的180多个薄片资料鉴定分析发现,砂岩孔隙类型以粒间孔、粒内溶孔为主,其中华庆地区、合水地区以发育绿泥石包膜的剩余粒间孔为主(图版Ⅰ-1),面孔率分别为2.7%和1.8%;镇北地区则以溶蚀扩大粒间孔为主(图版Ⅰ-2),此类孔隙类型的储层储集空间大,孔喉连通性好,面孔率为2.1%。粒内溶孔主要为长石溶孔,以镇北地区最为发育(图版Ⅰ-3),面孔率为1.2%,华庆、合水地区面孔率分别为0.8%和0.4%。长石溶孔主要分布在辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体中,镜下可见有黏土包壳的长石铸模孔(图版Ⅰ-4)。

2.3.2 储层孔隙结构

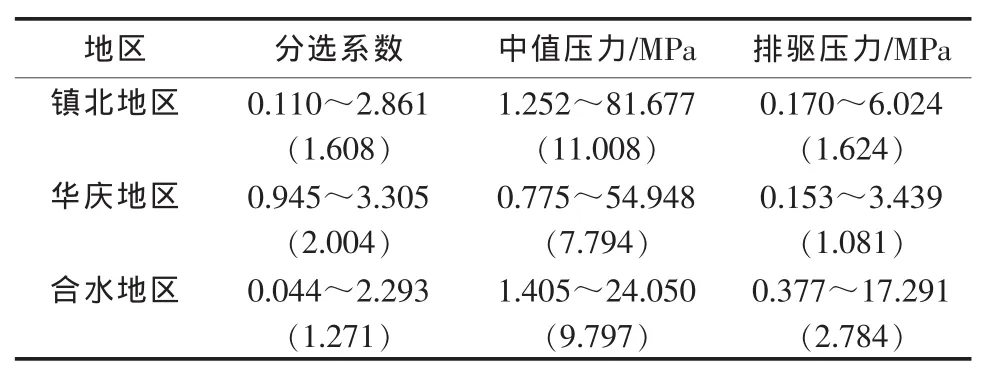

图像孔隙分析及压汞数据表明,陇东地区延长组长4+5油层组平均孔隙直径为52.76μm,平均喉道半径为0.23μm,孔隙结构以细—小孔微细喉道为主,孔喉相对偏细,分选与连通性较差。高压压汞实验数据表明,随着喉道分选系数增大,喉道半径变粗,渗透率增高,其中镇北地区相对于华庆地区具有排驱压力低、中值压力低、孔喉分选好的特征(表2、图4),表明镇北地区长4+5油层组孔隙结构整体好于华庆地区。

表2 陇东地区延长组长4+5油层组储层高压压汞参数Table2 Parametersof high pressuremercury penetration of Chang 4+5 oil reservoir set in Longdong area

图4 陇东地区延长组长4+5油层组压汞曲线Fig.4 M ercury penetration curvesof Chang 4+5 oil reservoir set in Longdong area

3 储层主控因素分析

陇东地区延长组长4+5油层组属典型的致密储层,但不同地区孔隙结构及储层物性非均质性存在差异。通过对陇东地区延长组长4+5油层组砂岩储层进行岩心描述及储层微观结构研究,认为该区相对优质储层的发育和分布受沉积条件和成岩作用控制。

3.1 沉积条件

沉积作用从根本上控制了储层的先天质量,不仅控制了砂体形态、规模及时空分布,而且决定着岩石碎屑颗粒成分、填隙物的含量及岩石组构等特征,进而控制了储层岩石的原始孔渗性[14-19]。

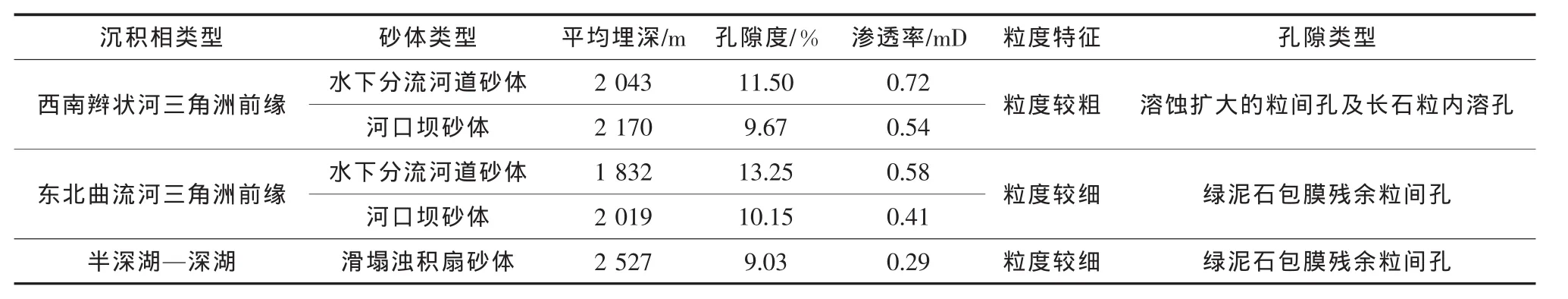

3.1.1 沉积相带对储层的影响

陇东地区延长组长4+5油层组主要发育西南辫状河三角洲和东北曲流河三角洲沉积,主要砂体类型为水下分流河道、河口坝及浊积扇砂体,其中三角洲前缘水下分支河道砂体的物性最好,其次为河口坝砂体(表3)。西南辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体(平均埋深2 043m)的储层渗透性整体高于东北曲流河三角洲前缘水下分流河道砂体(平均埋深1 832m),而孔隙度低于华庆地区,这与华庆地区储层中大量存在绿泥石包膜,使原生粒间孔得以保存有关。

表3 陇东地区延长组长4+5油层组不同沉积相物性特征Physical properties of different sedimentary facies of Chang 4+5 oil reservoir set in Longdong area

3.1.2 岩石结构对储层原始孔渗性的影响

碎屑岩沉积物的成分和结构成熟度决定了原生孔隙的多少以及岩石遭受后期溶蚀作用的能力。在陇东地区延长组长4+5油层组中,镇北地区储层粒度最粗且整体孔渗性最好,原因主要是粒度较粗的砂岩具有较强的抗压实能力,从而保留了相对较多的原生孔隙,后期酸性水易于进入储层并发生较强的溶蚀作用,因而在镇北地区长石溶蚀孔较发育(图版Ⅰ-3~Ⅰ-4)。

3.2 成岩作用

陇东地区延长组长4+5油层组成岩作用对储层物性的影响主要表现为:压实作用和胶结作用使储层物性变差,不同时期的胶结作用对储层物性具有不同影响;溶蚀作用对储层物性的改善较小。

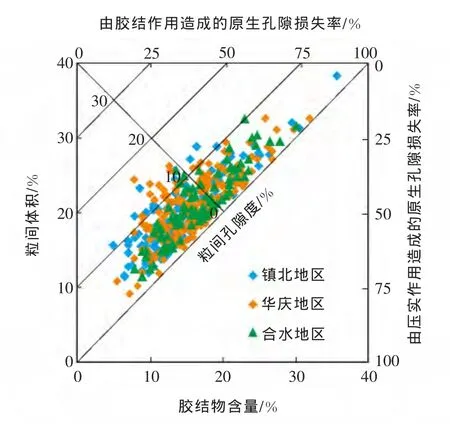

3.2.1 压实作用对储层的影响

陇东地区延长组长4+5油层组沉积之后经历了较长时期的埋藏过程,而且岩石中抗压实能力较弱的云母、岩屑等塑性碎屑颗粒含量较高(体积分数为3.59%),因此导致岩石遭受了较强的压实作用,镜下常见塑性颗粒弯曲变形、定向排列及线接触—凹凸接触等明显的压实成岩现象(图版Ⅱ-1~Ⅱ-2)。延长组长4+5油层组压实作用强度与埋深关系明显,导致岩石的孔隙度和渗透率随着埋深的增加而变差,使储层处于低孔、低渗状态(参见图3)。由压实作用造成的原生孔隙损失率为40%~70%,是形成致密储层的主要原因(图5)。

3.2.2 胶结作用对储层的影响

图5 陇东地区延长组长4+5油层组压实作用和胶结作用对储层原生孔隙的影响Fig.5 Influence of compaction and cementation on primary pores of Chang 4+5 oil reservoir set in Longdong area

陇东地区延长组长4+5油层组胶结物含量较高,平均体积分数为13%,胶结物类型以黏土矿物、碳酸盐矿物和硅质为主(图版Ⅱ-3~Ⅱ-6),其中黏土矿物以绿泥石、伊利石和高岭石为主。华庆地区绿泥石胶结物含量最高,早期以包膜形式存在,增强了颗粒的抗压能力,对孔隙保存有利,但晚期大量的绿泥石充填胶结,缩小或堵塞喉道,使储层渗透率大大降低(图版Ⅱ-3~Ⅱ-4)。碳酸盐胶结物对储层物性的影响显著,表现为孔隙度、渗透率随着碳酸盐含量增加而降低。尽管碳酸盐胶结物易于被溶蚀,但由于区内碳酸盐胶结物形成较晚,少见烃类酸性水溶蚀。总之,不同时期胶结物对储层物性的影响有差异,不同类型的胶结作用对储层的破坏程度也不同。由图5可知,由胶结作用造成的原生孔隙损失率为30%~50%,是储层质量降低的又一重要原因。3.2.3 溶蚀作用对储层的影响

陇东地区延长组长4+5油层组砂岩储层中溶蚀现象较为普遍,但强度较弱,对储层的改善作用较小。通过薄片观察发现,研究区储层溶蚀作用主要表现为粒间溶蚀及长石颗粒和部分岩屑的粒内溶蚀,被溶蚀物质以长石颗粒为主。溶蚀作用在镇北地区最为发育(图版Ⅰ-2~Ⅰ-4),在一定程度上改善了储层的渗流条件。

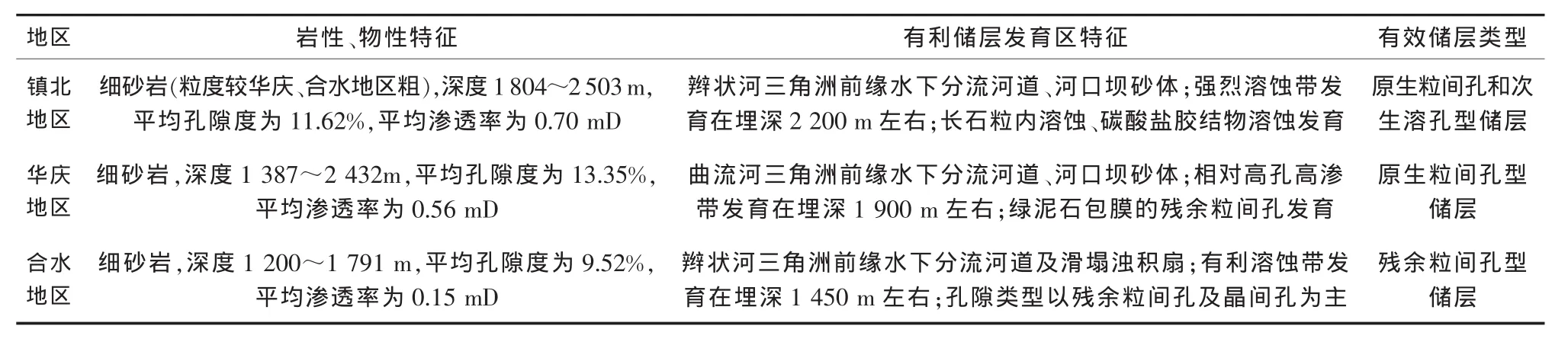

4 有利储层发育区预测

基于陇东地区延长组长4+5油层组沉积物源、沉积相、砂体平面展布特征及砂体孔渗平面分布规律分析,并结合相对优质储层的控制因素分析(表4),对研究区镇北、华庆及合水地区的储层“甜点”进行了预测(图6):①镇北地区辫状河三角洲前缘的水下分流河道砂体及河口坝砂体为有利勘探区带,主要分布在 Z-320,Z-336,Z-142,M-23,M-30和H-91等井区;②华庆地区有利勘探区带为曲流河三角洲前缘水下分流河道砂体及河口坝砂体,主要分布在 W-216,B-217,B-461和 G-16等井区;③合水地区辫状河三角洲前缘水下分流河道砂体以及滑塌浊积扇砂体为有利勘探区带,主要分布在ZH-111井区。

表4 陇东地区延长组长4+5油层组不同区块储层特征对比Table4 Comparison of characteristics of Chang 4+5 oil reservoir set in different blocks of Longdong area

图6 陇东地区延长组长4+5油层组储层有利区预测Fig.6 Favora blearea prediction of Chang 4+5 oil reservoir set in Longdong area

5 结论

(1)陇东地区延长组长4+5油层组砂岩储层具有粒度细、岩屑含量较高、成分成熟度低、结构成熟度中等、分选中—好、磨圆次棱角状及胶结物含量高的岩石学特征。西南部的镇北地区岩石类型主要为长石质岩屑砂岩和岩屑砂岩,东北部的华庆地区以岩屑质长石砂岩为主,合水地区多为长石砂岩和岩屑质长石砂岩。

(2)陇东地区延长组长4+5油层组属于典型的低孔、低渗—特低渗储层,纵向上,长4+51小层的孔隙度、渗透率要高于长4+52小层;平面上,储层整体孔渗性以西南部的镇北地区最好。相对优质储层多出现在三角洲前缘水下分流河道和河口坝砂体中,其中以主砂体中心部位物性最好。

(3)陇东地区延长组长4+5油层组砂岩孔隙类型以粒间孔、粒内溶孔为主,其中粒内溶孔以长石溶孔为主。镇北地区溶蚀扩大粒间孔、长石溶孔较为发育,华庆、合水地区则发育绿泥石包膜的剩余粒间孔。孔隙结构以细—小孔微细喉型为主,孔喉相对偏细,分选与连通性较差。

(4)陇东地区延长组长4+5油层组物性主要受控于沉积及成岩作用,其中强烈的压实作用、胶结作用对储层原生孔隙有较强的破坏作用,是形成致密储层的关键因素。溶蚀作用对储层改善程度较小。

(5)陇东地区延长组长4+5油层组有利勘探区主要分布在三角洲前缘水下分流河道砂体及河口坝砂体中,共预测有利勘探区11个,其中镇北地区6个、华庆地区4个、合水地区1个。

[1] 邹才能,陶士振,谷志东.中国低丰度大型岩性油气田形成条件和分布规律[J].地质学报,2006,80(11):1739-1751.

[2] 李景明,李剑,谢增业,等.中国天然气资源研究[J].石油勘探与开发,2005,32(2):15-18.

[3] 李道品.低渗透油田的开发方式[J].低渗透油气田,1997,2 (1):38-44.

[4] 罗蛰潭,王允诚.油气储集层的孔隙结构[M].北京:科学出版社,1986:21-23.

[5] 苏尔古伊耶夫МЛ,热托夫 ЮВ,科瓦列夫 АГ,等.低渗透油田开发的问题和原则[C]∥杨俊杰.低渗透油气藏勘探开发技术.北京:石油工业出版社,1993:136-137.

[6] Leverson A I.石油地质学(上册)[M].华东石油学院勘探系,译.北京:地质出版社,1975:109-113.

[7] 石油地质勘探专业标准化委员会.SY/T6285—2011油气储层评价方法[S].北京:石油工业出版社,2011.

[8] 蒋凌志,顾家裕,郭彬程.中国含油气盆地碎屑岩低渗透储层的特征及形成机理[J].沉积学报,2004,22(1):13-18.

[9] 曾大乾,李淑贞.中国低渗透砂岩储层类型及地质特征[J].石油学报,1994,15(1):38-46.

[10] 王琪,禚喜准,陈国俊,等.鄂尔多斯盆地盐池—姬源地区三叠系长4+5砂岩成岩演化特征与优质储层分布[J].沉积学报,2005,23(3):397-405.

[11] 严鹏程,刘林玉,王震亮,等.鄂尔多斯盆地白豹油田长4+5段成岩作用研究[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2008,30(2):195-198.

[12] 淡卫东,程启贵,牛小兵,等.鄂尔多斯盆地重点含油区块长4+5-长8油层组低渗透储层综合评价[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2011,33(8):48-53.

[13] 李凤杰,王多云,徐旭辉.鄂尔多斯盆地陇东地区三叠系延长组储层特征及影响因素分析[J].石油实验地质,2005,27(4):365-370.

[14] 朱筱敏,潘荣,李盼盼,等.惠民凹陷沙河街组基山三角洲中孔低渗储层成岩作用和有利储层成因[J].岩性油气藏,2013,25(5):1-7.

[15] 程俊,李红,雷川.鄂尔多斯盆地姬塬地区长6储层成岩作用研究[J].岩性油气藏,2013,25(1):69-74.

[16] 李长政,孙卫,任大忠,等.华庆地区长81储层微观孔隙结构特征研究[J].岩性油气藏,2012,24(4):19-23.

[17] 郑荣才,耿威,周刚,等.鄂尔多斯盆地白豹地区长6砂岩成岩作用与成岩相研究[J].岩性油气藏,2007,19(2):1-8.

[18] Aminul I M. Diagenesis and reservoir quality of Bhuban sandstones (Neogene),Titas Gas Field,Bengal Basin,Bangladesh[J]. Journal of Asian Earth Science,2009,35(1):89-100.

[19] Billault V,Beaufort D,Baronnet A,et al. A nanopetrographic andtextural study of grain-coating chlorities in sandstone reservoirs[J]. Clay Minerals,2003,38(3):315-328.

图版Ⅰ

图版Ⅱ