明代宝应地区水利事业研究

2014-12-03朱绍祖

展 龙 , 朱绍祖

(河南大学 中国古代史研究中心,河南 开封475001)

近年来,水利史日渐成为学界关注的热点,相关论著已对山西、关中、两湖流域、太湖流域、闽台等地区的水利史进行了开拓性研究。[1]然而,对于长江与淮河之间的水利问题,迄今论者尚少,仅有徐从法《京杭运河志(苏北段)》[2]、张崇旺《明清时期自然灾害与江淮地区社会经济的互动研究》[3]、卢勇《明清时期淮河水患与生态社会关系研究》[4]诸文对明清江淮水利略有论及。基于此,本文拟采取水利社会史的研究视角,以位于扬州和淮安之间的宝应水利为例,通过具体考察宝应地区的水患及其危害、水利事业的运作及其对地方社会的影响等重要问题,以期对全面、客观认识江淮水利提供诸多史实根据,并为明代水利事业研究提供若干学术启示。

一、明代宝应地区的水患及其危害

宝应地处扬州高邮之北,东抵盐城县,西抵盱眙县,北抵山阳县,位于淮安与扬州之间,是漕运的必经之地,且湖泊众多,据《万历宝应县志》载,境内的湖泊有汜光湖、白马湖、广洋湖等八座大湖[5]卷1《域志》39-41,素有“泽国”之称[6]卷85《河渠志》2079。不仅如此,宝应地区水源补给形式多样,有雨水,有山水,还有淮泗之水。[5]卷5《灾祥志》199众多的水源补给时常使宝应的水环境变得复杂难料,雨季来临,诸水泻入宝应湖,对于运河造成巨大威胁。

在江淮地区,漕河运输的突出特点在于借助天然湖泊保持畅通,湖泊对漕运起着制约作用。宝应地区从清口引淮河水注入清江浦,途经白马湖、黄浦八浅、宝应湖,最终到达宝应县槐角楼南,诸湖相接,西达泗州盱眙县,是运道所经之地。[7]卷196《工部》350而且,宝应水利深受黄淮河道变迁的影响。唐代以前,黄河皆自北入海,然自金代明昌中,黄、淮合流入海,大量的泥沙淤积致使淮河下游河床抬升,阻碍了淮河中游的流水畅通。淮安清口作为黄、淮、泗三河交汇之处,首当其冲。万历五年(1577年)南河工部郎中施天麟曾论及清口淤塞的原因以及淮泗入湖对淮扬运河的危害,其谓:

淮泗之水原从清口会黄河入海,今不下清口,而下山阳,从黄浦口入海。浦口不能尽洩,浸淫渐及于高宝邵伯诸湖,而湖堤尽没。则以淮泗本不入湖,而今入湖故也。淮泗之入湖者,又缘清口尚未淤塞,而今淤塞故也。清口之淤塞者,又缘黄河淤淀日高,淮水不得不让河而南徙也。盖淮水并力敌黄,胜负或亦相半,自高家堰废坏,而清口之内傍通济闸,又开朱家等口,引淮水内灌。于是淮泗之力分,而黄河得以全力制其敝,此清口所以独淤于今岁也。[8]卷67“万历五年九月丁卯”条1463

明朝发迹于江淮地区,自迁都北京后,便对江南财富更加仰赖,“国家岁漕东南栗四百万石于京师,率自瓜仪闸进历高宝而北,出清口,高邮则有甓社湖,宝应则有汜光湖,皆险要能害漕”[5]卷19《艺文上》4422。为了躲避诸湖之险,从弘治到万历的130余年间,明廷在宝应地区先后主持开凿了康济河、弘济河(即越河)、界首河、邵伯月河,最终实现了河湖分离,从而最大限度地减少了漕河运输受湖泊风险的影响。

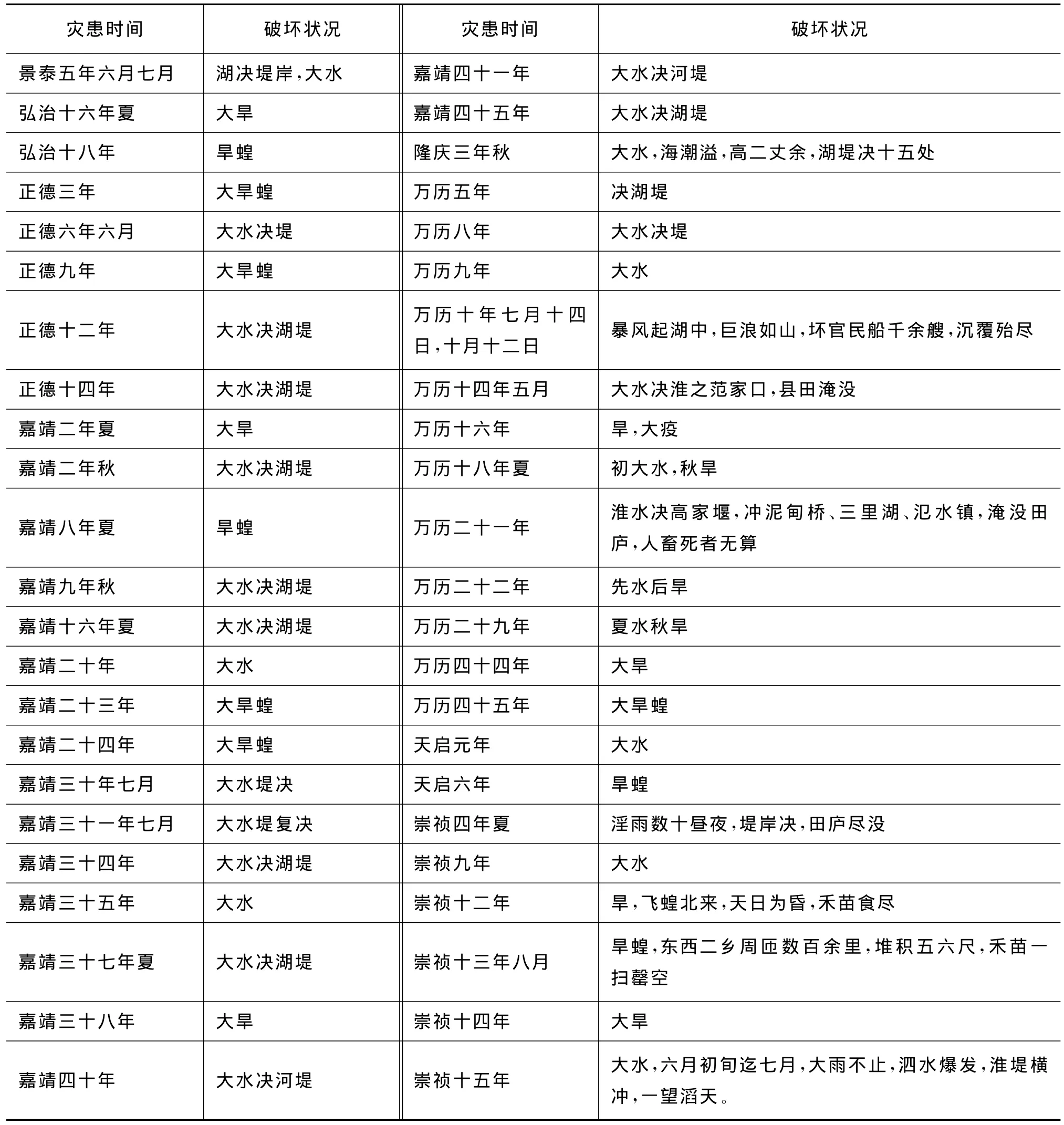

由于清口不断淤塞,淮河与泗水难以抵挡来自北面黄河的水势,被迫南徙注入高邮宝应邵伯诸湖,从而造成明代宝应水害频繁。据《道光重修宝应县志》所载:从景泰五年(1454年)到崇祯十五年(1642年)的188年间,宝应地区所见水灾有29次,而造成湖堤决口的多达16次,具体如表所示:

表1 明代宝应灾害统计表Tab.1 Statistic Table of Damages in Baoying Ming Dynasty

由表可知,在嘉靖、万历年间,宝应地区水旱灾害尤为频繁,水灾21次,旱灾11次,平均每三年就会发生一次水旱灾害。诚如邑人朱克生所言:“洪武初,宝应水患尚少,而柏老人建策若此自辛。嘉靖辛亥后岁多水沴,隆万之间淮水泛滥,漫高堰溃运堤,害渐炽矣。”[9]《孝义·柏老人传》34-35训导吴敏道在《六事兴革碑亭》中亦称:“宝应在成、弘、正德间土沃岁穰,最为江准间望县,里乐为长,民无适赋,户口繁盛至八万。嘉靖辛亥,淮水决刘拎台而下,实应大侵,自是以来,岁多水患,饥馑频仍,日侵月剥,至隆万际极矣”。[5]卷2《营缮·寺观》,《六事兴革碑亭》74

频繁的水患对宝应地区的社会发展产生了重要影响。明中叶以前,由于水患较少,社会发展趋于昌盛,户口达到八万,但隆万以后,受频繁水患的影响,社会经济遭致破坏,“里长以包赔覆家,百姓以徭役废业,差日烦重而民愈困,田口荒芜而民愈贫,贫困相因而民愈不支,争讼者盈庭,流移者载道,饥寒者半填沟壑,里递疲敌,城野萧条,所存户口不满二万矣”[5]卷2《营缮·寺观》,《六事兴革碑亭》74。迫于此,明廷征发劳役,大兴水利。如洪武时,由于宝应湖堤崩,洪水淤漫,明太祖听从宝应老人柏丛贵的建议,“发淮扬丁夫五万,令有司督甃高宝湖堤六十余里,以悍风浪”,并沿湖修筑了一条南北长达四十里的渠道,但因自宝应槐楼到界首,沿湖堤屡修屡圮,百姓苦于劳役。[10]卷5《河渠考》82嘉靖以降,宝应水患骤增,需大规模征发劳役,修筑湖堤。万历间,礼部仪制司主事陈应芳屡次上疏,称宝应地区百姓有三苦:籍名之苦、雇夫之苦和赴役之苦。对于水利事业的兴修,“抚按下之司道,司道下之州县,州县下之里甲,里甲不足,于是以家赀之上下为出夫之等第”,官府根据登记在册的名字,大量征发劳役,以致叫号怨谤之声盈于道路;“一夫远者月有一两二钱之值,近者月有九钱之值,有称是而计月以安家之值。以一家为率,办夫五名则月几十金之费矣”,百姓往往倾赀以偿其费,甚而被迫卖儿鬻女,数月之间闾阎一空;“官徒有募夫之名,而害归于籍名者之家,利入于管工者之手”,百姓赴役之苦甚巨。[8]卷155“万历十二年十一月丙戌”条2862-2863由于水害对宝应造成了巨大破坏,如何变水害为水利,减轻百姓负担,最终保障淮扬运河的畅通成为明代河官亟需解决之要务。

二、明代宝应地区水利事业及其运作

(一)宝应水利及越河开凿

针对宝应地区频繁的水患,有明一代重视宝应水利。洪武九年(1376年),征发淮扬丁夫五万余人,督修高宝湖堤六十里以捍风涛。永乐七年(1409年),平江伯陈瑄在宝应氾光湖筑东堤,当地人称为老堤。景泰五年(1454年),由于大雨,高宝湖堤决,左副都御史王竑督有司修治。成化十四年(1478年)太监汪直疏请筑堤于老堤之东,积水行舟以避风浪。弘治七年(1494年),湖堤坏,加石补修,新修石堤七百余丈,十二年(1499年),右都御史总督漕运张敷华筑宝应堤。[11]卷3《水利》177

弘治年间,刑部侍郎白昂负责开凿高邮越河,高邮越河北起杭家嘴,至张家沟而止,“长竟湖,广十丈,深一丈有奇。而两岸皆拥土为堤,椿木砖石之固如湖岸。首尾有闸与湖通,岸之东又为闸四,为涵洞一,每湖水盛时,使从减杀焉”[12]卷10《高邮州新开康济河记》237。高邮越河开通后,舟经高邮,人获康济。白昂因采众议,改名为“康济河”。高邮康济河的开通,为宝应越河的修筑创造了有利条件,后来开河者大多援引高邮康济河的先例,请求开通宝应越河。

明中期在江淮地区开凿河漕,这些河漕的开通加快了宝应越河的修筑,“先年高邮越河开成,得蒙钦定河名康济。近年淮安新河开成,亦蒙钦定河名永济,今宝应越河视之二河尤为紧要,自此而南,由高仪以达于江。自此而北,由淮浦以出于河,实为运道咽喉第一之关,利害悬殊,事体更重”[13]卷124《弘济河奏疏》1239,因此开通宝应越河被提上了议事日程。

正德十六年(1521年),都水郎中杨最首先提出在宝应地区修筑宝应越河,认为:宝应氾光湖西南高,东北低,东北的堤岸离湖面仅三尺,一旦风起雨涝,就会决堤,严重威胁到粮运及周边州县。所以他请求按照白昂修筑高邮康济河例,专敕大臣一员,加修内河,将旧堤增石积土,作为外堤,如此可以一劳永逸。[14]卷3“正德十六年六月丙戌”条120-121但明廷并未采纳他的意见,只是增修旧堤,以障风波。嘉靖五年(1526年)六月,工部管河郎中陈毓贤又言:“扬州宝应县范光湖为粮运必由之路,湖面甚广,水势弥漫,仅以三尺之堤障之,一旦积雨水发则横奔冲决,不惟阻粮运而河堤以东田土俱成巨浸,此江北第一患也。”[14]卷65“嘉靖五年六月丁卯”条1497他认为洩水和障水同等重要,应当在湖堤以东修筑月河,以分水势,若工费浩繁,才力不济,也可自淮安而下,自宝应至高邮建平水闸数处,以洩其流。陈毓贤所言依然未被采纳。此后又有御史戴金、员外郎范韶、御史闻人诠、漕臣周金、千户李显等提出修筑宝应越河,议行皆未果。[14]卷65“嘉靖五年六月丁卯”条1498

至隆、万间,仍有大批有识之士疏请修筑宝应越河。隆庆二年(1568年),巡按浙江御史蒙诏称:宝应湖风涛叵测,屡有沉覆之患,应当别凿一河。工科都给事中孙枝不以为然,认为:“江淮诣部萧然烦费,不任兴作,即欲如诏议开宝应越河,以避险阻,亦当俟国用稍裕,徐为之图。”[15]卷25“隆庆二年十月癸巳”条690-691明代淮北运道依赖于诸河,淮南运道依赖于诸湖,在康济河开通以前,高邮湖最险,康济河开成以后,宝应湖成了扬州运道第一险,“势若建瓴,直注泛光,澎湃汹涌,浮空无际……更值西风暴起,则惊涛卷雪,怒浪如山。”[5]卷10《新开弘济河诸公生祠记》422万历元年(1573年),万恭复上创设宝应越河疏[16]卷351《创设宝应月河疏》3783-3784,但宝应诸湖之险依然未决,以致万历十年(1582年)十月十二日,宝应槐角楼处突起风暴,千舟半渡,一风而尽,浮尸无算,惨不忍言,被称为“壬午之变”。万历十二年(1584年)该处又突起狂风,舟船飘没,漕粮损失七八千石,淹死人丁甚多,远近之民谈湖色变。面对如此重大的事故,明廷不得不重新考虑修筑宝应越河。郎中许应逵建议于老堤外开越河,以便往来;在朝廷派人行勘期间,给事中陈大科、都御史李世达、御史马允登等俱题请开筑,最终获得朝廷批准。从正德末年主事杨最疏请修筑宝应越河,到万历十三年(1585年)批准开河,越河之议历时六十余载。

(二)国家与地方的治理

洪武时期,尚未设立管理运河的专门官员和机构。自迁都北京及罢海运之后,运河的作用日益凸显。永乐间,特命平江伯陈瑄任漕运总兵官,掌漕运、河道之事。成化七年(1471年)又任命王恕总理河道。此后,运河管理更趋规范,南河郎中驻高邮,管理淮扬段运河;重要河段、工程另设都水分司;主管官员为主事,隶属于都水司郎中。

在越河修筑的议论中,除中央官员外,地方官员及乡绅发挥了重要作用。正、嘉年间,管河郎中杨最上疏后,御史闻人诠、员外郎范韶,按察司仲本等疏请修筑越河,这些人或曾任宝应知县,或致仕家居,对于宝应水利皆有切身体会。闻人诠于嘉靖十年(1531年)上疏称:“臣昔令宝应,切见本县南临巨河,延袤三百余里,中经一线之堤,风浪险恶,防岸屡崩,军民粮运等船辄见覆溺”,所以他留心漕运,“求所以拯救之方,备览先臣经略之术”[17]卷1《附载水利诸疏》27,对宝应水利进行实地勘察,请求按照白昂开康济河的先例,开筑宝应越河。致仕陕西按察使仲本也上疏称弘治年间,“天下之事,闻知者不若见知者之真,见之者不若任之者之功,臣扬州府宝应县人,今致仕家居,目见本县湖水险恶,每岁冲决之患”[17]卷1《附载水利诸疏》29-30。地方官员及乡绅更加了解本地情况,拥有浓郁的地缘情结,因此在地方水利兴修中影响越来越大。

宝应越河的开筑是国家和地方共同努力的结果,就明廷而言,政府调派了大批人力、物力和财力,越河堤坝的修建得到了官方的许可和民间的资助,体现了政府与地方精英的互动。在经费方面,地方自筹的越来越重要,国家直接拨款越来越少。据吴敏道《新开弘济河诸公生祠记》载:修筑宝应越河经费中,朝廷直接调拨的有币金十万两,另外由地方巡按以赃罚五万两,巡盐赎罪盐钱十万两作为越河修筑的经费,地方提供经费占据总经费的一半多。

两淮素称“渔盐之利”,素为产盐重地,盐业专卖是地方政府收入的重要来源,明廷曾在扬州设立两淮都转运盐使司,下辖泰州、淮安、通州三个分司,仪真、淮安两批验所。盐业的发展需要以运河为依托,而两淮盐业专卖利润,也成为水利资金的重要来源,对于运河的兴修和维护意义非凡。弘治间,白昂修筑堤岸开通康济河的运行和维护费用大多就来自于盐业之利。监察御史邓璋奏请于康济河西岸预为甃筑,把北闸北迁五里,“以淮阳、庐、凤等府赎罪米价并两淮运司余盐价银万八千两,为买石之费。工匠日食则移文仪真、淮安批验盐引所,并淮扬钞关,劝借商船米给之。”[18]卷112“弘治九年四月庚子”条2045万历十二年(1584年)倡议修筑宝应越河时,礼部仪制司主事陈应芳筹划三策,认为早年瓜仪的巨商大贾往往有建寺修桥的,在遭逢倭患时,扬州外城也由盐商倡议修筑,故他请求按照此例,鼓励地方盐商投资水利,“或授以冠带,或给以旌匾,必有应之者。而往来商船除钞关外,量于湖口,抽其税课以佐急”[8]卷155“万历十二年十一月丙戌”条2864。随着明代中后期商品经济的发展,雇佣劳工大量出现,“官籍民力 以 成 功,民 赖 官 钱 以 度 日”[17]卷1《附载水利诸疏》25,“夫役用银募招,未尝派获里甲,木石差官采买,亦不干及有司”[19]卷14《宝应越河成请河名疏》1412。雇募制占据越来越重要的地位,无报酬的劳役逐渐被舍弃,地方百姓的负担逐渐减轻。从开筑宝应越河的始末可见,在明代国家权力与地方社会之间的关系整合中,地方在致力于处理自身事务之时,积极参与水利工程等地方公共事务,对社会秩序的维护起了重要作用。但在关系国家命脉的水利事业中,依然体现着国家强有力的控制,国家动力支配的作用不可忽视。

(三)漕运水源与农业灌溉之争

在明代宝应水利事业中,分水问题显得极为突出。大而言之,此涉及到国家与地方的利益分配;小而言之,则表现为漕运水源与农业灌溉的分水之争。

“治河保运”的思想贯彻明代漕运始终,这一思想对运河沿岸地方社会的水利事业影响深远。万历四年(1576年)二月,淮扬地区发生水患,因该地区河网密布,港汊纵横,入海只有云梯关一个通道,下游淤塞,上游洪涝奔冲,淮安、盐城、高邮、宝应等处被淹。总督漕运吴桂芳上疏称:“国家转运,惟知急漕而不暇急民”[8]卷47“万历四年二月癸未”条1071,道出了国家在治理水患时只顾漕运而无暇急民的事实。宝应候选训导吴敏道曾认识到地方政府在闸坝管理上的缺失,“往年黄河废淤,粮运阻绝,河道诸公惜水如金,移檄宝应悉如固闭,必待湖溢方开,骤难宣泄,堤岸屡崩,因噎废食,其弊固如是乎?”[20]卷3《河渠》389由于运河水量有限,每逢旱季,就会封闭河道闸口,抬升河道水位,以便船只通行,此举不利于地方农田灌溉,所以常有人掘开河堤、湖堤,从而引发了漕运水源与农业灌溉的分水之争。于是,如何合理有效的配置水资源,成为是地方社会和官府关注的问题。

明廷对私自盗决河防、圩田、陂塘的处罚十分严厉,“凡盗决河防者杖一百,盗决圩岸陂田者杖八十,若毁坏人家漂失财物,淹没田禾,计物价重者,坐赃论,因而杀伤人者,各减斗杀伤罪一等”[21]卷1《律令》490。纵然如此,盗决现象依然如故。正德年间,据都御史丛兰、总兵官顾仕隆奏称:从淮安清河口到扬州瓜仪段运河,全长四百余里,全部仰赖于高邮宝应湖的蓄水。高邮州地区因遭遇大旱,田禾枯死,百姓“聚积五百余人,各执锹、锄、短棍,齐声呐喊,将塘岸挖开五丈七尺,泄水救田”,最终将得水之家及盗决之人提拿追问。因盗决问题严重,必须采取有效的治理措施,“先年管河官员有见于此,会将前项涵洞改建滚水坝数座,水大从上漫流,上仍加板三层,以备旱干公私之用,水小勺水无泄。一蓄一泄不独于官河有便,而于民亦有大便。”[12]卷8《漕例略》114-115为了解决漕运与灌溉水源的矛盾,筑闸创建滚水坝无疑成为水利建设的一项重要举措。万历十三年(1585年)宝应越河工成,创建滚水坝三座,以时疏泄,即对越河水位进行调节,有助于灌溉周围地区农田,又在南北建有二座石闸,以便于舟航出入。

闸坝的管理关系到地方水利事业的发展,清代学者在谈及明中后期闸坝的管理时说:“昔之立闸也,以固漕堤亦溉民田。明中叶实藉蓄水利漕,坚闭诸闸,以奇货与□市然,但坚闭毋启而已。若夫春夏之交,天久不雨,禾苗枯槁,赤地百里,而漕河则弥漫洋溢,司河者坚闭诸闸,不使蹄涔之水漏入民田,若淫雨兼旬,沟浍衍溢,禾沉水底,水车风车昼夜不息,司河者大启诸闸,全注民田,昔以御暴今以为暴,明末之司河者尚可问乎?”[20]卷3《河渠》390在漕运与农田灌溉矛盾问题上,政府实行的保漕优先政策对宝应地区农业生产也造成了一定的破坏。

三、明代宝应越河治理及其影响

宝应越河历经多年议论,于万历十三年(1585年)成功修筑,筑堤建闸,延袤三十六里,被赐名为“弘济河”。这在宝应水利史上极具意义。宝应越河治理对宝应地区社会经济的发展产生了深远影响。

(一)寺庙、祭祠、楼阁围绕越河而建

在宝应越河修筑之前,当地已修建了各式寺庙,用以祈求免除灾害。如:修建于洪武年间的二郎庙,又称为清源祠,“凡水旱疾疫,屡叩屡应”[5]卷2《营缮》116。兴建于嘉靖四十年(1561年)的碧霞元君祠,也与宝应水利关系密切。碧霞元君祠建于原晏公庙旧址上,明末陈仁锡的在拜谒元君庙时,作《重修宝应元君庙记》对宝应元君庙的修建做了记载,“神降塞河,凭水工而语。部使者迎像堤上,维缆放埽,埽不受系,自移决所,去堤尺而止,晨与堤合,插银箸二。又凭而语,其庙我于晏庙址,庙成地不海而产蛏,自是堤不决四年”[22]驻集1《重修宝应元君庙记》513。而修建宝应碧霞元君祠的香钱,一部分是来自于地方官府和治河者。隆庆四年(1570年)总理河道都御史翁大立在条陈议处河工钱粮三事中特意提及:“宝应河滨碧霞元君祠香钱,宜择府佐之,治河者综其出入”[15]卷45“隆庆四年五月乙酉”条1137。康熙《宝应县志》又载:“弘济河未开以前,官舫贾舶到此入湖,涉风涛之险,祭赛香火繁盛,香钱岁充水衡”[20]卷1《城邑》161。可见,修建元君祠的香钱一部分来自于地方官府,而香会所得香钱又时常用于地方水利。

为了保障充足的水源和方便船只通行,明代在越河之上建有南北两座石闸。治水官员还在石闸上兴建了两座关王庙,以满足百姓精神上的寄托,“两闸之上各建关王庙,以资神力护河”[23]《宝应县志·越河》241,“自是水旱灾疫,祈报有时,壮观一方”[11]卷27《关王庙碑记》1557。同时,宝应弘济河北闸东建有崇报祠,用以祭祀开河功臣巡抚都御使李世达、王廷瞻,巡按御史马允登,巡盐御史蔡时鼎等12人的功绩。[5]卷6《祠祀志》223史称:“诸大夫骈力协心,宿留河上,部署丁卒,日程督之,筑其东新土堤,培其西旧堤,凡为潭者四,皆甃以石,余皆护以桩笆,南北建石闸二,以通舟航出入,而南闸外又筑栏河坝,北闸外又筑束水堤,中建滚水石坝以疏泄水势,而坝之东则又开浚支河,令其水得从射阳、广洋走而入海,河之中夹值茭苇,亦藉之为堤卫,而堤之上遍植柳以荫牵夫。盖缕缕称备善矣。”[5]卷10《新开弘济河诸公生祠记》425。

此外,宝应越河开通后,祭祠、庙宇、楼阁等围绕越河陆续而建,除崇报祠、关王庙外,还有金龙四大王庙、东岳庙、茶庵、怀阙楼、永明寺等。万历二十一年(1593年),当地民众在弘济河(即越河)北闸东建了金龙四大王庙;在弘济河西建了东岳庙。四十七年,又在北门外弘济河西建了永明寺。由乡官张拱施地募建的两座茶庵,一座位于观音阁西堤上,一座位于弘济河堤旁。怀阙楼位于弘济河东堤,槐角楼镇二郎、关王庙中。可以说,宝应越河的修筑引发了各式庙宇的修建以及祭祀活动的兴盛。

万历二十四年(1596年),总督河道工部尚书杨一魁请求兴建庙宇,“盖河之有神所从来矣。而自建功以至竣役,河伯效顺,酬报宜隆,除岔庙及五港口立庙外,议于黄坝周庄处所各建庙祀,请赐庙额以示崇报。”[8]卷300“万历二十四年八月壬寅”条5620国家对于地方祠祀,更多的是通过将其纳入国家礼制系统而赋予官方地位,其正当性来源于地方政府的认定,实际上涉及中央与地方的权力分配。[24]随着宝应越河修筑而来的各式庙宇与中央地方的权力密不可分,其修筑工作一方面强化了地方的河神信仰体系,另一方面通过强化这种信仰体系,有助于维护地方社会秩序。

(二)实现运道与湖泊的分离

明代宝应地区的水利建设对水资源环境的变迁,尤其是运道的变化产生了重要影响。宝应地区湖泊众多,运道借助诸湖通行,但湖泊风险不时阻断漕运,漕河运输只有不经由湖泊,才能最大程度上减少湖泊风险对漕运的危害。运道与湖泊相分离经历了一个相当长的过程。洪武二十八年(1395年),从柏丛贵言,就湖外直南北穿渠四十里,筑倚湖直堤。此槐楼南至界首北四十里运河之始,运道不复由新开湖。万历十三年(1585年),从总漕都御史李世达议,开宝应越河。此宝应南门外,南至新镇三官庙,三十六里运河之始,自是运道不复由汜光湖。宝应越河“以十三年四月告成。盖费仅二十余万金,而功与康济等。事闻上为赐名弘济云。是河也,既无风涛之险,亦免溃决之虞,漕运及往来商民并称便焉。”[25]卷38《户部七》1466十五年,从总河潘季驯议,筑宝应西土堤。此南门外北至黄浦二十里运河之始,自是运道不复由白马湖。

宝应界首三里湖素称险地,万历二十六年(1598年)刘东星与南河郎中顾云风、扬州知府杨洵共同主持开凿了界首月河十余里避湖险,“建南北金门石闸二座,漕舟利焉。此界首月河之第,自是运道不复由界首湖,邗沟十二变也。”[20]卷3《河渠》364~365宝应南至界首,北至黄浦,八十里运河,自是西境诸湖与东境诸河相隔,运河贯其中。四十一年,又筑宝应宏济河北月河一道,南月河一道。此宏济河东二月河之始。宝应地区经过长期的水利建设实现了湖泊与漕运的分离,有效保障了运河的畅通。

总之,宝应地区的水利事业建设不仅是维护本地区正常的社会秩序,更是保障大运河的畅通。新河道的开凿必然导致运河河道的变迁,运河河道变迁反过来又对它所流经的地区社会发展产生重要影响。宝应地区的水利建设,尤其是宝应越河的修筑刺激了地方的宗教信仰载体的兴盛,各种祭祀活动更加丰富,各式庙宇和建筑围绕越河而建设,显示了越河的重要地位。明代宝应地区的治水思想概括起来就是实现漕河、漕湖的分离,使运河独立于河、湖之外,但是又不可能彻底实现。运河必须有充足的水源保障漕运,而湖泊是漕运的水源补充。在水利兴修的过程中,地方社会积极参与其中,而在水利兴修的资金来源和闸坝管理上,又深深地打上了国家强权的烙印。

[1]廖艳彬,刘生文.明清水利社会史研究述评[J].学习月刊,2007,(20).

[2]徐从法,等.京杭运河志(苏北段)[M].上海:上海社会科学院出版社,1998.

[3]张崇旺.明清时期自然灾害与江淮地区社会经济的互动研究[M].福州:福建人民出版社,2009.

[4]卢勇.明清时期淮河水患与生态社会关系研究[M].北京:中国三峡出版社,2009.

[5]吴敏道.(万历)宝应县志[M].明万历二十二年(1594年)刻本.

[6]张廷玉,等.明史[M].北京:中华书局,1974.

[7]申时行,等.万历会典[M].北京:中华书局,2007.

[8]明神宗实录[M].台北:中研院史语所影印本,1962.

[9]朱克生.明代宝应人物志[M].国立中央图书馆藏影印本.

[10]杨洵,等.万历扬州府志[M].北京图书馆古籍珍本丛刊本.

[11]冯煦.民国宝应县志[M].民国二十一年(1932年)铅印本.

[12]谢纯.漕运通志[M].明嘉靖七年(1528年)杨宏刻本.

[13]傅泽洪.行水金鉴[M].文渊阁四库全书本.

[14]明世宗实录[M].台北:中研院史语所影印本,1962.

[15]明穆宗实录[M].台北:中研院史语所影印本,1962.

[16]陈子龙.明经世文编[M].北京:中华书局,1962.

[17]宋佐.嘉靖宝应县志略[M].宁波天一阁藏明嘉靖刻本影印本.

[18]明孝宗实录[M].台北:中研院史语所影印本,1962.

[19]王凤仪.乾隆黄冈县志[M].清内府本.

[20]刘宝楠.宝应县图经[M].清道光二十八年(1848年)刊本影印本.

[21]朱国盛.南河志[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[22]陈仁锡.无梦园初集[M].明崇祯六年(1633年)刻本.

[23]顾炎武.天下郡国利病书[M].续修四库全书本.

[24]张俊峰.水案冲突·源神信仰·泉域社会——基于明清时期山西介休洪山泉域社会的田野考察[C]//区域社会史比较研究中青年学者学术讨论会论文集.2004.

[25]张萱.西园闻见录[M].民国哈佛燕京学社印本.