魏晋政权与金墉城的意蕴嬗变

2014-12-01罗昌繁尚永亮

罗昌繁,尚永亮

在中国历史上,“金墉”最早是一个用于形容坚固城池的专用词汇。大概始于东汉,它便与地处西方而颇富道教色彩的宫馆、城池挂起钩来;到了魏晋时期,由于洛阳城西北角一座小城被命名为金墉,该词遂由虚拟转向实指,成为一座具有实际用途的军事防御设施的专称。而随着历史的演进,此城之功能又逐渐从战略防御转向安置被废弃贬黜的皇亲宗室,成了囚居一代代废帝废后的特殊场所,由此遂使其具有了远为丰富的政治文化内涵和强烈的悲剧色彩。本文试从此一词汇的早期渊源入手,对金墉城与魏晋政权之关联及其内在意蕴的嬗变予以索解,以图获取若干文化层面的新的认知。

一、金墉源起及其兴废变迁

《说文解字》对“金”、“墉”二字的解释分别是:“金,五色金也。黄为之长。久薶不生衣,百炼不轻,从革不违。西方之行。生于土,从土。左右注,象金在土中形”、“墉,城垣也。”①段玉裁:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1988年,第702、688页。因为“金”有较好的坚固性、延展性,又在方位上代表西方,所以其与“墉”字合用,即指位于西方的坚固城垣。此乃金墉一词的本义。

从词源学角度看,金墉一词合用,目前可知最早出自张衡《西京赋》:“似阆风之遐坂,横西洫而绝金墉。”《文选》李善注引东吴薛综《二京解》云:“阆风,昆仑山名也。洫,城池也。墉,谓城也。绝,度也。言阁道似此山之长远,横越西池,而度金城也,西方称之曰金。”据五行学说,西方属金,这里的金墉,即西方之城。又,《离骚》写屈原西行有“朝吾将济于白水兮,登阆风而绁马”之句,王逸注谓:“言我见中国溷浊,则欲渡白水,登神山,屯车系马而留止。”②萧统编,李善注:《文选》,北京:中华书局,1977 年,第41、460 页。则张衡借“阆风”与“金墉”对举,无形中更增加了此一西方之城的辽远神秘气息,使人极易与道教传说中的金墉城联系起来。

据道教传说,西王母居住在昆仑山金墉城。唐末五代道士杜光庭的《墉城集仙录》,专记古今女子得道升仙之事,其叙有云:“女仙以金母为尊,金母以墉城为治。”①张君房:《云笈七签》,北京:华夏出版社,1996年,第718页。这里的“金母”,实即西王母;“金母以墉城为治”,即谓西王母的治所在金墉城。进一步看,早于《墉城集仙录》,大约成书于东晋以前的道教上清派经典《上清大洞真经》,已有多处涉及“金墉”:卷一有“金墉映玉清”,卷二有“飞升云馆入金墉”,卷三有“绿霞焕金墉”。细详文意,这三处“金墉”更近于代指仙界宫馆。用《大洞真经》之校释本《大洞玉经》对“绿霞焕金墉”的注释来说,便是:“金墉者,九天馆名。”②《上清大洞真经》,《中华道藏》本,北京:华夏出版社,2004 年,第6、12、13、58 页。据此而言,在道教典籍中,金墉又有了宫馆和城池两种指向。

我们知道,道教初创于东汉,正是张衡生活的时代,关于张衡所受道教思想影响,学界已有不少论述。那么,在《西京赋》中,张衡以与东京洛阳相对的西京长安为描写对象,使用“阆风”、“金墉”诸语典,既取其地理方位之西方指向,又不无道教传说的神秘色彩,便是不难理解的了。而推其渊源,甚或本即出于道教典籍,亦未可知。

道教传说中的金墉城,坚固宏伟且位于西方昆仑山。最初修筑金墉城的统治者即绍承其坚固与方位之义,来命名洛阳城西北角的一座卫城,由此实现了金墉由道教仙宫名到现实城池名的转换。

寻绎史籍,较早提及现实城池金墉城的文献是西晋陆机的《洛阳记》(又名《洛阳地记》):“洛阳城内西北角,金墉城;东北角,有楼高百尺,魏文帝造。”③徐坚《初学记》引文。校点者断句为:“洛阳城内西北角,金墉城东北角,有楼,高百尺,魏文帝造”(北京:中华书局,1962年,第573页)。据文意,此断似误。可与《太平御览》引陆机《洛阳记》文参照:“洛阳城内西北角,有金墉城;东北角,有楼,高百尺,魏文帝造也。”(北京:中华书局,1960年,第859页)细详其说,盖谓魏文帝所造者为高百尺之楼,而非金墉城也。因而这则资料只可用以证明金墉城的地理方位,而不足以说明其始建时间。从正面明确提及金墉城始建者的,是北魏郦道元的《水经注》:“谷水又东迳金墉城北,魏明帝于洛阳城西北角筑之,谓之金墉城。”④陈桥驿:《水经注校证》,北京:中华书局,2007年,第393页。此外,南朝顾野王的《舆地志》也有“金墉,洛阳故城西北角,魏明帝筑”⑤吴正子《笺注评点李长吉歌诗》引,文渊阁《四库全书》本,上海:上海古籍出版社,1987年,第513~514页。的说法。参核诸种文献,可以大致确定金墉城的地理方位在魏都洛阳城的西北角⑥关于金墉城的地理方位,当今考古成果也有佐证,可参见钱国祥、肖淮雁《汉魏洛阳故城金墉城址发掘简报》,《考古》1999年第3期。,而其始建者当为魏明帝。

魏明帝在位十三年(226—239),其后期曾大兴土木,广建宫殿,因而金墉城易被人视为其后期所建。但据史料所载分析,在魏明帝即位不久,大概就兴建了金墉城。据《三国志·魏书·陈群传》载:皇女淑薨,陈群上疏,力劝明帝不宜为之逾礼致哀,并谓必不得已,可为之“缮治金墉城西宫”,权作安置。考同书《后妃传》,知“明帝爱女淑薨”之时为太和六年(232),则陈群“缮治金墉城西宫”⑦陈寿:《三国志》,北京:中华书局,1982 年,第636、163页。之提议亦当在同年,此时距明帝即位仅仅六年。由此推论,金墉城之始建必当在此前数年,否则不会有“缮治”之说。

大致理清了金墉城的始建时间,接下来的问题便是考察魏明帝即位后为何要修筑这样一座小城?这座小城又有着什么样的现实功用?

金墉城的修筑目的之一,也许是用作魏宫人之居处的。这由李善注陆云诗引陆机《洛阳记》所谓“金墉城在宫之西北角,魏故宫人皆在中”⑧萧统编,李善注:《文选》,第354页。的话可以约略推知。但从其地处洛阳西北角,形似国都之卫城的地理方位言,金墉当具有重要的战略防守功用。《晋书·蔡谟传》有言:“金墉险固,刘曜十万所不能拔,今征西之守不能胜也。”⑨房玄龄等:《晋书》,北京:中华书局,1974年,第2037页。史载刘曜曾率兵攻打洛阳,此处言十万兵不能拔城,即说明了金墉城的坚固程度。金墉城从一座传说中的道教仙宫,被借用为现实城池之名,其间的主要关联点,除地理方位同在西部之外,即当在于二者均坚固险要,具有远超一般城池的特点。用西晋潘岳《西征赋》的话说,便是“金墉郁其万雉,峻嵃峭以绳直”①萧统编,李善注:《文选》,第154页。。

金墉城并非一直以金墉为名,它曾一度改称“永昌宫”或“永安宫”。《晋书·孝惠帝纪》载:“丙寅,迁帝于金墉城,号曰太上皇,改金墉曰永昌宫。”同书《五行志》又载:“赵王伦废惠帝于金墉城,改号金墉城为永安宫。”②房玄龄等:《晋书》,第97、835页。这里的“永昌宫”、“永安宫”两个名称,实际上在此前的史书中就已存在了。沈约《宋书》即有“赵王伦废惠帝于金墉城,改号金墉为永安宫”③沈约:《宋书》,北京:中华书局,1974年,第900页。的记载;《文选》注引臧荣绪《晋书》则有“永昌宫”④萧统编,李善注:《文选》,第689页。的说法。而据李昉《历代宫殿名》记载,西晋有永昌宫而无永安宫。则此二宫名似以永昌宫为是。

此外,史料中还有“金墉宫”的记载,由此引出金墉城与金墉宫的关系问题。

《北史》载:“八月……丁巳,诏诸从兵从征被伤者皆听还本。金墉宫成。甲子,引群臣历宴殿堂。”⑤李延寿:《北史》,北京:北京:中华书局,1974年,第115页。

《资治通鉴》载:“八月,乙巳……魏金墉宫成,立国子、太学、四门小学于洛阳。”⑥司马光等:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年,第4389页。

上述史料中的魏为北魏,其建宫时间为北魏孝文帝太和十九年(495)。是年拓跋宏迁都洛阳,因洛阳宫阙未成,金墉城曾经作为其临时入居处。所谓“金墉宫”,实乃拓跋宏对金墉城修缮和扩建后的称谓。

金墉城也曾遭毁弃,如《北齐书》载北齐神武帝高欢有毁金墉之举。但不久又被重筑,史载北周宣帝即“驻跸金墉”⑦令狐德棻等:《周书》,北京:中华书局,1971年,第118页。。到了隋末,金墉城一度被瓦岗起义军李密等占领,《隋书》、两《唐书》等均有记载。到了唐贞观初年,洛州洛阳县、河南县曾将治所设在金墉城,后迁移他处,事见《旧唐书·地理志》⑧刘昫等:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年,第1422页。。自此以后,未见利用金墉城的相关记载。如此看来,从魏明帝初建到入唐后渐被废弃,金墉城存续时间长达400余年。

二、魏晋政争与金墉城的悲剧色彩

作为一座附属于都城洛阳的小城,金墉城自有其独到的特点。一方面,它城坚楼高,在战时固然可以起到拱卫洛阳的作用;另一方面,它僻处西北角,相对幽静冷清,在平时最适于处置那些在政治斗争中落败又不宜移徙荒远的皇亲贵族。而魏晋时期,朝争不断,政柄频移,在偶尔一次成为幽禁废主的场所以后,金墉城竟然在接下来的时间内屡屡迎来新的政争失败者,而且入住的都是废主弃后或被贬宗室。由此,这座小城渐渐沦为废主弃后及被贬宗室的幽禁之地,成为魏晋之际政权更迭的缩影和象征。

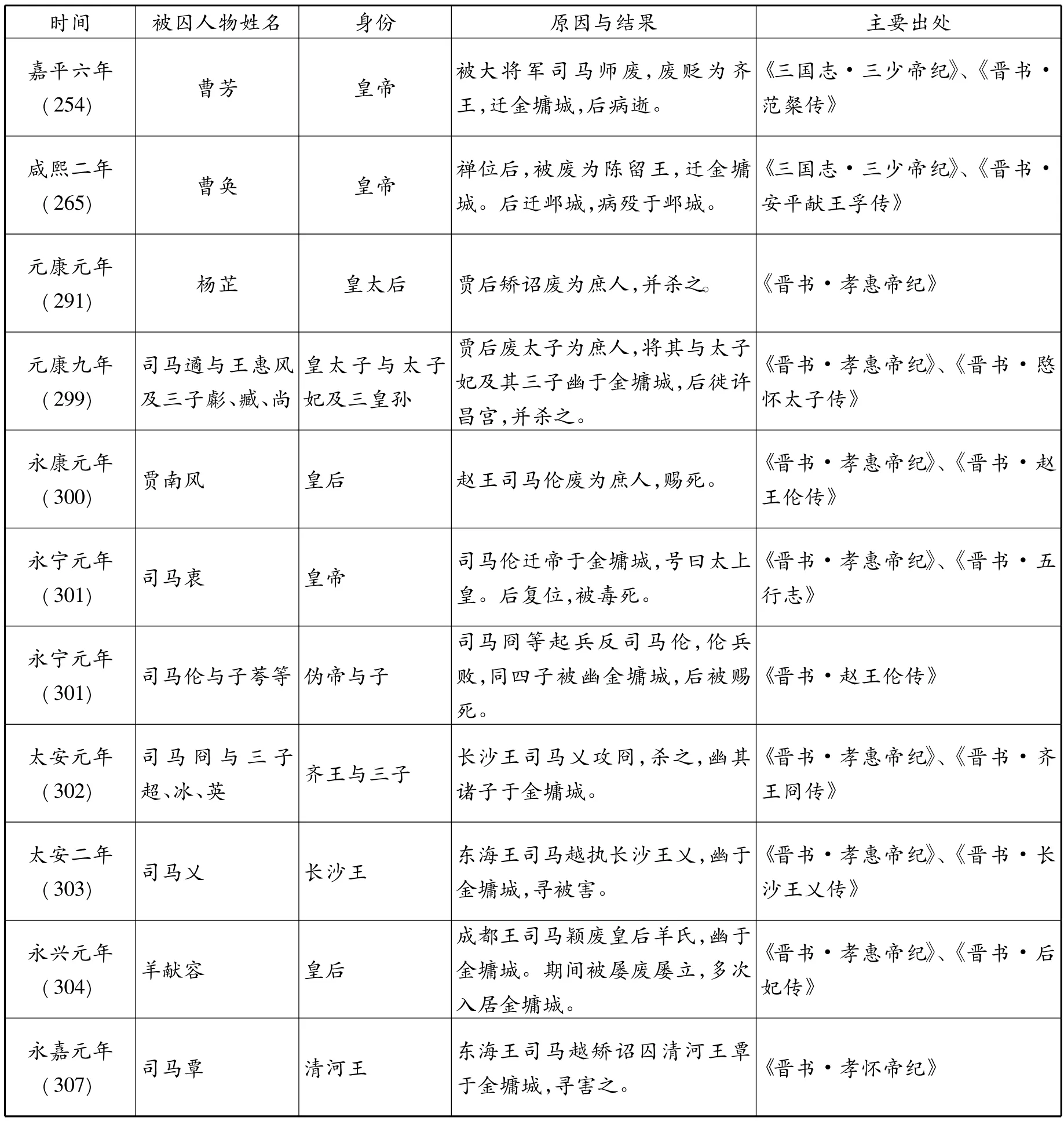

下面主要依据《三国志》、《晋书》的记载,将魏晋之际曾被幽禁在金墉城的主要人物,按年代先后列出简表(见下页)。

从表中可知,被幽于金墉城的主要有三类人物:废主、废后、被贬宗室。从时间上看,自嘉平六年(254)到永嘉元年(307)的五十余年间,金墉城幽禁了众多被贬帝后及宗室。其中最为频繁的幽禁事件发生在元康元年(291)到永嘉元年(307),此一期间,恰是影响西晋政权极为重要的历史事件——“八王之乱”的发生时间。

三国时期的曹芳废幽金墉城,首开金墉城幽禁废主的先例。魏晋易代之际的曹奂被废幽于金墉城,沿袭了这一幽囚事件。不过,此时的金墉城虽已幽囚过两位废主,但其作为卫城的战略防守功用仍然是比较明确的,也还未成为专门幽禁废主的场所。据夏侯湛作于泰始年间(265—275)的《抵疑》,知当时“乡曲之徒,一介之士,曾讽《急就》、习甲子者,皆奋笔扬文,议 制论道,出草苗,起林薮,御青琐,入金墉者,无日不有。”这就是说,“八王之乱”前,金墉城还被视为下层士子盼望仰慕的高高在上的朝廷象征,其中充盈的,是与后来阴晦幽暗相对立的祥和华瑞之气。

时间 被囚人物姓名 身份 原因与结果 主要出处嘉平六年(254) 曹芳 皇帝 被大将军司马师废,废贬为齐王,迁金墉城,后病逝。《三国志·三少帝纪》、《晋书·范粲传》咸熙二年(265) 曹奂 皇帝 禅位后,被废为陈留王,迁金墉城。后迁邺城,病殁于邺城。《三国志·三少帝纪》、《晋书·安平献王孚传》元康元年(291) 杨芷 皇太后 贾后矫诏废为庶人,并杀之。 《晋书·孝惠帝纪》元康九年(299)司马遹与王惠风及三子虨、臧、尚皇太子与太子妃及三皇孙贾后废太子为庶人,将其与太子妃及其三子幽于金墉城,后徙许昌宫,并杀之。《晋书·孝惠帝纪》、《晋书·愍怀太子传》永康元年(300) 贾南风 皇后 赵王司马伦废为庶人,赐死。 《晋书·孝惠帝纪》、《晋书·赵王伦传》永宁元年(301) 司马衷 皇帝 司马伦迁帝于金墉城,号曰太上皇。后复位,被毒死。《晋书·孝惠帝纪》、《晋书·五行志》永宁元年(301) 司马伦与子荂等 伪帝与子司马冏等起兵反司马伦,伦兵败,同四子被幽金墉城,后被赐死。《晋书·赵王伦传》太安元年(302)司马冏与三子超、冰、英 齐王与三子 长沙王司马乂攻冏,杀之,幽其诸子于金墉城。《晋书·孝惠帝纪》、《晋书·齐王冏传》太安二年(303) 司马乂 长沙王 东海王司马越执长沙王乂,幽于金墉城,寻被害。《晋书·孝惠帝纪》、《晋书·长沙王乂传》永兴元年(304) 羊献容 皇后成都王司马颖废皇后羊氏,幽于金墉城。期间被屡废屡立,多次入居金墉城。《晋书·孝惠帝纪》、《晋书·后妃传》永嘉元年(307) 司马覃 清河王 东海王司马越矫诏囚清河王覃于金墉城,寻害之。 《晋书·孝怀帝纪》

然而,始于“八王之乱”,贾后(贾南风)专政,先是废囚皇太后杨芷于金墉,继而与贾谧等诬陷太子司马遹谋反,将其囚于金墉。由于在不长的时间内,多位皇亲帝胄入囚其中,所以金墉城的幽禁功能不断彰显。到了晋惠帝司马衷被幽金墉,此城已基本沦为幽囚废主弃后及被贬宗室的专门场所,成了贬黜幽禁的代名词。我们知道,司马衷是被赵王司马伦废囚于金墉城中的,复位(301)之后,嵇绍《上惠帝反正疏》云:“臣闻改前辙者,则车不倾。革往弊者,则政不爽。大一统于元首,百司役于多士。故周文兴于上,成康穆于下也。存不忘亡,《易》之善义。愿陛下无忘金墉,大司马无忘颍上,大将军无忘黄桥,则祸乱之萌,无繇而兆矣。”①房玄龄等:《晋书》,第1493、2299页。帝王被幽,失去自由,源于个体和国家的楚囚之痛与泣血之叹无疑给其生命打上了至深的烙印。故当其复位后,嵇绍以无忘金墉之囚来警示、激励之,便会产生其他说辞难以匹敌的效用。在这里,金墉既是被废帝王的幽囚之地,又是复出帝王回忆往事的伤心之地、警惧之地。综合考察“八王之乱”前后之派系政争、宗室播迁的过程,不难看出,废黜、贬谪、幽囚、屈辱乃至死亡,已成为落难帝、后最常遭遇的生命状态,而作为幽禁场所之金墉城,以废弃贬黜为其主要特点,也成为充满政治意味和悲剧色彩的文化符号。

金墉城幽囚废主的功用,在“八王之乱”以后逐渐减少,但其幽禁功能仍在,只是幽禁的对象由废主转向了失宠嫔妃。北魏时期,金墉城多被用作废后弃妾的住所,从而进一步强化了其幽囚失宠女子的冷宫功能。

三、金墉意象的内在蕴含

由于史籍对金墉城及相关历史事件的记述,尤其是《晋书》的屡次提及,金墉城作为帝后嫔妃及宗室之幽禁场所这一功能日益深入人心,在其内里,遂积淀了越来越多的以贬黜文化为核心、极具悲剧色彩的政治蕴涵。同时,作为一个古今通约的文化符号,其中还饱含深刻的面向现实的警示意义。于是,在后世文人笔下,金墉便超越了早期的道教仙宫、坚固城池这样一些单一指称,而具有了既涵纳历史又面向现实,既咏叹王朝兴亡、帝后播迁,又寄托作者政治感怀和人生体悟的多重意蕴。换言之,金墉城已由一个单一物象转变成了具有丰富文化意蕴的文学意象。

首先值得关注的,是此一意象中充溢的以废弃贬黜为内核的历史遗恨和悲剧意蕴。

魏晋政权的更迭特别是“八王之乱”,使得魏晋两代的帝王及皇室成员如走马灯般频繁变换,而被更替、废黜者一入金墉,便不仅会经受肉体的磨难、人格的羞辱,而且会直接感受到朝不保夕的死亡威胁。于是,这些当事者曾经感触而未能表达的种种经历和体验,便常常成为后世文学作品的咏叹对象或表现主题。赵翼《和友人洛阳怀古四首》之二题名《金墉城》,即是一首以金墉为题专咏魏晋史事的诗作:“另筑名都处让皇,洛阳城外又宫墙。近非别苑游春地,闲似禅家退老堂。正朔尚留殷沫土,附庸略彷汉山阳。累他一个羊皇后,打作秋千上下忙。”①赵翼:《瓯北集》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第73页。全诗从魏至晋,娓娓道来,先将魏元帝曹奂与禅位后被降为山阳公的汉献帝刘协作比,对曹奂禅位后被降为陈留王并困居金墉城的经历、处境浓墨重染,其间透露出一种“闲似禅家退老”实则悲感无限的苍凉情韵;而后跨越数十年,拈出曾被五废六立、多次入居金墉城的羊皇后,将魏晋两代废主弃后的无奈历史一笔写尽。所谓“另筑名都”、“处让皇”、“洛阳城外又宫墙”、“打作秋千上下忙”,围绕金墉城的兴建及功用,将一段朝纲错乱、饱含屈辱的历史不动声色地展示出来,令人读后感慨万千。与赵诗相似而描写更直接、用语更激烈的,不乏其诗。诸如“留台几赐死,金墉仍苟全”②彭而述:《读史亭诗集》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第714页。、“惠怀之际那可道,万乘不洗金墉羞”③王士祯:《带经堂集》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第137页。、“铣溪何足问,往事叹金墉。世乱幽囚数,财雄祸患重”④桑弢甫:《弢甫五岳集》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第502页。、“宫女如花委道边,金墉天人亦瓦全”⑤黄淳耀:《陶庵全集》,文渊阁《四库全书》本,上海:上海古籍出版社,1987年,第754页。,这些诗句中频繁出现的“幽囚”、“苟全”、“瓦全”、“祸患”等字眼,特别是“金墉羞”、“叹金墉”这类话语,既概括展示了废主弃后们的幽囚生活,又表达了对被幽囚者毫无气节苟且偷生行为的不满,从而强化了金墉意象内含的悲惨气息和悲伤格调。

当然,作为政治斗争中的落败者,魏晋不少废主虽大节有亏,但因其已陷身囹圄,成为弱势的一方,因而其命运又有令人同情的一面。这种同情,经后世文人用“恨”、“冤”、“泣”、“伤”等字词的反复渲染,益发突出了其经历的痛苦和悲剧色彩。梁炳《金墉城》有言:“凄绝金墉里,年年负至冤”①潘衍桐:《两浙轩续录》,浙江书局,光绪十七年(1891),第35页。,“年年”,见出负冤时间之久,“至冤”,见出冤恨程度之深;这两句诗,超越了一人一事的具体描述,而从宏观角度概括了金墉城郁积冤恨之多且重,由此呈现出“凄绝”的特点,令人读来,满纸血泪,悲风飒然。在关注废主弃后的同时,不少诗人还将视线转向与之有联系的臣子,对其或忠贞或悲惨的命运一洒同情之泪。罗惇衍《范粲》诗所谓“金墉遗憾泣苍穹”②罗惇衍:《集义轩咏史诗钞》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第273页。,便是对曹芳之臣范粲忠义行为的歌咏。据《晋书·隐逸传》载:“齐王芳被废,迁于金墉城,粲素服拜送,哀恸左右。时景帝辅政,召群官会议,粲又不到,朝廷以其时望,优容之。粲又称疾,阖门不出。……粲因阳狂不言,寝所乘车,足不履地。……不言三十六载,终于所寝之车。”③房玄龄等:《晋书》,第2431~2432页。范粲心恋故主,独抱忠心,以三十六年不履地、不开口的方式,表现对曹芳被废被囚的不满,也从侧面凸显了故主曹芳被囚金墉的无辜和冤恨。另如王士祯《张茂先宅》之“流恨金墉城,伤心洛阳陌”④王士祯:《带经堂集》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第267页。、茹纶常《张茂先须帛》之“金墉恨难冺”⑤茹纶常:《容斋诗集》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第396页。等诗句,则在表现西晋名臣张华遭遇的同时,映带出时局的艰危和朝纲的错位。张华具王佐之才、忠义之行,但在“八王之乱”中惨遭赵王伦杀害,被夷灭三族,其根源即在其不与有篡位野心的司马伦合作。诗人歌咏张华而提及金墉,实际上间接反映了张华故主、同时被赵王伦囚居于金墉城的晋惠帝司马衷的悲剧命运,其中充盈的,仍是一种因“至冤”而形成的“凄绝”情调。

由于金墉城已成为幽禁帝后的场所,成为皇族落难的象征,所以后世文人在描写不同时期被幽禁之帝后时,也常常借用金墉意象。如北宋靖康之变,导致徽、钦二帝被俘北上,宋钦宗被囚禁于悯忠寺(今北京法源寺)。清祝德麟《愍忠寺咏古三首》之三咏叹其事曰:“抛尽山河竟北迁,仓皇休说靖康年。黎侯失国悲旄葛,宁武从君纳橐。无复含元朝唤仗,好偕老衲夜谈禅。幽州且作金墉寄,冰雪临潢倍可怜。”⑥祝德麟:《悦亲楼诗集》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第119页。这里,作者连用“黎侯失国”、“宁武从君”之典,深刻地展示了宋钦宗悲惨的流亡生活;而“金墉寄”三字,更将笔触伸向历史的深处,使人在对前后代落难帝王相似性经历的观照中,想见宋钦宗被金人俘掠千里,寄身幽州,面对漫天冰雪的凄惨处境,从而大大强化了作品的情感冲击力。

其次,在主要反映帝后蒙难、王室播迁的金墉意象中,还不乏作者的时事感怀、故国悲思和源于历史面向现实的忧患意识。

前凉文王张骏的《薤露行》,是以金墉意象入诗感叹历史兴衰的首创之作。该诗通过记载西晋宫廷政变、“八王之乱”、外族入侵、晋室南迁等历史事件,表现了强烈的忧国心态及恢复旧域的愿望。所谓“储君缢新昌,帝执金墉城”,借“缢”、“执”二字,将臣强主弱、祸起萧墙的历史现实拉到眼前;“义士扼素腕,感慨怀愤盈”⑦郭茂倩:《乐府诗集》,北京:中华书局,1979年,第397页。,更是直抒胸臆,表现了强烈的扼腕之愤。明人李东阳《南风叹》记叙贾后专政,幽杀皇太后杨芷于金墉城,以及贾后自己也终被幽杀金墉城的经历。由于杨、贾二人皆权倾一时,最终命丧金墉,结局相似,故作者发出了“金墉城,城近远,朝来暮去谁能免”⑧李东阳:《怀麓堂集》,文渊阁《四库全书》本,上海:上海古籍出版社,1987年,第10页。的感慨。清沈赤然《五研斋诗文钞》中的组诗对金墉众囚的描绘更为集中,作者以惠帝、贾后、愍怀太子、赵王伦等为题,或同情惠帝、愍怀太子,或抨击贾后、赵王伦,在褒贬抑扬中显示其春秋笔法。表面看来,这是在咏史,但透过一层看,又无不是通过感叹王朝兴衰,评判历史人物,表现作者的某种现实思考。

与前述诸作相比,陈维崧的五言排律《金墉城》表现了更强烈的现实针对性。该篇先从壮丽的金墉城开始,引出“八王之乱”的历史,发出“天潢争践踏,国计孰弥缝”的感叹;继而从历史回忆走向现实,在“可怜空宛雒,何日靖兵烽”的愿望和“惟馀陆浑在,山翠落金墉”的描写中,表达出深长的历史悲感。在作者看来,八王之乱的悲惨一幕虽已成陈迹,但殷鉴不远,风烟又起,遥望掩映在群山翠色中的金墉城,其内心的苍凉沉痛可想而知。在《念奴娇·临津怀古》一词中,陈维崧再次怅然感怀:“历数汉苑唐陵,沧桑转瞬,大抵皆如此。绣岭金墉,都换了,何况弹丸黑子。”①陈维崧:《湖海楼全集》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第186~187、351页。以绣岭、金墉两座古宫城的消亡入句,极写“沧桑转瞬”的历史变迁,其中寄寓着一种贯通古今的精神气脉和苍凉情怀。

吴伟业身处江山易代之际,其感怀悲歌具有更浓郁、明确的现实指向。《行路难》之三有云:“君不见,金墉城头高百尺,河间成都弄刀戟,草木萌芽杀长沙,狂风烈烈吹枯骨。人生骨肉那可保,富贵荣华几时好。龙子作事非寻常,夺枣争梨天下扰。金床玉几不得眠,一朝零落同秋草。”②吴伟业:《梅村家藏稿》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第21页。粗略地看,这是对“八王之乱”前后夺枣争梨、王室播迁之史事的描写,但从深层看,其中处处折射出明末清初天崩地坼之历史风云的面影。在金墉、刀戟、狂风、枯骨、秋草等意象、物象的叠加中,贯穿着诗人对相似性历史的深入观察和思考,渗透了他亲身经历的黍离之感和故国之悲。

如果说,上述作品的警示意义主要还是在咏怀历史、感叹兴亡中间接表现的,那么,明人刘基的《煌煌京洛行》,则借助大段的议论,明确点出了金墉城对后代历史的昭戒,以及作者强烈的忧患意识:“用人混哲否,孽芽出萧墙。兄弟相啖食,同气成豺狼。金墉岂不固,清谈漫洋洋。……殷勤京洛篇,厥鉴不可忘。”③刘基:《太师诚意伯刘文成公文集》,《四部丛刊》本,上海:上海商务印书馆,1922年,第35页。全诗最后一句,将“厥鉴”主旨狠狠地掷于读者面前,可谓直抒胸臆,振聋发聩。清人夏之蓉《浣衣里》借嵇绍典故申言:“此衣慎勿浣,衣上血初溅。金墉未可忘,臣血久恐变。”④夏之蓉:《半舫斋编年诗》,《清代诗文集汇编》本,上海:上海古籍出版社,2010年,第385页。据《晋书·嵇绍传》载:“值王师败绩于荡阴,百官及侍卫莫不溃散,唯绍俨然端冕,以身捍卫,交兵御辇,飞箭雨集,绍遂被害于帝侧,血溅御服,天子深哀叹之。及事定,左右欲浣衣,帝曰:‘此嵇侍中血,勿去’。”⑤房玄龄等:《晋书》,第2300页。八王之乱中,嵇绍血染御服的忠义之举,与晋惠帝被囚金墉城的悲剧命运,成为常被后人提及的典型事例,诗人在此借忠臣之血,提示帝王勿忘金墉之耻,其所具有的警示人心的作用是显而易见的。

要之,后人以金墉为题,或咏史怀古,或借古鉴今,或感慨历史之兴亡,或表达现实之忧患,从而赋予金墉意象以多重内涵。所有这些,在金墉城从历史单一指称对象到多元文学意象生成的过程中,均具有不可忽视的作用。