苏轼《寒食诗帖》与黄州地理空间所孕育的美学意涵

2014-12-01李秀华

李秀华

近年来,文学地理的学术研究,针对当前中国文学研究所忽略与缺失之处,以更宽阔的时空背景交融与图景,作为文学探讨的反思,值得关注。经由还原文学作品所建构的时空场景,将能揭示隐含于文学家深层意识的心灵图像,我们也可由此探究文学传播与接受的特殊规律①参见梅新林《中国文学地理学导论》,http://www.literature.org.cn/article.aspx?id=14436/2013.09.05.。透过文学家主体的审美观照,客体的地理空间形态逐渐沉淀累积,成为蕴蓄并升华文学世界的精神动力。当我们宏观检视文学与地理空间的关系时,唯有文学的探究能回归原来时空交融的立体图景,才能深刻理解文学作品产生的原始本意,以及受其文学地理场景濡染而生的感动。

本文尝试以苏轼(1037—1102)《寒食诗帖》的文学艺术呈现为中心,还原苏轼因“乌台诗案”被贬于黄州(今湖北黄冈)所处的地理空间与时间,揭示以文学家为主体、以地理为客体的心理变化,阐述此一文学艺术图景对苏轼在黄州其心灵世界提升后于深刻的反思与观照中所孕育的美学意涵。

一、苏轼与黄州的人文地理空间

宋仁宗景祐三年(1036)苏轼生于四川眉山②苏轼生年有两种说法,一为宋仁宗景祐三年(1036)阴历十二月十九日,一为公元1037年1月18日。见孔凡礼点校《苏轼年谱》,北京:中华书局,1998年,第9页。,出生时父亲苏洵(1009—1066)为之取名为“轼”,轼是车上作为扶手的横木,外显耀眼,做父亲的希望苏轼将来能崭露头角,有经世之用。然为免其过于外露,又为他取名为“和仲”,以求全身远祸之吉兆。苏轼所生的时代氛围,正逢宋代儒学复兴时期,苏轼十二岁之前,喜好诗作的祖父苏序(973—?)为之启蒙,学作儿童诗。母亲程氏(1010—1057)出身于书香门第,能背诵古文、诗词,常以历史人物的义行来勉励苏轼。当苏轼母亲在为其授读《后汉书·范滂传》时,他被范滂(137—169)“登舟揽辔,有澄清天下之志”,以及其后遭党锢之祸而罹难①后汉时期朝政不修,宦官弄权,范滂与太学生联合上书弹劾,反遭构陷,史称“党锢之祸”。当逃亡之时,范滂为避免连累他人,以及不愿老母流离失所,遂自动投狱,滂在向母亲辞行时,母亲安慰他,既想要求美名,又想求高寿,二者岂能兼得?范滂了解母亲的意思,遂从容就义。苏轼读完这段故事,随即询问母亲程夫人,若自己是范滂,母亲是否也允许苏轼有这种行径。程夫人回答苏轼说,“你能成为范滂,我又岂不能成为范母呢!”程氏教子的义行传为佳话。参见《后汉书·范滂传》,《景印摛藻堂四库全书荟要》,台北:世界书局,1986年,以及孔凡礼点校《苏轼年谱》,第17页。的忠义事迹所撼动,受其感染,并得母亲的鼓励,遂奋发砥砺,希望他日也能为当世所用。

苏轼不仅是一位文学家,诗词文章造诣渊博,为“唐宋八大家”之一,同时也是著名的书法家。苏轼做学问研读典籍时,常以毛笔抄书,有助于记览文史典籍以及锻炼书法。他常为典籍中的文士形象所感动,如孔子的“知其不可为而为之”、孟子的“善养吾浩然之气”、庄子的“逍遥无待”、司马迁“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的史家使命,以及杜甫(712—770)忧国忧民、仁民爱物的情怀等历史人物的人格形象,成了他内化人格于待人处世的学习典范。苏轼虽然日后以儒学问政,欲为经世之用,然因其个性耿直,仕途并不顺遂,且迭遭险厄,然终其一生,仍不悔其志向。

神宗(1048—1085)熙宁四年(1071)苏轼因与王安石(1021—1088)新法政见不合,为全身远祸而自请外任通判,历任密州、徐州、湖州等地知县。宋神宗元丰二年(1079)四十五岁的苏轼由徐州调往湖州(今浙江省吴兴县),原本以为可远离朝廷的权力斗争,然朝中倚靠新法得势者,深惧日后苏轼再度回朝,凭其文学才华以及深受神宗皇帝赏识,恐威胁他们既得的权势利益。是以御史李定(生卒年不详)、何正臣(1041—1100)、舒亶(1041—1103)、李宜之(生卒年不详)等人,诬陷苏轼到任湖州依例赴任新职“谢表”以感谢皇恩的《湖州谢表》诗文中有讥讽朝廷、怨谤圣上之意,罗织罪名,欲置苏轼于死地。神宗皇帝起初并不追究此事,然因多位御史群起连章弹劾,神宗只好批示御史台审理,将苏轼拘捕至京,最后经苏辙(1039—1112)、张方平(1007—1091)、司马光(1019—1086)等朝中文士冒死上书营救,才侥幸逃过死劫,史称此一事件为“乌台诗案”。苏轼于“乌台诗案”后,在御史台差役的押送下,贬为黄州团练副使,日后不得签署公事,此为苏轼仕途以来,第一次遭受到严重的政治迫害。苏轼因无端蒙冤而内心百般无奈,心中仍不免愤恨不平;在黄州他所进的《上谢表》云:“……而臣用意过当,日趋于迷,赋命衰穷,天夺其魄;叛违义理,辜负私恩,茫如醉梦之中,不知言语之出。虽至仁屡赦,而众议不容。”②苏轼:《上谢表》,见孔凡礼点校《苏轼文集》卷23,北京:中华书局,1986年,第654页。昂然且不卑不亢地表达了对神宗免其一死的感激之情,然字里行间仍隐隐流露受诬陷蒙冤的不平之绪。

此后苏轼对自己的人生有了另一番思考与反省。如其词《卜算子》:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来?缥缈孤鸿影。惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。③见龙榆生校笺《东坡乐府笺》卷2,台北:华正书局,1990年,第168页。苏轼在“乌台诗案”后被诬下狱几致死的余悸犹存,然苏轼仍坚持理想,不愿屈服于俗世的风骨,使他在人生境界上,有了重要转折。如其词《定风波》:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。④见龙榆生校笺《东坡乐府笺》卷2,第138~139页。

苏轼多次遭受流放贬谪,纵使仕途不顺,当酒醒时分,于微寒中乍然回首,想到如何在仕途中“归去,也无风雨也无晴”,历经苦难,其身心修炼后的超脱与旷达,使他在经历悲剧性的命运后,对外在威权的疑惑与所受的讥谤,能以平静的心,洗涤过往的浮华与虚饰;心灵由外放的追求,渐而转向内在心理世界的深刻探索。

元丰三年(1080)苏轼初到黄州,友人马正卿(生卒年不详)向黄州太守徐君猷(生卒年不详)恳请,给予苏轼在城门东的几亩荒芜坡地垦殖。苏轼平日所仰慕的唐朝诗人白居易(772—846),在身为朝中谏官时,面对宦官擅权、藩镇割据以及朝中的腐败,常以诗歌针砭时弊;因忠谏逆耳,被降职为江州司马,后又迁为忠州刺史。忠州城(现为重庆市忠县)东有一山坡,白居易常到坡上植树种花,并创作了不少与之有关的诗作①白居易:“朝上东坡步,夕上东坡步。东坡何所爱,爱此新成树。”(《步东坡》)见唐·白居易撰、清·汪立名编《白香山诗集》卷11,台北:世界书局,2006年,第108页。又如“持钱买花树,城东坡上栽。”(《东坡种花》)同前注,第106页。还有“何处殷勤重回首,东坡桃李种新成”(《别东坡花树》)等。《别东坡花树》,同前注,卷18,第205页。。白居易与“东坡”结下了不解之缘,后人亦将“东坡”作为白居易的代称。元丰四年(1081)苏轼开垦东门外之废垒坡地为生,当下顿生“同为天涯沦落人”之感,因而沿用白居易东坡之名,将所垦荒地命名为黄州东坡,并自号为“东坡居士”。元丰五年(1082)苏轼垦荒东坡后,又在地旁废圃闲居筑屋,当时正逢飘雪,因而自题居处为“东坡雪堂”。在这段时间里,儒、释、道思想的渗入,对其艺术、文学生命起了很大的作用。由于谪居黄州,杜门思衍,不得签署公事,在端居深念中,因无所用心,使他有时间对文学艺术做更多的投入与钻研。苏轼仔细研读陶诗、佛经,将儒、道、佛三家思想融合,寻求自己所追求的人格典范,并遵从父亲遗命,作《论语说》五卷、《易传》九卷②苏轼《上文潞公书》云:“到黄州无所用心,辄复覃思于《易》、《论语 》,端居深念,若有所得,遂因先子之学;作《易传》九卷。又自以意作《论语说》五卷。穷苦多难,寿命不可期。恐此书一旦复沦没不传,意欲写数本留人间。念新以文字得罪,人必以为凶衰不祥之书,莫肯收藏。又自非一代伟人不足托以必传者,莫若献之明公。”见舒大刚主编《三苏全集·苏轼文集》卷41,北京:语文出版社,2001年,第315~316页。苏轼承父遗志,于黄州着手整理资料作《易传》九卷,因文字甚多,最后于海南时才完成此书。,从中汲取养分。在黄州苏轼因俸禄骤减经济生活陷入困境,而在东坡之地的躬耕,也因废地贫瘠,终年所获仍不足抵耕作生活之所需③苏轼《东坡八首并序》云:“废垒无人顾,颓垣满蓬蒿。谁能捐筋力,岁晚不偿劳。独有孤旅人,天穷无所逃。端来拾瓦砾,岁旱土不膏。崎岖草棘中,欲刮一寸毛,喟焉释耒叹,我廪何时高。”见清·王文诰、冯应榴辑注《苏轼诗集》卷21,台北:学海出版社,1991年,第1079页。,因此苏轼常需接受亲朋故旧的接济,故其诗文往往不经意间流露出自我解嘲的窘态。如其在黄州第二年寓居定惠院,有《定惠院寓居月夜偶出》一诗,除了吟咏夜色,诗末点出“饥寒未至且安居,忧患已空犹梦怕”④苏轼:《定惠院寓居月夜偶出》,参见清王文诰、冯应榴辑注《苏轼诗集 》卷20,第1033页。的困顿。又如《初到黄州》诗云:

自笑平生为口忙,老来事业转荒唐;长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香;

逐客不妨员外置,诗人例作水曹郎;只渐无补丝毫事,尚费官家压酒囊。⑤见《苏轼诗集》卷20,第1031页。

平生抱负只为糊口,而将志气折损销铄殆尽。诗文中虽然抒发了因诗文获罪的悲郁情绪,然也感慨无法为朝廷尽一份心力,在决心重新审视并勇于面对现实世界后,逐渐找到了安顿身心的生活态度与处事方法⑥苏轼《东坡八首并序》曰:“余至黄州二年,日以困匮,故人马正卿哀余乏食,为于郡中请故营地数十亩,使得躬耕其中。地既久荒为茨棘瓦砾之场,而岁又大旱,垦辟之劳,筋力殆尽。释耒而叹,乃作是诗,自愍其勤,庶几来岁之入以忘其劳焉。”见清·王文诰、冯应榴辑注:《苏轼诗集》卷21,第1079页。。苏轼遐时的沉思与亲近大自然,虽然在物质生活上日益困窘,但在精神上随着自食其力的耕作,惶惑不安的心灵得到安顿。内心修为的提升,使心灵得到更多自由。而苏轼在对人生的重新审视与体悟后,再度燃起他内心丰沛的创作情感。

苏轼居处在黄州近五年的地理空间与时间,成为其重新观照生命态度的重要转折时期。在黄州自然山川的洗涤下,苏轼早年的意气风发、耿直谏言、狂放不羁的性格以及对其所遭政治迫害的不平情绪渐获沉淀,并开始自觉于心灵世界的内省与调整。远离政治人群,徜徉于自然山水,透过心灵与天地万物的交融,以敏锐细腻的心智,体悟到生命底层的深奥哲思。苏轼走入民间、往来山林,让自己融入黄州的风土人情中。如其答李之仪(端叔)(1035—1117)书云:“得罪以来,深自闭塞,扁舟草屦,放浪山水间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜渐不为人识。”⑦《答李端叔书》,见舒大刚主编《三苏全集·苏轼文集》卷45,第372页。出入山林,以质朴无华的真实性情与鱼樵杂处,渐以不为人识为喜。元丰三年(1080)苏轼所作《游武昌寒溪西山寺》:

连山蟠武昌,翠木蔚樊口。我来已百日,欲济空搔首。坐看鸥鸟没,梦逐麇麚走。今朝横江崃,一苇寄衰朽。高谈破巨浪,飞履轻重阜。去人曾几何,绝壁寒溪吼。风泉两部乐,松竹三益友。徐行欣有得,芝术在蓬莠。西上九曲亭,众山皆培却看江北路,云水渺何有。离离见吴宫,莽莽真楚薮。空传孙郎石,无复陶公柳。尔来风流人,惟有漫浪叟。买田吾已决,乳水况宜酒。所须修竹林,深处安井臼。相将踏胜绝,更裹三日糗。①参见清王文诰、冯应榴辑注《苏轼诗集》卷20,第1049页。

诗中描写苏轼与杜道源同游寒溪、西山所见的景象,流露出徜徉山林忘怀红尘烦忧,而顿生买田置产安居终老的意思,并重新燃起对生活美学追求的热情。“雨洗东坡月色清,市人行尽野人行。莫嫌荦确坡头路,自爱铿然曳杖声。”②参见清王文诰、冯应榴辑注《苏轼诗集》卷22,第1183页。苏轼以超旷胸怀,让惶惑不安的心灵重新找到安定的力量。乡居虽清简,然历尽人生的颠簸,在雨洗月色后,苏轼仍能以坚韧而雍容的心念悠游尘俗。

苏轼经由地理空间的濡染,心境开始转变,胸襟逐渐旷放。忘却了险恶的政治路途,随任所适的自在与逍遥,成为苏轼初到黄州时期精神上的重大转折。而这段读书自娱的心路历程化为文学艺术,使他在诗文书法创作中,注入了一股郁郁芊芊的书卷气息。苏轼的人格、诗风俱臻成熟,面对生命境遇,能以超脱现实的悲欣交集,坦然以对;作品格调,高旷放逸,留下了许多脍炙人口的经典佳作。著名的有《定风坡·莫听穿林打叶声》《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》《方山子传》等。苏轼以其对生命的悲剧情怀,一扫往日的清丽词风,淋漓深切的情绪蕴郁勃之气,跃然纸上。

“乌台诗案”是苏轼生命中的重要转折,苏轼由当初的“奋厉有当世志”,而至“小舟从此逝,江海寄余生”。黄州的地理空间使苏轼在自然天地里找到了人生的另一种境界,并以自己独特的方式,借由诗文艺术,化解其一生负荷着的仕宦与归隐的矛盾冲突。黄州地理空间滋养了其心灵的雍容与旷达,有着深刻的意蕴。

二、苏轼黄州《寒食诗帖》析论

苏轼谪居黄州的生活,留下许多诗、词、散文、书画等文艺作品,以及和友人间来往的书信。苏轼以毛笔书写人生的体验,其书法作品已见贵于时,然苏轼生前畏罪,对自己的作品加以毁损③苏轼《次韵子由论书》云:“书成辄弃去,谬被旁人裹。”《苏轼诗集》卷4,第209页。又《答刘沔都曹书 》云:“轼平生以语言文字见知于世,亦以此取疾于人……而习气宿业,未能尽去,亦谓随手云散鸟没矣。”(《苏轼诗集》卷49,第1429页),其书迹也曾历经三次浩劫④苏轼书迹曾历经三次浩劫,第一次在元丰二年“乌台诗案”后,苏轼被捕,继室王闰之带着家眷往南都投奔苏辙家,并共谋营救丈夫。朝中皇甫遵派人追赶王夫人,并围船搜取苏轼之诗文,王夫人为绝后患,遂将苏轼诗文付之一炬。见苏轼《上文潞公书》,《苏轼诗集》卷4,第315—316页。第二次于宋徽宗崇宁元年(1102),蔡京当权,刻“元祐党人碑”,将苏轼、范祖禹等人称为奸党,奏请徽宗将苏轼所为诗文碑刻均毁之,见陈邦瞻《宋史纪事本末·蔡京当国篇》卷46,台北:鼎文书局,1974年,第483页。第三次为靖康之难,金人入侵,苏轼墨迹迭遭厄运。,故今日流传的苏轼墨迹并不多见。元丰三年(1080),苏轼谪至黄州第三年(1082)四月寒食日,有感于时节更替、仕途困顿而作了两首遣兴的寒食诗。诗作文字苍凉多情,表达了苏轼于黄州此时此景有感而发的惆怅孤独情怀。其后所书《寒食诗帖》当在此之后;此帖收录于《石渠宝笈》续编等处。

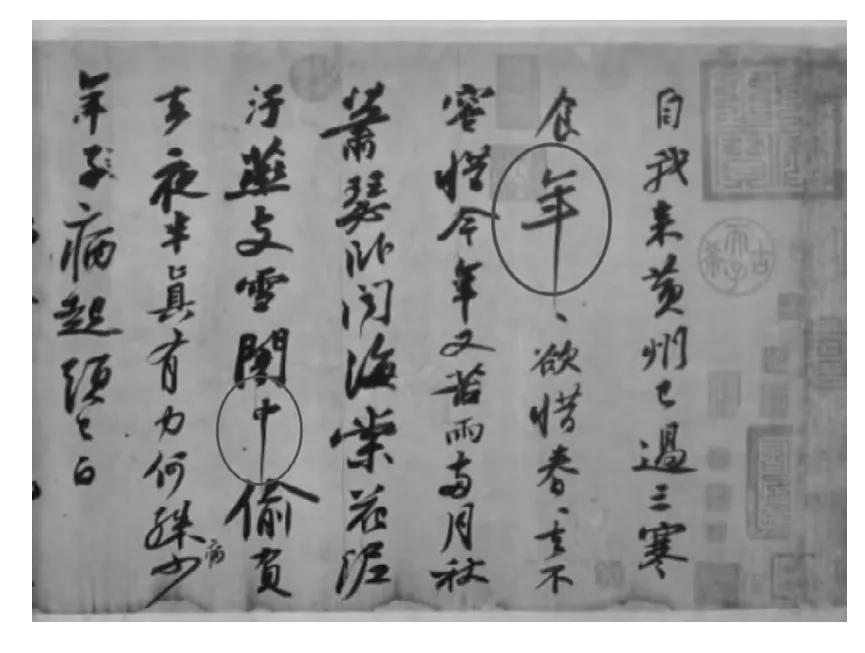

黄州《寒食诗帖》,为苏轼难得一见的大字行书手卷,也是其一生行书的代表作。诗帖为纸本墨迹,内容以行书书写五言古诗二首,共16行207字;作品纵宽34.2厘米,横长199.5厘米。文本的前一首写道:

自我来黄州,已过三寒食。年年欲惜春,春去不容惜。今年又苦雨,两月秋萧瑟。卧闻海棠花,泥污燕支雪。暗中偷负去,夜半真有力。何殊病少年,病起头已白。(见图1)

图1 《寒食诗帖》诗一首

元丰五年(1082)苏轼谪居黄州,已过了第三个寒食节了①寒食节在清明的前一日或二日。传为纪念春秋时代介之推在晋文公流亡列国,于饥寒交迫时,曾“割股奉君”。待晋文公日后复国为君,为回报之推,赐予利禄,然之推不就,携母隐于棉山,晋文公于是焚山以求之推,但之推竟抱树而被烧死。晋文公为感念之推,将其葬于棉山,并下令于焚死之日禁火寒食,以敬表哀思,日后遂有“寒食节”之称。。春天美好但难挽留,造化之神毫不留情地在暗中将青春给偷走了②《庄子·大宗师》谓:“夫藏舟于壑,藏山于泽,谓之固矣。然而夜半有力者负之而走,昧者不知也。”虽将舟与山藏好了,然天地间造化者仍默默地在运转中,将它负走移去,隐喻为天地间事物的无常变化,是不可固守的。见钱穆《庄子纂笺》,台北:东大图书公司,2006年,第52页。。于此益令人感伤生命的流逝与年华的老去,而此时的苏轼,好似生了场大病的少年,等病好的时候,已是鬓发斑白。这首诗借海棠的孤寂、落寞,自叹年华老去。海棠原盛产于西蜀,苏轼初来黄州曾寓居定惠院,院东杂花满山,有海棠一株,在竹篱间盛开,高雅洁净的海棠让满山的桃李显得俗艳不堪,顿然失色③宋·魏庆之《诗人玉屑》云:“元丰间,东坡谪黄州,寓居定惠院,院之东,小山上,有海棠一株,特繁茂,每岁盛开时,必为携客置酒,已五醉其下矣,故作此长篇,平生喜为人写,盖人间刊石者,自有五六本,轼平生得意诗也。”参见宋·魏庆之《诗人玉屑》卷17,台北:世界书局,2005年,第384页。。苏轼多次来此赏花,想起自己与海棠同样出自西蜀,如今流落于黄州,有种沦落天涯的慨叹。

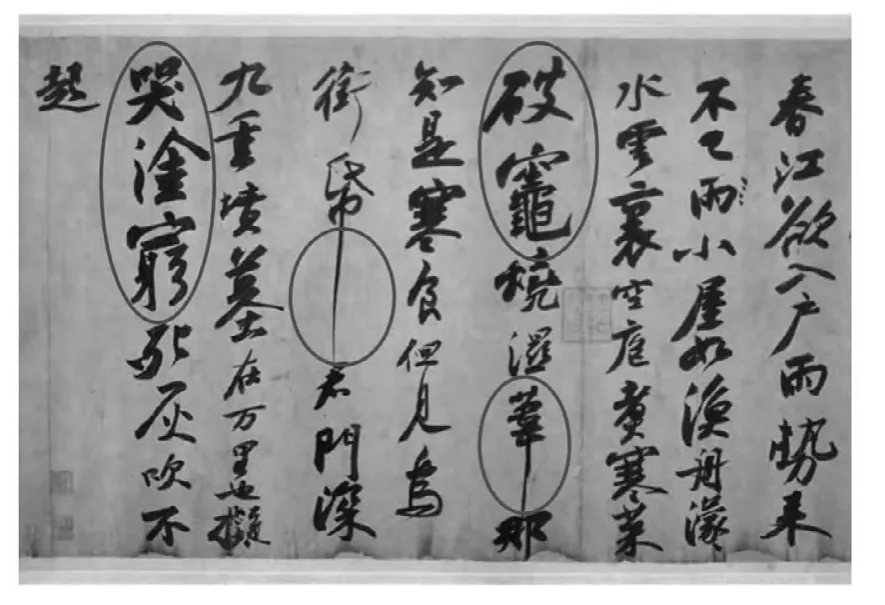

寒食诗的第二首写道:

春江欲入户,雨势来不已。小屋如渔舟,濛濛水云里。空庖煮寒菜,破灶烧湿苇。那知是寒食,但见乌衔帋(纸)。君门深九重,坟墓在万里。也拟哭涂穷,死灰吹不起。(见图2)

图2 《寒食诗帖》诗二首

诗的开头写道春江水涨,住在江边的东坡,望着绵绵不歇的雨势,江水仿佛要涨入屋里。屋小有如一叶渔舟,在蒙蒙的水云里摇荡。空荡的厨房里,在破灶上煮着冷菜肴,并烧着湿冷的柴苇。望着空寒破湿的景象,不知不觉中才想起寒食节又到了。只见乌鸦衔着坟间烧过的残剩的纸钱,在空中飞过。此时回想到自身被流放到黄州“思过自新”,只能自我反省过去所做的错事。如今想再返回朝中,却又望见君王的宫门层层深锁,而欲返乡祭祖,家乡又在万里之遥。无限的感伤,好像阮籍一样“穷途而哭”④《晋书·阮籍传》:“时率意独驾,不由径路,车迹所穷,辄恸哭而返。”见房乔撰、王云五主编《百衲本二十四史·晋书》上册,台北:台湾商务印书馆,2010年,第358页。,没有其他路可依循了。尔后发现自己的心万般沉重,有如死灰般的枯寂,燃不起一丝丝希望的火苗了。第二首诗描写当时的生活困顿,突显抒发悲愤之情,由情绪波动,到心如槁木死灰,寂寞凄凉,茫然无奈的心境,跃然纸上。

《寒食诗帖》的书写,字形大小穿插,字势攲侧多变,意境沉郁苍凉,通篇洋溢着情感的起伏、低回与长叹,极富感染力。苏轼用笔自然,以侧锋为主,有枕腕的偃笔,也兼用稍微提腕的悬笔。开头每行约九、十个字,行笔从容,沉着凝练,字体随情绪的起伏而攲侧错落,渐由小而大,墨亦由淡而浓。第三行开始字体变大,行笔亦随之加快,尤其到第二首“破灶烧湿苇”起,笔锋奔放,笔墨粗细变化明显,流畅的笔势,由淡然萧索,而至激情,复转为低语;或正锋、侧锋,转换多变,笔断意连。时而激昂,时而跌宕,笔力沉劲,气势磅礴,呈现丰富的章法变化。苏轼尝自言其书“短长肥瘠各有态”,因此如“年”“中”“苇”“帋(纸)”末笔悬针笔势,一如长剑出鞘,劲锐凌厉。而“破灶”二字如“石压蛤蟆”,“哭涂穷”三字又笔酣墨饱,重墨沉吟。行间强烈的节奏变化,以及字的重心上下字左倾右侧,仿佛是变奏乐曲于即将完结前的强奏,最终再以渐缓而小的字体收笔。通篇真行相间,结体开阔,爽丽酣畅,如其诗文万斛泉涌,一泻千里。苏轼将诗文心境情感的变化,寓于点画线条中,随着诗句语境的跌宕起伏,气势不凡而又能一气呵成,极变化之妙而达于“心手相畅”的境地。此为苏轼书札墨迹中,少见的朴厚纵逸书风,亦为其书法开创了抒情与言志的新意境。

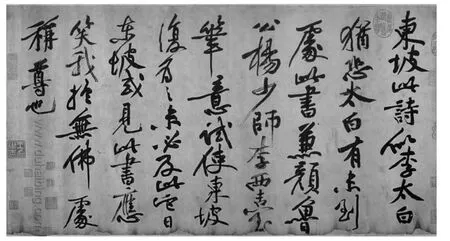

图3 《寒食诗帖》黄山谷跋文

元符三年(1100)河南永安县令张浩(1102—1163)将收藏的苏轼《寒食诗帖》携带到四川青神,前往拜谒与苏轼亦师亦友的黄山谷(1045—1105),山谷观此诗帖,欣然为之题跋,跋文写道:

东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。他日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。(见图3)

文中盛赞苏轼书法有颜真卿(709—785)、杨拟式(873—954)、李建中(954—1013)的笔意①文中李西台的说法有二:一指唐代李邕曾为“左台殿中侍御史”;一为北宋初年的李建中,曾任御史台,人称“李西台”。本文参考李郁周先生的考证,以及日本学者松井如流、中田勇次郎,中国台湾张光宾、傅申、江兆申、何传馨等学者的看法,以李建中较合乎山谷跋文之语意。见李郁周《苏轼〈寒食诗卷〉黄庭坚跋语析义》,《书画艺术学刊》第4期,第61页;松井如流:《寒食帖》,《书品》第14号,东京:东洋书道协会,1954年3月,第7页。并见松井如流:《中国书道史随想》,东京:二玄社,1977年,第236页;中田勇次郎:《黄州寒食诗卷》,《书道全集》15,《宋Ι》,东京:平凡社,1954年,第164页;张光宾:《中华书法史》,台北:台湾商务印书馆,1981年,第185页;傅申:《天下第一苏东坡—寒食帖》(2:7),《故宫文物月刊》总19期,台北:故宫博物院,1984年,第77页;江兆申:《苏东坡寒食帖》(8:1),《故宫文物月刊》总85期,台北:故宫博物院,1990年,第17页;何传馨:《寒食帖》,《大观—北宋书画特展》,台北:故宫博物院,2006年,第357页。,于书则兼有唐、五代诸家之长,即使日后苏轼再次书写,未必能达于此意境。山谷的跋文字体略大于寒食诗,以侧笔为势,行笔的提按变化,字势的紧密与开张,磊落俊爽,气象超逸,山谷或许有百代争胜,与苏轼相撷颃之意。而本帖最突出之处在于苏轼将悲苦的心境透过诗文、书法,做了完美的结合,再加上黄山谷的题跋,与原迹相互辉映,称为“苏黄双璧”,这也是中国书法史上少有的杰作,具有强大的感染力。

《寒食诗帖》于南宋初年由张浩的侄孙张演(约1131—1207)在诗稿后,另纸题跋:“老仙(苏轼)文笔高妙,灿若霄汉、云霞之丽,山谷又发扬蹈厉之,可谓绝代之珍矣……”而“埋轮之后”印(见图4),为对其先祖张刚(生卒年不详)不畏权势,不愿与朝中梁冀合作,将车轮埋入地底,以誓决心不愿驱车前往与之相合,遂以此典范事迹入印。元代时曾为张金界奴(1296—?)收藏,有“张氏珍玩”“北燕张氏珍藏”之印。其后收入内府,有元文宗“天历之宝”大印。明初仍为内府收藏,有“典礼纪察司印”。明末再度流于宫外,至清初曾为孙承泽(1529—1678),纳兰成德(1654—1685)收藏,有“北平孙氏”小印,以及“成德容若”、“楞伽真赏”等印。乾隆年间再度入府,此帖前有清乾隆皇帝(1711—1799)御题:“雪堂余韵”(见图5),乾隆皇帝亦将之刻入“三希堂法帖”中①《三希堂》原为乾隆读书之所,乾隆年间对内府收藏的自魏、晋至明末300余件书法作品中,尤其珍爱王羲之的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》和王献之的《中秋帖》,遂以此三件稀世墨宝的珍藏处所为名,称其书房为《三希堂》。此外,并精选书法名作钩模镌刻,汇编集成《三希堂法帖》。《三希堂法帖》是为清宫廷编刻的著名大型丛帖,全名称为《御刻三希堂石渠宝笈法帖》,法帖共32册,236篇,是清乾隆十二年由皇帝弘历敕命吏部尚书梁诗正、户部尚书蒋溥等人,将内府所藏历代书法作品,择其中精要,由宋璋、扣住、二格、焦林等人镌刻而成,共刻石500余块。现原石嵌于北京北海公园阅古楼壁上。。另有清末民初梁鼎芬(1859—1919)写的小楷题签:“宋苏文忠黄州寒食诗帖真迹”,及落款:“张文襄称为海内第一宣统癸丑二月梁鼎芬题记。”清末英法联军时《寒食诗帖》又流入民间,于同治年间(1862—1874)为广东冯展云(生卒年不详)收藏,之后曾遭遇火灾,下端留有火灼的痕迹,后入于颜世清(1873—1929)之手。1922年颜氏将之卖给收藏家菊池晋二(惺堂)(1867—?)。次年(1923)日本关东大地震,菊池冒死救出,虽然菊池后来罹难了,其对该帖的珍爱及舍命护之的行举,一时传为美谈。此帖后来寄存于内藤湖南(1866—1934)的居处,民国初年王世杰先生(1891—1981)到日本寻找,将《寒食诗帖》带回中国,1987年由台北故宫购回,现藏于台北故宫博物院。

图4 “埋轮之后”印

图5 清乾隆皇帝御题:“雪堂余韵”

世人将《寒食诗帖》称誉为继王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》后之“天下第三行书”②颜真卿《祭侄文稿》本幅作品中有元人鲜于枢的跋文,称此卷为“天下第二行书”。或有一说鲜于枢观看《寒食诗帖》后,称之为继《兰亭序》、《祭侄文稿》后之“天下第三行书”,虽未有正确数据辅证,然此称誉世无间言。参见曹宝麟《中国书法史·宋辽金卷》,杭州:江苏教育出版社,2000年,第109页。,对后世影响深远。而明朝董其昌(1555—1636)称誉为其平生所观苏轼墨迹中,以此为甲观①董其昌题跋墨迹,见苏东坡《黄州寒食诗卷》,东京:二玄社,1983年,第22页。。苏轼由“乌台诗案”而致流放到黄州时,可谓“壮怀销尽”,在端居深念、覃思积年之非后,又能在不如意中,寻得几分的如意。而书后留纸,这种形式上的空白,诚如石守谦所言,“充塞着东坡傲岸的自负,与其向后世书家的挑战。”②石守谦:《无佛处称尊——谈黄庭坚跋寒食帖的心理》,载于《故宫文物月刊》第85期,第10~17页。之后黄山谷的跋文,苏黄合璧,谱出了书史上动人的乐章。诚如曹宝麟所言,《寒食诗帖》的不同凡响,在其于出世、入世、尚法与尚意的撞击下,所迸发出的让世人惊鸿的一瞥,稍纵即逝,不可复得③参见曹宝麟《中国书法史·宋辽金卷》,南京:江苏教育出版社,1999年,第109页。。

三、结 论

书法具是有时间性与空间性的艺术,其文字造型本身即具有空间意象,而书写时的点线律动,则形成了具有时空交感的空间意念。黄州时期是苏轼在仕途上的重挫,透过《寒食诗帖》联结了苏轼人格理想与对内在精神超越的追寻。在此技道相参、主客交融的灵性交感中,苏轼作品所蕴含的空间意象,可以让我们洞悉创作主体复杂的心理变化,及其深层的生命意义。

苏轼历经宦海浮沉、被贬到黄州的生活,由最初的惶恐不安以及时常浮现沦落天涯的无奈与落寞,经由黄州地理山川的时空洗涤,在浸霪大自然中,悟出褪尽繁华的表象,重新观照质朴生命的本质。苏轼在转念间重新出发,学作农夫、渔夫、平常百姓;不以逆境为惩罚,转而享受这种苦楚的生活乐趣,因此,使得磨炼后的心灵更加丰富,生命力也更为强韧。综观苏轼一生,其性格的倔强与任性,虽有睥睨百世的风发意气,以及在文学艺术上振铄寰宇的才情,却也使他在宦海中载浮载沉,多次遭受贬谪流放。苏轼独特的人生审美态度,以及丰富的文化性格与困蹇的人生际遇,孕育出他不凡的人格魅力。黄州《寒食诗帖》沉郁苍凉又不失旷达的诗句与书写的凝练蕴藉,于端庄中杂染流丽,于刚健中蕴涵婀娜;阔落的体势,跌宕多变,含蓄地表现出苏轼的人生际遇与心性在面对激情的约束后所抒发的旷达,使观者仿佛聆赏一出五合交臻的变奏交响乐曲。

苏轼的诗文与书法相互渗透,虽然诗文中一股悲凉凄清之气充塞纸表,然更多的是传达了苏轼面对生活的态度,素朴平淡的心绪牵动,铺陈出他含蓄深远的人生体悟。凄寂的书作独白,以及卷后数尺的留空,欲待“五百年后人做跋”,落寞中仍显自负。黄州地理空间提供了苏轼体察生活的心理意象,在日常生活中的冥想与观照,不断蓄积其生命厚度;面对苦难的豁达与丰富的感受力,赋予了艺术家联想与开阔的创作空间,此中孕育的苏轼不同凡响的生活美学,正是其美丽而苍凉的生命写照。