闲暇活动如何影响社会资本——基于ISSP2007-Leisure Time and Sports调查数据的分析

2014-11-24□周苑

□ 周 苑

随着国家经济社会发展和公众闲暇时间的日益增多,有关闲暇活动与社会资本的研究受到了学者的广泛关注。凡伯伦在《有闲阶级论》一书中道明了不同社会阶级所参与的不同生活休闲方式,而社会资本背后往往与社会阶级有着密切的联系,即所谓闲暇活动的选择对于社会资本的上升或下降有着显著的影响。美国社会学家普特南(Putnam)通过对美国保龄球社团的研究,发现打保龄球的人多了,可是保龄球组织却变少了,人们更倾向于独自打保龄球。普特南以美国社会团体数量的减少揭示出了美国社会资本存量的下降。[1]然而,这些研究大多停留在理论层面,很少有定量的实证研究。在这一背景下,本研究将运用International Social Survey Programme(ISSP)于2007年就有关“闲暇时间与运动”主题所做的调查数据库,通过量化分析,希望能够对闲暇活动与社会资本的关系做更进一步的研究解释,并试图在厘清闲暇活动与社会资本关系的基础上,反思与社会资本有关的理论与现实问题。

一、文献回顾

要梳理社会资本与闲暇活动两者的关系,首先需要对这两个概念有清晰的了解。所谓社会资本的概念自布迪厄提出以来,得到了科尔曼、普特南、福山等人的发展,形成了较为全面的社会资本理论。通常意义上的社会资本是指社会资源的集合体,这些资源与社会网络有着紧密的联系。从具体研究而言,社会资本主要被归纳为社会信任和社会参与两个维度,本文也主要沿着这两个维度展开对社会资本的操作化分析。闲暇活动一般存在着内容指向与性质指向两种分类标准。前者如书画、收藏、棋牌、看电视、听音乐等。[2]后者主要包括社交性活动、艺术性活动、康乐性活动、流动型活动、自我中心型活动、自我设计型活动等。[3]

目前针对闲暇活动的研究主要集中于闲暇活动的影响因素分析,有关闲暇活动与社会资本关系的直接 研 究 很 少。如Bauman et al.[4]、Downward[5]、Humphreys and Ruseski[6]、Su-Yen Chen & Yang-Chih Fu[7]、Wicker et al.[8]、王梅香与江泽群[9]等学者从微观入手,分析了年龄、教育、收入、婚姻状况、家庭组成、职业等个体因素对于居民闲暇活动的影响;Van Tuyckom[10]、Humphreys and Ruseski[11]等人则从宏观方面分析了GDP、国家对健康的投入、政治稳定、政府管理、法律等因素对于居民闲暇活动的影响分析。此外,Brad Humphreys,Katerina Maresova & Jane Ruseski[12]采用综合的视角,对国家及个人因素在闲暇活动中的交互作用进行了研究。

在专门针对闲暇活动与社会资本的关系研究中,M.Lindstr ¨om 等人在2003年的一项研究中将社区构成作为社会资本的维度,通过研究发现社区构成越是多元化,其居民闲暇活动的参与度就越强。[13]随后,M.Lindstr ¨om 又在2011年的一项研究中将社会信任作为因变量,考察了社会资本(社会网络、社会参与)对闲暇活动参与的影响,结果显示这两者之间存在显著影响。[14]W.Kerry Mummery 等人通过对澳大利亚昆士兰1278 名被调查者的研究,对社会资本的社会网络、社会支持、社会参与这三个维度计算综合指数,研究发现,社会资本综合指数的高低与人们的闲暇活动参与度成正相关,即社会资本较低者,较不会参加闲暇活动。[15]韩国Lee Hong-Goo 博士关于“大众体育与社会网络和社会支持关系的研究”,得出了“参加大众体育能促进社会网络的改善和社会支持的提高”的研究结论。[16]于永慧用网络规模、关系强度、紧密度这三个社会网络变量与闲暇活动做分析,结果发现大众体育与社会网络的网络规模、关系强度、紧密度的相关关系具有显著性。[17]

根据以上文献综述,我们可以发现,目前学界针对闲暇活动影响因素的分析,要么着眼于微观因素(如性别、职业、年龄、收入等),要么着眼于宏观因素(如经济、政治与法律等),这些分析过程过于直观简单,并未能挖掘出与闲暇活动参与相关的更深层次的影响机制,如社会网络、社会资本的作用。因而,将社会资本与闲暇活动二者进行相关分析有着重要的学术意义。然而现有针对二者关系的研究也还存在一些不足:首先,现有研究(如M.Lindstr ¨om 在2003 与2011年的研究)主要通过论证个人社会资本的强弱来判断其闲暇活动的参与程度,并没有论证不同性质闲暇活动参与对于社会资本获得之间的反向影响,因此已有研究还主要是单向度讨论。其次,已有关于社会资本与闲暇活动两者关系的研究主要停留于通过简单的相关分析证明社会资本与闲暇活动之间存在正相关关系,而没有尝试进行相应的回归分析,缺乏对二者之间影响关系的数量分析,从这一角度而言已有研究定量分析的深度还不够。基于此,本文拟对ISSP 2007①ISSP(国际社会调查项目)是一个跨国合作调查项目,成立于1984年,是自发的非政府非盈利学术组织,每年做一次调查,旨在推动社会科学研究的标准化和国际化,协调跨国跨地区的联合项目,建立共享的社科数据库。该国际调查项目旨在通过多国比较,对全球性社会问题进行调查分析,合作型的调研项目能够有效利用多方资源,得到较为全面可靠的数据资料,是进行多国比较研究的重要实证资料。数据库进行相关数据的二次挖潜,通过回归分析论证闲暇活动参与对于社会资本获得之间的反作用,即具体分析不同性质闲暇活动对于社会资本的不同作用机制,并以此为基础试图通过闲暇活动这一崭新的视角来发掘社会资本的新特性。

二、数据来源与研究假设

ISSP 2007 数据库是国际社会调查项目在2007年针对“闲暇时间与运动”的一个全球性专题调查,调查涉及34 个国家,涵盖发达国家、发展中国家等国家类型,平均每个国家调查1000 人左右,采用自填问卷法与当面访问法进行资料收集。问卷主要由闲暇运动内容与满意度、闲暇时间与工作生活的联系、闲暇运动的功能、闲暇运动的社会性质、公民社会政治参与、闲暇时间的社会决定因素等若干模块组成。该调查在各个国家均采用严格的多层抽样的方式进行调查,反馈的数据结果较为科学。

本研究主要提取了ISSP 2007 数据库中与社会资本、闲暇活动相关的问题。根据普特南对社会资本核心概念的界定,所谓“社会资本”主要是指社会参与和社会信任,社会参与指的是人们参与各个社团的情况,社会信任则是指人们对他人的信任程度。鉴于该问卷与数据库中“社会参与”和“社会信任”这两个维度的问题都能较为容易地抽取到,本研究也因此将社会资本分解为社会参与及社会信任两个维度,并分别进行操作化。

本研究主要围绕两方面的问题而展开:一方面,通过相关分析判断人们是否参与闲暇活动越积极,对于社会公众事务的参与度也越高,同时对他人的信任感也会越强。另一方面,将通过不同闲暇活动对于社会资本的影响,验证闲暇活动类型与社会资本的关系,并以此为基础进一步检验闲暇活动与社会资本之间的相互关系。基于此,本研究提出如下两个具体研究假设:

假设1:人们的闲暇活动参与度越高,社会参与度越高。

假设2:人们的闲暇活动参与度越高,对他人的信任越强。

三、统计过程说明与结果分析

(一)闲暇活动参与度与社会参与的关系

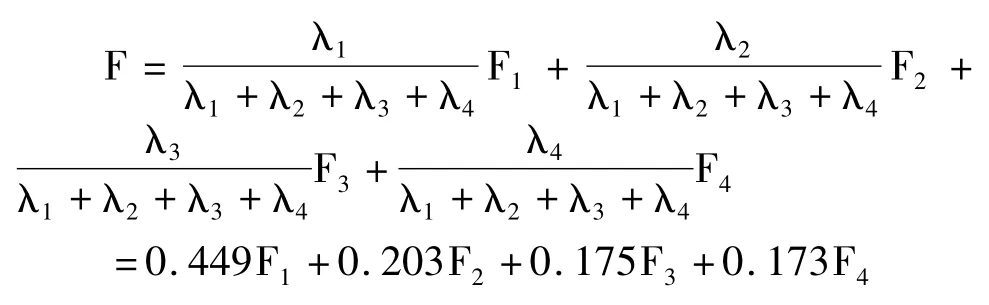

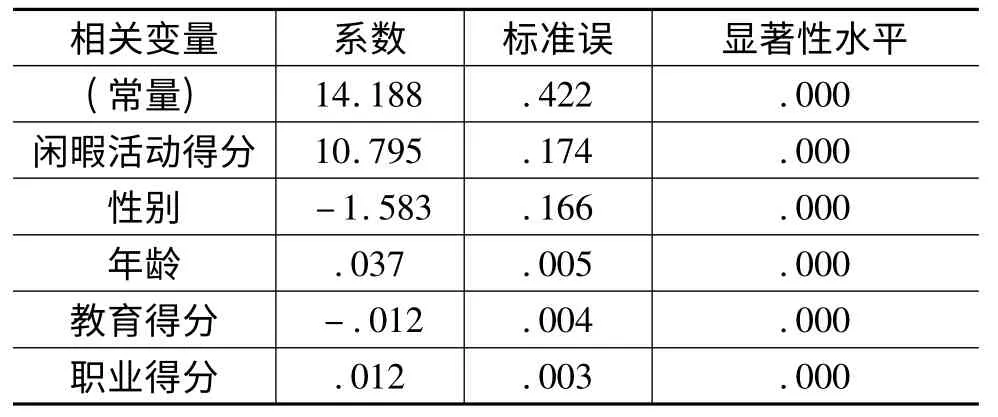

在ISSP2007 数据库中第6-18 题(分别是看电视、看电影、朋友聚会等闲暇活动),主要用于测量被调查者的闲暇活动参与情况。本研究针对这些变量的具体操作方法如下:首先,依据参与活动频率越高分数越高的方法,将选项进行赋分转置,依次为5、4、3、2、1。其次,采用主成分提取方法,通过因子分析从中提取出四个因子(F1、F2、F3、F4)。根据前后两次测试,发现第8 题“外出购物”无法进行有效因子提取,因此将其删除。最后对剩下的12 道题进行因子分析。KMO 值为0.775,Bartlett 球形检验通过,提取因子解释力度为51.195%,整体因子提取较为理想。从表1 可以看到4 个因子的提取情况。根据因子类别,以及参考已有研究对闲暇活动的分类,本研究将这些因子分别命名为F1(观览型,包括看电影、参加文化活动如听音乐会、戏剧、参与体育活动如运动、去健身房、上网)、F2(社交型,包括亲戚聚会、朋友聚会、打牌、参加体育赛事)、F3(自我设计型,包括看书、做手工)、F4(自我中心型,包括看电视、DVD、听音乐)。在此基础上,根据各公因子对应的方差贡献率为权数计算综合统计量——闲暇活动得分(Leisure Time Score)。

表1 闲暇活动因子旋转成份矩阵

数据库中用来测量社会参与情况的主要是第52-56 题(分别是参与运动团体情况、参与文化团体情况、参与宗教团体情况、参与社区服务/市民团体情况、参与政党情况)。本研究针对这些变量的具体计量方法如下:首先,按照参与频率高低将变量重新赋分,具体方法同闲暇活动参与一样;其次,将这些分类变量,通过公式(X-Min/Max- Min)×100转换成连续型变量,计算出社会参与得分(Social Participation Score)①该方法参考贾俊平编著的《统计学》中指标转换方法的极值标准化方法,将数据库中的分类变量转换为百分制的连续型变量。。

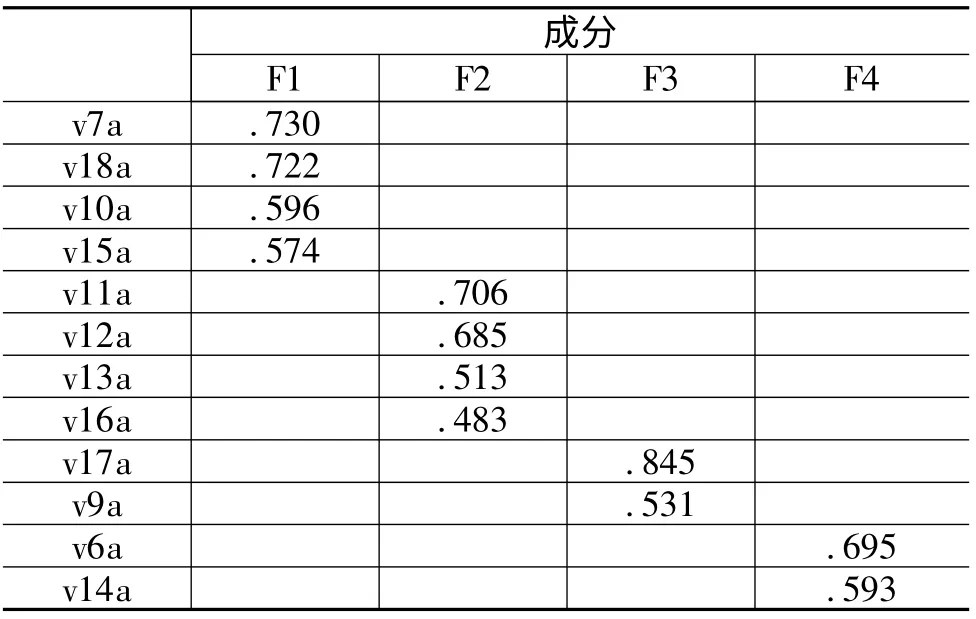

在控制变量方面,除了年龄为连续变量,其他变量如受教育水平(第79 题)和职业声望(第122 题)都为分类变量。本研究通过公式(X- Min/Max-Min)×100 同样将这些变量转换成连续型变量并换算为教育得分(Education Score)以及职业得分(Job Score)。表2 为控制变量描述。

表2 控制变量描述(%)

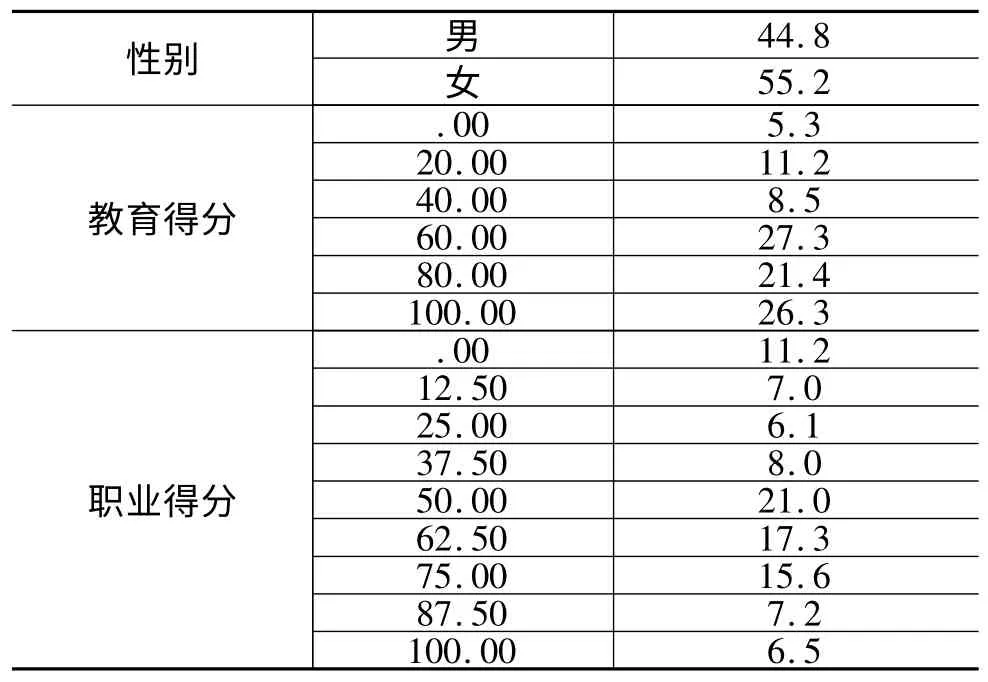

在此基础上,为了验证闲暇活动参与度与社会参与度之间的关系,我们将社会参与度作为因变量,以性别、年龄、教育得分、职业得分、闲暇活动得分作为自变量进行线性回归,以检验闲暇活动得分对于社会参与度的影响,可以得到1 个回归模型(见表3)。回归模型结果显示,闲暇活动参与度与社会参与度的标准回归系数为10.795,为正相关,且显著性检验都通过;R2=0.115,说明当人们的闲暇活动参与度上升的时候,人们的社会参与度也上升。同时,性别、年龄、教育得分、职业得分对社会参与也有影响,其中,性别与社会参与度呈负相关,表明了男性的社会参与度更高;年龄和职业与社会参与呈正相关,即参与者的年龄越大、职业声望越高,其参加社会团体活动的积极性也越高。这与国外一些学者的研究(如Bauman et al.,2002;Downward,2007;Humphreys and Ruseski,2007)基本保持一致。此外,回归模型结果还显示教育与社会参与之间呈现出了负相关关系,这可能是由于受教育程度比较高的人更倾向于参加一些更为小团体化的组织,如马云在卸任阿里巴巴CEO 后组建的“菜鸟网络”,就不是一个通俗意义上的社团。这也与选项中没有“商业社团”这一类别有关。

表3 闲暇活动参与度与社会参与度的线性回归

根据表3 我们还可以发现:相比以上这些变量,对社会参与作用更大的是闲暇活动参与程度,其系数几乎是其他变量系数的10 倍。其后较有影响的是性别因素,系数只有1.583。根据问卷中对于闲暇活动的界定,我们可以发现大部分的闲暇活动(如朋友聚会、打牌、参加文化活动等)都需要人们加入特定的团体(如健身协会、小区文化队等)才能开展。而参加的这些社团与问卷中对于社会参与的描述直接相关,因而两者会存在较强的相关关系。同时,这样的闲暇活动参与在生活中也具有现实意义。随着人们参与社团组织的增加,能够在组织中进行社会参与的可能性和主动性也会加强,这些都有利于提升他们的社会参与度。

为了进一步研究哪种类别的闲暇活动对社会参与最具影响力,我们对四种类别的闲暇活动与社会参与度做皮尔逊相关。根据表4,可以发现观览型、社交型、自我设计型这三种闲暇活动类型与社会参与度均呈正相关关系,在0.01 的显著性水平下,相关系数依次为0.298、0.195、0.139,决定系数R2 依次为0.089、0.038、0.019。观览型、社交型、自我设计型这三种闲暇活动类型与社会参与度之间呈现正相关关系,其中的原因较好理解,因为这三种类型的闲暇活动都在一定程度上需要对外界保持开放性,与他人接触,尤其是观览型和社交型的休闲活动,都是外出与他人进行互动,因而能有效提高这些闲暇活动参与者的社会参与程度。而自我中心型的闲暇活动(如在家看电视、听音乐等)则属于封闭型的闲暇活动,它的相关系数为-0.078,R2为0.006。这类封闭型闲暇活动与社会参与度之间存在负相关关系,这类闲暇活动的增多,不仅不能提高参与者的社会参与程度,反而在一定程度上阻碍了其与外界的联系。

表4 四种类型闲暇活动与社会参与度的皮尔逊相关

(二)闲暇活动参与度与社会信任的关系

在ISSP2007 数据库中,用来测量社会信任的是第57 题(总的来说,你对他人的信任程度是多少)。从有关社会信任频数分布表中(见表5)可以看出,被调查对象认为人们通常能信任的占被调查总体的36%,认为与他人相处得小心谨慎的占被调查总体的38.6%,认为人们总是能信任和认为人们总是不可信的分别占5.7%、17.1%。由此可见,人们的信任程度总体处于一般水平。

表5 社会信任频率分布表

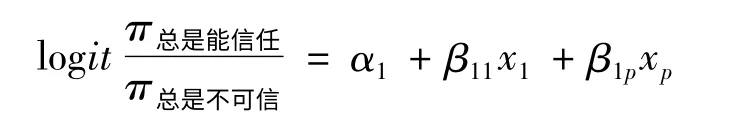

为了进一步验证闲暇活动参与度与社会信任之间的关系,我们将社会信任作为因变量,以闲暇活动参与度作为自变量进行多项无序Logistic 回归,得到1 个回归模型。在回归模型中,我们以“人们总是不可信”(You almost always can’t be too careful in dealing with people)这一取值作为参照水平,对“People can almost always be trusted”(人们总是能信任,即高信任度)与“You almost always can’t be too careful in dealing with people”(人们总不能信任,即低信任度)进行比较,也可是说是每一个问题中,信任程度最高与信任程度最低的比较。

在表6 中,我们可以看到闲暇活动参与度对人们的社会信任构成显著性影响,显著性检验都通过。其中,“人们总是能信任”、“人们通常能信任”、“与人相处得小心”三个变量的OR 值分别为2.786、3.029 与1.575,这意味着人们的闲暇活动参与度每提高一个单位,上述三个变量与“人们总是不能信任”的比值是原来两者比值的2.786 倍、3.029 倍、1.575倍。如果把“人们总是能信任”看作信任度最高,把“人们总是不能信任”看作信任度最低,这一显著性检验也就意味着,人们的闲暇活动参与度越高,其社会信任感就会越高。对于其中的原因可以解释为:随着人们闲暇活动参与度的增强,与人交往的机会与频率增强,人们能够从相处中更好地了解他人,从而提升对他人的认知和判断力,进而提高对他人的信任感。

表6 :闲暇活动参与度对社会信任的无序多分类Logistic 回归分析

为了进一步验证不同类型闲暇活动参与与社会信任之间的相关性,我们对四种类别的闲暇活动F1、F2、F3、F4 与社会信任做斯皮尔曼相关分析。从表7 可以看出,观览型、社交型、自我设计型、自我中心型这四种闲暇活动类型与社会信任均呈负相关关系,前三者在0.01 的显著性水平下,相关系数依次

为-.227、-.028、-.053,自我中心型和社会信任的相关性相对较弱。由于数据库中V57 社会信任的分布是逐渐降低的,因此,随着各类闲暇活动参与度的上升,社会信任也呈现出上升趋势。其中,观览型闲暇活动由于需要更多地参与到社会的活动中,如听音乐会、看电影等,同其他人的接触更多,因此相较其他活动类型,对社会信任能够产生最大的作用。而自我中心型的闲暇活动,一般都是在自己家中独自完成,缺乏与他人的联系,难以构建合适的社会网络,因而对提升社会信任的贡献最小。

表7 闲暇活动各类型对社会信任的斯皮尔曼相关

(三)社会参与度与社会信任的关系

在验证了闲暇活动参与度与社会参与度、社会信任之间的关系之后,还需要对于社会资本的两项具体内容“社会参与度”与“社会信任”之间的关系做进一步的验证,以检验二者之间是否存在显著关系。此处我们主要对二者进行无序多分类Logistic回归分析。从表8 我们可以看出,社会参与度对人们的社会信任构成了显著性影响,显著性检验都获得通过。其中,“人们总是能信任”这一变量的OR值为1.022,这意味着人们的社会参与度每提高一个单位,认为“人们总是能信任”与认为“人们总是不能信任”的比值是原来两者比值的1.022 倍,也就是说人们的社会信任随着社会参与的提高逐步上升。同样,“人们通常能信任”这一变量的OR 值为1.012、“与人相处得小心”这一变量的OR 值为1.003,我们也能得出相似的结论。如果把“人们总是能信任”看作信任度最高,把“人们总是不能信任”看作信任度最低,这一回归结果表明社会参与度与社会信任这两个社会资本的具体内容,两者之间存在着显著的相关关系;人们的社会参与度越高,其社会信任感也会越高。此外,将社会参与度与社会信任做斯皮尔曼相关分析,我们可以发现,在0.01 的显著性水平下,这二者间的相关系数为-.108(见表9),由此可见,社会参与、社会信任作为社会资本的两个维度,相辅相成,随着社会参与度的增高,社会信任度也在增强;二者共同决定着社会资本的强弱。

表8 社会参与度对社会信任的无序多分类Logistic 回归分析

四、结论与思考

本文试图以闲暇活动参与情况为出发点,利用跨国统计资料,对社会资本的两种类型——社会参与、社会信任一一进行分析,得出了人们的闲暇活动参与度与社会资本之间存在着紧密的联系。具体结论包括:(1)人们的闲暇活动参与度越高,社会参与度也会越高。也即热衷于参与闲暇活动的群体,其相应的社会参与程度会提高,两者之间存在显著正相关。(2)人们的闲暇活动参与度越高,社会信任度也随之增强。这是因为闲暇活动多数发生于人际互动过程之中,因而能够扩展人际网络,增强社会网络的密度,缩短人际距离,从而提升人们的社会信任程度。(3)不同的闲暇活动类型对于社会参与、社会信任作用强度、向度存在差异。其中,观览型闲暇活动与社交型闲暇活动由于其外倾性对人们社会参与、社会信任的提升作用最为显著,而自我中心型闲暇活动则由于其内倾性不太利于人们的社会参与、社会信任的提升。(4)社会资本的两个维度——社会参与及社会信任之间同样存在正相关关系,人们的社会参与度越高,社会信任感就会越高,两者相辅相成,共同决定着社会资本的强弱。

上述研究结论在有关社会资本的理论研究和现实指导方面具有一定的意义。从理论意义上来说,相对于以往研究,本研究的新颖之处主要体现在深化了已有关于闲暇活动与社会资本两者辩证关系的认识,扩展了闲暇活动、社会资本研究的内容和方向。首先,已有关于社会资本与闲暇活动的研究,主要从社会资本对于闲暇活动的影响出发,概况地讨论了社会资本对于闲暇活动的影响情况(如上文提及的M.Lindstr ¨om 在2003、2011年的研究;W.Kerry Mummery2007年在澳大利亚的研究)。但是这些研究既未对社会资本的不同维度进行讨论,也忽视了从闲暇活动的视角对社会资本进行考察。其次,已有针对社会资本的研究主要从社会资本的性质、功能(如科尔曼对于社会资本类型的划分[18])、社会资本与社会网络的关系(如边燕杰“弱关系”理论的提出和发展[19])、社会资本与社会阶层的关系(如张文宏对于社会网络阶层构成的研究[20])等角度出发,但是唯独欠缺从闲暇活动视角进行的分析。因此,本文的研究成果既丰富了社会资本的研究内容,从闲暇活动的视角出发对社会资本的增长或下降做出了解释,又从反方向讨论了闲暇活动对于社会资本的作用,将闲暇活动根据性质划分为四种类型,探讨不同类型闲暇活动对于社会资本的作用程度和方向,弥补了现有研究的不足。此外,在本文研究的基础上,笔者认为可以提出“闲暇社会资本”的概念,即由参与闲暇活动所引发的社会参与、社会信任等的变化带来的社会资本存量和流量的变化。同时,基于中国特殊的“关系社会”特征,中国人的行为更多受到人情、面子的影响,因而,我们可以在现有研究的基础上,引入对中国人特有行为方式的分析,形成具有中国本土特色的闲暇社会资本研究范式。

从现实意义上讲,本研究有关闲暇活动与社会资本内在关系的研究,为如何改善个人的社会资本状况提出了可行路径。已有针对社会资本影响因素的研究认为社会资本与个体经济文化状况、社会阶层等因素相关,从而提出了改善个体经济文化水平、缩小阶层差异等对策建议。本研究则通过探讨发现了闲暇活动之于提升社会资本的重要作用。因此就本研究的实践价值而言,要改善个人的社会资本状况,社会个体就应该多参与集体性的闲暇活动(如观览型与社交型闲暇活动),并主动参与社团组织,分享闲暇活动网络带来的人际资源,扩大社会网络范围;就政府而言应该提升大众的休闲意识,进行健康休闲活动的倡导,开辟更多的闲暇活动设施和平台,为大众的休闲娱乐创造良好的设施基础,引导人们通过休闲活动在提升精神生活质量的同时,提高自身的社会资本水平。当然还需要强调的是,闲暇活动参与的背后牵涉着更复杂的阶层问题,也即布迪厄的文化区隔。同时,在中国特殊的“关系社会”中,人们从家庭出发发展出不同的关系网络,依照远近次序建立社会关系,这也在一定程度上导致了阶层固化。因此,通过实现不同阶层之间的多元化的闲暇活动参与,借助闲暇活动的力量打通阶层之间的隔膜,实现跨阶层的交流和互动,从而缩小阶层差异,对于提升社会底层民众的社会资本有重要的现实意义。在此基础上,如何提供一条可行的阶层上升渠道,打破阶层之间的固化局面,为人们提供一个资源自由流动的社会环境才是根本之策。

其实,社会资本的背后是社会网络的构建与维系。社会资本理论导源于对社会网络的研究,社会资本是社会网络运作过程中形成的一系列资源。然而本研究由于数据的局限,未能对社会资本背后社会网络的具体建构内容做相应的探讨,只是做了相应的关系研究。因此,后续我们可以从更精准的问题设计、分析中探寻社会网络与闲暇活动内在的联系,从社会网络中心性、密集性、相关性等方面分析具体的闲暇活动与社会网络建构之间的联系,寻找闲暇活动过程是如何建构并管理社会网络,什么样的闲暇活动管理着什么样的社会网络,从而对我国的社会资本情况有一个更为全面的了解,为社会网络分析提供一种闲暇活动视角下的新型研究范式。

[1]李煜.文化资本、文化多样性与社会网络资本[J].社会学研究,2001(4).

[2]刘晓莲.城市居民休闲活动参与的影响因素研究[J].企业经济,2012(9).

[3]杨国良.城市居民休闲行为特征研究——以成都市为例[J].旅游学刊,2002(2).

[4]Bauman,A.,Sallis,J.,Dzewaltowski,D.,and Owen,N.Toward a better understanding of the inuences on physical activity:The role of determinants,correlates,causal variables,mediators,moderators,and confounders[J].American Journal of Preventive Medicine,2002:23(2):5-14.

[5]Downward,P.Exploring the economic choice to participate in sport:Results from the 2002 general household survey[J].Internatioanl Review of Applied Economics,2007:21(5):633-653.

[6]Humphreys,B.R.and Ruseski,J.E.Participation in physical activity and government spending on parks and recreation[J].Contemporary Economic Policy,2007:25(4):538-552.

[7]Su-Yen Chen ,Yang-Chih Fu.Leisure Participation and Enjoyment Among the Elderly:Individual Characteristics and Sociability[J].Educational Gerontology,2008:34(10):871-889.

[8]Wicker,P.,Breuer,C.,and Pawlowski,T.Promoting sport for all to age- specific target groups:the impact of sport infrastructure[J].European Sport Management Quarterly,2009,9(2):103-118.

[9]王梅香、江泽群.台北市青少年休闲动机与休闲参与之研究[J].北体学报,2003(11).

[10]Van Tuyckom,C.Macro-environmental factors associated with leisure-time physical activity:A cross-national analysis of EU countries[J].Scandinavian Journal of Public Health,2011,39(4):419.

[11]Humphreys,B.and Ruseski,J.An economic analysis of participation and time spent in physical activity[J].The BE Journal of Economic Analysis & Policy,2011,11(1):1-47.

[12]Brad Humphreys,Katerina Maresova,Jane Ruseski .Institutional Factors,Sport Policy,and Individual Sport Participation:An International Comparison[J].Sports and Economics,2012(5).

[13]M.Lindstr ¨o m,M.Moghaddassi,J Merlo.Social capital and leisure time physical activity:apopulation based multilevel analysis in Malm,Sweden[J].Epidemiol Community Health,2003,57:23 –28.

[14]M.Lindstr ¨om.Social capital,desire to increase physical activity and leisure- time physical activity:A population-based study[J].Public Health,2011,5:442-447.

[15]Mummery W K,Kolt G,Schofield G,et al.Associations between physical activity and other lifestyle behaviors in older New Zealanders[J].Journal of physical activity &health,2007,4(4):411.

[16]Lee Hong-Goo.Social national university the relationship between participation in sport for all,social network and social support[D].汉城:启明大学,2001.

[17]于永慧.参加大众体育与个人社会网络的关系分析——和其他休闲活动类型相比较[J].天津体育学院学报,2005(6).

[18]James Coleman.Social Capital in the Creation of Human Capital[J].American Journal of Sociology,1988(4).

[19]边燕杰、张文宏.经济体制、社会网络与职业流动[J].中国社会科学,2001(2).

[20]张文宏、李沛良、阮丹青.城市居民社会网络的阶层构成[J].社会学研究,2004(6).