资源空间集聚对企业国际化的影响机制研究

2014-11-22王为东陈丽珍胡绪华房厚庆

王为东,陈丽珍,胡绪华,房厚庆

(1.江苏大学 财经学院,江苏 镇江 212013;2.东南大学 经济管理学院,江苏 南京 210089)

一、引 言

随着经济全球化的日益加深,企业在国际市场中的竞争力已成为国家竞争优势的重要基础,企业“走出去”战略相应成为我国对外开放政策的重要组成部分。在此背景下,企业国际化影响因素的研究方兴未艾,大致从要素资源、企业、行业、区域等不同层次、不同维度进行。其中,Porter重新评估了集聚经济的重要性,提出集聚经济是企业国际竞争力的关键[1]。产业集群对企业国际化的作用可归纳为“集群效应”[2],即“来源于一组具有强相关的竞争优势的结合,外在于单个企业,但内在于产业集群。”其核心思想是认为位于产业集群内的企业具有不在集群内的企业所没有的特定优势,而优势则进一步由资源空间集聚所引起的外部经济性带来。大量实证研究表明,位于集群内企业的生产率和创新水平高于不在集群内的企业[3]。在此基础上,研究者进而提出,资源集聚有利于提升企业国际竞争力[4]。

地理接近的企业通过资源集聚效应获益的研究目前已日渐成熟,资源空间集聚外部性形成的机制大致包括:竞争压力、专业化分工、专用资源及共享公共基础设施、稠密网络与信誉机制及知识创新。这些机制对集群外部性形成具有重要意义,然而这些机制如何进行协调和管理对于资源集聚如何形成外部经济性和集群优势仍有争议,尤其是在意大利产业区研究中得到大力倡导的以小企业为主导的被称为“新马歇尔式”集群的组织形式的普适性仍然存疑。因此,Markusen总结了一系列不同的集群治理结构,指出区别于“新马歇尔式”集群结构的其他集群组织模式,如以大企业为主导的“轮轴式产业区”的存在合理性,但对于这一组织模式如何使得集群外部性得到发挥还没有更为清晰的分析。近年来,学者们开始从进化论的视角看待集群,他们宣称不存在普适的集群组织模式,认为环境适应性、多样性、自组织性、路径依赖等是解释集群组织形式的关键。根据这一思路,企业异质性与角色理论得到研究者的强调,领导企业、“核心企业”、“桥企业”、“守门者”等角色的大量研究[5]表明,不同企业对集群的环境适应性具有不同作用,这些作用对于集群空间集聚的外部性发挥至关重要,尤其是具有“中心—边缘”层次构造的集群组织模式在新经济形势下得到研究者的关注。研究过程中,学者们逐步意识到企业角色理论与集群整体组织能力的关联,如Catalan与Ramon-Muñoz的研究指出,时尚产业国际市场中绝大多数著名西班牙企业是从20世纪80年代产业区中涌现的,这些企业既可能是从经典马歇尔式外部性中获益,也可能是利用了领导企业的组织能力[2]。

据此,本文首先分析资源空间集聚、集群优势形成及企业国际化的作用机制,将资源集聚区分为物质资源集聚与智力资源集聚,将集群优势区分为成本优势和创新优势,将集群领导企业的作用提炼为集群组织能力,在此基础上,对集群优势对资源集聚效应的中介作用以及集群组织能力在集群优势形成过程中的调节作用进行阐述,并以江苏制造业特色产业基地为例,实证分析资源空间集聚对企业国际化的作用机制。

二、理论梳理、概念界定和研究假设

(一)集群优势

集群研究者认为,相近或相关产业的企业能够从资源空间集聚的规模外部经济中获益,资源集聚也能够成为产业竞争优势的来源。规模经济性或外部性是指随着生产规模扩大而出现的长期平均成本下降的现象,从而能够取得一种成本优势。集群这一成本优势的获得可从竞争与专业化分工所带来的效率提升以及公共基础设施、专用资源和稠密网络所带来运输成本、交易成本与信息搜索成本降低中获得。近期研究者进一步提出,资源集聚所带来的集群优势不仅是成本下降,而且通过特有的学习机制促进知识创新,有利于集群适应环境变化。据此本文将集群优势区分为成本优势和创新优势,将集聚区分为主要与成本相关的自然资源、资本设备、劳动力、信息等的物质资源集聚以及主要与知识创新有关的知识、人才、大学与科研院所等的智力资源集聚。

1.成本优势

成本优势形成机制已有大量研究基础,主要包括以下几个方面:

(1)竞争作用。Porter提出,企业间的激烈竞争是创新和产品分工的重要激励因素,也是提升企业国际竞争力的关键[1]。在集群成长和专业化分工早期,竞争往往起着决定性作用。这些企业间不需要有亲密的关系或输入输出交易。但是,企业通过共同地理区位了解到竞争者的产品特点和他们使用的生产要素的质量和成本。地理接近性便利了持续的比较和调整。

(2)专业化分工。受到资源稀缺性制约,集群中的企业都是从包括研发、设计、制造、营销等生产服务链条中截取部分阶段从事分工活动。这种分工专业化带来了各分工阶段效率的提高。正如马歇尔所描述的,集群中“假如一个人有一个新想法,就会被其他人所吸收并同他们的意见整合,进而成为新思想的来源。不久其他的辅助性交易得到发展,为其提供工具和材料、组织运输、并通过很多方法提高材料的经济性。”一旦建立了专业化产业集群,就会发展出专业化服务的需求,这就激励供应商靠近这些企业以降低运输成本和交易成本,获得规模经济性。

(3)专用资源与共享公用基础设施。交易成本理论提供了专有投资的类型:设备位置专用性、物质资产专用性、人力资本专用性(如培训)、专用能力、品牌专用性和时间专用性等。在集群中,这样的专业资源和公用基础结构包括熟练劳动力市场、可得资本、资深供应商、专业服务企业和研发实验室等[6]。Porter进而提出,集群内的企业通过利用特定资源要素如专业劳动者及中间产品的供给、相关支持产业及服务、公共机构的可接近性提升其效率[1]。

(4)信誉机制与信息获取。20世纪70年代意大利经济复苏与增长背景下,学者们提出了产业地理集聚的新优势:小企业与本地机构的稠密网络提供的灵活性[7]。集群内的企业在专业化分工基础上必须寻求具有资源相互依赖性的合作伙伴,包括供应商和海外客户等,正如有学者指出,组织面临这样的相互依赖性,原因在于它们需要资源,不仅是金钱而且是如专业技能的资源来接近特定类型的市场[8]。然而,企业对具有能力和值得信赖的潜在合作者的信息可能并不掌握,使得合作面临着极大风险。大规模稠密网络提高了声誉机制,为嵌入于稠密网络中的本地集群企业提供了信任这一社会资本。集群内企业往往借助具有信誉机制的本地稠密网络进行合作伙伴信息搜寻,以降低合作以及走向国际化市场的风险。

可见,劳动力、企业家、技术、信息等物质资源的空间集聚有利于集群企业降低成本,进而提升企业在国际市场上的竞争力。据此提出假设1、假设2。

假设1:物质资源集聚有利于集群企业降低成本。

假设2:集群的成本优势有利于企业国际化。

2.创新优势

集群内部的交易是集群成本优势的重要来源,然而,学者们发现,很长时间以来集群和集聚很少有强烈的内部输入—输出联系。如对美国宾夕法尼亚制造业部门的研究发现,只有很少比例的物质联系在区内发生[9]。在美国老工业区和高技术生产区域的研究中证实,区内输入—输出联系并非最为重要[10]。即使是在硅谷,超过45%和70%的供应商和销售商都在区外[11]。那么,如果不是基于区内输入—输出关系的成本优势,企业进入集群的激励是什么。研究者提出集群特有的知识创新优势是企业集聚的重要原因,集群创新背后是集群特有的学习与创新机制。总结而言,集群学习与创新机制包括相互联系的两个方面:

(1)“自播”(local buzz)机制。本地学习过程受到研究者的一贯重视,如Maskell强调传统的集聚效应如降低交易成本和运输成本之外的知识和能力的作用,指出通过企业间分工的不断加深,集群企业提升了知识创造的能力[12]。Bathelt等将集群中这种基于本地面对面交流的学习称为“自播”(local buzz)机制[9],正如马歇尔描述的“产业空气”一样,企业可以以很低的成本接触本地知识库,因而该机制构成了集群企业的一大优势。

(2)“渠道”(global pipelines)机制。基于本地学习的“自播”机制有利于集群既有知识和经验的传播、消化和吸收,构成了集群学习优势的重要来源。然而,“自播”机制的利益有一定的“门槛”,超过这个门槛“知识同化”的效应就会显示出来[13],尤其在全球化环境下这一效应将加速进行。与此相关,“渠道”(global pipelines)机制受到研究者的重视,它指的是企业与集群区域外企业的交流。Owen-Smith和Powell对波士顿生物技术集群的研究表明,接触新知识不仅仅依赖于本地互动,而且经常要通过跨区域战略伙伴[14]。类似地,硅谷在区域内建立了合作和知识共享的模块化生产网络,同时,又通过与美国国内和国际信息产业网络的联系,掌握着市场方面的大量信息,使硅谷成为全球信息产业的“HUB”[15]。

借助这两个机制,集群可以在全球范围内搜索和学习更优的问题解决方案,并在本地有效地加以消化、吸收和利用,推动集群的技术、组织和产品创新,进而提升国际化水平。据此提出假设3、假设4。

假设3:智力资源集聚有利于形成集群创新优势。

假设4:集群的创新优势有利于企业国际化。

根据假设1、2、3、4,可以认为资源集聚通过成本与创新优势的中介作用提升企业国际化水平,进而有假设5、假设6。

假设5:物质资源集聚通过成本优势的中介作用提升企业国际化水平。

假设6:智力资源集聚通过创新优势的中介作用提升企业国际化水平。

(二)集群组织能力

要适应富于变化的全球化环境,集群需要进行技术、组织以及产品的集成和创新以持续生存和发展,其本质是集群要素间的协调问题。Chandler从企业的层次提出,企业的组织能力对外国市场的要求非常关键,并提出组织能力基于三种类型的知识或能力,即技术、产品和管理。Grant进而提出,组织能力是整合的结果[16]。进化论经济学家Nelson和Winter则强调组织能力的累积学习视角,提出企业是有效惯例的出现和进化的组织,并且有效惯例就像基因一样,基因遗传是产业竞争中成功的一个关键来源。美国产业集群发展的最新研究表明,领导企业(Leading firm)易于衍生在其竞争领域有很好生存机会的同类竞争企业,因而组织复制与遗传是产业集群的源动力[17]。可见集群中领导企业涌现首先是因其在市场上获得成功,接着通过复制,形成与其竞争性的本地其他领导企业。如美国硅谷的发展初期,诺贝尔奖得主Shockley的公司推行基于内向维度的封闭的高度集权的管理模式,类似于128号公路的“原子式”大企业模式,而企业网络的变革发生在对该公司管理方式不满的最优秀的8个人离开公司时,成立了“Fairchild Semiconductor”公司,新公司抛弃了等级制的内部管理模式,推行模块化的管理模式。这一有效模式在硅谷中得以复制,英特尔、惠普等硅谷领导企业都从这一企业衍生而来。

需要指出的是,与企业内整合方式不同,产业集群是以具有自主产权的企业为节点的企业网络,具有自组织特征,其协调和整合方式具有自发性和涌现的特征[18],既不同于完全松散的“原子式”的市场协调机制,又不同于企业内部“层级制”的命令协调机制,介于市场和企业之间。研究者认为,在全球化背景下,由大企业领导,具有“中心—边缘”层次构造的本地集群在协调机制上往往更为有效[19]。如Chandler就强调外国市场上的成功需要大企业的涌现,并认为与发展组织能力相伴,一些产业中的大企业能够成为企业网络的核心节点,即供应商与转包商围绕一个产业大企业组织。这类集群可界定为“层次式”产业集群,以区别于原子式和层级制产业集群。这一协调机制的有效性得到近年来大量实证研究的支持。如对意大利产业集群的历史重新考察发现,众多产业集群迅速被大企业所主导,而没有出现领导企业的典型小企业产业区如Carpi的针织业集群,20世纪80年代后期经历了急剧的衰退[20]。类似地,最新实证研究[2]指出,20世纪80年代约一半西班牙纺织、服装和制鞋业演化为“中心-外围”产业区类型,大中型企业成为管理者。更为重要的是,这些领导企业所在产业集群占据了67%的西班牙纺织、服装和制鞋业出口总额。

可见,集群组织能力的发展与领导型大企业的涌现以及“层次式”产业集群整合机制的形成高度相关。集群组织能力依赖于领导企业对企业网络协调水平的提升,其整合机制具有自组织特征。可以认为领导企业作用越突出,集群的组织能力就越强,整合协调方式就越接近于企业内部的“层级制”。反之,领导企业作用越小,集群的组织能力就越弱,集群整合方式就越接近于市场机制。如“新马歇尔式”产业集群内小企业占据主导地位,领导型大企业较少,可以认为集群组织能力发展得较弱。

(三)集群组织能力对集群优势发挥的作用

领导企业不仅对衍生同类竞争领域竞争性领导企业有影响,而且对集群其他层次的竞争与专业化分工具有重要影响。领导企业往往是首先在市场上获得成功,也更多聚焦于品牌、研发等产业链高端环节,不仅能够衍生其他领导企业,而且通过衍生、培育和选择供应商,进一步影响集群的分工专业化和竞争,使得竞争在不同层次上进行,避免陷入同质化的低价竞争的陷阱,从而对专有资源的形成、对信誉机制的建立起到重要推动作用。因此,可以认为,组织能力往往体现为领导企业这一整合作用的发挥,这一作用的发挥对物质资源通过竞争、分工、专有资源、信誉机制等外部经济性的发挥起着重要调节作用。据此得出假设7。

假设7:集群组织能力调节物质资源集聚对集群成本优势的作用,即组织能力越强,物质资源集聚对集群成本优势的作用越强。

领导企业同样对学习机制的建立和整合起着重要作用。经济全球化条件下,渠道的建立与外部知识探索对集群发展至关重要。Grabher发现,建立和维持外部关系需要时间和努力,并且没有定期的联系和互动就不能持续[21]。Bathelt等同样提出,建立全球渠道需要有目的、有步骤和有系统地建立信任,并且认为由于这个过程需要投资和资源,企业能够控制的渠道数量很可能与其规模成正比[9]。因此,历史发展悠久、资源丰富的企业在时间、人员、资金、技术等方面具有优势,能够占据集群中领导位置。与此同时,领导企业需要利用本地知识库将所探索的外部新知识在集群内传播、消化、吸收和利用。据此,可以认为,领导企业对“渠道”机制与“自播”机制的整合发挥着重要调节作用,有利于集群创新优势的发挥与集群企业的国际化。据此提出假设8。

假设8:集群组织能力调节智力资源集聚对集群创新优势的作用,即组织能力越强,智力资源集聚对集群创新优势的作用越强。

综上所述,物质资源集聚与智力资源集聚通过成本优势与创新优势进而提升企业国际化水平,成本优势与创新优势起着中介作用;组织能力则对物质资源集聚与智力资源集聚转化为成本优势与创新优势起着调节作用。

三、实证分析

(一)研究背景

本文研究对象是江苏特色产业基地,江苏倡导园区建设多年,特色产业基地建设较为典型,强调资源地理集聚效应的发挥,目前规划建设的特色产业基地已达100家。2011-2012年,研究者与江苏省宏观研究院合作进行了江苏特色产业基地的调研,首先对3个特色产业基地进行实地调研,以确定调查问题的合理性,在此基础上通过特色产业基地所在地方政府上报数据的方式,取得了江苏特色产业基地建设的第一手资料。将江苏特色产业基地作为实证研究对象的优势包括如下三个方面:一是江苏省外向型经济倡导多年,近年来实施“走出去”战略成果也较为突出,企业国际化水平应该较为显著;二是江苏省特色产业基地建设已经成为推动区域经济发展的典型,资源集聚情况较好,并且领导企业在其中龙头作用也一直得到强调,并直接称其为龙头企业;三是江苏的特色产业基地处于同一个大区域,发展历史和环境条件较为接近,降低了其他因素影响所可能导致实证结果的偏差。

(二)变量测量

一般认为我国“走出去”战略有两个层次:一是商品和劳务输出;二是资本输出,即对外直接投资。研究者指出,经济全球化条件下发达国家高工资水平是制约我国制造业对外直接投资的主要因素,而贸易成本的降低使得国内企业更倾向于出口而不是对外直接投资[22]。据此本文以企业出口总额占销售额比重来衡量“企业国际化水平”。以销售成本率来衡量“成本优势”,即以“集群企业成本总额/集群企业营业收入总额”来直接衡量“成本优势”。

本文各构念尽量采用成熟量表,对部分量表研究较少的构念将进行探索式因子分析。构念“创新优势”主要参考蒋春燕等关于新产品绩效和谢洪明等关于知识利用和技术创新的成熟量表,以“集群企业专利总数占全国行业比重”、“集群企业新产品总数占全国行业比重”这两个指标加以衡量[23-24]。根据本文分析,集群组织能力大小与领导企业协调作用发挥高度相关,而领导企业在集群中的地位与产业或市场的集中程度高度相关。Catalan和Ramon-Muñoz[2]指出,通常采用的集聚系数(如CR与HHi)来判断产业或市场的集中程度对企业数量较为敏感,而且不能提供集聚完整信息,因此建议采用销售排名前10%的企业占据集群销售的比重判断集群是否属于“新马歇尔式”产业集群或是本文界定的“层次式”产业集群。据此,“组织能力”选取了“领导企业数量占集群企业数量比重”、“领导企业销售总额占集群总销售额比重”、“最大销售额企业占集群总销售额比重”等三个指标衡量。

由于“物质资源集聚”与“智力资源集聚”两个构念尚未有成熟量表进行衡量,拟通过其他显性指标进行探索性因子分析得到。“物质资源集聚”选取了“企业个数占全国行业比重”、“职工人数占全国行业比重”以及“基地总销售额占全国行业比重”等三个指标衡量。原因在于企业是资源的重要组织者,企业数量行业内占比从一个方面反映了资源的集中程度。劳动力要素是集群的重要资源,而且专用的劳动力市场是规模经济的重要来源,因此使用“职工人数占全国行业比重”来反映“物质资源集聚”。“基地总销售额占全国行业比重”是反映资源在行业内的集中程度的相对指标。类似地,“智力资源集聚”选取了“研发机构数占全国行业比重”、“研发人员数占全国行业比重”、“研发投入占全国行业比重”等三个指标加以衡量。

(三)探索性因子分析与构念合理性评价

首先对衡量各构念的指标进行标准化处理,然后采用SPSS16.0软件进行探索性因子分析。因子分析结果表明,KMO值为0.648,Bartlett值为755.549,在0.001水平上显著。排除因子负荷在0.8以下的测量指标,如表1所示。旋转法共抽取四个特征值大于1的因子,累积方差解释率达到78.743%。且构念的Cronbach’sα值均超过0.75,具有较好的内部一致性。表明可以进行进一步的验证性因子分析。

表1 构念的测量模型

在进行验证性因子分析与假设验证之前,还需要计算二阶构念之间的相关系数矩阵。如表2所示,构念之间的最大相关系数为0.713,低于0.8的阈值,说明测量模型均较好地测量了各自的构念,构念之间相关性不高,不影响构念之间路径系数。同时,各构念的平均方差萃取量(AVE)均大于0.5,组合信度(CR)均大于0.7,说明构念量表具有较好的信度(见表2)。各指标的因子载荷都超过了0.6,并且在0.001的水平上显著,表明具有良好的收敛效度。另外,表2的结果显示各构念的AVE值均大于变量间相关系数的平方,表明指标具有较好的判别效度。据此,可对构建进行验证性因子分析。

表2 构念描述性统计及效度

(四)验证性因子分析与假设验证

运用结构方程模型方法(SEM)和AMOS7.0统计软件分析数据,进行变量间关系的验证性因子分析。模型的总体拟合指数如表3所示,模型拟合卡方和自由度分别为666.7、173,表明模型的拟合情况较好;GFI、AGFI、RFI、IFI等统计量均高于0.8的可接受水平;统计量RMSEA为0.012,低于0.1的可接受水平。三方面的统计量水平表明模型可以接受。

表3 模型的总体拟合度指数

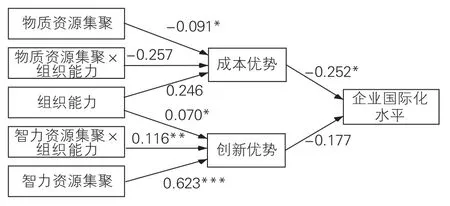

根据以上模型评价结果,可以进一步验证本文的理论假设。结构方程模型中的变量间关系如图1所示。

图1 变量间关系分析结果

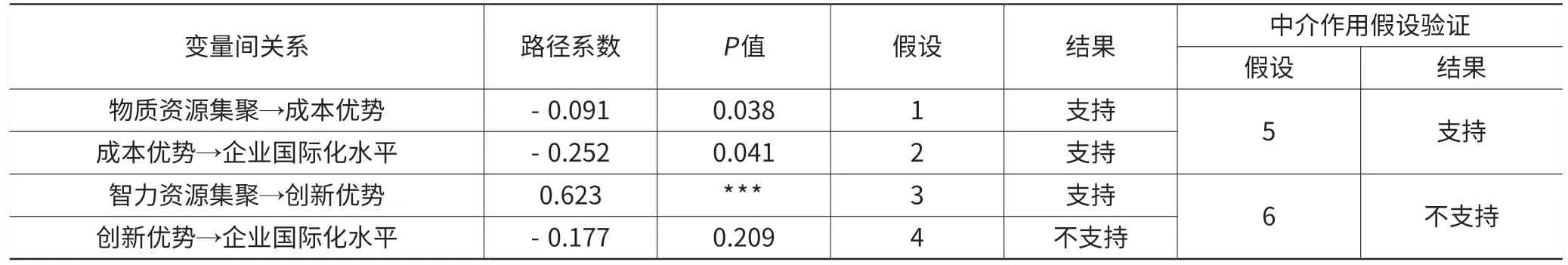

1.成本与创新优势中介作用相关假设验证

如图1和表4所示,物质资源集聚与成本优势的相关系数具有显著性,表明物质资源集聚程度越高,成本就越低,支持了物质资源集聚有助于形成成本优势的假设1;成本优势与企业国际化水平具有很高水平的相关性,且相关系数(-0.252)具有显著性,表明成本越低则企业国际化水平越高,支持了成本优势有利于企业国际化的假设2;综合两者,关于集群物质资源集聚经由成本优势的中介作用提升企业国际化水平的假设5得到了支持。同时,智力资源集聚与创新优势的相关性非常高,且显著性在0.001水平上,智力资源集聚有助于形成创新优势的假设3得到有力支持;然而创新优势与企业国际化水平的相关性为负,且不具显著性,关于创新优势有利于企业国际化的假设4没有得到支持;综合两者,关于集群智力资源集聚经由创新优势的中介作用提升企业国际化水平的假设6未得到支持。

表4 假设验证

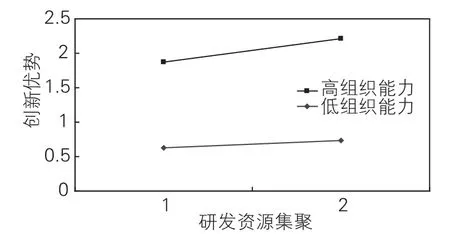

2.组织能力调节作用假设验证

由图1可见,物质资源集聚没有对成本优势的形成起到促进作用,且组织能力的调节作用不显著(p=0.466),假设7没有得到支持。而组织能力对智力资源集聚具有显著的调节作用(系数为0.116,p<0.05),假设8得到支持。即组织能力越高时,智力资源集聚对创新优势的形成作用越大,组织能力起到了放大器的作用,结果如图2所示。

图2 组织能力对创新优势形成的调节作用

四、结论与建议

本文试图打开资源空间集聚转化为企业国际竞争力的黑箱,在总结资源集聚形成集群优势的基础上,分析集群优势的中介作用与组织能力的调节作用,并以大力倡导特色产业基地建设的发达省份江苏为背景加以实证。研究结论如下:

(1)企业国际化水平提升主要来源于集群成本优势,而不是创新优势。研究结果发现,江苏特色产业基地中企业国际竞争优势的来源仍然是依靠成本优势,而创新优势的作用没有得到支持。表明尽管江苏处于全国发达地区前列,但在全球价值链中仍处于低端制造环节,还没有实现通过研发、营销等高端环节发展主导全球价值链的实力。

(2)物质资源空间集聚仍没有形成显著的集群成本优势。特色产业基地建设得到江苏政府的大力推动,强调物质资源的空间集聚和规模的扩张,成为全国典型。然而,研究结果发现,尽管成本优势的中介作用得到支持,但物质资源的空间集聚却没有显著地提升集群成本优势(相关系数为-0.091)。值得注意的是,部分特色产业基地的案例研究也发现,随着近年来产业规模的不断扩张,利润率却出现下降的现象,如以江苏沙钢集团为龙头企业的扬子江国际冶金工业园。

(3)智力资源空间集聚与企业国际化呈现“两张皮”现象。研究结果表明,尽管智力资源集群有力提升集群创新优势,但这一优势没有转化为企业国际竞争力。表明江苏特色产业基地建设试图通过智力资源集聚以提升企业竞争力的目标目前尚没有完全实现,集聚的智力资源没有得到有效的协调,智力资源空间集聚与企业国际化仍是“两张皮”。

(4)集群组织能力对创新优势形成发挥了调节作用,但没有对物质资源空间集聚效应发挥起到调节作用。研究显示,集群组织能力对智力资源集聚的创新优势发挥起到了显著的调节作用,但作用系数仍然较小。同时,集群组织能力对物质资源集聚成本优势发挥没有起到调节作用。可见,尽管江苏在特色产业基地建设中非常强调领导企业的带动作用,但是实证结果表明领导企业对集群资源的协调能力仍然不足。

可见,集群企业国际市场竞争力主要来源于集群成本优势,而不是创新优势,然而物质资源空间集聚并没有显著提升集群企业的成本优势。进而,集群优势中介作用不显著,资源空间集聚与企业国际化总体呈现“两张皮”现象。与之相关,尽管集群组织能力对集群创新优势形成的调节作用得到支持,但集群组织能力没有促进集群成本优势的形成。这就要求江苏特色产业基地在进一步的发展过程中,一是不能仅仅注重物质资源地理上的集中,而且要加强资源合理利用,注重企业间的产业联系,以进一步增强成本优势;二是不仅要注重将智力资源转换为创新优势,进一步要将智力资源转换为市场优势,推进新产品和新专利的市场应用,提升国际竞争力;三是要切实加强企业间的分工合作,努力培育龙头带动企业,增强龙头企业在集群优势形成过程中的组织作用。

[1]Porter M E.Clusters and the New Economics of Competition[J].Harvard Business Review,1998,76(6):77-90.

[2]Catalan J,Ramon-Muñoz R.Marshall in Iberia:Industrial Districtsand Leading Firmsin the Creation of Competitive Advantage in Fashion Products[J].Enterprise and Society,2013,23:1-33.

[3]Boix R,Joan T.Industrial Districts,Innovation and I-district Effect:Territory or Industrial Specialization?[J].European Planning Studies,2010,18(10):1707-1729.

[4]Llonch M.Trademarks,Product differentiation and Competitiveness in the Catalan Knitwear Districts during the Twentieth Century[J].Business History 2012,54(2):179-200.

[5]Lombardi M,Randelli F.The Role of Leading Firms in the Evolution of SMEs Clusters:Evidence from the Leather Products Cluster in Florence[R].Working Paper No.17,2012.

[6]Romo F P,Michael S.The Structural Embeddedness of Business Decisions:The Migration of Manufacturing Plants in New York State,1960-1985[J].American Sociological Review,1995,60:874-907.

[7]Piore M J,Charles FS.The Second Industrial Divide:Possibilities for Prosperity[M].New York:Basic Books,1984:55-56.

[8]Gulati R.Social Structure and Alliance Formation Patterns:A Longitudinal Analysis[J].Administrative Science Quarterly,1995,40(4):619-652.

[9]Bathelt H,Malmberg A,Maskell P.Clusters and Knowledge:Local Buzz,Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation[J].Progress in Human Geography,2004,28(1):31-56.

[10]Chapman K,Walker D.Industrial Location:Principles and Policies[M].Oxford and New York:Basil Blackwell,1987:47.

[11]Oakey R O,Rothwell R,Cooper S.Management of Innovation in Small Firms[M].London:Francis Pinter,1988:2-6.

[12]Maskell P.Towards a Knowledge-based Theory of the Geographical Cluster[J].Industrial and Corporate Change,2001,10(4):921-943.

[13]Uzzi B.Social Structure and Competition in Interfirm Networks:The Paradox of Embeddedness[J].Administrative Science Quarterly,1997,42(1):35-67.

[14]Powell W,Koput K,Smith-Doerr L.Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation:Networks of Learning in Biotechnology[J].Administrative Science Quarterly,1996,41(1):116-145.

[15]Sturgeon T.What Really Goes on in Silicon Valley?Spatial Clustering and Dispersal in Modular Production Networks[J].Journal of Economic Geography,2003,3(4):199-225.

[16]Grant R M.Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm[J].Strategic Management Journal,1996,17:109-122.

[17]Klepper S.The Origin and Growth of Industry Clusters:the Making of Silicon Valley and Detroit[J].Journal of Urban Economics,2010,67(1):15-32.

[18]王为东,陈丽珍,胡绪华.龙头企业数量特征对集群创新绩效影响的实证研究[J].科技进步与对策,2013,30(24):86-90.

[19]王为东,王文平.基于企业学习策略的集群持续创新机制及其实证研究[J].南开管理评论,2009,12(6):27-33,41.

[20]Crestanello P,Giuseppe T.A Global Network and its Local Ties:Restructuring of the Benetton Group[C].London and New York:routledge,2010:239-258.

[21]Grabher G.The Project Ecology of Advertising:Tasks,Talents and Teams[J].Regional Studies,2002,36:245-262.

[22]戴翔,韩剑,张二震.集聚优势与中国企业“走出去”[J].中国工业经济,2013(2):30-36.

[23]蒋春燕,赵曙明.组织学习、社会资本与公司创业——江苏与广东新兴企业的实证研究[J].管理科学学报,2008,11(6):61-76.

[24]谢洪明,罗惠玲,王成,等.学习、创新与核心能力:机制和路径[J].经济研究,2007(2):59-70.