政治关联、进入壁垒与中小高新技术企业技术创新

2014-11-21王珍义何胡琴

王珍义,何胡琴,苏 丽

(武汉纺织大学 会计学院,湖北 武汉 430200)

一、引 言

技术创新是中小高新技术企业生存和可持续发展的命脉,但创新活动总是嵌入在有效的互动或多种社会联系中[1]。政治关联一般是企业基于各种目的建立的与拥有政治权力的个人和部门之间的联系,在转型经济中,该联系作为一种替代机制,可为企业的发展提供诸多便利。我国正处于转型经济发展中,政府有相当大的权利通过政策的支持和干预来影响企业的微观运营[2],企业通过与政府建立政治关联,可以提升“沟通效应”,获取“稀缺资源”。相对于大型企业而言,中小高新技术企业在技术创新过程中面临着管制性进入壁垒及融资歧视,而在目前的制度背景下,仅凭中小企业自身的力量难以摆脱歧视困境,于是大多数企业期望依赖政治关联这种非正式的替代机制突破进入壁垒以获取稳定的创新环境和融资环境[3-6],为企业的技术创新和进一步发展拓展空间。高管的政治关联和政治策略对企业技术创新及可持续发展而言至关重要[7]。

通过文献检索发现,学术界有关企业政治关联经济后果的理论分析和实证检验的研究成果主要体现在政治关联与企业价值的相关研究和政治关联与企业行为的研究。相对而言,政治关联与企业价值的研究文献较为丰富,且得出了两种截然相反的研究结论,部分学者研究发现政治关联与企业价值正相关,[8-13],另一部分学者却发现政治关联与公司价值负相关[14-17]。与此同时,国内学者对于政治关联与企业行为如融资[18]、投资[19]、战略多元化[20]、慈善行为[21]也有所研究,并取得了较为丰硕的研究成果。近年来,随着学者们对组织中政治行为及其经济后果的持续研究,人们开始关注政治关联与技术创新之间的关系,其研究文献也逐渐增多。已有文献主要是采用思辨方法分析政治因素对企业技术创新的影响[22-23];少数几篇实证研究,虽然验证了政治因素与技术创新的关系[24-25],,但未深入探讨政治因素与技术创新的作用机理;谢言、高山行(2010)[1]虽然分析了企业政治联系对其自主创新影响的作用机理,发现知识创造在政治联系与自主创新之间存在完全中介效应,但并非聚焦中小高新技术企业;王珍义、苏丽(2011)[26]以中小板上市的高新技术企业为研究对象,研究发现外源融资在政治关联影响技术创新中起着部分中介效应的作用。那么需要进一步的探讨的问题是,还有哪些可能存在的中介变量在政治关联影响技术创新中发挥着作用?即需要深入分析政治关联对企业技术创新的影响机理,寻找其他中介变量。

本文以中小板上市的高新技术企业为研究样本,结合我国特殊制度背景,借鉴国内外学者的相关研究成果,考察政治关联、进入壁垒与技术创新的关系,试图对以下问题做出回答:其一,作为非正式替代机制的政治关联是否对技术创新产生积极影响?其二,进入壁垒是否是政治关联影响技术创新的中介变量?因此,本研究可能的学术贡献主要体现在:深入分析政治关联对中小高新技术企业技术创新的影响路径,即寻找二者之间的中间变量,为进一步探寻政治关联对企业技术创新影响的传导渠道提供新的研究视角和转型经济国家的实证证据,从而丰富相关文献。

二、理论分析与研究假设

(一)政治关联与技术创新

目前学界对“政治关联”的定义虽表述多样,但究其本质而言,一般认为是指企业基于各种目的建立的与拥有政治权力的个人和部门之间隐性的政治关系,包括企业的高管当时或者曾经在政府(或国会)部门任职、通过选举捐款获得的关系等[15,27-28]。本文根据我国目前的制度背景,借鉴国内外相关文献的研究成果,将政治关联定义为企业与各级政府部门之间建立的联系,包括企业的总经理、董事长、董秘或董事等高管目前或曾经担任政府官员、人大代表和政协委员获得的关系。

不可否认,企业的技术创新活动总是置于众多的外部社会关系网络中,其中,政治关联是其众多外部社会关系中不可忽视的一种,因为技术创新的诸多方面如资金供给、税收优惠、行业管制、政府补助等均与政府的行政执法密切相关。再者,由于转型经济时期正式制度的失范及研发过程的高风险性,均给企业技术创新带来了极大的隐患和后顾之忧[29-33],倘若企业不能有效解决研发资金的供给、行业准入等“稀缺资源”问题,其技术创新或者中途“夭折”,或者难以坚持到产品商业化的成功时刻[34-38]。

交易成本理论表明企业技术创新活动过程中产生的各项交易费用与当地经济法律制度的完善程度相关,若正式制度失范,则企业技术创新活动中产生的各项交易费用会额外增加。在我国转型经济制度背景下,中小企业在整个经济体系中属于弱势群体,由于难以获得金融机构乃至政府行政执法部门的信任,相比大型企业而言,在获得金融资源和政府各种审批和资质认定方面会受到“歧视”,继而产生额外的交易费用。鉴于此,大多数中小企业期望通过建立政治关联这种非正式的“替代机制”降低交易成本,缓解技术创新中研发资金的供给、行业准入等“稀缺资源”问题。从而在“开源”、“节流”及科技信息的传导等方面提升技术创新的有效性。主要体现在:

(1)有利于各种冲突的顺利解决。当企业的技术创新活动与政府监管发生矛盾时,良好的政治关联可以更加顺利、及时的解决冲突,从而减少企业创新活动的公共关系成本。

(2)有利于技术创新过程中各种稀缺资源的获取。良好的政治关系,可以为政府补助、外部融资以及宽松的行业准入资质提供便利,从而保障企业技术创新的资金供给,并在某种程度上破解行业准入壁垒。

(3)有利于及时获取科技信息。在信息时代,谁掌握了最可靠的产业政策和科技信息,谁就能更好地把握技术创新的先机。然而信息传播最权威的渠道来自政府,因此良好的政治联系有利于及时获取可靠的科技信息,抢占科技信息的制高点。基于以上分析,提出如下假设:

假设1:限定其他条件,相对于非政治关联的企业,政治关联企业的技术创新能力更强。

假设2:限定其他条件,政治关联对企业技术创新具有显著的促进作用。

(二)政治关联与进入壁垒

在我国转型经济的制度背景下,由于管制性进入壁垒的存在,使得垄断行业的国有大型企业获取超额利润成为必然,与此同时,中小企业却面临着产业环境竞争激烈和成长空间限制。“蛋糕”的诱惑和现实环境的激烈程度成为中小企业努力寻求进入高利润、高壁垒行业的动机。随着《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(“新36条”)的颁布,中小企业迎来了进入高壁垒行业的机遇,但在实施过程中,“玻璃门”和“弹簧门”现象屡见不鲜。究其原因,政府是行业准入和管制规则的制定人和解释者,因此,中小企业欲在开放的“双高”行业中分一杯羹,关键在于企业能否与政府之间建立较为密切的政治关系。

根据信号传递理论,中小企业通过政治关联,能提升与政府部门的“沟通效应”,有利于向政府传递企业高质量、高潜力的信息,从而获得政府更为深度的信任。Bian and Soon(1997)研究发现,“关系”能降低信息不对称程度并利用关系对政策制定者施加影响[39];张军(1995)研究发现,“关系”这一非正式的经济手段在企业获取资源和优化资源配置方面的作用是极其重要的[40]。企业的政治关联成为突破行业壁垒的“东风”因素,如江伟和史晋川(2005)[41]、罗党论和刘晓龙(2009)[42]的研究均发现,“政治企业家能力”对“一般企业家能力”构成了部分替代作用,中小企业能否顺利进入管制行业与企业高管、董事会成员是否具有政治背景有很大的关联[41,43]。基于以上分析,提出如下假设:

假设3:限定其他条件,相比无政治关联的企业,政治关联的企业在进入高壁垒行业方面优势明显。

假设4:政治关联对企业进入高壁垒行业具有显著的促进作用。

(三)进入壁垒与技术创新

哈佛学派的scp(结构-行为-绩效)范式认为:影响市场绩效的主要因素是市场结构,而影响市场结构的重要因素是进入壁垒。沿用scp范式的逻辑,进一步探析进入壁垒影响市场结构的机理可以发现,进入壁垒是影响技术创新的重要因素。一方面进入壁垒会保护创新者的市场地位,市场上的其他竞争者模仿已有创新成果需要一定的时间,而在此时间内,创新成果和由此带来的超额利润会被由技术创新引起的进入壁垒所保护。另一方面,进入壁垒带来的超额利润(Bain,1956)[44]不仅进一步增强了企业技术创新的动机,而且在资金的支持上为技术创新提供了保障,激发企业进行持续的创新,从而提升创新绩效。罗党论(2009)以民营企业为样本进行实证研究发现,进入高壁垒行业之后企业的技术创新能力和技术创新绩效均得到了一定程度的提升和促进[42]。据此,提出假设如下:

假设5:限定其他条件,进入壁垒程度对中小高新技术企业技术创新绩效的提升存在显著的促进作用。

(四)进入壁垒的中介效应

首先,在中国转型经济的制度背景下,政府在资源分配中占有主导地位,企业要进入某个行业,尤其是政府强力保护和严加管制的行业,一方面必须获得政府的许可,另一方面即使企业获准进入了该行业,但若不能得到政府在财税、资金及其他方面的支持,其经营发展也会难以为继,最终可能退出该行业。因此,政治关联这种非正式的替代机制在某种程度上能让企业在突破进入壁垒进程中受到的内外部资源约束大大减少。已有研究表明,企业的政治关系越强,其进入高壁垒行业的可能性越大[42]。其次,企业的技术创新离不开资金的支持,而进入壁垒带来的超额利润(Bain,1956)[44]能够为企业的技术创新提供资金保障,增强企业持续创新的能力。因此,本研究推断,政治关联越强的企业,越有优势突破进入壁垒,进而促进持续创新。根据以上分析,提出假设如下:

假设6:政治关联通过“进入壁垒”的中介效应影响企业技术创新。

三、研究设计

(一)样本与数据来源

本文以我国深市中小企业板上市公司为研究对象,以2009-2011年为检验区间,并执行以下程序筛选最终样本:(1)以科技部2008年颁布的《高新技术企业认定管理办法》作为评判标准,确定高新技术企业。(2)剔除在检验区间内研究数据不全的公司。(3)考虑到ST股和PT股公司的财务状况或其它情况出现异常,为避免极端值的影响,剔除ST、PT公司。最终得到样本公司83家,有效样本观测值249个。本文数据来自巨潮资讯网上市公司年度报表及国泰安公司的CSMAR数据库。

(二)模型设定

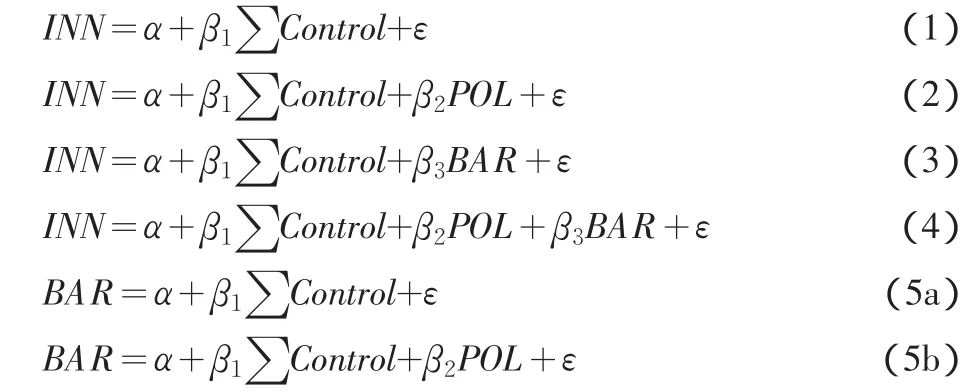

为了便于利用多层回归分析法考察政治关联与企业技术创新的关系以及进入壁垒在二者之间的中介效应,构建模型如下:

通过模型1和模型2的检验结果验证假设1和假设2,其中模型2中的回归系数β2是否显著是评判传导效应成立的基本前提,通过模型3的检验结果验证假设5。通过模型5a和模型5b的检验结果验证检验假设3和假设4,其中模型5b中回归系数β2是否显著是评判传导效应成立的另一基本前提。为了检验进入壁垒的中介效应,在模型2的基础上加入进入壁垒变量构建模型4,通过比较模型4和模型2的拟合优度和回归系数β2的显著性的变化来检验进入壁垒的中介效应。若拟合优度上升,而模型4中回归系数β2变得不显著,则表明进入壁垒具有完全中介效应,若模型4中回归系数β2仍显著,但显著性下降,则表明进入壁垒具有部分中介效应,若显著性上升,则表明进入壁垒没有中介效应。

(三)变量说明

1.技术创新

技术创新(INN)在模型中设定为被解释变量。技术创新是一个复杂的过程,包括技术开发和技术应用两大环节。为了准确刻画企业技术创新绩效,本文借鉴陈晓彤(2009)的方法,采用建立综合评价模型测量企业的技术创新。首先,通过专家访谈和头脑风暴会选取研发支出及占主营业务收入的比重、技术人员数量、比重及人均主营业务收入贡献率、专利申请受理数、新产品数量7个因素刻画企业技术创新绩效。其中研发支出取其报表披露数据的自然对数,其他变量数据查阅上市公司报表,并经手工整理得到,专利申请受理变量采用“申请专利数*0.5+受理专利数*0.5”赋值。其次建立技术创新综合评价模型,通过因子分析法,计算出每一个样本的技术创新绩效得分值(综合评价模型及数据分析结果因篇幅原因在此未予报告),

2.政治关联

政治关联(POL)在模型中设定为解释变量。已有文献对政治关联的测量主要有三种方法,即比例法、虚拟变量法和赋值法。其中,虚拟变量法较为普遍[45-47],所占比重较大,其次是赋值法[16,48-49]或比例法[43]。本研究借鉴王珍义(2011)[26]的度量方法,采用虚拟变量法测量政治关联,即POL或赋值为1,或赋值为0,若董事会成员和公司高管是以前的人大代表、政协委员、行政官员其中一种或者目前任职其中一种就表示其具有政治关联,则定义POL为1,否则为0。其信息来自于上市公司年表中披露的高管人员的背景资料,并通过手工整理得到。

3.进入壁垒

BAR为中介变量。对进入壁垒的测量,大多数文献主要是根据行业分类标准,采用打分法将进入壁垒的取值范围设定为1~10分,得分越高表示进入壁垒越高,市场集中度越高。陈斌(2008)[50]等人将行业按进入壁垒由高到低分为四类:第一类为得分在7分以上行业,这些行业主要是政府管制较严的传统国有垄断行业,如能源、汽车、电力、水务、公路与铁路、媒体、航运、国防等;第二类是得分在3~6分之间的资本较为密集的行业,如化工、电器设备、房地产、建筑材料等。第三类为得分低于3的竞争饱和的行业,如食品加工、纺织品、耐用品等;第四类为技术密集型的行业。如生物工程、软件业、信息技术等。本研究借鉴陈斌(2008)[50]的研究成果,采用虚拟变量即是否进入高壁垒行业测量进入壁垒。根据财务年报中主营业务的明细附注披露的行业信息,来判断该企业所涉及的行业属于哪一类,进入第一类和第二类即认为是进入高壁垒行业,赋值为1,否则为0。

4.控制变量

为了更好地揭示政治关联对企业技术创新的影响以及进入壁垒在二者之间的中介效应,本研究在模型中加入了企业所在区域(Area)、企业经营年限(Year)和企业规模(Size)三个控制变量。在我国,伴随着区域经济发展的不平衡,地区之间在技术创新能力上存在着较为显著的差异[51],相比较而言,发达地区相对而言区域创新能力优势明显,因此将企业所在区域(Area)设置为控制变量,并用虚拟变量测量,华南和华东相对发达地区赋值为1,其他地区赋值为0。鉴于宏观经济以及我国各项制度一直处于不断变动中,因此将企业经营年限(Year)设置为控制变量,用虚拟变量测量。一般而言,企业规模越大,资源整合能力和承受创新风险的能力越强,则越有实力进行技术创新活动[52]。因此,本研究设置企业规模为控制变量,并用总资产的自然对数进行测量。

四、实证分析

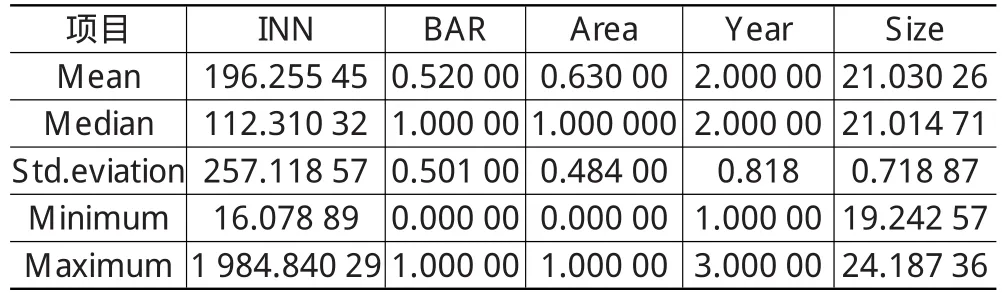

(一)描述性统计分析

表1报告了主要变量描述性统计特征。其中INN的均值为196.255,中位数为112.310,表明样本公司技术创新绩效总体较好,平均处于一个较高的水平;INN的最小值为16.079,最大值为1 984.840,显示两级差异较为明显。BAR的最小值为0,最大值为1,均值为0.52,表明在进入壁垒程度方面,样本公司存在较大差异。

表1 描述性统计分析

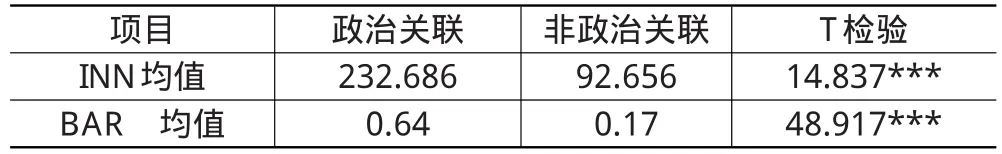

(二)分组检验

将样本公司区分为政治关联与非政治关联两个样本框进行分组检验,以进一步考察其在技术创新、进入壁垒上的差异,结果表明(见表2):政治关联样本组的进入壁垒均值显著大于非政治关联企业(BAR均值分别为0.64、0.17;T检验为14.837***),支持假设3;政治关联样本组的技术创新均值显著大于非政治关联企业(INN均值分别为232.686、92.656;T检验为48.917***),支持假设1。

表2 分组检验

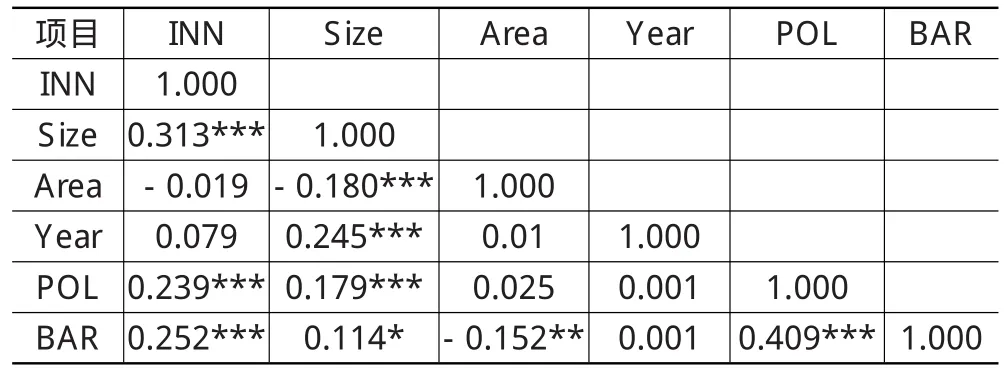

(三)相关分析

表3报告了变量的Pearson相关分析结果。结果显示:POL与INN的相关系数显著为正(β=0.239,p<0.01),BAR与INN的相关系数显著为正(β=0.252,p<0.01),初步表明政治关联、进入壁垒均对技术创新存在显著正向影响;POL与BAR之间相关系数显著为正(β=0.409,p<0.01),说明政治关联与进入壁垒存在显著正向关系;Size与POL之间的相关系数显著为正(β=0.179,p<0.01),Size与INN之间的相关系数显著为正(β=0.313,p<0.01),表明企业规模越大,政治关联越紧密,技术创新能力越强,与预期一致。Year与INN的相关系数为正(β=0.079),但未通过显著性检验(p>0.1),说明样本公司经营年限对其技术创新的正向影响作用较弱。Area与INN之间的相关系数为负(β=-0.019),但也未通过显著性检验(p>0.1),说明样本公司所在地区的发达程度与其技术创新绩效非显著负相关。

表3 Pearson相关分析

(四)多层回归分析

为了说明回归的合理性,本文对模型进行了共线性和异方差检验。①共线性检验:判断变量之间是否存在共线性关系,可用方差膨胀因子VIF予以解释,具体而言,VIF值越大则共线性越强,当VIF大于等于10时,表明变量之间多重共线性较为严重,本文中各变量的VIF值均小于10,且表2显示各变量之间的相关系数也都较小,说明各解释变量间不存在明显的共线性。②异方差检验:采用残差图分析法检验模型的异方差性(限于篇幅,残差分析图未给出),通过对残差分布的观察发现,其离散程度没有明显扩大的趋势,因为图中点分布是随机的,亦即表明模型不存在异方差性。

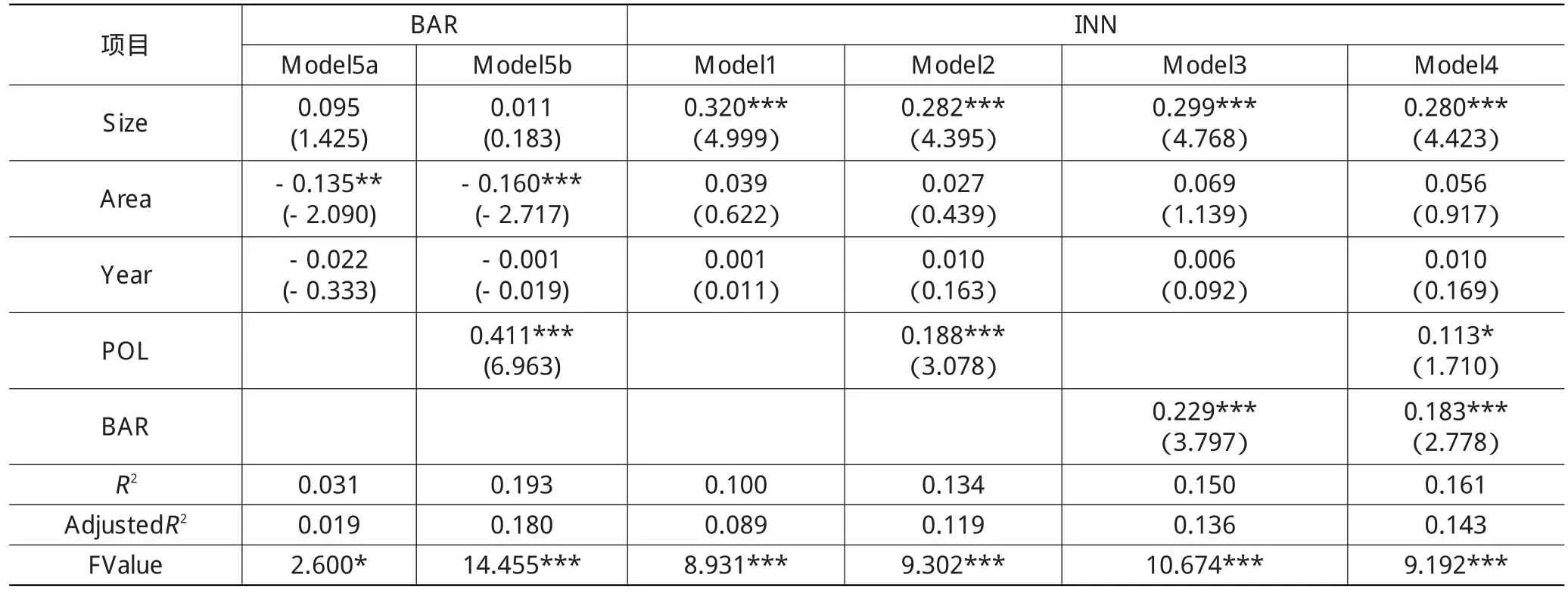

表4 多层回归分析

Baron和Kenny(1986)认为,“三阶段步骤”可以检验变量的中介效应[53]。为了验证本文的假设及检验进入壁垒的中介效应,本文采用Baron和Kenny推荐的“三阶段步骤”进行多层回归分析,分析结果如表4所示。其中,Model1验证了控制变量与因变量之间的关系;Model2表明,政治关联与技术创新显著正相关(β=0.188,p<0.01),说明政治关联对技术创新存在显著的促进作用,假设2成立。Model3验证了进入壁垒(BAR)与技术创新(INN)之间的关系,结果显示二者显著正相关(β=0.229,p<0.01),支持假设5。Mode5b验证了政治关联(POL)与进入壁垒(BAR)之间的关系,检验结果表明二者显著正相关(β=0.411,p<0.01),支持假3和假设4。Model4进一步验证了进入壁垒是否在政治关联与技术创新之间起着中介的效应。比较Model2和Model4可知,当加入进入壁垒变量后,模型的修正拟合优度从0.134上升到0.161,解释力有明显提高,政治关联对技术创新的回归系数从0.188***显著性下降到0.113*,同时,进入壁垒对技术创新仍然有显著促进作用(β=0.183,p<0.01),表明进入壁垒在政治关联和技术创新之间起着部分中介效应。支持假设6。

(五)稳健性检验

由于采用虚拟变量测量政治关联时,将有政治关联赋值为1,否则为0。显然没有充分考虑目前中国转型经济度背景下政治联系的层级,而不同层级的政治联系对企业的行为(包括技术创新)的影响程度存在加大的差异。为了深入考量和刻画政治联系的强度,更准确揭示政治关联对技术创新的影响,本文对政治关联的层级进行细分,分为中央级和地方级,采用打分赋值法进行测量,检验政治关联对技术创新绩效的影响,其实证分析结果与前述研究结论保持一致(由于篇幅,本文未报告)。

五、研究结论与启示

(一)研究结论

通过以上实证分析,得出如下研究结论:(1)政治关联对中小高新技术企业技术创新存在显著的促进作用;(2)进入壁垒在政治关联影响中小高新技术企业技术创新中具有部分中介的效应,即进入壁垒在政治关联影响技术创新的传导渠道中起着部分“桥梁”作用。在我国目前转型经济制度背景下,政治关联成为企业突破行业壁垒的“东风”因素,而一旦进入高壁垒行业,则由此带来的超额利润进一步增强了企业技术创新的动机,一定程度上保障了持续创新的资金供应,从而提升创新绩效。但值得注意的是,政治关联在给企业带来突破进入壁垒福利的同时,也给企业提供了诸如信息获取和知识创造、政府补助和融资便利等方面的优势,这在某种程度上能够解释进入壁垒仅是部分中介,而非完全中介的原因。

需要说明的是,本研究的实证分析部分存在一定的局限性。一是数据处理建立在样本公司公开披露的财务报表信息上,不排除公司管理层对报表数据粉饰的可能性,加上报表中没有披露的信息默认为对公司的行为决策影响不重要,这种假设前提下搜索的信息可能会对相关变量的刻画缺乏全面性。二是样本公司选择为中小板上市高新技术企业,使其研究结论具有一定的局限性,本文的研究结论是否适合于其他企业有待于做进一步的检验。三是由于影响技术创新的因素较多,而本文只选择企业规模(Size)、企业经营年限(Year)和企业所在区域(Area)为控制变量,可能会因控制变量偏少,使研究结论产生偏差。

(二)研究启示

企业层面。在我国目前转型经济的制度背景下,中小高新技术企业可以利用政治关联这种非正式的替代机制建立与政府的关系,并以此克服制度缺陷带来的行业准入劣势,从而为企业的技术创新创造良好的外部环境,提升技术创新绩效。

政府层面。政府应完善相关的法律法规,以此规范管制性行业准入审批程序,压缩官员权利“寻租”的空间,从制度上约束企业和政府双向“寻租”行为。

社会层面。企业依靠政治联系获取高壁垒行业进入机会,对社会整体资源的有效配置存在不利[54-55]。因为政府职能部门基于裙带关系做出的决策并不完全符合市场要求,其结果可能会导致社会整体资源最优配置的丧失[56]。因此,从社会整体福利和长远经济发展来看,强化法律和市场的规范性,营造良好的外部环境对促进中小高新技术企业技术创新尤为重要。

[1]谢言,高山行,江旭.外部社会联系能否提升企业自主创新?——一项基于知识创造中介效应的实证研究[J].科学学研究,2010(5):777-784

[2]马德普.渐进性、自主性与强政府——分析中国改革模式的政治视角[J].当代世界与社会主义,2005(5):19-23.

[3]McMillan J.Markets in Transition[M].Cambridge:Cambridge UniversityPress,1997:210-239.

[4]McMillan J,Woodruff G.The Central Roleof Entrepreneurs in Transition Economies[J].Journal of EconomicPerspectives,2002,16:153-170

[5]Allen F,Qian J,Qian M J.Law,Financeand Economic Growth in China[J].Journal of Financial Economics,2005,77:57-116.

[6]Allen F,Chakrabarti S De,Qian J,et al.Financing Firms in India[R].World Bank Policy ResearchWorking Paper 3975,2006.

[7]余博.企业自主创新存在五大陷阱[J].经济纵横,2006(5):59-62.

[8]Faccio Mara,Ronald W Masulis,John J.Mc-Connell,Political Connections and Corporate Bailouts[J].Journal of Finance,2006,61:2597-2635.

[9]Fisman R.Estimating the Value of Political Connections[J].American Economic Review,2001,91(4):1095-102.

[10]罗党论,黄琼宇.民营企业的政治关系与企业价值[J].管理科学,2008(12):21-28.

[11]吴文锋,吴冲锋,刘晓薇.中国民营上市公司高管的政府背景与企业价值[J].经济研究,2008(7):130-141.

[12]梁婷,王前锋,邹琳.高管团队政治关联对中小企业经营绩效的影响研究——基于中小板上市公司的数据[J].财会通讯,2011(6):89-92.

[13]宋从涛.政治关联_制度环境与企业绩效关系探讨——来自中国民营上市公司的经验证据[J].商业时代,2012(5):79-81.

[14]Fan J P H,Wong T J,Zhang T.Politically-connected CEOs,Corporate Governance and Post-IPO Performance of China’s Partially Privatized Firms[J].Journal of Financial Economics,2007,84(2):330-357.

[15]Shleifer,Andrei R W,Vishny.Politicians and Firms[J].The Quarterly Journal of Economics,1994,109(4):995-1025.

[16]王庆文,吴世农.政治关系对公司业绩的影响——基于中国政治影响力指数的研究[R].成都:中国第七届实证会计国际研讨会,2008.

[17]邓新明.我国民营企业政治关联——多元化战略与公司绩效[J].南开管理评论,2011(14):4-15.

[18]赵晓琴,万迪昉,付雷鸣.政治关联对公司债券融资的影响——来自银行间债券市场的经验证据[J].山西财经大学学报,2011(12):100-107.

[19]梁莱歆,冯延超.政治关联与企业过度投资——来自中国民营上市公司的经验证据[J].经济管理,2010(12):56-62.

[20]张敏,黄继承.政治关联、多元化与企业风险——来自我国证劵市场的经验证据[J].管理世界,2009(7):156-164.

[21]薛爽,肖星.捐赠——民营企业强化政治关联的手段?[J].财经研究,2011(11):102-112.

[22]陈耸.企业社会资本与技术创新——浙江民营企业的实证研究[J].科技管理研究,2009(11):283-286.

[23]郭亚平,孙丽文.高新技术企业创新网络与创新绩效的实证研究——以河北省为研究案例[J].河北工业大学学报,2009(12):32-39.

[24]Li H,Meng L,Wang Q,et al.Political connections,financing and firm performance:Evidence from Chinese private firms[J].Journal of Development Economics,2008,87(2):283-299.

[25]Gao S,Xie Y,Jiang X.Socia lT ies and Propr ie tary Innovation in China‘s Transition Economy:The M oderating Role of Lea rning Intent[R].Working paper,2009.

[26]王珍义,苏丽,陈璐.中小高新技术企业政治关联与技术创新——以外部融资为中介效应[J].科学学与科学技术管理,2011(5):48-54.

[27]Shleifer A.Government in Transition[J].European Economic Review,1997,41:385-410.

[28]Faccio Mara.Politically Connected Firms:Can They Squeeze the State?[J].American Economic Review,2006,96(1):369-386.

[29]杨静,孙玉娟.构建中小企业协同创新体系[J].中小企业管理与科技,2008(11):42-43.

[30]陈莉,李东福.创业期科技型中小企业人力资源管理困境分析[J].人口学刊,2009(6):56-59.

[31]郭东杰.破解制约企业技术创新的瓶颈[J].今日科技,2009(5):38-39.

[32]张晓玲.中小企业技术创新法律保障的路径选择[J].科技进步与对策,2012(4):100-103.

[33]张文健.对我国当前宏观调控形势下企业技术创新的思考[J].经济问题探索,2012(4):168-172.

[34]朱丽献.解析中小丝绸企业技术创新面临的难题[J].辽宁丝绸,2007(4):1-4.

[35]徐彩苹.中小企业技术创新的融资现状及对策[J].中小企业,2010(1):76-77.

[36]朱文涛.江苏省物流业对经济增长作用的实证分析[J].开发研究,2011(2):70-72.

[37]刘初旺,陈洁.中国促进非金属矿技术创新的财税政策浅析[J].中国非金属矿工业导刊,2012(2):74-77.

[38]刘长春.浅谈强化中小企业技术改造和技术创新[J].工商管理,2012(1):43-44.

[39]Bian Yanjie,Soon Ang.Guanxi Networks and Job Mobility in China and Singapore.Social Forces[J].1997,75(3):981-1005.

[40]张军.关系:一个初步的经济分析[J].世界经济文汇,1995(6):47-55.

[41]汪伟,史晋川.进入壁垒与民营企业的成长——吉利集团案例研究[J].管理世界,2005(04):148-172.

[42]罗党论,刘晓龙.政治关系、进入壁垒与企业绩效——来自中国民营上市公司的经验证据[J].管理世界,2009(5):97-106.

[43]罗党论,唐清泉.中国民营上市公司的制度环境与绩效问题研究[J].经济研究,2009(2):106-118.

[44]Bain J.Barriers to New Competition[M].Cambridge:Harvard University Press,1956.

[45]Agrawal A,Knoeber C R.Do Some OutsideDirectors Play A Political Role?[J].Journal of Law and Economics,2001,44:179-198.

[46]Fan J P,Huang R,Morck,et al.Vertical Integration,Institutional Determinants and Impact :Evidence from China[J].NBER working paper,2009.

[47]杜兴强,郭剑,花雷宇.政治联系方式与民营上市公司业绩:“政府干”抑或“关系”?[J].金融研究,2009(11):158-173.

[48]邓建平,曾勇.政治关联能改善民营企业的经营绩效吗?[J].中国工业经济,2009(2):98-107.

[49]杜兴强,曾泉,杜颖洁.政治联系类型与大股东资金占用——基于民营上市公司的实证研究[J].经济管理研究,2010(2):5-11.

[50]陈斌,佘坚,王晓津,等.我国民营上市公司发展实证研究[J].证券市场导报,2008(4):42-47.

[51]白茹茹.区域经济差距:技术创新能力视角的分析[J].内蒙古农业大学学报,2010(5):77-79.

[52]杨勇,达庆利.企业技术创新绩效与其规模、R&D投资、人力资本投资之间的关系——基于面板数据的实证研究[J].科技进步与对策,2007(11):128-131.

[53]Baron R M,Kenny D A.The moderator–mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations[J].Journal of personality and social psychology,1986,51:1173-1182.

[54]Shleifer A.Government in Transition[J].European Economic Review,1997,41:385-410.

[55]Faccio Mara,Ronald W Masulis,John J,et al.Political Connections and Corporate Bailouts[J].Journal of Finance,2006,61:2597-2635.

[56]余明桂,潘红波.政治关系、制度环境与民营企业银行贷款[J].管理世界,2008(8):9-22.