农村留守儿童犯罪问题的刑事政策研究

——以广西宾阳县为实证分析

2014-11-17韦尧瀚朱梦华宁羚妤

韦尧瀚,朱梦华,宁羚妤

(广西大学法学院,南宁530004)

我国拥有数量庞大的农村留守儿童,按照2013年全国妇联公布的《全国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告》所提供的数据,截至目前全国约有6 102.55万农村留守儿童[1]。缺乏父母应有的管教和精神上及时的慰藉,加之正处于成长的特殊阶段,容易受到各种社会不良风气的诱惑,这些因素都直接或间接地成为农村留守儿童犯罪孕生的温床,也使得其犯罪状况日益严重。为应对愈演愈烈的农村留守儿童犯罪态势,本文对广西宾阳县农村留守儿童状况进行实证研究,以检察机关统计的数据为样本,研究农村留守儿童的犯罪相关情况,以期对农村留守儿童的犯罪处罚与预防提出有益的建议。

一、广西宾阳县农村留守儿童犯罪及刑罚分析

(一)农村留守儿童犯罪占未成年人犯罪的比例较高

在宾阳县,未成年人口有25.69万,占全县人口比例的1/4多。其中,由于无法享受家庭的关爱和教育,农村留守儿童亦成为未成年人违法犯罪中的高危人群。据宾阳县检察院统计的数据显示,2008年至2012年6月,宾阳县检察院共批准逮捕未成年人犯罪299人,其中农村留守儿童133人,占未成年人总数的44.5%;共审查起诉未成年人犯罪166人,其中农村留守儿童77人,占未成年人总数的46.4%(见图1)。由此可见,农村留守儿童实施违法犯罪行为的现象已不容小觑,而对其发展情势、特点、原因进行调查分析,必将有利于探究其相应策略,从而预防和遏制农村留守儿童走上违法犯罪道路,引导农村留守儿童健康成长。

图1

(二)农村留守儿童多以团伙方式实施犯罪行为

由于农村留守儿童尚处于未成年人阶段,其心智尚未成熟,相伴而生的便是辨别能力差、缺乏判断和选择能力,一旦接触上年龄相仿的社会青年,极容易受到其不良思想与行为的影响。加之农村留守儿童普遍缺乏父母的关爱与管教,由此就形成类似成长经历的农村留守儿童“互相抱团”的特征,进而升级为团伙与帮派进行犯罪活动。据宾阳县检察院公诉部门2008年至2012年6月的统计显示,在涉及农村留守儿童的刑事案件中,并没有出现单独作案的情况,均是多人多次实施犯罪或是一个案件涉及多个农村留守儿童。

(三)农村留守儿童与成年人共同犯罪情况较为突出

农村留守儿童正值思想单纯、做事情绪化、善于模仿的年龄阶段,易受到成年犯罪嫌疑人影响,继而走上犯罪的道路。此项特征从宾阳县检察院2008年至2012年办理的农村留守儿童的案件可见一斑,单纯由农村留守儿童实施的犯罪较少,80%的案件表现为农村留守儿童与成年人共同实施犯罪。例如,2011年10月发生的一起案件中,农村留守儿童黄某与未成年人何某跟随成年人黄某某等3人,流窜至宾阳县黎塘镇龙岩,持弹簧刀、警用催泪剂,抢劫覃某等3人现金190元,手机2部。

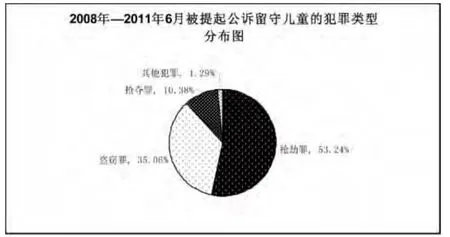

(四)农村留守儿童多为实施侵害财产的犯罪行为

大多数农村留守儿童的家庭经济能力有限,其监护人为了生计,往往赴外地打工挣钱,与此同时学校对其管理也颇为机械松散。由于家庭教育和学校教育的双重缺位,农村留守儿童无法得到及时有效的教育引导,从而造成他们不善于与人们进行交流,沉溺于网络世界,成为社会不良风气的易沾染人群。长期以往,无钱上网,家庭又难以满足他们的物质需求,因此农村留守儿童多通过非法的手段,进行财产型犯罪。从其所涉及的罪名上看,抢劫罪属于最高发型犯罪,盗窃罪属于常见犯罪。据2008年至2012年6月宾阳县公诉部门统计的数据显示,在被提起公诉的农村留守儿童中,涉嫌抢劫罪的共41人,盗窃罪的共27人,抢夺罪8人,其他犯罪1人。抢劫罪人数占农村留守儿童总数的53.24%,盗窃罪占总数的35.06%,抢夺罪占总数的10.38%其他犯罪占总数的1.29%(见图 2)。

图2

(五)涉及农村留守儿童刑事案件中,适用刑事和解或判处缓刑的情形较少

农村留守儿童相较于其他未成年人来说,最大的特点便是缺乏家庭的监管。因此,对涉及刑事案件的农村留守儿童适用取保候审、监视居住等诉讼程序,就面临着诸多的困境。此外,由于适用刑事和解的案件必须是轻微的刑事案件,而农村留守儿童涉及的案件,多属于犯罪情节较为严重的“两抢一盗”,且多为团伙多次作案,符合刑事和解条件的案件极少。农村留守儿童被起诉至法院后,又由于法官考虑其缺乏有效监管、担心其再犯或者不到案,也极少判处缓刑。

二、农村留守儿童犯罪原因分析

(一)农村留守儿童自身因素

作为未成年人群体中的一部分,农村留守儿童也具有未成年人身体急速生长发育的生理特征和对事物保持高度好奇心的心理特点。同时,由于作为未成年人一分子的农村留守儿童是非辨别能力低,生理和心理的落差,其若得不到适当的指引和调节,就很容易受到外界不良因素的影响继而走上犯罪道路。

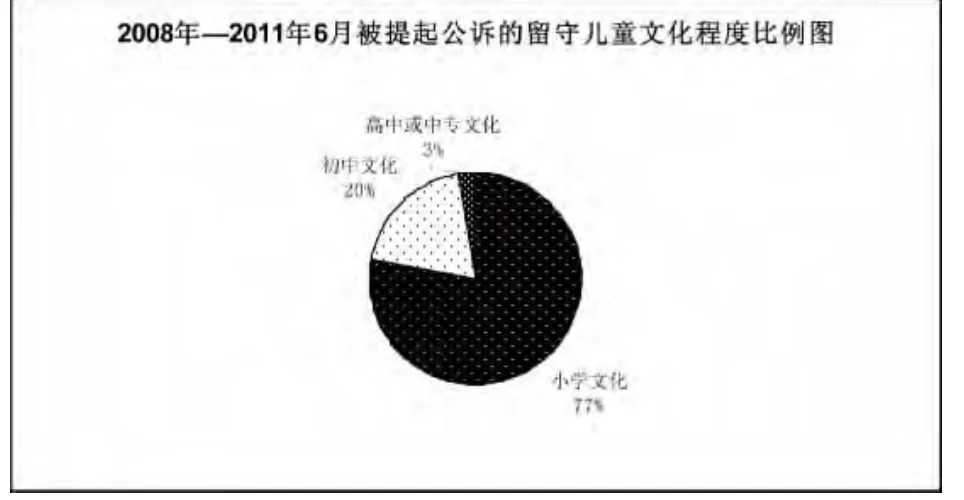

此外,在现实生活中,由于缺乏监护人有效的管教,很多农村留守儿童在尚未完成义务教育的情况下便流向社会,文化程度普遍较低。以宾阳县检察院公诉部门统计数据为例,仅在2008年至2011年6月三年半期间,被提起公诉的农村留守儿童中,小学文化共60人,初中文化15人,高中或中专文化2人,分别占总数的77.9%、19.5%、2.6%。由此可见,尚未完成义务教育的农村留守儿童年龄偏低,无生存技能,无经济来源,是农村留守儿童犯罪中的“主力军”(见图3)。

图3

(二)家庭因素

家庭对未成年人的成长起着至关重要的作用,家庭因素对于农村留守儿童犯罪所产生的影响,也更具针对性,其中家庭结构、家庭教养方式的作用显得尤为突出,因为两者直接影响着未成年人的身心发展。

在家庭结构上,农村留守儿童的父母常年不在身边,家庭成员间缺乏基本的感情交流,得不到父母照料的儿童容易产生被抛弃感,继而形成孤僻、冷漠、自卑等不良性格特点。当他们得不到足够的家庭关爱时,便会在社会上寻求“归宿”和“保护”。如若寻对了方向,得到正确的引导,农村留守儿童则能够沿着正确的道路成长。但若找不到所谓的“归宿”和“保护”,或者被不良的环境和坏人教唆、引诱,则容易走上犯罪道路。

在家庭教育上,农村留守儿童多远离父母而与家庭中的老人共同生活,“隔代监护”的现象十分普遍。而家中老人由于精力、感情、教育观念等的限制,对农村留守儿童的教育多表现为两种极端方式:一种是采取听之任之甚至极度溺爱的方式,这类留守儿童由于缺乏约束,辨别是非能力和自控能力往往较差,当欲望得不到满足时,就容易误入歧途;另一种则是简单粗暴的教育方式,对于犯错的农村留守儿童,不是考虑其身心特点进行说服引导,而是采取打骂等体罚方式,容易使儿童产生逆反心理,对社会产生怨恨,如若犯罪,往往恶性极大。

(三)学校因素

学校是管教农村留守儿童的主要场所,对其身心健康成长的重要性不言而喻。但从现状看来,学校某些教育方面的缺失,往往成为农村留守儿童犯罪的重要影响因素。首先,现有的大部分学校片面追求高升学率,往往只注重学生的考试成绩,而忽视了对学生的品德、法制教育,或是法制道德教育方式老旧,教育效果不佳,使得一些学生不讲道德,缺乏应有的法律常识,缺少自尊、自爱的修养,最终滑向犯罪的泥潭。其次,未成年人进入青春期后,性意识开始萌芽,往往对性知识表现出极大的好奇心。但由于学校在心理健康和性教育上的缺失甚至空白,色情网站及淫秽音像制品等难免乘虚而入。未成年人由于自控能力不强,加之道德法制观念淡薄,在色情网站及淫秽音像制品等不良外界刺激下,往往会出现越轨行为。最后,学校对学生的管教局限于课堂,对于农村留守儿童在校外的犯罪行为,便出现了“家长无力管、学校想管而不能管”的尴尬情况。学校无法对缺乏家庭管教的农村留守儿童进行有力的监督,也是农村留守儿童犯罪多发的原因之一。

(四)社会因素

社会不良因素是滋生农村留守儿童犯罪的“肥沃土壤”。首先,扭曲的社会思潮与现象误导农村留守儿童的心智和思想。社会中出现的某些拜金主义、个人主义、享乐主义思潮歪曲了一些农村留守儿童的人生观、价值观,引起他们对人生价值定位的误解;贪污腐败、生活腐化、财富两极分化等社会现象则歪曲了农村留守儿童对于社会公平、正义的期待和理解,使得农村留守儿童对是非善恶缺乏正确的认识,极易把他们引向犯罪之路。其次,社会对侵害腐蚀未成年人的低级文化市场监管失控。许多学校附近的街头巷尾充斥着游戏机室、舞厅、网吧,网络上也充斥着淫秽色情的黄色污染和容易使人上瘾的激情。由于缺少切实有效的监管,一些经营者受利益的驱使,往往不顾法律法规,表面上禁止未成年人入内消费,实际则将未成年人作为其主要客源。如果没有切实有效的监管措施,未成年人极其容易受到低级文化市场的不良影响,以致身心受到毒害,走上犯罪道路。最后,有些农村留守儿童长期沉迷于网络,但没有足够的经济来源供以支撑,为了支付昂贵的上网费用,他们很可能铤而走险实施盗窃、抢劫等财产性犯罪。

三、预防和惩治农村留守儿童犯罪的对策

农村留守儿童犯罪是一个大问题,需要运用政治、经济、社会、法律等多方面的手段配合予以解决。根据以上对农村留守儿童犯罪特点和原因的分析,基于对宾阳县办理农村留守儿童犯罪实践经验的实证研究,借鉴其成功经验,我们认为,若从刑事政策上找对策,主要应当注意以下几点。

(一)重在预防并加强照管

解决农村留守儿童犯罪问题的关键在于预防。家庭、学校以及社会因素对预防减少农村留守儿童犯罪尤为重要。首先,在农村留守儿童的照管方面,务必保障外出务工的农民工子女随父母就地入学的权利,减少子女脱离父母管教的家庭教育缺憾,从根源上减少儿童留守现象;而对于不得已留守并缺乏有效家庭管教的儿童,可针对性地建立农村留守儿童寄宿制学校,对于涉及轻微违法犯罪的农村留守儿童,还可以建立工读学校,由专人对寄宿的农村留守儿童进行更周全的照顾和监管;同时,对重点照管困难的农村留守儿童,可发挥党委和政府、共青团、村委会、居委会、学校以及相关未成年人组织的作用,形成合力,积极沟通,进行代理监管,尽量减少、消除亲情缺失给农村留守儿童身心健康发展带来的负面影响。其次,在教育方面,应当加强学校的道德、法制、心理健康教育,健全学校、家庭、社会相结合的未成年人思想道德教育体系;在教育模方式上,可采用旁听庭审、开展专题法制讲座、参观法院、监狱等更多元化的新型方式展开,使农村留守儿童对法治有更为感性、更为切实的体会,增强其法制意识。最后,要加强社会管理,净化文化市场,重点加强对校园周边网吧、游戏机室、录像厅以及音像刊物出版等的监管治理,同时,投入精神文明基础工程点面的建设,增加更多的社区图书馆、小型运动场等,以此来营造适合未成年人健康成长的社会环境。

(二)坚持教育、感化和挽救的方针

我国未成年人保护法和刑事诉讼法明确规定,对未成年人犯罪要实行“教育、感化和挽救”的方针。从未成年人的生理和心理特征来看,未成年人仍然具有较大的可塑性和再造性。因此,对犯罪农村留守儿童的处理应当注重培养其自控能力,塑造其社会认知能力、社会适应能力和法律规范意识,通过教育、感化来引导其作出合乎规范的行为选择。经调查,2008年—2010年宾阳县人民检察院提起公诉的未成年人中,被法院判处三年以下有期徒刑的为104人,占提起公诉未成年人数的71.72%,被判处7年以上重刑的未成年人共7人,仅占提起公诉未成年人数的4.83%。由此,未成年人犯罪被法院判处三年以下有期徒刑的占总数的绝大部分。这也说明了绝大多数的犯罪未成年人实施行为的社会危害后果普遍相对较轻,存在“教育、感化、挽救”的空间和可能。

(三)未成年人犯罪案件办理专业化

办理农村留守儿童犯罪的案件应结合农村留守儿童的身心特点,摒弃“以指控犯罪、有罪判决为指向,重在打击”的成人模式评价体系,办案过程中应当坚持维护农村留守儿童权益、保障农村留守儿童诉讼权利,特别尊重农村留守儿童的人格尊严,注重保障其名誉和隐私,具体操作上应做到机构专门化、人员专业化。参照本次调研对象宾阳县相关司法机关的做法,我们认为:在检察阶段,应当视条件成立专门的未成年人检察组,专人专门办理未成年人犯罪案件;同时,制定相关的工作实施细则,规范未成年人刑事案件工作流程;在强制措施方面,应当建立相关的非羁押风险评估机制,强化对非羁押的认识,认真审查公安机关提请报捕的相关材料,针对性地开展相关社会调查,提高采取非羁押措施可行性的准确率,尽量减小看守所羁押过程中对未成年人身心带来的负面效应,防止交叉感染。在诉讼阶段,应立足于少年法庭,听取家长、学校、村委、街道的意见,通过谈话、调查等程序了解犯罪农村留守儿童的成长轨迹,以确认其主观恶性、监管条件等,针对性地进行法庭教育;在庭审活动中,应由专业的审判人员进行说服教育工作,做到温和有节、威严有度,促使犯罪农村留守儿童坦白认罪、真诚悔过,从庭审前到宣判后,都要注重寓教于审,加强思想疏导。在执行阶段,以行刑社会化作为刑罚执行的主要方向,对于必须羁押的,应当交由专门的未成年人羁押场所执行,并安排专业人员定期对其进行心理测试,跟踪其心理健康状况;在执行过程中要保障对农村留守儿童的文化知识教育、职业技能培训等教育,以培养其再社会化能力,使得犯罪农村留守儿童在不脱离社会的前提下悔过自新进行改造。除了执行机关的工作人员外,可以允许各种社会力量的加入,为犯罪留守儿童提供心理疏导、亲情感化、行为矫正或物质帮助等综合性援助。

(四)采用宽严相济的刑事政策

宽严相济是我国当前的基本刑事政策之一。农村留守儿童尚处于未成年的阶段,他们大多法制观念淡薄,由于缺乏足够的自控能力,往往出于冲动而轻率地实施犯罪行为,主观恶性较小。因此,在处理农村留守儿童犯罪案件的过程中,应当做到宽严相济、量刑适当。具体表现为对农村留守儿童犯罪进行社会调查、作出风险评估,以轻刑化为基本原则,采用适合农村留守儿童改造的多种刑罚执行方式,通过教育、矫正的方式,恢复其正常人格,使其重返社会。具体措施上,可以通过对涉嫌犯罪的农村留守儿童进行专业的评估,探索其犯罪的原因和适合其改造的措施;对进入司法程序的犯罪农村留守儿童,应当通过严肃的审判活动,使其认识到自己行为的严重性、感受法律的严肃性;在量刑中,充分考虑留守儿童身心的特点,对犯罪危害较轻、有悔罪表现的偶犯、初犯,应当从轻、减轻处罚,在未成年人犯罪上体现轻刑化思想,尽可能采取社区矫正等监禁外的执行方式,使犯罪农村留守儿童既承受到刑罚的痛苦,又使其不至于脱离社会,同时也避免了监禁所带来的交叉感染,更有利于其尽快回归社会。

(五)针对农村留守儿童身心特点进行帮教

农村留守儿童再次犯罪率通常保持较高态势。因此,针对农村留守儿童的身心特点进行帮教,是“教育、感化、挽救”犯罪农村留守儿童的应有之举。结合宾阳县的相关经验,我们认为,以帮教小组的形式成立专门的帮教队伍开展帮教工作,不失为一种可借鉴的方式。县人民政府通过公安、教育局、学校等单位组织帮教小组,其成员可由镇村干部、政法干警、学校老师、家长等人员组成,在帮教工作中采取结对帮扶的形式,对辖区内每一个“两劳”释解或轻微违法劣迹的青少年,都要组织一个相应的帮教小组对其进行帮教。对不起诉、免除刑事处分和宣告缓刑以及被解除收容教育或刑满释放的农村留守儿童,应积极帮助其复学、升学、就业,使其自我悔悟并掌握自食其力的本领技能。同时,由各级综治办制定统一的帮教手册,由帮教小组发给每一位被帮教人员,定期或不定期对被帮教人员进行回访,开展法制教育,造册登记了解被帮教人员的思想动态,随时调整帮教力量和帮教措施,增强帮教工作的实效性,防止农村留守儿童再犯罪。

[1]我国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告[E B/O L].[2013-05-10].人民网,http://acwf.people.com.cn/n/2013/05/10/c99013-21437965.html.