赋予公民公益诉讼原告资格的必要性

——以法经济学的视角分析

2014-09-12常扬

常扬

(苏州大学 法学院,江苏 苏州 215000)

赋予公民公益诉讼原告资格的必要性

——以法经济学的视角分析

常扬

(苏州大学 法学院,江苏 苏州 215000)

在我国,公民提起民事公益诉讼存在很多障碍,从而导致社会公共利益不能得到很好的维护。2012年修订的《民事诉讼法》明确引入了民事公益诉讼制度,但是仍未明确赋予公民个人提起民事公益诉讼的原告资格。从法经济学视角,运用供求理论、公共福利等经济学分析方法,以个案研究为进路,就“公民提起民事公益诉讼是否合理”进行分析,可以论证民事公益诉讼原告资格应该多元化,法律应该赋予公民提起民事公益诉讼的资格。

法经济学;民事公益诉讼;公民

一、分析方法及分析对象的确定

(一)法经济学分析方法的引入

波斯纳认为,“法律推理的隐含结构有很多是经济学的,经济分析的方法可以用来解释很多法律问题:可以为有争议的法律问题提供一个中立的立场;分析各自立场中的自相矛盾之处”。在他看来,法律的经济分析对法律理论和实践的发展可以提供很多帮助。按照马克思的观点,经济决定法律,法律是经济发展的产物,民事公益诉讼制度也是经济社会发展的产物,当然也可以用法经济学的方法来分析。

“科斯把经济学的交易成本与社会成本理论运用到法律分析中;同时还运用投入产出、成本与收益、价格与市场等一些经济范畴和原理,对法律制度或法律行为做出定量分析与评价,并说明所有的法律活动和全部法律制度,都始终存在一个有效的利用资源,减少法律运作交易成本(所花费的时间、人力和财力)而获得较大收益的问题。”[1]因此,笔者试图运用这些经济分析工具对公民享有提起民事公益诉讼资格的必要性进行论证。

(二)分析对象的确定

经济社会的发展,滋生了众多侵犯国家利益和社会公共利益的不法行为。民事公益诉讼就成了制止和惩罚此类违法犯罪行为的重要救济手段。拥有民事公益诉讼原告资格是提起民事公益诉讼的重要前提条件,是维护利害关系人权利的重要保障。2012年《民事诉讼法》的修改,明确引入了民事公益诉讼制度,但对于提起公益诉讼的主体,法条规定“法律规定的机关和组织”[2],具体和明确的主体还需等待相关司法解释的出台。而且这次民诉的修改并没有将公民作为提起公益诉讼的主体,笔者认为有欠妥之处。董伟威认为“民事公益诉讼中的原告是一个代表民事公益的拟制人格的代表人,可以是法定的国家检察机关(公诉人),也可以是普通公民或公益组织”[2]。笔者赞同上述观点,并且认为,民事公益诉讼原告资格的多元化是我国法制、经济、社会发展的现实需要,不仅检察机关和公益组织(社会团体),公民也可以成为民事公益诉讼原告。而且公民往往是公益违法行为的直接受害人,他们和社会公共利益的关系最为密切。笔者阐述了现实生活中公民起诉的有代表性的个案和在法律实践中遇到的障碍,试图运用法经济学理论进行分析,以判定公民是否适宜成为民事公益诉讼原告[3]。

二、从公民提起民事公益诉讼的典型案例中探究现存的法律障碍

(一)公民提起民事公益诉讼的典型案例

中国政法大学硕士研究生郝劲松,自2004年8月以来,先后七次提起公益诉讼:2004年8月16日,状告北京地铁收费厕所不开发票;2004年10月13日,状告北京铁路局火车餐车不开发票;2004年11月初,状告北京铁路局退票不给发票;2004年11月底,状告地铁复八线不为纳税人设计厕所;2004年12月底,状告太原铁路分局和石家庄铁路分局售货不给发票;2005年2月,第三次状告北京铁路局售货不给发票。但只有北京地铁收费厕所不开发票一案胜诉。

葛锐状告郑州铁路分局在郑州火车站候车厅厕所收费,侵害了消费者的合法权益,郑州市二七区人民法院一审判决葛锐败诉。葛锐依法提起上诉,郑州市中级人民法院终审判决郑州铁路分局返还葛锐0.3元如厕费并承担一、二审案件受理费。但是,郑州火车站之后依然对旅客征收如厕费。

2005年12月7日,北京大学法学院三位教授和三位研究生以自然物(鲟鳇鱼、松花江、太阳岛)作为共同原告,以中国石油天然气集团等三家公司和环保局、水利厅等职能部门为被告,向黑龙江省高级人民法院提起了国内第一起环境民事公益诉讼。黑龙江省高级人民法院立案庭主管法官以“本案与你们无关、目前本案不属于人民法院的受案范围以及一切听从国务院决定”等为由拒绝接受本案。

(二)公民提起民事公益诉讼存在的法律障碍

源于大陆法系的当事人适格理论的扩张,已经摒弃了传统正当当事人适格理论中的一元化主体(实体权利人)而改为多元化主体,并且,有学说认为诉讼当事人是一个程序概念,判断诉讼当事人是否适格,不能只看起诉的当事人是否拥有诉讼实体权,而需从程序法上考察其与诉讼标的的关系。在具体的民事公益诉讼中,除了直接利害关系人之外,一般民众、检察院等非直接利害关系主体,基于纠纷管理权也可以拥有原告资格,提起、参与诉讼[4]。根据英美法系的诉讼信托理论,国民可以将他们的共有财产委托政府管理,如果国家机关没有依职权向法院起诉,任何一个公民均可依公共信托理论向法院提起诉讼[5]。民事公益违法行为中,公民出于对自身利益、国家利益、公共利益的保护,有理由以原告身份提起诉讼。形式正当当事人(这里指公民个人)虽然不是实体权利义务主体,可以为保护他人利益而根据法律的授权或者实体权利义务主体的授权享有诉讼实施权,成为正当当事人[6]。公民提起的民事公益诉讼包括两种类型,一种是纯公益型诉讼,公民提起公益诉讼的目的是为了维护公共利益,案件本身与个人不存在直接的利害关系,北大教授和研究生提起的公益诉讼就是这种类型;一种是公私益混合型诉讼,公民提起公益诉讼的目的除了保护公共利益之外,还有保护自身利益的目的,诉求不仅与自身存在直接的利害关系,而且同时与公益相关,如以上郝劲松的案子。从所列举的个案中,可以看出,人民法院要么以原告不是“直接利害关系人”为由拒绝接受诉讼;要么接受诉讼,但是最终将其作为实体诉讼而使得判决没起到公益诉讼的结果。如北大教授及研究生的环境公益诉讼案以“与你们无关”而拒绝接受诉讼。翻看我国法律关于民事诉讼原告的规定,所谓的“不是受害者”、“与你们无关”均是以“直接利害关系人”为原则进行判定的。再如河南郑州市民葛锐诉铁路局案,对葛锐进行了赔偿但日后照常收费。原因就在于是:将案件作为实体的而非程序的民事诉讼案进行处理,未将其视为民事公益诉讼案件。

由当事人适格理论的扩张知,诉讼当事人是一个程序概念,北大教授及研究生不是实体权利义务主体,但他们是形式正当当事人,可以为保护他人利益根据法律的授权或者实体权利义务主体的授权而有诉讼实施权。在我国民事公益诉讼案件的实践中,由公民充当原告起诉,胜算的可能性是比较小的。如郝劲松案中,在七次诉讼中只有一次胜诉。公民参与民事公益诉讼,有胜诉的可能,但是可能性又是这么的小,原因是什么呢?就笔者看来,主要是“直接利害关系”这种实体法律关系的法律规定限制了公民作为民事公益诉讼原告的资格。

三、法经济学分析:公民提起民事公益诉讼的必要性

2012年修改的民事诉讼法,虽然引入了公益诉讼制度,但是根据规定公民仍然没有资格提起民事公益诉讼,这样公民个人起诉仍然需要符合“直接利害关系”的条件。“直接利害关系”的法律规定剥夺了更多的利害关系人提起法律诉讼的资格,按照经济学的观点解释,这是一种限制需求的行为。那么法律规定就会从如何减少诉讼需求出发,而公众本身的需求是不会减少的,因为他们自身的利益或公共利益受损害的几率是不会减少的。在此情况下,法律所能做到的是限制需求,即提高诉讼价格或减少供给。下面笔者将用经济学中的供求弹性及消费者剩余理论(公共福利)来进行分析。

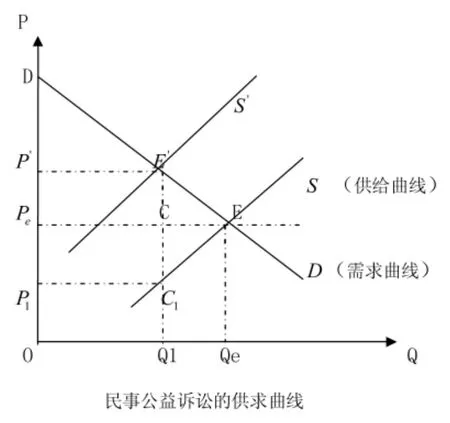

假如把诉讼看成是一种商品的话,诉讼的供给和需求都是缺乏弹性的,即供给和需求曲线的斜率都比较大。这是因为当价格发生变化的时候,诉讼的供给量和需求量都不会发生很大的变化,诉讼的供给方(法院)不会因为诉讼费用的提高而大幅度减少供给,诉讼的需求方(起诉人)也基本不会因为诉讼费用的变化而放弃维护自己权利的机会。如下图所示:

那么,此种情况下,曲线S、D分别表示自然状态下诉讼的供给和需求曲线,E点为均衡点,曲线S'表示进行诉讼需求限制情况下的供给曲线。

民事诉讼法“直接利害关系人”的规定,限定了民事公益诉讼原告资格的范围,相当于减少诉讼供给、提高诉讼价格,进行了诉讼需求的限制,因而,供给曲线由原来的S向左移动到S';而需求曲线不发生变化(那些利益受到损害的人仍然寄希望于诉讼,希望通过诉讼方式维护自己的或公共的利益)。因而,均衡点由原来的E点移动到E'点。

公民因维护公共利益目的消费诉讼这种商品时,即使作为原告起诉不成功,也会花费他们一定的成本,即他们确实在进行诉讼商品的消费。

当处于自然状态下时,诉讼的均衡价格为Pe,此时DEPe为消费者剩余;当进行诉讼需求限制时,市场供给曲线为S',此时消费者剩余为DE'P',产生无谓损失E'EC,消费者(公民)损失P'E'CPe,诉讼供给者(人民法院)损失CEC'。即产生社会福利损失P'E'CPe,资源配置扭曲E'EC。

由此可见,民事诉讼法“直接利害关系人”的规定,使得公民在维护公共利益而起诉时,由于法院拒绝受理案件,或受理但是以实体法律关系为由驳回起诉,而造成社会福利的损失、资源配置的无效及资源的无谓损失,公民剩余价值的减少。所以,从经济学的角度来讲,民事诉讼法“直接利害关系”人的规定,会造成社会福利损失、无效率的资源配置。

此外,民事诉讼法仅将提起公益诉讼的资格限制在有关机关和社会团体,而排除了普通公众,容易增加该机关和社会团体权力寻租的可能性,滋生腐败现象,进而怠于行使提起公益诉讼的权力造成公共利益的损失,而预防措施正是减少不必要的法律干预,赋予广大公众提起公益诉讼的资格,消除权力寻租生存的土壤。

但是,根据国外的经验和现有的理论研究,公民提起民事公益诉讼确实存在着一些障碍,这些障碍归纳起来主要包括两点,一点是公民的经济实力、专业知识等方面确实存在着不足,公民单个力量过于薄弱;另一点是担心公民滥用手中的诉权,恶意诉讼、无理缠讼、拖延诉讼从而造成诉讼资源的浪费和无效率。对于上述问题,我国可以借鉴国外经验通过巧妙的制度设计进行避免。比如,我们可以对诉讼费制度进行改革,设立公益诉讼基金制度和诉讼保险制度,降低公民提起公益诉讼的成本风险;可以对不同种类的民事公益诉讼案件进行区分,如果公益的损害与政府部门职能相关,则规定应该先向有关的国家机关提出请求,在有关国家机关不作为的情况下,公民才可以以个人名义起诉,对于关乎公民利益却与国家部门职能不相关的公益诉讼案件,公民可以直接向法院提起诉讼;可以规定在立案之前,法院应该对案件进行审查,必须是确实损害了公共利益的案件才可以按照公益诉讼案件来处理;等等。

四、结论

我国目前侵犯公共利益的现象普遍存在,即公益诉讼的“需求”是巨大的,但是我国民事诉讼法却严格限制提起公益诉讼的资格,这实质上是在限制“供给”,这本身就是不符合经济运行规律的,必将造成“诉讼市场”的混乱,进一步引发社会问题。通过法经济学的分析方法,能更直观而透彻地体会到我国赋予公民公益诉讼原告资格的必要性,虽然这种分析的方法也被批评为只讲效率,重视财富增加,而一定程度忽略了公平正义,但正如张五常所言:“完美的理论是没有的,也就是任何正确的理论均是能够被证伪的”[7]。无论这种法经济学的分析方法存在多少瑕疵之处,其合理之处依然闪耀着智慧的火花。

[1]曲振涛.法经济学[M].北京:中国发展出版社,2005:17.

[2]董伟威.民事公益诉讼人的法律问题[J].人民司法,2002,(12).

[3]王立花.以市民社会公共领域理论审视铁路春运票价[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2007,(3).

[4]潘檬静,汤树佳.对民事公益诉讼主体资格的思考[J].江西社会科学,2005,(9).

[5]齐树洁,郑贤宇.我国公益诉讼的困境与出路[J].中国司法,2005,(3).

[6]肖建华.民事诉讼当事人研究[M].北京:中国政法大学出版社,2002:105.

[7]张五常.科斯定理的谬误[DB/OL].法律思想网,http://law-thinker.com/show.asp.?Id=41.

[责任编辑:王泽宇]

Necessity of Conferring Citizens the Qualification to Filed the Public Interest Litigation——From the perspective of the law-economic analysis

CHANGYang

In China,citizens will meet many obstacles when they filed a civil public litigation, leading to social and public interests cannot be well maintained. 2012 revised "Civil Procedure Law" clearly introduced a civil public interest litigation system, but has not yet given clear plaintiff qualifications of pubic interest litigation to individual citizens. From the perspective of law and economics, using economic analysis of supply-demand theory and public welfare as the case study approach, the "citizen filed a civil public interest litigation is reasonable" for analysis, prove a point that the plaintiff qualification of public interest litigation should be diversified, legislation should enable qualified citizens to bring public interest litigation.

Law and Economics;Civil Public Interest Litigation;Citizens

DF711

A

1008-7966(2014)02-0101-03

2014-01-11

常扬(1989-),男,河南安阳人,2013级法律硕士研究生。