文理交叉学科的跨学科理论和实证分析

2014-11-13赵晓春吴彩丽

赵晓春 ,吴彩丽 ,张 杰

(1.安徽医科大学,安徽 合肥 230032;2,3.合肥学院,安徽 合肥 230601)

在我国科学、教育、管理界,“跨学科研究”或“交叉科学”己是一个频频亮相的词汇,从各种会议到各色文件,从课题申报到奖项评审,从课程设置到专业建设,几乎都含有“跨学科研究”或“交叉科学”的字眼,似乎跨学科研究(交叉科学)已受到普遍重视。

但深入分析可以发现,在多数场合,使用“跨学科研究”或“交叉科学”,只是止于现象和经验层面,它所包含的具体内容、发展特点和规律,却很少有人关注,以至口号层面的“跨学科研究”或“交叉科学”提法居多,而具体落实却很单调和狭隘,从实质上说,传统的学科观和学科分类体制仍占统治地位,跨学科学科被看成了学科的衍生物,除少数热门跨学科学科外,大多数跨学科学科生存和发展,都面临种种困境。跨学科学科数量浩繁,形态万千,如何探索跨学科学科发展的整体规律、把握跨学科的原理和方法,建设有利于跨学科的灵活管理机制,充分发挥跨学科研究在科研创新中的作用,是当前国际科技界、教育界及管理界共同关注的一个重要问题,因此本文尝试对文科与理科之间的相互交叉情况进行研究。

一、文理交叉学科的跨学科理论基础

(一)跨学科概念界定

“跨学科”一词最早出现与20世纪20年代中期的纽约市。当时,美国社会科学研究理事会(the Social Science Research Counil)提出它的主要职能是发展涉及到两个或两个以上学会的综合研究,而“跨学科”一词是该理事会会议速记使用的记录文字。最早公开使用“跨学科”一词的是哥伦比亚大学著名心理学家伍德沃思(R.5.woodworth)。到了1930年,美国社会科学研究理事会在一份有关理事会的目标申明中,正式使用“跨学科的活动”的说法。1937年,《新韦氏大学词典》和《牛津英语辞典补本》首次收入“跨学科”一词。到50年代,这一术语己在社会科学界被普遍使用。到了60年代以后,相继又出现“跨学科研究者”“跨学科关系”“跨学科性”“跨学科论”等[1]。

跨学科在中国兴起是在80年代,许多学者从各个侧面或不同的角度提出跨学科学科 (即交叉学科或交叉科学的概念和理论。这些概念和理论一方面反映了跨学科学科的某些特征,推动了跨学科研究的发展;但另一方面又反映出学术界对跨学科、跨学科学科、跨学科学的认识尚有明显的分歧和不同,对概念内涵的不同理解也带来理论上的不确定性,为跨学科研究的进一步发展带来了一定的障碍[2]。

因此,我们可以对跨学科学科进行如下界定:涉及到两个以上的学科领域,有专门从事涉及到两个以上学科领域的研究主体,运用一个或多个学科领域方法和理论,主动融合或被动移植到其他领域,形成一个涉及多学科领域但又区别于其他领域,具有自己独特对象理论和方法的新学科。

(二)学科交叉发生域理论

跨学科学科的形成方式不同于17世纪的学科分化,即单一学科的形成过程。跨学科学科是在不同学科的相互作用、相互渗透中形成和发展起来的,因此,它的最突出特征之一是形成过程中的跨学科性。任何一门跨学科学科必然会有两门以上的学科背景。从这个意义上讲,交叉学科形成过程就是不同学科相互交叉、相互融合的过程。

我们将5个学科群体设为五个学科域,分别是自然科学域、工程技术域、医学科学域、农业科学域、人文与社会科学域。那么,任何一门学科的交叉只要涉及到不同学科域,我们都称之为异域交叉:如地理社会学,就是自然科学域中的地学与人文社会科学域中的社会学交叉而形成的学科,属于异域交叉学科。如果是其中一个学科域内部学科之间的交叉,就属于同域交叉;如自然学科域内部物理学与化学交叉,形成的物理化学或化学物理学科就是同域交叉学科(也可以称同域跨学科学科)[3]。为了更好地说明同域交叉与异域交叉的区别,做图如下:

结合跨学科学科发生域和交叉层次我们就可以从新的角度对跨学科学科结构模式进行总结如下图。

整个跨学科学科可以划分为两大类型:全域跨学科学科与非全域跨学科学科。全域跨学科学科包括绝大多数的综合学科和横断学科。在非全域跨学科学科中,又可以分为同域跨学科学科和异域跨学科学科,考虑到不同的学科交叉层次,同域跨学科学科又可以继续划分成同域同级跨学科学科和同域异级跨学科学科。同理,异域跨学科学科继续划分成异域同级跨学科学科和异域异级跨学科学科。对跨学科学科结构模式的研究的意义在于我们能够对参与交叉的学科系统内外结构进行精密化的描述,搭建一个分析错综复杂的交叉关系的逻辑平台,进而揭示跨学科学科发生模式与机制。

跨学科学科是具有区别于其它学科领域的独特理论和方法的新学科。因此,跨学科学科虽然是不同学科相互作用、相互结合的产物,具有原有母体学科的背景。但是,跨学科学科更具区别于母体学科的特定对象、方法和理论的体系结构,这就是跨学科学科体系的相对独立性。

下面的计量研究都是建立在此理论基础上的。

二、文理交叉学科的跨学科计量分析

(一)数据选取和计量方法

通过对23本词典的学科分析,获取跨学科数据。由于很多词典不只是收入跨学科学科,还收入单学科,比如有机化学、无机化学就不属于跨学科学科,只是化学的分支学科,大部分还是分支学科,甚至是学科的研究领域如代数学下面研究领域群论。因此,我们按照第一章中跨学科学科界定的标准,对这23本学科词典所收入的学科进行一一分析和对照,先界定出哪些学科属于跨学科学科,再进行收录。

如果跨学科学科研究的内容是一致的,即使词典收录学科名称不一样,我们也认为是同一学科而不重复录入,如社会计量学和社会测量学,《在交叉科学学科辞典》指出研究内容是一致的,在统计时我们只算一门跨学科学科。

都说开源节流,节流重要,开源的意义更大。其实更确切的说是培养孩子的赚钱意识,可以更准确地说让孩子了解赚钱的规则,让孩子从获取收入的过程中,了解到财富流转的规则,在工作中还能体味到回报与付出成比例这样看上去简单的道理,小时候的这项功课,将会给他们的一生带来巨大的精神和物质财富。

在跨学科学科的归类上,我们还是按照1992年国家技术监督局颁布了《中国国家标准:学科分类与代码》的学科分类为标准,将学科分为自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学5大门类。这样传统的学科分类必然会导致一部分学科无法归类,我们将可以按照《中国国家标准:学科分类与代码》学科分类标准归类的跨学科学科称之为“显性跨学科学科”,如物理化学、生物化学、计量生物学等;不能按上述标准分类的学科我们称之为“隐性跨学科学科”,比如灾害学、未来学、混沌学、全球学等,但是通过后来的统计结果分析,这些无法归类的学科并不多,只有29门,只占全部跨学科总数的0.91%,这些学科不参与跨学科学科发生状况计量分析,并不会影响到整体上得出的结论和规律。

跨学科学科属于哪一个学科,主要是依据第一章跨学科学科的特征中提到学科的偏序性决定的,即其母体学科的属性是属于哪一类,即归入到哪一类。如物理化学,其母体学科属于化学,供体学科属于物理学,因此,我们把物理化学归入化学的分支学科,比较学科因供体学科很难确定,将不做统计分析。

对于跨学科学科的子学科,如生物化学的子学科药物生物化学、农业生物化学、工业生物化学、环境生物化学、微生物生物化学等等,由于它们都是与别的学科再次交叉形成的跨学科学科,因此,在统计上不把它们作为子学科,而是独立的跨学科学科来统计。

对于有些跨学科学科除了母体学科,还涉及两门以上学科,如生物地球化学是生物学、地球科学和化学的交叉,矿物物理化学是地球科学、物理学和化学的交叉,在计量统计上,我们将生物地球化学看作生物学和地球科学向化学的转移,其他类似学科也按照这样的方法处理。

(二)人文社会科学向自然科学跨学科计量分析

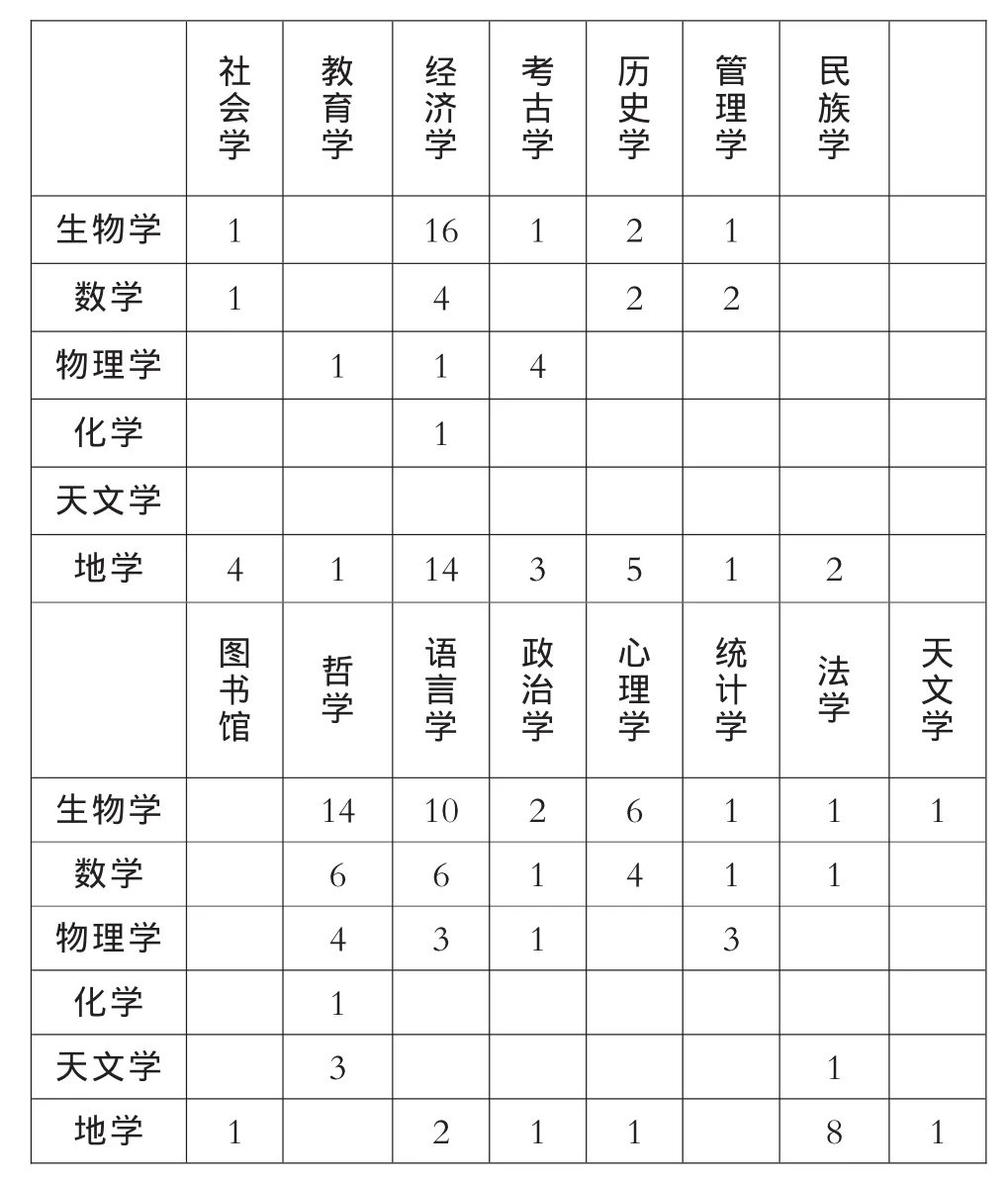

我们先看一看人文社会科学21门一级学科向自然科学7个一级学科转移的情况,通过统计,我们发现人文学科向自然学科转移形成的跨学科学科共119门,具体分布如表1。

从表1中很明显地得出结论,人文社会科学向自然科学的转移主要是向地球科学和生物学两大领域,分别为36门和60门,各占跨学科总数的30.25%和50.42%。21门人文社会科学一级学科对对这一转移贡献较多的学科是统计学、经济学、历史学、社会学和军事学。

从人文社会科学向自然科学转移形成的学科门数看,仅仅只有119门,无论是与1743门的自然科学跨学科学科,还是1211门人文社会科学跨学科学科,都是远无法相比的,说明人文社会科学向自然科学的转移不但没有如大家预期中乐观,反而发展非常迟缓。

根据界定,人文社会学科与自然学科应该属于“远缘学科”,而“远缘学科”之间产生交叉形成新的跨学科学科很难,但不代表“远缘学科”之间没有交叉,目前的状况下,还是以理论和方法的转移和借鉴为主,跨学科学科的形成还有待时日,但往往原创性很强的创新就来自与“远缘学科”间的交叉[4],所以,科研中应该对此有所关注。

人文社会科学目前向自然科学的转移主要是向地球科学和生物学两大领域,占了跨学科总数的80.67%。地球科学和生物学两大领域在前面己经分析过了,属于“应用性学科”,与人类的生产实践最为密切,说明人文社会科学向自然科学的转移主要发生在与人类实践最为密切的应用性学科领域。

表1 人文社会科学向自然科学转移表

(三)自然科学向人文社会科学跨学科计量分析

随着现代科学聚合化的趋势日益凸现,学术界频频出现自然科学向社会科学的奔流的提法,当然,在文理这两大学科体系之间,因理论、方法的渗透的确生成一批如数量经济学、生物经济学、物理学史、数理社会学等自然科学向人文社会科学转移的跨学科学科,也确实打破了自然科学与人文社会科学的传统壁垒。但是不是真像描述的那样有“奔流”的现象?或者自然科学向社会科学转移的数量和程度如何?我们将用精确的计量方法来衡量。

通过统计,自然科学向社会科学转移形成的跨学科学科总数为151门,具体分布如表2所示。

表2 自然科学向社会科学转移表

从上表可以看出,自然科学向社会科学的转移主要发生在哲学、语言学和经济学领域,三个领域共形成学科85门,占总跨学科数量56.29%;对形成学科提供最大贡献的学科分别是生物学,提供了89次,占总跨学科数量58.94%;地球科学,提供了44次,占总跨学科数量29.14%。

上述统计数据表明,相对于自然科学内部,社会科学内部,自然科学向人文社会科学的转移交叉与人文社会科学向自然科学转移交叉一样,文理交叉学科数量显得微不足道;就是将自然科学向人文社会科学的转移交又与人文社会科学向自然科学转移交叉加在一起,文理交叉学科数量也仅仅只有270门,占全部交叉科学学科数量2954门的9.14%,居于跨学科学科体系中弱势群体的地位。

由此可见,虽然学术界很早就开始呼吁需要大力推动和促进“自然科学”与“社会科学”的交叉融合,并预言即将来临的交叉科学时代,是一个以自然科学与社会科学日益结合为特征的交叉科学时代。但文理交叉学科的发生状况并没有如大家预期的那么乐观,反而发展一度非常迟缓。造成这种情形的原因,我们试图做出如下分析:20世纪以来,随着大规模地引用自然科学方法,人文社会科学研究得到迅猛发展,体现出自然、技术科学与人文、社会科学交叉融合的突出优势和巨大影响。但由于自然、技术科学的自身特点和社会科学研究的人文化所带来的复杂性,自然科学研究方法和理论向人文社会科学领域的移植渗透开始遇到 “主观困境”(自然科学方法自身特点所带来的困境)、“客观困境”(具体学科特殊性给自然科学方法运用带来的困境)和“综合困境”(社会科学各学科共有特性给自然科学方法带来的困境),主要体现在自然学科方法在社会科学研究中运用范围和程度的局限性。这种局限引发了关于自然、技术科学和人文、社会科学合流的“独立论”观点,即认为两大知识“营垒”间存在着巨大鸿沟,两者间的交叉融合无法真正实现,这就造成人文社会科学研究中出现广泛的拒绝自然、技术科学研究方法和理论的偏激行为,导致文理交叉学科的发展停滞不前。实质上,无论是从本体论基础、认识论前提抑或方法论要求看,自然、技术科学向人文、社会科学领域的移植渗透均具有较大的可行性,而如何使这种潜在可能性转化为现实确定性则需要我们进一步探索和研究。

三、相关结论

(一)文理交叉研究能产生新研究领域

学科的发展能带来科学研究新的创新领域;同时,当代学科的发展是以跨学科为主导的;也就是说,从根本上来讲,跨学科研究是产生新领域的主要途径[5]。德国科学家贡泽尔曾经指出,各门科学的快速发展和我们使用的研究工具日益精致,使实验工作者不得不做出两种不同的选择;或者他使用一种方法,把它应用于不同的科学领域,或者他应用各种方法研究一个固定的领域。跨学科研究主要是通过各门学科理论、方法的转移与综合及研究对象的转移与综合等途径实现的。

我们可以看出,跨学科研究在带来学科知识迅速增长的同时,也带来了研究领域和跨学科学科的迅速增长。人们认识和掌握了跨学科研究对研究领域和学科的开拓和增殖作用规律之后,就能够对各门学科的发展做出比较科学的预见。当某一门学科刚崭露头角时,我们就可以预见到随之产生的将是一系列什么样的研究领域和新学科。

(二)文理交叉研究能产生新观念

跨学科研究首先体现出大科学观中研究问题的整体性观念,比如20世纪80年代国际学术界为迎接人类所面临的资源、环境和发展问题而设计和实施的全球变化研究计划,就突破原来小科学研究的局限,从社会、科学、文化的整体角度出发,研究人类生存的过去、现在和未来,不断树立新的研究观念。比如,在研究学科上不再单兵作战,而是强调涵盖大气、海洋、地理、地质、地球物理、环境、生物、生态、能源、人口、经济等诸多学科汇集一起协同研究,研究人员涉及自然科学界和社会科学界的科学家以及政府和企业界的管理人员,研究方法强调学科的交叉和理论的集成,用整体系统科学作为其研究的新方法,研究领域也不再局限于单一领域,而是从整体考虑。

因此,跨学科研究已经给我们指出,建立一个适应性较大、并能在较大范围内培养跨学科人才的教育体系,使科学工作者群体能利用不同学科所培养出的思维方式的差异,进而能将不同学科的研究方法在自己研究领域借用和渗透,才有可能出现诺贝尔奖水平的大师和成果。

为此,许多国家在制定培养人才的教育政策都融入培养跨学科人才的思想,如日本教育家们说:没有综合化,就不会产生伟大的文化和伟大的人物,美国教育界强调对学生进行“百科全书式”的教育。

(三)文理交叉研究能产生原始创新

自然和社会本身固有的复杂性,自然界的复杂性常常导致意外事件发生,比如南极上空意外出现了臭氧空洞,要查明原因则需要很多学科的共同努力;人类基因组图谱计划也是一项综合的事业,要依靠很多领域包括生物学和计算科学等的广泛合作。同样,人类社会如何进化,如何做出决定,如何解决问题等都需要跨学科去解决。

人类社会比以往更需要可靠的科学来做出合理的决策。现代生活的所有必需品都要靠科技的方法和工具来支撑,但是提高生活质量的技术应用本身也能产生问题,比如,温室气体的累积导致全球变暖,化肥的使用导致水污染和富营养化,核能发电导致放射性废物等,而这些问题往往需要运用跨学科研究方法来解决。

当代科技发展的一个重要趋势是“分久必合”[6]。科学技术经过了三百余年的分叉发展,近五十年来又迅速密集,逐渐构成网络化结构跨学科学科融合在当代就显得越来越重要,已经成为当代学科创新的一条重要途径,成为产生科学原创性成果的动力之源。

[1]刘仲林.现代交叉科学[M].杭州,浙江教育出版社,1998:57.

[2]张书深.学科的两大系统及其转换[J].系统辩证学学报,2001(3):6.

[3]金吾伦.跨学科研究引论[M]北京:中央编译出版社,1997:11.

[4]赵红州.科学史数理分析[M].石家庄:河北教育出版社,2001:18.

[5]孙小礼.交叉科学时代与自然科学和社会科学的联盟[J].哲学研究,1991(3):16-19.

[6]刘仲林,赵晓春.跨学科研究:科学原创性成果的动力之源[J].科学技术与辩证法,2005(6):105-110.