灾害对古代中原王朝与游牧民族关系的影响——以唐代为中心

2014-11-07李军

李 军

(中国农业大学经济管理学院,北京100083)

随着全球异常性气候的频发,对气候及其引发的灾害的关注成为各界关注的焦点,探讨历史时期气候变化对社会发展的影响也成为一个重要的选题。中国传统社会以农立国,农牧分野贯穿历史始终,中原王朝与游牧民族的分合构成了社会演进的脉络之一,有学者对此现象进行了概括,认为“气候温暖时期,中国北方游牧政权与中原农耕世界和平共处;气候寒冷时期,游牧民族南迁,中原政权不稳,二者对峙,甚至建立了‘牧者王朝’。”[1]学术界对此问题关注颇多,其视角主要集中于探讨其南下中原的原因及其结果的分析,一些分析已经触及气候变化这一因素。20世纪初,美国地理学家亨廷顿(E.Huntingdon)指出,中国历史的外患内乱与气候变迁有关,例如东晋五胡乱华、北宋契丹女真寇边、明末流寇和满清人入关,都是因为满蒙、中原和中亚气候转旱,不得已铤而走险,四处劫掠。[2]邓拓也将气候变迁及其引发的灾害与游牧民族的迁徙联系起来。[3]165-168近些年,部分学者通过自然科学和计量经济学的跨学科研究对这一问题进行了关注,有学者通过对太阳活动的周期性导致的气候变冷的分析认为,历史上的民族大迁移主要原因在于庄稼歉收和大面积的饥荒。[4]也有学者通过计量方法的检讨认为,中国历史上的游牧征服与东亚的季风气候息息相关。①这方面的研究显然已成为学术界的焦点,主要成果有:陈强.中国历史上为何数次被游牧民族征服?——气候冲击与王朝周期的作用[J].经济资料译丛,2013(2):66-68;陈强.中原王朝被征服的计量历史分析[J].制度经济学研究,2011(2):92 -106;Chen,Q.Climate shocks,dynastic cycles and nomadic conquests:Evidence from historical China [J].2012.(http://ideas.repec.org/p/shn/wpaper/2012 -01.html)。

毫无疑问,宏观的历史研究业已取得重要进展,但微观领域的关注相对研究较少。实际上,早在20世纪上半期,陈寅恪先生在其名著《唐代政治史述论稿》下篇中已经言简意赅对微观视角的研究进行了提示,他明确指出,东突厥的灭亡与自然灾害关系密切。这一观点虽然引起了部分学者的重视②参见张超林.自然灾害与唐初东突厥之衰亡[J].青海民族研究,2002(4):53-56;费杰.公元627年前后气候变冷与东突厥汗国的突然覆灭[J].干旱区资源与环境,2008(9):37-42等相关文章。,但这些研究更注重单方面的探究灾害对游牧民族政权兴衰的影响,缺乏对中原王朝与游牧民族之间关系的系统研究。实际上,灾害所带来的连锁反应远不止此,本文将选取唐代为研究中心,不仅分析灾害对游牧民族的影响,也探讨其对中原王朝的政策选择。之所以选取唐代,因为这一时期民族关系的变化十分显著,唐初的“天可汗”时期,民族关系虽有冲突,但总体融洽,交流频繁,灾害性气候未影响中原王朝的发展,但“安史之乱”后国力衰弱引发的外患却导致政权的颠覆,这一转变值得检讨。同时,唐代中后期气候的由暖转寒变化也具有显著的特征,其历史影响极其深远。③一般认为,唐代在8世纪前是个温暖期,从8世纪中叶至10世纪中叶,各类寒冷事件频繁发生,相对于温暖、湿润的唐前期而言,后期则阴冷得多。参见竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].中国科学,1973(2):168-188;满志敏.关于唐代气候冷暖问题的讨论[J].第四纪研究,1998(1):20-30;蓝 勇.唐代气候变化与唐代历史兴衰[J].中国历史地理论丛,2001(1):4-15;费 杰,等.历史文献记录的唐五代时期(618-959AD)气候冷暖变化[J].海洋地质与第四纪地质,2004(2):109-118页;吴宏歧,等.隋唐时期气候冷暖特征与气候波动[J].第四纪研究,1998(1):31-36。对唐代气候变动的分析随着德国波兹坦地学研究中心豪格和他的科研小组于2007年1月4日在《自然》杂志刊登的论文引发的争论将这一讨论引向深入。Gerald H.Haug.Influence of the intertropical convergence zone on the East Asian monsoon[J].Nature.2007(445):74 -77.Zhang De'er& Lu Longhua.Anti- correlation of summer and winter,monsoons?[J].Nature,2007(450):E7 - E8.doi:10.1038/nature06338.

一 灾害对游牧民族生存环境的影响

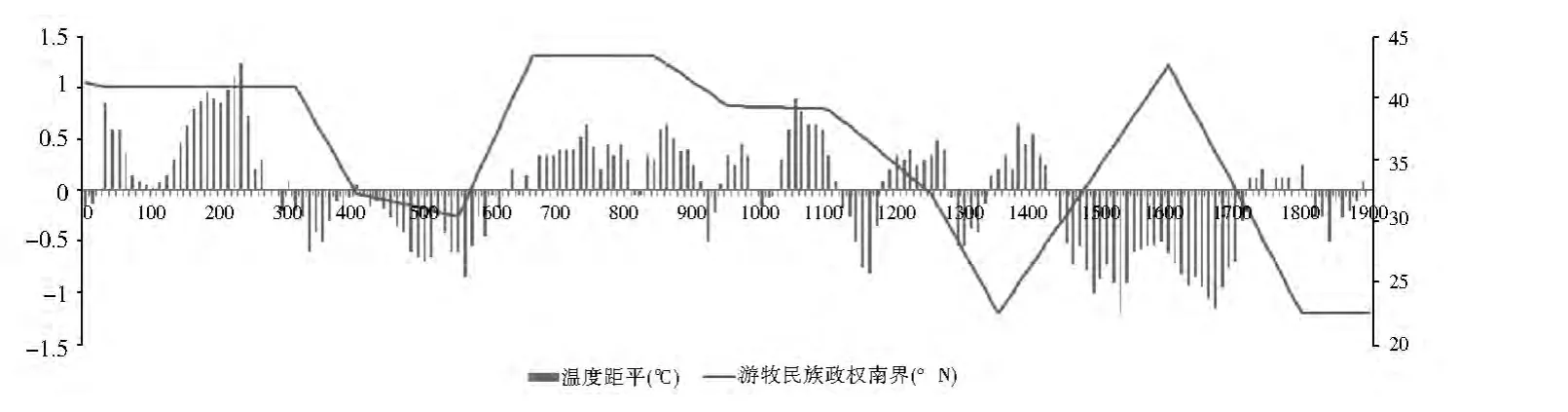

游牧民族的生存更多地依靠自然条件,特别是其赖以为生的牲畜,对于气候,诸如降雨、降雪与气温的依赖性很强,王建革对农牧生态与传统蒙古社会的阐释深刻说明了雪灾和瘟疫对传统游牧民族的严重影响,[5]牲畜数目的变动及其带来的生存危机势必影响游牧民族的政策选择。如图1所示,历史上,游牧民族的南下与气候冷暖周期有着紧密的联系。一般而言,气候变暖会使游牧民族政权南界北移,气候变冷会使游牧民族政权南界南移。

图1 公元元年~1900年中国气候变化与游牧民族政权南界变化关系图

唐代游牧民族众多,但主要与四个民族关系密切。《新唐书》卷215上《四夷传总序》云:“唐兴,蛮夷更盛衰,尝与中国亢衡者有四:突厥、吐蕃、回鹘、云南是也……凡突厥、吐蕃、回鹘以盛衰先后为次。东夷、西域又次之,迹用兵之轻重也。终之以南蛮,记唐所繇亡云。”故本文的探讨将以此四个游牧民族为主,实际上他们不仅与唐代中原王朝牵连甚广,也颇受灾害的影响。

唐朝游牧民族面对的灾害,在南北方呈现不同的特征。北方主要会出现寒冷、干旱等灾害性气候,而南方虽然气候温暖湿润,但却往往出现高温引发的瘟疫现象。两个区域的具体表现为:

(一)北方地区灾害性气候呈现多样化

这一地区气候的大陆性强,冬季受强大的蒙古高压控制,寒冷异常,夏季季风又难以到达,游牧民族面临的主要灾害性气候有旱灾、暴风雪、雷暴、蝗灾、瘟疫等形式,其中旱灾与暴风雪灾是最常见的形式。旱灾给草原带来的后果是草木干枯、水源断绝,这些对于牧民、牲畜而言都是毁灭性的打击。由于漠北草原地带是亚洲寒潮的源地之一,在冬季极易形成高气压中心,故每到冬季或初春,北方草原常会出现风雪连天的局面。雪灾又称白灾,它给草原带来的后果是人、牲畜因冻、饿而大量死亡。气候异常也会导致蝗虫孳生而引发蝗灾,大面积地毁灭游牧民族赖以生存的草场,严重威胁牧业生产。蔓延的瘟疫也会导致牲畜大面积死亡。由于草原游牧经济对自然环境具有极强的依赖性,游牧生产的环节少、周期长、品种单一,对自然灾害的抵御能力比农业生产要低。灾害一旦发生,其后果就甚为严重。[6]312-313

(二)南方地区灾害性气候以疫病瘟疫为主

南方地区的灾害主要体现为疫病,这与南方地区独特的环境相关。南方地区温暖湿润,为传染病病原菌、中间宿主、媒介生物提供了良好的生存环境,极其适合其滋生、蔓延。

地处南方的岭南地区,又称岭表、岭外,是我国开发较晚的地区,在唐代这里许多地方仍旧处于原始、自然的状态,被称为“恶处”,疫病流传较广。[7]卷25,卷28当时主要的疫病形式有疟疾、日本血吸虫病、恙虫病等几种,其中尤以疟疾常见。古人亦常以“瘴”来称之。[8]唐代王焘在《外台秘要方》卷5中云:“《备急》:‘夫瘴与疟分作两名,其实一致,或先寒后热,或先热后寒,岭南率称为瘴,江北总号为疟。此由方言不同,非是别有异病。’”而且到了唐代,对于瘴气与瘴病的概念使用上更为随意。[9]

血吸虫病也是南方流行较多的疫病。它是由血吸虫寄生于人体引起的地方性寄生虫病。寄生于人体的血吸虫主要有三种:即流行于非洲北部的埃及血吸虫,流行于拉丁美洲及非洲中部的曼氏血吸虫以及流行于亚洲的日本血吸虫。在我国因只有日本血吸虫病流行,故通常将日本血吸虫病简称为血吸虫病(Schistosoma Japanica Kasturada)。唐代已有这种疫病的记载,《太平寰宇记》卷100《江南东道十三·建州·建安县》记载:“建州(今福建建瓯)梦水有涉虱,又云独虫,一名蜮,似龟。所中之处生疮”。这里的独虫、蜮、虱等即是血吸虫。

恙虫病是一种在夏秋季节容易发生的,由恙螨所传播的疾病,病原为恙虫立克次体。恙虫病古代亦有“溪毒”、“射工”、“沙虱”等称呼,唐代元稹当时就怀疑他早夭折的小女儿是因在南方遭“沙虱毒潛婴”而早夭的。[10]卷404朱师晦以文献考证方法,对古代医药文献有关岭南恙虫病的记载,从恙虫的形态、生活情况、发病地带、传染情形、临床特征、诊断方法、预防及治疗方法、预后不良等方面进行考证,认为当时虽然没有细菌学说,但已符合今日恙虫病。[11]

因南方地区气候恶劣,成为朝廷惩戒、流放罪人的首选之地。据考证,岭南是唐朝流放犯人最集中的地方。两《唐书》所载有名有姓且有具体流放地者共211人。其中,岭南道就有138人,约占流人总数的65%。[12]

二 灾害与游牧民族政权的衰亡

灾害的发生不仅造成游牧民族生活地区经济发展迟缓,其衰落也与其密切相关。灾害性气候破坏了游牧民族的经济基础,削弱了统治者统治的权威,原先臣属归附的部族,也会在此时产生离心倾向,诱发了全面的社会危机。唐代灾害对游牧民族政权的影响以东突厥、回鹘及吐蕃政权的逐步衰落,乃至分崩离析,走向政权灭亡最为明显。

隋末唐初,东突厥的实力强大:“东自契丹,西尽吐谷浑、高昌诸国皆臣之。控弦百万,戎狄之盛,近代未有也。”[13]卷197但是,在唐朝建立后的短短十余年,太宗就完成了对突厥的征服。其中之原因,“固有唐室君臣之发奋自强,遂得臻此,实亦突厥本身之腐败及回纥之兴起二端有以致之也。”“北突厥或东突厥之败亡除与唐为敌外,其主因一为境内之天灾及乱政,二为其他邻接部族回纥薛延陀之兴起两端”。[14]127-128

游牧民族的生产结构相对单一,主要依靠畜牧业及其产品。灾害的发生往往会导致大量牲畜死亡。现代医学表明,家畜是恒温动物,有一个调热生物系统,适当的温度能增强畜体新陈代谢,促进生长发育,但温度过低则使家畜生长发育受阻,甚至冻伤、冻死。温度过高则使家畜的泌乳量显著下降,并对家畜的繁殖机能产生不良影响,使精液品质下降,精子活力降低,畸形精子比例增多,造成夏季孳育率低,或不育现象。[15]2史料可见,突厥在隋唐时期时常出现因异常气候导致的牲畜灭绝现象。隋文帝时期,西突厥发生过一年“竟无雨雪,川枯蝗暴,卉木烧尽,饥疫死亡,人畜相半”[16]卷84的现象,出现了“饥不能得食,粉骨为粮,又多灾疫,死者极众”[17]卷99的惨境。唐太宗贞观四年(629)九月所颁布的一份掩埋骨骸的诏令中云:“突厥种落,往逢灾疠,疾疫饥馑,殒丧者多,暴骸中野,前后相属……宜令所司于大业长城以南分道巡行,但有骸骨之所,酒脯致祭,速来埋瘗。”[18]卷114有研究认为,公元627-629年夏秋季节,东突厥汗国遭受了一次或多次霜灾,并造成饥荒。[19]

遭遇饥荒并暴尸野外,对当时东突厥统治下的民族造成严重的恐慌;中原王朝虽然此时西北的黄土高原一带也遭遇了连续霜灾①有研究认为,这场霜灾波及广泛,可能是火山爆发的连锁反应。见 Stothers,R.B.Volcanic dry fogs,climate cooling,and plague pandemics in Europe and the Middle East[J].Climatic Change,1999(42):713 -723.,但总体经济发展平稳,社会安定,出现“贞观之治”的局面。实力对比悬殊的东突厥只能加强对所属各部的搜刮、掠夺。《旧唐书》卷194《突厥上》云:“灾荒之年,颉利用度不给,复重敛诸部。”繁重的征敛加剧了原本就异常尖锐、复杂的民族矛盾和阶级矛盾,东突厥族民“下不堪命,内外多叛之”[20]卷194,薛延陀、回纥、拔野古、铁勒诸部等也相率反叛,其实力大为削弱。为了缓和与唐朝的关系,颉利可汗被迫向唐朝纳贡。《册府元龟》卷970《朝贡三》载,贞观二年(627)“十一月,颉利可汗遣使贡马、牛数万许”。这一举动改变了高祖称臣于突厥以及太宗“渭水之盟”的尴尬局面,是中原王朝兴盛而游牧政权衰落的重要标志。

回鹘政权最终走了一条与东突厥几乎类似的衰败之路。唐代中后期,回鹘(788年以前称为回纥)兴起,建立了新的游牧国家,并在与吐蕃的斗争中壮大起来,宪宗元和末年势力达到顶峰。关于回鹘王朝发生的气候异常,史书记载主要发生在开成四年(839),《唐会要》卷98《回鹘下》载:“连年饥疫,羊马死者被地,又大雪为灾。”《新唐书》卷217《回鹘下》:“方岁饥,遂疫,又大雪,羊、马多死,未及命。”《资治通鉴》卷246载:“会岁疫,大雪,羊马多死,回鹘遂衰。”②关于这次瘟疫,有研究者认为是炭疽病,由于该病主要发生在以羊为主的家畜身上,可以在人畜之间相互传染,具有极强的杀伤力,甚至会感染土壤,严重者能使草原生态结构受到毁灭性的损耗。参见丁载勋.回鹘汗国灭亡原因新探[J].文史哲,2001(6):88-92.

灾害发生期间,回鹘宰相安允合与特勤柴革企图借灾害引起国人的不满发动政变,杀死彰信可汗,被发觉处死。另一领兵在外的宰相掘罗勿甚为忧惧,担心遭到牵连,遂向沙陀首领朱邪赤心借兵,联合进攻彰信可汗。《唐会要》卷98载,“其相掘罗勿荐公引山北沙陀围之,可汗自杀,国人立勿荐公为飒可汗。”连年饥疫,羊马死者遍地,又大雪为灾,在内乱与天灾交互作用下,回鹘汗国逐渐衰落,这时又出现外族入侵,开成五年(840)九月,黠戈斯进攻回纥,回鹘汗国迅速灭亡“其国分散”,一部分由乌介特勤“率众南奔……居塞上。”[21]卷98

在回鹘王朝灭亡的同时,西南地区的吐蕃政权也开始衰落。研究表明,中唐以前,青藏高原气候相对温暖,吐蕃十分强盛,但自从唐朝中叶以后,气候变冷,其王朝逐渐衰落。据史书记载,达磨赞普即位后,国内连续发生冰雹灾害、水灾、旱灾和瘟疫,致使田地荒芜、饥馑遍野,“地震裂,水泉涌,岷山崩。洮水逆流三日,鼠食稼,人饥疫,死者相枕藉。鄯、廓间夜闻鼙鼓声,人相惊。”唐代官员从有关信息中意识到吐蕃的这一变化,常衮曾上言:“近有流落蕃中十数年者至阙庭,知犬戎恶稔,上疑下阻,日就残灭,加之疾疫,灾及羊马,山谷填委,天亡之时。”[7]卷44

天灾不断加剧了吐蕃政权的内部冲突。据《新唐书》卷216《吐蕃下》云:“赞普立几三十年,病不事,委任大臣,故不能抗中国,边候晏然。死,以弟达磨嗣。达磨嗜酒,好畋猎,喜内,且凶愎少恩,政益乱。”这时,反对佛教的贵族遂制造舆论,把一切自然灾害都归咎于信奉佛教所致,达磨赞普又下令灭法废佛,下令封闭吐蕃境内的全部佛寺,焚毁佛教经典,毁弃佛像,强迫僧人还俗或从事屠夫、猎人等违反佛教戒律的职业,部分高僧遭到杀戮,严重激化了国内矛盾。[22]480-481会昌二年(842),达磨赞普被僧人拉隆·贝吉多杰刺死,长妃那囊氏、次妃才绷氏各拥立继承人,建国200多年的吐蕃王朝分裂。[23]卷261在天灾、人祸的交相作用下,吐蕃日渐式微。

回鹘、吐蕃的衰微,为唐朝收复失地提供了良机。会昌四年(844),唐朝“以回鹘衰微,吐蕃内乱,议复河、湟四镇十八州,”[24]卷247这一战略目标最终在唐宣宗时实现。不过,由于唐朝国力日趋衰弱,只能承认张义潮在河湟地区的统治地位,所谓收复河湟,在很大程度上只是徒有虚名。

实际上,各游牧民族对灾疫可能造成本民族的衰落也是有所认识的,所以,在与唐朝盟誓的誓文中,他们常以如若违背,即愿天降灾疫、国破种灭为诅咒。唐朝与南诏王异牟寻的誓文即云:“如会盟之后,发起二心,……即愿天地神祇,共降灾罚,宗嗣殄灭,部落不安,灾疾臻凑,人户流散,稼穑产畜,悉皆减耗。”[7]卷999这可能是历史予以的警示。①实际上,曾经雄霸北方的匈奴民族的衰落也与灾害密切相关。《后汉书·南匈奴传》载:建武二十二年(46),“匈奴中连年旱蝗,赤地数千里,草木尽枯,人畜饥疫,死耗太半”。之后,蒙古高原不断爆发旱蝗灾害,建初元年(76),“南(匈奴)部苦蝗,大饥,肃宗廪给其贫人三万余口”。永元元年(89),“北(匈奴)虏大乱,加以饥蝗,降者前后而至”。连年的灾荒迫使匈奴族向别处迁徙。江统在著名的《徙戎论》中指出:匈奴部众于“汉宣之世,冻馁残破,国内五裂,后合为二,呼韩邪遂衰弱孤危,不能自存,依阻塞下,委质柔服。建武中,南单于复来降附,遂令入塞,居于漠南”。参见张敏.生态史学视野下的十六国北魏兴衰[M].湖北人民出版社,2004.

三 灾害与双方的战略选择

灾害的发生对唐朝中原与游牧民族政权双方都是严峻的考验。面对灾害性气候,如何处理彼此关系,进行何种政策取舍是一个关键问题。

(一)游牧民族的选择

众所周知,游牧民族面对灾荒南下中原是一个历史常态。随着八世纪中叶气候的日渐变冷,灾害次数、频率都呈增加趋势(见图2)。

图2 唐代各朝灾害发生波动图

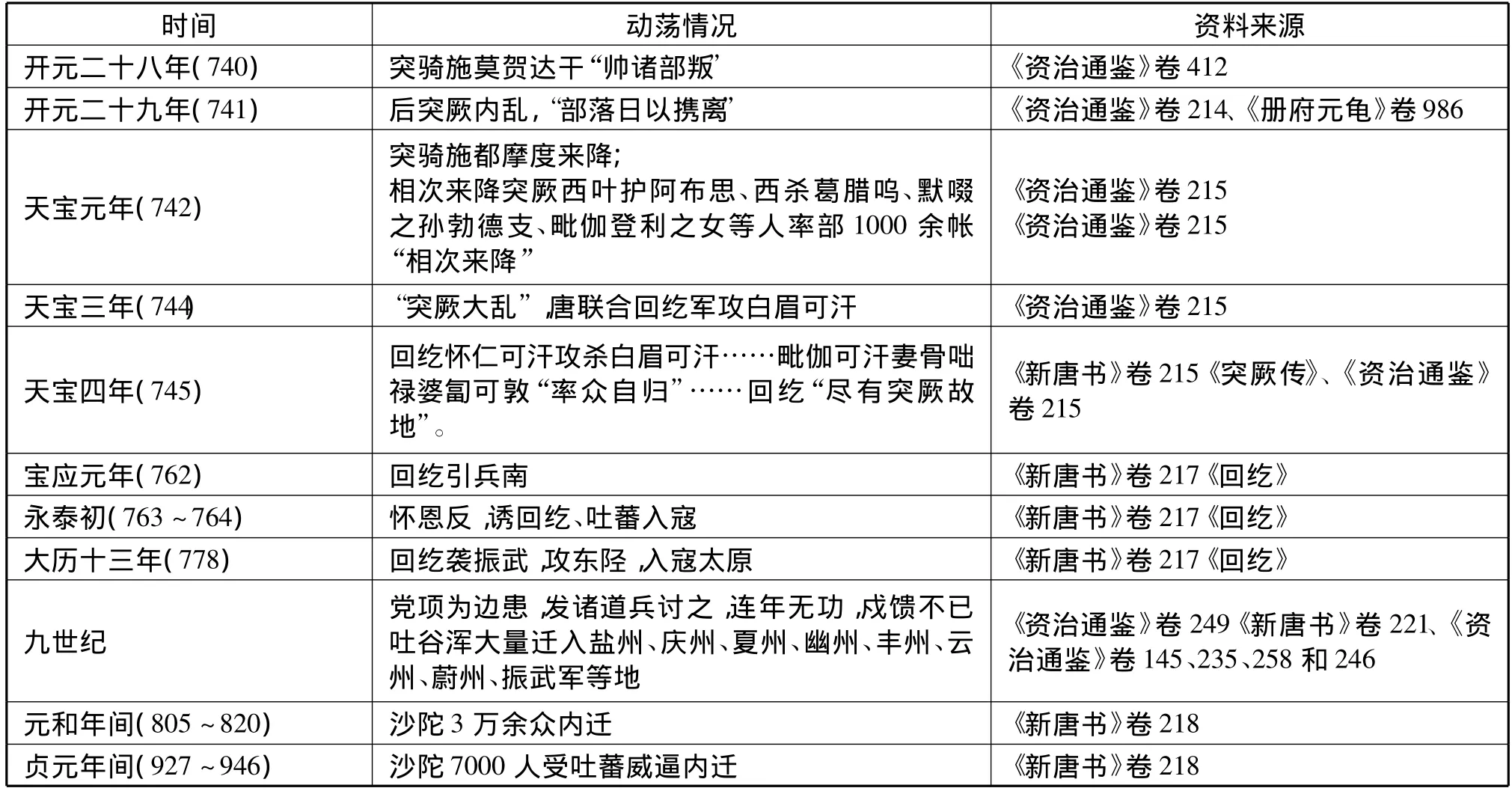

北方游牧民族受寒冷干旱的影响,大规模南下入侵,中原王朝与北方游牧民族政权在内的动荡更趋频繁(见表1)。

表1 唐代中叶后游牧政权动荡表

从表1看出,面对灾害,沙陀、突厥等民族部分人员选择了内迁,也有的选择了“入寇”或者兼并其他民族领土。“安史之乱”的发生即是一个典型案例。学者的研究已证明,“安史之乱”的主体是奚、契丹等北方少数民族,“安史之乱”发生之前,北方地区阴雨连绵,《资治通鉴》卷216云,天宝十年(751)契丹的核心区“时久雨”,形成长期的冷湿气候,“这种冷湿的气候对北方游牧民族的威胁十分大,必然会加大向南推进的潜动力,形成对中原农业民族的更大威胁。安史之乱也正是在这种气候特征和大的民族压力之下发生的。”[25]

有的游牧政权还借着中原王朝发生灾害提出要求。神功元年(697),突厥磨啜接连进犯灵州、胜州,并遣使请求收回丰、胜、灵、夏、代六州之降户及单于都护府之地,还要求获得谷种、缯帛、农器等资财。武后起初不许,但考虑到东北的契丹为患甚深,加上“关东饥馑,蜀、汉逃亡,江、淮已南,征求不息,人不复业,相率为盗,本根一摇,忧患不浅。”[24]卷206史载,神功元年,河南等十九州大水,黄陵等州大旱,而此前的万岁登封元年(696)四月,“天下大旱”,八月“徐州大水害稼”。天灾人祸,使唐朝内部不安,遂许磨啜之请,归还六州降户,并给谷种四万斛、杂 五万段、农器三千、铁数万斤。圣历元年又接纳了突厥的和亲建议,“令淮阳王武延秀往突厥,纳默啜女为妃”。但结果未如所愿,武延秀被囚,默啜也接连攻陷定州、赵州等地,“尽杀所掠赵、定州男女万余人,从五回道而去,所至残害,不可胜纪。”[20]卷6

(二)中原王朝的选择

当然,中原地区发生灾害与否,也会影响唐廷与周边民族关系的处理方针。从东突厥的一系列反常行为和大臣的奏报中,中原王朝发现了东突厥正面临着严重的生存危机,并根据实际情况制订了相应的策略。贞观元年(626)十二月,出使东突厥的鸿胪卿郑元璹回朝奏报太宗:“戎狄兴衰,专以羊马为侯。今突厥民饥畜瘦,此将亡之兆也,不过三年。”群臣认为可以出兵。[24]卷191但即位伊始,且同样面临灾荒的太宗认为,当时国家初定,府库不充,遂以“新与人盟而背之,不信;利人之灾,不仁;乘人之危以取胜,不武。纵使其种落尽叛,六畜无余,朕终不击,必待有罪,然后讨之”[24]卷192为由拒绝。但过了两年,唐朝实力恢复,国内政局也相对稳定,太宗开始策划讨伐突厥的行动。在征求大臣意见时,行军副总管张公瑾“言突厥可取之状”六条,其中第四条就是“塞北霜早,粮餱乏绝。”[20]卷68贞观三年十一月,太宗遂派李靖、李世勣、薛万彻领兵攻打东突厥,于次年二月击破突厥,俘获颉利可汗,“其部落或走薛延陀,或走西域,而来降者甚众”,[20]卷194东突厥汗国亡。

总章二年(669)九月,唐朝政府决定将吐谷浑诺曷钵部移至凉州南祁连山一带居住,以恢复对吐谷浑旧地的统治,但又担心吐蕃乘机深入,袭击吐谷浑,遂召集大臣商讨。当时,阎立本以“去岁饥歉,未可兴师”为由,力劝高宗暂休其议。[24]卷201总章元年(668),中原地区“京师及山东、江淮大旱”;至次年七月,“剑南州十九,旱”。[23]卷35阎立本正是借助这次波及甚广的旱灾劝说高宗停止迁移诺曷钵部。

垂拱四年(688)十二月,武后“欲发梁、凤、巴蜑,自雅州开山能道,出击生羌,因袭吐蕃。”但是,从垂拱三年起,天下遭遇大饥荒,“山东、关内尤甚”,[24]卷204秘书正字陈子昂上书劝阻:“今山东饥,关陇弊,历岁枯旱,人有流亡,诚是圣人宁静思,和天人之时,不可动甲兵,兴大役,以自生乱。”[26]卷9迫于国内形势,武后听从劝阻,“役不果兴”。[24]卷208

景龙元年三月,默啜侵扰边疆,中宗令朝臣各进安边之策,右补阙卢俌上书云:“去岁四方旱灾,未易兴师。当理内以及外,绥近以来远,俟仓廪实,士卒练,然后大举以讨之。”[24]卷208史书记载,此前,内地灾害连连,神龙三年“春,自京师至山东疾疫,民死者众。河北、河南大旱”;“夏,山东、河北二十余州旱,饥馑疾疫死者数千计。”[20]卷7这场大旱持续了半年之久,唐朝的经济重心——山东、河北、河南都遭受大旱,严重影响了京师的物资储备,卢俌因而认为出兵时机不成熟,希望朝廷搞好物资储备,安定因灾荒而惶惶不安的人心,等机会成熟再兴兵。

更有甚者,唐末农民战争也是在民族与自然灾害的双重压力下产生的。懿宗年间,“云南蛮数内寇”。为了防备其入侵,朝廷“徙兵戍岭南”。由于此时淮北发生大水,影响了军赋的征收,“征赋不能办,人人思乱”。及桂州戌卒庞勋为乱,“附者六七万”[23]卷52,“群凶四出,于扬、楚、庐、寿、滁、和、兖、海、沂、密、曹、濮等州界,剽牛马挽运粮糗,以夜继昼”[20]卷19,最终引发了推翻唐朝的王仙芝、黄巢起义,“天下遂乱,公私困竭”。[23]卷52

通过以上分析,我们可以发现,自然灾害直接影响着唐代民族的兴衰,影响着中央政府对这些地区的统治,以及唐廷与这些民族的关系。因此,自然灾害是唐朝统一的多民族国家形成过程中不可忽视的因素之一。

四 自然灾害对双方军事实力消长的影响

中原王朝与游牧民族之间发生的战争,一定程度上也会受到灾害左右,主要表现在以下几方面:

首先,灾害性气候成为非战争减员的重要因素。北方草原地区秋冬甚寒,多风雪,南方瘟疫盛行,这些灾害常常会造成兵员的非战争性死亡。贞观十五年(641),唐军打败薛延陀,其“残卒奔漠北,会雪甚,众皲踣死者十八。”[23]卷217龙朔二年(662),唐军大败九姓十余万于天山,渡过大碛追到仙萼河(今蒙古人民共和国北境色楞格河),粮尽,又值大雪,士卒冻死者将尽,仅余800人。《酉阳杂俎》卷14《诺皋记上》记载,玄宗天宝年间,王天运进攻勃律国,“屠城,虏三千人及其珠玑而还”。在归途中,“忽起风四起,雪花如翼,风激小海水成冰柱,起而复摧。经半日,小海涨涌,四万人一时冻死,唯蕃汉各一人得还”,战胜与战败几无区别。

其次,灾害性气候影响武器性能,这在北方体现的较为明显。在冷兵器时代,主要的作战武器是弓弩,坐骑是马匹,灾害天气不仅导致武器性能发生变化,而且会造成人员、马匹的伤亡,从而影响军队的战斗力,使其无法组织有效的进攻和防御。作为游牧民族主要的远射兵器,弓矢能否有效地发挥其杀伤力,往往取决于时令与天气状况,盛夏淫雨、冬季寒冷是影响弓矢性能的主要不利因素。武德七年(624),东突厥颉利屡扰边塞,“亦会甚雨,弓矢皆弛恶,遂解而还”。[23]卷215开元四年(716),突厥寇凉州,唐将元澄统兵讨捕,元澄下令军队“裸臂持满外注”,“会大寒裂肤,士手不能张弓矢,由是大败”。[23]卷215代宗时,“白元光等到灵台县西,探知贼势,为月明,思少阴晦,回纥使巫师便致风雪。及迟明战,吐蕃尽寒冻,弓矢皆废,披毡徐进,元光与回纥随而杀之蔽野。”[20]卷195毫无疑问,淫雨、寒冷天气使武器性能受到不同程度的影响,从而影响了战争的胜负。此外,雷暴也是制约军队战斗力的一个因素。由于游牧民族将士身佩金属盔甲,手持刀箭、弓矢等金属器械,这就进一步增大了遭雷击的可能性。例如,会昌三年(843),吐蕃“恐热自号宰相,以兵二十万击婢婢,鼓鼙、牛马、橐它联千余里,至镇西军,大风雷电,部将震死者十余人,羊、马、橐它亦数百”[23]卷216,被迫中止对婢婢的攻击。

第三,疫病制约战争双方的走向。在医疗条件并不发达的古代,瘟疫对人们的毁灭性打击是很明显的,尤其是在军事行动中,瘟疫一旦爆发,影响更大。行军作战时,人口相对集中,卫生条件又比较差,加上战时官兵们的精神压力较大,后勤补给常不到位,以及生活习俗、身体素质等方面的差异,都为疫病的广泛流行创造了有利条件。这在唐代体现得非常明显,特别是在对南方游牧民族的战争中。

一般而言,北方人到南方,往往摆脱不了诸如疟疾、痢疾、霍乱,以及一些肠道传染病的侵扰,这些都成为唐朝政府对南方控制与征讨的制约因素。在中国历史上,中原王朝在对南方民族用兵时,有许多次就是因为疫病的困扰而惨淡收场。东汉时,马援征伐交趾后,“振旅还京师,军吏经瘴疫死者十四五。”[27]卷24有学者进而认为,在这次行动中,马援把岭南的恶性疟疾带到内地,导致中原地区的疫病接连不断。[28]28建武二十四年(48),马援又出征五溪蛮,军队再一次染上疫病,“会暑甚,士卒多疫死,援亦中病”,不久病卒。[27]卷24因此,在与游牧民族的战争中,疫病是唐朝政府不得不考虑的一个重要因素。

贞观元年,太宗听说岭南酋帅冯盎举兵反叛,欲发兵征讨,秘书监魏征以“岭南瘴疬,山川阻深,兵运难继,疾疫或起,若不如意,悔不可追”为由极力反对。[29]卷9高宗仪凤年间,“吐蕃数盗边”,朝廷内外一片用兵征讨之声。这时,太学生魏元忠上奏朝廷,吐蕃“山有氛瘴”,如果真要攻打,必须“积谷数百万”,以为“大举之资”。宪宗元和十一年(816),朝廷派兵讨伐居住在岭南“广、容之南,邕、桂之西”的西原蛮的黄洞蛮,由于唐军不适应在高山峻岭中作战,加上游牧民族人口稀少,转战两年有余,也未见成效。这时,唐军又染上疫病,“邕、容两道杀伤疾疫死者十八以上”[23]卷222下,以惨败告终,导致唐朝在西南地区的统治根基出现松动,史云:“安南久屯,两河锐士死瘴毒者十七,宰相杨收议罢北军,以江西为镇南军,募强弩二万建节度,且地便近,易调发。”这一变故给觊觎此地已久的安南提供了机会,据《旧唐书》卷163《孔戣传》云:“士被瘴毒死者不胜计,安南乘之,杀都护李象古”。咸通年间,安潜曾上书僖宗云:“咸通以来,蛮始叛命,再入安南、邕管,一破黔州,四盗西川,遂围卢耽,召兵东方,戍海门,天下骚动,十有五年,赋输不内京师者过半,中藏空虚,士死瘴疠。”[23]卷222中可见,瘴疫成为制约朝廷军事行动的重要障碍。

因为疫病而导致战争失败,并造成巨大影响的典型事例是天宝十三载(754)的征讨南诏之役。玄宗统治后期,逐步将政事委于李林甫、杨国忠,朝政日渐腐败。这时,原本与中原关系尚算友好的南诏也开始与唐交恶。天宝九年,南诏王阁罗凤携带眷属前往成都谒见剑南节度使鲜于仲通,但在途径云南姚安时,云南郡守张虔陀依仗势力,不仅侮辱阁罗凤之妻,还派人拦路勒索,引起阁罗凤的激愤,加上朝廷偏听偏信张虔陀之言,阁罗凤由是“忿怨,反,发兵攻虔陀,杀之,取姚州及小夷州凡三十二”。[23]卷222上天宝十载(751),朝廷派鲜于仲通率兵进讨,结果兵败而归。杨国忠不甘心失败,天宝十三载,又命侍御史李宓率兵十万再次南征。由于劳师远征,粮食供应跟不上,加上缺乏必要的防疫准备,唐军士卒死亡者高达十之七八:“自仲通、李宓再举讨蛮之军,其征发皆中国利兵,然于土风不便,沮洳之所陷,瘴疫之所伤,馈饷之所乏,物故者十八九。”[20]卷106司马光也说:“(李)宓粮尽,士卒罹瘴疫及饥死什七八。”[24]卷217最后,主将侍御史李宓沉江毙命,唐军也几乎全军覆没。

这两次失败,使唐朝丧失了对云南苦心经营百余年的成果,防御吐蕃的南翼战线几乎全部崩溃,吐蕃则取得了多年用兵洱海地区所未能取得的胜利,而南诏借着与吐蕃结盟之机,摆脱了唐朝的羁绊,从此割据云南。此后,吐蕃的兵锋不再指向洱海地区,而是与南诏合力进攻四川,西南重镇成都直接暴露于吐蕃、南诏的锋镝之下。这场战争纯属弄权之人挑拨、官吏失政引起。司马光云:“云南自汉以来臣属中国,杨国忠无故扰之使叛。”[24]卷233近人岑仲勉也说:“南诏之祸,率起于边将失职,其最坏者天宝有张虔陀、鲜于仲通”。[30]287所以,唐军的失败是不可避免的,而疫病在军中的传染是唐军失败的重要原因。可以说,疫病与战争改变了唐廷与西南民族之间的实力对比。

游牧民族进入中原,由于气候、饮食等差异显著,也常常无法适应,以致出现疫病流行的情况。唐德宗以前,吐蕃兵入侵时间一般选择在秋、冬季节,除了因为需要掠夺必要的过冬物资之外,一个重要因素就是,若在春、夏入侵,往往“多遇疾疫而退”。史载,“广德、建中间,吐蕃再饮马岷江,常以南诏为前锋,操倍寻之戟,且战且进,蜀兵折刃吞镞,不能毙一戎。戎兵日深,疫死日众,自度不能留,辄引去。”[23]卷215吐蕃军在贞元四年(788)五月入侵中原时,唐朝官员竟然不相信,发出了“方盛暑而无患”的疑问。[20]卷196因此,疫病也成为外族入侵中原能否顺利的一个重要因素:“广德、建中间,吐蕃再饮马岷江,常以南诏为前锋,操倍寻之戟,且战且进,蜀兵折刃吞镞,不能毙一戎。戎兵日深,疫死日众,自度不能留,辄引去”。[23]卷215

五 结论

自然灾害是影响古代中原王朝与游牧民族关系的重要因素。游牧民族地区灾害的发生不仅威胁其自身的生存与发展,而且也使其与唐代中原王朝的关系出现变数;相应地,中原地区自然灾害的发生也会左右民族政策的制定与执行。自然灾害发生频率增加,就游牧民族而言,对内会破坏其经济基础,削弱统治者统治权威,甚至诱发全面的社会危机,造成政权走向灭亡;对外会引发游牧民族南下,使其与中原王朝的摩擦增多。就中原王朝而言,对内也会造成经济社会发展迟缓,甚至诱发农民战争;对外会促使王朝选择和缓的政策,如若中原灾害较少而游牧地区灾害频发则会成为出兵北方的重要推动力。此外,自然灾害亦会作为一种偶然因素,影响中原王朝与游牧民族之间实力消长与战事胜败。

[1]王会昌.2000年来中国北方游牧民族南迁与气候变化[J].地理科学,1996(3):274 -279.

[2]Huntingdon E.The Pules of Asia[M].Boston,1907.

[3]邓 拓.中国救荒史[M].北京:北京出版社,1998.

[4]许靖华.太阳、气候、饥荒与民族大迁移[J].中国科学,1998(4):366-384.

[5]王建革.农牧生态与传统蒙古社会[M].济南:山东人民出版社,2006.

[6]信乃铨.农业气象学[M].重庆:重庆出版社年版,2001.

[7](清)董 诰.全唐文[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[8]萧 璠.汉宋间文献所见古代中国南方的地理环境与地方病及其影响[J].中央研究院历史语言研究所集刊,1993,63(1):67 -171.

[9]张 文.地域偏见和族群歧视:中国古代瘴气与瘴病的文化学解读 [J].民族研究,2005(3):68 -77.

[10](清)彭定求.全唐诗[M].北京:中华书局,2008.

[11]朱师晦.我国古代岭南的恙虫病[J].中华医史杂志,1955(4):252.

[12]王雪玲.两《唐书》所见流人的地域分布及其特征[J].中国历史地理论丛,2002(4):79-85.

[13](唐)杜 佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[14]陈寅恪.唐代政治史述论稿[M].上海:上海古籍出版社,1997.

[15]牧区畜牧气候区划科研协作组.中国牧区畜牧气候[M].北京:气象出版社,1988.

[16](唐)魏 征.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[17](唐)李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974.

[18](宋)宋敏求.唐大诏令集[M].北京:商务印书馆,1956.

[19]费 杰.公元627年前后气候变冷与东突厥汗国的突然覆灭[J].干旱区资源与环境,2008(9):37-42.

[20](后晋)刘 昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[21](宋)王 溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955.

[22]卢 勋.隋唐民族史[M].成都:四川民族出版社,1996.

[23](宋)欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[24](宋)司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1956.

[25]蓝 勇.唐代气候变化与唐代历史兴衰[J].中国历史地理论丛,2001(1):4-15.

[26](唐)陈子昂.陈伯玉文集[M].北京:商务印书馆,1936.

[27](南朝)范 晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965.

[28]张剑光.三千年疫情[M].南昌:江西高校出版社,1998.

[29](唐)吴 兢.贞观政要[M].北京:中华书局,1984.

[30]岑仲勉.隋唐史[M].石家庄:河北教育出版社,2000.