美丽惠州的建设之路

2014-11-04陈奕威

□ 陈奕威 图/文

美丽惠州的建设之路

□ 陈奕威 图/文

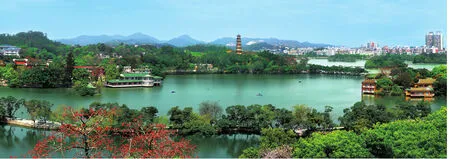

惠州西湖

惠州,地处广东省东南部、珠江三角洲东北端,南临南海,毗邻广州、东莞、深圳、香港,是东江流域的政治、经济、文化和交通中心,地理位置得天独厚,有“粤东门户”之称。当前,惠州正处于转型升级的关键时期,加强生态文明建设,努力探索出一条经济—社会—生态效益多赢的可持续发展道路,具有极其重要性和紧迫性。

惠州生态文明建设的基础

多年来,惠州在推进经济建设的同时,不断加大环境和生态保护力度,保障社会经济和生态环境协调发展。惠州生态文明建设的基础主要体现在如下五方面:

一是社会经济健康发展。2013年,全市生产总值2678亿元,同比增长13.6%,远高于全国平均水平。产业结构不断优化,三产比例调整为5.1∶57.9∶37,第三产业比重同比上升0.5个百分点。二是节能减排成效显著。“十一五”期间,全市累计减排COD1.54万吨,二氧化硫排放增量控制在总量指标内,“十二五”以来每年均顺利完成省下达的年度减排任务。2013年,单位GDP能耗完成省下达任务,全市清洁能源使用率91%以上,单位GDP用水量、主要污染物排放强度均逐年下降,并低于全国平均水平。三是基础设施日趋完善。共建成污水处理厂72座,污水处理能力144万吨/日,城镇生活污水处理率达95%以上,市区生活垃圾无害化处理率100%,城镇生活垃圾无害化处理率85%以上;建成一批危废处置单位,危险废物无害化处理率100%。四是环境质量稳定优良。多年来,惠州致力加强环境保护工作,每年建设项目环保否决率均在10%以上,关停了全部小火电、小水泥项目和一批电镀、印染、化工等重污染项目,深入开展了淡水河、潼湖流域污染整治工作。在社会经济保持高速发展的同时,惠州环境质量始终保持稳定优良。2012年,空气环境优良天数比例100%。2013年实施新标准后,环境空气优良天数比例85%,排名全国74个重点城市前10和珠三角前列。东江干流水质达到国家II类水质标准,饮用水源水质达标率100%,主要湖(库)水质逐步改善,海洋环境质量优良。五是生态体系完善健全。从2005年起启动绿色生态惠州建设,全市建成较为完善的国家、省、市三级自然保护区共36个,自然保护区面积2295.74平方公里,占全市面积13.9%;建有省级风景名胜区2个、省级森林公园10个、市级森林公园23个,林地面积991.3万亩,森林覆盖率60.9%。

惠州南昆山

惠州生态文明建设的优势

一是生态理念牢固。惠州从2006年起提出了“生态旺市”的发展思路,并将“山水生态”列为城市总体发展三条主轴线之一。2012年起,惠州市委、市政府站在更高的高度,作出了创建国家生态市和低碳城市的战略部署,为生态城市建设确立了更高的目标,推动生态城市建设向纵深发展。

二是组织保障有力。惠州市委、市政府历来高度重视生态保护,实行了严格的目标责任管理制,将节能减排、环境安全作为“一票否决”内容纳入各级党政考核;加强了生态文明建设的资金保障力度,对污水处理厂建设实行300万元/万吨处理能力的“以奖代补”,奖励标准在广东省排名前列。实行镇级污水处理设施运营补助机制,市、县(区)、镇(办)分别按30%、30%、40%的比例承担城镇生活污水处理厂运营经费,并严格督查问责。

三是产业定位有利。惠州产业发展定位为“八个基地”建设(世界级石油化工产业基地、国家级电子信息产业基地、粤港澳地区旅游休闲度假基地、现代农业基地、广东省清洁能源生产基地、战略性新兴产业基地、现代服务业基地、全国统筹城乡发展综合改革试验基地),产业发展主攻方向包括电子数码、高端服务业等高新科技产业、清洁能源产业,同时还将大力发展生态旅游业,推进城乡统筹发展。产业定位与生态文明建设一致。

四是资源禀赋丰富,宝贵的资源成为可持续发展的巨大优势和充足后劲。五是舆论氛围良好。多年来通过各类创建活动,尤其是全国文明城市创建,将生态、环保理念灌输到全体市民中,生态文明建设具备良好舆论氛围和群众基础。

惠州生态文明建设的实践

近年来,惠州市工业化、现代化建设取得重大进展,城市综合竞争力显著增强。与此同时,惠州市高度重视生态文明建设与环境保护工作,因经济发展导致的环境污染与生态破坏得到有效控制,环境与经济协调发展的格局初步形成。2013年,惠州市委、市政府提出了“尽快进入珠三角第二梯队”的奋斗目标,并强调“既要金山银山,又要绿水青山”,闯出一条经济、政治、文化、社会、生态建设“五位一体”协调发展的新路。惠州在践行生态文明建设方面主要体现在以下几个方面:

一是发展理念科学化。惠州市委、市政府深刻认识到,改善生态环境就是改善和增强社会经济的发展潜力,在推进城市发展过程中始终坚持经济与环境“双赢”原则。

二是公众参与自觉化。早在上世纪90年代,在当时中国最大的中外合资项目、投资达40多亿美元的中海壳牌南海石化项目谈判过程中,惠州人有了与国际先进环保理念直接大碰撞的机会,十几年的漫长谈判,谈的首先不是钱,而是环保问题。如今,惠州人民环保意识高度觉醒,对宜业宜居生产生活环境提出更高的要求,环保逐渐成为全市人民的自觉行为,市民自发组织参与“拒绝白色污染”、“拒绝使用一次性餐具”、“拒绝乱丢废旧干电池”等活动屡见不鲜,全市已经形成了“保护环境、人人有责”、“生态建设,人人参与”的浓厚氛围。

三是环保优先战略化。近年来,惠州先后修编了一系列环保规划,突出环保规划在经济社会发展规划中的地位,统筹国土开发、城乡建设等一系列规划与环保规划相一致,切实增强环保规划对发展的指导作用。

四是经济结构绿色化。严格环境准入,强化总量前置审核和环保限批机制,坚决执行不符合环保规划和产业政策的项目不批、未取得排污总量指标的项目不批、环境风险难以防范的项目不批等“三个一律不批”。目前惠州市形成了以石油化工、电子信息为支柱产业,特色农业、生态旅游、商贸物流、汽车零配件、纺织服装、清洁能源、建材、制鞋、制药等产业共同发展的现代绿色产业体系。

五是产业发展园区化。优化产业布局,大力发展大亚湾石化区、仲恺高新区、东江高新科技园和惠东、龙门产业转移园等工业园区产业经济。同时,按照“工业进区、产业入园、分类布局、集中治污”原则,加大重污染行业定点基地建设推进力度,重污染行业逐步走上集中监管、集中控制、集中处理的道路。

惠州潼湖湿地

六是污染整治系统化。完善环保基础设施建设,全市共建成72座城镇生活污水处理厂,总处理规模144万吨/日;建成了广东东寰危险废物综合处理示范中心首期处理工程;建成了年处理能力10万吨的城市生活污泥处理处置项目,有效解决了生活污泥“二次污染”问题。持续推进淡水河、潼湖流域污染整治,实行流域环境污染全面防控和综合治理,实施污水截流、水环境治理、水体修复等工程和重污染企业关停淘汰等措施,取得良好成效,流域水质呈逐年改善趋势。对全市重点河涌逐个制定整治实施方案,综合采用防洪排涝、沿河截污、建设景观美化工程等措施,分批分阶段进行整治。强化大气污染整治,高污染燃料禁燃区内所有高污染燃料锅炉已全部完成清洁燃料改造或淘汰;电厂全部完成脱硫脱硝设施改造;2000吨以上的新型干法水泥生产线全部建成脱硝设施;强化机动车排气污染控制,实施“黄标车”限期报废和区域限行机制,市区“黄标车”限行区域面积为建成区的33.89%。

七是生态建设创新化。全市先后组织开展了“美丽乡村·清洁先行”农村清洁工程和重点区域连片整治专项行动,实施贫困村挂钩帮扶建设和资金奖补激励等创新机制,大力整治农村地区生活污水、生活垃圾和生态环境,农村地区面貌焕然一新。

八是环境监管规范化。积极构建以排污许可证管理为核心的污染源监管机制,实现环境监管的网格化、精细化;严格实施行政处罚查处分离和集体审议制度,规范行使自由裁量权,做到自由裁量“无自由”。加大环境执法力度,综合采用限期治理、停产整顿、取缔关闭、挂牌督办等措施,严肃查处超标超总量排污、污染防治设施不正常运行、擅自停运及偷排漏排等恶性环境违法行为。

九是环保投入持续化。惠州各级政府构建了环保支出与GDP、财政收入增长的双联动机制,规定政府新增财力主要应向环保投资倾斜,确保环保支出额的增幅高于GDP和财政收入的增长速度。

十是能力保障常态化。市、县两级环境监察监测机构基本完成标准化建设,初步建立了完善的环境监测预警和执法监督两大体系。建成重点污染源在线监控中心,构建了覆盖全市所有国控、省控和重点市控污染源企业的现代化环境监控网络。

生态环境是惠州弥足珍贵的城市品牌。惠州在提出“尽快进入珠三角第二梯队”战略目标的同时,还提出了“生态建设率先进入全省第一梯队”的任务,这对生态文明建设提出了更高要求。为进一步推进惠州生态文明建设,打造“美丽惠州”,在今后的发展中,惠州还将做出更多的探索!

(作者系中共惠州市委书记,市人大常委会主任)