利奈唑胺治疗血液病合并革兰阳性球菌感染19例临床疗效分析

2014-11-02汪玉芳

汪玉芳

(黄石市中心医院血液内科,湖北 黄石 435000)

临床研究显示,革兰阳性(G+)菌感染的发病率逐年升高,严重威胁着人们的身体健康。临床上通常采用头孢菌素类、糖肽类以及青霉素类抗菌药对该病进行常规治疗[1],但抗生素类药物的滥用提高了菌株的耐药性。因此,寻找一种疗效显著、不良反应低的抗菌类药物非常有必要。为探究利奈唑胺治疗血液病合并革兰阳性球菌感染的疗效,现选取我院2012年收治的19例血液病合并革兰阳性球菌感染患者进行治疗,疗效显著,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2012年1月-2012年12月收治的19例血液病合并革兰阳性球菌感染患者为研究对象,将其随机分为对照组9例和观察组10例。其中对照组男性患者6例,女性患者3例,年龄20~79岁,平均年龄为(49.5±1.5)岁;观察组男性患者7例,女性患者3例,年龄19~83岁,平均年龄为(52.5±1.5)岁。两组患者均符合血液病合并革兰阳性球菌感染的诊断标准。两组患者的年龄、性别、身高、病因等一般资料比较差异不显著,无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予常规治疗,以静脉滴注的形式给予哌拉西林,每天2次,每次4g。对于严重感染者,每天可滴注4~6次,每次4g,但1天的总剂量应少于24g。

1.2.2 观察组 在常规治疗的基础上加用利奈唑胺治疗,每12h以静脉滴注的形式给予利奈唑胺,每次600mg,每天2次。对于严重感染者,可根据患者病情酌情增加剂量。

1.3 疗效判定

①治愈:用药3天后,患者的症状完全消失,且X线胸片检查结果与病原学4项检测指标恢复正常;②显效:用药3天后,患者的症状明显减轻,但4项病原学指标中仍有1项没有完全恢复;③有效:用药3天后,患者的症状在一定程度上有所减轻,但4项病原学指标恢复较少;④无效:用药3天后,患者的症状均没有改善,甚至出现加重的现象。

总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总研究例数×100%

1.4 统计学分析

所有数据资料均采用SPSS18.0软件进行处理,计量资料采用均数加减标准差()表示,计数资料采用t检验,组间对比采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者疗效比较

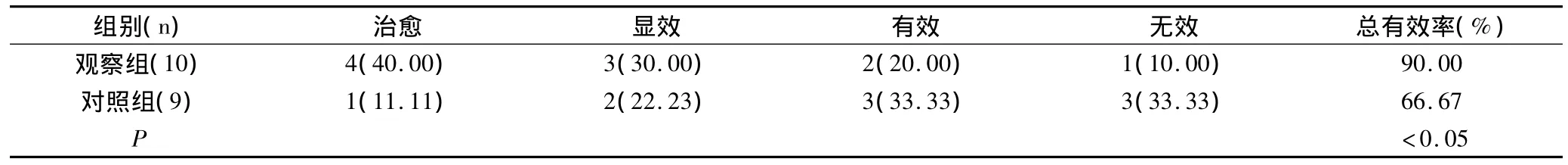

经过治疗,观察组的有效率为90.00%,高于对照组的66.67%,两组比较差异显著,具有统计学意义(P<0.05),如表1所示。

表1 两组患者临床疗效对比[n(%)]

2.2 两组患者平均用药时间、体温恢复正常时间比较

观察组患者的用药时间为3~12天,平均用药(7.5±1.5)天;对照组患者的用药时间为6~17天,平均用药(11.5±2.5)天,两组比较差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的体温恢复时间为2~5天,平均恢复时间为(3.5±1.5)天,对照组患者的体温恢复时间为5~10天,平均恢复时间为(7.5±1.5)天,两组比较差异显著,具有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

恶性血液病患者在治疗过程中,经常会出现中性粒细胞明显减少的现象,容易造成患者严重感染。细菌引发的感染症状的发生时间要比真菌所引发的感染时间早很多,且细菌感染的发病率也比真菌感染的发病率高出很多[2]。因此,对恶性血液病患者采用经验抗细菌感染的针对性治疗是控制感染症状恶化的重要措施。利奈唑胺是一种恶唑烷酮类药物,是最早运用于临床的抗菌药物。利奈唑胺有较好的药代动力学优势[3],患者口服用药后,利奈唑胺可以快速有效地被吸收。该药在给药后的2h内可达到血浆峰浓度,且绝对生物利用度可达到100%。因此该药无论是口服还是静脉注射,都无需过分强调剂量的调整,也无需考虑进食的时间[4]。但是,当利奈唑胺同时与高脂食物服用时,会导致血浆峰浓度到达时间延迟接近1h。此外,当剂量不断增加时,利奈唑胺会有轻微的非线性清除,主要表现为高浓度的利奈唑胺对肾、非肾的清除率较低,但如果清除率的变化较小,就无法影响利奈唑胺的表观消除半衰期。

利奈唑胺适宜在细菌蛋白质的合成阶段中使用,可取得显著的抑菌作用。该药与其它药物联合使用不会出现交叉耐药的现象,在调整剂量的过程中不必担心其损坏人体的肝肾功能。此外,该药物还具备良好的组织穿透性,是实现良好临床效果的重要因素。在临床应用上,利奈唑胺能有效抑制G+球菌的生长,效果显著,安全性较高。因此,其已经被广泛应用于耐药G+球菌感染的临床治疗。利奈唑胺的使用要注意以下几点:年龄较大的患者、肾功能不全的患者、组织穿透率高的患者、组织浓度较高的患者都要慎用。患者在使用其他药物治疗未果后,改用利奈唑胺时需满足下面几点:过往临床用药的经验较多;有较好的耐药性;患者年龄较大,采用其他的药物治疗无效;肾功能不全患者等。无论患者的肾功能如何,都可以得到相似的利奈唑胺血浆药物浓度。因此,肾功能不全患者用药时,无需进行剂量的调整。在用药后3h进行透析时,会清除约30%的药物。因此,应在血透结束后再给予患者利奈唑胺治疗。在本次研究中,对19例血液病并伴有革兰阳性球菌感染患者给予利奈唑胺治疗,疗效显著。

综上所述,对血液病并伴有革兰阳性球菌感染的患者采用利奈唑胺治疗,效果显著,能使患者的体温在短时间内恢复正常,而且能有效减少患者的临床用药时间,避免了临床不良反应,值得推广应用。

[1]王秀丽,徐明珠,吴德沛,等.利奈唑胺治疗中性粒细胞减少血液病革兰阳性球菌感染76例临床分析[J].中国实用内科杂志,2011(1):76-78.

[2]诸葛璐,金玲湘,林巍,等.长疗程利奈唑胺治疗革兰阳性球菌感染临床分析[J].中国药物与临床,2012(1):125-127.

[3]梁蓉,陈协群,白庆咸,等.利奈唑胺治疗恶性血液病并发革兰阳性球菌感染16例临床分析[J].中国实用内科杂志,2010,12(24):1155-1157.

[4]蔡小平,郑翠苹,石岳坚.利奈唑胺治疗恶性肿瘤患者中性粒细胞减少并发革兰阳性菌感染的疗效观察[J].中华医院感染学杂志,2012,6(16):3616-3618.