人力资源配置视角下的高校图书馆岗位社会化研究*

2014-10-23吴雪芝首都师范大学图书馆北京100048

吴雪芝 (首都师范大学图书馆 北京 100048)

高校图书馆在人力资源不足时通常的做法是从社会上雇佣工作人员或委托外部企业、团体完成本该由图书馆在编人员完成的各种业务及服务,以起到降低成本、节省时间、提高效率和改进质量的效果。不同时期图书馆采用的非在编人员配置方式不尽相同,在经历了聘任合同工及临时工、返聘退休人员、使用学生馆员,开展业务外包,实行业务社会化等方式后,现阶段有的高校图书馆开始尝试实行岗位社会化模式配置图书馆非在编工作人员。笔者通过剖析这几种非在编人员配置模式的特点,探索它们之间的关系,认为未来高校图书馆非在编人员最优配置模式为部分岗位社会化,并且在探讨岗位社会化优势的同时,提出高校图书馆岗位社会化过程中可能面对的问题及应对办法,藉此优化图书馆人力资源管理,提高工作效率。

1 高校图书馆非在编人员不同配置模式的特点及相互之间的关系

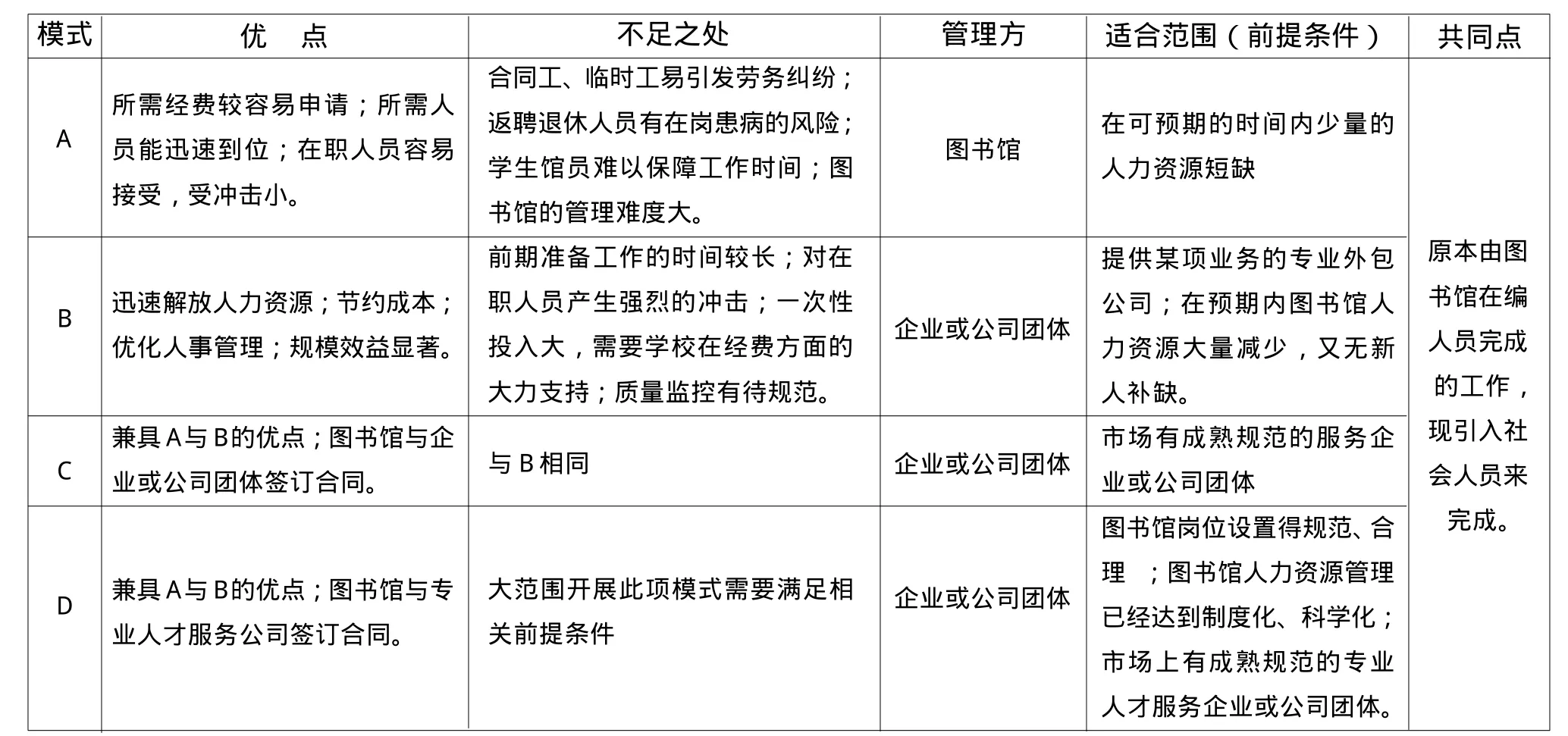

为表述方便,笔者以集合形式假定:A={x︱聘用合同工、临时工、学生馆员的方式};B={x︱业务外包};C={x︱业务社会化};D={x︱岗位社会化}。表1为图书馆4种非在编人员配置模式特征对比表。

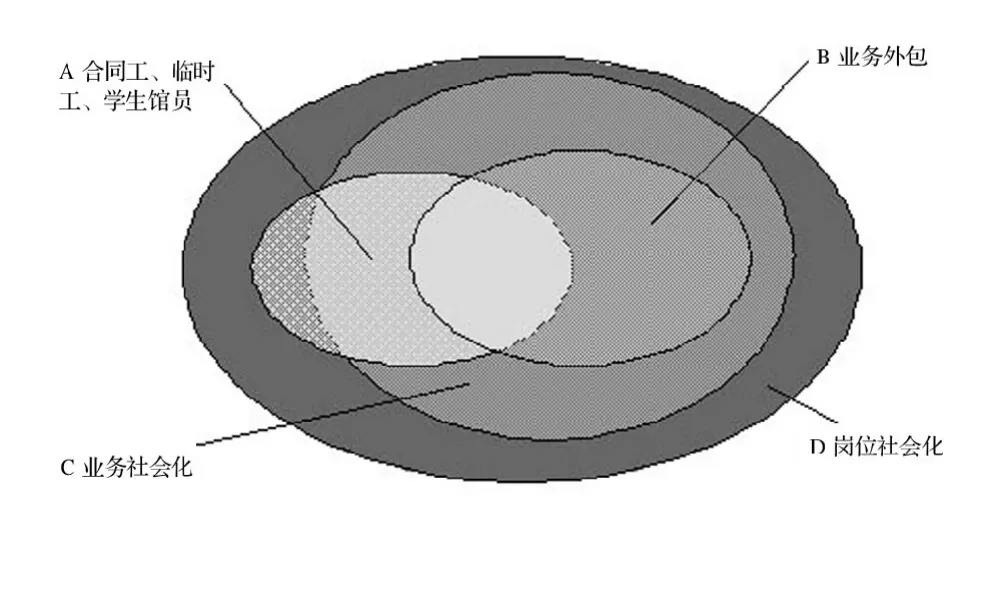

表1对高校图书馆非在编人员配置模式各自的优点、不足及其共同点做了简单的展示,那么图书馆采用的这些非在编人员配置模式之间存在着怎样的关系?以发展时间为主线,先出现的模式是否被后出现的模式取代而消亡呢?笔者认为,后出现的模式并没有完全取代先前的模式,而是根据时代发展需求,在规避前种模式缺憾的前提下与其共同演进、生存,相互影响,相互融合,形成了新的发展模式(见图1)。

由图1可以得到如下结论:

(1)A、B相交的部分表示A、B都具有的特征,即A、B的共同点,用A∩B表示:A∩B={图书馆工作由非图书馆在编人员来完成}。

(2)A具有而B没有的特点可用A\B表示:A\B={非在编人员由图书馆直接管理,包括聘任、劳资、社保等};B具有而A没有的特点可用B\A表示: B\A={对外包工作人员管理,包括聘任、劳资、社保等一切事宜都由外包公司管理}。

表1 图书馆非在编人员4种配置模式的特征对比

图1 高校图书馆非在编人员配置模式关系韦恩图

(3)业务社会化涵盖了业务外包,即B ∩ C,又因为A、B存在共性,所以有A∩B ∩ C,这说明高校图书馆在业务社会化的过程中,对特殊业务需求也可以使用A模式,因此可以表示为:A∩C={根据业务发展需要,采用A模式配备部分非在编工作人员};而C区别于A的显著特点是C是从某项业务发展的角度配置非在编人员,可以表示为:C\A={从业务发展角度配备非在编人员}。

(4)岗位社会化D则包含了A、B、C,即A∪B∪C∩D。也就是说随着高校图书馆人事制度的变革,岗位聘任制度的完善,工作分工的细化及岗位设置的科学化、合理化,未来高校图书馆非在编人员的配置将与在编人员一样,按岗位需求寻找合适的工作人员,而并非一定要将某一项业务或服务整体外包,或是将图书馆某一区域外包。高校图书馆会就特定岗位需求,通过人力资源管理公司或其他方式在社会上寻找合适的人员。笔者相信随着时间的推移,图书馆业务外包市场能吸引一批专业公司投入到高校图书馆的服务中来,届时市场上将会出现大量的专业服务公司,为高校图书馆输送急需的各种人才。而高校图书馆只需要与专业公司签订合同,其他一切事宜由合作公司来完成,对于极其特殊或专业性要求高的需求,高校图书馆依然可以采用聘任合同工等办法满足。总之,不管是专业性强、还是极具时效性或阶段性的需求都能被迅速满足,这就是高校图书馆非在编人员配置的最优模式——部分岗位社会化。

2 图书馆非在编人员配置典型案例

2000年初,业务外包被引入国内图书馆,成为高校图书馆在经历了配备合同工、临时工、返聘退休人员及学生馆员解决图书馆人力资源不足的阶段后的发展新机遇。之后业务外包、业务社会化、岗位社会化与聘任合同工、临时工、返聘退休人员及学生馆员等模式在高校图书馆以各自的方式共存发展。笔者以首都师范大学图书馆(以下简称首师大馆)非在编人员配置实践为例,展示几种配置模式相互促进发展的脉络,同时根据近几年北京地区几所高校图书馆非在编人员配置的典型案例,论述高校图书馆非在编人员配置模式的创新发展。

2.1 首师大馆非在编人员配置实践案例

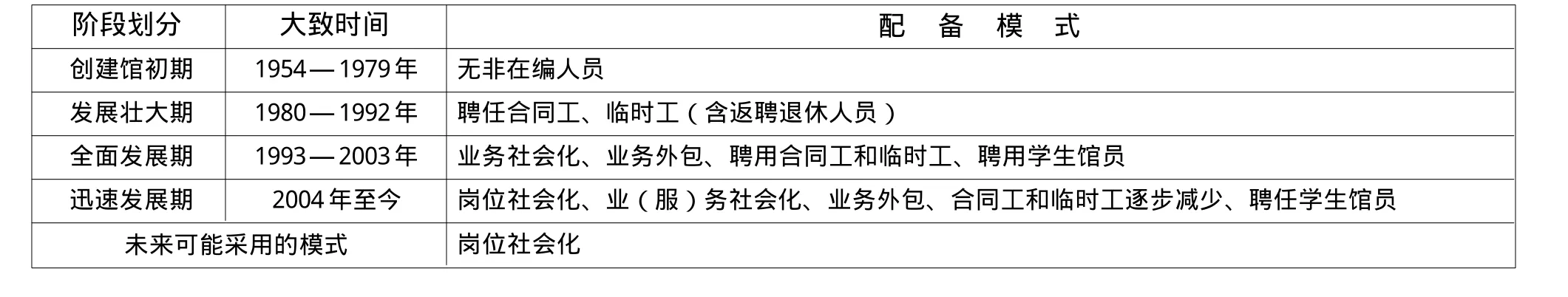

首师大馆于1954年建立,经过近60年的建设和发展,目前已经成为具有相当规模的、综合性的市属重点师范大学图书馆。在半个多世纪的历程中,首师大馆大致经历了如下几个发展阶段。

2.1.1 无非在编人员的创建初期

首师大馆从创建至70年代末期的20多年里,人力资源从无到有。20世纪60年代初,华北人民大学部分系科、北京工农师范学院、北京师范专科学校先后并入首都师范大学,这些学校的部分图书馆员及图书资料也一同调入,首师大馆初具规模。后来随着十年动乱,图书馆的工作人员分批下乡,图书馆的业务工作受到较大影响。文化大革命结束后,首师大馆陆续调入了一大批年轻馆员,人力资源得到迅速发展。1980年在编工作人员达到66人。

2.1.2 聘任临时工补充图书馆人力资源的发展壮大期

20世纪80年代初期至90年代中期,首师大馆聘任临时工补充人力资源。该时期随着图书馆馆舍面积的扩大,图书馆服务的增加,截至1983年,首师大馆有正式在编人员74人,临时工9人;1984年,正式在编人员78人,临时工26人。1990年,首师大馆开始进行以劳动人事制度改革为重点的内部管理体制改革,进行了以业务技术水平、劳动强度与工作环境为依据的岗位评定,实行了评聘分开、双向选择、择优上岗、按岗计酬的人事管理手段。在确定全馆的专业岗位后,不足人员由临时工补充。在这十几年中,首师大馆平均在编且在岗人员80人左右、临时工20人左右。

2.1.3 多种非在编人员配置模式共存的全面及迅速发展期

20世纪90年代末期至今,多种非在编人员配置模式同时在首师大馆内共同发展。这期间,首师大馆采用聘任合同工、临时工、学生馆员以及业务外包(或是业务社会化)和岗位社会化多种模式解决图书馆人力资源不足的问题。例如,1996年太极计算机公司协助完成《首师大图书馆系统设计方案》,算是首师大馆业务外包的雏形,之后首师大馆开展了编目、数据回溯、报刊装订等业务外包。2004年,首师大馆(北一区)开馆时,保洁交由学校后勤统一负责管理;2013年1月,首师大馆(北一区)的安全保卫工作由学校保卫处全面接管、四至六层及良乡校区的流通业务外包;2014年1月1日,新书管理实行岗位社会化等。而近几年首师大馆每年在聘的合同工及临时工均在10人以上,同时还聘有部分学生馆员。预计到2015年,首都师范大学校本部图书馆部分流通岗位将实行岗位社会化。未来随着岗位社会化的进一步深入发展,首师大馆将逐步减少合同工、临时工(含返聘退休人员)的使用(见表2)。

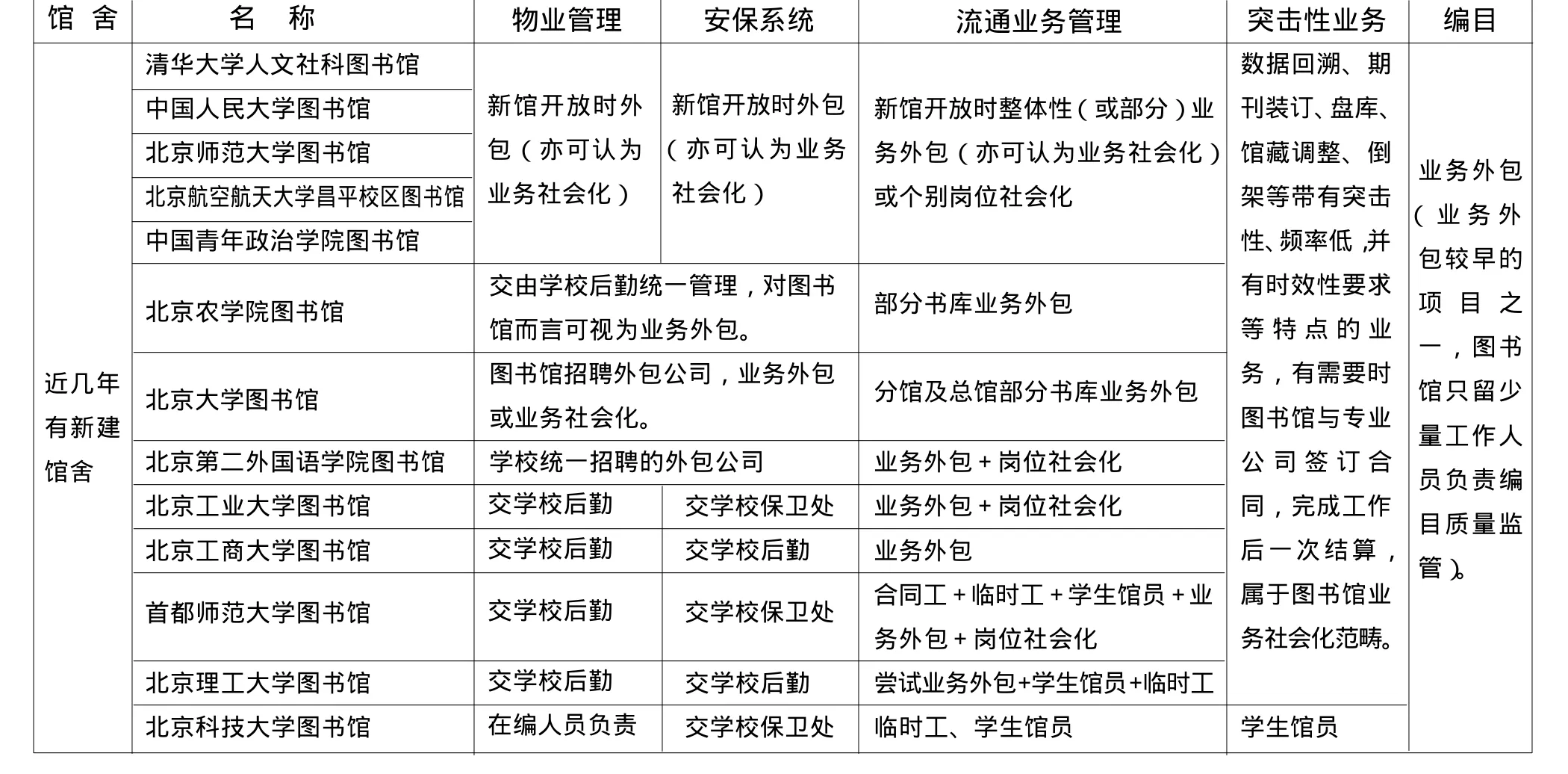

2.2 北京地区部分高校图书馆非在编人员配置模式发展动向

从图书馆非在编人员配置的角度看,在业界影响最大的是编目外包,最能减轻图书馆管理方面压力的是安全保卫及物业管理责任的转移,最能体现速度及效益的是数据回溯、期刊装订、盘库、馆藏调整、倒架等带有突击性、低频次、并有时效性要求等特点的业务(图书馆与专业公司签订合同,规定工作的起止时间,并可以按现在外包公司强调的理念,图书馆方面不干涉其人员的安排与管理,只查质量,工作质量达标后一次结算)。而近年来,北京地区多所高校图书馆流通业务外包的实践及经验表明,高校图书馆实行流通业务外包是迅速解决图书馆人力资源短缺问题,实现低碳、和谐发展图书馆的有效途径之一[1],同时,流通业务的非在编人员配置是上述A、B、C、D4种模式均使用过或同时使用的典型业务(见表3)。

2.2.1 “海纳百川”的清华大学图书馆、北京大学图书馆

清华大学图书馆也经历了聘任合同工、临时工、学生馆员,之后将流通业务外包给学生馆员的阶段。2009年,其开始将美术分馆流通业务外包,之后将金融学院分馆两个流通业务岗位社会化,同时该馆社会化工作人员还参与借还、咨询、电子阅览室管理、期刊验收登到、读者服务月宣传、简单机器维护等工作。清华大学图书馆自此开始培育、开发非在编人员的工作潜力,当某个岗位需要引入非在编人员时,其将与合作的公司洽谈并要求该公司培育的人从事其所需岗位的工作。

北京大学图书馆2009年开始将主馆的二层、三层60多万册中外文图书业务外包,非在编人员主要从事上架、整架、顺架等书库管理工作,同时参与图书馆寒暑假轮班、 图书馆及学校举办的各种活动。可以说,北京大学图书馆发扬着北大精神,接纳、包容所有在北大学习、工作的人们。

2.2.2 流通业务岗位社会化典范:中国人民大学图书馆

中国人民大学图书馆是开展岗位社会化的典范,其分阶段逐步开展外包:2010年2—8月,流通上架外包;2010年9月—2011年5月,库本阅览咨询部分业务外包;从2011年5月至今,新馆所有流通及部分阅览服务业务外包[2]。其中,中国人民大学图书馆已经有包括古籍、特藏、文库、密集书库、报刊等约10个岗位实行了社会化,在高校图书馆岗位社会化的进程中,起着典范作用。

2.2.3 流通业务外包的先行探索者:北京第二外国语学院图书馆、北京工业大学图书馆

北京第二外国语学院图书馆于2007年开始尝试流通业务外包,2008年正式将部分流通业务外包,是北京地区开展流通业务外包最早的学校,经历几年的发展,流通服务部现在只有10人,是笔者在北京地区各高校图书馆的走访过程中发现的规模较小的流通服务部。 2009年,北京第二外国语学院图书馆对流通业务中的还书岗位实行了社会化,同时开展流通业务外包及岗位社会化后,不再聘任合同工、临时工。

表2 首师大馆非在编人员配置模式表

表3 北京地区多所高校图书馆非在编人员配备汇总表

北京工业大学图书馆于2008年开始将流通业务外包,其采取的方式与北京第二外国语学院图书馆类似,也不再聘任合同工及临时工,流通服务部现有18人,而与其同是北京市属学校且规模大致相当的首师大馆的流通阅览部还有32名在编工作人员、3名合同工、9名临时工及少量学生馆员。未来几年随着大批在编人员退休,首师大馆流通阅览部在业务量化、岗位设置等方面需做精细处理,其人力资源管理任重而道远。

从表3可以看出,高校图书馆流通业务采用多种模式配置非在编人员,且随着流通业务外包、业务社会化及岗位社会化的推进,聘任合同工、临时工、退休人员及学生馆员解决其人力资源不足的模式逐步弱化,笔者预测未来的岗位社会化将成为其重要的发展模式。

3 图书馆非在编人员最优配置模式——部分岗位社会化

在笔者走访北京地区高校图书馆的过程中,北京师范大学图书馆和中国人民大学图书馆谈及了临时工、合同工产生劳务及劳动纠纷的问题;北京工业大学图书馆及北京第二外国语学院图书馆明确表示因涉及过劳务纠纷,图书馆将不再聘任临时工及合同工,其中,北京第二外国语学院图书馆因临时工工作年限的纠纷,至今有1人无法辞退。首师大馆尽管一直向各馆学习请教,希望尽可能地避免纠纷,但也曾有过劳务纠纷,只要出现了这类问题,不管最终怎样解决,对图书馆及学校都会产生困扰,因此现在聘任临时工、合同工在图书馆非在编人员配置中的作用将逐步弱化,而业务外包和业务社会化因其需要整体规划、前期一次性投入较大且在某一时段内对在编人员冲击大等特点,比较适合图书馆人力资源变化大、图书馆业务发展转型等时期采用。

未来随着图书馆人力资源管理科学化、制度化、人性化、战略化、专业化、社会化等趋势,图书馆非在编人员最优配置模式应当为岗位社会化模式。科学技术的迅猛发展为图书馆在信息处理、服务技术手段、信息存贮和检索媒介以及信息传递等方面带来了巨大的变化,这必将对图书馆人力资源管理提出新的要求,给传统的粗放型人力资源管理带来强烈的冲击[3]。人力资源管理的社会化将是大势所趋,将来图书馆实际在编人员可能只有几人、十几人或几十人,大多数人员交由专业服务机构进行管理,即将图书馆需要人员的招聘、薪酬方案设计、保险福利管理、馆员培训与开发人力资源管理职能等工作外放给专业机构,实行图书馆绝大部分岗位的社会化。而图书馆只需优化自身岗位设置,按岗位需要向专业服务机构提出人员需求。

4 结 语

任何一项工作开展效果的好坏,最终还需看落实工作的人,人才是关键、根本。在信息化、知识化、经济全球化、馆员多元化的今天,图书馆人力资源作为图书馆知识和智慧的载体,更是图书馆服务的关键力量,是图书馆生存与发展的主要因素。如果未来图书馆实行岗位社会化,可以认为图书馆人力资源管理达到了科学化管理水平:岗位设置科学、激励机制公平合理,按岗位需求寻找合适的人才,而不是以人定岗,以职称定薪。那时图书馆将可集中资源强化其核心竞争力,提升其管理水平,简化其机构,而引入的专业化人才将缓解图书馆资源和技术短缺问题、提高工作效率、降低图书馆管理成本及管理风险,为用户提供优质、人性化的服务。

[1]吴雪芝.高校图书馆流通业务岗位社会化研究:以首都师范大学图书馆为例[J].图书馆学研究,2014(7):25-31.

[2]宋姬芳.中国人民大学图书馆业务社会化外包简介[EB/OL].[2014-02-12].http://www.docin.com/p-455037407.html.

[3]李朝云.图书馆人力资源管理探微[M].合肥:安徽大学出版社,2011:47-50.