城市老年人退休后的角色适应与老有所为:香港社区老年人的定性研究

2014-10-20刘素素庄明莲

刘素素 庄明莲

一、引 言

从20世纪中期开始,随着老年人口的迅速增加,老龄人口占据总人口数量的比例逐渐提高,老龄化问题已成为中西方学术界广受关注的重要议题。联合国的一项统计报告显示:从20世纪中叶开始,60岁及以上的老年人口比例已从1950年的9%上升至2009年的11%,并且该数目预计会在2050年达到22%。在中国,老龄化的趋势也在日益深化。1999年中国60岁及以上的老年人口占总人口数量的比例突破10.2%,预示着中国已全面步入了老龄社会(China Ageing Affairs Office,2006)。而自1979年开始,随着计划生育政策在中国城市地区的广泛推行与落实,城市的出生率一直稳定在较低水平,这在某种程度上也造成了老年人口比例的升高。近年来,医疗制度的改善及内部退养(内退)政策的推行,中国城市老年人的平均预期寿命同过去相比也有了提高,从2000年的71.4岁延长到2010年的74.8岁。基于这个背景,如何让城市老年人适应退休后的生活,并且顺利、充实地度过晚年生活,成为了学术界及国民共同关注的议题之一。

作为一个经济全球化、高度城市化的华人社会,前所未有的人口老龄化问题也为香港特别行政区带来了巨大的挑战与机遇。截至2010年底,香港65岁及以上的老年人口占总人口的比例已达到12.9%,跻身亚太地区前列。除此之外,香港人的平均预期寿命在2012年已达到女性86.3岁,男性80.6岁,为最长寿的社会之一。这意味着,香港需要调动更多的社会与经济资源来支持长者的生存与发展。自1997年以来,香港政府开始将安老服务订为三大施政方针之一,目标是改善长者的生活质量,最终达到“老有所养、老有所属及老有所为(a sense of security,a sense of belongingness,a feeling of health and worthiness)”的政策目标(陈章明、梁芷瑄,2011)。同时,香港安老事务委员会持续推行“居家安老(Ageing in place)”的理念,支持长者留在熟悉的社区及家庭等环境中生活,鼓励长者成为家庭、社区及社会的活跃分子,为共同实现“积极乐颐年”的愿景献出自己的一份力。

现有有关城市老年人退休后的角色转变与适应的实证性研究并不多,且主要集中在探讨社会经济地位指标、社会资源及外在支持的影响。例如,陈勃(2008)从一项对多个城市老年人的定量研究中发现,老年人在退休后的社会适应方面存着较大的个体差异,相当多的老人并没有在社会适应上感到困难,而且大多数老年人将改善其社会适应水平的途径归结为外在的支持。丁志宏及张岭泉(2012)认为,城市老年人退休后的适应与年龄性别无太大关系,而是与个人所拥有的资源(如教育程度,社会网络、经济状况、健康状况等)呈现正相关。但是,从现有的文献分析情况来看,旨在探索城市老年人退休后的角色适应与如何采取措施度过一个充实、积极的晚年的实证研究并不多见。基于以上的研究现状,本文旨在进一步丰富这一领域的研究,通过对16名居住在香港社区的老年人的深度访谈研究,详细分析老人如何从心理及行动上适应退休生活,进而安享晚年,并实现“老有所为”的目标。

二、理论背景及问题提出

Braithwaite and Gibson(1987)认为,退休是一个人社会角色转换的重要标志,它意味着一个人逐渐脱离生产性活动,进而渐渐从职业角色中走出。由于退休通常也伴随着职业认同感及独立性的缺失,更有学者认为,老年人的退休是一种人生危机(Kim and Moen,2001)。角色理论的支持者认为,人在一生中的不同时期都扮演着不同的社会角色,当一个人迈入老年,人们会自觉的认为自己身处的年龄阶段已不适合继续从事生产性活动,因而逐渐从社会活动及工作中淡出(McIntosh and Danigelis,1995)。社会情感选择理论也认为,人在晚年的时候会更注重情感性及陪伴性的社会支持,因而会减少年轻时在工作、学业、社交等方面投入的精力,而将注意力转向自身的身体及心理健康需求(Carstensen,et al.,1999)。退休,作为一个里程碑式的转折点,人们从全职工作中退出,回归家庭或社区以度过人生最后的晚年岁月,它给退休者带来的是更多的诸如“难以适应”、“老而无用”等负面影响,还是另一种新的生活方式的开始?

针对日益严重的全球老龄化趋势,近年来学界开始逐渐探寻如何发掘老年人自身的潜能,摆脱一直以来将老年人视为“负担”、从“问题”角度解读老龄现象的传统观念,提出了如健康老龄化、成功老龄化、积极老龄化及生产性老龄化等概念。其中,生产性老龄化(Productive Ageing),又被称作“产出性老龄化”、“老有所为”,作为应对老龄化的可行之策以及说明老年人继续实现自我价值的重要手段,在中国社会(包括内地及港澳台地区)得到了广泛认可(赵怀娟,2010)。自1983年美国杰出老年医学家、国家老龄研究所主任Robert Bulter首次提出“生产性老龄化”这一概念,倡导老年人打破“无能、无用”这一标签以来,学者们不断充实并完善生产性老龄化的内涵及概念框架(南希,2011)。Sherraden等学者于2001年对老龄生产活动提出了一个较为严格的定义,将活动限定为有偿工作、志愿服务及关怀性照顾。而近年来,很多学者对过往的生产性老龄化的定义提出质疑,他们认为,过度强调老龄的“产出性”活动及产生的社会价值,会对一些在自身身体条件、心理状况及拥有的社会资源等方面处于劣势的老年群体产生潜在的歧视及边缘化。因此,随着学界对生产性老龄化理论及实践的进一步探讨,它的概念框架又得到了拓宽。Morrow-Howell在2011年北京举办的第二届“老有所为在中国的发展:实证、实践与实策”研讨会上重新提出了生产性老龄化的四种实践方式,即具有经济价值的活动(Activities with economic value)、社区建设性活动(Community-building activities)、自我照顾及日常活动(Self-care and daily activities)以及社会休闲活动(Social and leisure activities)。这一新的定义,拓宽了原先概念的广度,让所有的老年人,不论健康、受教育和收入情况如何,都可以做到“有所作为”,而不仅仅限于从事具有生产性价值的活动的人士。

近年来,在中国社会中,Productive Ageing这一概念已逐步与传统中国理念相结合而被广泛翻译为“老有所为”。在香港,Ng等学者在成功老龄化(Successful Ageing)的理论背景下,将中国传统文化理念与老有所为的概念相结合,并从两项对香港老年人的“黄金晚年(Positive Ageing)”的实证研究结果中受到启发,在原有框架的基础上完善了老有所为的四个维度,即关怀他人、义务工作、有偿工作及参与社会休闲活动。在这四个维度中,关怀他人亦包括承担家庭事务、照顾家人;社会及休闲活动也包含选举投票、体育活动、休闲活动、宗教活动及参与培训课程等。

基于以上Ng等学者的理论支持,本文的研究目的之一即是通过对居住在香港社区的退休老年人的深度访谈,了解退休者如何看待他们目前面临的退休、变老等事实,并探讨他们采用哪些方法来实现退休后的角色转变及心理调适。

三、研究方法

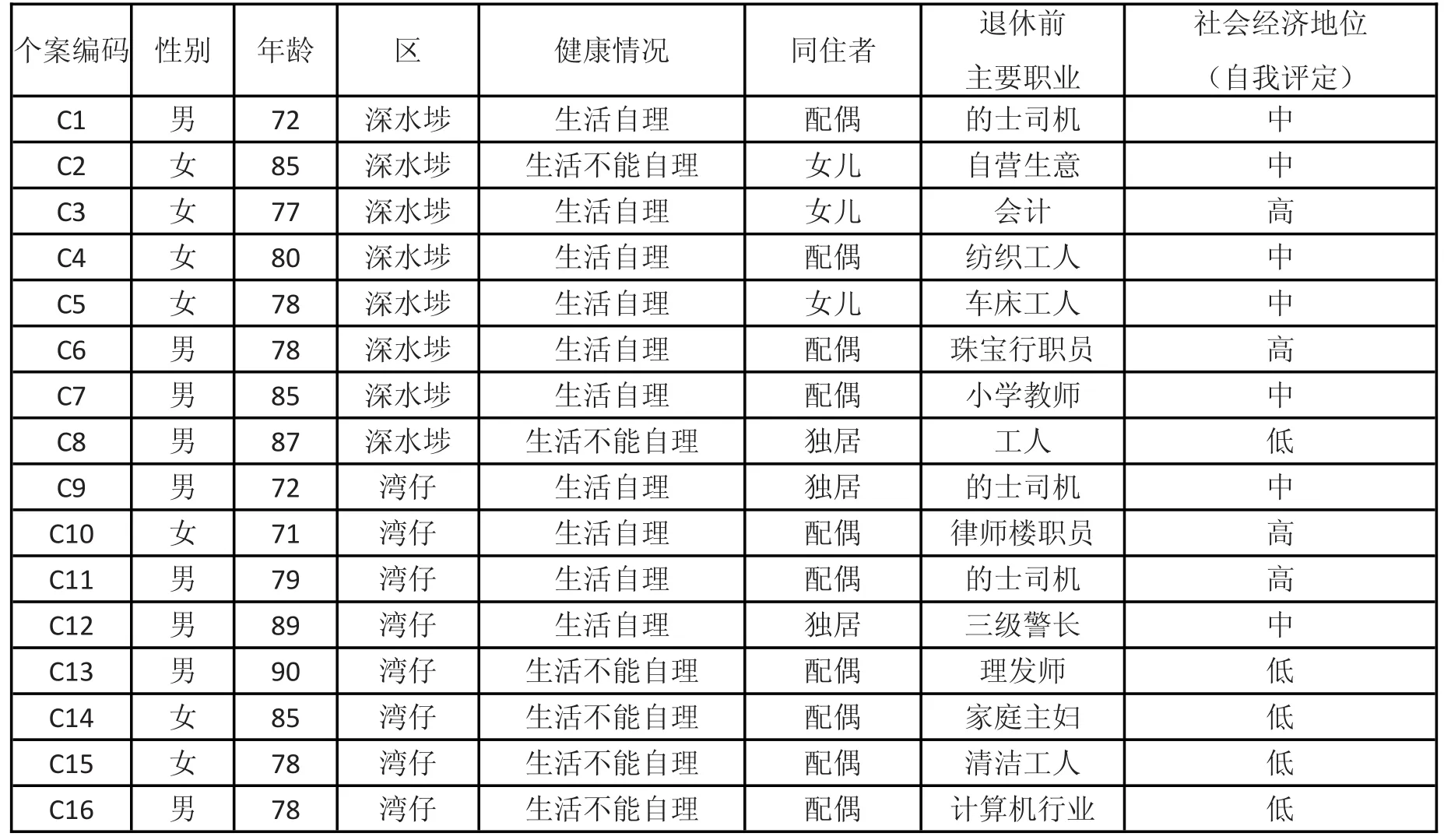

本研究采用目标抽样的方式,分别在香港选取了深水埗区和湾仔区两个行政区内的一间长者社区中心作为访谈地点。长者社区中心是香港安老服务的一个重要组成部分,是一种地区层面的长者社区支持服务,它为居住在社区的长者提供多项服务,目的是帮助长者在社区度过健康、受尊重及有尊严的生活。长者会员在社区中心里除了可以参加中心举办的各项康乐及休闲活动,有偿享受中心提供的膳食及简单的家居照顾服务以外,也有机会参与义工服务、行政例会及培训课程等。本研究选择深水埗区和湾仔区的原因之一是这两个区的社会经济指标具有显著差异。根据香港政府统计处于2012年发布的“按区议会分区划分的人口及住户统计数据”,住户每月入息中位数这一指针显示,深水埗区平均住户收入为全港最低,计15,500港元;而湾仔区则位居首位,计30,000港元。因此,本研究选择这两个区内长者中心的老人,意在尽可能平衡受访者在社会经济地位中可能存在的差异。

在这两个地区中,研究者在两间长者社区中心社会工作者的帮助下,各抽取了8名老人作为深度访谈的研究对象,组成了本次定性研究的样本。这16名老人包含了不同性别、年龄段的老人,也兼顾到老人不同身体状况、居住状况的差异。

访谈提纲在参考Ng等创立的“积极老龄化(Positive Ageing Index)”量表的基础上加入个人基本资料以及社会支持、退休后的心理调适等相关问题。其中与本研究的主题直接相关的题目有“在您退休之后,您是否觉得自己已步入老年?”、“退休后您是否感觉生活变得不太一样,心理上是否能接受?有没有采取过一些方法进行调适?”、“在退休后的几年内,您是否从事过其他工作?”、“目前,您是否有承担一些家庭事务,有没有帮忙照顾孙辈?”、“作为一名长者,您认为应该怎样安排自己的生活,才会达致幸福的晚年?”等。访谈多在长者社区中心的个案访谈室进行,少数在长者家中进行。每个访问大约持续45分钟。访谈全程由访问员录音。在访谈内容的分析过程中,研究者根据研究问题采用主题分析法,将某一主题下的代表性内容进行归类报告。受访者的基本数据如下(见表1)。

表1 深度访谈受访者基本数据

四、研究结果

在16名受访者中,平均年龄80.25岁,有7名为女性,有6人生活不能够完全自理,10人与配偶一起居住,3人与女儿同住,另有3名独居长者。结果显示,居住区的经济水平差异并没有直接影响到老人自我感觉的社会经济地位水平。

(一)对退休的看法及退休后的心理调适

在被问及退休后的感受及是否有变老的感觉时,超过7成的老人认为刚刚退休时并不服老,认为自己依然可以继续工作;虽然退休往往会伴随着家庭收入的减少,但是多数受访者并不认为退休就意味着老而无用,不能再继续服务社会了。

“我是做理发的,现在90岁了,但是我工作到80岁呢。因为是自己的小生意,所以没有退休时间。我很爱做这一行,感觉自由的选择做自己喜欢的工作会很开心,也不觉得自己年纪已经很大了”(C13)。

在有关退休后的心理调适问题上,有半数老人认为这是人生的一个必经阶段,随着更多的年轻人逐渐进入社会,老人因此也不可能一直都活跃在社会中,所以自己需要慢慢去适应。

“我身体特别好,40多岁时我老公就不让我工作了,但是我依然很充实,因为我会给自己找些事做,所以我也不需要什么心理调节啊”(C3)。

“我这个人一向比较积极乐观,退休后并没有觉得自己老,倒是最近两三年觉得身体有一点不如从前了”(C1)。

也有少数老人不满足现在的退休政策,认为每个年龄层的老人应可以自由选择退休的时间,以满足不同人的需求。

“我退休直到现在一直从事钟点工,因为我觉得退休时自己也还年轻。一是想多赚点钱,二是觉得趁自己现在身体条件还允许就多做点事吧”(C4)。

对于身体及经济状况较差的受访者,老人表示没有过多考虑退休的感受及适应,能够维持日常基本生活则是最重要的。

“我一直有脚痛的毛病,退休后老伴也去世的早,还好有政府发老人津贴。我现在不能够做别的工作,自己每天吃得饱睡得好就满足了,我也不想再工作,太辛苦”(C8)。

(二)退休后是否继续工作

对于退休后继续从事工作的话题,近8成的老人表示都做过有偿的兼职或全职工作。对于工作的原因,多数老人认为自己依然有能力工作赚钱。

“我是读中文的,一直是小学语文老师。退休之后我偶尔会帮社区中的学生补习,只收一点点钱。其实我主要是凭自己的兴趣,赚钱倒是其次的,能帮到别人,那当然更好啊”(C7)。

“我退休后跟随我老公去台湾做小生意,就是在学校旁边摆摊子。这样子我依然可以赚一些钱补贴家用嘛”(C2)。

还有两位老人坦言退休后继续工作主要因为生活所迫。对于年纪稍大的老人,身体状况与子女的反对成为让老年人继续工作的主要阻力。

“我60岁退休了,但是又继续开了几年的出租车,后来孩子不让我做了。我这个人就是闲不住,总是想做点事,总在家里待着也不好”(C12)。

(三)对“老有所为”的看法及实践

有关老有所为实践的几个维度,绝大多数老人都表示支持。在此次研究的受访者中,9名老人做过志愿服务,其中4名是资深义工。

“我的生活很丰富,退休后做过零散的义工,也参加过中心联盟的选举,后来就不做了。我周六周日一定要陪家人的,我会煮饭给儿子儿媳吃。我很喜欢旅游,经常参加香港及广东一日游”(C11)。

“我信天主教的,一直坚信人要将爱传播出去。最近十几年,我每年都会去探望一些独居的长者,给他们唱歌逗他们开心。我觉得这也算是为社会尽自己的一份力吧,也算得上老有所为吧”(C7)。

7位老人曾经或目前仍然承担家庭一些日常家务,包括照顾老伴。同时也有7名受访者在退休后照顾养育孙辈。在关怀、照料他人这一维度,男性与女性均有参与。

“我退休后先是帮儿子带小孙子,一直照顾他到10岁。后来孙子不需要我带了,我便时常和一些过去的同事及朋友喝茶逛街,我们很喜欢看电影的,两个星期会看一次”(C10)。

由于受访者都来自长者社区中心,超过8成的老人都称参与过许多文体及休闲活动。5位老人一直关注区议会的选举及投票,其中一位是民主人士,多次参与游行等活动。

“我曾经有严重的心脏病,所以不能继续工作。我常常来中心玩,给别的老人说笑话,大家都很喜欢我。我喜欢到处走,去公园或者海边,锻炼了身体,自己心情也好。香港的选举投票我次次都参加的,这是公民权利,我一直关注的”(C9)。

(四)“老有所为”与获得幸福晚年的关系

在老有所为与幸福晚年的关系问题上,有超过半数的老人认为老有所为让他们感受到自己的存在感,进而增添了他们的自信,可以坦然地面对退休、变老以及晚年生活中可能存在的挑战。3位老人认为独立且不依赖他人的生存给自己带来幸福感,同时,几乎所有的受访者都认为子女及孙辈能够幸福地生活或孝顺自己是幸福晚年的主要源泉之一。

“我觉得人活着最重要的是心态,虽然我现在只能做点家务,照顾老伴,也很少参加活动,但是我依然感觉很满足。我的孩子及孙女都很优秀,并且常来看我。你说的老有所为,确实会让老年人感觉有价值,但自己也要保持积极的心态,照样可以过得开心”(C4)。

“我做义工已经十几年了,几乎天天都到中心来。我觉得香港的老人会比较独立一点吧,独立的人才能把握住自己的人生,年轻人更是如此呢,所以我觉得独立让我感觉幸福”(C4)。

8成老人表示若子女需要,自己愿意帮他们照顾、养育孙辈。绝大多数老人都很喜欢长者中心的整体气氛,认为长者中心的活动、兴趣课程及众多老年会员给他们的生活带来了很多乐趣及陪伴。

“我五十几岁退休后就帮儿子带孙子,孙子大了之后就来做义工。如今孩子都很孝顺我,我觉得已经很满足了。我自己参加一些音乐、跳舞的兴趣班,很开心。老伴刚去世时我难过得要死,但是现在自己给自己找事做,感觉挺幸福的”(C5)。

五、讨论及结论

本文通过对香港16位社区老年人退休后调适与老有所为情况的调查分析,发现香港社区老年人对退休这一生活事件的态度是较为乐观的,不同于传统角色理论认为的退休即代表着淡出社会参与及退出社会角色,退休后的生活可以依据老人的意志与需求自行安排。由于近年来香港人口的平均预期寿命逐渐提升,老年人并不认为退休即意味着变老,而是将其看成一个普遍的生命现象。多数老年人在退休后依然会继续从事照顾孙辈、兼职有偿工作、义工等工作。

研究结果发现,身体与经济状况是决定香港老年人退休后生活状态的重要因素。健康良好的老人通常会选择继续工作或参与志愿服务,而身体较差的老年人则普遍表示行动不便与病痛会制约他们的日常生活,更让其无法考虑从事其他工作与活动。除此之外,在经济因素方面,从事适当的工作会让老年人在退休之后积攒少量积蓄,以应对逐步迈入老年的需要。

在实践老有所为的四个维度上,结果显示受访的老年人普遍赞成并愿意实践“老有所为”的理念与具体内容。其中,照顾及关怀家人和参与社会及休闲活动是最多的实现方式。另外,很多身体状况较好的老人也会选择在社区中心做义工,提供志愿服务。尽管从研究中可以发现,身体健康情况依然是制约“老有所为”的关键因素,但是在老有所为的概念中,所有的老年人都是平等的,无论身体状况如何,都有实现“老有所为”这一愿景的可能性及途径。从这一研究结果推广来看,老人能够做力所能及的家务以及自我照料,参加社区组织的兴趣活动等等都是实践老有所为的有效途径,也是贡献家庭、社区以至社会的形式,因此也是需要鼓励与提倡的。

本研究有两个启发性的发现。第一,从与现存的有关国内“生产性老龄化”、“老有所为”的文献相比来看,香港的社区老年人表现出更多对“老有所为”的实践。比如,许多香港老人在退休之后会坚持在社区中心做义工,而在国内其他地区,尤其是欠发达城市,老人从事志愿服务的比率却非常低。另外,受不同社会制度与舆论环境的影响,香港老人在公民参与、政治参与等活动上依然会表现出更多兴趣与积极性,而在国内其他地区,这一情形则较为少见。第二,受访者普遍反映社区中心会员、朋友、旧同事及其他同辈群体是他们参与活动的动力之一;作为老年人社会支持网络的一部分,这种陪伴性支持也是促进老年人继续保持社会参与的重要因素。这一发现也与社会情感选择理论相吻合,即人在老年阶段会更注重情感上的交流与陪伴,而同辈群体则是提供这方面支持的一个重要部分。因此,综合以上几点来看,为老年人提供更多参与社会及服务社会的平台,是促进老年人实现“老有所为”的一个有利途径;比如,社区中心可提供多种义工岗位以满足老人不同身体状况的需求,完善奖励制度,加强老年义工活动的宣传等等。除此之外,鼓励老人加强与友邻、朋友、旧同事以及中心会员的互动与交流,也是增进陪伴性支持的途径,进而带动“老有所为”的发展。

本研究对老年社会工作实践者也有几个启示。第一,社区应投入更多资源及人力开办老年社区中心、老年活动室等场所,为退休老年人提供更多参与社会的机会,如开展志愿活动、组织老人参加文体康乐活动等。通过为老年人搭建结识同辈群体的平台,可以使老年人获得更多陪伴性支持。中国内地的老人志愿者总数虽远不及香港及西方发达地区,但近年来“银龄行动”、“夕阳红志愿者”的推广,也使大批退休老人加入到了为社区、社会做贡献的队伍当中,他们的参与也取得了极大的经济与社会效益。因此,老年社会工作者可以根据社区老人的职业、年龄、身体及兴趣情况,设立志愿服务项目,鼓励社区老人积极参与。第二,针对较难适应退休后生活或退休后幸福感降低的老人,社会工作者可以通过个案辅导或小组工作的方式引导服务对象了解“老有所为”的理念及概念框架,帮助服务对象转变因退休后角色变换而引起的心理不适,让退休老人充分意识到为家庭做贡献——自我照顾、做家务、照看孙辈等也是实践“老有所为”的形式之一;同时,社会工作者可以引导服务对象发掘自身潜力,找到“老有所为”的兴趣点,鼓励老人参与其他社区活动,继续为社区或社会做出贡献。

本研究也存在一些局限性。样本数量较少,且样本的构成为居住在社区的香港老年人,因此并不能够推广至中国社会的总体情况,所以样本的代表性比较薄弱。但总的来说,本研究对填补现有文献的空缺及探讨老有所为理论的可行性做出了一定贡献。本研究印证并支持了“老有所为”这一概念框架在中国社会的实践模式,并且研究结果也显示,香港老年人的“老有所为”会给老年人的晚年生活带来幸福感。从此次有关香港老人的研究结果可以得出,“老有所为”的实践形式在中国社会具有很多发展空间,并且可以为退休后老年人的心理调适以及继续参与社会生活提供丰富的机会与方式,因此应引起社会、政府以及相关机构与单位的重视进而带动“老有所为”在中国的发展,以共同应对老龄化为中国社会带来的机遇与挑战。

[1]陈勃,2008,《人口老龄化背景下城市老年人的社会适应问题研究》,《社会科学》第6期。

[2]陈章明,梁芷萱,2011,《迈向活跃老化(积极乐颐年)的政策观点:以香港左邻右里计划为例》,《人口与发展》第6期。

[3]丁志宏,张岭泉,2012,《城市退休老人社会发展适应现状及影响因素研究》,《兰州学刊》第1期。

[4]南希·莫罗-豪厄尔,2011,《生产性老龄化:理论与应用视角》,《人口与发展》第6期。

[5]王莉莉,2011,《中国老年人社会参与的理论、实证与政策研究综述》,《人口与发展》第3期。

[6]赵怀娟,2010,《“生产性老龄化”的实践与启示》,《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》第3期。

[7]Braithwaite V.A and D.M.Gibson,1987,Adjustment to Retirement:What We Know and What We Need to Know,Ageing and Society,7:1~18.

[8]Carstensen L.Laura,Derek M.Isaacowitz and Susan T.Charles,1999,Taking time seriously:a theory of socioemotional selectivity,American Psychologist,54(3):165~181.

[9]Cheng S.Tak,Coty K.L.Lee,Alfred C.M.Chan,Edward M.F.Leung and Joen J.Lee,2009,Social network types and subjective well-being in chinese older adults,The Journals of Gerontology Series B:Psychological Sciences and Social Sciences,64(6):713~722.

[10]China Ageing Affairs Office,2006,Report of Chinese population ageing tendency,Beijing:China Ageing Affairs Office.

[11]Kim J.E.and Moen,Phyllis,2001,Moving into retirement:Preparations and transitions in late midlife,In Handbook of midlife development,edited by M.E.Lachman,New York:John Wiley and Sons:487~527.

[12]McIntosh Barbara R.,Nicholas L.Danigelis,1995,Race,gender,and the relevance of productive activity for elders’affect,Journal of Gerontology:Social Sciences,50B(4):S229~S239.

[13]Morrow-Howell Nancy,2011,Productive engagement of older adults:Elements of a cross-cultural research agenda,Conference presentation in Productive Ageing in China:Toward Evidence-based Practice and Policy,Beijing,August 9~11.

[14]Ng Sik Hung,Jacky C.K.Cheung,Alice M.L.Chong,Jean Woo,Alex Y.H.Kwan and Lai Steaphanie,2011,Ageing well socially through engagement with life:adapting Rowe and Kahn’s model of successful ageing to Chinese cultural context,The International Journal of Ageing and Human Development,73(4):313~330.

[15]Sherrade M.,Nancy Morrow-Howell,J.Hinterlong and P.Rozario,2001,Productive ageing:Theoretical choices and Directions,In Productive ageing:Concepts and challenges,edited by Nancy Morrow-Howell,J.Hinterlong and M.Sherraden,Baltimore:Johns Hopkins University,Press:260~284.

猜你喜欢

——长者的期盼