浅析高校教师领办社会工作机构中的管理伦理议题

2014-10-20冯浩

冯 浩

社会工作是个难以用简单的概念来概括的专业,社会工作的本土化现象使其与各国不同文化、经济、政治与政策背景密切相关。社会工作专业的发展变化迅速,处遇场景复杂,专业任务繁重,专业目标多重。如何理解不同社会环境下的社会工作专业发展方向,整合不同角色状况,各类社会工作者在处理不同状况时,必将面临在地社会工作价值观发展与整合过程中的伦理挑战。

近年来,社会工作呈现加速发展的态势。自2008年首次社会工作职业资格考试以来,截止到2013年底,全国助理社会工作师达到91901名、社会工作师达到31183名,持证社会工作专业人才总量达123833人,2014年更有超过20余万人报名,创历史新高。目前我国共有2452家民办社会工作机构,其中浙江、广东民办社会工作服务机构数量突破400家。这部分机构中有较多是由高校教师领办。在中国大陆教育先发的大背景下,社会工作专业由高校教师带领,走出象牙塔,为社会工作专业化与职业化进程写下了浓重的一笔。目前,国内社会工作机构的发展已经形成了“政府主导、民间运营、高校参与”的特点,随着高校教师领办社会工作机构的发展不断深入,在多元复杂的社会发展状况下,逐渐出现了针对高校教师身份、职责等方面的质疑之声。笔者在此想就高校教师领办社会工作机构中的管理伦理议题提出探讨。

一、我国高校教师领办社会工作机构之现状

一般意义上讲,专业社会工作机构是依法设立和具有独立民事资格,并依据社会工作专业价值观与伦理规范,采用社会工作专业方法为服务使用者(Service User)提供社会工作专业服务的社会组织。

高校社会工作教师领办社会工作机构指的是由在职的社会工作专业教师出面,通过正式登记注册建立有法人地位、由社会工作专业人员组成、从事社会服务的机构,社会工作教师在机构运行中发挥主导作用(王思斌,2013)。

我国高校教师领办社会工作机构肇始于2004年,以上海、深圳和广州为代表,后续有北京市部分高校教师陆续领办社会工作机构。目前高校教师领办社会工作机构比较知名的有中山大学启创社会工作发展协会、华南农业大学的北斗星社会工作服务中心、广东商学院的羊城社会工作服务中心、广东工业大学的阳光社会工作事务中心、广州大学的粤穗社会工作事务所、深圳大学的鹏星社会工作服务社等。由于广东省对社会工作的支持力度最大,因此广东教师办机构的热情也是全国最高的。北方地区亦有高校社会工作机构,如中国青年政治学院支持的助人社会工作事务所,中国建筑工程学院支持的悦群社会工作事务所、山东工商学院创办的学校社会工作服务中心、太原科技大学教师创办的草根社会工作机构——心灵画卷:童书馆。这类机构以高校教师和学生为主要工作力量,以社会服务为主要任务,兼做高校社会工作专业实训工作(周玉萍,2013)。

高校教师领办社会工作机构有其特殊背景,这一现象的出现与政府推进社会建设、探索社会管理创新、政府购买社会服务直接相关(王思斌,2013)。不可否认这种政府与高校间的合作对于推动社会工作发展,尤其是对于服务方式、服务效果的创新起到了积极作用,也对高校社会工作专业教育,特别是学生的专业实习起到了积极作用。

社会工作专业产生于西方社会,在与中国本土文化与制度相结合后,在中国大陆的发展中,呈现出“后发快生”与“教育先行”的特征。

20世纪20年代以后,社会工作专业教育在北京、上海、南京的一些高等学校出现,但是到50年代前期,社会工作教育在高校消失。80年代后期,社会工作专业教育在高校恢复重建,经过二十多年的努力,至2011年已有252所高校开办社会工作本科教育,另有58所高校获得社会工作硕士专业学位(MSW)教育授权,而在现实社会中,社会工作还是一个社会知晓度低、社会认知度差、没有或者很少职业岗位的事物,因而社会工作在中国大陆具有“后生快发”、“教育先行”的特点(史柏年,2004)。

随着国家逐步认识到社会工作专业在救助弱势群体,维护社会稳定等方面的积极作用后,民政部2009年10月发布了《民政部关于促进民办社会工作机构发展的通知》(民发〔2009〕145号),指出要将现有行政机关、事业单位不能、不便或做不好而老百姓又迫切需要、必须完成的社会服务以社会工作服务项目形式委托给民办社会工作机构或具备提供社会工作服务能力的企事业单位、其他社会组织承担。中央组织部、民政部等19部委2012年4月发布了《社会工作专业人才队伍建设中长期规划(2011—2020年)》(中组发[2012]7号),指出要鼓励社会工作教育与研究人才领办民办社会工作服务机构,引导社会工作教育与研究人才走出书本、走出课堂、走向基层、深入实践,提高其应用理论解决实践问题的能力。这是鼓励高校教师领办社会工作机构的最清楚表述。在各地实践的基础上,2012年初中央财政首次出资购买社会组织的社会服务。2012年11月,民政部、财政部发布《民政部、财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》(民发〔2012〕196号),进一步规范政府购买社会工作服务,推动政府购买社会工作服务的发展。其重要措施之一就是通过完善管理体制、适当放宽准入条件和简化登记程序等措施,鼓励社会工作专业人才创办民办社会工作服务机构(王思斌,2013)。

然而积极发展的此类社会工作机构也遇到一系列的问题,其中由于“叠错现象”(王思斌,2013)带来的身份交错,使此类机构管理者的管理伦理问题凸显,而管理伦理困境不仅会影响社会工作直接服务的质量,影响服务对象的利益,也会影响此类机构的长期发展。

二、高校教师领办社会工作机构的管理伦理困境

针对高校教师领办社会工作机构的困境,在2009年由《社会工作》期刊组织召开的一次关于中国特色社会工作论坛中做过专门的讨论。研讨会总结的社会工作机构面临的主要问题有,专业社会工作机构存在普遍弱势的现象;欠发达地区专业社会工作机构实力较弱;政府对社会工作直接服务的选择性偏好;缺乏长效机制支撑,机构的价值观、管理理念与规章制度不完善等方面。综合地看,当时的讨论主要集中在社会工作机构运行中的技术性问题上,对于机构自身运作中的管理问题与伦理问题涉及较少。

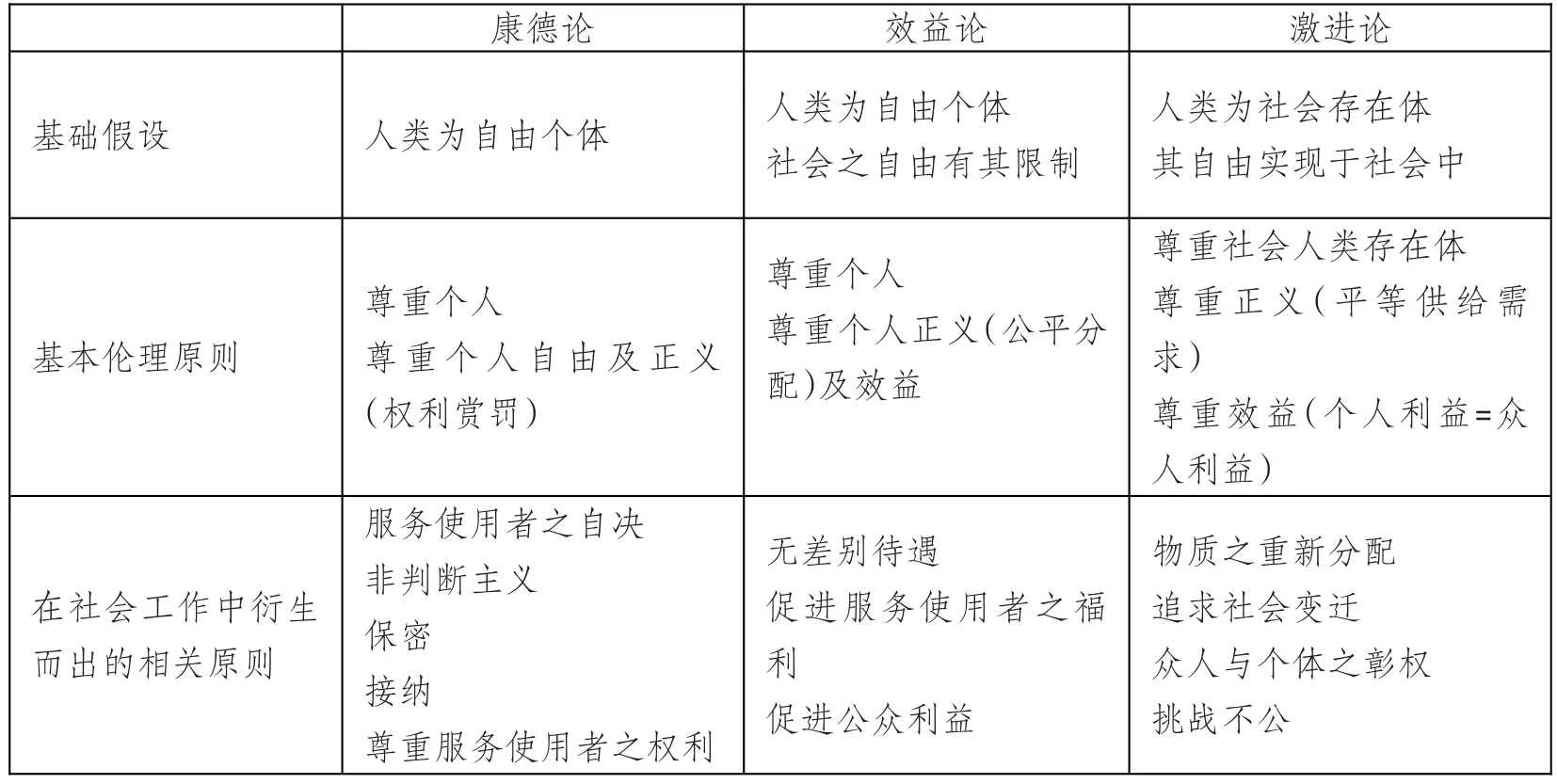

社会工作伦理是在社会工作发展中,面临直接服务中的诸多困境发展出来的,目前已经成为社会工作直接服务中最重要的部分。社会工作伦理发展至今,公认有三种主要的维度,即在康德论、效益论与激进论基础上发展出来的相关社会工作处遇原则(Banks,2014)。

资料来源:《社会工作价值与伦理》,Sarah Banks,曾华源审阅,周采薇译

以上的社会工作伦理原则上属于描述伦理学(Descriptive ethics)范畴,并已经在不同国家和地区的社会工作专业中得到承认,并在社会工作本土化中得到发展。

社会工作对伦理的要求是相当重要的,而且这种重要性也体现在作为管理者的社会工作者身上。根据Levy(1982,转引自温如慧等,2011)的描述“行政管理者被赋予监控社会组织所显现的价值与伦理,并成为组织内部与外部的象征性人物。”作为社会工作机构的管理者,必须遵守“以正式与非正式的限制,将行政管理者的行为合法化”的行政伦理。作为管理者,如果在管理中无法遵守伦理,会动摇公众对诚信管理的信心,对政府部门如此,对营利部门亦同,对非营利部门也是这样。作为非营利部门的组成部分之一,社会工作机构的管理者同样要遵循专业伦理,更何况Reamer(1999,转引自Vernoica Coulshed,刘晓春译,2009)表示“社会工作是最重视伦理的专业之一”。

一般而言,将社会工作伦理与社会工作直接服务结合起来讨论较多,而在我国还较少见到探讨社会工作管理与社会工作管理伦理的议题,这与我国社会工作发展水平有关。但这并不意味着社会工作管理与社会工作管理伦理并不重要,而是因为直接服务水平所限,因为在社会工作实务中类似的现象已经出现,对其开展系统性研究仅是时间问题。上述高校教师领办社会工作机构中出现的“叠错现象”其实就涉及行政伦理与社会工作管理伦理的问题。

高校教师领办社会工作机构将会面临的伦理困境是“身份叠错”(王思斌,2013)。教师首先是教学人员,学生实习安排者和督导者,学术研究人员,这些属于本职工作。其次,领办机构教师是成立机构的操办者,项目申请者,与资源占有者、服务使用者建立关系的责任人,机构法人和雇主,机构行政管理者,员工和服务评估者,各种非意料事件的责任人和处理者。第三是还是政策建议者和资源使用效果的交代者等等(王思斌,2013)。

多种角色集中在一个或几个教师身上,带来诸多交集,本文将着重探讨角色交叉带来的社会工作管理伦理困境。

三、社会工作机构管理伦理困境之因应

(一)社会工作管理中的伦理规范

组织的伦理问题众说不一,Joseph(1983)将组织决策称为“社会决策”(social decision),认为组织的决策不是由个人做出的,虽然组织决策可能由个人来宣布,但决策过程是由组织作出并建立在理性基础上的。因此,社会决策即组织决策是受社会决定的,而个人行为是受伦理决定的。因此,组织决策是建立在理性主义与效用主义(utilitarianism)的基础上,并不需要保持伦理要求。

对立的观点是:“组织如同个人或集合体,是个道德机构,对其行动负起伦理上的责任”,“人群服务组织为其行动负责,此责任源于组织对其目标与对民众的承诺(Joseph,1983)”。

上述两种看法既对立又统一,主要的区别是视角不同,一个是站在机构角度出发,一个是站在服务使用者及社会责任的角度出发。

但是社会变迁对机构的要求,使机构在提供直接服务的时候负有更多的伦理责任。Joseph认为社会变迁表现在三个方面,即成本控制、竞争加剧与伦理在组织中的重视程度增加。其中前两种变迁对机构伦理的冲击很大,也可以认为是前两种变迁引发了第三个方面的要求,即“在组织场域里与团队及学科整合相关的伦理议题(Joseph,1983)”。

高校教师领办社会工作机构,给社会工作发展带来了新的变化,优化了公共服务、社会服务的提供方式,产生了更好的服务效果,支持了政府的社会体制和社会管理创新,也为社会工作师生提供了良好的专业实习、参与社会服务的机会,促进了社会工作教学和教育的发展,在这一过程中社会工作事业得到稳步发展(王思斌,2013)。与此同时,给高校教师创办机构面临的困境是,既要应付低成本的压力,又要追求服务水平的专业性;既要做好教学科研本职工作,做好学生实习督导,又要面对机构服务对效率的要求;既要面对社会承认度低,又要面临同行竞争的压力;如此种种现象叠错交叉在一起,再加上各方人士对社会工作专业伦理的理解不同,共同持守的社会工作专业价值观其实在直接服务中是很难产生一致性的,保持专业伦理,并在社会工作管理中体现出来是件相当困难的事情。

(二)社会工作机构管理中的伦理管理原则

伦理管理原则有两个方面,一方面是行政伦理原则,另一个方面是社会工作专业伦理守则。

关于行政伦理原则,英国由Lord Nolan(1996,转引自温如慧等,2011)领导的公共生活标准议会委员会(Parliamentary Committee on Standards in Public Life)发表的报告中,提出了“公共生活七原则”,即无私、正直、客观、负责任、公开、诚实和发挥典范作用(Martin&Henderson,2001,转引自温如慧等,2011)。

其中“负责任”即accountability,是社会工作界常用的一个概念,责信意味着以最低成本获得最大效益,在保守主义意识形态盛行时期,由于责信压力带来的预算缩减,给社会工作服务机构的压力是巨大的,在效率优先前提下,会使专业性降低,导致专业服务水平下降。

关于社会工作专业伦理守则,国际上普遍认同由美国社会工作者协会(National Association of Social Workers,NASW)与英国社会工作者协会(British Association of Social Workers,BASW)提出的伦理守则作为一致性标准,上述两个协会均提出:个人尊严与价值(human dignity and worth)、社会正义(social justice)、服务(service)、正直(integrity)与称职(competence)是社会工作者的价值核心要素。其中美国社会工作者协会还提出人群关系的重要性(importance of human relationship),上述价值成为社会工作者与社会工作服务机构的价值体系。

具体到操作环节,则有案主自决(self-determination)、知情同意(informed consent)、保密(confidentiality)及不歧视(nondiscrimination)。

关于案主自决等有关规定,从管理者到直接服务提供商社会工作者都有责任持守。社会工作者在直接服务时,要时刻关注自己的专业角色,是否会形成专业权威,从而影响案主的自决行为;而社会工作管理者也要注意在机构管理行为中,机构的政策与安排是否支持或引导社会工作者在实务中运用案主自决原则,甚至是机构的某些政策会直接影响社会工作者在实务中的伦理,都是要注意的部分。机构内提倡妇女扩展弹性工作条件的同时,也必须为员工制定弹性的工作政策;组织内倡导身心障碍者权益的同时,也必须让工作场所成为无障碍环境。

在上述伦理守则中,尤其要关注的是美国社会工作伦理守则(NASW Code of Ethics),特别强调了禁止双重或多重关系。管理者必须谨慎关注机构内部与外部环境中潜在的各种利益关系带来的冲突,即“有害的”双重关系,并能够保证员工在个人成长、机构发展等方面找到平衡。美国的社会工作伦理守则(NASW Code of Ethics)指出的双重或多重关系在实务中运用的时候,不能僵化使用,僵化诠释与应用会导致管理者与员工关系过度科层化与机械化,因此作为管理者而言,需要具备敏锐的感觉去发现潜在的商业关系与“有害的”双重关系。尤其是在华人社会,其人际互动关系往往多重交错,作为管理者必须要确保员工在机构的参与程度与未来发展,而不是简单粗暴地否定一切。

由于中国的社会工作专业化进程时间短,而社会需求由于社会变迁却呈现井喷式增长势头,因此,社会工作专业人才虽经大力推动与发展,但社会工作专业人才队伍还是极为匮乏。高校教师领办机构有其天然的优势,最明显的一点是,有较充裕实习学生作为机构的人力资源,社会工作专业学生在本校教师的机构实习一段时间后,有部分会在毕业后继续留在机构工作。这无疑是解决社会工作专业人员缺乏困境的有效途径。但是,其中就会存在一个伦理困境,即作为机构创办者的高校教师,既是机构管理者,又是这部分实习学生的学校督导,如此的双重身份,使学生在实习期间如果对机构有看法也不敢提,容易造成学生的困惑与迷惘。如果这种困境无法解决,则作为机构管理者的高校教师就应敏锐且谨慎地处理潜在利益冲突,包括机构人事管理、机构外部环境等多个方面都需要关注。在所有的方面都要注意避免偏袒和保持公正。这对领办机构的高校教师提出了极高的要求。

在高校教师领办社会工作机构中,还会存在其他类似的问题,如理事长与总干事的关系。部分的社会工作机构由于人员缺乏,加上申办类似机构的法规尚在健全之中,因此部分机构的治理结构并不完善,在注册成为非营利机构后,存在机构章程、管理办法等相关规章制度不清晰之处。而社会工作机构的注册等事项,是参照《公司法》来进行的,一个健全的社会工作机构也应有完备的治理结构,理事长与总干事之间应该是决策层与管理层之间的关系,但在现实中,理事长对机构事务的直接干预,对社会工作服务的直接安排,也是部分社会工作机构常见的现象。是否能够按照权责清晰明确、管理科学有效的原则去设立与运营一个社会工作机构,也是摆在社会工作管理者面前亟待解决的问题。

在考量社会工作伦理之外,管理者必须注意会造成其角色与责任混淆的双重关系(dual relationships),尤其是对组织关系有害的双重关系或多重关系。

(三)社会工作管理中伦理困境的解决办法

对于机构管理者来说,不仅要面对本专业伦理守则的要求,也要面对其他专业的实务守则。中国社会工作者要经常遇到的问题是在开展社会工作直接服务时,与其他专业交涉困难,经常面临的问题是“社会工作专业是什么?”“你们能做什么?”社会工作实务发展虽然在逐渐丰富,但是距离社会形成对社会工作专业的共识还远远不够。作为机构管理者,防卫式与批判式的过程取向是不足取的,机构管理者必须为身处社会环境负责,理解社会质疑并以行动来响应,而不是对不理解的声音表现出排斥或无端批判。因此,高校教师领办机构的管理者与员工、管理者与资源提供者、管理者与政策制定者、管理者与其他相关团体的关系,是在实务中要经常面对的伦理议题。

面对管理伦理困境,笔者提出如下思路,可供我国高校领办社会工作机构的管理者讨论。

一是了解社会工作价值与伦理顺序。即使面对伦理困境,也是有解决之道的,Loewenberg(2000,转引自温如慧等,2011)提出了伦理守则筛选(Ethic Principles Screen)。认为最优先级是生命保护原则(Protection of Life),然后是公平(Equality)、自主(Autonomy)、最少伤害(Least Harm)、生活质量(Quality of Life)、保密(Confidentiality)与诚实(Truthfulness)/完全揭露(Full Disclosure)。Reamer也提出过类似的伦理解决架构,虽然上述原则较多运用在社会工作直接服务中,但也可供社会工作机构管理者参考,作为解决管理中出现的伦理议题之判断依据。

需要指出的是,上述顺序是学者的判断,在实务界具体操作的社会工作者眼里,可能有不适用之处。如果遇到具体问题的话,则应该提交机构内的伦理委员会讨论后实施。

二是建立机构内部的伦理审查委员会。Reamer认为在社会工作机构内成立伦理委员会可以协助员工解决伦理两难的问题。该伦理委员会可由来自机构内部不同层级的员工组成。如果遇到伦理问题,可交由伦理委员会讨论并解决。这是一种共商模式,常见于美国健康照顾组织,在医疗机构遇到伦理问题时被较多采用,是因为在医疗机构里经常讨论生命结束或生命维持的时候需要集体决策。

三是尽快设立高校教师领办社会工作机构的准入与退出机制。随着社会工作发展的快速推进,前几年的人才短缺已经有所好转,再加上部分地区对社会工作专业人员的岗位明确与薪酬的逐渐企高,有越来越多的人进入到这个领域。从学术发展的角度看,社会工作界对社会工作的专业化、职业化等理论问题的认识也在逐渐统一。可与预见的是,未来社会工作服务领域的生力军大有人在。

因此,相关政府部门应根据各地社会工作的发展水平,建立一套高校教师或其他各类专业相关人员开办社会工作机构的准入与退出机制。而鉴于高校教师的“身份叠错”现象,也应结合地区发展的情况,建立相应的指导与监督机制,以正向鼓励其积极性,维护其合法利益,并及早杜绝部分机构可能出现的违背社会工作专业伦理的现象发生。

由上述解决伦理困境的思路可见,社会工作服务机构中的管理伦理是建立在社会工作伦理基础上的,指导机构管理者的一种伦理规范,其目的是要形成机构内部的伦理氛围,并通过管理者的管理行为引导社会工作者在直接服务中重视伦理要求。作为机构管理者应该认识到社会工作伦理并非一成不变的,社会工作伦理与社会变迁紧密联系,并日趋具体化。伦理规范不是僵化的,不是一成不变的规则,而是顺应社会变迁的行为准则。僵化持守伦理规范会让专业人员产生守伦理规范则一切安好的错误安全感(Banks,2004)。

因此,机构管理者对伦理的遵循不是墨守成规,不是避免丑闻,而是要结合社会工作的目标,达致社会公正,使案主利益最大化。

高校教师领办社会工作机构无疑是我国社会工作发展中的有益补充,此类机构在短期内解决了社会工作服务供给不足,社会工作专业学生实习短缺,社会工作教育者实务短板的多个问题。然而,随着机构不断发展壮大,面对服务需求的多元化,其中面临的问题也不断出现。对此,不应简单地否定或肯定,而是应将其回归社会工作专业内去讨论,以社会工作专业伦理为规范,并以社会工作专业伦理及行政伦理等多个方面去规范管理者行为,应该“打开门”办机构,面对机构管理中的伦理困境,邀请政府相关部门、同行、服务对象、机构管理者与社会工作者共同组成伦理委员会,分工合作,共担社会责任,共同面对伦理困境带来的服务难题。待社会工作机构发展成熟后,还应做到“管办脱钩”,将社会工作机构交由社会工作专职管理者去运作。脱离角色叠错的环境,回归教师的专业角色,将实务经验与理论研究相结合,并逐步建构中国本土社会工作体系,方为高校教师领办社会工作机构伦理困境的解决之道。

[1]史柏年,2004,《新世纪:中国社会工作教育面对的选择》,《北京科技大学学报(社会科学版)》第3期。

[2]王思斌,2013,《高校教师领办社会工作机构的叠错现象分析》,《广东工业大学学报(社会科学版)》第4期。

[3]周玉萍,2013,《高校教师领办社工机构的生存处境与发展前景》,《社会福利》第3期。

[4]Jane Aldgate等,2011,《社会工作管理》,温如慧等译,台北:扬智出版公司。(原作2007年出版)

[5]M.Vincentia Joseph,1983,The Ethics of Organizations Shifting Values and Ethical Dilemmas,Administration in Social Work,7(3).

[6]Sarah Banks,2014,《社会工作价值与伦理》,曾华源审阅,周采薇译,台北:洪页出版公司。(原作2011年出版)

[7]Vernoica Coulshed等,2009,《社会工作管理》,刘晓春译,台北:心理出版公司。(原作2006年出版)