社会化媒体时代的口碑营销模式研究——基于社会网络理论视角

2014-10-12山东大学管理学院山东济南250100

(山东大学 管理学院,山东 济南250100)

(山东大学 管理学院,山东 济南250100)

社会化媒体的出现被看作互联网的又一进步,它给信息世界带来了更可靠的真实性、更频繁的交流力度,也为网络营销提供了更优越的环境。与此同时,口碑营销凭借其广泛的影响力和高效的传播方式,成为企业营销实践的又一利器,从而引发了业界和学界的共同关注。本文以社会网络为研究视角,以网络口碑营销为契入点,主要探讨了传统口碑营销中的消费者困惑,以及企业采取营销措施时的困境。进而对社会化媒体带来的群体一致和群体信任进行分析,以此构建社会化媒体网络口碑营销的传播模式,为企业从事营销传播活动提供理论依据和实践指导。

社会网络;社会化媒体;网络口碑营销

一、引言

大众传播媒介曾一度是人们获取信息的最主要渠道,而在Web2.0风靡盛行的今天,广大受众一改被动接受者的角色,重构了搜索与表达的方式。Philip Kotler(2011)在《营销革命3.0》中提出:“随着社会化媒体的个人表达性越来越强,消费者的意见和体验对其他消费者的影响也与日俱增,企业广告对消费者购买力形成的作用正在逐渐下滑”①[美]菲利普·科特勒:《营销革命3.0——从产品到顾客,再到人文精神》,北京:机械工业出版社,2011年版。。社会化媒体使传播方式从一对一的单线传播发展为多对多的交叉传播,从而有利于形成更多的信息集中区,更大程度地传播信息(唐兴通,2011)②唐兴通:《社会化媒体营销大趋势——策略与方法》,北京:清华大学出版社,2011年版。。诚然,社会化媒体的出现正是迎合了互联网经营理念的深刻变革,成为网络时代发展的又一里程碑。而传统的线下口碑营销也挣脱了传播媒介的桎梧,在社会化媒体上重新焕发生机,社会化媒体的网络口碑营销逐渐成为最卓有成效的营销方式。

在众多针对营销传播的文献研究中,口碑营销对消费者购买决策的影响作用已被广泛证实。由于口碑营销是在更为可靠的消息来源基础上建立并传播(Feick&Price 1987)③Feick,L.F.,Price,L.L.,1987.The market maven:a diffuser of marketplace information.Journal of Marketing 51(January),83-97。,消费者在做出购买决策时往往倾向于相信并依赖此类信息。网络口碑营销是网络营销和口碑营销的有机结合,,Subramani& Rajogopalan(2003)④Subramani,Rajagopalan.Knowledge-sharing and Influence in Online Social Network Via Viral Marketing.Association for Computing Machinery,2003,46,300-307。将网络口碑定义为:潜在、实际或者先前的顾客对产品或者公司的任何正面或者负面的评论,该评论能通过网络传递给大众群体或者组织。尽管与传统的口碑传播形式相近,但网络口碑提供的是多样化的信息互动,并且通常是匿名状态下进行的,相比传统口碑传播,这可以避免很多地理上和世俗心理上的忌惮,用户可以畅所欲言(Kiecker&Cowles,2001)。

对口碑营销的研究大都是在微观的基础上进行,为数不多几篇站在宏观角度的文献均没有采用某种规范的研究方法,而仅是作出理论概述(张新彦,2005)①张新彦:《在中国市场开展口碑营销策略研究》,《哈尔滨学院学报》,2005年第2期。。按照社会经济学的观点,由于“嵌入性”,个人总是生活在一定的社会关系下,任何商业活动和信息传递都离不开其所依附的社会关系网络(Lucio Biggiero,2001)②Biggiero L.Sources of complexity in human systems.Nonlinear Dynamics,Psychology,and Life Sciences,2001,5(1):3-19。,因此有必要在口碑营销研究中引入社会关系,从微观基础过渡到宏观层面,这亦是制定口碑营销策略的前提及宗旨。

社会网络理论认为,社会即为一个由关系网络连结的大系统,其结构交织错综,任何组织或个人都通过一系列的行为活动,镶嵌或悬浮于同一社会网络之中。社会网络分析方法将社会系统视为一种依赖性的联系网络,社会成员按照联系点有差别地占有稀缺资源和结构性地分配这些资源(Ruan,1993)③Ruan D.Interpersonal networks and workplace controls in urban China.The Australian Journal of Chinese Affairs,1993(29):89-105。。在消费决策的过程中,社会网络不仅可以给消费者带来口碑信息,提高传播速度,还可以使消费者节省交易成本,对于消费者的品牌选择与企业的营销策划都具有巨大价值。

学者普遍认为,社会网络分析方法可以从关系维度着手探讨,其主要表现为人际关系的强度。1973年,Granovetter④Granovetter,M.S.,1973.The strength of weak ties.The American Journal of Sociology 78(6),1360-1380。首次提出了“弱关系假设”理论,认为关系有强弱之分,且强弱关系在人与人、组织与组织、个体和社会系统之间发挥着根本不同的作用。Reingen和Kernan(1986)⑤Reingen,P.H.and J.B.Kernan,1986.Analysis of Referral Networks in Marketing:Methods and Illustration.Journal if Marketing Research,23:370-378。发现,口碑在强关系(strongtie)中更可能产生,因为强关系者更了解口碑搜寻者的需求、偏好、评价标准,降低了接受者的感知风险。Brown和Reingen(1987)⑥Brown J.J.and Reingen,P.H.,1987.Social Ties and Word-of-Mouth Referral Behavior.Journal of Consumer Research,14(3):350-362。认为弱关系(weak tie)在宏观层面表现出重要的桥梁作用,是信息从一个子群向另一个子群传播。而强关系则更可能在微观层面发挥作用,使子群内部成员的推荐信息得以迅速扩散。

二、社会化媒体口碑营销困境分析

1.用户信息接收困惑

第一,真实性质疑。对网络口碑营销真实性的质疑根源在于网络的虚拟性。用户匿名制、监管不到位、法律体系不完善等原因,导致个体在网络中散布谣言的道德、法律的风险较低,从而造成部分组织或个体利用虚假信息谋取利益,破坏社会秩序的现象,如网络水军。这些错误的口碑传播现象会直接影响用户的判断,使他们失去对网络信息的信任。2010年,中国青年报社会调查中心的专题调查显示(2359人参与),90.3%的网友担心,网络炒作会引发公众对网络信息的信任危机⑦数据来源:http://b2b.toocle.com/detail--5077558.html。

第二,适合性质疑。美国科学家计算得出:每人每天获得的数据量相当于阅读174份报纸⑧数据来源:http://www.nhaidu.com/news/34/n-284234.html,如此庞大的信息量已经造成了信息超载。各国调查结果均表明,职场人士平均每天要花费约51%的工作时间来接收和处理信息,但这些信息在工作中并未真正使用。信息超载加速了网络用户对口碑营销价值性的质疑,阻碍其做出正确及时的消费决策。

2.企业口碑营销困扰

首先,企业网络口碑营销的定位存在一定的局限性。网络口碑营销离不开定位,面对大量用户,企业必须合理划分用户群体,通过准确的定位影响潜在用户。但是,网络将社会各个阶层聚合到一起,社会结构内部的冲突和社会要素增减及功能转化会引起社会出现分化和整合⑨舒小昀:《分化与整合:1688-1783年英国社会结构分析》,南京:南京大学出版社,2003年版。。这种不稳定的组织结构,使得企业难以区分消费者的个性和共性,给口碑营销的定位增加了难度。

其次,互联网带来了信息的泛滥,而过剩的信息传播导致网络用户粘度大幅下降。企业为了吸引用户的注意,保证产品或品牌的粘度,通过恶搞、夸大等口碑营销手段追求“注意力经济”,只关注于短时间的点击量、访问量,变营销为推销,从而无法传播企业的品牌理念和核心价值。这种行为也产生了网络用户的审美疲劳,对出现的信息不屑于关注,产生厌倦心理10Tom Hayes&Michael S.Malone.《湿营销》,曹蔓译,北京:机械工业出版社,2010年版。。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国中小企业网络营销调查报告》显示,企业认为“网络推广带来的用户很多不是我想要的客户”的占比61.9%,充分反映了企业对于口碑营销定位的困惑。同时,认为“花钱做推广的时候有效果,不花钱推广效果马上没了”的占比49.8%,体现了企业对于用户粘度的担忧。

3.矛盾根源探究

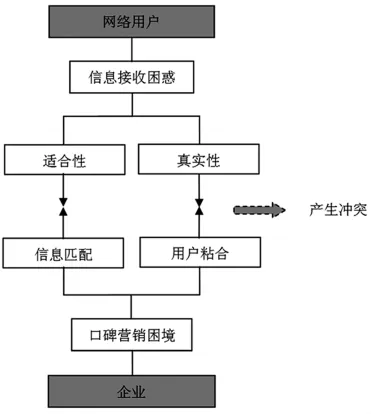

网络用户困惑与企业营销困扰之间存在一定的契合性。用户接受信息困惑表现为对信息真实性、适合性的质疑,企业口碑营销则对信息匹配关系以及消费者的粘合度表示担忧,如图1所示。

图1 网络用户困惑与企业困境的契合

(1)信息的适合性与信息匹配

网络用户对信息适合性的质疑与企业口碑营销精确性的困扰源于网络中群体一致性不足。诸如豆瓣“小组”、百度社区等凭借共同的兴趣爱好形成的关系是一种弱连接,它的持续性受到个人的时间、精力和沟通机会多少的影响。根据格拉诺维特的观点,弱连接不如强连接坚固,没有进入和退出阻力的社群关系无法形成群体一致性,社区的意见对个人不能产生决定性的影响从而导致对信息适合性的接受偏差。同时,关联强度对口碑效应有显著的作用,关系越亲密,对购买意愿的影响越大①宋亚非,王秀芹:《负面口碑对购买意愿的影响分析——基于传统口碑与网络口碑的对比》,《财经问题研究》,2011年第12期。亦不利于用户汲取真正有价值的信息。

网络社区的弱连接也导致了企业对口碑营销精确性的质疑。由于网络社区中的集体并不具有完全的一致性,对企业而言,这种松散结构不能满足其精确定位的需求。此外,消费者的网络行为具有偶然性,这种偶然性也增加了企业对于网络定位的困难。

(2)信息的真实性与用户粘合

用户的真实性质疑与企业的对用户粘度的担忧源于网络中的信任问题②刘文博:《基于社会网络理论的社会化媒体营销模式研究》,山东大学,2012。。信任是社会结构形成的关键因素,直接影响着网络口碑的效力。

一方面,网络社区的弱连接不稳定性较大,用户不存在维系关系的压力。这种情况下,一旦有替代的应用或类似的网站出现,用户很有可能离开原社区。另一方面,由于强连接需要维持长期且稳固的交互关系,对于大多论坛和社区而言,形成社会化关系的概率较小,因此,社群信息的真实性极易受到质疑,同时,负面的网络口碑的传播效力往往强于正面的网络口碑,由逆反心理导致的信任问题可能导致消费者怀疑推荐人的目的,从而降低网络口碑的营销效果。

对于企业而言,一方面,企业不信任单独的网络行为,认为其不利于进行消费者行为分析,同时,网络服务本身就是共性服务下的个性化定制,任何个性化都基于一定的共性条件,因此企业也不可能做到绝对的个性化服务。另一方面,群体之间的不信任导致了行为不能高度一致,在市场细分理论中,只有用户之间具有高度的相似性,才可以作为一个单独的小市场,而行为的不一致使得企业失去了群体研究的意义,并不能转化为有效的营销策略。

三、社会化媒体口碑营销模式构建

传统口碑营销受制于尚未完善的沟通渠道,无法形成有效的群体连接,致使消费者无法保持高度的群体一致性,企业亦陷入两难境地。这种困境只有藉由社会化媒体的渠道才能得到良好解决。事实证明,自社会化媒体出现以来,网络口碑营销才得以真正发挥其“针对性强,传播迅速”的巨大优势。基于社会网络理论,本文构建了基于社会网络视角的社会化媒体口碑营销模式,如图2所示。

图2 基于社会网络的社会化媒体口碑营销模式

1.社会化媒体口碑营销模式的群体一致与群体信任

网络口碑传播的途径主要是个体的社交网络,其通道为个人的强弱关系。因此,企业进入消费者网络的口碑传播主要包括两个过程:

第一,弱关系是网络口碑营销的重要途径之一。受制于个人的精力和时间限制,人们可以掌握的强关系网络具有局限性,在社会关系中,想要获取最大的社会资源,就必须频繁的利用弱关系的传播性。

第二,网络口碑通过弱关系进入社会网络分支后,就会通过强关系进行更加有效的传播。以社交网站为代表的社会化媒体,构建了一种强关系网络。由于强关系带来的力度,保证了口碑传播的效果,用户通过社交网络的扩展,为自己带来丰富的人脉资源。在这种强关系网络中,群体一致性和群体信任得到了实现,如图3所示。

图3 强关系下的群体信任与群体一致

(1)群体一致

群体一致也就是社会认同,根据“社会认同”的群体影响力理论,个人在群体中存在着从众的心理,认为他人比自己更加了解情况,因此,个人会趋向于与他人保持一致。通过思想与感情的传递反馈,人们在潜移默化中形成接近或一致的观点。由于社会背景、知识结构的相似或相同,强关系网络中容易出现群体一致。同时,当强关系网络中的一方给另一方提供决策建议时,会更加可能的采取换位思考,根据对方的立场、角度进行分析,提供建议,这降低了群体不一致的出现可能。当个体存在异类观点时,群体中的其他人更能以理解、包容的态度看待,并采取一种委婉、容易被接受的方式说服个体放弃异类观点,达成一致。

(2)群体信任

强关系网络具有了解度高、违信成本高两个特点,因此更容易产生群体信任。

首先,强关系网的了解度高。人皆具有依赖倾向,尤其在面临困惑或关键性的选择时,都会向自己所了解、并且了解自己的人寻求帮助,这就是信任感的体现。其次,强关系网络的高违信成本可以使信任感得以增加。社会资本理论指出,纵横交错的关系网络通常孕育着丰富的社会资源,尤其在以人情来维系交往的中国,“关系”一词的重要性显得尤为突出。一般而言,在社会网络中,个人的核心社会资源通常基于其具有的成员资格和网络联系。这种资格与联系要求成员具有持久性,即一旦退出社会网络,资源就不再具备。如此情形必然使得关系网中的违信成本增高。由于强关系网的成员互动更加频繁,信息传递的速度更为剧烈,个人的违信行为会被网络中的他人了解,从而破坏其社会网络的稳定性。因此,强关系网导致违信成本的增加,进而使群体之间更易产生信任。

2.基于社会网络的社会化媒体口碑营销模式构建

(1)口碑建设——相互感知,确保一致

网络口碑建设是企业开展社会化媒体口碑营销的首要和关键步骤。这就要求企业策划一个或多个网络口碑题材,且这些题材必须是真实的、新颖的,同时,该口碑题材应具有强大的感召力,从而成为网民关注和讨论的焦点。口碑题材的建立可以抽象至企业的品牌形象,也可以具体到企业的产品或服务。

品牌形象的口碑建设。网络口碑一旦被接受,便会深入用户内心,进而持久影响其购买决策。首先,建立品牌口碑必须明确品牌定位,力求达到精准营销,保证与用户形成群体一直。这就需要企业传达真实具体、个性鲜明的品牌信息,并清楚地向用户传达,使其了解该品牌具有的独特价值,同时应加强品牌口碑的管理与引导,以满足不同层次网络用户各异的需求。其次,树立良好的企业形象应严格遵循网络礼仪,始终将网络用户视为上帝,高质量做好售前、售中与售后的网络咨询,给予客户耐心诚恳的答复。另外,积极投身公益活动、承担并履行社会责任,亦有助于企业树立良好的形象。

产品与服务的口碑建设。口碑营销的实质是赢得顾客的信赖,其核心是简化销售程序,回归产品的价值,让消费者感到物有所值①马克态:《口碑传播品牌形象铸造的利器》,《中华商标》,2012年第7期。。产品和服务是口碑信息产生的源头,只有高水准的产品、高品质的服务才可能满足网络用户的预期,进而激发其进行正面的产品口碑宣传,为企业造势。

(2)口碑传播——形成互动,建立信任

企业借助社会化媒体平台,使消费者对产品或品牌产生兴趣,进而形成企业与消费者、消费者与消费者之间的互动,以此加强群体信任,促进口碑营销的开展与深化。

借力意见领袖。Katz和Lazarsfeld(1955)的两阶段传播理论(two-step flow)描述了意见领袖作为媒介信息影响大众的中间环节,在信息传播过程中的举足轻重的作用②Katz,E.and P.E.Lazarsfeld,1995.Personal Influence.New York:Free Press。。网络口碑营销中的意见领袖通常是指网络社群中具有较高威望和地位的专家、网络红人等,其评论能够很大程度上影响该社群成员的消费决策①刘帅:《企业网络口碑营稍策略研究》,华中师范大学,2011年。。企业应当努力寻找公司需要的意见领袖,用站内信、留言等多种方式和他们进行持续交流,尽量寻找共同的诉求,并为他们提供最新的信息和第一手资料。基于网络的匿名性,企业甚至可以创造自己的意见领袖以引导舆论走向。通过在目标网站注册成为用户,与其他用户交流分享,形成自己的交际圈,在适当的时机推荐产品。但要注意的是,在互动的过程中不能表现出太强的功利性,否则会引来他人的反感。

联合第三方点评。第三方点评网站是指提供自由互动的交流平台,供普通大众以第三方角度对生活或者文化类商品的消费体验进行点评,并将相关评价进行分类整合,以类似于传统消费指南的资讯信息形式展示给受众的网站②吕秀莹:《浅析Web2.0环境下我国第三方点评网站的发展现状——以大众点评网和豆瓣网为例》,《东南大学学报》(哲学社会科学版),2011年第1期。。作为网络口碑传播的第三方载体,网站的可信度在一定程度上影响着受众对口碑信息源的信任程度。企业应当与大型点评网站和论坛合作,借助高水平的第三方来宣传口碑信息,获取广大网友的信任和接受,最终达到更好的口碑营销效果。

(3)口碑维护——分享体验,反馈修正

消费者在感知、互动和购买、使用产品的过程中会产生正面和负面两种体验,从而也形成了正面和负面两种口碑③肖维:《社会化媒体口碑营销传播模式研究》,武汉理工大学,2012年。。企业可以利用社会化媒体检测工具和营销报告来理解消费者的真实感受,通过与网站的管理员协商,采用使有利于品牌的正面消息置顶、加精等措施,积极引导维护正面网络口碑;同时,为有效预防和积极应对负面网络口碑,企业要善于识别顾客抱怨的心理机制和行为的正面价值,建立忠诚顾客数据库,定期回访,进行产品和服务调查④黄敏学等:《不满意消费者的网络负面口碑机制研究》,《武汉大学学报》,2010年第5期。。其次,正确对待负面口碑,并为顾客的抱怨提供便利渠道。如此有助于企业提高产品和服务质量,提升顾客满意度,从而留住顾客。

四、结论

本文运用社会网络理论,构建了社会化媒体下的口碑营销模式。该模式以当下社会化媒体口碑营销的困境为出发点,对社会化媒体下的群体一致性、群体信任进行探讨,以促进企业与网络用户的融合,从而合理高效地进行网络口碑营销。

1.企业与网络用户的一致性建立

市场细分需要建立在需求异质性的基础上,进而寻找共同的诉求点。传统社区下群体的聚集只表示了他们在某一方面的相同,由于社区匿名性的限制,使得企业不能考察群体中其他方面是否存在一致性。因此,这种盲目的以某一个共同点进行定位的策略必然会与实际不符,达不到效果。而社会化媒体下的细分不同于传统互联网社区,其真实性可以使得企业在网络用户共同爱好的基础上进一步了解其背景,为精准定位提供条件。从企业角度而言,社会化媒体口碑营销可以为消费者与企业达成一致创造条件。社会化媒体将社会网络中的群体划分为更小的具有一致性的群体,他们彼此相似且同质。这种同质的群体更利于口碑营销的构建与传播。

2.企业与网络用户的信任建立

首先,网络用户对企业产生信任。传统网络应用的局限性在于,我们必须知道对方的账户ID才能与其交流。与之相比,社会化媒体具有不确定的交流功能,可以通过好友的“关注”、“粉丝”来了解他所拥有的人脉资源,这种查看功能可以帮助我们了解他人的社会网络,发现有价值的社会资源。网络用户与企业之间信任的建立正是通过查看功能来实现的,即用户可以及时地了解其他人对企业态度的变化。在整个社会网络之中,当越来越多的人倾向于信任企业的时候,剩下的个体将不再无动于衷,他们会屈服于群体“无声的压力”,产生从众效应。

其次,企业的信任进一步回应了网络用户的信任。社会化媒体是最好的“调查问卷”,通过用户之间相互交流,共同指出产品的不足之处以及改进方向,可以为企业高效地搜集到有用的口碑信息,节省了传统市场调研所消耗的人、才、物等资源,保证用户反映问题的客观性,防止了网络不理智的出现。

社会化媒体时代的口碑营销模式研究

——基于社会网络理论视角

王德胜,韩 旭

F270

A

1003-8353(2014)08-0165-05

本文为教育部人文社科研究项目《中小企业社会网络演化与成长模式的互构性研究》(11YJA630118)、山东省科技发展计划项目《企业家社会资本、能力积累与成长型中小企业成长》(2012G0022208)阶段性成果。

王德胜(1964-),男,山东大学管理学院教授;韩旭(1989-),女,山东大学管理学院研究生。