电影《归来》:特殊年代的人性光辉

2014-09-28蔡青

蔡 青

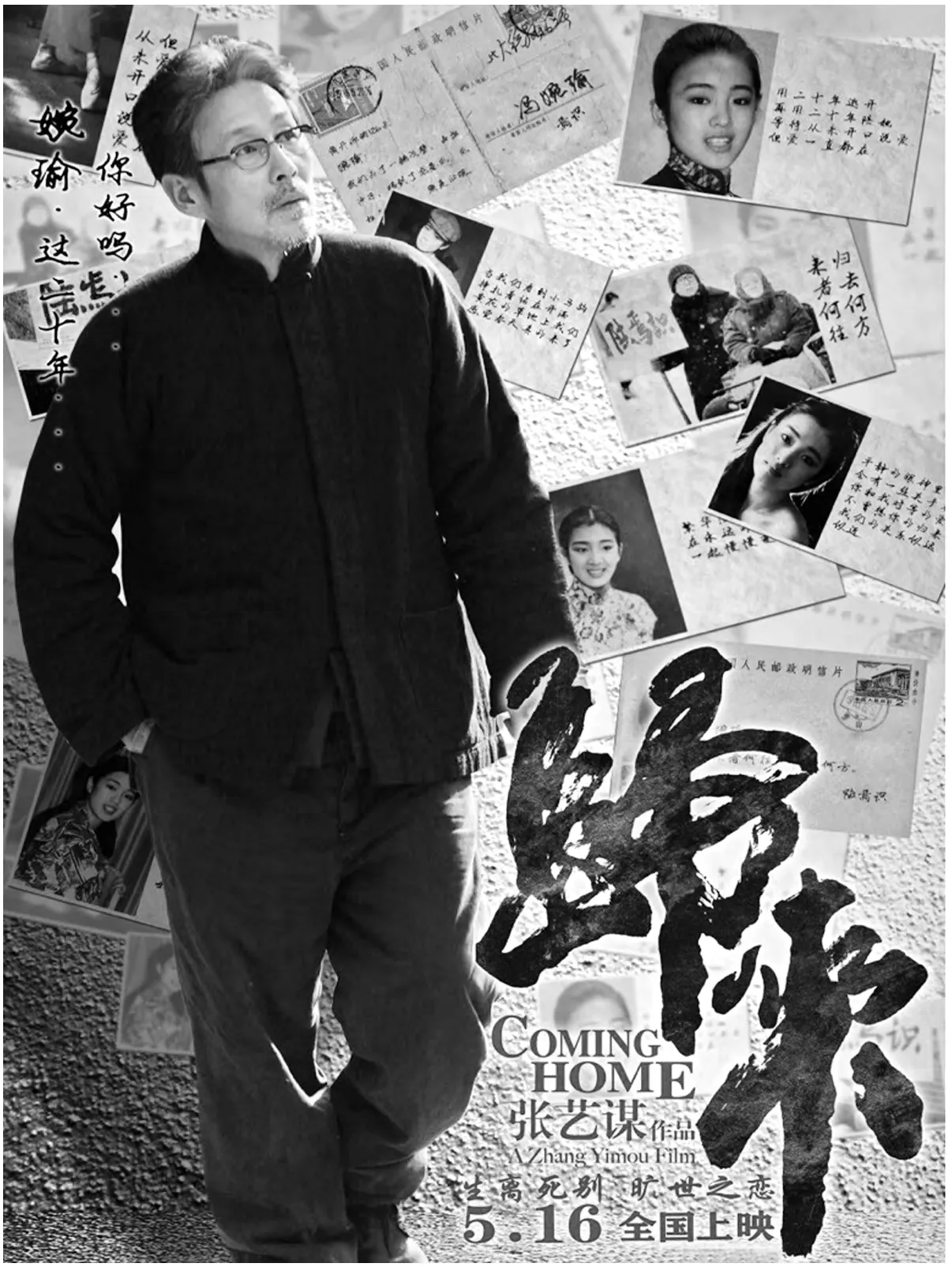

电影《归来》海报

电影《归来》讲述了20世纪70年代初期,大学教授陆焉识在西北接受劳改,因为思念妻女,在一次转场途中潜逃,结果在其女儿丹丹的告密和组织的阻拦下再次被抓回劳改农场;文革结束,陆焉识得到平反,回到家中后却发现妻子在一年前由于心因性失忆症不记得丈夫的摸样,夫妻相见不相识,陆焉识为了唤回妻子的记忆做了一次次感人至深的努力,但妻子的病却不见好转,只惯性地记得丈夫5号回家,每月5号要去火车站接丈夫,于是陆焉识只好默默地陪着妻子每月5号去车站接自己……

对特殊年代的光影刻画是中国大陆电影主流和中坚导演们心头难以割舍和冀望言说的记忆追寻,它或是陈凯歌《孩子王》的荒诞困境,或是田壮壮《蓝风筝》的直白凄怆,又或只是姜文《阳光灿烂的日子》那一片单纯的英雄青春荷尔蒙……从那个时代走过来的导演们用光影将一个个鲜明的时代符号展现给如今的社会大众,其中最乐此不疲的当属那个时代中“武能刷标语,文能刻钢板”的车间宣传员张艺谋。所以说《归来》实在是一部预料之中的电影,20世纪70年代于张艺谋,就如贝特里斯于但丁,无论什么时候都是一份念念不忘的纯美恋情,从《我的父亲母亲》、《山楂树之恋》到现在的《归来》,张艺谋将“大”时代置于一份“小”感情,力求从人性中找到时代的印记,突出特殊年代的人性光辉。

在《归来》中,张艺谋将镜头聚焦于生活在特殊时代的人们的苦难以及人性的伟大。对于特殊历史时代的表现,世界影坛有一个趋同的表现手法,即将历史伤痕化到“爱”、“拯救”和“感动”的主题中,如《窃听风暴》、《日瓦戈医生》、《布拉格之恋》,而且它们与《归来》相似,皆是从知识分子角度切入历史,高扬人性光辉同时还能鞭笞时代的苛迫,这种情感的强烈对撞产生的张力无疑是很高明的电影手法。面对光影中重压下的历史时期,不只有直面历史、将伤疤血淋淋掀开给你看的《一九四二》,还可以回到原初的一份人和情的《归来》。

电影《归来》剧照

存在主义哲学认为,世界是荒谬的,其的代表人物既把畏惧、孤寂、迷惘、困惑、沉沦作为人的存在的基本方式,又强调人的存在的超越性,深深度量了人的痛苦、磨难以及反抗。[1]文革时期的中国荒诞陆离,面对这段让人不忍回首的时代,《归来》力图告诉观众,那时依然有无数冯婉瑜这样美好的女性和陆焉识这般的知识分子在诠释着人性的勇气、执着与力量。翁贝托·艾科说:“崇高是伟大灵魂的回响”[2],《窃听风暴》中卫斯勒上校被德雷曼和玛利亚的爱情打动而摆脱其政治角色束缚一次次帮助他们脱离危险;《日瓦戈医生》中日瓦戈用一篇篇诗歌打开艺术之门达到精神的不朽;《布拉格之恋》中萨宾娜在媚俗的世界中保持灵魂的轻逸,托马斯与特蕾莎在雨雾缠绵的林间小路上满心欢喜地奔向未来;在《归来》中则有冯婉瑜执着不渝的等待和陆焉识静默深沉的守候。

“九月的这一天,洒下蓝色月光/洋李树下一片静默/轻拥着,沉默苍白的吾爱/依偎在我怀中,宛如美丽的梦/夏夜晴空在我们之上/一朵云攫住了我的目光/如此洁白,至高无上/我再度仰望,却已不知去向。”这是卫斯勒上校从德雷曼家中偷来的布莱希特的书中的一段文字,乌托邦式的画面后是作者纯净的心灵世界,卫斯勒正是被德雷曼这种纯净的品质感动而选择了政治身份的逃离。无独有偶,《归来》中陆焉识写给妻子的信中也有一段纯净如水的文字:“春天如期到了,拉水的母马要生小马驹了,可是生了一半,难产生不下来,我们借来了大绳,拴住小马驹的后腿,把它拉了出来,当我们看着小马驹挣扎着站在开满黄花的草地上,我们感觉,春天真的来了。”干净的文字触击着观众的心灵,人性的本真在那个特殊的年代愈发光辉。

音乐是《归来》另一个表现人性的手法,《钢琴师》中史标曼用肖邦的《G小调第一叙事曲》换来了德国军官的帮助,得以保住生命;《窃听风暴》中卫斯勒上校因为德雷曼弹给逝去好友艾斯卡的《给好人的鸣奏曲》而潸然落泪。《归来》中张艺谋则选择了《渔光曲》,而它恰恰是一代人对民国、对人性的记忆。“作为增添了音乐的电影,其作用之一就是让观众去记忆每一个电影人物形象。因此电影中的每个角色都应该有属于自己的音乐。”[3]如今,优美的《渔光曲》不再只属于30年代的小猴和小猫,也属于了70年代的陆焉识与冯婉瑜,特殊时代的悲剧与人性之光辉就这样在相同的旋律中传递、熔融。

陆焉识,乃君子,“既见君子,云胡不喜?”奈何不喜,已是不识。冯婉瑜的心因性失忆症也是一个时代的创伤,借喻个体的情感与等待来反思整个时代。《归来》中张艺谋采用尽可能的抑仄那些与表现情感无关的情节内容,力求张扬特殊时代伟大的人性光辉。

[1]高红梅.重压之下的优雅——电影《窃听风暴》的存在主义解读[J].电影文学,2007(23):83.

[2]翁贝托·艾科.美的历史[M].北京:中央编译出版社,2011:278.

[3](法)皮埃尔·被托米厄.电影音乐赏析[M].北京:文化艺术出版社,2005:37.