汉字之源

2014-09-27李瑛

李瑛

汉字是记录汉语的书面符号系统,是人类所发明的最古老的文字之一,是全世界唯一的至今依然通用的自源文字。我们今天所见到的商代甲骨文是成熟的、发达的文字体系。由此推算,汉字最初产生的时代,当在夏代或更早的新石器时代。依据近几十年的考古成果,学术界普遍认为,遍布中华大地的新石器时代的刻画符号是汉字的萌芽阶段。

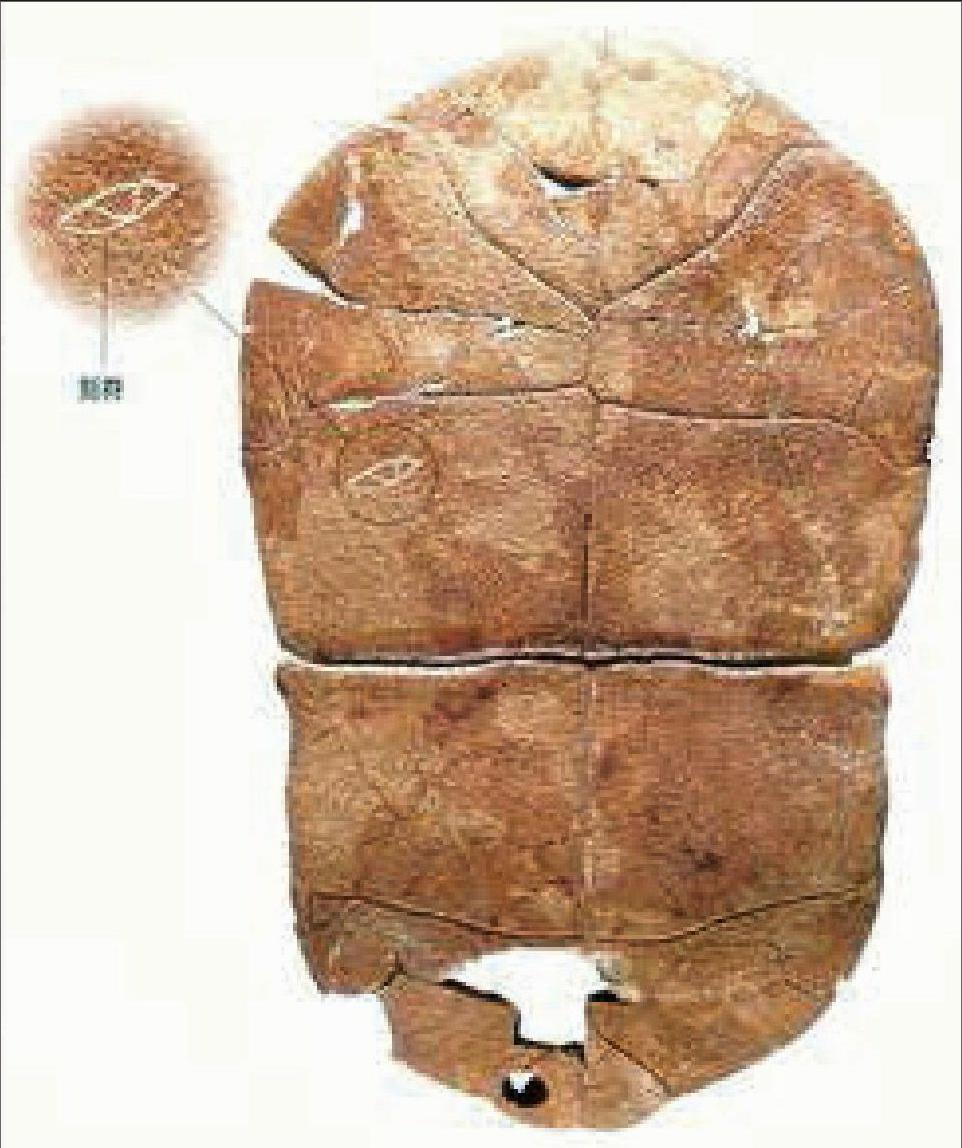

距今8000年的河南舞阳贾湖刻符

贾湖文化遗址位于河南省漯河市舞阳县贾湖村,上世纪80年代初开始发掘。在贾湖遗址发现了16例刻画符号(一说17例):龟甲刻符9例、骨器刻符2例、石器刻符2例、陶器刻符3例,均为多笔结构。2003年4月17日,英国广播公司(BBC)中文网站报道:“在中国河南贾湖发现的乌龟壳上的符号,很可能是迄今为止人类所知的最早的文字。”这一发现证明,我国的契刻符号在公元前60世纪就出现了。贾湖刻符比古埃及最早的纸草文字早1000多年,比古埃及最早的刻石早3000多年,是人类从蒙昧迈向文明的第一道门槛。贾湖刻符比殷墟甲骨文早4000年,二者却有惊人的相似之处:刻写材料均以龟甲兽骨为主,刻写工具均为利器,用途均与占卜相关。贾湖刻符的笔道为“横”、“点”、“竖”、“撇”、“捺”、“竖勾”、“横折”等,书写也是先横后竖,先左后右,先上后下,先里后外。其中简单的刻符与仰韶陶符相似、有些与甲骨文相似,如形似眼睛的“目”,光芒四射的太阳纹等。贾湖刻符表明,在距今8000—9000年的新石器时代,中原大地已出现原始文字符号。贾湖遗址属裴李岗文化,同一文化类型的其他遗址未发现符号,可见此时符号的使用并不普遍。贾湖文化被镌刻在北京中华世纪坛的青铜甬道上,贾湖刻符是目前所发现的人类最古老的契刻符号。

距今8000年到5000年的大地湾刻画符号

1958年,甘肃省文物部门在甘肃天水地区的秦安首次发现了距今8000年到5000年的大地湾遗址。这是一个新石器文化的巨大宝库。有这样一种说法:如果想看1000年前的中国去西安;如果想看8000年前的中国就去大地湾。大地湾遗址是中国彩陶的起源地,距今8000年的大地湾一期遗存的陶钵和陶片上有10多种彩绘图案:一类是波状曲线,具有装饰作用;还有以直线或曲线构成的彩绘纹样,有竖道、箭头、类 X形等。在距今6000多年的大地湾二期的彩陶钵口沿外部的黑色宽带纹上,又发现了10多种刻画符号,有的是形象化的符号,有的可能与数字有关。每种符号均单独使用,应为记事的符号。这些介于图画和文字之间的大地湾刻符,与其后的仰韶刻符有密切联系,有些符号与半坡刻符高度一致。尽管已发现的大地湾彩绘符号数量不多,但是个别符号能延续二千多年又在仰韶时期出现,足以证明其稳定性。看到大地湾一、二期出土的陶符,郭沫若曾说:“彩陶上的那些刻画标记,可以肯定地说是中国文字的起源,或是中国原始文字的孑遗。”

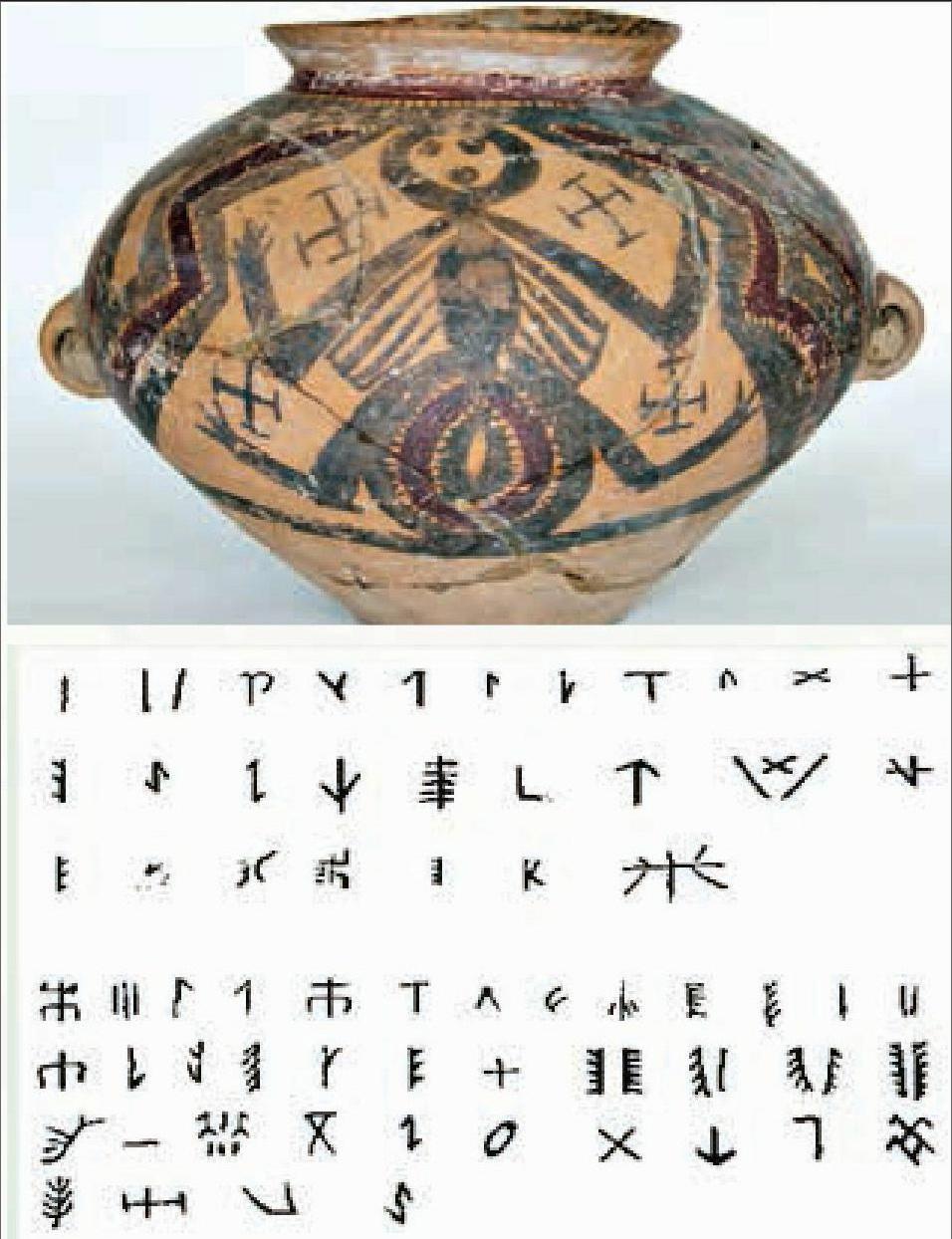

距今7000年至5000年的仰韶时期彩陶刻画符号

仰韶文化是分布在黄河中游的新石器文化,1921年首次在洛阳以西80公里的渑池县仰韶村发现,其持续时间大约在公元前5000年至前3000年,目前已发现上千处遗址。仰韶文化上下数千载,纵横几千里,世界罕见。仰韶时代是彩陶丰盛而繁华的时期,考古学家曾以“彩陶文化”作为仰韶文化的别称。彩陶纹饰有几何图形及不规则的线条,也有写实或写意的图像,如鱼、猪、蛙、羊、人头之类;还有简单的刻纹及画纹,具有记号的作用。有些学者甚至认为仰韶陶纹已是书写的文字了。仰韶文化源远流长,半坡刻符、姜寨刻符是仰韶符号的代表。

半坡遗址是黄河流域仰韶文化的典型,1953年春在西安东郊半坡村发现。半坡彩陶红地黑彩,刻画符号发现于直口钵的外口缘部分,多为碎片。有符号的完整器形只有两件陶钵。在陶片和陶器上共发现113个符号,归类后有27种。符号的笔画较简单,形状规则。基本笔画有竖、横、斜、竖钩,形状有箭头、T形、倒钩状、树叉状、乙字形、丰字形等。有的符号是在器物烧成前刻好的,有的是在烧成后或使用过一个时期后刻划上去的。这些符号可能是一种原始文字。半坡遗址年代为公元前4800—前4300年。半坡陶符使用频率高,必然有确切的读音。古文字学家于省吾认为:“西安半坡所发现的仰韶文化的陶器的口沿外,往往刻划着简单的文字……这种陶器上的简单文字,考古工作者以为是符号,我认为是文字起源阶段所产生的一些简单文字。” 于省吾对某些符号还作了解释,如:“工作X,七作十,十作口,二十作Ⅱ,矛作↑,阜作口……”这些刻画符号在其他仰韶文化遗址中也有发现,其风格与写法相似。它们应是当时的文字,与其后的甲骨文、金文有一定的渊源关系。

1972年发现的姜寨遗址位于陕西临潼骊山脚下,与西安半坡遗址为同时期的原始部落遗址,距今约6000年。姜寨陶器纹饰中的“蛙图”,被称为中华始祖女娲时代的“图腾”。已发现的姜寨陶器刻画符号共130个,字形20多种。其形状近于文字,结构比半坡刻符复杂。

马家窑文化在1923年首先发现于甘肃临洮马家窑村,出现于距今5700多年的新石器时代晚期,主要分布于黄河上游地区。当中原仰韶彩陶衰落以后,马家窑彩陶又延续发展数百年,将仰韶彩陶文化推向新的高度。马家窑彩陶器型丰富,图案绚丽,陶器刻符数量多,是仰韶陶符的重要组成部分。

距今5000多年的大汶口陶尊刻画符号

大汶口文化1959年在山东泰安大汶口发掘并定名。其年代大约在公元前4300—前2240年,是分布于黄河下游和江淮地区的新石器晚期遗存。当时的社会已产生严重的贫富分化,私有制逐渐形成。大汶口文化的陶器特征明显,出土的大量陶尊可能不是实用器,而是为祭祀或其他宗教活动专门生产的器具。刻画符号均见于陶尊。有符号的陶尊其墓主人级别较高,随葬的陶器丰富。陶器刻符引起考古学家和古文字学家的重视。许多刻画符号被认为是古老的象形文字。对于大汶口陶器刻符,学界多认为可以算作早期的文字,其用途主要不是记事,而是祭祀。中国汉字研究学者唐兰曾对大汶口陶器刻符进行深入研究,他认为大汶口文化已进入有文字可考的文明时代,并认为当时已经有了独体字演化成的合体字。唐兰主张中国的文明史应从黄帝开始,有6000年左右。大汶口陶尊上的刻符已略显系统化,文字形体逐渐复杂化。在大汶口出土的众多陶文中,特别引人注目的是一枚合体符号。这枚5000年前的刻符由三部分组成:日、火、山,有的古文字学家视为“炅”字,有人读作“旦”,还有学者这样解释:在泰山之巅,点燃熊熊火焰,祭拜太阳,即“柴于上帝”之仪式;后来,四方诸侯都各自登上境内高山向泰山遥祭,即“望秩山川”;整个仪式合称“柴望”,后被沿袭为封禅大典。据说泰山之巅玉皇庙内高悬的“柴望遗风”匾额说的就是这一古礼。如此说来,大汶口这个神秘的合体陶文描绘的是华夏远祖祭天的恢宏意象,蕴含着古人神圣的敬天情结。

距今4000多年的龙山文化丁公陶文、高邮龙虬庄陶文

龙山文化泛指黄河中下游地区新石器晚期文化遗存,距今4000多年,1928年在山东济南历城龙山镇发现。龙山时代的磨光黑陶最典型,数量多质量精。薄如蛋壳、光亮如漆的黑陶制品是我国制陶史上的巅峰作品。1992年,山东大学历史系学生在邹平丁公村遗址发现了一块泥质磨光灰陶的残片,上面刻有5行11字。此陶片长4.6-7.7厘米,宽3.2厘米,厚0.35厘米。右起一行为3个字,其余每行2个字。陶文笔画流畅,独立成字,刻写有一定章法,已经脱离了单个符号的阶段。全文很可能是一段完整的叙事。

丁公陶文发现后不久,1993年4月,南京博物院考古研究所在江淮之间的高邮龙虬庄遗址采集到一片磨光泥质黑陶残片,只有4平方厘米大,刻有8个的符号。刻文为两行,左行四个以直线为主,近似甲骨文;右行四个类似兽、鱼、蛇、鸟等动物图形。如此图文并茂的陶片刻文,在我国还是首次发现。两种风格迥然不同的符号凑在一起,似乎在“对话”。龙虬庄陶文似短语,一改此前陶符单个出现的体例,更接近成熟的甲骨文。这片陶文的年代不早于公元前2200年,应为帝尧时代遗存。

遍布中华大地的新石器文化遗存数不胜数。除上述遗址外,还在很多处古文化遗存中发现了远古的刻画符号,如:浙江余姚河姆渡刻符、江苏吴县良渚刻符、安徽蚌埠双墩刻符、湖北宜昌杨家湾大溪刻符、塞北赤峰红山刻符、西辽河流域兴隆洼刻符等。中国新石器时期的刻画符号是汉字之起源、萌芽,这些古老的刻符夺商代甲骨问世之先声,开人类文字历史之先河。中华新石器时期的刻画符号,汉字之基石,中华之宝物,国人应宝之、保之!

(作者系内蒙古师范大学文学院教授)endprint