高压开关柜电缆室温度场分析及在线监测系统构建

2014-09-27徐敏捷杨子康赵艳龙

熊 兰,徐敏捷,杨子康,赵艳龙,焦 阳

(1.重庆大学 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室,重庆 400044;2.湖州电力局,浙江 湖州 313000)

0 引言

随着城市经济的迅速发展,城区配电网规模不断扩大,高压开关柜投运数量也相应增加,其运行情况对电网的可靠性影响巨大。而开关柜封闭性、成套化的特点增加了其热故障发生的概率,这一问题已经引起了诸多学者的关注。目前对于开关柜过热故障的研究集中于组件温度的在线监测,如文献[1]提出了基于光纤光栅传感器的隔离触头温度测量方案,文献[2]提出了基于Zigbee无线传感器网络和GPRS技术的开关柜温湿度监测方案。但以上研究中对于传感器布点的有效性并没有进行考察,监测点数据是否能够全面地反映组件热状态也尚欠研究。纵观目前的文献报道,有学者开始对开关柜组件生热、传热这一物理过程的数学模型构建、计算进行研究[3-4],例如文献[5]对 27.5 kV GIS 母线室的温度场进行了数值计算。但总体而言,相关的研究工作并不充分,应进一步开展以探究温度分布特点,这将会提高在线监测的有效性,并有助于开关柜设计工艺的优化。

在开关柜温度在线监测设备的研发方面,测温方案集中于接触式测温、非接触式测温及间接测温。文献[1]中采用的是接触式测温中较为新型的光纤光栅方案,其主要优点为抗干扰性强、电气隔离性好并且能贴近测温点。由于光纤光栅本身灵敏度有限,需进行增敏封装,为防止封装引起内部应力变化从而影响测温,对封装工艺要求很高[6],并且光信号的解调还需专业设备支持,成本较高,因此光纤光栅技术的实用性尚待加强。文献[2]中采用的测温方案是传统的接触式测温方案,将温度传感器进行封装后固定于监测对象表面。由于其不具备一、二次侧的电气隔离性,因而监测对象一般仅限于具有绝缘层的电缆等部件。在基于热传导的测温方式下,其响应速度十分有限。非接触式测温的代表是红外热像仪,其精度高、响应速度快,并且能有效实现电气隔离,其主要缺点为价格昂贵,目前只能用于定期离线检测,尚未运用于在线监测。文献[7]中采用气体传感技术进行间接测温,主要解决了一、二次侧电气隔离问题,可直接贴近高压部件表面进行测温,但前端气体存储装置的动作灵敏度、可靠性,以及气体传感器的灵敏度和响应速度还需经过长期运行的检验;并且此方案只能设置单一阈值,无法进行温度值测量,功能较为单一。

基于以上现状,本文以西门子NXAIR型开关柜电缆室为研究对象,基于固体导热微分方程、对流换热方程、辐射换热方程建立了传导、对流及辐射的耦合传热数学模型,同时考察了内部空气流场对于散热的影响。在此基础上,本文研发了一套开关柜电缆接头的在线监测系统。系统采用红外探头作为前端传感器,有效解决了电气隔离问题,且其本身具备精度高、响应速度快、信号容易解调的特点,因而性能优于接触式测温方案;相对于红外热像仪,将成像功能进行了裁剪,使之能更好地适用于在线监测,且成本仅为热像仪的10%,更有利于推广使用;搭建的上位机系统功能全面,能有效反映开关柜温度状况。该系统在现场运行中效果良好。

1 电缆室模型

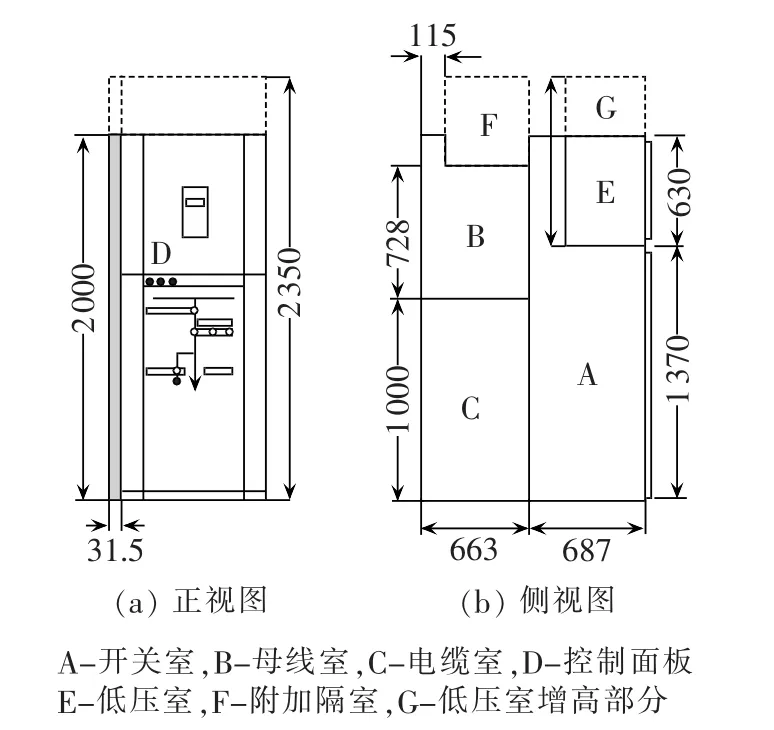

重庆市某开闭所内使用的一台NXAIR型高压开关柜曾出现电缆室过热故障的问题。通过现场勘查及查阅产品说明手册,得到柜体外形及尺寸的正视图与侧视图如图1所示,图中尺寸单位为mm。

图1 开关柜结构及尺寸参数Fig.1 Structure and size of switchgear

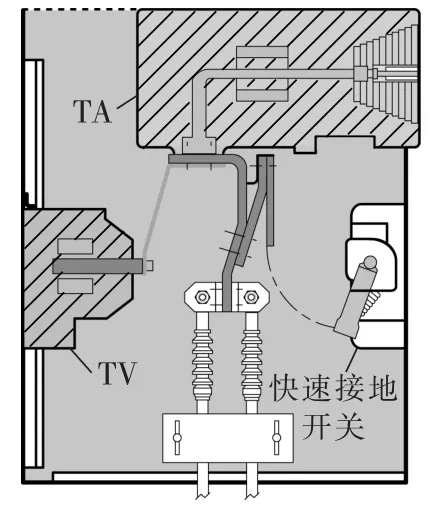

电缆室结构简化后如图2所示,组件包括单芯交联聚乙烯电缆、电压互感器、套筒式电流互感器以及快速接地开关,其中,电缆的额定电流为2500 A。

图2 电缆室内部结构Fig.2 Inner structure of cable room

由于电压、电流互感器均采用浇注绝缘式结构,封装有绝缘外壳,且两者属于二次设备,其有限的发热量对于整体温度场分布影响较小,可不作考虑。快速接地开关在通常情况下不投运,故也进行简化。因此,电缆室温度场分析模型包含了壳体和作为一次设备的电缆及其连接铜排,如图3所示。电缆芯及连接排以铜为材料,固定螺栓以不锈钢为材料。

图3 电缆室温度场分析模型Fig.3 Analysis model of cable room temperature field

2 温度场数值模型

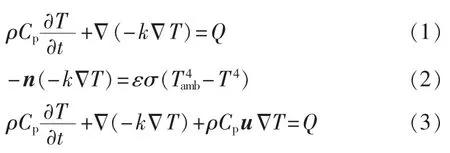

本文所面对的热分析问题可分为两部分:一是焦耳热在组件内的固体热传导问题;二是组件表面的热辐射以及与柜内空气的对流换热问题。以上传热问题在数学上的描述如控制方程式(1)—(3)[8-9]所示。

其中,ρ为密度;Cp为热容;为哈密顿算子;Q为热源项;k为热传导系数;T为组件温度;n为外法线方向向量;ε为表面发射率;σ为Stefan-Boltzmann常数;Tamb为环境温度;u为流体速度。

式(1)为综合傅里叶定律和能量守恒定律得出的导热微分方程,添加对流项形成式(3)后可描述热对流过程[10-11],而热辐射的模拟通常采用形如式(2)的边界条件进行定义[12]。

由于生热、传导、对流及辐射这一系列过程涉及多个物理场相互作用,且联系较为紧密,使得表征上述过程的偏微分方程组具有较强的非线性。对于该类耦合场问题,本文将采用有限元分析方法,借助商业软件Comsol进行求解。

3 计算分析

3.1 组件生热分析

由于电缆终端与连接排的接触面在微观上并非完全贴合,而是存在一定数目的导电斑点[13],使得电流通过时在斑点区域形成极大的电流密度,造成焦耳热增加;加之在长期运行过程中形成的表面氧化膜,同样使接触面间的等效电阻增大,增加了焦耳热的产生。本文采用在接触面间增加微圆柱阵列的方式模拟导电斑点,增加电介质薄层的方式模拟氧化膜,如图4所示。根据电接触理论,触头的收缩电阻为:

图4 导电斑点和氧化膜分析模型Fig.4 Analysis model of contact spots and oxide film

其中,ρR为材料电阻率;a为触头接触面半径。

结合现场实测的接触电阻值300 mΩ,设定微圆柱截面半径为0.63 mm。以上分析过程中,均考虑了电导率随温度的线性变化,其热敏特性方程为:

其中,δ、δ0分别为电导率、初始电导率;α为热敏系数。

在Comsol仿真流程树的几何节点下进行组件几何建模,过程如下。

a.由于三相组件结构一致,仅建立单相模型,以节约系统开销。

b.在焦耳热计算模块下设定接头处电势为0.05V,连接排末端为参考零电位。

c.设定组件外表面的热辐射(式(2))以及与周围空气的自然对流换热(式(6))这2个边界条件,并进行自由四面体网格划分。

其中,h为流体的表面传热系数。

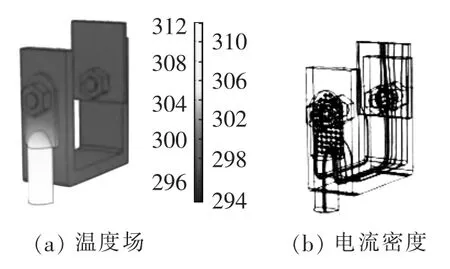

d.利用瞬态求解器进行全耦合计算,可得到不同时刻组件温度场及电流密度分布,图5为10 s时的情况,其中温度的单位为K。表征电流密度的流线在接头处十分集中,这也导致该部位此时温度已升至312K,高出连接排18K,成为热点区域。

图5 瞬态10 s时组件温度场及电流密度Fig.5 Temperature field and current density of joint at 10 s

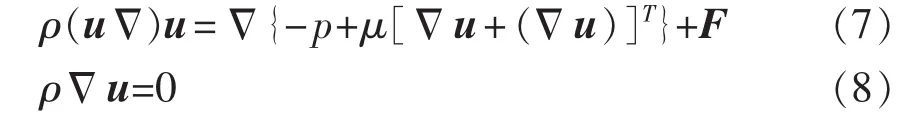

3.2 空气流场分析

焦耳热形成的热量会以辐射及对流2种方式向周围传播,两过程已在上文的分析中体现。而空气受热后密度发生变化,在浮力的驱动下形成层流,这一过程由式(7)所示的Navier-Stokes方程描述,即动量守恒方程;同时需满足式(8)所示的质量守恒方程[14]。

其中,p为压强;μ为粘度;F为体积力。

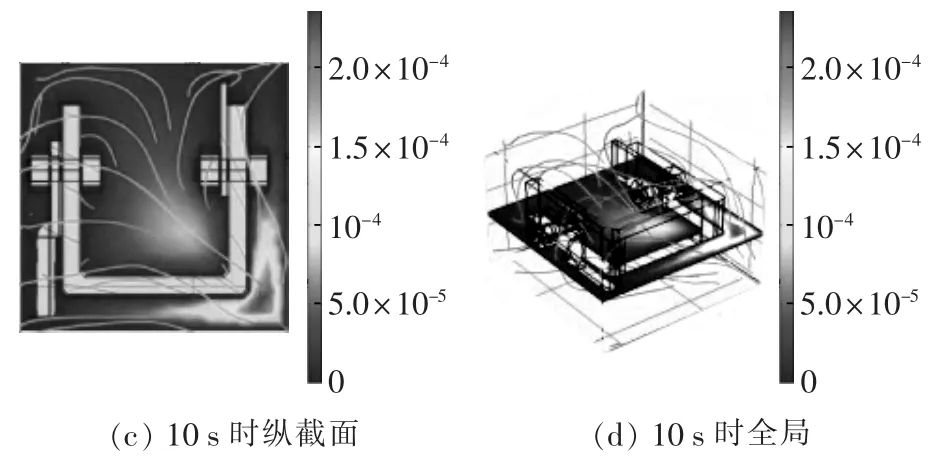

为考察这一流场对组件散热过程的影响,在3.1节的基础上添加非等温流计算模块,将温度场、流场两者耦合,同样利用自由四面体进行网格划分后,通过Comsol的全耦合计算功能对该问题进行处理,得到流场在10 s内的变化情况如图6所示,其中空气流速的单位为m/s。

图中的流线反映了组件周围空气的流动方向,色图反映了空气流速大小的分布。可见空气流动路径较为集中,在热点位置与冷端间进行对流,并在冷端达到最大速度。虽然最大速度有一个量级的提升,但仍十分缓慢,对于散热贡献甚微。因而,对于没有安装散热风机的开关柜而言,温度监测显得十分必要。

图6 空气流场的时变情况Fig.6 Time-variation of air-flow field

4 红外监测系统构建

以上分析表明,电缆终端接头是电缆室载流回路中极易发生过热故障的元件,本文对此研发一套基于红外测温的电缆终端接头温度监测系统,以实现其过热故障的在线监测。

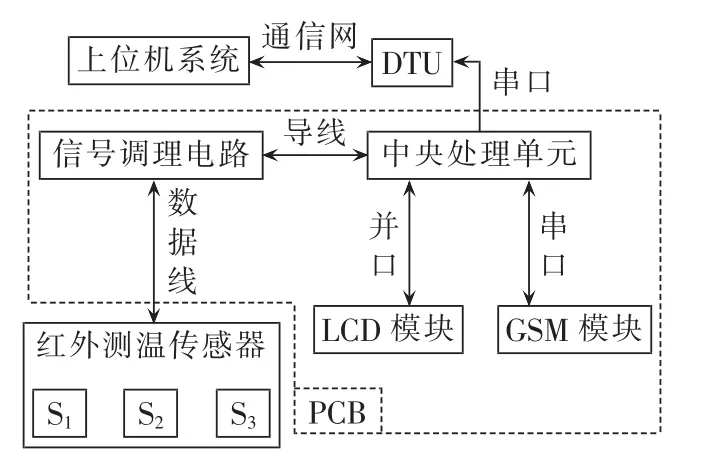

系统由前端红外探头、信号调理电路、微处理器单元、液晶显示模块、GSM模块及上位机系统构成。整套系统结构框图如图7所示。

图7 监测系统总体结构Fig.7 Overall structure of monitoring system

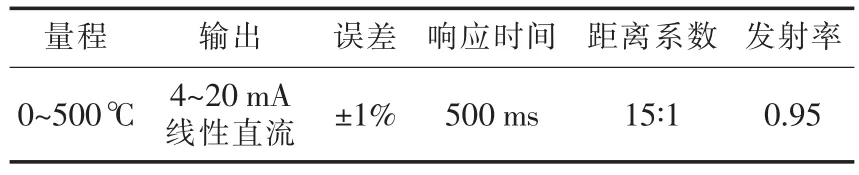

4.1 红外测温探头

红外测温探头将热电堆、补偿电路以及光学镜头封装为一体,具有非接触式测量、响应速度快以及精度高的优点。本系统采用的测温探头主要参数如表1所示。

表1 红外测温探头参数Tab.1 Parameters of infrared sensor

为同时满足柜内空气绝缘要求以及距离系数要求,将探头固定于电缆接头正前方15 cm处,则探头的目标范围为直径1 cm,与接头尺寸匹配。由于接头处为金属材质,发射率过低不利于测量,所以在接头处涂上黑色绝缘漆以增加发射率。

4.2 信号调理电路

由表1可知,红外测温探头输出较弱,无法直接进行后续采样工作,且三相探头具有3路输出,需进行分时切换采样。利用模拟开关CD4051对3路信号进行分时切换,CD4051纳秒级开断速度使得信号采样基本不会受到延时及串扰的影响。后续采用运算放大器INA122对选通信号进行放大,具有仪用运放结构的INA122可有效抑制共模噪声的干扰。

4.3 中央处理单元

本系统采用型号为C8051F021的单片机作为微处理器,用于对调理后的信号进行AD转换,并根据产品手册提供的电压-温度转换公式计算得到温度值;再通过I/O接口与液晶显示模块通信,将温度值进行就地显示;通过2个串口分别与GSM短消息模块以及现场DTU柜通信,调用AT指令集可实现定时发送温度数据短信至目标手机。该单片机新型的CIP-51内核及流水线结构使其指令周期大为缩短,处理能力优越;混合信号系统的特点更使其具有丰富的片上资源,内置AD达到12位精度,对于直流信号的采集有足够准确度。

4.4 硬件系统封装

由于红外探头位于电缆室,受电磁场干扰较大,采用磁导率较高的坡莫合金作为外壳,以最大限度地屏蔽干扰。除红外探头外,其余单元所在印刷电路板均以铝合金外壳封装后置于DTU柜中,并设置接地屏蔽线。由于DTU柜本身良好的屏蔽性,以上措施已能够保证硬件系统稳定工作。

4.5 上位机系统

DTU柜利用电力专用信道向SCADA系统上传实时温度数据,以构建功能更为完善的上位机系统。硬件系统通过异步串口通信方式向DTU柜上传实时温度数据;搭载嵌入式实时操作系统的DTU柜按照104规约进行遥信。远端监控主机可通过监测软件进行温度数据接收、趋势曲线绘制以及报表储存。监测软件通过Labview平台进行开发,利用串口控件、显示控件及ActiveX等控件实现上述功能。

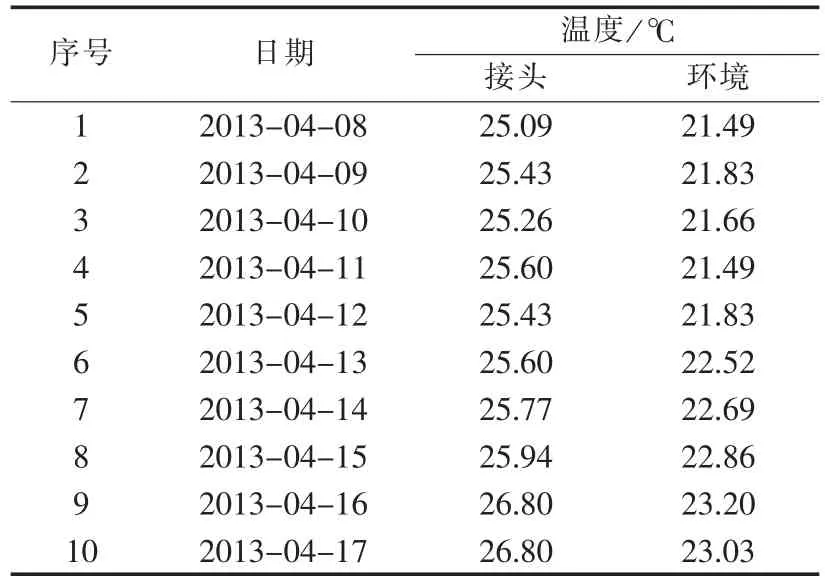

5 运行情况

整套系统采用第4节中所述的封装、安装方法,于2012年7月至今在重庆市两路口开闭所试运行。在定期前往现场采用红外点温仪进行离线检测的过程中,发现红外探头采样以及单片机的信号调理均十分准确,现场液晶屏显示的温度值与点温仪测量值偏差小于5%;与GSM模块绑定的手机以及监测站上位机系统均能正常接收到温度数据。表2是系统中抽取的2013年4月8日至4月17日A相接头以及环境的日最高温度记录。

表2中所列时间段内开关柜运行正常,电缆终端与母排连接处温度在安全范围内。由于负载以及环境温度的变化,接头日最高温度会随之波动。为更好地反映开关柜运行情况,上位机系统集成了温度预测功能。以2013年4月8日至4月15日这8 d的温度数据为样本,通过组合预测算法得到4月16日、4月17日的预测值分别为25.63℃和25.81℃。4月16日、4月17日的实测值均为26.8℃,则预测精度分别为95.6%、96.3%,均达到了较高的预测精度。

表2 A相接头及环境的日最高温度Tab.2 Maximum daily temperatures of A-phase joints and environment

6 结论

a.考察了NXAIR型开关柜电缆室结构,根据实际尺寸参数以及运行时的生热情况,构建了以电缆接头为主要组件的电缆室几何模型。

b.根据传热学理论构建组件热传导、热辐射以及周围空气对流换热这3个物理过程的数学模型。通过多物理场仿真软件Comsol对几何模型进行相应边界条件的加载并计算分析,得出组件热点位置,确定温度监测点。

c.建立空气流场数学模型,考察电缆室内部空气对流的散热效果。结果表明电缆室内部虽然有明显的对流现象,但流速很低,散热效果甚微。

d.在温度场数值分析的基础上研发了开关柜电缆室温度在线监测系统。该系统基于红外测温原理,响应速度快、精度高、可靠性强,其具备的功能为:实时获取柜内电缆接头温度值,并现场液晶显示;常态下每隔1 h将即时温度值短信发送至目标手机,若温度越限则立即发送报警信息;上传数据至现场DTU柜,再通过相关协议传送至监控室上位机系统,进行数据分析管理。