称呼语研究综述

2014-09-26阮凯歌

摘 要:本文首先探讨了什么是称呼语及称呼语的分类。接着从语用学、社会语言学、对外汉语教学等角度梳理了称呼语领域近二十年来的研究进展,分析了基本的研究路向,以及研究的成果和不足。最后指出,对由于社会变化带来的称呼语混乱现象进行研究的重要性及迫切性。

关键词:称呼语 研究 特点

称呼语在日常生活中应用非常广泛,反映社会的发展与价值观的变化。例如“客官”、“大官人”反映“官本位”思想。“老板”和“老板娘”折射出现代经济社会对商人身份的认可。随着社会的巨大变化,特别是新事物新行业的出现,出现很多称呼语的缺位及混乱现象,这非常不利于语言文字的规范化。

从研究成果来看,目前对称呼语进行研究的成果有不少,但是以往的研究多停留在对称呼语或者称谓语的系统理论总结以及对某个具体的称呼语的研究上,对称呼语进行社会性的调查研究还不是很多。运用社会语言学的方法,对生活中常用的称呼语进行调查、分析、总结,是以提高人们之间交往的有效性为目的的研究。

一、关于称呼语

关于称呼语,各家都有不同的说法,但是异中有同,笔者摘取三个有代表性的说法,并进行归纳总结。

刘永厚(2010)认为,称呼语作为一种交际单位,是人们用于指代称呼对象、识别身份以及在交际中定位人际关系的符号系统。称呼语具有两个基本功能:其一,作为一种价值符号,称呼语可以标记说话人的社会地位、年龄、性别和种族等社会属性,同时也能定位人们的社会关系和社会角色。其二,人们能够发挥主体能动性,借助称呼语变异来重组人际关系、表达立场态度、建构新的身份和实施言语行为。

王卫强(1994)指出,称呼语在许多情况下,是传递给对方的第一个信息。说话者总是既要根据对方的年龄、职业、地位、身份、辈分,又要考虑跟自己的关系亲疏、情感深浅及说话场合等因素选择恰当的称呼。不同的称呼一方面反映了交谈双方的角色身份、社会地位和亲疏程度的不同;另一方面表达了说话者对听话者的思想感情。

李春华、李勇忠(2002)指出,恰当的称呼能保证交际的顺利进行,不恰当的称呼则会给交际带来障碍。

从各家对称呼语的定义我们可以看出:称呼语是非常重要的交际单位;称呼语不仅仅是一种符号系统,用来指称称呼对象,而且可以传递感情;对称呼语的选择不是任意的,而是要受到很多社会因素的制约。

二、称呼语的分类

根据称呼语的的语义,我们将称呼语分作7类。

1.姓名称呼语。包括姓加名、名、小名、昵称等等。如张三、小明、老张等。

2.亲属称呼语。指的是有直接或间接亲属关系的称呼语。如爸爸、妈妈、舅舅、姥姥等。

3.拟亲属称呼语。是应用于非亲属关系的亲属称呼语,这一称呼用法应用的十分广泛。如阿姨、叔叔、大娘、大哥、大姐。

4.表示职位或头衔的称呼语。包括局长、司机、经理、大夫、护士、主任等等。

5.社会通用称呼语。如老师、师傅、小姐、女士、先生等等。这一称呼语现象目前有明显的虚化泛化趋势。如不一定只有教书育人的教师被称作老师,一些娱乐人士也常常被称为老师。

6.某些等义于名词的词汇形式。如孩子他妈、他婶子、我们那口子等等。

7.零称呼语。包括直接说话不用称呼语和只用一些简单的表示提醒、注意的声音词或动作来表示称呼。

8.第二人称代词,包括单数和复数。如你、你们。

相比之下,英美国家的称呼语就简单的多。或者用称谓词+姓,如Miss li;或者直接叫名字,如Jack;或者用亲属称谓语,如Dad、Mummy;或者用零形式,如Hi、Excuse me等。英语没有像汉语那么多的拟亲属称谓语。

三、关于称呼语的研究

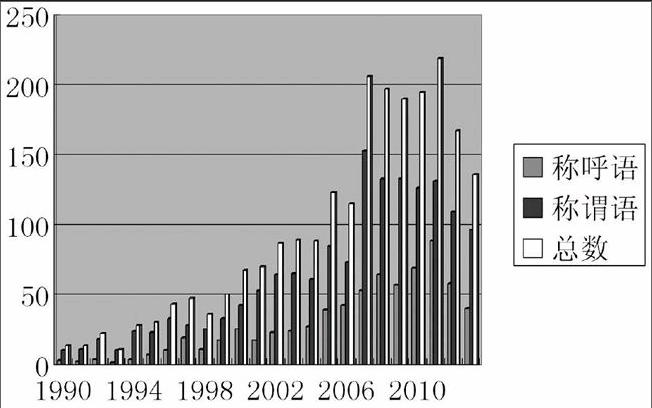

我们主要对90年代以后的有关称呼语的论文数量进行了统计。所参考的论文主要来源于中国期刊网CNKI。检索分两次进行。第一次的检索词为“称呼”,包含与称呼有关的论文。第二次的检索词为“称谓”。检索结果如下图所示。

通过我们的检索调查,我们发现以下几点:

从数量上看,90年代以后,对称呼语的研究总体呈现出上升的趋势。对称谓语的研究相对多于对称呼语的研究。

从内容上看,通过对近20年来称呼语的总结,我们发现学者们对称呼语的研究主要体现在八个方面:

1.称呼语和称谓语的对比研究。如曹炜(2005)《现代汉语中的称谓语和称呼语》、么孝颖(2008)《称谓语=称呼语吗?——对称谓语和称呼语的概念阐释》。这类研究总结称呼语和称谓语的共性与不同,研究数量多,相互参考的也比较多,创新不足。

2.称呼语的对外汉语教学研究。如张丽(2010)《称呼语与对外汉语教学》、邢君兰(2012)《韩国留学生汉语称呼语习得研究及教学》等。他们对具体教材中的称呼语进行分析评价,提出建议,对教学提供建议和启示。

3.汉语称呼语与其他语言的对比研究。如毛仕慧(2012)《中英称呼语对比研究与对外汉语教学》、刘钱凤(2004)《俄汉称呼语文化与语用研究》等。这类研究进行两种语言的称呼语对比,找出称呼语差异的原因,旨在提高人们正确使用称呼语的能力,促进文化交流。

4.称呼语运用失误分析。如唐兴红、刘绍忠(2004)《跨文化交际中称呼语的礼貌规范与语用失误》、陈氏合(2010)《越南留学生习得汉语称呼语的偏误分析》等。研究多是通过分析偏误现象,找出原因,以便减少语用失误,培养得体使用称呼语的能力。所用到的理论主要有偏误分析理论,跨文化理论等等。

5.某一特定的称呼语研究。如邵敬敏(2009)《“美女”面称的争议及其社会语言学调查》,张积家、陈秀芹(2008)《“老外”究竟意味着什么?》等。邵敬敏运用社会语言学的调查方法,对调查结果进行分析,并进行称呼语语义分析和历史追溯。张积家和陈秀芹通过对大学生称呼外国人为“老外”的动机和外国留学生对“老外”称呼的心理感受两个方面进行调查,揭示大学生在运用“老外”这个称呼时的复杂动机和外国留学生对“老外”这一称呼的消极接受态度。这些调查关注某个具体的称呼语,进行社会调查分析,得出的结论真实可靠全面,有现实指导意义。endprint

6.某一具体范围内的称呼语研究。如刘永厚(2007)《商贩称呼语的调查分析报告》、张蕾(2004)《大学生称呼语使用情况分析》等。这类研究多进行实地考察,分析某一范围内称呼语的影响因素及特点,并用权势、同等关系等语用学的理论对这些影响因素进行分析。但是这类研究针对的是某个社区,研究结果是否适用于其他地区还要进一步论证。

7.关于称呼语的综述性研究。如刘永厚(2010)《汉语称呼语的研究路向综观》。刘永厚从社会语言学、语用学和英汉对比等角度探讨了汉语称呼语领域近十年来的研究进展,梳理称呼语的基本研究路向,并介绍有价值的实证研究,分析我国称呼语研究的特点和不足。

8.对具体作品中的称呼语进行研究。如高迪(2009)《<水浒传>称呼语研究》、陈毅平(2012)《红楼梦》称呼语翻译对比研究以及《红楼梦》称呼语研究等。高迪从语义和语用的角度对称呼语进行分类,并将书中出现的称呼语与现代汉语称呼语进行比较。陈毅平将《红楼梦》中的称呼语分为8类,并进行了描写和说明。这些对具体作品里的称呼语进行归类分析,更有利于揭示人物性格。

四、结语

称呼语是随着社会的发展,为适应人们交际的需要而产生的,反过来又会促进人们的交际和社会的发展,同时也丰富了词汇的宝库。在经济浪潮的巨大冲击下,人际关系也在重新分化、组合。这些变化、调整都在语言中尤其是称呼语中留有痕迹,但是目前这一部分的研究寥寥无几,亟待加强。

参考文献:

[1]刘永厚.汉语称呼语的研究路向综观[J].语言文字应用,2010,(3).

[2]卫志强.称呼的类型及其语用特点[J].世界汉语教学,1994,(2).

[3]李春华,李勇忠.称呼语的语用功能分析[J].江西师范大学学报,2002,(4).

[4]祝畹瑾.社会语言学概论[M].湖南教育出版社,1992.

[5]曹炜.现代汉语中的称谓语和称呼语[J].江苏大学学报,2005,(2).

[6]张丽.称呼语与对外汉语教学[D].西北大学,2010.

[7]毛仕慧.中英称呼语对比研究与对外汉语教学[D].黑龙江大学,2012.

[8]刘钱凤.俄汉称呼语文化与语用研究[D].南京师范大学,2004.

[9]唐兴红,刘绍忠.跨文化交际中的称呼语的礼貌规范与语用失误[J].外语与外语教学,2004,(10).

[10]陈氏合.越南留学生习得汉语称呼语的偏误分析[D].南京师范大学,2010.

[11]邵敬敏.“美女”面称的争议及其社会语言学调查[J].语言文字应用,2009,(4).

[12]张积家,陈俊.大学生称呼语选择维度的研究[J].心理科学,2003,(3).

[13]邢君兰.韩国留学生汉语称呼语习得有研究及教学[D].吉林大学,2012.

[14]张积家,陈秀芹.“老外”究竟意味着什么[J].语言文字应用,2008,(1).

[15]张积家,陈俊.汉语称呼语概念结构的研究[J].语言文字应用,2007,(2).

[16]王立廷.称谓语[M].北京:新华出版社,1998.

[17]马鸣春.称谓修辞学[M].西安:陕西人民出版社,1992.

[18]徐大明.社会语言学实验教程[M].北京大学出版社,2010.

[19]王建华.语用研究的探索与拓展[M].北京:商务印书馆,2009.

[20]严辰松,高航.语用学[M].上海外语教育出版社,2005.

[21]宋云,赵速梅.浅谈称呼语在职场中的使用及相关因素[J].合肥工业大学学报,2009,(3).

[22]曲卫国,陈流芳.礼貌称呼的语用学解释[J].华东师范大学学报,1996,(6).

[23]王白菊.英汉社会称呼语对比研究[J].黑龙江教育学院学报,2005,(6).

[24]高迪.《水浒传》称呼语研究[D].东北师范大学,2009.

[26]陈毅平.《红楼梦》会话中的称呼语[J].修辞学习,2007,(4).

(阮凯歌 浙江师范大学国际学院 321004)endprint