曾往彩云之南

2014-09-24于德清

前两天去莫干山跑了一个山地马拉松。之所以去,一是在北京马拉松之前,增加一次长距离拉练的比赛经验;另一个理由则是,正好赶上莫干山会议30周年,顺便去当年的会场看看,实地感怀一番。

8月底的莫干山在云雾中浸泡,湿气很重,也很凉爽。住的地方在一座民国的别墅,原来的主人叫作林焕章,不知道是做什么的,名字一听似乎很有来头。和莫干山上的其他500余座别墅一样,这栋别墅早已变成公产,只是现在被人租了来开旅馆。

这段时间,追忆当年会议的文章已是连篇累牍。当年与会之人,如今或飞黄腾达,高居庙堂,或放逐江湖,日渐边缘,令人尴尬的是,他们大都已至暮年,改革还在路上。

更令人尴尬的是,此时,在真正的莫干山上,并没有丝毫纪念的痕迹与氛围。山间弥漫着桂花的香气,老别墅的每一个房间里都散发着浓重的霉味,一切似乎都和一场影响中国改革进程的会议,没有任何关系。这个时候,你也不能生硬地去问人家,知不道莫干山会议,那样多少有些二,要么影响人家度假休闲,要么影响人家做生意。罢了,还是在山上随便转转。

莫干山上被人们记住的,还是那些老建筑。处在山顶的白云山馆,是当年上海青帮的基地,蒋介石与宋美龄婚后度蜜月之处。1937年春,周恩来、潘汉年亦曾来此与蒋介石、张冲谈判国共合作事宜。有的老别墅仅仅因为,有个大人物来此住过几天,就被永远地记住了。而莫干山会议不管对当代中国改革产生了多大影响,知识分子们写了多少篇纪念文章,报纸刊发了多少版面,依然啥也不是。

很多时候,你只有到了现场,才能发现真正的真相。也才会明白,我们很把它当回事的莫干山会议,其实还没有真正进入历史。知识界记忆中怀念的莫干山和现实中的莫干山,完全是两个世界,其中的分野正映照出,改革的理想与现实。这倒不是嘲讽知识分子的自作多情,而是借此可以看见“改革”在当下中国真正的位置。

写这些似乎和当年“走进56个民族家庭”没有关系,其实,不然。不管当年去云南采访少数民族,还是现在去莫干山跑马拉松,都是一种贴近中国现实的行走,那些来自现实的直观,往往让我心里感到踏实。

这些年自从搞起了评论,出差采访的机会就少了。常年在家坐而论道,总是觉得惶恐,所以,就找各种理由出去走走看看。这状态和当年去云南的采访,反差实在太大。这也是我对当年的云南采访之旅,一直念念不忘的原因。

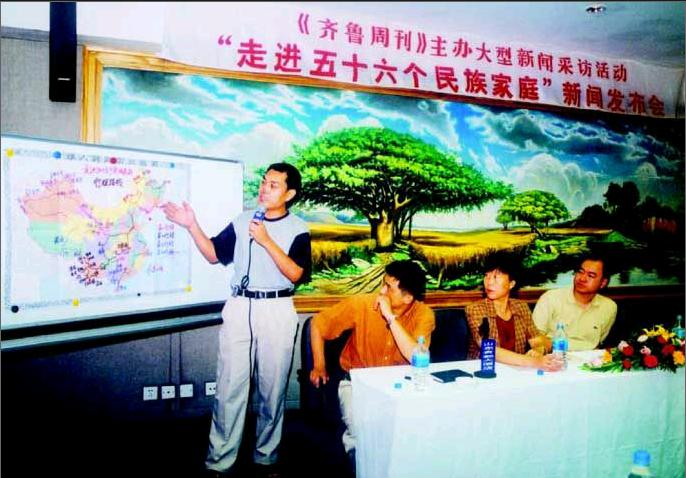

2001年11月,我当时刚毕业,到周刊工作半年,还是个新闻行业的菜鸟。菜鸟之所以菜,其实就是因为阅历少。以前一直都在读书,去过最远的地方也就是杭州,省内除了济南,其他的地方也几乎没有去过。我们往往通过读书获得了大量的知识,对现实里的中国却几乎一无所知。而周刊策划的“走进56个民族家庭”大型采访活动,则是一派气吞山河的气势,用一两年的时间,踏遍艰难险阻,把全国都走个遍。这是一个相当刺激的采访。

当时,走进56个民族家庭的采访报道,早已经从9月份就开始,两个月间,第一批采访队伍已经从东北、内蒙古转了一圈回来了。我很幸运有机会参与了第二阶段的行程,用一个月的时间采访云南一半的行程。在11月份的某一天,我们就开着一辆三菱越野车从济南出发了。

这是一场纵贯大半个中国的自驾采访,当然也是一次认知中国的良机。2001年的时候,中国还没有建成高速公路网。出了湖北,就没有了连贯的高速公路,进入四川界之后,在巴山蜀水之间的穿行,只有靠国道和省道了。有的时候,还要把车开上渡船。贵州的路更是让我们吃尽了苦头。印象最深的一次,有天在一座山上绕了一下午,我在后座上像个麻包一样被甩过来、甩过去,痛苦不堪。但到了山顶,看到“七十二弯山”的路牌,我们却哑然失笑。过了七十二弯山,在贵州也走了一段高速。然而,那高速只有双向四车道,而且是非封闭状态,即便这样,还能不时看到“贷款修路,收费还贷”的口号。这些标语看上去似乎理直气壮、天经地义,倒是让我觉得有几分可怜。因为有这些直观的经历,所以,后来在收费公路被全国人民讨伐时,我并不主张对收费公路全盘否定,而是要看看收费公路是怎么来的,要做出准确的区分。

那次,我们足足开了将近一周才到达云南大理。然后,从大理去了丽江,从丽江去了宁蒗泸沽湖,然后,又返经丽江,去了香格里拉,最后,从香格里拉,返回丽江,从丽江返回大理。我的这段行程基本就是这些,行程主要在云南的北部,所以,三次往返丽江,两次往返大理。期间,曾畅游泸沽湖,醉倒在香格里拉,而香格里拉、丽江、大理后来不断成为新闻焦点,因为旅游、收费、环境破坏等负面新闻不断。

当然,整个过程除了风景就是人了。一个月下来,我们见到了各种前所未有、前所未见的生活方式,从摩梭人的“走婚”习俗,到香格里拉藏民的全村锅庄舞,还有纸醉金迷的丽江,以及在大理寻求安逸的国际“懒人”。在彩云之南,原汁原味的传统、庸俗的商业文明和国际化的异类、先锋生猛地交织在一起,而文化与生活方式的多样性自古以来就是彩云之南、边陲之地的特色与迷人之处。

关于这段经历,就工作而言,已经没有太多好说的了。当初的一切已经都转变成文字,刊发在了周刊上,不能更改。我们已经在当时的能力下,尽最大所能向读者呈现了最大量的信息。不过,这些和我们亲身接收的各种各样的巨量信息相比,仍然不过是九牛之一毛,而这些信息的绝大多数都变成了个人阅历的“私藏”。

2004年离开周刊,算来也有十年了。之后,我也去过很多地方采访、出差、旅行,但再也没有一次像这次云南之行一样,时间如此之长、游历如此丰富、印象如此深刻。其实,很多人并不知道,一段长时间的旅行绝对会改变一个人,塑造一个人,其最大的负面效果就是,出门在外的时间长了,一个人的心就野了,然后就是“三观”尽毁。当初,在离开大理时,我在鸟吧对当地朋友发誓,第二年绝对、绝对要返回大理。后来,在刘彦同事的挽救下,经过一段时间的疗伤与治愈,我没有变成“大理文青”,又回归了正常人的生活。

不过,我至今还是对大理念念不忘的。如有可能,明年的“大理100公里苍山洱海国际越野赛”就是一个不错的选择。

(于德清,现任新京报评论部主编,2001-2004年曾就职于《齐鲁周刊》)endprint