国家治理体系现代化视角下的NNGGOO转型规范研究

2014-09-22郭鸿炜

郭鸿炜

(中共梅州市委党校 公共管理学教研部,广东 梅州 514000)

治理理论认为,政府不是社会唯一的权力中心,各种得到公众认可的第三部门和私人部门都可能成为不同层面上的权力中心,国家正在将其独自承担的职能转移给非政府公共机构或私人部门,政府和第三部门、公共部门和私人部门在处理公共事务时的关系将发生改变,它们之间的地位趋于平行,通过合作将共同分担公共责任。[1](P393)在政府、市场和NGO组织构成的现代社会体系中,NGO逐渐成为重要的主体,在社会治理中扮演更为重要的角色。人们对于NGO正确处理国家、市场和社会三者之间的关系,有效弥补“政府失灵”和“市场失灵”方面所发挥的重要作用日渐形成共识。党的十八届三中全会公报指出,全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。切实转变政府职能,是深化政府机构改革,实现有效的政府治理的关键。然而,当前我国经民政部门登记注册的NGO存在严重的政府化倾向,难以承担相应的社会角色。因此,加强NGO的转型规范,使之社会化,是全面深化改革、提高社会治理水平、实现国家治理体系现代化的必然要求。

一、国家治理能力现代化的基本内涵

(一)治理的内涵

20世纪90年代,西方学者对“治理”(governance)这一概念开始普遍关注。随着全球化时代的来临,人类的政治生活正在发生重大的变革,人类政治过程的重心正在从统治(government)走向治理(governance),从善政(good government)走向善治(good governance)。[1](P393)治理理念颠覆了传统的统治理念,更加强调治理主体的多元化,主体既可以是公共机构,也可以是私人机构,还可以是公共机构和私人机构的合作。面对日新月异的社会经济环境,国家单凭自身的努力已经不能解决所有问题了,必须寻求合作与互动的方式来摆脱困境。这意味着国家和政府无法也不能包揽一切事务,它必须将自己从纷繁复杂的事务中解脱出来,将服务职能归还于社会,让私人机构、社会组织来承担更多的责任。治理正是体现了“政治国家与公民社会的合作、政府与非政府的合作、公共机构与私人机构的合作、强制与自愿的合作”。[2]

人们对治理的最高期望就是达到“善治”。善治就是使公共利益最大化的政治管理过程。善治的本质特征,就在于它是政府与公民对公共生活的合作管理,是政治国家与公民社会的一种新颖关系,是两者的最佳状态。构成善治的基本要素有六个:合法性(legitimacy)、透明性(transparency)、责任性(accountability)、法治(rule of law)、回应(responsiveness)和有效(effect iveness)。[3](P8-9)善治其实是国家放权于社会的过程,是权力在国家与社会、政府与公民中的良性流动。在这个过程中,社会与公民只有自愿参与和自觉认同,并且积极主动与政府展开合作,才能最终实现善治。所以,公民社会的成熟程度是实现善治的重要条件。

(二)国家治理能力现代化的内涵

国家治理能力现代化,是治理理论在国家政治生活中的实际运用。所谓国家治理体系和治理能力的现代化,就是使国家治理体系制度化、科学化、规范化、程序化,使国家治理者善于运用法治思维和法律制度治理国家,从而把中国特色社会主义各方面的制度优势转化为治理国家的效能。[4]核心问题是要解决好市场与政府、政府与社会的关系,而政社关系是其中重要的方面。推进国家治理能力现代化,包括以下几个方面。

在理念上,政府要实现从管理向治理的的根本性转变,这是国家治理能力现代化的核心价值理念。即政府不再是高高在上的绝对统治者,而是与公民处于平等地位的合作关系;政府的行为方式也不再是依靠权威对人民发号施令实行统治,而是与人民处于协商、谈判的互动关系。[5]在主体上,要实现从一元治理到多元治理的转变。在传统管理中,政府是惟一的主体,而在治理环境中,主体不仅仅是政府,还包括企业、NGO和公民。治理理论更加强调治理主体之间的价值认同和合作共赢,要相信社会的自组织能力并不能完全依赖政府。

在途径上,政府要实现从管制向服务的根本性转变,以服务社会、服务公众的理念,提高政府管理的效率。同时积极推进私人部门和NGO更多地参与公共事务管理和公共服务的生产,充分创造公众积极参与的良好环境,让公众的意愿表达变得更为直接。

二、NGO在国家治理中的重要作用

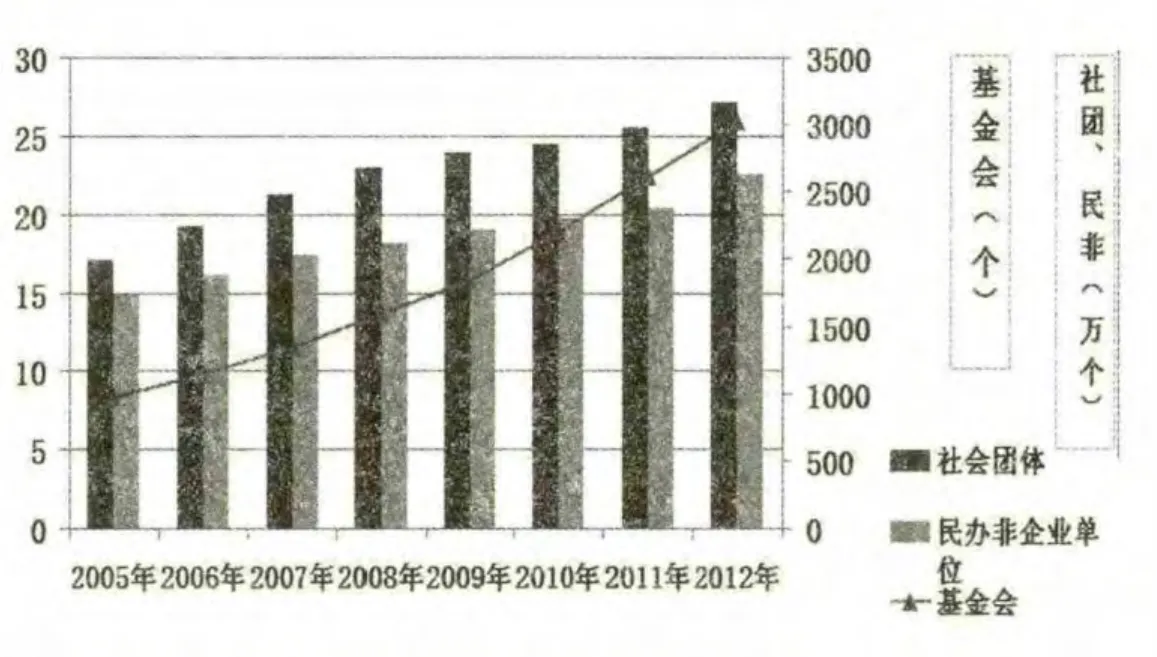

NGO是非政府组织(Non-Governmental Organization)的简称。按照美国约翰-霍普金斯大学非营利组织比较研究中心的“结构-运作定义”,NGO具有“组织性、民间性、非营利性、自治性和志愿性”。人们根据侧重点不同而对NGO采用不同的名称,如“非营利组织”、“非政府组织”、“第三部门”、“民间组织”、“免税组织”等等,在我国,NGO通常被称作“社会组织”,包括社会团体、民办非企业单位和基金会三类。根据民政部的统计,截至2012年底,全国共有社会组织49.9万个,比上年增长8.1%,其中社会团体27.1万个,民办非企业单位22.5万个,基金会3029个。(见图1)NGO已经遍及我国社会经济生活的各个领域,其中,社会服务(44.63%),调查、研究(42.51%),行业协会、学会(39.99%),文化、艺术(34.62%),法律咨询与服务(24.54%),政策咨询(21.88%)和扶贫(20.95%)。[6]NGO已成为我国政治生活中一支不可忽视的重要社会力量,在社会治理中发挥越来越重要的作用。

图1 2005-2012年我国NGO增长情况统计①

当前,我国的政企关系、政社关系正在发生深刻的变化和调整,社会结构逐渐形成“国家—市场—社会”的新格局。在国家治理的多元结构中,NGO是政府和市场之外的第三支力量。作为一种重要的组织创新和制度创新,NGO以其自治性、志愿性和集体行动等独特优势能够有效弥补政府失灵和市场失灵,承接政府转移出来的职能,承担社会责任,参与社会治理,实现社会良性发展。在国家治理体系中,NGO逐渐成为一个新的治理主体,是国家治理体系中的有机组成部分,在国家治理中发挥着不可忽视的重要作用。

NGO具有公益性、民间性、自治性和志愿性,可以通过民主参与、协商合作、自我管理、公共服务等方式发挥作用。NGO往往将注意力集中于政府和企业忽视或无力关注的领域,致力于公益性和互益性领域,为社会提供服务、保障合法权益,在治理政府和市场的双重失灵中发挥着积极的作用,尤其是它们关注社会弱势群体利益、维护弱势群体合法权益,能够有效处理一些长期存在的复杂社会问题,在维护社会稳定、化解社会矛盾等方面起到不可低估的重要作用。NGO成为政府与企业、政府与社会之间的协调中介和舒缓器,进而形成了一种多元开放、互动回应的社会治理机制。[7]

三、我国NGO发展存在的主要问题

在我国,完全符合西方标准的NGO几乎不存在。目前,我国在民政部门登记注册的NGO最大的问题就是“二政府”特征显著,政府化、行政化倾向严重,有着浓厚的官方色彩,所以,有人用“官办NGO”即“政府性非政府组织”来定义我国的NGO。早在20世纪80年代中后期,政府就开始推动社团的改革,提出了“政会分开”。1985年以后新建的各类社会组织均实行“经费自筹、人员自聘、活动自定”的方针。[8]然而,经过多年的发展,我国NGO的官办特征整体上依然没有改变。1993年王颖等人对浙江省萧山市社会团体80年代发展情况进行的统计调查显示:在萧山市的所有社团中,官办社团占社团总数的6%,半官办社团占社团总数的70%,而纯粹的民办社团只占社团总数的24%。[9]到了21世纪初期,武汉大学法学院对湖北省的社团进行的抽样调查表明,官方性社团占所有社团的12.1%,半官半民性社团占所有社团的65.8%,民间性社团仅占所有社团的22.1%。[10]萧山市和湖北省的情况从一个局部反映了上个世纪80年代以来中国NGO的发展依然没有摆脱官办色彩浓厚的特征,主要表现在组织制度建设、资源来源状况、人力资源构成、组织能力建设等方面严重依赖政府,自主性、自治性差,不仅缺乏活力,效率低下,而且组织能力弱,社会影响力小,远远没有发挥NGO应有的作用。

组织制度建设资源方面,我国相当一部分NGO本身是从政府的职能部门转制过来,或者是由政府机构直接建立,它们在活动方式和管理体制上都严重地依赖于政府,作为政府的附属机构发挥作用。[11]我国对NGO现行的双重管理体制,使政府部门与NGO之间的关系逐渐形成了主导——依附模式。NGO必须严格依照政府相关部门的规定办事,将其业务主管部门的业务指导视为行政指令,以上级主管部门要求为目标,而不是从NGO自身需求出发,这与NGO的目标和宗旨是相悖的,其非政府性和民间性逐渐被行政性取代。浓厚的官方背景使NGO与政府保持着亲密的联系,甚至成为政府的附属品和延伸机构,行政化趋向明显。

资源来源状况方面,由于NGO是我国行政体制改革和政府职能转变的产物,NGO成为自上而下形成的辅助政府职能转变需要的“二政府”,主要依赖政府机关的扶持维持自身的生存和发展。NGO的财、物、信息等组织资源和社会资源,主要来自政府机构的垄断领域。根据清华大学NGO研究所的调查,1998年,中国非政府组织的资金来源中,政府财政拨款收入占53.55%,企业提供的资金占5.63%,公众捐赠的资金占2.18%,营业性收入只总收入的6%。[12]相比民间NGO,官办NGO在行政资源获得方面显然具备了独特的优势,使其不必纠结于资金短缺的问题,而可以将精力放在自身业务和发展上。但是“硬币”的另一面是资金等主要资源都是由政府决定的,这样的组织难免缺乏效率又缺乏活力,影响了NGO的成长和发展,也影响了它参与国家治理。

人力资源构成方面,许多NGO是由党政机构直接建立的“二政府”,有的本身就是从党政机构转型而来。许多从一线退下来的领导干部要到NGO担任领导,已经成为不成文的规定,使NGO成为一些领导退居二线的过渡单位,NGO基本的工作人员也几乎都来自政府机构,这导致了NGO普遍存在的管理不科学、家长制作风等问题,毫无自治性、自主性可言。

组织能力建设方面,严重的依赖性导致NGO自治性非常差。由于NGO要“挂靠”在业务主管单位,同时也要受政府部门的干预和限制,这不仅加重了政府的负担,同时也束缚了NGO自身的手脚。NGO必须依靠社会捐助,服务社会,但是受资金等资源的限制,使人们对NGO的社会公众认同度非常低,从而缺少必要的社会公信度,也就无法实现其使命。

从20世纪80年代中后期开始至今的二十多年里,我国对于NGO改革一直在持续推进,广东、北京、上海、等地纷纷进行了一些有益探索并形成了经验,但是,从整体上看,我国经民政部门登记注册的NGO官办色彩浓厚、效率低下、自治能力差等特点依然普遍存在。造成这一问题的原因,主要是政府改革滞后和体制不畅。

四、我国NGO转型规范的战略选择

在提高国家治理体系和治理能力现代化的进程中,构建“政府—市场—NGO”治理主体新格局,既包括平等也包括参与。我国NGO转型规范,必须推进政社分离、规范NGO的法制环境、提高NGO的治理能力,从而优化社会治理结构,构建国家治理体系新格局,抵御社会风险。

(一)推进政社分离,构建国家治理体系新格局

近年来,我国政府正逐步改变对NGO的态度,鼓励NGO为国家治理做出更多贡献,取得了一些积极的成效。但是,从我国NGO目前普遍存在的问题中不难看出,“没有政府放权,就没有真正的社会组织发展空间;政府机构改革而没有职能转变,就有创立官办NGO的动力”。[13]当前,要使NGO成为社会治理主体,必须加快我国NGO的转型,必须还权于社会,从体制层面实现政社分离,使NGO从政府化、官方化、行政化转向社会化、民间化。例如,2006年,广东省率先实行“去行政化”改革,按照“自愿发起、自选会长、自筹经费、自聘人员、自主会务和无行政级别、无行政事业编制、无行政业务主管部门、无现职国家机关工作人员兼职”的“五自四无”原则,推动“政会分开”。通过这次改革,广东省1501名领导干部退出行业协会,基本实现民间化,占应该退出的领导干部总数的97%;100%的行业协会自选会长;86%的行业协会实现办公场所的独立,基本实现了政会分开、社会组织民间化。[14]

当前,我国正处在社会转型的关键时期,必须进一步转换政府职能,释放政府的社会服务职能。只有通过深化改革和利益斩断,将NGO从政府体制中剥离出来,彻底脱离政府,使政府部门附属的社会公益性、福利性、互益性的准政府机构和事业单位转变成独立的NGO,才能真正实现社会化治理,摆脱长期存在的官方化和行政化的束缚,将行政命令式的政社关系转变为合作伙伴关系。通过社会化手段,构建政府、市场和NGO的合作关系,让这三种治理主体优势互补,形成“政府—市场—NGO”合作共赢的三位立体的社会治理新格局。[15]

(二)完善法律法规,规范NGO的管理

我国从20世纪80年代开始,逐渐加强对NGO的法制建设。1988年,国务院发布了《基金会管理办法》,1998年,国务院在对原有条例作了大幅度修订的基础上颁布了新的《社会团体登记管理条例》,同时发布《民办非企业单位登记管理暂行条例》,1999年8月,中国历史上第一个有关NGO的专门法案《公益事业捐赠法》出台。随着一系列法律法规的发布和执行,中国NGO的宏观管理逐步走上了法制化的轨道。[6]但是,我国至今仍然没有一部有关NGO的基本法律,规范NGO的管理。从以上法律中,可以看出,我国多以法规、部门规章、规范性文件对NGO进行规范,相关法律体系尚不完备,且原则性较强,操作性较弱,需要逐步健全和完善。即便是我国NGO改革的先进地区,如广东等地进行的改革也仍旧停留在法规、部门规章、规范性文件等方面进行的规范管理,法律效力显见不足。从国际上看,很多国家都有针对NGO管理的基本法,如新加坡的《社团法》、印度的《社团登记法》等,新加坡的《社团法》有着明确的法律体系,对NGO的法律地位、监管及其他事项都进行了具体的规定,操作性较强。

当前,我国应以立法形式确立NGO的社会地位,迫切需要尽快制定一部规范NGO的基本法,从准入到监管、培育、退出等方面进行细致规定,为其提供合法性地位和法律支持,赋予其治理主体的合法地位,使之在法律框架内有效运行,让NGO的各项活动均有法可依、有法必依和违法必究。缺乏法律的保护和支撑,NGO就难以实现其真正的社会价值,同时也很难在国家治理和社会治理中发挥更大的作用。

(三)提高NGO的治理能力

政府应与NGO共同采取措施,加强NGO的能力建设,提高NGO的自主性,增强NGO的治理主体意识和治理水平。社会转型时期,政府掌握相当的资源优势和权力优势,在治理格局中处于强势地位,对社会转型也应负有强烈的责任意识。这个过程中政府必须发挥主导作用,加强对NGO的引导和培育,同时也要对其加强监管,提高其解决社会问题和满足社会需求的能力。同时,更需NGO自身的努力。首先,NGO应优化内部管理结构,加强财务管理,增强非政府组织自主筹款的能力。要想摆脱政府的行政干预和束缚,就要从经济上自力更生,拓宽筹资渠道,实现财务管理的独立性和透明性,致力于社会公益目标和宗旨,提高社会服务质量;其次,NGO发展离不开高素质的专业人才。针对目前我国NGO人员素质不高的问题,要加强对工作人员和志愿者的培训和教育,培养他们的专业素质、职业精神和法制意识,提高NGO成员服务社会的素质和能力。再次,加强NGO人力资源开发力度,优化NGO从业人员的年龄结构及知识水平,创新人才的合理使用机制,实现NGO从业人员的合理流动。

[1]陈振明.公共管理学[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[2]俞可平.经济全球化与治理的变迁[J].哲学研究.2000,(10).

[3]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[4]江必新.推进国家治理体系和治理能力现代化[N].光明日报,2013-11-15.

[5]唐逢九.公共治理视角下网络群体性事件的应对[J].电子政务,2011,(11).

[6]王名,贾西津.中国NGO的发展分析[J].管理世界,2002,(8).

[7]陈跃,占伟.非政府组织在和谐社会治理中的角色和功能探索[J].行政论坛,2013,(1).

[8]赵秀梅.关于北京环保NGO的调查分析[A].王名.中国NGO研究——以个案为中心[C].名古屋:联合国区域发展研究中心,2000,(37-50).

[9]王颖.中国的社会中间层[J].中国社会科学季刊,1994,(8).

[10]刘祖云,胡蓉.中国社团的历史、现状及发展趋势初探[J].学术论坛,2004,(1).

[11]刘学侠.我国非政府组织的发展路径[J].中国行政管理,2009,(4).

[12]中国民间组织的发展现状及其管理[R].清华大学非营利组织研究中心,中国非营利组织管理干部培训班报告集.

[13]贾西津.“官办NGO”身份尴尬改革迫在眉睫[J].决策探索(上半月),2011,(12).

[14]孙春苗.广东省行业协会体制改革调研报告[J].学会,2009,(1).

[15]王永明.社会治理结构语境中NGO的发展困境及其化解[J].学会,2008,(8).

[注 释]

①资料来源:民政部网站http://cws.mca.gov.cn/article/tjbg/201306/20130600474746.shtml.